Состояние и перспективы развития инновационной системы Карачаево-Черкесской Республики

Автор: Монастырский Виктор Владимирович

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 (13), 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме перехода к инновационной модели развития экономики региона в рамках реализации региональной стратегии социально-экономического развития. Автор определяет основные качественные параметры региональной инновационной системы, анализирует текущее состояние инновационной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике, вскрывает объективные и субъективные причины ее торможения. Это позволило автору выделить основные направления формирования региональной инновационной системы, реализации инновационной стратегии регионального развития.

Инновационная система, карачаево-черкесская республика, региональная экономика, федеральная власть, научные исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/14970567

IDR: 14970567 | УДК: 332.144(470.631)

Текст научной статьи Состояние и перспективы развития инновационной системы Карачаево-Черкесской Республики

Инновационная региональная экономика является одним из наиболее значимых факторов, позволяющих осуществить фундаментальную структурную трансформацию и достичь высоких результатов развития даже в депрессивных регионах. Об этом свидетельствует опыт развитых стран, которые во всех значимых отраслях экономики опираются на инновационные императивы функционирования. В этих условиях национальный и региональный экономический рост обеспечивается инвестициями в исследования и разработки, повышением инновационной активности, качества образования и квалификации кадров. Это направление развития представляется наиболее перспективным для России и ее регионов. Сказанное в полной мере относится и к Карачаево-Черкесской Республике (далее КЧР).

Инновационный процесс основан на сложной системе взаимосвязей между различными категориями участников, которые характеризуются дифференциацией уровня компетенции и набора возможностей, а так- же структурой потоков инновационной информации и особенностями ее практического использования. Это позволяет говорить о наличии или отсутствии инновационной системы, которая выступает ключевым фактором инновационного развития региона. Стабильное инновационное развитие в стратегическом плане немыслимо без создания соответствующих инновационных структур (элементов инновационной системы), которые могут иметь разный характер деятельности, масштаб и системную функцию, объединяет их наличие общей цели взаимодействия. В результате инновации приобретают упорядоченный и системный характер.

Важным вопросом формирования инновационных систем является масштабность системы и ее общеэкономическая направленность. Создание инновационных систем в отраслевом масштабе или в масштабе крупных корпораций и даже ТНК не может считаться эффективным в аспекте национального и тем более регионального социально-экономического развития. Имеющийся опыт развитых стран является тому свидетельством.

Поэтому логично выделение территориального (регионального) принципа организации инновационных систем. В этом случае удается добиться сочетания факторов, обусловливаю- щих развитие науки, технологии, экономики, социальной среды региона с существенным синергическим эффектом [2, с. 4–5]. В этих условиях роль региональной власти, создающей необходимые условия и институты, формирующие инновационную систему, значительно возрастает.

Наиболее адекватная современным тенденциям роль государства – катализатора инновационных процессов, а наиболее важные функ-ции– поддержка частной инновационной деятельности и инициирование новых инновационных программ. Это связано с тем обстоятельством, что внутри инновационной системы национального или регионального характера существуют и взаимодействуют организации всех форм собственности, а также регулирующие и контролирующие государственные структуры, посредством которых осуществляется государственная инновационная политика. Поэтому государственная политика выступает доминирующим фактором, определяющим институциональный профиль инновационной системы в целом и таких ее атрибутов, как эффективность функционирования бизнеса, степень целевой направленности исследований, система мотивации, результативность и реализуемость в производстве научно-исследовательской деятельности [3, с. 24]. Сказанное одинаково правомерно как для инновационных систем национального масштаба, так и для систем регионального масштаба. Однако в последнем случае в качестве императивов деятельности региональной власти в области инноваций выступают не столько научно-технические аспекты, сколько факторы регионального развития.

Создание инновационной системы в рамках реализации органами власти региональной стратегии социально-экономического развития является наиболее перспективной моделью развития региона [4, с. 34]. Региональные власти, создавая поддерживающие условия и учреждая специальные организации и институты, делают регион привлекательным для иностранных инвестиций, что позволяет достичь не только целей инновационного развития экономики или ее отдельных отраслей, но и в целом способствует социальному развитию региона. В результате повышаются конкурентные преимущества региона, его инвестиционная привлекательность, что способствует еще большему укреплению региональной инновационной системы. Наиболее яркими примерами реализации подобной модели инновационного развития на Юге России являются Ростовская область и частично Краснодарский край.

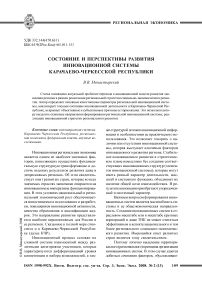

Большое значение имеет определение направлений развития региональных инновационных систем, которые выступают одновременно параметрами системы, характеризующими ее качественное состояние (см. рис. 1).

Рис. 1. Качественные параметры региональной инновационной системы

С этих позиций можно говорить о наличии значительного нереализованного потенциала у большинства регионов Юга России. Практически во всех регионах программы, связанные с инновационным развитием, не носят целостного характера. Почти всегда за рамками программ остаются ключевые аспекты взаимодействия малого инновационного бизнеса, научных и образовательных организаций и крупных промышленных компаний. Также необходимо отметить наличие (и даже преобладание) формального подхода к созданию и реализации отдельных инновационных программ вследствие слабой мотивации региональной власти к созданию экономики инновационного типа. Отсутствует организационный механизм управления уже существующими в регионе элементами инновационной системы.

Создание и развитие региональных инновационных систем тормозится не столько субъективными, сколько объективными причинами [1, с. 53]:

-

- в регионах отсутствуют или не применяются методики стратегического планирования инновационной активности и управления существующими инновационными элементами. Это затрудняет осуществление целевого финансирования наиболее перспективных направлений регионального инновационного развития;

-

- региональные инновационные программы не имеют четких показателей эффективности либо имеют долгосрочный эффект, который трудно оценить.

-

- общая размытость национальной инновационной системы, отсутствие четкой и своевременной информации о ее создании, приоритетах и стратегических перспективах;

-

- отсутствие региональных стратегий развития инновационной деятельности, которые должны стать элементами национальной инновационной стратегии (несуществующей в настоящее время);

-

- большинство регионов не имеют четких представлений о направлениях интеграции их инновационных систем в национальную (а также международную) инновационную систему.

Таким образом, в современных условиях большинство регионов России не имеют не только инновационной системы, но и отдельных инновационных программ (реально действующих), соответственно не приходится говорить о полноценной стратегии инновационного развития российских регионов.

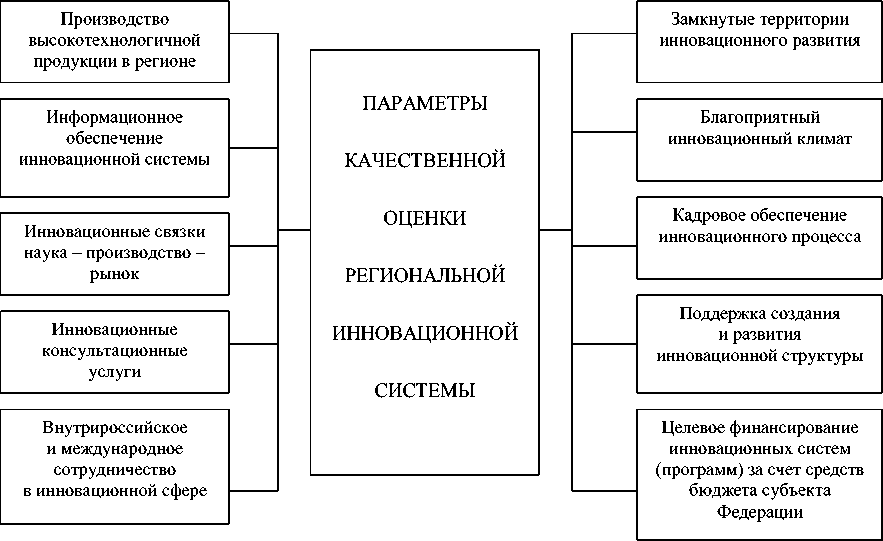

Одним из наиболее существенных факторов, препятствующих развитию инновационной деятельности в регионах, выступает неурегулированность вопроса распределения полномочий региональных и федеральных органов власти в этой сфере. В решении проблемы инновационного развития основные усилия должны предприниматься региональной властью. Однако за федеральной властью должны сохраняться специфические функции, позволяющие направлять инновационные процессы в наиболее перспективных направлениях (см. рис. 2).

Рассматриваемые функции в настоящее время выполняются федеральной властью не в полной мере. Поэтому комплексный подход к поддержке инновационных процессов в экономике приобретает доминирующее значение.

Одним из наиболее актуальных остается вопрос создания инфраструктуры управления инновационным потенциалом региона, которая определяет выбор направлений развития инноваций; организацию оценки конкретных проектов и программ; формы, способы и размеры финансирования выбранных направлений; оценку результативности их реализации. Оценка инновационного развития региона является одним из важнейших направлений функционирования институтов инновационной инфраструктуры.

Текущее состояние инновационной деятельности в КЧР не внушает оптимизма. Для анализа состояния инноваций в республике применяются определенные показатели. Многие из них лишь косвенно характеризуют инновационный процесс в республиканских масштабах, тем не менее даже по ним можно судить о наличии определенных тенденций и ряда проблем.

Важной характеристикой инновационного процесса являются внутренние затраты организаций на проведение исследований. При прочих равных условиях величина таких затрат свидетельствует о характере и интенсивности научных исследований, но не отра-

ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

|

НОРМАТИВНАЯ |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ |

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ |

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ |

КООРДИНАЦИОННАЯ |

||||||

|

1 |

||||||||||

|

Нормативное (законодательное) обеспечение инновационного процесса в национальных и региональных масштабах, национальные инновационные программы |

Разработка методологии оценки развития региона, отбор и распространение передового регионального опыта организации инновационной деятельности |

Создание региональных консультационных центров, вовлечение в процесс консалтинга и экспертизы интеллектуальных ресурсов региона в лице научных и образовательных учреждений |

Прямое финансирование наиболее перспективных направлений инноваций. Стим улирую-щая фискальная политика. Информ аци-онное и кадровое обеспечение региональных инновационных систем |

Создание механизма межрегионального и международного взаимодействия в инновационной сфере, межрегиональный инновационный обмен |

||||||

Рис. 2. Основные функции федеральной власти в области инновационного развития регионов России жает их экономическую результативность. Во всех исследуемых регионах внутренние затраты на научные исследования в период 1995–2005 гг. росли [5, с. 796]. Этот рост во многом связан с инфляцией, и сравнение затрат в абсолютном выражении неадекватно, однако видна тенденция опережающего роста таких затрат в Кабардино-Балкарской Республике (далее КБР) по сравнению с КЧР и Ставропольским краем. Что касается внутренних затрат в расчете на одну организацию, проводящую научные исследования, то за рассматриваемый период затраты на научные исследования в КЧР осуществлялись в больших масштабах, чем в КБР и Ставропольском крае.

Вместе с тем остается открытым вопрос эффективности затрат на научные исследования. Важнейшим критерием здесь является количество созданных и запатентованных изобретений и полезных моделей. Критерий эффективности всего инновационного процесса – число созданных передовых производственных технологий, число использованных передовых технологий, а конечным показателем является объем отгруженной инновационной продукции. По рассматриваемым критериям оценки эффективность ин- новационного процесса в КЧР в 2000–2005 гг. в значительной степени уступала инновационной деятельности в соседних регионах [5, с. 812–818]. Так, за весь исследуемый период число созданных передовых производственных технологий равнялось нулю, число использованных передовых технологий в КЧР за весь период – ноль, в КБР – более 600, в Ставропольском крае – более 1 400 технологий. Еще более разительный контраст отмечается по объему отгруженной инновационной продукции: за рассматриваемый период в КЧР – более 127 млн руб., КБР – более 1 043 млн руб., в Ставропольском крае – 4,8 млрд руб. [5, с. 822].

Таким образом, эффективность инновационной деятельности в КЧР ниже, чем в соседних регионах, хотя размеры финансирования в расчете на одно научное учреждение не уступают, а зачастую превосходят аналогичные показатели в соседних регионах.

Создание региональной инновационной системы должно обеспечить повышение качества жизни населения, достижение экономического роста, создать экономические, правовые и организационные условия поэтапного перехода промышленности на инновационный путь развития.

Однако на начальном этапе необходимо выделить наиболее существенные направления формирования инновационной системы, которые будут определять ее основные параметры в будущем. Такими направлениями для КЧР целесообразно считать: стимулирование региональных компаний к использованию инноваций; совершенствование нормативно-правовой базы инновационной деятельности; государственную поддержку реализации инновационных проектов в регионе; развитие международного сотрудничества и привлечение внешних инвестиций; развитие инфраструктуры для поддержки инноваций; совершенствование и развитие кадрового потенциала в научно-технической и инновационных сферах.

Реализация этих направлений позволит вплотную подойти к формированию региональной инновационной системы и реализа- ции инновационной стратегии регионального развития.

Список литературы Состояние и перспективы развития инновационной системы Карачаево-Черкесской Республики

- Аминов, М. С. Региональные проблемы развития инновационной деятельности/М. С. Аминов, М. М. Батдалов, Г. С. Гамидов, Т. А. Исмаилов//Инновации. 2001. № l/2. С. 52-55.

- Безруков, В. Потенциал экономического развития и научно-технический прогресс/В. Безруков, В. Новосельский//Экономист. 2001. № 1. С. 3-6.

- Вчерашний, Р. Инновации -инструмент экономического развития/Р. Вчерашний, О. Сухарев//Инвестиции в России. 2000. № 11. С. 22-32.

- Зотова, Л. Инновации как объект государственного регулирования/Л. Зотова, О. Еременко//Экономист. 2004. № 7. С. 34-40.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006: стат. сб. М.: Росстат, 2007. 981 с.