Состояние и проблемы развития российской аспирантуры на современном этапе

Автор: Кельсина Анна Сергеевна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Развитие образования и подготовка кадров в регионе

Статья в выпуске: 3 (43), 2018 года.

Бесплатный доступ

Модернизация российского образования должна быть направлена на решение задач построения национально ориентированной экономики и формирование необходимого качества «человеческого капитала». Особое место в обеспечении потребностей современной экономики, научной сферы и образования занимает аспирантура. В настоящее время при сохранении ее стратегической задачи, связанной с подготовкой научно-педагогических кадров высшей квалификации, кардинально меняются структура аспирантских программ, в целом подходы к условиям их реализации. Поэтому представляет определенный интерес анализ количественных и качественных показателей процесса и условий подготовки кадров в аспирантуре, что и является целью данной статьи. Рассмотрены динамика численности организаций, осуществляющих подготовку аспирантов, и численности контингента обучающихся по программам аспирантуры, проблемы, обусловленные финансированием научной сферы, обеспечением ее потребности в кадрах, результативность подготовки аспирантов и иные показатели. Сделан вывод, что проблемы и тенденции, выявленные в системе подготовки аспирантов, вызваны в том числе и противоречиями между организационными формами, нормативными правилами, определяющими порядок подготовки аспирантов, и той социально-экономической реальностью, в которой эта подготовка осуществляется. Важным направлением в развитии аспирантуры и решении отмеченных проблем выступает разработка долгосрочных прогнозов с целью регулирования оптимальной численности аспирантов, других показателей деятельности аспирантуры с точки зрения потребностей современной экономики в целом и научной сферы в частности. Материалы статьи будут полезны органам власти при разработке кадровой политики в сфере науки.

Аспирантура, количественные и качественные показатели деятельности аспирантуры, эффективность аспирантуры

Короткий адрес: https://sciup.org/147224340

IDR: 147224340 | УДК: 378.22 | DOI: 10.15838/tdi.2018.3.43.6

Текст научной статьи Состояние и проблемы развития российской аспирантуры на современном этапе

Вопросы территориального развития. 2018. № 3 (43). DOI: 10.15838/tdi.2018.3.43.6

Citation: Kel’sina A.S. The state and issues of development of post-graduate studies in modern Russia. Territorial development issues, 2018, no. 3 (43). DOI: 10.15838/tdi.2018.3.43.6

ской реальностью, в которой эта подготовка осуществляется. Важным направлением в развитии аспирантуры и решении отмеченных проблем выступает разработка долгосрочных прогнозов с целью регулирования оптимальной численности аспирантов, других показателей деятельности аспирантуры с точки зрения потребностей современной экономики в целом и научной сферы в частности. Материалы статьи будут полезны органам власти при разработке кадровой политики в сфере науки.

Аспирантура, количественные и качественные показатели деятельности аспирантуры, эффективность аспирантуры.

Конкурентоспособность, потенциал развития и инвестиционная привлекательность страны или региона в условиях современной экономики в значительной степени определяются качеством трудовых ресурсов. Их воспроизводство обеспечивает именно система образования [1, с. 21]. Высшее образование – источник человеческого капитала, инноваций и предпринимательского потенциала, которые нужны для удовлетворения и развития личностных, общественных и экономических целей, необходимых социуму и индивидам и являющихся основой гражданского общества [2, с. 2]. Важное место в российской системе высшего образования занимает аспирантура.

В последние годы она столкнулась с рядом кардинальных изменений. Вступление в действие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ затронуло и аспирантуру. Сегодня подготовка кадров в ней стала третьим, завершающим уровнем высшего профессионального образования. Одной из целей данного нововведения является сближение отечественной системы образования с системой высшего образования, действующей на общеевропейском образовательном пространстве. Ранее подготовка кадров в аспирантуре, основанная на сложившейся еще в советское время системе, относилась к послевузовскому профессиональному образованию и регулировалась Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ. В настоящее время при сохранении стратегической задачи аспирантуры, связанной с подготовкой научно-педагогических кадров высшей квалификации, кар- динально меняются структура аспирантских программ, соотношение между образовательной и исследовательской составляющими [3, с. 61].

Новые подходы к институту аспирантуры, закрепленные в нормативных актах1, заключаются в следующем:

– признание подготовки кадров высшей квалификации в качестве образовательной программы высшего образования наряду с программами бакалавриата, специалитета и магистратуры, что предполагает достаточно массовую и доступную форму непрерывного образования;

– программы аспирантуры как программы третьего уровня высшего образования разрабатываются и реализуются образовательными и научными организациями в соответствии с Перечнем направлений подготовки в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России, а также на основе федеральных государственных образовательных стандартов;

– треть срока обучения в аспирантуре отводится на образовательную подготовку;

– образовательные программы аспирантуры подлежат лицензированию и аккредитации;

– процесс обучения в аспирантуре не завершается защитой диссертации и нормативно отделен от получения ученой степени кандидата нау к;

– в результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции;

– при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации аспирантам выдается документ об образовании и о квалификации.

На фоне вышеуказанных изменений и продолжающегося процесса реформирования актуальным является изучение основных тенденций и проблем функционирования аспирантуры на современном этапе, что и составляет цель данной статьи.

Проблемы подготовки кадров в аспирантуре изучались различными авторами, в их числе С.Д. Резник [4], Т.В. Серова [5; 6], А.А. Миронос [7; 8]. Среди работ, посвященных трансформации и реформированию института аспирантуры, разработке направлений его совершенствования, следует отметить исследования В.Д. Нечаева [9], Е.В. Бродовской [9], А.Ю. Домбровской [9], Д.Н. Карзубо-ва [9], Р.А. Марининой [10], В.В. Иванова [10], В.С. Сенашенко [11], Б.И. Бедного [12], Т.Ю. Гвиль-дис [13].

Мнение специалистов по поводу современного положения аспирантуры сложилось довольно критичное. Так, В.С. Сенашенко отмечает, что введение ФГОС ВО третьего уровня направлено не на повышение требований к подготовке аспирантов, а на сохранение аспирантуры как мастерской по изготовлению диссертаций, и особо подчеркивает, что сегодня наметилось несоответствие между истинным назначением аспирантуры «как неотъемлемой составляющей инновационного вектора развития страны и второстепенными целями, привнесенными извне и ориентированными на западноевропейские образовательные приоритеты» [12, с. 41]. При этом и сам процесс реформирования аспирантуры сопровождается преодолением различных препятствий и барьеров – концептуальных, психологических, кадровых, финансовых, организационных, т. к. новшества встречают определённое сопротивление со стороны аспирантской среды

[11, с. 44]. Многие эксперты считают необходимым ряд проблемных вопросов вынести на общественно-профессиональное обсуждение.

Анализируя количественные и качественные показатели деятельности аспирантуры в последние десятилетия, можно выделить следующие моменты (табл. 1) :

– численность аспирантов увеличилась в 2016 году по сравнению с 1995 годом: с 62 317 до 98 352 человек (в 1,6 раза), максимальной величины этот показатель достиг в 2010 году и составил 157 437 человек;

– выпуск аспирантов в 1995 году составил 47% от числа принятых, в 2016 году – 98%; выпуск аспирантов с защитой диссертации составил в 1996 году 2609 человек, или 22,9% от общего числа выпущенных, в 2016 году – 3730 человек, или 14,4%;

– практически по всем показателям наибольший рост наблюдался в 2005–2013 гг., резкий скачок произошел в 2005 году, а тренд на спад показателей явно прослеживается с 2013 года. Именно с 2005 года начался процесс «массовизации» аспирантуры, который исследователями оценивается как «многоаспектное явление, ставшее следствием изменений социальных функций аспирантуры» [7, с. 57].

Все это связано с финансовым положением российской науки, которая большей частью финансируется государством. В табл. 2 представлены данные о финансировании науки из средств федерального бюджета за период 1995–2016 гг.

Как видно, государственные ассигнования на науку увеличиваются с начала 2000-х годов, в то же время доля в общих бюджетных расходах и ВВП остается практически в одном интервале. При этом исследователи подчеркивают, что «уровень, структура и тенденции финансирования отечественной науки не соответствуют ни общим потребностям России, ни стратегической задаче преодоления отставания от лидеров мирового научно-технологического развития, ни показателям, достигнутым в советское время» [14, с. 110]. К тому же наметившийся рост вливаний в отечественную науку не стиму-

Таблица 1. Основные показатели деятельности аспирантуры за период 1995–2016 гг.

|

Год |

Число организаций,ведущих подготовку аспирантов, ед. |

Численность аспирантов, чел. |

Прием в аспирантуру, чел. |

Выпуск из аспирантуры |

||

|

всего, чел. |

из него с защитой диссертации, чел. |

из него с защитой диссертации, % |

||||

|

1995 |

1334 |

62317 |

24025 |

11369 |

2609 |

22,9 |

|

2000 |

1362 |

117714 |

43100 |

24828 |

7503 |

30,2 |

|

2005 |

1473 |

142899 |

46896 |

33561 |

10650 |

31,7 |

|

2006 |

1493 |

146111 |

50462 |

35530 |

11893 |

33,5 |

|

2007 |

1490 |

147719 |

51633 |

35747 |

10970 |

30,7 |

|

2008 |

1529 |

147674 |

49638 |

33670 |

8831 |

26,2 |

|

2009 |

1547 |

154470 |

55540 |

34235 |

10770 |

31,5 |

|

2010 |

1568 |

157437 |

54558 |

33763 |

9611 |

28,5 |

|

2011 |

1570 |

156279 |

50582 |

33082 |

9635 |

29,1 |

|

2012 |

1575 |

146754 |

45556 |

35162 |

9195 |

26,2 |

|

2013 |

1557 |

132002 |

38971 |

34733 |

8979 |

25,9 |

|

2014 |

1519 |

119868 |

32981 |

28273 |

5189 |

18,4 |

|

2015 |

1446 |

109936 |

31647 |

25826 |

4651 |

18,0 |

|

2016 |

1359 |

98352 |

26421 |

25992 |

3730 |

14,4 |

|

Источник: Индикаторы науки: 2018: стат. сб. / Н.В. Городникова [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2018. С. 60. |

||||||

Таблица 2. Финансирование науки из средств федерального бюджета за период 1995–2016 гг.

Но следует указать и на положительные моменты:

– в период с 2010 года по настоящее время стабилизировалась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками;

– сократился отток кадров из научной сферы: отношение числа принятых на работу в сферу научных исследований и разработок к числу уволившихся составляет в 2017 году всего 2,1% (аналогичный показатель в 1995 году – 57%)2.

Потребность организаций рассматриваемой сферы в работниках для замещения вакантных рабочих мест свидетельствует о снижении спроса на указанных специали-

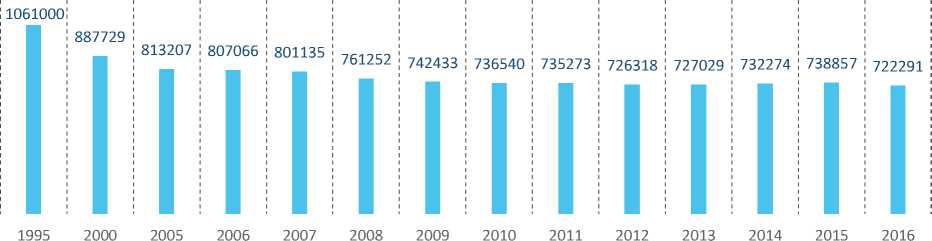

Рис. 1. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 1995–2016 гг., чел.

Источник: Наука и инновации. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/ rosstat/ru/ statistics/science_and_innovations/science

Таблица 3. Потребность организаций сферы научных исследований и разработок в работниках для замещения вакантных рабочих мест за период 2008–2016 гг.

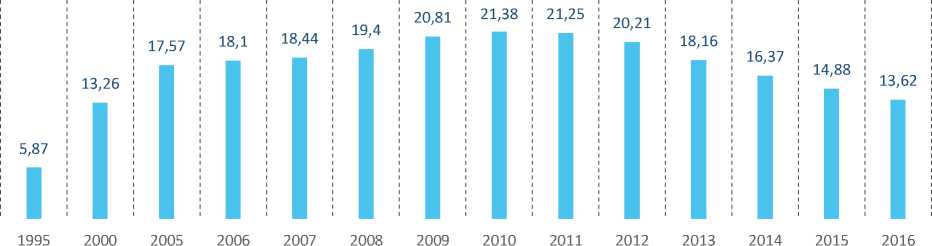

Отношение численности аспирантов к общей численности персонала, занятого исследованиями и разработками, составляло в 1995 году 5,87% (на 100 человек научного персонала приходилось 5 аспирантов), а в 2016 году - 13,6% (рис. 2). Для поддержания оптимального среднего возраста научных работников (35–40 лет) требуется ежегодный приток научной молодежи, равный 5–7% от общей численности научных работников [6, с. 60]. Но нельзя утверждать, что все выпускники аспирантуры вернутся в сферу науки. Спрос на аспирантские программы определяется как рациональными целями планирующих их осваивать, так и воспринимаемыми ими сигналами рынка труда (превышение зарплат в выбираемой области деятельности над средним уровнем по рынку, спрос на специалистов определенного типа, в том числе в науке). Указанный спрос реагирует также на инвестиционные и инновационные проекты, экономические программы в научной сфере, которые реализуются в регионах России и находят отражение в СМИ [15, с. 44].

Некоторыми исследованиями подтверждается, что аспирантура успешно справляется со своими задачами по обеспечению кадрами сферы высшего образования и проведения исследований и разработок; «лишние» кадры находят свое место в иных сферах деятельности, что способствует наращиванию интеллектуального потенциала экономики страны [16, с. 30].

Рис. 2. Отношение численности аспирантов к численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в 1995–2016 гг., %

Источник: Наука и инновации. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/ statistics/science_and_innovations/science

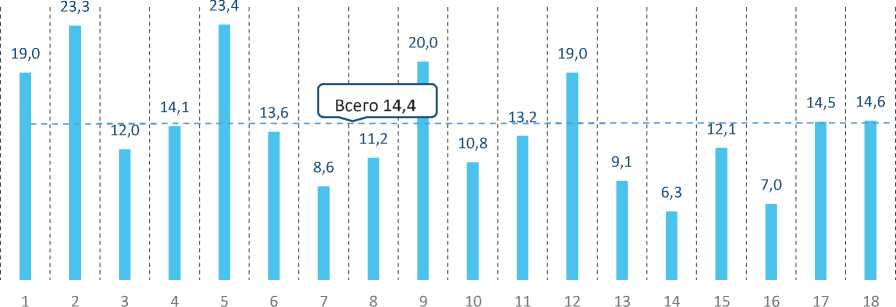

Отдельного внимания требует показатель результативности подготовки кадров в аспирантуре – выпуск с защитой диссертации. Если с 2005 года наблюдался рост числа выпускников, защитившихся в год окончания аспирантуры, то с 2013 года данный показатель ежегодно снижается (см. табл. 1). Средний показатель результативности деятельности аспирантуры в 2016 году 14%, при этом самый высокий показатель наблюдался в сельскохозяйственных и химических науках – 23,4%, соответственно 23,3% выпускников аспирантуры завершили обучение с защитой диссертации (рис. 3) . В филологических науках этот показатель был равен 20%, в физикоматематических и медицинских – 19%.

По такому обобщенному показателю можно проследить результат, достигнутый системой подготовки кадров в аспирантуре, по годам, по отраслям наук, по видам организаций (НИИ, вузы, организации ДПО), но в то же время необходимо отметить и неполноценность такой оценки, поскольку «единственный показатель результативности не может отразить многоплановую работу всей системы подготовки и аттестации научных кадров» [6, с. 10].

Количество аспирантов, защищающих диссертации в год окончания аспирантуры, на наш взгляд, будет снижаться и дальше, что обусловлено в том числе и новыми требованиями к подготовке аспирантов. Принятые в 2013 году аспиранты должны в 2016 году сдать государственный экзамен, представить и защитить научный доклад о результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), получить диплом об окончании аспирантуры и заключение организации в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степе-ней4. В связи с этим получается, что для подготовки документов и защиты диссертации в диссертационном совете выпускник не сможет «уложиться» в указанные временные рамки. Показателем результативности в соответствии с новыми требованиями, должен стать выпуск аспирантов, прошедших обучение и получивших диплом об окончании аспирантуры. Но данный подход не способствует повышению «планки качества» аспирантских программ [8, с. 120].

Не способствует активизации работы над диссертацией и уровень материального обеспечения аспирантов: так, норматив государственной стипендии установлен в размере 2921 руб., для аспирантов ряда технических и естественных отраслей наук – 7012 руб.5 В большинстве своем аспиранты

1. Физико-математические науки

2. Химические науки

3. Биологические науки

4. Технические науки

5. Сельскохозяйственные науки

6. Исторические науки и археология

7. Экономические науки

8. Философские науки

9. Филологические науки

10. Юридические науки

11. Педагогические науки

12. Медицинские науки

13. Искусствоведение

14. Психологические науки

15. Социологические науки

16. Политология

17. Науки о Земле

18. Прочие науки

Рис. 3. Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации по отраслям наук в 2016 году, %

Источник: Индикаторы науки: 2018: стат. сб. / Н.В. Городникова [и др.];

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2018. С. 70.

вынуждены совмещать учебный процесс и трудовую деятельность, которая далеко не всегда имеет отношение к науке. Как подчеркивает А.Г. Аллахвердян, «без кардинального повышения стипендии аспирантура не может полноценно развиваться, стать эффективной составляющей модернизации российской науки» [17, с. 110]. Задача повышения материального обеспечения аспирантов частично решается на уровне отдельных организаций. Например, в Российском университете дружбы народов ежегодно проводится конкурс «Аспирантура полного дня», победители которого получают ежемесячно в течение года специальную стипендию (в 2018 году ее размер составляет 38630,60 руб.)6.

В то же время первые итоги реформирования аспирантуры7 свидетельствуют об ужесточении требований к организациям, осуществляющим подготовку по програм- мам аспирантуры. Численность таких организаций сократилась с 1557 в 2013 году до 1359 в 2016 году, или на 13% (см. табл. 1). Снижается так называемый показатель отсева (отношение численности выпущенных аспирантов к численности принятых): если в 2013 году он составлял 11%, то в 2016 году – всего 2% (для сравнения: в 1995 году – 47%). Еще несколько лет назад специалисты отмечали проблему значительного отсева аспирантов в процессе обучения, прием в аспирантуру без всякого конкурса [18, с. 33]. Сегодня складывается более четкая система конкурсного отбора. Многие вузы и научные организации помимо учета оценок, полученных на вступительных экзаменах, используют дополнительные критерии (участие в конференциях, грантах, публикации и др.). Выявлению талантливых молодых людей, имеющих склонность к научным исследованиям, способствует и обучение по программам магистратуры, которые включают научно-исследовательскую деятельность и написание магистерской диссертации.

Важным фактором, напрямую влияющим на результативность деятельности аспирантуры и качество подготовки научных кадров, выступает уровень научного руководства. Научный руководитель обеспечивает планирование и организацию работы аспиранта, мотивацию и стимулирование этой работы, координацию и контроль. В 2016 году подготовку аспирантов осуществляли 46942 научных руководителя, из них 40157 научных руководителей, или 85,5%, имели ученое звание профессора – 48,5% научных руководителей, доцента – 34,6%, члена-корреспондента и академика – 2,5%8.

К наиболее востребованным специальностям аспирантской подготовки относятся технические, экономические и медицинские науки, на их долю в 2016 году приходилось соответственно 31,2, 11,2 и 9,9% от общей численности аспирантов. Лидерство по численности аспирантов эти отрасли сохраняют на протяжении последних 17 лет.

Распределение численности аспирантов в 2016 году по направлениям подготовки в соответствии с Перечнем направлений подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре было следующим: «Экономика и управление» – 12% аспирантов, «Информатика и вычислительная техника» – 7,8%, «Клиническая медицина» – 7,5%, «Юриспруденция» – 6,3%, «Образование и педагогические науки» – 5,8%9.

В последние два десятилетия в аспирантурах появились и стали распространяться платные формы обучения. Подготовка аспирантов за счет средств государственного бюджета ведется в рамках установленных контрольных цифр, сверх контрольных цифр приема – по договорам об оказании платных образовательных услуг. Расширение предложения платных услуг представляет собой следствие недостаточного финансирования данного уровня образования.

Так, численность аспирантов, обучавшихся по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2016 году, составляла 29708 человек. Их доля в общей численности аспирантов за период с 2000 по 2016 год возросла с 9,8 до 30,2%10, что свидетельствует о все большей распространенности данной формы обучения.

Что касается оптимальности распределения контрольных цифр приема на сегодняшний день, то специалисты подчеркивают, что эту задачу требуется осуществлять, «полагаясь не на формальные заявки учебных заведений (они, как правило, преувеличиваются), а оперируя потенциалом учебных заведений по подготовке кадров требуемого качества по каждой из образовательных программ» [19, с. 28]. Реализация такого подхода напрямую зависит от активной заинтересованности государства как основного заказчика подготовки кадров. Государство-заказчик посредством регулирования объема государственного заказа на подготовку кадров создает условия для организации оптимального использования материально-технического и кадрового потенциала образовательных организаций [20, с. 30].

Следует отметить, что общероссийские тенденции явно прослеживаются и на региональном уровне. Так, например, в Вологодской области за 2006–2016 гг. сократилось число организаций, ведущих подготовку аспирантов (с 6 до 4), общее количество аспирантов (на 66%), число принятых (на 78%) и выпущенных (на 55%), в том числе с защитой диссертации (на 77%) (табл. 4) .

Современная подготовка кадров по программам аспирантуры, сложившаяся в области на базе трех основных вузовских центров – Вологодской государственной молочнохозяйственной академии (с 1925 года), Вологодского государственного университета (с 1947 года), Череповецкого государствен-

Таблица 4. Основные показатели деятельности аспирантуры в Вологодской области в 2006–2016 гг.

|

Год |

Число организаций, ведущих подготовку аспирантов, ед. |

Численность аспирантов, чел. |

Прием в аспирантуру, чел. |

Выпуск из аспирантуры, чел. |

|||

|

всего |

научные организации |

высшие учебные заведения |

всего |

из них с защитой диссертации |

|||

|

2006 |

6 |

1 |

5 |

651 |

251 |

161 |

44 |

|

2007 |

6 |

1 |

5 |

668 |

292 |

147 |

40 |

|

2008 |

7 |

1 |

6 |

727 |

255 |

139 |

29 |

|

2009 |

7 |

1 |

6 |

756 |

271 |

152 |

31 |

|

2010 |

7 |

1 |

6 |

735 |

250 |

185 |

43 |

|

2011 |

8 |

1 |

7 |

684 |

230 |

145 |

25 |

|

2012 |

8 |

1 |

7 |

605 |

210 |

141 |

25 |

|

2013 |

8 |

1 |

7 |

452 |

105 |

124 |

25 |

|

2014 |

6 |

1 |

5 |

328 |

110 |

112 |

16 |

|

2015 |

5 |

1 |

4 |

266 |

89 |

79 |

4 |

|

2016 |

4 |

1 |

3 |

218 |

55 |

73 |

10 |

Источники: Наука и инновации Вологодской области в 2005–2010 гг.: стат. сб. / Вологдастат. Вологда, 2011. С. 25; Официальная статистика // Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области. URL: http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/statistics/sphere

Таблица 5. Направления подготовки по программам аспирантуры в образовательных организациях Вологодской области в 2018 году

Рассматривая обучение аспирантов на уровне отдельной организации – ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук», отметим, что такая подготовка началась с 1996 года. За период функционирования аспирантуры центра (2000–2017 гг.) было подготовлено и успешно защищено 55 кандидатских диссертаций, общая численность выпускников аспирантуры составила 121 человек. За время своего существования данная аспирантура сталкивалась со всеми проблемами, характерными для российской аспирантуры последних двух десятилетий, такими как рост приема аспирантов в период так называемой «массовизации» высшего образования, снижение показателя выпуска, в том числе с защитой диссертации, недостаток высококвалифицированных научных руководителей, что выражается в высоком показателе численности научных руководителей в расчете на одного аспиранта, переход к новым правилам осуществления подготовки аспирантов, сокращение числа диссертационных советов по экономическим специальностям, сокращение и ужесточение требований к научным изданиям, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и др. [21, с. 81].

Подводя итоги, необходимо отметить следующее.

Выявленные проблемы и тенденции в системе подготовки аспирантов обусловлены противоречиями между организационными формами, нормативными правилами, определяющими порядок подготовки аспирантов, и «комплексом социально-экономических реалий», в которых эта подготовка осуществляется [7, с. 70].

Реформирование системы аспирантской подготовки было вызвано как внешними (соответствие требованиям Болонского процесса), так и внутренними причинами, связанными с низкой эффективностью аспирантуры, дисбалансом численности аспирантов и др. Первые итоги реформы привели к сгла- живанию некоторых негативных тенденций, но показатель защит в 2016 году был самым низким за последние двадцать лет и составил 14%. Этот факт вызывает новые вопросы и дискуссии о необходимости внедрения реформы и даже возврата к прежней форме подготовки аспирантов, хотя оценка новой модели аспирантуры, на наш взгляд, по старым требованиям не вполне обоснована.

Важным направлением в решении проблем аспирантуры может являться широкое обсуждение вопросов стратегического развития аспирантуры, вопросов, связанных с ходом и результатами ее реформирования, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельно взятой организации.

Список литературы Состояние и проблемы развития российской аспирантуры на современном этапе

- Головчин М.А., Леонидова Г.В., Шабунова А.А. Образование: региональные проблемы качества управления: монография. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. 197 с.

- Hazelkorn Е. Is the Public Good Role of Higher Education Under Attack? International Higher Education, 2017, no. 91, pp. 2-3.

- Банникова Л.Н., Боронина Л.Н. Институциональные основы и проблемы подготовки инженеров-исследователей в условиях аспирантуры//Известия Уральского федерального университета. Сер. 1 «Проблемы образования, науки и культуры». 2015. № 1 (135). С. 60-69.

- Резник С.Д. Аспирантура: как повысить ее эффективность//Университетское управление: практика и анализ. 2015. № 4 (98). С. 106-116.

- Бедный Б.И., Остапенко Л.А., Серова Т.В. Выпускники аспирантуры естественнонаучного профиля на рынке труда//Университетское управление: практика и анализ. 2014. № 3. С. 67-73.

- Бедный Б.И., Серова Т.В. Оценка эффективности подготовки научных кадров в аспирантуре: электрон. учеб.-метод. пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. 136 с.

- Бедный Б.И., Миронос А.А. Подготовка научных кадров в высшей школе. Состояние и тенденции развития аспирантуры: монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2008. 219 с.

- Миронос А.А., Бедный Б.И. К вопросу о государственной итоговой аттестации//Университетское управление: практика и анализ. 2016. № 103 (3). С. 118-128.

- Направления совершенствования программ аспирантуры по укрупненной группе специальностей и направлений «Образование и педагогические науки»: результаты экспертного опроса/В.Д. Нечаев//Ценности и смыслы. 2016. № 5 (45). С. 10-31.

- Иванов В.В., Маринина Р.А. Реформирование системы подготовки научных кадров высшей квалификации: проблемы и основные направления//Инновации. 2013. № 5 (175). С. 32-38.

- Сенашенко В.С. Проблемы организации аспирантуры на основе ФГОС третьего уровня высшего образования//Высшее образование в России. 2016. № 3. С. 33-43.

- Бедный Б.И. К вопросу о цели аспирантской подготовки (диссертация vs квалификация)//Высшее образование в России. 2016. № 3. С. 44-52.

- Гвильдис Т.Ю. Современные модели и эффективные практики подготовки научно-педагогических кадров в России и за рубежом//Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 52 (2). С. 28-35.

- Миндели Л.Э., Черных С.И. Расходы на науку: мифы и реальность//Общество и экономика. 2016. № 2. С. 104-117.

- Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Филатова Л.М. Ловушки дифференциации в финансировании российских вузов//Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10. № 2. С. 38-58.

- Беляков С.А., Федотов А.В. О концепциях развития системы воспроизводства научных кадров//Университетское управление: практика и анализ. 2013. № 3 (85). С. 27-40.

- Аллахвердян А.Г. Государственная политика подготовки аспирантов в советской и постсоветской науке: сравнительно-науковедческий анализ//Вопросы истории естествознания и техники. 2014. № 1. С. 111-118.

- Резник С.Д., Макарова С.Н., Джевицкая Е.С. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и педагогической деятельности: монография/под общ. ред. С.Д. Резника. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2015. 236 с.

- Федулин А.А., Минаев В.А. Распределение контрольных цифр приема в контексте эффективности деятельности вузов//Высшее образование сегодня. 2014. № 2. С. 25-28.

- Мудрова Е.Б., Виноградова Е.Б. Государство-инвестор, государство-заказчик и подготовка научно-педагогических кадров: сеть НИУ//Высшее образование в России. 2013. № 12. С. 21-31.

- Кельсина А.С., Егорихина С.Ю. Подготовка кадров в аспирантуре в оценках выпускников//Alma mater (Вестник высшей школы). 2018. № 3. С. 79-85