Состояние минеральной плотности костной ткани у школьников города Краснодара

Автор: Кондратьева Е.И., Сутовская Д.В., Зобенко В.Я., Хапачева Д.Э.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Разработаны нормативные показатели - Bone Mineral Density (BMD, г/см2) - для лучевой кости школьников города Краснодара (денситометр "DTX 200", США) в возрасте 11-18 лет для оценки результатов денситометрии в детском возрасте и выделения детей и подростков со снижением минеральной плотности костной ткани (МПКТ). Показано влияние возраста и пола, потребления кальция и антропометрических данных на показатели костной плотности по результатам денситометрии лучевой кости. Низкое потребление пищевого кальция зарегистрировано у 50% школьников города Краснодара.

Дети, минеральная плотность костной ткани, денситометрия, референтная база

Короткий адрес: https://sciup.org/14919654

IDR: 14919654 | УДК: 616.71-007.234-053.2

Текст научной статьи Состояние минеральной плотности костной ткани у школьников города Краснодара

В настоящее время считается, что состояние костной ткани – это показатель, отражающий качество общего развития детей и подростков, их функциональный статус, а также уровень общего здоровья. Несвоевременная диагностика метаболических нарушений кости приводит к формированию необратимых изменений со стороны скелета, сколиозу, ювенильному остеопорозу [7, 15]. Актуальность проблемы остеопороза в педиатрической практике определяется тем, что прогрессивное увеличение числа больных остеопорозом в популяции происходит не только за счет “старения” населения, но и вследствие “омоложения” заболевания [4, 9, 13, 15]. Существуют данные о значительной частоте снижения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у детей, особенно подросткового возраста. По данным Л.А. Щеплягиной (2003, 2005), у 10–30% детей 5–16 лет регистрируется снижение МПКТ (DЕХА L2-L4) [13, 14].

Однако в связи с тем, что проблема остеопороза, а точнее снижения минеральной плотности костной ткани в педиатрической практике стала активно изучаться только в последние годы, до настоящего времени нет точных данных по эпидемиологии заболевания и частоте снижения МПКТ среди детского населения. Причины первичного остеопороза до настоящего времени не изучены, а последствия (переломы позвонков) значительно изменяют здоровье и качество жизни ребенка, вследствие чего данное заболевание вызывает интерес не только с научной точки зрения, но имеет большое практическое значение. Результаты проведенных исследований по генетике минеральной плотности костной ткани и остео-поретических переломов подтверждают представление о мультифакториальной и полигенной природе остеопороза [1, 4, 6, 9]. Генетические факторы определяют вариабельность минеральной плотности на 60–80%, другие, в том числе экзогенные причины, – на 20–25% [9]. Для получения более четкого представления о причинах снижения МПКТ и разработки максимально эффективной профилактики заболевания необходимо накопление информации о распространенности факторов риска остеопороза, их ассоциации с показателями МПКТ в детском возрасте, а также с состоянием МПКТ у здоровых детей и в группах риска. Кроме того, одним из важнейших направлений изучения здоровья детей является получение знаний о региональных особенностях физического развития, состояния МПКТ и создание нормативных детских баз для приборов, используемых для оценки МПКТ. Цель исследования: изучить состояние минеральной плотности костной ткани и распространенность факторов риска остеопороза у здоровых школьников города Краснодара с учетом возраста, пола, физического развития.

Материал и методы

Комплексные клинические и инструментальные исследования проведены на базе Краевой клинической больницы г. Краснодара, МОУ Гимназия № 90, средних образовательных школ № 41, 96, 72, Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обучения Кубанского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Кубанского торгово-экономического техникума.

Всего в обследовании участвовало 536 школьников в возрасте от 11 до 18 лет, в группе не менее 60 человек (11 лет – 68 респондентов, из них 35 девочек и 33 мальчика; 12 лет – 69 респондентов, 37 девочек и 32 мальчика; 13 лет – 69 респондентов, 36 девочек и 33 мальчика; 14 лет – 67 респондентов, 34 девочки и 33 мальчика; 15 лет – 66 респондентов, 34 девочки и 32 мальчикова; 16 лет – 67 респондентов, 34 девочки и 33 мальчика; 17 лет – 65 респондентов, 34 девочки и 31 мальчик; 18 лет – 65 респондентов, 34 девочки и 31 мальчик). Учитывая, что пиковая костная масса формируется после 18 лет, группу сравнения составили 400 молодых людей данной возрастной группы (18 лет – 70 респондентов, из них 37 девушек и 33 юноши; 19 лет – 69 респондентов, 36 девушек и 33 юноши; 20 лет – 65 респондентов, 35 девушек и 30 юноши; 21 год – 66 респондентов, 35 девушек и 31 юноша; 22 года – 63 респондента, 33 девушки и 30 юношей; 23 года – 67 респондентов, 37 девушек и 30 юношей).

В исследование не включались дети и молодые люди с хронической патологией, патологией костно-мышечной системы, эндокринной патологией, которые влияют на метаболизм и формирование костной ткани. Исследование проводили после подписания добровольного информированного согласия. На первом этапе исследование включало осмотр детей врачом-педиатром с оценкой физического развития по абсолютным значениям длины и массы тела. Гармоничность физического развития оценивалась с использованием центильных таблиц по соотношению длины и массы тела, разработанных Genentech, Inc., 1987 [3].

Для оценки распространенности факторов риска сни- жения МПКТ у современных школьников был использован метод анкетирования. Потребление кальция оценивалось при помощи метода воспроизведения питания, заключающегося в установлении количества потребленных пищевых продуктов и блюд посредством опроса детей и их родителей с последующей фиксацией результатов в специальных картах-анкетах. В анкете отмечалось, сколько раз в неделю, предшествующую осмотру, обследуемый употреблял молочные продукты (молоко, сыр, кефир, йогурт, творог, сметану, мороженое). Используя таблицы содержания кальция (в мг) на 100 г продукта, рассчитывалось общее количество потребляемого за неделю кальция, которое затем делилось на число дней недели. Таким образом получали величину суточного потребления кальция только из молочных продуктов (в мг). Для расчета суточного потребления кальция с учетом всей съеденной пищи использовалась общепринятая формула: кальций молочных продуктов (мг) + 350 мг [1]. Поступление кальция с пищей на уровне 50–70% от возрастной нормы рассматривался как умеренный дефицит, менее 50% – как выраженный дефицит.

Для оценки влияния физической нагрузки на МПКТ была сформирована группа спортсменов, которая состояла из 152 детей (акробатическая дорожка, настольный теннис, борьба, стрельба, футбол). Возраст детей составлял от 10 до 18 лет, из них 120 мальчиков и 32 девочки.

Минеральная плотность костной ткани оценивалась методом 2-энергетической рентгеновской абсорбциометрии (DEXA) по дистальному отделу костей предплечья на денситометре “DTX-200” (США). Уровень минерализации скелета оценивался по содержанию минерала в костной ткани (ВМC – Bone Mineral Content, г), минеральной костной плотности (BMD – Bone Mineral Density, г/см2). В соответствии с критериями ВОЗ и Клиническими рекомендациями по остеопорозу (2009) [1] в детском возрасте снижение минеральной плотности костной ткани у детей регистрировали при Z-score <–2,0 SD для данного возраста и пола.

Статистическую обработку результатов осуществляли в операционной среде Windows 2007 с использованием программы STATISTIСA 6,0 и на персональном компьютере с использованием программ ХL 2000, Статистика V 60. Использовали метод вариационной статистики с вычислением для каждой выборки следующих параметров: среднее арифметическое и его стандартная ошибка (M±m), Z – критерий Фишера, медиана (Ме), нижние и верхние квартили (LQ–UQ). Различие двух сравниваемых величин или выборок проводили с помощью критерия Стьюдента, критерия Хи-квадрат и считали статистически значимым, если вероятность их тождества оказывалась меньше p<0,05. Для определения связи между вариабельными значениями различных категорий использовали коэффициент Спирмена или Пирсона. Различия между сравниваемыми величинами считали статистически значимыми при р<0,05 [11].

Результаты и обсуждение

Результаты анкетирования школьников показали, что практически каждый второй школьник злоупотребляет сладким (46%), каждый четвертый – газированными на-

Таблица 1

Потребление кальция детьми Краснодара в различные возрастные периоды

|

Возраст, годы |

Норма, мг/сутки |

n |

Среднее±ошибка, М±m |

Медиана, Ме |

Нижние квартили, LQ |

Верхние квартили, UQ |

|

7–11 лет |

1300 |

218 |

690,90+29,15 |

584,20 |

354,35 |

899,70 |

|

12–14 лет |

1300 |

135 |

920,01+48,47 |

823,45 |

470,00 |

1170,20 |

|

15–18 лет |

1300 |

126 |

1033,00+65,74 |

793,25 |

356,21 |

1590,00 |

Примечание: достоверность различий р>0,05 для всех групп.

Таблица 3

Значения BMD (г/см2) по отношению к возрасту (мальчики и юноши)

Таблица 2

Значения BMD (г/см2) по отношению к возрасту (девочки и девушки)

|

Возраст |

Кол-во |

Z=+2SD |

Z=+1SD |

среднее |

Z=–1SD |

Z=– 2SD |

Возраст |

Кол-во |

Z=+2SD |

Z=+1SD |

среднее |

Z=–1SD |

Z=–2SD |

|

11 лет |

35 |

0,35 |

0,32 |

0,29 |

0,25 |

0,22 |

11 лет |

33 |

0,37 |

0,33 |

0,30 |

0,26 |

0,23 |

|

12 лет |

37 |

0,45 |

0,39 |

0,32 |

0,26 |

0,20 |

12 лет |

32 |

0,41 |

0,36 |

0,30 |

0,25 |

0,20 |

|

13 лет |

36 |

0,47 |

0,41 |

0,36 |

0,30 |

0,24 |

13 лет |

33 |

0,40 |

0,36 |

0,31 |

0,27 |

0,23 |

|

14 лет |

34 |

0,50 |

0,43 |

0,37 |

0,30 |

0,23 |

14 лет |

33 |

0,47 |

0,40 |

0,34 |

0,28 |

0,21 |

|

15 лет |

34 |

0,52 |

0,46 |

0,41 |

0,35 |

0,29 |

15 лет |

32 |

0,53 |

0,45 |

0,37 |

0,29 |

0,21 |

|

16 лет |

34 |

0,51 |

0,46 |

0,42 |

0,37 |

0,33 |

16 лет |

33 |

0,61 |

0,53 |

0,45 |

0,37 |

0,30 |

|

17 лет |

34 |

0,51 |

0,47 |

0,42 |

0,37 |

0,32 |

17 лет |

31 |

0,56 |

0,51 |

0,46 |

0,41 |

0,36 |

|

18 лет |

34 |

0,55 |

0,49 |

0,43 |

0,37 |

0,31 |

18 лет |

31 |

0,53 |

0,50 |

0,46 |

0,43 |

0,40 |

|

19 лет |

36 |

0,53 |

0,48 |

0,44 |

0,40 |

0,35 |

19 лет |

33 |

0,65 |

0,57 |

0,50 |

0,43 |

0,36 |

|

20 лет |

35 |

0,51 |

0,47 |

0,44 |

0,40 |

0,36 |

20 лет |

30 |

0,62 |

0,57 |

0,51 |

0,45 |

0,39 |

|

21 лет |

35 |

0,51 |

0,48 |

0,44 |

0,40 |

0,36 |

21 лет |

31 |

0,73 |

0,64 |

0,56 |

0,47 |

0,39 |

|

22 лет |

33 |

0,53 |

0,49 |

0,44 |

0,40 |

0,35 |

|||||||

|

23 лет |

37 |

0,52 |

0,48 |

0,45 |

0,41 |

0,38 |

питками (24%), и у 14% подростков отмечено злоупотребление кофе. Среди респондентов Краснодара 7,1% не посещали занятия физкультуры в школе. Наличие в анамнезе переломов у школьников Краснодара составило 18,8% и 16% – у родственников.

Анализ потребления кальция школьниками г. Краснодара показал, что в возрастной группе от 7 до 11 лет суточную потребность в кальции удовлетворяли 49% детей. Умеренный дефицит кальция в питании отмечен у 11% детей, выраженный – у 40% школьников данного возраста. Средняя величина потребления кальция составила в данной группе 690,9±29,2 мг/сут (Ме=584 мг/сут, LQ–UQ=354– 899), что значительно ниже возрастной нормы.

В возрасте от 12 до 14 лет потребление кальция соответствовало возрастной норме у 52% школьников. Умеренный дефицит отмечен у 26%, выраженный – у 22% детей. Средняя величина потребления кальция составила 1033,0±48,5 мг/сут (Ме=823 мг/сут, LQ–UQ=470– 1170), что было ниже возрастной нормы (1300 мг).

В возрастной группе от 15 до 18 лет достаточное количество кальция в суточном рационе отмечено у 49% респондентов. Средняя величина потребления кальция с продуктами питания в данной группе составила 912,5±65,7 мг/сут (Ме=793 мг/сут , LQ–UQ=356–1590), что в 1,4 раза меньше возрастной нормы (1200 мг). Достоверных различий в количестве потребления кальция с продуктами питании между данными группами не выявлено (табл. 1).

Исследование показало, что рекомендуемое количество кальция в сутки потребляют только (238) 50% детей изучаемой выборки школьников Краснодара. Выраженный дефицит данного нутриента в питании отмечен у (155) 32% краснодарских респондентов. Установлена пря- ма корреляционная зависимость между потреблением кальция (г/сут) с пищей и минеральной плотностью костной ткани (г/см2) при проведении лучевой денситометрии на приборе DTX-200, r=+0,58 (р<0,05).

На основе базы данных результатов обследования 536 школьников и 400 студентов Краснодара разработаны центильные ряды распределения BMD (г/см2) для лучевой кости среди школьников 10–18 лет и молодых людей до 25 лет, а также установлены средние показатели с определением Z1и Z2-критериев для денситометра “DTX-200” (США) с учетом пола, возраста, роста и массы тела. Показатели ВМD (г/см2) для лучевой кости с определением Z1 и Z2-критериев для девочек и девушек Краснодарского края представлены в таблице 2, для мальчиков и юношей – в таблице 3.

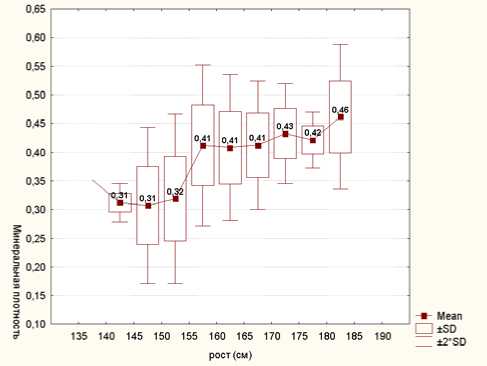

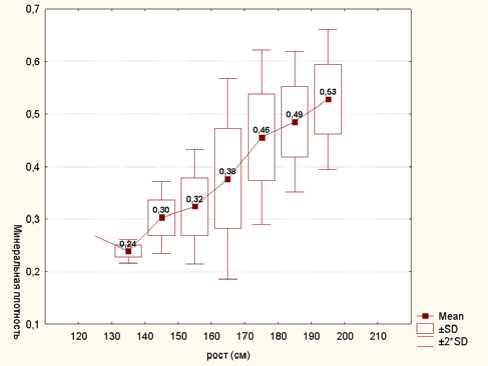

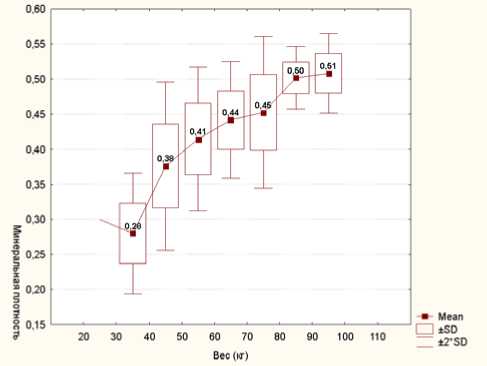

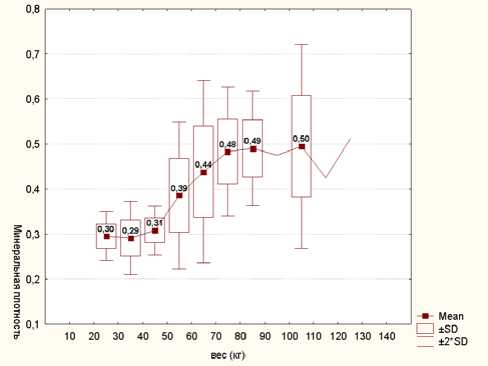

На основе базы данных школьников и студентов Краснодара разработаны показатели ВМD (г/см2) для лучевой кости с определением Z1 и Z2-критериев для денситометра “DTX-200” (США) с учетом пола, возраста, роста и массы тела и приведены на рисунках 1–4.

Установлено, что снижение МПКТ по сравнению с показателями для хронологического возраста и пола среди школьников Краснодара составило 9,6%. При этом частота снижения МПКТ у девочек составила 17,8%, а у мальчиков – 9,8%. В возрастном аспекте снижение МПКТ у девочек чаще регистрировалось в возрастных группах старше 14 лет, а у мальчиков старше 16 лет.

Увеличение МПКТ отмечается в возрасте от 11 до 25 лет, однако у мальчиков с 11 до 16 лет ее нарастание происходило равномерно и позже девочек на 2 года. Общее количество костной массы с 11 до 16 лет увеличивается соответственно на 67% у мальчиков и 63% – у девочек.

Рис. 1. Минеральная плотность в зависимости от роста у здоровых мальчиков

Рис. 2. Минеральная плотность в зависимости от роста у здоровых девочек

Рис. 3. Минеральная плотность в зависимости от веса у здоровых девочек

Рис. 4. Минеральная плотность в зависимости от веса у здоровых мальчиков

Установлено, что минеральная плотность костной ткани у детей и подростков зависит от длины и массы тела. Отмечено снижение ВМD (г/см2) у девочек при росте 145 см по сравнению с ВМD при росте 150 см (р=0,026), а у мальчиков при росте 150 см по сравнению с ростом 155 см (р=0,026) и более 185 см при сравнении с ростом 180 см (р=0,049). Кроме того, установлено снижение ВМD у девочек при массе тела менее 40 кг по сравнению с девочками весом 45 кг и более (р=0,019). Минеральная плотность костной ткани снижалась у мальчиков с массой тела менее 45 кг по сравнению с мальчиками весом более 50 кг (р=0,019). Полученные данные имеют важное значение для детей, чьи параметры веса и роста не соответствуют средним (25–75 центили) для данного пола и возраста.

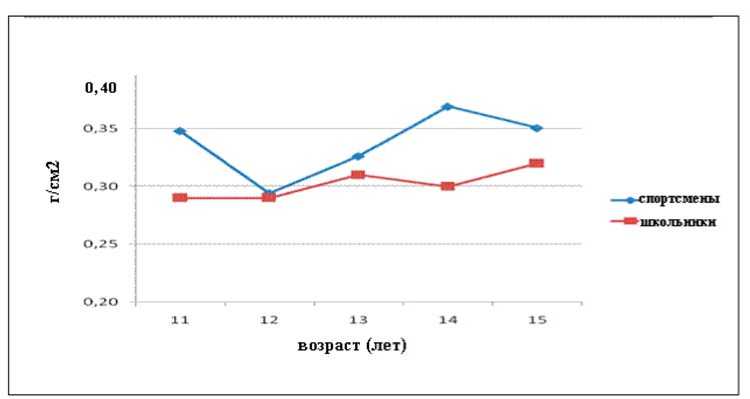

Для спортсменов всех возрастных групп была характерна тенденция к увеличению ВМD в возрасте с 11 до 16 лет по сравнению со здоровыми школьниками (рис. 5). Статистически значимых различий между ВМD спортсменов и школьников, не занимающихся спортом, а также среди спортсменов в зависимости от вида спорта не было выявлено. При оценке ВМD спортсменов в зависимости от роста отмечалось ее снижение только у подростков с ростом более 95 центили и составило 10% от группы подростков, а среди общего числа спортсменов – 2%.

Накопление костной массы в детском возрасте является взаимодействием многих факторов. Генетические факторы являются определяющими и влияют на вариабельность костной минеральной плотности в 80%, другие, в том числе экзогенные, – в 20% [1, 13]. Последние могут существенно воздействовать на процессы накопления костной массы, модифицировать генетическую программу и, таким образом, снижать уровень пиковой костной массы. Одним из ведущих экзогенных факторов, влияющих на МПКТ в детском возрасте, является нерациональное питание [1, 3, 8, 10, 14]. Среди компонентов пищи кальций наиболее существенно влияет на формирование костной ткани. Низкое потребление кальция с пищевыми продуктами негативно сказывается на линейном росте, что позже приводит к уменьшению МПКТ [1, 5, 13, 14].

Существуют данные, что современное качество пита-

Рис. 5. Минеральная плотность костной ткани спортсменов и школьников

имеющий доказательную базу фармакологической эффективности [1, 8].

Проблема диагностики снижения МПКТ в детском возрасте связана с отсутствием нормативных баз для инструментальных методов исследования с помощью 2-энергетической рентгеновской абсорбциометрии (DEXA). Не все приборы имеют данные базы, что делает невозможным их использование в детской практике. Обсуждаются расовые и этнические особенности МПКТ у детей и взрослых [1, 13].

ния не обеспечивает ребенка достаточным количеством кальция. Негативные тенденции в детском питании отмечаются отечественными и зарубежными специалистами [1, 3, 6, 10, 12, 13]. Так, по данным американских исследователей, только 10% девочек и 25% мальчиков ежедневно потребляют рекомендуемое количество кальция с питанием. Аналогичные результаты описывались и другими авторами, проводившими исследования по потреблению молока в крупных выборках детей в Москве, районах Центрального Черноземья, Сибири [3, 5, 12, 14].

Изменение пищевых привычек населения в последние годы подтверждают полученные результаты низкого потребления кальция школьниками Краснодара во всех возрастных группах. Тенденциями современного общества является недостаточное потребление молока и молочных продуктов в питании детей и подростков в нынешних сложных социально-экономических условиях, что неуклонно ведет к низкому потреблению пищевого кальция. Реклама в средствах массовой информации продуктов и напитков способствует формированию неправильного представления о рациональном питании у детей и подростков, что в дальнейшем предопределяет ряд заболеваний, в том числе существенно влияет на формирование костной ткани. В нашем исследовании получена положительная корреляционная связь между потреблением кальция и МПКТ.

В связи с этим необходимо проведение среди населения пропаганды представлений о пользе молока и молочных продуктов в питании детей, и особенно подростков, с привлечением средств массовой информации и врачей первичного звена здравоохранения, детских дошкольных учреждений и школьных учебных заведений. Альтернативным способом, в случаях устойчивого отказа от молока или его непереносимости, для полноценного обеспечения растущего организма ребенка пищевым кальцием является назначение фармакологических препаратов, содержащих достаточное количество элементарного кальция в виде солей с высоким уровнем биодоступности. Препаратом выбора является кальция карбонат в сочетании с холекальциферолом (витамином Д3),

Все это свидетельствует о необходимости создания нормативных показателей для каждого региона. В результате проведенного исследования были разработаны показатели BMD (г/см2) для лучевой кости школьников г. Краснодара с определением Z1 и Z2-критериев для денситометра “DTX-200” (США) с учетом пола, возраста, роста и массы тела. Установлено, что снижение МПКТ по сравнению с показателями для хронологического возраста и пола среди школьников Краснодара составило 9,6% (52 ребенка). При этом частота снижения МПКТ по лучевой кости среди школьников Краснодара была значительно ниже, чем в Центральном регионе России (Москва) и Сибири (Новосибирск) [2, 4, 13]. Полученные результаты, возможно, могут быть связаны с большим количеством теплых световых дней на юге России, а также структурой отрезка кости для измерения и особенностями приборов.

Результаты исследования показали, что у девочек и мальчиков в разные возрастные периоды накопление минерального вещества периферического скелета происходит неодинаково, что связано с разными сроками вступления в пубертат и ростовым скачком [4, 13]. Увеличение ВМD у мальчиков происходило равномерно и позже девочек на 2 года. Полученные данные совпадают с результатами исследований последних лет, проведенных на различных популяциях [1, 2, 4, 13]. Получена зависимость минеральной плотности костной ткани у детей и подростков Краснодара от длины тела и массы, что согласуется с результатами других работ при использовании различных инструментальных методов и областей сканирования кости [2, 4, 13, 14]. В современных исследованиях имеется информация о роли массы тела в формировании МПКТ. Установлено, что дефицит массы тела является фактором риска остеопороза [1, 9]. Роль избыточной массы тела в формировании МПКТ продолжает обсуждаться, однозначного мнения не выработано.

Анализ МПКТ в зависимости от роста и массы тела показал статистически значимые отличия состояния МПКТ при низком и высоком росте, а также дефиците массы для школьников данного возраста и пола. В связи с полученными данными для детей с показателями роста и массы тела менее 25 центили и более 75 нами были рассчитаны показатели ВМD с учетом роста и веса для лиц женского и мужского пола (рис. 1–4). Таким образом, для оценки МПКТ рекомендовано применять таблицы зависимости BMD (г/см2) от возраста и пола, если показатели роста и массы тела ребенка соответствуют 25– 75 центилям. Во всех других случаях рекомендовано дополнительно использовать таблицы зависимости BMD (г/см2) для лучевой кости школьников Краснодара с определением Z1 и Z2-критериев для денситометра “DTX-200” (США) от роста или веса с учетом пола ребенка. Влияния избыточной массы тела на МПКТ школьников для данной выборки не установлено.

В литературе последних лет получено много убедительных фактов, свидетельствующих о том, что гиподинамия способствует уменьшению костной массы, снижает темпы минерализации скелета [1]. В то же время доказано, что механическая нагрузка на кость способствует нарастанию костной массы [1, 9]. В нашем исследовании статистически значимой разницы между МПКТ спортсменов в изучаемых возрастных группах и МПКТ школьников с обычной физической нагрузкой не установлено.

Таким образом, показано влияние возраста, пола, потребления кальция и антропометрических данных на показатели МПКТ по результатам денситометрии лучевой кости.

Выводы

-

1. Разработаны показатели BMD (г/см2) лучевой кости школьников Краснодара (денситометр “DTX-200”) для оценки результатов денситометрии и выделения детей и подростков со снижением МПКТ. Снижение МПКТ было зарегистрировано у 9,6% школьников Краснодара.

-

2. МПКТ у детей и подростков зависит от возраста, пола, роста и массы тела. Снижение МПКТ связано с низким и высоким ростом детей, а также снижением массы тела относительно своего возраста и пола.

-

3. Дефицит потребления кальция с пищевыми продуктами отмечается у 50% школьников Краснодара, выраженный дефицит – у 32%. Установлена положительная корреляционная зависимость потребления пищевого кальция и состояния МПКТ.

Список литературы Состояние минеральной плотности костной ткани у школьников города Краснодара

- Лесняк О.М., Беневоленская Л.И. Клинические рекомендации. Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -272 с.

- Киселева А.Л. Возможности ультрасонометрии в оценке костной прочности у детей: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.08, 14.01.13/ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Росздрава. -Томск, 2010. -23 с.

- Кондратьева Е.И., Гаприндашвили Е.Г. Дефицит кальция в питании детей различного возраста в г. Томске//Мать и дитя в Кузбассе. -2008. -№ 2. -С. 17-20.

- Мининков Д.С. Минеральная плотность костной ткани в популяции здоровых детей и подростков города Москвы: автореф. дис. … канд. мед. наук. -М., 2009. -24 с.

- Михайлов Е.Е., Короткова Т.А., Демин Н.В. и др. Потребление молочных продуктов и показатели минерализации кости у подростков//Научно-практическая ревматология. -2006. -№ 5. -С. 84-90.

- Насонов Е.Л., Храмцова С.Н., Щеплягина Л.А. Роль цитокинов и гормонов в формировании костной ткани//Рос. педиатр. журн. -2005. -№ 5. -С. 25-29.

- Организация лечебного питания детей в стационарах: по собие для врачей/под ред. А.А. Баранова, К.С. Ладодо. -М.: Эвита-Проф, 2001. -240 с.

- Рожинская Л.Я. Кальций и витамин D в профилактике и лечении остеопороза: руководство по остеопорозу. -М., БИНОМ, 2003. -С. 261-287.

- Руководство по остеопорозу: официальная публикация Российской ассоциации по остеопорозу/под ред. Л.И. Беневоленской. -М.: БИНОМ, 2003. -524 с.

- Тутельян В.А., Коня И.Я. Руководство по детскому питанию. -М.: Медицинское информационное агентство, 2004. -446 с.

- Халафян А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных: учебник. -Бином-Пресс, 2007. -512 с.

- Шилин Д.Е. Молоко как источник кальция в питании современных детей и подростков//Педиатрия. -2006. -№ 2. -С. 68-74.

- Щеплягина Л.А.,Моисеева Т.Ю. Проблемы остеопороза в педиатрии: научные и практические задачи//Рос. педиатрич. журнал. -2004. -№ 1. -С. 4-11.

- Щеплягина Л.А., Моисеева Е.Ю., Марченко Т.К. и др. Возможности пищевой коррекции дефицита потребления кальция в дошкольном возрасте//Качество жизни. Медицина. -2005. -№ 4. -С. 103-104.

- Heaney R.P., Abrams S., Dawson Hughes B. et al. Peak bone mass//Osteoporosis Int. -2000. -No. 11. -Р. 985-1009.