Состояние пищевой системы диффузионного сока из инфицированной слизистым бактериозом сахарной свеклы при введении ферментных препаратов гликозидазного действия

Автор: Беляева Л.И., Остапенко А.В., Лабузова В.Н., Сысоева Т.И.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 2 (80), 2019 года.

Бесплатный доступ

В технологии сахара степень извлечения сахарозы из сахарной свеклы во многом определяется состоянием пищевой системы диффузионного сока, формируемой в процессе экстрагирования сахарозы из свекловичной стружки. Показаны потенциально возможные состояния пищевой системы диффузионного сока, получаемой из здоровой и инфицированной сахарной свеклы в условиях оптимального технологического режима и применяемых технологических вспомогательных средств. Отмечено, что пищевая система из инфицированной слизистым бактериозом сахарной свеклы проявляет склонность к неустойчивости из-за накопления в ней трудноудаляемых полисахаридных высокомолекулярных соединений - декстрана и левана, эффективным способом удаления которых являются ферментные препараты гликозидазного действия (декстраназа и леваназа). Изучено состояние пищевой системы диффузионного сока из сахарной свеклы степенью поражения слизистым бактериозом 5 и 10% на основе моделирования технологических процессов экстрагирования сахарозы и известково-углекислотной очистки диффузионного сока путем диагностирования репрезентативных показателей...

Пищевая система диффузионного сока, инфицированная сахарная свекла, слизистый бактериоз, ферментный препарат гликозидазного действия, состояние

Короткий адрес: https://sciup.org/140246326

IDR: 140246326 | УДК: 664.1.03:577.15 | DOI: 10.20914/2310-1202-2019-2-119-124

Текст научной статьи Состояние пищевой системы диффузионного сока из инфицированной слизистым бактериозом сахарной свеклы при введении ферментных препаратов гликозидазного действия

Пищевая система диффузионного сока представляет собой сложную поликомпонентную дисперсную систему, формируемую на начальном этапе технологии сахара – в процессе экстрагирования сахарозы из свекловичной стружки. Именно ее состоянием определяется степень извлечения сахарозы из сырья, а также эффективность протекания последующих этапов от известково-углекислотной очистки диффузионного сока до получения белого сахара.

Химический состав формируемой пищевой системы диффузионного сока представлен целевым компонентом – сахарозой и несаха-рами: низкомолекулярными соединениями (редуцирующие вещества, аминокислоты, соли органических и неорганических кислот и др.); веществами коллоидной дисперсности, которые находятся в основном в форме высокомолекулярных соединений (ВМС) – белковые, пектиновые вещества, продукты их распада, красящие вещества, полисахариды [1]. Последние относятся к труд-ноудаляемым, обусловливающим проблемную работу технологической линии и ухудшающим потребительские свойства белого сахара. Данная пищевая система характеризуется определенными свойствами, среди которых с точки зрения оценки ее состояния важное место занимают микробиологические и реологические, способность к пенообразованию и газовыделению.

Пищевые системы диффузионного сока, формируемые из здоровых и инфицированных корнеплодов, характеризуются различными возможными состояниями. Так, пищевая система диффузионного сока, формируемая из здоровых корнеплодов сахарной свеклы в условиях оптимального технологического режима и применяемых технологических вспомогательных средств (ТВС) (антимикробные средства и пеногасители), проявляет склонность к стабильности. Отсутствие в ней развитой микрофлоры, сильного пенения и газообразования способствуют нахождению ее в устойчивом состоянии, что позволяет минимизировать разложение сахарозы и накопление в диффузионном соке трудноудаляемых несахаров. В итоге имеет место полное выполнение технологической задачи процесса экстрагирования – максимальная степень извлечения сахарозы при минимальном переходе несахаров и потерях сахарозы, чистота диффузионного сока находится на уровне 90–92%.

Состояние пищевой системы диффузионного сока, формируемой из инфицированной сахарной свеклы, отличается от вышеобозначен-ной. Изначальная контаминация корнеплодов микроорганизмами негативно влияет на состав клеточного сока, увеличивая в нем содержание нехарактерных для здоровой свеклы трудно-удаляемых ВМС и продуктов гидролиза сахарозы [2]. Инфицирование продолжает активно развиваться в благоприятных условиях процессов транспортирования, мойки корнеплодов, получения из них свекловичной стружки. В условиях оптимального технологического режима процесса экстрагирования сахарозы и применяемых ТВС формируемая пищевая система из такой сахарной свеклы проявляет склонность к дальнейшему увеличению микробиальной зараженности, активному пенению и газовыделению, накоплению трудноудаляемых несахаров, повышающих вязкость, т. е. для ее потенциально возможного состояния должна быть характерна неустойчивость.

Микрофлора инфицированной сахарной свеклы весьма разнообразна [3]. Наиболее технологически опасными считаются бактерии рода Leuconostoc mesenteroides и Leuconostoc dextranicum , вызывающие слизистый бактериоз, продуктами жизнедеятельности которых являются полисахаридные ВМС с гликозидными связями декстран и леван – слизевые вещества. Молекулы декстрана построены из остатков D-глюкозы c доминирующим типом гликозидной связи α (1→6) и α (1→3); молекулы левана состоят из D-фруктофуранозных остатков, соединенных β (2→6) и α (2→6) гликозидными связями. Известным и эффективным способом удаления этих полисахаридов являются энзимы гликозидазного действия декстраназа и леваназа, разрушающе действующие на гликозидную связь, в результате происходит распад (гидролиз) полисахаридных ВМС до низкомолекулярных соединений [4].

Ферментные препараты класса декстраназ давно применяются на зарубежных сахарных заводах при переработке сахарной свеклы, пораженной слизистым бактериозом [5–7].

На отечественных сахарных заводах только в последние годы сложился ряд значимых факторов, обусловивших необходимость применения ферментных препаратов в производстве белого свекловичного сахара [8]. При этом подход к созданию самих препаратов учитывал изменившийся микробный профиль и соответственно компонентный состав инфицированной сахарной свеклы современных гибридов, особенности процесса экстрагирования сахарозы и современные тенденции развития ассортиментной линейки ТВС. В результате на отечественных предприятиях отрасли при переработке инфицированной сахарной свеклы в настоящее время применяют комплексные ферментно-антисепти-рующие препараты (Декстрасепт 1, Декстрасепт 2, Дефеказа, Фильтраза), представляющие собой композиции из энзимов – декстраназы, леваназы, фитазы и антимикробного средства [9, 10]. При использовании указанных препаратов отмечается снижение уровня пенообразования, повышение скорости фильтрования соков; сокращение потерь сахара и улучшение его качества. Однако одновременно с этим не выявлены конкретные изменения состояния пищевой системы диффузионного сока, формируемой с применением указанных ферментных препаратов.

Цель исследований заключалась в изучении состояния пищевой системы диффузионного сока, полученной из инфицированной слизистым бактериозом сахарной свеклы, с позиций применения ферментных препаратов гликозидазного действия.

Материалы и методы

Объектом исследований являлась пищевая система диффузионного сока, полученная из корнеплодов сахарной свеклы разной степени инфицирования слизистым бактериозом.

Состояние пищевой системы диффузионного сока изучали на основе моделирования локальных технологических процессов экстрагирования сахарозы из свекловичной стружки и извест-ково-углекислотной очистки диффузионного сока. В качестве источника ферментных препаратов гликозидазного действия использовали ферментно-антисептирующий препарат Декс-трасепт 2, содержащий энзимы гликозидазного действия – декстраназу, леваназу и антимикробное вещество; в качестве применяемых ТВС – антимикробное средство Нависан М1, пеногаситель Лапрол ПС-1.

Схема опытов включала 4 варианта: 1, 2 (контроль) – с введением пеногасителя и антимикробного средства, степень поражения корнеплодов слизистым бактериозом 5 и 10%;

-

3 , 4 – с введением пеногасителя, антимикробного средства и ферментных препаратов (препарат Декстрасепт 2), степень поражения корнеплодов слизистым бактериозом 5 и 10%. Дозы и точки ввода применяемых средств употреблены согласно технологической документации по их применению.

Показатели клеточных соков корнеплодов сахарной свеклы степенью поражения слизистым бактериозом 5 и 10% имели следующие средние значения: рН – 5,8 и 5,6; чистота – 85,2 и 84,3%; содержание ВМС – 5,16 и 5,92% к массе сухих веществ (СВ); степень инфицированности слизистым бактериозом – вторая и третья.

Состояние пищевой системы в опытах диагностировали на основе обоснованных пороговых значений выбранных репрезентативных показателей диффузионного сока: рН – 5,8–6,2; содержание молочной кислоты – менее 150 мг/кг сока; высота столба пены – менее 15 см; содержание ВМС – менее 2,5% к массе СВ; чистота – более 88,0%. Достижение диапазонов пороговых значений в диффузионном соке отражало устойчивое состояние пищевой системы, отклонение от оптимальных значений свидетельствовало о неустойчивом состоянии пищевой системы.

Оценку степени инфицированности клеточного и диффузионного соков слизистым бактериозом проводили методом микроскопирования окрашенного мазка “раздавленная капля” [10]; реологические свойства диффузионного сока определяли по динамической вязкости с использованием вискозиметра Гепплера; показатели клеточного, диффузионного и очищенного соков – по общепринятым методикам.

Результаты и обсуждение

Средние значения репрезентативных показателей состояния пищевой системы диффузионного сока по вариантам опыта представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Репрезентативные показатели пищевой системы диффузионного сока, полученной из инфицированной слизистым бактериозом сахарной свеклы, по вариантам опыта (средние значения)

Table 1.

Representative indicators of the food system of diffusion juice obtained from sugar beet infected with mucous bacteriosis, according to the variants of the experiment (average values)

|

Опыт Experiment |

рН |

Чистота, % Purity, % |

Высота столба пены, см Height of foam column, cm |

Содержание молочной кислоты, мг/кг сока Content of lactic acid, mg/kg of juice |

Содержание ВМС, % к массе СВ Content of high-molecular compounds, % by weight of dry basis |

Состояние пищевой системы State of the food system |

|

1 |

5,6 |

86,6 |

16,1 |

105 |

3,86 |

Неустойчивое | Unstable |

|

2 |

5,5 |

85,5 |

17,4 |

124 |

4,12 |

Неустойчивое | Unstable |

|

3 |

6,2 |

89,1 |

13,6 |

57 |

2,15 |

Устойчивое | Stable |

|

4 |

5,9 |

88,1 |

14,2 |

61 |

2,41 |

Устойчивое | Stable |

Представленные данные свидетельствуют о разном состоянии пищевой системы диффузионного сока, полученной из инфицированной слизистым бактериозом сахарной свеклы в условиях оптимального технологического режима с применением традиционных ТВС (антимикробного средства, пеногасителя) и с дополнительно введенными ферментными препаратами гликозидазного действия.

Как видно из таблицы 1, все значения репрезентативных показателей диффузионного сока контрольных вариантов (варианты 1 и 2), кроме содержания молочной кислоты, находятся за пределами пороговых значений, что обусловлено нахождением пищевой системы в неустойчивом состоянии. Считаем, причиной явилось продолжающееся развитие слизеобразующей бактериальной микрофлоры в процессе экстрагирования, сопровождающееся увеличением содержания молочной кислоты, снижением рН и чистоты, повышением ВМС (за счет вновь образующихся полисахаридов – декстрана и левана) в сравнении с клеточным соком.

Введение в пищевую систему диффузионного сока дополнительно ферментных препаратов гликозидазного действия (варианты 3 и 4) способствовало растворению (разрушению) слизистых веществ (полисахаридов), окружающих бактериальные клетки, предоставив свободный доступ антимикробному средству к воздействию на них. Также и пеногаситель выполнял свое функциональное действие. Указанное обеспечило перевод пищевой системы вариантов 3 и 4 в устойчивое состояние, что подтверждается оптимальными значениями репрезентативных показателей диффузионного сока. При этом содержание ВМС снизилось на 42–44%, а чистота увеличилась на 2,5–2,6% в сравнении с контрольными вариантами.

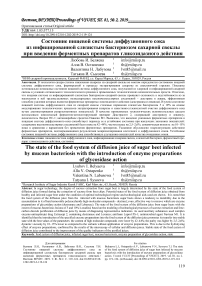

Гидролизующее действие ферментных препаратов гликозидазного действия способствовало улучшению реологических свойств пищевой системы диффузионного сока: динамическая вязкость в варианте 3 в сравнении с контролем (вариант 1) была ниже на 15%; в варианте 4 – на 10% в сравнении с вариантом 2 (рисунок 1).

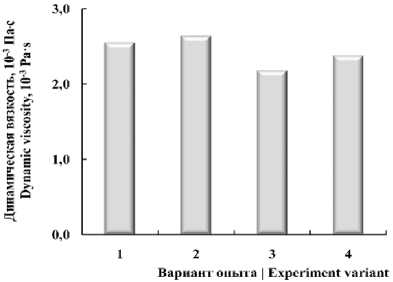

На гидролизующее действие ферментных препаратов указывают результаты микроскопирования клеточного и диффузионного соков по вариантам опыта (рисунок 2). Наименьшее количество полисахаридных слизевых веществ наблюдалось в диффузионном соке, полученном в вариантах 3 и 4 с применением ферментных препаратов, наибольшее – в диффузионном соке в вариантах 1 и 2 без их применения. Увеличенное количество полисахаридных слизевых веществ в диффузионном соке без применения ферментных препаратов в сравнении с клеточным соком подтверждает вышеобозначенную причину неустойчивости пищевой системы (развитие бактериальной микрофлоры) этих вариантов.

Рисунок 1. Динамическая вязкость диффузионного сока по вариантам опыта

Figure 1. Dynamic viscosity of the diffusion juice by experiment variants

Рисунок 2. Результаты микроскопирования клеточного и диффузионного соков инфицированной сахарной свеклы по вариантам опытов

Figure 2. The results of microscopy of cell and diffusion juices of infected sugar beet in experiment variants

Устойчивое состояние пищевой системы диффузионного сока с введением ферментных препаратов гликозидазного действия вариантов 3 и 4 положительно отразилось на протекании процессов известково-углекислотной очистки, что проявилось в более высоких показателях качества соков первой и второй ступеней сатурации в сравнении с контрольными вариантами: фильтрационный коэффициент был ниже, соответственно, в 2,2 и 1,8 раза; цветность – на 20,3 и 9,4%; чистота очищенного сока выше на 2,5 и 2,4%; общий эффект очистки диффузионного сока – на 4,9 и 2,7% (таблица 2).

Таблица 2.

Показатели качества соков первой и второй ступеней сатурации по вариантам опыта

Table 2.

Indicators of the quality of juices of the first and second stages of saturation on the variants of the experiment

|

Показатель | Indicator |

Вариант опыта | Experiment variant |

|||

|

1 1 |

2 1 |

3 1 |

4 |

|

|

Сок первой ступени сатурации | Juice of the first stage of saturation |

||||

|

Фильтрационный коэффициент, с/см2 | Filtration coefficient, c/cm2 |

12,6 |

14,6 |

5,8 1 |

8,2 |

|

Сок второй ступени сатурации | Juice of the second stage of saturation |

||||

|

Чистота, % | Purity, % |

89,6 |

88,6 |

92,1 |

91,0 |

|

Общий эффект очистки диффузионного сока, % The overall effect of the diffusion juice purification, % |

25,0 |

24,1 |

29,9 |

26,8 |

|

Содержание солей кальция, % к массе СВ Content of calcium salts, % by weight WD |

0,15 |

0,17 |

0,12 |

0,14 |

|

Мутность, мг/дм3 | Turbidity, mg/dm3 |

126 |

118 |

92 |

97 |

|

Цветность, ед. опт. пл. | Chromaticity, units opt.dens. |

186,5 |

173,4 |

148,6 |

157,1 |

Заключение

Результаты проведенных исследований показали, что пищевая система диффузионного сока, формируемая из инфицированной слизистым бактериозом сахарной свеклы, в условиях оптимального технологического режима и применяемых традиционных ТВС характеризуется

Список литературы Состояние пищевой системы диффузионного сока из инфицированной слизистым бактериозом сахарной свеклы при введении ферментных препаратов гликозидазного действия

- Пушанко Н.Н., Лагода В.А., Шурбованный В.Н. и др. Теория и практика разделения суспензий в свеклосахарном производстве. Книга I. Образование суспензий и их свойства: монография. К.: Издательство "Сталь", 2017. 541 с.

- Гусятинська Н.А., Нечипор Т.М. Технологiчнi аспекти перероблення бурякiв, уражених слизистим бактерiозом // Цукор Украiни. 2016. № 11-12 (131-132). С. 41-46.

- Кульнева Н.Г., Шматова А.И., Манько Ю.И. Микрофлора свеклосахарного производства: проблемы и пути решения // Вестник ВГУИТ. 2014. № 1. С. 193-196.

- Eggleston G., Dilks A., Blowers M., Winters K. Successful application of dextranase in sugar beet factories: 36 th Biennial Meeting of the American Society of Sugar Beet Technologists. Albuqerque, 2011. P. 603-654.

- Hein W., Rosner G., Emerstorfer F. Measures to prevent operational disturbances caused by dextran Dextran // Sugar Industry. Zuckerindustrie. 2008. № 133. P. 135-143.

- Абрахам К., Хаген С., Шлюмбах К. и др. Некоторые аспекты применения декстраназы в Сахарных растворах // Сахар. 2017. № 5. С. 34-42.

- Боулер Г., Воунс С. Применение декстраназы на свеклосахарных заводах Великобритании // Сахар и свекла. 2012. № 1. С. 30-34.

- Беляева Л.И., Остапенко А.В., Лабузова В.Н. Использование ферментных препаратов - актуальное направление в современной технологии сахара // Пищевая промышленность. 2019. № 4. С. 25-26.

- Сотников В.А., Мустафин Т.Р., Сотников А.В. и др. Обоснование применения ферменто-антисептирующих препаратов при переработке дефектной свеклы // Сахар. 2018. № 4. С. 18-24.

- Сотников В.А., Сотников А.В., Уайлд В., Мойш У. "Бетасепт" и "Декстрасепт": на всех фронтах борьбы с бактериальной инфекцией // Сахар. 2017. № 4. С. 16-20.