Состояние рынков высокотехнологичных товаров и услуг в России

Автор: Комаров Н.М.

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Формирование и развитие сферы услуг

Статья в выпуске: 2 т.1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140209698

IDR: 140209698 | УДК: 658.5

Текст статьи Состояние рынков высокотехнологичных товаров и услуг в России

Бездарная политика ельцинского периода (реформаторский период перехода от социалистической к капиталистической системе) привела к резкому сокращению объемов производства и, в первую очередь, разрушила его высокотехнологичную часть. В на-сто-ящее время отсутствует рыночный механизм воспроизводства высокотехнологичного наукоемкого сектора российской промышленности.

Отрасли высоких технологий являются базовыми отраслями народного хозяйства, функционирование которых во многом определяет развитие современной экономики. Научно-технический потенциал – одна из главных интегральных характеристик страны, учитываемых при определении ее настоящего и будущего места в мировой экономике. Движение лидеров мирового развития в сторону постиндустриальной модели экономики убедительно продемонстрировало возрастающую ценность научных знаний и новых технологий как системообразующих компонентов воспроизводства, вне которых невозможно рассчитывать на устойчивость и эффективность социально-экономического развития. Ежегодный оборот мирового рынка наукоемкой продукции, по оценкам зарубежных экспертов, уже превысил оборот сырьевых рынков и с каждым годом увеличивает свой отрыв.

Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития является процесс глобализации, который родился и развивается за счет использования высоких технологий, именно этим обусловлен дальнейший рост отраслей наукоемких технологий [3].

Россия является великой энергетической державой (запасы нефти составляют 13 % от общих мировых), но в настоящее время внутренняя стабильность и инвестиционная привлекательность сильно зависят от мировых цен на энергоносители, что делает экономику России неустойчивой и уязвимой, а возможность ее мощного и быстрого развития сомнительной.

Вряд ли есть основание сомневаться в том, что Россию не может устроить сырьевой путь развития, на котором она сейчас находится. Об этом свидетельствует множество публикаций и выступлений различных политических лидеров и специалистов. В работе Бен-дикова М.А., Фролова И.Э. [14] отмечается, что Россия, по некоторым оценкам, обладает 28 % мировых запасов минерально-сырьевых ресурсов и к 2015 году увеличит их внутреннее потребление и внешние поставки в 2 раза. Развитие на этой основе приведет к некоторому росту ВВП, но радикального улучшения уровня жизни не произойдет – по этому показателю на душу населения Россия сейчас отстает в десятки раз от высокоразвитых стран. При этом экономика, потенциал которой в значительной степени направлен на обслуживание экспорта сырья на мировой рынок, не может находиться длительное время в состоянии устойчивого равновесия из-за резких колебаний конъюнктуры этого рынка и развития энергосберегающих технологий.

На данном этапе развития страны необходимо выработать стратегии инновационного развития и умело их реализовать. Речь должна идти о выработке путей развития, присущих российскому менталитету и учитывающих потенциал и положение России в мире.

Современная экономика России может получить существенный рост только при условии осуществления крупных инвестиций, в первую очередь, – в промышленность, а устойчивое развитие промышленного производства возможно при разработке и внедрении высоких технологий, с использованием которых и реализуется производство наукоемкой конкурентоспособной продукции. При этом мировой опыт показывает, что на первое место выходит микроструктурный уровень в развитии инвестиционной политики [1]. Из сказанного следует актуальность эффективного управления наукоемкими компаниями и производствами.

Необходимо принять к сведению, что эффектив- ность высокотехнологичных производств в развитых странах во многом обеспечивается перераспределением и присвоением части созданной стоимости в отраслях низших переделов и что они не могут столь успешно функционировать без либерализации системы международных экономических отношений. Вследствие этого доходы среднего класса так называемого «золотого миллиарда» обусловлены сложившимся механизмом перераспределения и присвоения части вновь созданной стоимости и во многом зависят от стандартов потребления в странах так называемого третьего мира, то есть экономической периферии, куда стремительно перемещается и российская экономика [14].

Выход экономики России из современного кризисного состояния будет очень длительным и должен основываться на приоритетном развитии группы экспортно ориентированных отраслей, способных быть стабильной, долговременной движущей силой развития, наиболее перспективной базой роста российской экономики за счет интенсивных факторов. Как известно, в нее входит, главным образом, высокотехнологичный оборонно-промышленный комплекс и дополняющий его топливно-сырьевой ком-плекс [14].

Академик Коптюк В.А., пропагандист парадигмы устойчивого развития (УР) России, в работе [6] дает определение устойчивому развитию: «Под термином «устойчивое развитие» понимается модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей, без лишения таких возможностей будущих поколений».

По мнению авторов [6], Россия имеет следующие особенности в отношении к устойчивому развитию, которые являются и потенциальными возможностями:

-

• в течение сотен лет Россия (Империя-Союз-Фе-дерация) представляет собой естественно-историческую, политическую, экономическую и культурную интеграцию большого числа народов, которая в основе своей была добровольной;

-

• Россия всегда имела значительные материально-природные ресурсы, что давало возможность развиваться самостоятельно, без эксплуатации других государств и

- народов;

-

• в стране создана мощная научно-промышленная производственная база, позволившая государству значительное время быть сверхдержавой;

-

• страна обладает многочисленным высокообразованным и высококвалифицированным кадровым потенциалом. Имеется хорошая система массового образования различных уровней, обеспечивающая подготовку специалистов по требуемым специальностям;

-

• в России в течение столетий культивируется климат веротерпимости, обеспечивающий существование различных религиозных конфессий;

-

• в силу своего географического положения Россия была мостиком, а иногда и щитом между европейскими и азиатскими этносами и культурами. Эта роль будет важна и в будущем, поскольку Европа и Азиатс-

- ко-Тихоокеанский регион перерождаются в экономикополитические полюсы мира;

-

• в советский период среди населения культивировалась доминанта общественного над личным: «Прежде думай о Родине, а потом о себе…» А эта позиция соответствует УР.

В работе [4] Бузник В.М. делает попытку осветить малое высокотехнологичное предпринимательство (МВТП) и выявить его место и значение в устойчивом развитии как в принципе, так и применительно к современным российским условиям.

Придерживаясь формулировки понятия «высокие технологии», введенной им в [7]: «Продукт является высокотехнологичным, если для его производства требуется привлечение специалистов высокого образовательного уровня, а сам продукт или технология его производства содержат элементы know-how, тогда ВТ-бизнес можно рассматривать как приносящую прибыль деятельность, связанную с разработкой и производством ВТ-продукта», автор рассматривает роль малого предпринимательства, которая заключается в том, что малые фирмы, в первую очередь, создают базу развития средних и больших структур, в них осуществляется производство продуктов и услуг нерентабельных для больших образований. Организация и деятельность малых структур не требует больших инвестиций, а гибель отдельной единицы не столь тяжела для общества и государства. Ситуация схожа с биологической популяцией: смерть отдельного индивидуума не трагична для вида: система малых фирм находится в состоянии динамического равновесия, что и является гарантом устойчивости. В малых структурах производится до 50 % национального валового продукта отдельных стран и сосредоточено более 90 % рабочих мест. Последнее отображает тот факт, что малое предпринимательство обеспечивает не только экономическую, но и социальную стабильность общества. Немаловажно и то, что малые структуры – «университеты бизнеса» для многих руководителей и менеджеров. Всякая действующая и развивающаяся система, независимо от ее природы, должна быть одновременно устойчивой и конформич-ной. Этими характеристиками обладает совокупность малых фирм: устойчивость обеспечивается большим числом структурных единиц и их самостоятельностью, а конформизм – оперативностью и умением эффективно использовать нововведения.

Сказанное относится и к малым высокотехнологичным структурам, но они имеют и дополнительные особенности, характерные только для них.

По данным Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института [9], под конкурентоспособностью российских товаров и услуг понимается, прежде всего, устойчивый спрос и прочные позиции на мировом рынке. Главный критерий – соотношение «цена-качество», причем низкие цены могут компенсировать невысокое качество, что зачастую имеет место в отечественном экспорте. В документах ВТО экспортная конкурентоспособность признается, когда удельный вес определенного товара в мировом экспорте достигает 3,25 % на протяжении двух последовательных лет.

В 2004 г. доля России в мировом экспорте товаров и услуг составляла около 2 %.

В мировом экспорте продукции добывающей промышленности Россия - бесспорный лидер, на нее приходится свыше 10 % всех продаж.

Есть отдельные случаи сохранения Россией прочных позиций на рынках технически сложной продукции.

Вместе с тем в большинстве отраслей глубокой переработки, прежде всего, в торговле машинно-технической продукцией гражданского назначения, различными готовыми промышленными изделиями, позиции России очень слабы, а ее доля в мировом экспорте не превышает нескольких десятых, а то и сотых процента. Так, в торговле гражданской машинно-технической продукцией удельный вес России составляет около 0,2%; конкретно электроникой – 0,03%, автомобилями и одеждой - 0,1%; электрооборудованием и электронными компонентами, текстильными изделиями – 0,2%.

С учетом фактического уровня конкурентоспособности отечественной продукции и тенденций ее изменения в перспективе, возможностей экспансии российского бизнеса на внешних рынках, усиления страны в системе мирового хозяйства можно выделить десять приоритетных национальных экспортных кластеров. Большая часть отраслевых кластеров закономерно связана с эксплуатацией естественных конкурентных преимуществ России, вытекающих из обладания богатыми природными ресурсами, огромной и географически выгодно расположенной территорией. Другая часть экспортных кластеров ориентирована на полномасш- табное использование интеллектуального потенциала нации, коммерциализированного в виде объектов промышленной собственности, наукоемких товаров и услуг. В число ведущих и перспективных в плане расширения международной коммерческой деятельности России кластеров национальных конкурентных преимуществ входят:

-

• топливно-энергетический комплекс;

-

• транспортный комплекс;

-

• металлургический комплекс;

-

• комплекс высокотехнологичных машиностроительных отраслей, включая ОПК;

-

• энергетическое машиностроение, включая атомное машиностроение;

-

• телекоммуникационная сфера и сопутствующие услуги;

-

• научно-исследовательская и инновационная сфера;

-

• индустрия туризма;

-

• лесобумажный комплекс;

-

• рыболовство.

Внешнеторговый оборот РФ по группе наукоемких услуг в 2004 г., по данным платежного баланса, составил 5,6 млрд. долл., или 10,4 % всего объема отечественной торговли услугами, увеличившись более чем в 1,5 раза по сравнению с 2001 г. Наиболее заметно вырос экспорт наукоемких услуг – в 2 раза, а его доля в суммарном российском экспорте услуг достигла 11 % в 2004 г., что практически вдвое выше, чем удельный вес наукоемкой продукции в товарном экспорте РФ. Отрицательный баланс России в торговле наукоемкими услугами (табл. 1) последнее время несколько сократился.

Внешняя торговля РФ наукоемкими услугами [8] (млн. долл.)

Таблица 1

|

Наименование |

Экспорт |

Импорт |

||||||

|

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

|

|

Услуги, всего |

11441 |

13611 |

16229 |

20290 |

20572 |

23497 |

27122 |

33700 |

|

Наукоемкие услуги |

1135 |

1468 |

1996 |

2229 |

2512 |

2436 |

2667 |

3387 |

|

Космический транспорт |

31 |

62 |

- |

- |

- |

- |

||

|

Телекоммуникационные услуги |

419 |

461 |

414 |

439 |

488 |

513 |

525 |

653 |

|

Компьютерные и информационные услуги |

128 |

137 |

175 |

256 |

557 |

592 |

458 |

320 |

|

Компьютерные услуги |

96 |

94 |

135 |

209 |

518 |

561 |

415 |

247 |

|

Информационные услуги |

32 |

44 |

40 |

47 |

39 |

31 |

43 |

72 |

|

Роялти и лицензионные платежи |

60 |

147 |

174 |

227 |

343 |

338 |

711 |

1094 |

|

Услуги в области исследований и разработок |

207 |

308 |

298 |

339 |

476 |

155 |

101 |

102 |

|

Услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях |

321 |

415 |

904 |

906 |

648 |

838 |

872 |

1218 |

По данным платежного баланса РФ, экспорт компьютерных и информационных услуг в 2004 г. составил 256 млн. долл. (увеличившись вдвое против 2001-2002 гг.), или 11,5 % всего отечественного экспорта наукоемких услуг. Однако, несмотря на отмеченный рост, доходы России по соответствующей статье до сих пор многократно уступают странам-лидерам: в 2003 г. были в 82 раза меньше поступлений Ирландии, в 64,5 раза – Индии, в 21 раз – Израиля.

В мировом импорте услуг, проходящих по статье «роялти и лицензионные платежи», доля России превысила 0,7 % в 2003 г. и достигла 1 % в 2004 г. Такое развитие ситуации вполне естественно в условиях экономического подъема в стране, роста затрат на модернизацию производства и обновление ассортимента продукции. В ряде случаев приобретение зарубежных технологий может быть более выгодным, чем разработка собственных, за счет экономии времени и средств.

Положение, сложившееся в экономике России за последние годы, привело к утрате заделов по многим направлениям российской науки, которая является базой для создания высокотехнологичной продукции. Ассигнования на науку [3] из средств федерального бюджета в процентах к ВВП составили: в 1991 г. – 1,85; 1992 г. – 0,94; 1993 г. – 0,91; 1994 г. – 0,96; 1995 г. – 0,54; 1996 г. – 0,5. Здесь необходимо учесть, что величина ВВП за этот период сократилась в 2 раза.

Расходы на науку, по данным мировой статистики, не должны быть менее 2 % [12].

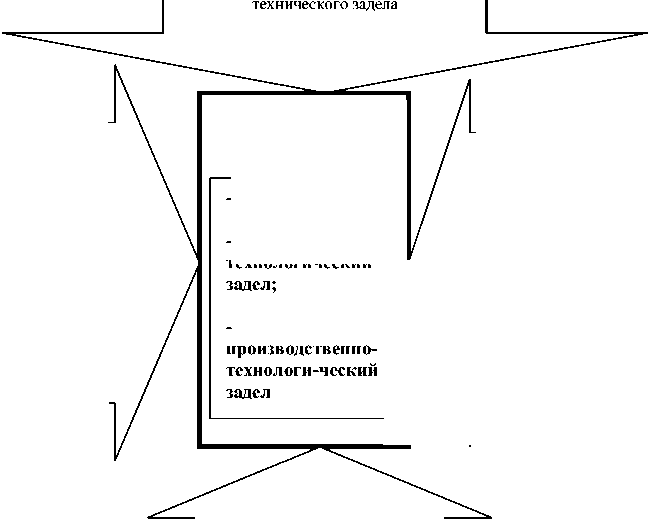

Положения концептуальных документов, например, в сфере национальной безопасности (рис. 1) демонстрируют процессы воспроизводства знаний, связанные с созданием научного, научно-технологического и производственно-технологического заделов, утрата которых является катастрофой.

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом Президента РФ от 17.12.1997 г. № 1300 в редакции указа от 10.01.2000 г. .№ 24)

Требуется создать все необходимые условия для организации приоритетных фундаментальных, прогнозных и поисковых научных исследований, обеспечивающих создание в интересах обороны и безопасности государства перспективного и опережающего научно-

ОПК занимает ключевую системообразующую роль в решении оборонных, внешнеэкономических,... и других задач государственного строительства, а также аккумулирует передовые достижения научнопрактического прогресса, обеспечивая Российской Федерации сохранение статуса страны, обладающей высокими технологиями

Базой развития науки и технологий являются:.. .важнейшие прикладные исследования и разработки, промышленный потенциал, уникальные производственные и иные технологии, научнотехнический задел

Научнотехнический

_____22Д£Л2___ - научный задел;

- научно технологический

Инновационная система включает: воспроизводство знаний.. .путем проведения фундаментальных и поисковых исследований...; проведение прикладных исследований и технологических разработок; внедрение научнотехнических результатов в производство

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом Президента РФ от 17.12.1997 г. № 1300 в редакции указа от 10.01.2000 г. .№ 24)

Рис. 1. Положения концептуальных документов, связанные с созданием научного, научно-технологического и производственно-технологического заделов [11]

Можно согласиться с авторами [11] и в следующем тезисе. В современную эпоху, которую с большим основанием можно назвать «эпохой знаний», в слово «задел» вкладывается гораздо более глубокий смысл, поскольку предметами накопления становятся не только сырье или изделия, но и научные знания и технологии (не только производственные). Поэтому понятие «задел» правильнее было бы трактовать как «накопление знаний, технологий, изделий, полуфабрикатов и других видов продукции сверх потребностей». При этом следует особо обратить внимание на «накопление сверх потребностей», то есть в каждый текущий момент времени существует востребованная часть накопления и имеется превышение, заложенное впрок, которое в принципе могло бы быть востребовано при изменении ситуации.

Несмотря на то, что Россия пока сохраняет существенные позиции на рынке вооружения, в целом, на мировом рынке наукоемкой продукции нам принадлежит только 0,3% [1].

Сегодня, по оценке ООН, наша страна не входит даже в двадцатку высокотехнологичных стран мира [2].

Классификатор наукоемких отраслей для СССР и России был предложен в работе «Проблемы экономического прогнозирования развития науки и технологии» [5]. Основные трудности при его разработке были связаны с тем, что расходы на науку, в основном, определялись тогда в разрезе министерств и ведомств и во многих случаях не могли быть соотнесены с конкретными производствами либо продуктами. Кроме того, отсутствовала информация о значительной части наукоемких отраслей, входящих в состав оборонной промышленности. Поэтому перечень наукоемких отраслей, производств и продуктов составлялся для СССР и России начала переходного периода на основе оценок для наиболее развитых стран. К наукоемким отраслям и производствам была таким образом отнесена большая часть отраслей машиностроения (за исключением таких отраслей, как автомобильная и подшипниковая промышленность, строительно-дорожное и коммунальное, металлургическое, горно-шахтное, горнорудное, тракторное и сельскохозяйственное, подъемно-транспортное машиностроение, промышленность межотраслевых производств, машиностроение для легкой и пищевой промышленности), а также химическая (без сажевой, шинной и резиноасбестовой), микробиологическая и медицинская промышленность.

Рассмотрим ситуацию в рынке бытовой и офисной техники с целью определения границ и места сервиса в сфере высоких технологий.

Стандартная международная торговая классификация (SITC) относит к ведущим технологиям:

-

• оборудование для автоматизированной обработки информации;

-

• телекоммуникационное оборудование;

-

• прогрессивную продукцию электромашиностроения.

К технологиям высокого уровня относится:

-

• бытовая электроника и офисное оборудование;

-

• традиционные электронные и измерительные приборы;

-

• фотооборудование;

-

• кондиционеры и обогреватели.

Классификация, разработанная для международной торговли в странах ЕЭС, относит к высоким технологиям:

-

• системы обработки информации и телекоммуникационные системы;

-

• электронные потребительские товары;

-

• электронные компоненты;

-

• электрические и электротехнические приборы.

Высокотехнологичные отрасли, выделяемые в ОЭСР:

-

• производство компьютеров и офисного оборудования;

-

• электронная промышленность.

Классификация наиболее передовых технологий Бюро Цензов США:

-

• производство компьютеров и телекоммуникационного оборудования;

-

• электроника.

Не будем забывать, что приведенный перечень высоких технологий не является стабильным и будет изменяться по мере развития науки и техники. Предвидеть появление нового высокотехнологичного продукта и суметь спозиционироваться в процессе его производства для бизнеса является гарантией конкурентоспособных преимуществ.

Продаваемая и эксплуатируемая в России бытовая и офисная техника практически вся производится за рубежом, таким образом наша промышленность не является участником создания или производства ни в одной стадии жизненного цикла этой техники, и только российские сервисные компании осуществляют сервисное обслуживание и ремонт бытовой и офисной техники на стадиях обращения и потребления, тем самым приобщаясь к производственной деятельности в области высоких технологий.

Сервисные компании, качественно осуществляющие ремонт и обслуживание высокотехнологичной бытовой и офисной техники, относятся к высокотехнологичным предприятиям.

Сервис бытовой и офисной техники в Москве осуществляют 400 предприятий [13]. Значительный рост спроса на сервисные услуги определяется ростом покупательной способности населения и увеличением предложений торговыми компаниями, как по числу продаваемых моделей техники различных производителей, так и по числу вновь произведенных видов техники.

Увеличение объема реализации услуг с 778,8 млн. руб. в 2000 г. до 1160,6 млн. руб. в 2003 г., темпов роста в сопоставимых ценах: 2002 г. – 100,5%, 2003 г. – 102,2% свидетельствует о большом потенциале данного вида услуг [13].

На рынке продаж бытовой и офисной техники естественный процесс интеграции ресурсов проявляется в заинтересованности зарубежных ритейлеров к российским сетевым компаниям, обладающим мощной товаропроводящей сетью, в первую очередь, к «Эльдорадо», «М-видео».

Модернизация российской экономики в новых условиях может быть реализована путем развития высокотехнологичных отраслей экономики. Результаты развития экономи-ки Российской Федерации будут определяться способностью привлекать и эффективно использовать ресурсы.

Государство должно определиться с типом стратегии развития разработок и производства наукоемкой продукции.

Учитывая, что российский рынок продаж бытовой и офисной техники чрезвычайно интересен для зарубежных производителей, а государство и бизнес собственными ресурсами не может обеспечить подъем высокотехнологичного производства этой техники, по мнению автора, возможно в этом секторе экономики выбрать стратегию «заимствования». Для успешной реализации этой стратегии необходимо государству создать налоговые льготы для зарубежных компаний, стимулируя их к созданию в Российской Федерации совместных организаций по производству конкурентоспособной продукции бытовой и офисной техники, а также компонентов для их производства. Необходимо максимально снизить (возможно, до нуля) таможенные барьеры на ввоз элементной базы для сборки в Российской Федерации техники и для ее ремонта.

Можно рассчитывать на эффект синергии, который возникнет при слиянии зарубежных проектов и интеллектуального потенциала россиян.

Среди многочисленных областей сферы услуг особое место занимает ремонт высокотехнологичной бытовой и офисной техники, поскольку он напрямую связан с произведенной продукцией и должен соответствовать ей по технологическому уровню. Поэтому в данной работе употребляемый термин “производство” включает и производство товаров, и производство услуг, в данном случае ремонта.

При этом большая часть этой техники относится к высокотехнологичным товарам.

Ремонт и сервис бытовой и офисной техники является частью этапа оборота и потребления этой техники. При этом на всех этапах существования высокотехнологичных отраслей их продукция должна быть адекватна понятиям высоких технологий и соответствовать предъявляемым требованиям, в противном случае наступает угроза потери конкурентоспособности.

Концептуально построение сервисных компаний не разделяет свои услуги на высокие и какие-либо еще, поэтому практически всегда приходится иметь в виду, что сервис бытовой и офисной техники является высокотехнологичным.

Список литературы Состояние рынков высокотехнологичных товаров и услуг в России

- Высокотехнологичные предприятия в эпоху глобализации/И.В. Иванов, В.В. Баранов, Г.И. Лысак, О.В. Кирсанов. -М.; Альпина Паблишер, 2003.

- Костров С.А. Высокие технологии как приоритет экономического развития: Материалы сайта Ассоциации Менеджеров России. www.amr.ru

- Евгеньев А.Л. Развитие высокотехнологичного сектора промышленности как фактор экономического развития России: Дис.... на соиск. уч. степ. канд. эконом. наук. РГГУ. -М., 2005.

- Бузник В.М. Малое высокотехнологичное предпринимательство как элемент устойчивого развития, ХГТУ. -Хабаровск, 1998.

- Проблемы экономического прогнозирования развития науки и технологий: Сб. статей; Под ред.А.Е. Варшавского. -М.: ИЭП НТП АН СССР, 1989.

- Устойчивое развитие цивилизации и место в ней России. Проблемы формирования национальной стратегии/В.А. Коптюг, В.М. Матросов, В.К. Левашов, Ю.Г. Демянко. -Владивосток: Дальнаука, 1997. -83 с.

- Бузник В.М. Малый высокотехнологичный бизнес. -Владивосток: Дальнаука, 1996.

- Седов К.Б. Россия в международной торговле наукоемкими услугами и технологиями//NATIONAL EXPORT TODAY. № 3 (17). 2005.

- Спартак А.Н. Конкурентоспособность российских товаров и услуг на глобальном рынке//NATIONAL EXPORT TODAY. № 4 (20). 2005.

- Дмитриев М.А. Объем экспортных поставок российского вооружения стабильно растет//NATIONAL EXPORT TODAY. № 1 (22). 2006.

- Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Регулирование отношений при создании научно-технического задела//Компетентность. № 4 (33). 2006.

- Лесков Л.В. Потенциал российской науки. Проблемы и пути его эффективного использования: Материалы проекта Fin Rus 9804 Европейского союза, Инновационные центры и наукограды. -М., 2001.

- Тишина О.М. Аналитический обзор Московского рынка бытового обслуживания: В сб. научн. тр Социальная сфера: проблемы развития в современных условиях, ГОУВПО «МГУС». -М., 2006.

- Бендиков М.А., Фролов И.Э. Рынки высокотехнологичной продукции: тенденции и перспективы развития//Маркетинг в России и за рубежом. № 2. 2001.