Состояние здоровья и сочетанные заболевания у сельских подростков

Автор: Калева Н.Г., Калев О.Ф., Волосников Д.К., Миронов В.А., Ральникова H.A.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 20 (237), 2011 года.

Бесплатный доступ

Комплексное клинико-популяционное исследование 258 подростков сельской популяции в возрасте 14-17 лет показало, что у девочек бипатии были в 33,1 % случаях, у мальчиков - в 31,0 %; полипатии - в 41,6 и 19,9 % соответственно. Сочетанная патология представлена преимущественно дисплазией соединительной ткани, эндокринно-обменными нарушениями с преобладанием дислипидемин и соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы

Подростки, состояние здоровья, сочетанные заболевания, сельская популяция

Короткий адрес: https://sciup.org/147152825

IDR: 147152825 | УДК: 614.2-053.6-082

Текст научной статьи Состояние здоровья и сочетанные заболевания у сельских подростков

К числу сложных и нерешенных проблем современной клинической и профилактической медицины относятся сочетанные заболевания и полипатии, обусловленные сердечно-сосудистыми, респираторными, онкологическими, метаболическими и другими неинфекционными заболеваниями (НИЗ) [1]. По данным клинико-эпидемиологических исследований полипатии (три и более заболевания) выявляются у 60,4 % мужчин и у 75,5 % женщин сельской популяции [2]. У подростков проблема сочетанной патологии на популяционном уровне изучена недостаточно. Исследования множественной патологии в детском и подростковом возрасте приобретают особую значимость, учитывая, что фундамент хронических заболеваний взрослых закладывается в детском возрасте [3].

Официальная статистика, основанная на обращаемости населения за медицинской помощью, не позволяет составить целостное представление о наличии всех заболеваний и отклонений в состоянии здоровья. Особенно это относится к группе НИЗ, имеющих в своем развитии скрытый период. Клинико-эпидемиологические исследования, как правило, проводятся для изучения распространенности и причин возникновения отдельных заболеваний без учета сопутствующих. Поэтому проведение эпидемиологических исследований, направленных на раннее выявление сочетанных заболеваний, имеет принципиальное значение для оценки индивидуального и популяционного здоровья.

Целью данного исследования явилась комплексная оценка состояния здоровья подростков, определение распространенности, структуры и типологии сочетанных хронических неинфекционных заболеваний в сельской популяции.

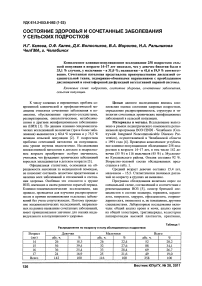

Материалы и методы. Исследование выполнено в рамках педиатрического компонента региональной программы ВОЗ CINDI - Челябинск (Соп-trywide Integrated Noncommunicable Diseases Prevention), осуществляемой в Челябинской области с 1991 года [4]. Проведено комплексное углубленное клинико-популяционное обследование 258 подростков в возрасте 14-17 лет, в том числе 142 девочки (55 %) и 116 мальчиков (45 %) с. Муслюмо-во Кунашакского района. Отклик составил 92 %. Возрастно-половой состав обследованных представлен в табл. 1.

Средний возраст девочек составил 15,4 лет, мальчиков - 15,5. Статистически значимых различий по возрасту в группах не выявлено.

Программа обследования включала опрос по специальной схеме, составленной в соответствии с рекомендациями ВОЗ [5], осмотр бригадой специалистов в составе педиатра, терапевта, кардиолога, невролога, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога, гинеколога и, по показаниям, другими специалистами. Лабораторные исследования включали: общий анализ крови и мочи, анализ крови на общий холестерин, триглицериды, холестерин липопротеидов высокой плотности, креатинин,

Таблица 1

Распределение по возрасту и полу обследованных подростков

Оценка состояния здоровья подростков проводилась в соответствии с инструкцией о комплексной оценке состояния здоровья детей и алгоритмом определения групп их здоровья, утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2003 № 621. За артериальную гипертензию (АГ) принимались средние уровни систолического и диастолического артериального давления, превышающие значения 95-го процентиля для данного пола, возраста и роста [6].

Процентильный метод оценки нормального уровня холестерина показал, что в интервале от 25 до 75 процентиля у девочек уровни общего холестерина находились в диапазоне 3,55 -5,1 ммоль/л; у мальчиков - 3,4 - 5,4 ммоль/л, т. е. уровень 75 процентиля у подростков превышал критерий нормы у взрослых (5,0 мкмоль/л). Это дало нам основание использовать критерий показателей нормальной липидограммы и сахара крови, предложенной ВНОК для взрослой популяции [7]. За ожирение принимали индекс массы тела с учетом возраста [8]. Поведенческие факторы риска, такие как курение, употребление алкоголя, недостаточная физическая активность оценивались по критериям педиатрического компонента CINDI-дети [9]. ЭКГ оценивалась с учетом возрастных особенностей [10].

Статистическая обработка материала проведена с помощью параметрических и непараметрических методов. Дизайн исследования - клиникопопуляционное, поперечное, одномоментное. Критерии включения в обследование: полный возраст от 14 до 17 лет, постоянное местожительство в данной местности. Критерии исключения: тяжелые соматические и психические заболевания, установленные в возрасте до 14 лет, в стадии субкомпенсации и декомпенсации (пороки сердца, муковисцедоз, болезни почек с ХПН, онкозаболевания и др.) у подростков с IV и V группами здоровья, инвалидность с детства. Результаты исследования представлены в абсолютных, экстенсивных и интенсивных показателях. Различия определялись по критерию ХИ-квадрат. Статистически значимыми считались различия при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение.

В сельской популяции без учета пола и возраста I группа здоровья определена у 29 (11,2 %), П группа - у 58 (22,5 %), и Ш группа - у 171 (66,3 %) подростков. В табл. 2 представлена оценка состояния здоровья мальчиков и девочек по группам здоровья в возрасте 14, 15, 16, 17 лет. Статистически значимых различий между возрастными подгруппами в популяции мальчиков и девочек не выявлено. При этом во всех возрастных группах мальчиков и девочек в целом наблюдалось значительное преобладание лиц с НИЗ (III группа здоровья). В популяции девочек доля лиц с III группой здоровья на 17 % была больше, чем в группе мальчиков (р < 0,05). Доля здоровых мальчиков в возрасте 14-17 лет (I группа здоровья) была в 3,2 раза больше, чем здоровых девочек (р < 0,05). Различия между мальчиками и девочками по доле лиц со II группой здоровья оказались статистически не значимыми (табл. 2).

По уровню распространенности НИЗ и морфофункциональных отклонений в популяции первые пять ранговых позиций у девочек и мальчиков занимают болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, эндокринной системы, расстройств питания и обмена веществ, нервной системы, глаз и его придаточного аппарата (табл. 3).

Всего у девочек выявлено 331 заболевание и морфофункциональное отклонение, у мальчиков -

Таблица 2

Распределение подростков по группам здоровья

|

Возраст (лет) |

Группы здоровья |

Всего |

||||||

|

I группа |

Игр |

уппа |

III группа |

|||||

|

абс. ч. |

% |

абс. ч. |

% |

абс. ч. |

% |

абс. ч. |

% |

|

|

Мальчики |

||||||||

|

14 |

4 |

15,4 |

7 |

26,9 |

15 |

57,7 |

26 |

100 |

|

15 |

7 |

21,8 |

7 |

21,8 |

18 |

56,2 |

32 |

100 |

|

16 |

5 |

15,2 |

11 |

33,3 |

17 |

51,5 |

33 |

100 |

|

17 |

5 |

20,0 |

4 |

16,0 |

16 |

64,0 |

25 |

100 |

|

Всего |

21 |

18,1 |

29 |

25,0 |

66 |

56,9 |

116 |

100 |

|

Девочки |

||||||||

|

14 |

2 |

7,4 |

7 |

25,9 |

18 |

66,7 |

27 |

100 |

|

15 |

2 |

3,7 |

7 |

13,0 |

45 |

83,3 |

54 |

100 |

|

16 |

2 |

5,6 |

12 |

33,3 |

22 |

61,1 |

36 |

100 |

|

17 |

2 |

8,0 |

3 |

12,0 |

20 |

80,0 |

25 |

100 |

|

Всего |

8 |

5,6 |

29 |

20,4 |

105 |

73,9 |

142 |

100 |

Проблемы здравоохранения

188. Следует отметить, что 60 % этих заболеваний и отклонений от нормы выявлены впервые.

В табл. 4 представлено распределение обследованных по количеству у них диагностированных заболеваний и отклонений от нормы независимо от того, к какой группе здоровья они относятся. По наличию и количеству заболеваний и морфофункциональных отклонений от нормы выделено четыре группы лиц: нет заболеваний; лица с одним заболеванием - монопатия, с двумя - бипатия; с тремя и более - полипатия.

Как видно из табл. 4, в популяции подростков выявлена большая частота би- и полипатий. В популяции девочек доля лиц с полипатиями статистически значимо больше, чем в популяции мальчиков (%2 = 23,5, р < 0,0001). В популяции девочек наблюдается постепенный рост доли лиц с моно-, би- и полипатиями, в то время как у мальчиков данная тенденция отсутствует. В популяции мальчиков доли здоровых и лиц страдающих полипатиями, одинаковые (18,1 и 19,9 % соответственно). Анализ здоровья подростков по формам сочетанной патологии с выделением моно- би- и полипатий существенно дополняет характеристику как индивидуального, так и популяционного здоровья.

Следующим этапом анализа явилось определение типологии сочетанных заболеваний и морфофункциональных отклонений с учетом классов заболеваний, относящихся ко II и III группам здоровья при моно-, би-, и полипатиях (табл. 5).

При всех трех формах сочетаемости болезней может наблюдаться патология, относящаяся ко II и III группам здоровья. Типологическая особенность заключается в том, что при монопатиях у обследованного могут быть болезни характерные для II или III группы здоровья. При бипатиях может наблюдаться сочетанная патология. Полипатии (ПП) характеризуются большим числом типологической сочетанной патологии: ПП = П + П + П, или = П + П + + III, или II + III + III, или III + III + III. При интегральной оценке наличие символа III является основанием для отнесения к III группе здоровья при моно-, би- и полипатиях. При этом пациенты данной группы будут отличаться по степени тяжести, в зависимости от количества заболеваний, относящихся к II и III группам здоровья.

Доля лиц с НИЗ, относящихся к III группе здоровья, была больше у всех обследованных с моно-, би- и полипатиями, за исключением девочек с монопатиями (табл. 5).

Таблица 3

Распространенность хронических заболеваний в сельской популяции девочек и мальчиков

|

Болезни и синдромы |

Класс МКБ-10 |

Девочки п = 142 |

Мальчики п= 116 |

Всего п = 258 |

|||

|

абс. ч. |

1:100 |

абс. ч. |

1:100 |

абс. ч. |

1:100 |

||

|

Системы крови и кроветворных органов |

III |

14 |

9,9 |

8 |

6,9 |

22 |

8,5 |

|

Эндокринной системы, расстройств питания и обмена веществ |

IV |

64 |

45,1 |

44 |

37,9 |

108 |

41,9 |

|

Нервной системы |

VI |

39 |

27,5 |

15 |

12,9 |

54 |

20,9 |

|

Глаза и его придаточного аппарата |

VII |

27 |

19,0 |

7 |

6,0 |

34 |

13,2. |

|

Уха и сосцевидного отростка |

VIII |

10 |

7,0 |

3 |

2,6 |

13 |

5,0 |

|

Системы кровообращения |

IX |

70 |

49,3 |

46 |

40,0 |

116 |

45,0 |

|

Органов дыхания |

X |

15 |

10,6 |

9 |

7,8 |

24 |

9,3 |

|

Органов пищеварения |

XI |

74 |

52,1 |

48 |

41,4 |

122 |

47,3 |

|

Костно-мышечной системы и соединительной ткани |

XIII |

4 |

2,8 |

4 |

3,4 |

8 |

3,1 |

|

Мочеполовой системы |

XIV |

3 |

2,1 |

1 |

0,9 |

4 |

1,6 |

|

Прочее |

XV-XXI |

11 |

7,7 |

3 |

2,6 |

13 |

5,0 |

Таблица 4 Распределение мальчиков и девочек в популяции по количеству заболеваний и морфофункциональных отклонений от нормы

|

Группы по количеству заболеваний |

Девочки |

Мальчики |

Всего |

|||

|

абс. ч. |

% |

абс. ч. |

% |

абс. ч. |

% |

|

|

Нет заболеваний |

8 |

5,6 |

21 |

18,1* |

29 |

11,2 |

|

Монопатии (1 заболевание) |

29 |

20,4 |

36 |

31,0 |

65 |

25,2 |

|

Бипатии (2 заболевания) |

47 |

33,1 |

36 |

31,0 |

83 |

32,2 |

|

Полипатии (Зи более) |

58 |

40,9 |

23 |

19,9* |

81 |

31,4 |

|

Всего наблюдений |

142 |

100 |

116 |

100 |

258 |

100 |

Примечание. * р < 0,05 - различия между группами девочек и мальчиков.

Таблица 5

Распределение подростков по группам здоровья с учетом форм сочетанной патологии

|

Группы наблюдения |

Показатель |

Группы здоровья |

Всего наблюдений |

||||||

|

здоровые |

монопатия |

бипатия |

полипатии |

||||||

|

I |

II |

III |

II |

III |

II |

III |

|||

|

Девочки |

абс. ч. |

8 |

17 |

12 |

9 |

38 |

3 |

55 |

142 |

|

% |

5,6 |

12,0 |

8,4 |

6,3 |

26,8 |

2,1 |

38,7 |

100 |

|

|

Мальчики |

абс. ч. |

21 |

15 |

21 |

11 |

25 |

3 |

20 |

116 |

|

% |

18,1 |

12,9 |

18,1 |

9,5 |

21,6 |

2,6 |

17,2 |

100 |

|

|

Всего |

абс. ч. |

29 |

32 |

33 |

20 |

63 |

6 |

75 |

258 |

|

% |

11,2 |

12,4 |

16,8 |

7,8 |

24,4 |

2,3 |

29,1 |

100 |

|

У девочек среди 74 случаев болезней органов пищеварения и отклонений от нормы 35 относились к критериям III группы здоровья (хронический гастрит, гастродуоденит, холецистит, колит, панкреатит и др.), а 39 - к критериям II группы (дискинезии желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, перегиб и деформация желчного пузыря и др.). Данные расстройства органов пищеварения могут быть отнесены к соматическим проявлениям недифференцированной с неклассифицированным фенотипом дисплазии соединительной ткани (ДСТ) [И]. В группе мальчиков из 48 болезней органов пищеварения на долю с критериями III группы выявлено 18 заболеваний. Группа мальчиков отличается от группы девочек тем, что у них были диагностированы 3 случая гепатита. Морфофункциональные нарушения, свойственные недифференцированной ДСТ, выявлены у 30 юношей.

В группе девочек среди 70 заболеваний и отклонений органов системы кровообращения 7 относятся к III группе здоровья (пролапс митрального клапана (ПМК) с регургитацией 1-2-й степени в 4 случаях; 3 случая АГ). В остальных 67 случаях были признаки недифференцированной ДСТ, представленные малыми аномалиями сердца, включая ПМК без регургитации, изменения хорд, легкие нарушения ритма и проводимости сердца, а также неспецифические изменения ЭКГ [12]. Из 46 случаев болезней системы кровообращения у мальчиков в 19 случаях была III группа здоровья, из них у 6 была АГ, у 9 - ПМК с регургитацией 1-й и 2-й степени, у 3 - кардиомиопатия с нарушениями ритма и проводимости и у 1 - миокардит. В остальных 31 случаях, отнесенных к II группе здоровья, были малые аномалии сердца, свойственные недифференцированной ДСТ.

Наибольшие трудности возникли при трактовке результатов на выявление заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и обмена веществ. Это связано с отсутствием общепринятых критериев для оценки показателей липидного обмена в детском и подростковом возрасте.

Среди девочек выявлено 68 заболеваний эндокринной системы и обмена веществ. Преобладали нарушения обмена веществ, в основном пред ставленные гиперолестеринемией - 41 случай, которые с учетом степени выраженности и наличия других липидных и нелипидных факторов риска, а также сочетаемости с другими НИЗ, отнесены к группе здоровья III. В группе мальчиков гиперхолестеринемия была в 10 случаях. В обследуемой нами популяции девочек медиана уровня холестерина составила 4,46 мкмоль/л, в популяции мальчиков - 4,02 мкмоль/л (р < 0,05). Причинами неудовлетворительного состояния липидного обмена являются нерациональное питание в 90 % случаев, низкая физическая активность у 39 % девочек и 18,5 % мальчиков, и, возможно, другие факторы (наследственность, социально-экономический статус и др.). К II группе здоровья по эндокринно-обменной патологии у девочек отнесены 6 случаев нарушенной толерантности к глюкозе, 6 случаев увеличения щитовидной железы 1-2-й степени с эутиреозом. Среди мальчиков ко II группе здоровья отнесены 1 случай сахарного диабета 1 типа, аутоиммунный тиреоидит (1 случай), к III группе здоровья - 2 случая замедления полового развития и 1 случай дефицита массы тела.

Среди заболеваний нервной системы в группе девочек (39 случаев) преобладала соматоформ-ная дисфункция вегетативной нервной системы (ДВНС) - 36 случаев (25,4 %), из которых 15 случаев отнесены к III группе, остальные 21 - ко II группе здоровья. Поясничный остеохондроз был у 3 девочек с III группой здоровья. В группе мальчиков выявлено 16 случаев нервных болезней и расстройств, включая 12 случаев ДВНС (II группа здоровья), 2 - поясничного остеохондроза (III группа здоровья), в 1 случае остаточные явления детского церебрального паралича (III группа здоровья), в 1 случае - мигрень (III группа здоровья). Разграничение и количественная оценка нарушений функций вегетативной нервной системы представляет определенные трудности.

В группе девочек выявлено 27 болезней и нарушений органов зрения, в группе мальчиков - 7. Преобладали миопия, гиперметропия, астигматизм, свойственные ДСТ.

Из заболеваний других систем следует отметить анемию, выявленную у 10 девочек (7,0 %), и

Проблемы здравоохранения

хронические гинекологические заболевания - у 8 (5,6 %): эрозия шейки матки, цервицит, аднексит, олигоменорея, гипоплазия матки и др. У 1 девочки выявлена беременность с угрозой прерывания.

Среди заболеваний органов дыхания у девочек выявлены в 15 случаях обструктивные нарушения ФВД при отсутствии жалоб и клинических проявлений заболеваний бронхов и легких. В группе мальчиков в 2 случаях была бронхиальная астма, в 2 - хронический необструктивный бронхит и в 5 случаях - нарушение ФВД.

Заключение. Популяция сельских девочек и мальчиков в возрасте 14-17 лет характеризуется высокой распространенностью хронических НИЗ: органов пищеварения, системы кровообращения, эндокринной системы, обмена веществ, нервной системы, глаз и его придаточного аппарата. Высокая распространенность НИЗ сопряжена с преобладанием лиц с III группой здоровья в популяции мальчиков (56,9 %) и девочек (73,9 %). Бипатии выявляются у девочек в 33,1 %, у мальчиков -в 31,0 %, полипатии - в 40,9 и 19,9 % соответственно.

Интегральная типологическая оценка сочетанной патологии (моно-, би-, полипатия) с указанием группы здоровья (I, II, III) значительно углубляет характеристику состояния здоровья подростков.

Патоморфологической и патофизиологической основой множества хронических НИЗ у подростков являются три ведущих типовых патологических процесса, представленные дисплазией соединительной ткани, эндокринно-обменными нарушениями с преобладанием дислипидемий и соматоформной вегетативной дисфункцией нервной системы.

Список литературы Состояние здоровья и сочетанные заболевания у сельских подростков

- Крылов, A.A. К проблеме сочетаемости заболеваний/A.A. Крылов//Клин, медицина. -2000. -№ 1. -С. 56-58.

- Шамурова, Ю.Ю. Популяционные, клинические и клинико-патологоанатомические аспекты полипатии: автореф. дис.... д-ра мед. наук/Ю.Ю. Шамурова. -Челябинск, 2008. -43 с.

- Профилактика в детском и юношеском возрасте сердечно-сосудистых заболеваний, проявляющихся у взрослых: время действовать. Доклад комитета экспертов ВОЗ. Серия технических докладов. 792. ВОЗ. Женева, 1992. -112 с.

- Опыт и уроки программы СИНДИ-Челябинск/О.Ф. Калев, Л.М. Яшина, Н.Г. Калева, Ю.Ю. Шамурова//Профилактика неинфекционных заболеваний и укрепление здоровья. Роль программы CINDI: тез. докл. науч.-практ. конф. -Якутск, 2005. -С. 32-37.

- Общенациональная интегрированная программа профилактики неинфекционных заболеваний (CINDI). Протокол и практическое руководство, пересмотр 1994 года. ВОЗ. Европейское региональное бюро. -Копенгаген, 1996. -100 с

- Кобалава, Ж.Д. Артериальная гипертония: Ключи к диагностике и лечению/Ж.Д. Кобалава, Ю.В. Котовская. -М., 2007. -432 с.

- Кухарчук В.В., Сусеков А.В., Зубарева М.Ю., Горнкяова Н.Б., Аронов Д.М. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации (IV пересмотр) // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2009. Т. 8. № 6 S3.

- Ожирение у подростков/Ю.И. Строев, Л.П. Чурилов, А.Ю. Бельгов, Л.А. Чернова. -СПб.: Элби-СПб, 2003.-216 с.

- Укрепление здоровья и профилактика неинфекционных заболеваний в России и Канаде. Опыт и рекомендации/под ред. И.С. Глазунова u S. Stachenko. -Public Health Agencu of Canada. Номер в каталоге: НР5-16/2006 Ru. Июль 2006. -150 с.

- Осколкова, М.К. Электрокардиография у детей/М.К. Осколкова, О.О. Куприянова. -М.: Медпресс, 2001. -352 с.

- Кадурина, Т.И. Дисплазия соединительной ткани. Руководство для врачей/Т.И. Кадурина, В.Н. Горбунова. -СПб.: Элби-СПб, 2009. -704 с.

- Земцовский, Э.В. Соединительно-тканные дисплазии сердца/Э.В. Земцовский. -Изд. 2-е, испр. и доп. -СПб.: Политекс, 2000. -115 с.