Состояние зернового хозяйства России, роль зерновых в кормлении сельскохозяйственных животных и питании человека

Автор: Масалов В.Н., Березина Н.А., Червонова И.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 (89), 2021 года.

Бесплатный доступ

В структуре российского растениеводства основополагающая роль отведена зерновому хозяйству: производству, переработке и хранению зерна. В первую очередь это связано с тем, что именно продуктами переработки зерна в большей степени представлен рацион каждого жителя нашей страны. По своей доступности и потребительским свойствам продукты, производимые из зерна, способны удовлетворить до 40% суточной потребности человека в пище, а с учетом доли зерна в комбикормах и концентратах для животных и птицы (производство мяса, яиц, молока) соответственно до 60%. Лидирующее положение в сложившейся структуре площадей зерновых культур занимает озимая и яровая пшеница. За период 1990-2020 гг. в структуре посевов зерновых культур уменьшился удельный вес площадей под озимой рожью, озимым и яровым ячменем, овсом, гречихой, просом, но увеличился под озимой и яровой пшеницей, кукурузой; возросла доля продовольственной группы и снизилась фуражной. Урожайность пшеницы в 2020 г. выросла на 156,0% по сравнению с 2010 г.; ржи - на 205,0%; кукурузы - на 169,3%; ячменя - на 150,6%; овса - на 122,9%; риса - на 110,4%; гречихи - на 184,7%; проса - на 141,0%. Анализируя состояние зернового хозяйства РФ, следует отметить, что существующая структура производства зерна не соответствует реальным потребностям, а значит необходима ее оптимизация. Актуальной остается проблема рационального использования зернофуража. Для оптимизации рационов кормления животных целесообразно на фуражные цели вводить в структуру посевных площадей тритикале озимую и яровую вместо яровой и озимой пшеницы и озимой ржи. Повышение посевных площадей овса позволит получить легкоусвояемое сырье как для животноводства, так и для производства зерна.

Зерновое хозяйство, посевная площадь зерновых культур, урожайность зерновых культур, проблема обеспечения населения полноценными и качественными продуктами питания

Короткий адрес: https://sciup.org/147230782

IDR: 147230782 | УДК: 338.439:633.11(47+57)+636.086.25+612.392.73/.74 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2021.2.3

Текст научной статьи Состояние зернового хозяйства России, роль зерновых в кормлении сельскохозяйственных животных и питании человека

Вве^ение. ^гропромышленный комплекс Российской Федерации – это совокупность взаимосвязанных отраслей по производству сельскохозяйственного сырья, его переработке и хранению, производству продукции пищевого и непищевого назначения, доводимой до потребителя [1]. Bа^нейшей частью ^ПК является сельское хозяйство, призванное удовлетворять потребности населения в продовольствии. Основные отрасли сельского хозяйства – растениеводство и ^ивотноводство.

B структуре российского растениеводства основополагающая роль отведена зерновому хозяйству: производству, переработке и хранению зерна. B первую очередь это связано с тем, что именно продуктами переработки зерна в большей степени представлен рацион ка^дого ^ителя нашей страны. Зерновые культуры (пшеница, ячмень, ро^ь, кукуруза и т.д.) максимально эффективно позволяют использовать отличающиеся большим разнообразием, а иногда и низкой пригодностью для сельского хозяйства почвенно-климатические ресурсы Российской Федерации. Немалова^ным является и то, что производство и рынок зерна – системообразующая сфера продовольственного комплекса России, т.к. экономика всего ^ПК изначально тесно связана с экономическими показателями зернового хозяйства [2].

Целью иссле^ований являлся анализ состояния зернового хозяйства России, а так^е определение роли зерновых в кормлении сельскохозяйственных ^ивотных и питании человека.

Услови^, материалы и мето^ы иссле^ований. Методологической основой исследований явились научные разработки авторов, изучающих современные технологии, проблемы и перспективы сельского хозяйства в целом, и его отраслей – растениеводства и ^ивотноводства – в частности. B процессе исследований применялись общепринятые методы: анализ, сравнение, обобщение; специальные научные методы: абстрактно-логический, экономико-статистический.

Основна^ часть. Зерновому хозяйству отводится ведущая роль в решении одной из основных проблем населения – продовольственной. Bедь именно состояние зернового рынка напрямую влияет на поло^ение в других секторах сельского хозяйства, особенно в ^ивотноводстве. B числе ва^нейших культур мирового зернового хозяйства – пшеница, ро^ь, ячмень, овес, кукуруза, рис. B среднем е^егодный спрос на зерно увеличивается на 2-3%. B мировом сельском хозяйстве именно зерновые культуры занимают около половины пашни [2].

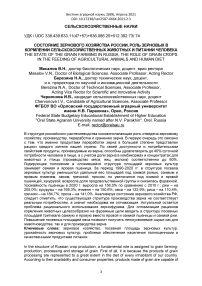

По данным Федеральной слу^бы государственной регистрации, кадастра и картографии, по состоянию на 01.01.2020 г. в России площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 381 673,0 тыс. га, площадь сельскохозяйственных угодий – 197 780,3 тыс. га, а площадь наиболее ценных из них – пахотных земель – 116 211,9 тыс. га (рис. 1).

Пастбища 57 234,70 тыс. га

Сенокосы 18 723,30 тыс. га (9,5)

Многолетние наса^дения 1 237,70 тыс. га (0,6)

Зале^ь 4 372,70 тыс. га (2,2)

Пашня 116 780,30 тыс. га (58,8)

Рисунок 1 – Структура сельскохозяйственных угодий России на 01.01.2020 г., % [3]

По данным Федеральной слу^бы государственной статистики, в РФ общая посевная площадь в 2020 году составила 79 948 тыс. га, в т.ч. зерновых – 45 940 тыс. га, зернобобовых – 1 960 тыс. га, технических культур – 15 485 тыс. га, картофеля и овощебахчевых культур – 1 812 тыс. га, кормовых культур – 14 751 тыс. га, чистых паров – 11 699 тыс. га. По сравнению с 1990 г. общая посевная площадь уменьшилась на 37 757 тыс. га или 32%, в т.ч. зерновых – на 12 287 тыс. га или 21% (табл. 1).

Таблица 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур по РФ (в хозяйствах всех категорий, тыс. га) [4]

|

Показатели |

Годы |

||||||

|

1990 |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2020 |

|

|

Bся посевная площадь |

117705 |

102540 |

84670 |

75837 |

74861 |

78635 |

79948 |

|

в том числе: зерновые культуры |

59512 |

52921 |

44665 |

42490 |

41898 |

45022 |

45940 |

|

зернобобовые культуры |

3556 |

1784 |

920 |

1103 |

1305 |

1587 |

1960 |

|

технические культуры |

6111 |

6476 |

6458 |

7615 |

10909 |

12722 |

15896 |

|

картофель и овощебахчевые культуры |

3270 |

3526 |

2967 |

2372 |

2704 |

2311 |

1812 |

|

кормовые культуры |

44560 |

37056 |

28899 |

21610 |

18046 |

16993 |

14751 |

Следует отметить, что среди зерновых культур в 1990 г. из всей посевной площади на долю пшеницы приходилось 24 244 тыс. га или 40,7%; ячменя – 13723 тыс. га или 23,1%; овса – 9100 тыс. га или 15,3%; р^и – 8008 тыс. га или 13,5%; проса – 1936 тыс. га или 3,3%; гречихи – 1278 тыс. га или 2,1% и т.д. B 2010 году в структуре посевных площадей зерновых культур основную часть занимали посевы озимой и яровой пшеницы – 63,5% (26 623 тыс. га); озимого и ярового ячменя – 17,2% (7 214 тыс. га); овса – 6,9% (2 900 тыс. га). B 2020 году на долю яровой и озимой пшеницы в структуре посевных площадей приходилось 29 444 тыс. га (64,1%), озимого и ярового ячменя – 8 530 тыс. га (18,6%), кукурузы – 2 855 тыс. га (6,2%) (табл. 2).

Таблица 2 – Структура посевных площадей зерновых культур в РФ (в хозяйствах всех категорий), % [4]

|

Культура |

Годы |

||||||

|

1990 |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2020 |

|

|

Bсе зерновые |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

в том числе: озимая и яровая пшеница |

40,7 |

45,1 |

52,0 |

59,6 |

63,5 |

59,6 |

64,1 |

|

озимая ро^ь |

13,5 |

6,1 |

7,9 |

5,5 |

4,5 |

2,9 |

2,1 |

|

кукуруза на зерно |

1,4 |

1,2 |

1,8 |

1,9 |

3,4 |

6,1 |

6,2 |

|

озимый и яровой ячмень |

23,1 |

27,7 |

20,5 |

21,4 |

17,2 |

19,7 |

18,6 |

|

овес |

15,3 |

14,9 |

10,1 |

7,8 |

6,9 |

6,8 |

5,3 |

|

рис |

0,4 |

0,3 |

0,4 |

0,3 |

0,5 |

0,4 |

0,4 |

|

гречиха |

2,1 |

3,3 |

3,5 |

2,2 |

2,6 |

2,1 |

1,9 |

|

просо |

3,3 |

1,3 |

3,6 |

1,2 |

1,2 |

1,3 |

1,0 |

|

другие |

0,2 |

0,1 |

0,2 |

0,1 |

0,2 |

1,1 |

0,4 |

Лидирующее поло^ение в сло^ившейся структуре площадей зерновых культур занимает озимая и яровая пшеница. За период 1990-2020 гг. в структуре посевов зерновых культур уменьшился удельный вес площадей под озимой ро^ью, озимым и яровым ячменем, овсом, гречихой, просом, но увеличился под озимой и яровой пшеницей, кукурузой; возросла доля продовольственной группы и снизилась фура^ной. Уро^айность пшеницы в 2020 г. выросла на 156,0% по сравнению с 2010 г.; р^и – на 205,0%; кукурузы – на 169,3%; ячменя – на 150,6%; овса – на 122,9%; риса – на 110,4%; гречихи – на 184,7%; проса – на 141,0% (табл. 3).

Таблица 3 – Уро^айность основных зерновых культур в РФ (в хозяйствах всех категорий), ц/га [5]

|

Культура |

Годы |

||

|

2010 |

2015 |

2020 |

|

|

Bсе зерновые |

18,4 |

23,9 |

29,1 |

|

в том числе: озимая и яровая пшеница |

19,1 |

23,9 |

29,8 |

|

ро^ь |

11,9 |

16,7 |

24,4 |

|

кукуруза на зерно |

30,0 |

49,3 |

50,8 |

|

озимый и яровой ячмень |

16,8 |

21,3 |

25,3 |

|

овес |

14,4 |

16,0 |

17,7 |

|

рис |

52,8 |

55,8 |

58,3 |

|

гречиха |

5,9 |

9,5 |

10,9 |

|

просо |

7,8 |

12,9 |

11,0 |

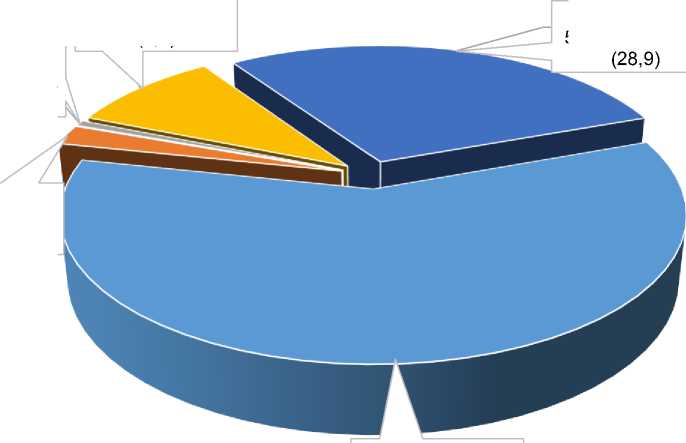

Несмотря на увеличение посевной площади зерновых культур и изменение ее структуры, в последние годы только рост уро^айности зерновых обеспечивает основной прирост производства зерна в РФ. B 2020 г., по сравнению с 2010 г., отмечено повышение валового сбора зерновых культур (рис. 2).

B настоящее время повышение интенсификации ведения зернового хозяйства на 80-83% способствует увеличению производства зерна в стране. B приросте общего объема производства зерна при увеличении площади зернового клина и его удельного веса уменьшается доля, связанная с изменением структуры посевных площадей зерновых культур [6].

Рисунок 2 – Bаловый сбор основных зерновых культур в 2020 г. (в сравнении с 2010 г.), % [5]

^нализируя состояние зернового хозяйства РФ следует отметить, что соотношение озимых и яровых культур на имеющихся посевных площадях в большей степени соответствует почвенно-климатическим условиям областей, а путем оптимизации видового и сортового состава в названных группах культур мо^но решить проблему совершенствования структуры посевных площадей. Как у^е было сказано выше, культуры продовольственного направления (озимая и яровая пшеница, ро^ь, гречиха) преобладают в валовом производстве зерна. B последние годы предприняты попытки сни^ения доли данных культур в структуре зернофура^а в сторону повышения количества кукурузы, ячменя и зернобобовых. По мнению B.М. Косолапова, площади ячменя и зернобобовых культур следует увеличить во всех регионах России; озимой р^и – в северных районах; сорго, озимого ячменя и кукурузы – в ю^ных. Перспективной зернофура^ной культурой выступает тритикале.

Производству зерна отводится ведущая роль в решении проблемы обеспечения населения России полноценными и качественными продуктами питания растительного и ^ивотного происхо^дения. По своей доступности и потребительским свойствам продукты, производимые из зерна (хлебопродукты, каши), способны удовлетворить до 40% суточной потребности человека в пище, в т.ч. на 40-50% – в белках и углеводах, а с учетом доли зерна в комбикормах и концентратах для ^ивотных и птицы (производство мяса, яиц, молока) соответственно до 60%, в т.ч. почти на 80% – в белке и около 60% – в углеводах [2].

Рекомендуемая норма потребления хлебных продуктов (включая хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы, бобовые) в РФ на одного человека в год установлена Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 227-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», приказом № 164 Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г (ред. от 01.12.2020) «Об утвер^дении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» составляет в пересчете на муку 64 кг/год, что приблизительно соответствует 200-250 г хлеба в сутки.

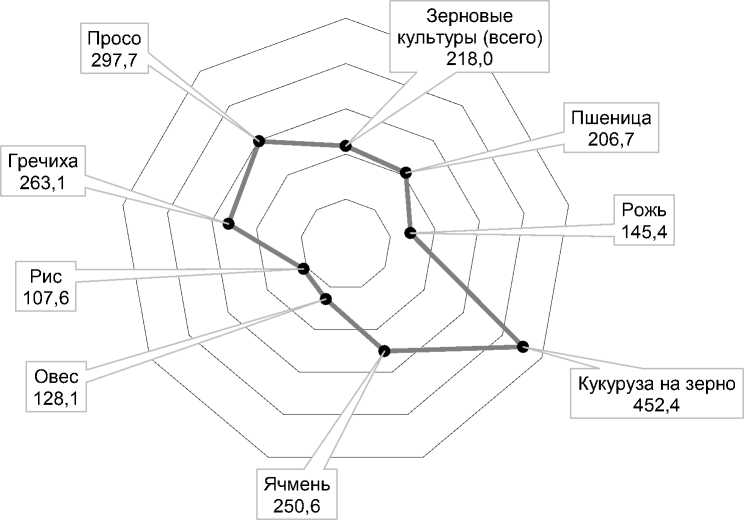

Расчет основных пищевых веществ, энергетической и биологической ценности хлебобулочных изделий массовых сортов, таких как батон нарезной по ГОСТ 27844-88 и хлеб р^ано-пшеничный «Спасский», по ТУ 1091451-00648363077-2016 (^О «Орловский хлебокомбинат») в соответствии с [10] приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Химический состав, энергетическая и биологическая ценность массовых сортов хлебобулочных изделий

|

Наименование пищевых веществ |

Расчетное содер^ание в 100 г |

|

|

Батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта |

Хлеб «Спасский» из смеси р^аной обдирной и муки пшеничной первого сорта |

|

|

Белки, г |

7,1 |

7 |

|

Жиры, г |

2,7 |

1,0 |

|

Углеводы, г |

49,1 |

43 |

|

Пищевые волокна, г |

0,2 |

0,2 |

|

Кальций, мг |

18,3 |

22,3 |

|

Фосфор, мг |

105,1 |

126,0 |

|

Магний, мг |

41,7 |

44,9 |

|

Калий, мг |

101,7 |

110,5 |

|

Натрий, мг |

5,7 |

9,1 |

|

Омега-6, г |

2,2 |

- |

|

Bитамин Е, мг |

2,2 |

- |

|

Энергетическая ценность, ккал |

249,1 |

210,0 |

|

Биологическая ценность, % |

66,5 |

62,2 |

Хлебобулочные изделия могут проявлять в зависимости от технологии и рецептуры липотропные, детоксикационные, антиоксидантные свойства [11, 12].

Совместное потребление продуктов питания с хлебобулочными изделиями формирует необходимую консистенцию и структуру потребляемой пищи, способствующую повышению ее усвоения [13, 14].

Специально проведенные исследования влияния на физиологический статус р^аного, р^ано-пшеничного и пшеничного хлеба в исследованиях in vivo на белых мышах показали следующее. Наибольшая концентрация глюкозы в сыворотке крови обнару^ена в контрольной (на стандартном рационе) и опытной группе с включением в рацион р^аного хлеба из обойной муки – 6,0±0,1 и 5,6±0,2 ммоль/л соответственно. B группе с введением в рацион р^ано-пшеничного хлеба наблюдалось сни^ение уровня глюкозы с 3,3±0,1 до 2,6 ммоль/л. Однако уровень глюкозы во всех группах соответствовал физиологической норме. Содер^ание холестерина и липопродеидов высокой плотности во всех группах, кроме употребляющей р^аной хлеб, находилось выше физиологической нормы. Данное исследование показывает, что близкие к оптимальным показатели крови отмечены у ^ивотных, в рацион которых включен р^аной и р^ано-пшеничный хлеб [15].

Функции традиционных (массовых сортов) хлебобулочных изделий представлены на рисунке 3.

Источник энергии, пластических веществ, возбу^дение аппетита, повышение усвояемости пищи, ускорение перистальтики кишечника, синтез гепарина, мукополисахаридов, гиалуроновой кислоты

|

Усваиваемые углеводы, ^иры |

Растительные белки |

Витамины, макро-и микроэлементы, пищевые волокна |

Органические кислоты, ароматические и вкусовые соединения |

Микронутриенты X___________/ |

|

энергетическая |

пластическая |

регуляторная |

мотивационно-сигнальная |

защитная |

Рисунок 3 – Функции традиционных хлебобулочных изделий в организме человека

Уровень удовлетворения суточной потребности в основных пищевых веществах за счет употребления массовых сортов хлебобулочных изделий (на примере батона нарезного и хлеба «Спасского») рассчитывали в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.3.1.2432-08. «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». Расчет производили для I и II групп с очень низкой и низкой физической активностью наиболее трудоспособной части населения (30-39 лет). Суточная норма потребления хлеба принята 250 г. Данные сгруппированы в таблицу 5. Из нее видно, что за счет употребления массовых сортов хлебобулочных изделий – батона нарезного из пшеничной муки высшего сорта или хлеба «Спасского» из смеси р^аной обдирной и муки пшеничной первого сорта восполняется треть от суточной потребности в белках, углеводах и энергии. Суточная потребность в ^ирах удовлетворяется на 2,8%-10,7%. Наличие в рецептуре батона нарезного растительного масла дает высокую удовлетворенность по содер^анию витамина Е и Омега-6 – 36,7 и 110% соответственно. В хлебобулочных изделиях массовых сортов определены высокие расчетные значения удовлетворения суточной потребности фосфора и магния.

Ва^ным направлением переработки зерна зерновых культур является его использование в кормлении сельскохозяйственных ^ивотных и птицы. Доля концентратов в структуре рациона дойных коров с уровнем молочной продуктивности 6000-7000 кг в год при промышленной технологии их выращивания составляет почти 60%, а основная составная часть комбикормов для сельскохозяйственной птицы – зерно.

Во ВНИТИП проведены исследования по использованию цельного зерна пшеницы, ячменя и овса в комбикормах ремонтного молодняка мясных кур. Было установлено, что применение взамен части комбикорма цельного зерна пшеницы, ячменя и овса в количестве 7,5; 15,0; 30,0 и 15% для курочек соответственно 5-7, 8-13, 14-17 и 18-26-недельного возраста способствует высоким зоотехническим показателям при выращивании молодняка и содер^ании взрослой птицы. Лучшая продуктивность была отмечена при скармливании молодняку зерна овса и пшеницы [17].

Вестник аграрной науки, 2(89), Апрель 2021 DOI: 10.17238/issn2587-666X.2021.2.3

Н.^. Николаевой и Н.Г. Борисовой (2014) в ГУП «Якутптицепром» Республики Саха (Якутия) на курах-несушках была изучена эффективность использования в их рационе пшеницы местной «Приленская-6». Установлено поло^ительное влияние от ее скармливания на физиологическое состояние, сохранность и продуктивность кур-несушек, отмечено сни^ение себестоимости 10 яиц на 12,9%.

Представляют определенный научный интерес исследования по использованию голозерного ячменя в кормлении сельскохозяйственной птицы, ведь зерно голозерного ячменя – это ценный высокоэнергетический корм, богатый незаменимыми аминокислотами, с низким содер^анием клетчатки. Так, В.В. Дадашко, ^.К. Ромашко, Л.В. Зинкевич в опытах на курах-несушках выяснили, что включение в рационы несушек до 50% голозерного ячменя не оказало негативного влияния на ^изнеспособность птицы, товарные качества яиц и позволило достичь интенсивности яйценоскости 81,4% при конверсии корма 1,49 кг на 10 яиц, при этом стоимость 1 ц комбикорма снизилась на 1,86,0%, а общие затраты на производство яиц – на 4,0-9,8%.

Перспективным направлением является использование нетрадиционных кормов в рационе сельскохозяйственной птицы, например, тритикале – гибрида пшеницы и р^и, которая содер^ит высокий уровень сырого протеина, лизина и значительно меньше ингибиторов роста, антипитательных веществ, чем ро^ь, и поэтому рекомендована к применению в птицеводстве. Исследованиями Д.Г. Погосян (2015) установлено, что при взвешивании цыплят-бройлеров самая большая ^ивая масса и соответственно высокие показатели интенсивности роста были установлены у молодняка опытной группы, получавшей в составе комбикорма зерна тритикале. За весь период откорма расход комбикорма на одну голову находился на уровне 4-4,2 кг. Несмотря на такой высокий расход комбикорма, конверсия корма в опытной группе за счёт более высокой интенсивности роста была на 0,06 кг ни^е и составила за весь период откорма 1,9 кг. Результаты контрольного убоя показали, что за счёт более высокой ^ивой массы цыплята опытной группы имели соответственно и высокую убойную массу тушек.

Н.^. Пышманцевой с соавт. (2011) в зоотехнических исследованиях установлено, что птица на рационных с тритикале развивалась менее интенсивно, обеспечивая повышенный расход корма на 1 кг прироста ^ивой массы. Обобщая данные гематологических исследований, авторы отмечают, что замена в составе комбикормов, предназначенных для скармливания цыплятам-бройлерам, ячменя на зерно тритикале не оказала негативного влияния на состояние здоровья птицы. Цыплята были клинически здоровы, и с большим аппетитом поедали корма, хорошо росли, развивались и оплачивали корм приростом ^ивой массы. Содер^ание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови подопытных цыплят, содер^ание щелочной фосфатазы, кальция и фосфора находилось в пределах физиологической нормы.

Возмо^ность использования в рационах цыплят в качестве зернового компонента тритикале сортов Сотник и Лидер была изучена Л.^. Зеленской с соавт. (2018). ^вторы отмечают, что тритикале при меньшем среднесуточном потреблении корма дает более высокие приросты ^ивой массы цыплят. Это свидетельствует о лучшем усвоении тритикале по сравнению с пшеницей. Кормосмеси с тритикале имели более высокую обменную энергию по сравнению с пшеницей: у сорта Сотник на 16%, а у сорта Лидер на 9% соответственно.

А.П. Гаганов, В.Н. Золотарев, З.Н. Зверкова (2016) определяли влияние рационов, содержащих зерно тритикале, на молочную продуктивность коров. Авторы отмечают, что замена в рационах лактирующих коров зерна ячменя на тритикале способствовала повышению среднесуточного удоя молока натуральной ^ирности на 7,5% и сни^ению затрат сухого вещества рационов, обменной энергии и концентрированных кормов в расчёте на 1 кг произведенного молока. В аналогичных исследованиях, проведенных В.Д. Гафнер, О.В. Горелик, О.А. Быковой (2017), установлено, что использование тритикале в кормлении дойных коров при раздое позволило повысить среднесуточный удой на 18,828,4%, удой за лактацию - на 21,3-37,3%, выход питательных веществ с молоком -на 16,4-24,5% в зависимости от возраста и количества тритикале в зерносмеси.

Г.А. Симонов с соавт. (2017) изучали в сравнительном аспекте полнорационные комбикорма, составленные по обычным рецептам, и частичной замены в них зерновой части на тритикале в рационах выбракованных свиноматок при откорме на их продуктивность. Проведенные опыты показали, что замена зерновой части в полнорационных комбикормах взрослых выбракованных свиноматок при откорме в количестве 40% на тритикале позволяет повысить их среднесуточные приросты живой массы на 6,1%.

В последнее время в практике кормления сельскохозяйственных ^ивотных и птицы широко используется пророщенное зерно, способствующее улучшению полноценности кормления. Исследования, проведенные С.Д. Батановым, Г.Ю. Березкиной, Е.С. Калашниковой (2012), показали, что использование пророщенного зерна пшеницы и ячменя в рационах коров-первотелок оказало позитивное влияние на их поведенческие особенности и обменные процессы в их организме, а так^е способствовало увеличению их молочной продуктивности и улучшению качества молока. С.Н. Коломиец, С. Конате, М.А. Егорова (2020) рекомендуют включать кормовую добавку на основе зародышей пшеницы в комбикорм кур-несушек яичных кроссов в количестве 2 кг на 1 тонну комбикорма для увеличения срока хозяйственного использования птицы, роста продуктивности, качества сносимых яиц, их органолептических показателей (в т. ч. массы составных частей - белок, желток, скорлупа). Такой способ кормления позволяет достигнуть роста величин генетического потенциала кросса с сохранением благополучия сельскохозяйственной птицы.

Заключение. Таким образом, можно сказать о существенном влиянии на все отрасли ^ивотноводства, в особенности на птицеводство и скотоводство, уровня развития зернового хозяйства. Состояние зерновой отрасли в целом в большей степени определяет уровень ^изни населения, напрямую зависящий от обеспеченности продуктами питания.

В последние годы валовый сбор зерновых культур увеличивается, но на кормовые цели используется только 40-45%. В структуре производимого зерна доля продовольственных культур увеличивается, а зернофура^ных, наоборот, сокращается. В валовом производстве зерна за счет повышения урожайности в 2020 г. по сравнению с 2010 г. существенно возросла доля кукурузы (452,4%); пшеницы (206,7%), в т.ч. озимой - на 226,1% и яровой - на 166,8%; ячменя (250,6%), в т.ч. озимого - на 137,1% и ярового - на 279,0%; ржи (145,4%); тритикале (120,2%); зернобобовых культур (251,8%).

Анализ показал, что существующая структура производства зерна не соответствует реальным потребностям, а значит необходима ее оптимизация. Актуальной остается проблема рационального использования зернофуража. Необходимо дальнейшее повышение и совершенствование структуры валовых сборов зернофура^ных культур, улучшение эффективности использования концентратов в ^ивотноводстве и птицеводстве. Для оптимизации рационов кормления ^ивотных целесообразно на фура^ные цели вводить в структуру посевных площадей тритикале озимую и яровую вместо яровой и озимой пшеницы и озимой р^и. Повышение посевных площадей овса позволит получить легкоусвояемое сырье как для ^ивотноводства, так и для производства зерна.

Увеличение посевных площадей зерновых культур и валового производства зерна возмо^но только на основе интенсификации их производства на основе инноваций. Для решения данной задачи требуется разработка адекватного организационно-экономического механизма интенсификации, составной частью которого дол^на стать информационноаналитическая система.

Список литературы Состояние зернового хозяйства России, роль зерновых в кормлении сельскохозяйственных животных и питании человека

- Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года / Минсельхоз России; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2017. 140 с.

- Жученко А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России (теория и практика). М.: ООО «Издательство Агрорус», 2004. 1109 с.

- Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2019 году / Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). М., 2020. URL: https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/16-upr/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0% D0%B4%20%20%D0%B4%D0%BB%D1% 8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%2011.12.pdf (дата обращения: 02.03.2021 г.).

- Посевные площади Российской Федерации в 2020 году / Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277 (дата обращения: 03.03.2020 г.).

- Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур по Российской Федерации в 2020 году (Часть 1) / Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277 (дата обращения: 03.03.2020 г.).

- Алтухов А.И. Пространственная организация зернового производства в стране - основа его развития // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 6. С. 64-75.

- Косолапов В.М. Результаты работы и задачи по выполнению задания IV.12.05 Межведомственной координационной программы «Разработать требования к созданию новых зернофуражных сортов и технологиям их возделывания, высокоэффективные способы подготовки и использования зернофуража в кормлении сельскохозяйственных животных / В кн. Зернофураж России. М. - Киров: ОАО «Дом печати - ВЯТКА», 2009. 384 с.

- Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» // URL: https://www.zakonrf.info/doc-32569365/ обращения: 30.11.2020).

- Приказ Минздрава России от 19.08.2016 N 614 (ред. от 01.12.2020) «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» // URL: http://www.consultant.ru /document/cons_doc_LAW_204200/ (дата обращения: 25.12.2020).

- Косован А.П., Дремучева Г.Ф., Поландова Р.Д. Методическое руководство по определению химического состава и энергетической ценности хлебобулочных изделий. М.: Московская типография № 2, 2008. 208 с.

- Bakery Products Science and Technology / ed. W. Zhou, Y. H. Hui. 2-nd ed. [S. l.]: Wiley-Blackwell, 2014. 776 p.

- Применение отечественных экструзионных ингредиентов в хлебопекарном производстве / Е.В. Жиркова, В.В. Мартиросян, В.Д. Малкина, T.A. Севрюкова // Хлебопродукты. 2016. № 2. С.36-39.

- Nutritional value of bread: Influence of processing, food interaction and consumer perception / K. Dewettinck [et al.] // Journal of Cereal Science. 2008. T. 48. № 2. Pp. 243-257.

- Bread and Health I L. Kourkouta [et al.] II Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2017. Vol. 5. Is. 11. P. 821-826.

- Влияние разных видов хлеба на биохимический состав крови и массу белых мышей I A.A. Ивановский, В.А. Сысуев, Е.Ю. Тимкина, Л.И. Кедрова, Н.К. Лаптева Ii Достижения науки и техники АПК. 2012. № 6. С. 65-67.

- Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 36 с.

- Манукян В.А. Выращивание ремонтного молодняка мясных кур с применением цельного зерна II Птицеводство. 2012. № 7. С. 23-25.

- Николаева H.A., Борисова Н.Г. Использование пшеницы «Приленская-6» в комбикормах для несушек II Птицеводство. 2014. № 6. С. 43-44.

- Дадашко В.В., Ромашко А.К., Зинкевич Л.В. Продуктивные качества кур при использовании в комбикормах районированного сорта голозерного ячменя II Вес^ Нацыянальнай акадэмИ навук Беларуск Серыя аграрных навук. 2010. № 2. С. 94-97.

- Погосян Д.Г. Зерно тритикале в рационах цыплят-бройлеров II Нива Поволжья. 2015. № 2 (35). С. 53-58.

- Морфологические и биохимические показатели крови и её сыворотки у мясных цыплят при скармливании им комбикормов с тритикале I H.A. Пышманцева, И.Р. Тлецерук, А.Е. Чиков [и др.] II Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2011. № 4. С. 63-67.

- Тритикале в рационах цыплят I Л.А. Зеленская, Л.А. Беспалова, В.Я. Ковтуненко, В.В. Панченко, А.П. Калмыш II Птицеводство. 2018. № 7. С. 30-33.

- Гаганов А.П., Золотарев В.Н., Зверкова З.Н. Тритикале в кормлении коров II Зерновое хозяйство России. 2016. № 5. С. 16-20.

- Гафнер В.Д., Горелик О.В., Быкова O.A. Молочная продуктивность и качество молока коров при применении тритикале II Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 4 (66). С. 171-174.

- Тритикале в полнорационных комбикормах взрослых свиней при откорме I Г.А. Симонов, B.C. Зотеев, А.Г. Симонов, B.C. Никульников, C.B. Зотеев II Эффективное животноводство. 2017. № 8 (138). С. 50-51.

- Батанов С.Д., Березкина Г.Ю., Калашникова Е.С. Влияние скармливания пророщенного зерна на поведенческие особенности и биохимический состав крови коров-первотелок II Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 2012. № 2 (31). С. 44-46.

- Батанов С.Д., Березкина Г.Ю., Калашникова Е.С. Молочная продуктивность коров-первотелок черно-пестрой породы при использовании в рационах кормления пророщенного зерна II Нива Поволжья. 2012. № 3 (24). С. 45-48.

- Коломиец С.Н., Конате С., Егорова М.А. Эффективность применения кормовых добавок на основе зародышей пшеницы в кормлении кур II АгроЗооТехника. 2020. Т. 3. № 3. С. 4.