Сосудистая патология при дисплазии соединительной ткани в танатогенезе при внезапной смерти лиц молодого возраста

Автор: Царегородцев А.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 1-1 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

В работе дается анализ 66 случаев внезапной смерти от аневризм трех основных локализаций (аорты, интракраниальных артерий, венечных артерий сердца). Прослежена связь между формированием аневризм у молодых лиц и фенотипическими признаками дисплазии соединительной ткани. Даются рекомендации по исследованию и документированию аневризм. Делается вывод о том, что лица с дисплазией соединительной ткани являются угрожаемыми по развитию сосудистой или сердечной внезапной смерти.

Дисплазия соединительной ткани, внезапная смерть

Короткий адрес: https://sciup.org/14918809

IDR: 14918809 | УДК: 616.13-007.64-036.885-053.8+611.018.2:

Текст научной статьи Сосудистая патология при дисплазии соединительной ткани в танатогенезе при внезапной смерти лиц молодого возраста

E-mail: vpkonev@mail.ru

СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ТАНАТОГЕНЕЗЕ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

ГОУ ВПО Омская государственная медицинская академия

Помимо широко известных причин внезапной смерти, обусловленной патологией сердца, существует значительное число случаев внезапной смерти, обусловленной исключительно патологией сосудов различного калибра [1, 2, 4]. Прежде всего это многочисленные пороки развития сосудов, в конечном итоге, приводящие к аневризмам различного вида и строения. Помимо изменений формы существует изменение структуры сосудистой стенки артерий различного калибра. При дисплазиях соединительной ткани это патология эластического каркаса сосудов. Имеются конкретные указания на диффузность этого процесса в организме лиц с дисплазией соединительной ткани. Собственно говоря, при определенных нарушениях эластических структур сосудистой стенки резистивный артериальный сосуд приобретает определенные черты емкостного, то есть напоминающего венозный [1]. При тех или иных условиях, в частности в локальном повышении артериального давления, образуется локальное выпячивание. В дальнейшем в сосуде появляются те или иные вторичные процессы, и аневризма начинает формироваться.

В судебно-медицинском отношении имеют значения случаи разрыва аневризм или так называемых «сосудистых мальформаций», которые приводят к внезапной смерти вследствие разрыва и внутреннего кровотечения [1,6,7,8]. Судебно-медицинская диагностика при этом во многом затруднена и требует специальных подходов. В числе последних находится секционная диагностика дисплазии соединительной ткани (ДСТ).

Целью настоящего исследования является выработка единого методического подхода к диагностике сосудистой патологии в генезе внезапной смерти у лиц с ДСТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами исследованы случаи внезапной смерти лиц молодого возраста (до 39 лет) с признаками дисплазии соединительной ткани за 2002-2006 гг., вскрытых в ГУЗ

Омской области Бюро судебно-медицинских экспертиз. Общее количество случаев внезапной смерти исследуемой группы составило 760. При исследовании всех случаев внезапной смерти были выявлены случаи, где основной причиной смерти являлась сосудистая патология, составившая 22% от всего числе исследуемой группы – 166 случаев (табл. 1).

В секционных случаях признаки ДСТ встречались в виде различных сочетаний, диагностируемых при наружном и внутреннем исследовании трупа. Во всех случаях сосудистых катастроф был исключен травматический характер.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Во всех случаях внезапной смерти, где имелась патология сосудов в форме аневризм или разрывов мальформации, были выявлены те или иные проявления ДСТ (табл. 2).

Анализируя все случаи внезапной смерти лиц с признаками дисплазии соединительной ткани, нами было установлено, что в 100% случаев наблюдались те или иные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, спектр поражений которой был чрезвычайно широк: от изолированных проявлений дисплазии соединительной ткани в виде пролапса митрального клапана, патологии полостей сердца до грубых анатомических изменений сердца и крупных сосудов – аорты, базилярных артерий, коронарных артерий.

Установлено, что диспластические изменения сосудов, явившиеся причиной внезапной смерти, наблюдались в следующих локализациях: аорта (6), коронарные сосуды (120) и церебральные сосуды, преимущественно артерии основания мозга (40). Основная патология сосудов была представлена формированием аневризм различной локализации указанных сосудов, что отражает основной патогенетический механизм формирования аневризмы при ДСТ: врожденный дефект мышечного слоя сосуда, повреждения внутренней эластической мембраны, которые приводят к ослаблению сосудистой стенки, превращая резистивный сосуд в емкостный. Кроме того, гемодинамические факторы – замедление крово-

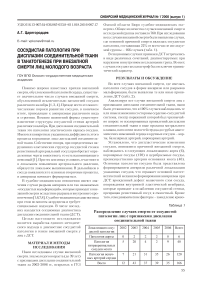

Таблица 1

Распределение случаев смерти от сосудистой патологии лиц с признаками дисплазии соединительной ткани

|

Локализация сосудистой патологии |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

Всего |

|

Патология аорты |

0 |

2 |

2 |

2 |

0 |

6 |

|

Патология интракраниальных сосудов мозга |

5 |

20 |

4 |

2 |

9 |

40 |

|

Патология венечных артерий сердца |

7 |

21 |

31 |

35 |

26 |

120 |

|

Всего |

12 |

43 |

37 |

39 |

35 |

166 |

Таблица 2

Частота встречаемости в исследуемой группе внешних признаков ДСТ

ПАТОЛОГИЯ АОРТЫ. Основным и наиболее часто встречающимся признаком у лиц с ДСТ было поражение сосудов эластического типа – аорты. Патология аорты, являясь основным маркером ДСТ, достаточно яркая и характеризуется как изменением формообразования, так и нарушением строения стенки. При макроскопическом исследовании аорты у лиц с ДСТ наблюдались признаки ее гипоплазии с уменьшением поперечных размеров до 2,0-2,5 см. У устья аорты наблюдались неполные перегибы и перекруты, формирующие сужение просвета аорты и других крупных сосудов сердца. Наблюдалось также и снижение диастаза аорты до 3,5-4,0 см. Исследование толщины стенки аорты на поперечных срезах показало ее неравномерное истончение. Аневризмообразование 56

стенки аорты проявлялось идиопатическим расширением и формированием мешотчатых аневризм чаще всего в восходящем и грудном отделах, несколько реже – в брюшной аорте и ее ветвях.

Микроскопическое исследование стенки аорты у лиц с ДСТ выявило ряд специфических признаков: истончение ее стенки, разрыхление эндотелиального слоя, значительное разрыхление волокон в адвен-тиции с повышенным числом клеточных элементов, вытянутость, истончение, разрежение и фрагментация эластических волокон, очаговое отсутствие их, истончение, уменьшение числа гладкомышечных волокон. Изменения наблюдались также в наружной и внутренней эластической мембранах. Вокруг vasa vasorum регистрировалось значительное разрастание коллагеновых волокон. Поражение медии характеризовалось образованием полостей, наличием очаговых некрозов, наблюдался периартериальный фиброз, а в стенке аневризмы – расщепление средней оболочки, бедной коллагеновыми волокнами. Указанные изменения свидетельствуют о слабости эластических структур аорты и увеличении ее емкостной функции, что и являлось основной причиной формирования аневризм преимущественно в грудном отделе аорты с разрывом ее (n-4) и развитием геморрагического шока.

ПАТОЛОГИЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ. По нашим исследованиям, основную группу патологии интракраниальных артерий составили разрывы аневризм вилизиева круга (27) и аномалии развития других артерий (13) головного мозга. Аневризмы чаще имели мешотчатый однокамерный характер, располагались в области отхождения ветвей от интракраниальной артерии или в месте изгибов артерии. В 2 случаях наблюдались две аневризмы: с локализацией на средней мозговой артерии без разрыва и на передней мозговой артерии с разрывом и развитием базального субарахноидального кровоизлияния с наступлением смертельного исхода. Наличие аневризм у лиц с ДСТ всегда сопровождалось и изменением общей картины интракраниальных артерий: их истончением, извитостью, уменьшением их диаметра. При патогистологическом исследовании признаки разрыва были выявлены в области купола аневризмы, который был представлен лишь одним внутренним слоем, трехслойность сосудистой стенки отсутствовала, наблюдалось недоразвитие и очаговое истончение эластической мембраны. В частности, эластическая мембрана была полностью фрагментирована на участки, которые при расширении сосуда располагались радиально. При этом гладкомышечные структуры сосудистой стенки в отдельных участках по протяжению сосуда отсутствовали, будучи замененными грубыми переплетениями коллагеновых волокон. По периферии сосуда адвентиция, представленная грубоволокнистой соединительной тканью, переходила в рыхлую соединительную ткань. Размеры аневризм головного мозга варьировали от милиарных (до 3 мм) до 15 мм. В одном случае наблюдался разрыв большой аневриз- мы передней церебральной артерии размером 20 мм, разрыву предшествовало физическое напряжение. На вскрытии основные стигмы ДСТ были представлены воронкообразной деформацией грудины 1-й–2-й степени, капельным сердцем с пролапсом митрального клапана. Смерть наступила в течение 10-20 минут с развитием обширного базального субарахноидального кровоизлияния с прорывом в желудочковую систему головного мозга. Поиск аневризмы или сосудистой мальформации и ее реконструкция в зоне кровоизлияния представляли собой наибольшую трудность. Мы полагаем, что единственным целесообразным способом для поиска аневризм интракраниальных артерий является фиксация мозга целиком в 8%-ном растворе формалина, подвешенного в жидкости на марлевом полотенце, при этом формалин следует периодически менять. После фиксации в течение 5-6 суток препаровку зоны аневризмы следует производить при хорошем освещении скальпелями глазного типа, используя при необходимости налобную или глазную лупу. Препаровку стоит вести исключительно по току крови, выявляя основной путь сосуда. В этих условиях сосудистая мальформация будет выявлена в виде зоны начала разрыва и зоны, где сосуд вновь становился обычного строения. Гистологическому исследованию следует подвергать как фрагменты и обрывки сосуда, выделяя их в виде целостных кусочков, так и начальные и последующие, цельные участки сосуда. При необходимости фрагменты сосуда необходимо фотографировать. Только это позволит доказательно осуществить исследование аневризмы интракраниального сосуда.

ПАТОЛОГИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ СЕРДЦА. Патология венечных артерий сердца у лиц с ДСТ была представлена наиболее разнообразными формами и отражала не только анатомические особенности при данной патологии, но и особенности нервно-гуморальной регуляции сердечно-сосудистой системы. Нарушение симпатической иннервации, симпатикотония, метаболические изменения миокарда формируют одно из звеньев развития спазма венечных артерий сердца при незначительных внешних раздражителях – волнение, психическое напряжение, психоэмоциональный стресс, а также при незначительном приеме алкоголя (в пределах 2,0‰) или наркотических средств – смерть на игле. Особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у лиц с ДСТ, а также наличие анатомических дефектов и аномалий отхождения венечных артерий сердца приводит к быстрому наступлению смерти – в течение нескольких минут после возникновения провоцирующих факторов [8, 10]. В 2 случаях наблюдались разрывы аневризмы левой коронарной артерии с развитием гемотампонады сердца, в 1 случае – тромбоз аномально отходящей коронарной артерии при резком физическом напряжении.

Общая характеристика аневризм артерий мышечного и смешанного типов при ДСТ указала на существование нескольких типов: бифуркационногемодинамических аневризм, мешотчатых, долихоэктазий – удлиненных и локальных (веретенообразных) расширений артерий, патологическую извитость вплоть до петлеобразования, встречающихся в основном среди интракраниальных артерий мозга.

Патогенез аневризмообразования таких артерий связан с наличием неблагоприятных гемодинамических факторов у лиц с ДСТ и прогредиентным нарушением резистивных свойств сосудистой стенки. Постоянно протекающие дистрофические изменения в сосудистой стенке, метаболические (гипоксические) изменения самого миокарда, обусловленные наличием диспластикозависимого гипоплазированного сердца, понижают сопротивляемость сосудистой стенки к любым остро возникающим изменениям гемодинамики. Морфологическое изучение таких аневризм показывает истончение сосудистой стенки, утолщение интимы с явлениями фиброэластоза, истончение мышечной оболочки, гиперэластоз с явлениями фрагментации, резкую атрофию медии и за счет этого усиление складчатости внутренней эластической мембраны, истончение фиброзированной адвентиции. Стенка аневризмы обычно лишена сосудов, бедна клетками и состоит из плотно упакованных пучков коллагеновых волокон. Примерно в 2/3 случаев разрыву аневризм, особенно интракраниальных артерий, предшествовало внутристеночное расслаивающее кровоизлияние с формированием интрамуральных гематом.

Таким образом, патология сосудистой системы у лиц с ДСТ является наиболее яркой и доминирующей в танатогенезе. Образование аневризм обусловлено генетическими факторами и характеризуется снижением резистивных свойств сосудистой стенки к воздействию гемодинамических факторов. Жизнедеятельность молодого организма в условиях повышенной физической нагрузки, занятие спортом, подъем больших тяжестей, изменение привычного ритма жизни, а также такие провоцирующие факторы, как неожиданное психоэмоциональное напряжение, прием небольших доз алкоголя, формирует большой риск разрыва стенки аневризмы с развитием массивного кровотечения, что обуславливает внезапную смерть с явлениями геморрагического шока, гемотампонады сердца и развитие подоболочечных кровоизлияний головного мозга [3, 7].

Диагностика основной причины смерти и выявление нозологической единицы должно основываться на наличии основных признаков ДСТ, как внешних, так и внутренних. [2, 4, 5, 7, 9]. Особое значение необходимо уделять степени выраженности крупных и мелких стигм ДСТ в случаях незначительной «провокации» травмы – толкнули, упал, резкий прыжок с последующим падением и другие обстоятельства, которые могут стать единственным, но, к сожалению, последним, обстоятельством, позволяющим выявить сосудистую патологию у молодого субъекта с признаками ДСТ [2, 7].

Следовательно, раннее и своевременное выявление любых проявлений ДСТ у лиц молодого возраста, а также прижизненная диагностика патологии со стороны сосудистой системы позволит не только провести коррекцию образа жизни таких пациентов и значительно повысить их качество жизни, но и снизить риск внезапной смерти лиц молодого возраста.

Список литературы Сосудистая патология при дисплазии соединительной ткани в танатогенезе при внезапной смерти лиц молодого возраста

- Дудко В.А., Карпов Р.С. Атеросклероз сосудов сердца и головного мозга. -Томск: STT, 2002. -416 с.

- Земцовский Э.В. Соединительнотканные дисплазии сердца. СПб: Политекс; 1998.

- Науменко В.Г., Панов И.Е. Базальные субарахноидальные кровоизлияния. Москва: Медицина, 1990. -125 с.

- Кушаковский М.С. Аритмии сердца. -С-Пб.: Фолиант, 1998. -640 с.

- Трубецкой А.В. Современные представления о патогенезе коронарной недостаточности//Кардиология. -1984. -№ 6. -С. 5-10.

- Цфасман А.З. Внезапная сердечная смерть. Москва.: МЦНМО, 2002. -248 с.

- Шилова М.А.. Судебно-медицинская диагностика причин внезапной смерти у лиц с дисплазией соединительной ткани: Дис. … канд.мед.наук/-Омск, 1999. -144 с.

- Bittl J.A., Levin D. Coronary angiography//Heart Disease/Ed. E. Braunwald. -5-th ed. -Philadelphia: W.B. SaundersCo., 1997. -Vol. 1. -P. 240-269.

- Kasprzak J., Kratochwil O., Peruga J. et al. Coronary anomalies diagnosis with transesophageal echocardiography: complementary clinical value inadults//Int. J. Cardiac Imaging. -1998. -Vol. 14. -P. 89-95.