Сосудистые растения абразионного берега северо-западной части черноморского побережья Кавказа

Автор: Лукиных А.И., Крыленко С.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 7-1 (46), 2020 года.

Бесплатный доступ

Абразионные берега (клифы) характеризуются неоднородностью пространственной структуры и подвижностью субстрата, что создаёт специфичные условия обитания для растений. Тем не менее, растительные сообщества клифов Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа относительно богаты видами и отличаются высокой долей эндемиков, что делает их привлекательными для исследователей. Однако, изучению видового разнообразия растительных сообществ данного типа внимания уделяется недостаточно. Таким образом, целью данной работы стало изучение видового состава высших сосудистых растений участка абразионного берега Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа. Методы. С учётом геоморфологических особенностей рельефа, исследуемый участок был разделён на 112 площадок, для которых впоследствии определялся видовой состав. Численность отдельных видов, а также площадь их проективного покрытия не учитывалась. Результаты. На исследуемом клифе обнаружено 132 вида сосудистых растений, в том числе 6 видов, находящихся в Красной книге РФ. Анализ надвидовых таксонов (семейств) показал преобладание в составе растительного сообщества представителей семейств Apiaceae, Fabaceae и Poaceae.

Растительные сообщества, видовой состав, клиф, абразионный берег, растительность северо-западного кавказа

Короткий адрес: https://sciup.org/170190837

IDR: 170190837 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10837

Текст научной статьи Сосудистые растения абразионного берега северо-западной части черноморского побережья Кавказа

Изучение растительности северовосточного побережья Чёрного моря началось довольно давно [1-6]. В большинстве работ начала XX века, посвящённых флоре Геленджикского района, растительность щебнистых и скальных склонов рассматривали в совокупности с растительностью фригановых лесов. И хотя исследователи отмечали, что для растительности клифа характерно сильное влияние средиземноморского элемента [3; 7] и присутствие особых растительных элементов, таких как Seseli ponticum Lipsky, в отдельный тип сообществ данную растительность не выделяли. Особое внимание растительности клифа, как отдельному типу сообществ, начали уделять лишь в последнее время [814]. Поэтому, несмотря на то что работы по изучению растительности абразионных берегов на Черноморском побережье Се- веро-Западного Кавказа проводились ранее, данных о видовом богатстве собрано недостаточно. Настоящая работа посвящена изучению видового разнообразия высших сосудистых растений участка абразионного берега массива Туапхат (Черноморское побережье Северо-Западного Кавказа).

Характеристика района исследований

Массив Туапхат расположен между бухтой Геленджикская и бухтой Новороссийская (Цемесская) (рис. 1). Отдельные слои имеют различные направления залегания и в разной степени подвержены эрозии. Разрушение мягких слоёв, расположенных между более прочными, приводит к образованию ребристой структуры клифа (рис. 2a, b). Фронтально залегающие пласты, рёбра, подвижные мелкощебни- стые осыпи и оползни в совокупности создают особый субстрат с разнообразными абиотическими условиями (рис. 2b).

Климат района исследований по классификации В.П. Кеппена [15] субтропиче- ский влажный (Cfa). Растительность массива Туапхат над бровкой клифа представлена, в основном, сосняками, переходящими в шибляк [16] (рис. 2c).

Рис. 1. Карта района исследований

Рис. 2. Район исследований a – общий вид исследуемого участка абразионного берега (клифа); b – покрытые растительностью тело оползня и слои флиша; c – граница между растительными сообществами шибляка и клифа.

Материалы и методы. Полевые исследования видового состава высших сосудистых растений Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа проводились в июне и августе 2019 года. Исследования были сосредоточены на участке берега массива Туапхат (Геленджикский район) протяженностью 400 м с береговым обрывом высотой 80-100 м (рис. 1).

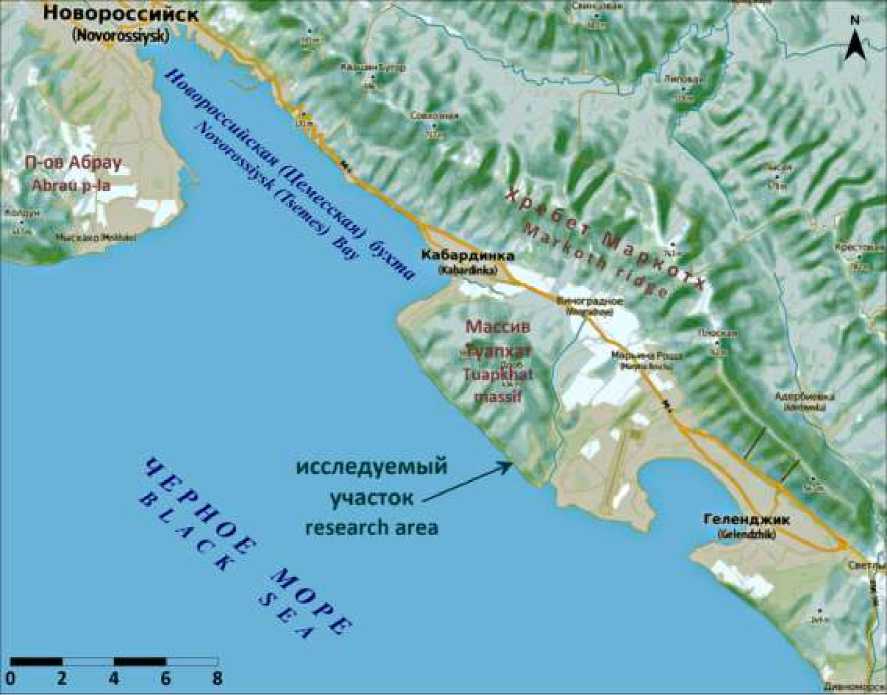

С учётом геоморфологических особенностей, участок исследований был разделён на 112 площадок разного размера (рис. 3). Для каждой площадки был составлен список произрастающих видов со- судистых растений. Число встреч для одного вида соответствует количеству площадок, на которых вид был обнаружен.

Для построения картографической основы использовались программы Agisoft Metashape и Golden Software Surfer. Представленные в работе гистограммы получены с использованием программы Microsoft Excel 2013.

Названия сосудистых растений приведены в соответствии с международной базой данных Catalogue of Life [17].

Рис. 3. Фотоплан участка клифа с границами исследуемых площадок

Результаты и их обсуждение. В результате полевых исследований было обнаружено 132 вида сосудистых растений, в составе 42 семейств (Таблица). А.С. Зернов [18] оценивает аборигенную флору Северо-Западного Кавказа (от Таманского полуострова на западе до рек Псоу и Малая Лаба на востоке) в 2349 видов и еще 252 адвентивных вида, а согласно конспекту флоры Кавказа [19] на весь российский Кавказ приходится 3700 видов. Таким образом, видовое разнообразие в пределах исследуемого клифа составляет

5,6% флоры Северо-Западного Кавказа и 3,5% флоры всего Российского Кавказа. Важно отметить, что 18 из отмеченных видов растений, занесены в Красную книгу Краснодарского края [20], а 6 из них находятся в Красной книге РФ [21]. Это Asphodeline taurica (Pall. ex M. Bieb.) Endl., Onosma polyphyllum Ledeb., Campanula komarovii Maleev, Astragalus arnacanthoides (M. Bieb.) Podlech, Iris pumila L. и Pinus brutia Steven.

Таблица. Список видов, обнаруженных в районе исследований

|

Amaryllidaceae |

Fabaceae (продолжение) |

|

Allium decipiens Fisch. ex Schult. & Schult.f. |

Astragalus subuliformis DC. |

|

Allium saxatile M.Bieb., nom. cons. |

Astragalus utriger Pall. |

|

Amaranthaceae |

Caragana arborescens Lam. |

|

Amaranthus retroflexus L. |

Colutea cilicica Boiss. & Balansa |

|

Anacardiaceae |

Coronilla scorpioides (L.)Koch |

|

Rhus coriaria L. |

Dorycnium pentaphyllum Scop. |

|

Cotinus coggygria Scop. |

Lathyrus aphaca L. |

|

Apiaceae |

Lathyrus sphaericus Retz. |

|

Orlaya daucoides (L.) Greuter |

Lathyrus tuberosus L. |

|

Seseli ponticum Lipsky |

Medicago falcata L. |

|

Apocynaceae |

Medicago cretacea M.Bieb. |

|

Cynanchum acutum L. |

Melilotus hirsutus Lipsky |

|

Periploca graeca L. |

Melilotus officinalis (L.)Pall. |

|

Asparagaceae |

Bituminaria bituminosa (L.)C.H.Stirt. |

|

Asparagus verticillatus L. |

Securigera varia (L.)Lassen |

|

Ornithogalum arcuatum Steven |

Vicia sativa L. |

|

Ruscus aculeatus L. |

Fagaceae |

|

Asphodelaceae |

Quercus pubescens Willd., nom. cons. |

|

Asphodeline taurica (Pall. ex M.Bieb.) Endl. |

Geraniaceae |

|

Asteraceae |

Geranium columbinum L. |

|

Cota austriaca (Jacq.) Sch. Bip. |

Iridaceae |

|

Artemisia austriaca Jacq. |

Iris pumila L. |

|

Carduus pycnocephalus L. |

Lamiaceae |

|

Centaurea salonitana Vis. |

Ajuga orientalis L. |

|

Centaurea sterilis Stev. |

Salvia ringens Sm. |

|

Chondrilla juncea L. |

Scutellaria novorossica Juz. |

|

Cirsium euxinum Charadze |

Sideritis euxina Juz. |

|

Cirsium vulgare (Savi) Ten. |

Sideritis montana L. |

|

Crepis pulchra L. |

Stachys atherocalyx K.Koch |

|

Crupina vulgaris (Pers.) Cass. |

Thymus pulegioides L. |

|

Pentanema ensifolium (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M. M. Mart. Ort. |

Ziziphora capitata L. |

|

Jurinea arachnoidea Bunge |

Teucrium polium L. |

|

Lactuca tatarica (L.) C. A. Meyer |

Linaceae |

|

Ptilostemon echinocephalus (Willd.) Greuter |

Linum corymbulosum Rchb. |

|

Picris hieracioides L. |

Linum hirsutum L. |

|

Senecio vulgaris L. |

Linum austriacum L. |

|

Sonchus oleraceus L. |

Oleaceae |

|

Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |

Chrysojasminum fruticans (L.) Banfi |

|

Tragopogon brevirostris DC. |

Pinaceae |

|

Pentanema conyzae (Griess.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M. M. Mart. Ort. |

Pinus brutia var. pityusa (Steven) |

|

Crepis sancta (L.) Babc. |

Poaceae |

|

Tragopogon pusillus M. Bieb. |

Achnatherum bromoides (L.) |

|

P.Beauv. |

|

|

Betulaceae |

Aegilops biuncialis Vis. |

|

Carpinus orientalis Mill. |

Aegilops cylindrica Host |

|

Corylus avellana L. |

Bromus sterilis L., nom. cons. |

|

Boraginaceae |

Avena sterilis L. |

|

Onosma polyphyllum Ledeb. |

Bromus squarrosus L. |

|

Onosma cinereum Schreber |

Lolium multiflorum Lam. |

|

Brassicaceae |

Lolium perenne L. |

|

Alyssum obtusifolium Steven |

Melica ciliata L. |

|

Alyssum rostratum Steven |

Phleum hirsutum Honck. |

|

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. |

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. |

|

Fibigia clypeata (L.) Medik. |

Stipa capillata L. |

|

Matthiola odoratissima (Pall. ex M.Bieb.) W.T. Aiton |

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. |

|

Rapistrum rugosum (L.) All. |

Polygalaceae |

|

Campanulaceae |

Polygala major Jacq. |

|

Campanula komarovii Maleev |

Ranunculaceae |

|

Caprifoliaceae |

Clematis vitalba L. |

|

Lonicera caprifolium L. |

Rhamnaceae |

|

Lomelosia micrantha (Desf.) W. Greuter & Burdet |

Paliurus spina-christi Miller |

|

Caryophyllaceae |

Rosaceae |

|

Dianthus monadelphus Vent. |

Prunus fruticosa Pall. |

|

Silene cserei Baumg. |

Cotoneaster suavis Pojark. |

|

Cistaceae |

Potentilla astracanica Jacq. |

|

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron |

Prunus cerasifera Ehrh. |

|

Helianthemum nummularium (L.) Miller |

Rosa canina L. |

|

Convolvulaceae |

Rubus sanctus Schreb. |

|

Convolvulus cantabrica L. |

Sanguisorba officinalis L. |

|

Cuscuta scandens Brot. |

Rubiaceae |

|

Cupressaceae |

Asperula lipskyana V.I.Krecz. |

|

Juniperus oxycedrus L. |

Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Ehrend. |

|

Cyperaceae |

Galium xeroticum (Klokov) Pobed. |

|

Carex flacca Schreb. |

Galium mollugo L. |

|

Carex halleriana Asso |

Rutaceae |

|

Dioscoreaceae |

Dictamnus caucasicus (Fisch. & C. A. Mey.) Grossh. |

|

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin |

Santalaceae |

|

Ephedraceae |

Thesium ramosum Hayne |

|

Ephedra distachya L. |

Plantaginaceae |

|

Phyllanthaceae |

Linaria genistifolia (L.) Mill. |

|

Andrachne telephioides L. |

Veronica verna L. |

|

Euphorbiaceae |

Veronica multifida L. |

|

Euphorbia aulacosperma Boiss. |

Solonaceae |

|

Euphorbia petrophila C.A.Mey. |

Alkekengi officinarum Moench |

|

Fabaceae |

Vitaceae |

|

Astragalus arnacanthoides (A. Boriss.) A. Boriss. |

Vitis vinifera L. |

|

Astragalus circassicus Grossh. |

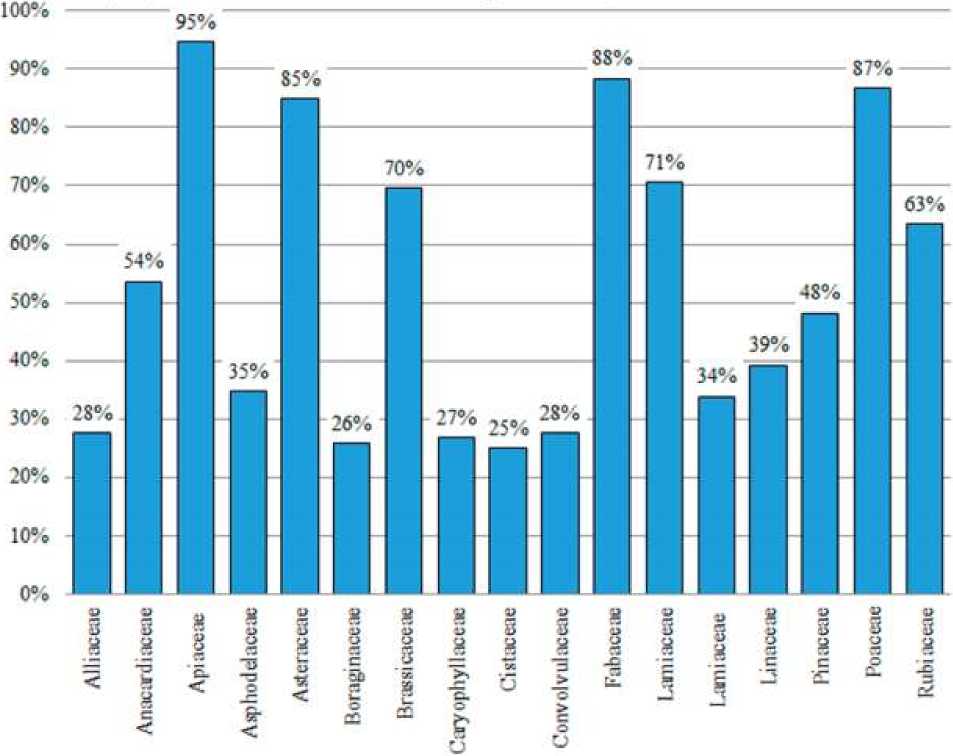

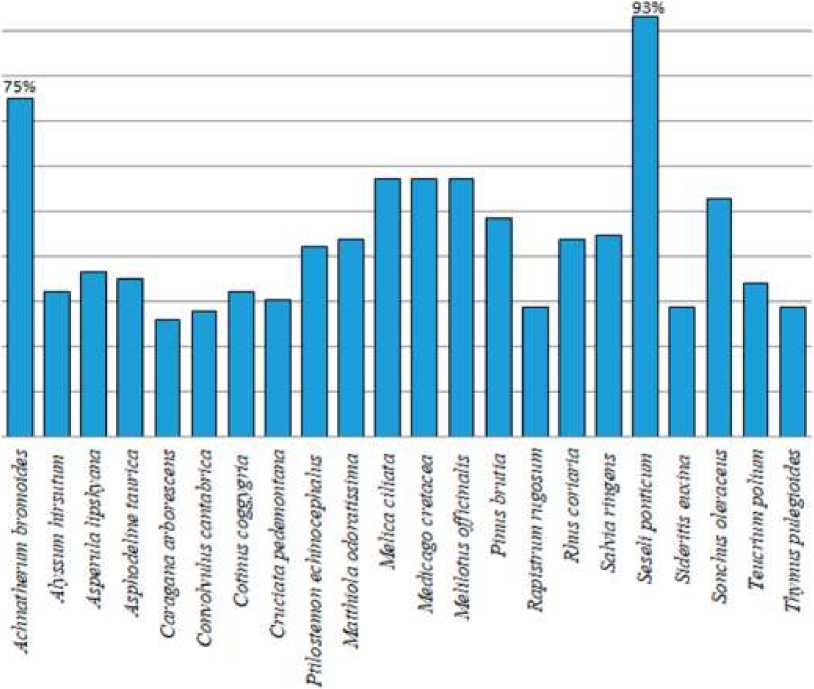

Наиболее часто встречались представители четырёх семейств (рис. 4): Apiaceae (представители встречены на 95% площадок), Fabaceae (88% площадок), Poaceae (87% площадок) и Asteraceae (85% площадок). Наибольшее число встреч относится к Seseli ponticum Lipsky (Apiaceae), которая была обнаружена на 106 площадках из 112. Реже встречался Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. из семейства злаковые (Poaceae), который был обнаружен на 86 площадках (рис. 5).

Доля площадок, на которых семейство было встречено, от общего числа площадок The proportion of sites on which the family was found, of the total number of sites

Рис. 4. Семейства, представители которых встречены более чем на 25% площадок

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Рис. 5. Виды, встреченные более чем на 25% площадок

Наибольший вклад в видовое разнообразие высших сосудистых растений клифа внесли семейства Asteraceae (22 вида), Fabaceae (18 видов), Poaceae (13 видов), Lamiaceae (9 видов) и Rosaceae (7 видов).

Видовое богатство отдельных площадок сильно различается и неравномерно распределено в пространстве. Площадки с большим количеством видов граничат с площадками, характеризующимися низким видовым разнообразием. На одну площадку приходится от одного (площадки 22 и 80, Clematis vitalba и Cynanchum acutum соответственно) до 67 видов (площадка 89). В условиях исследуемого клифа количество видов на площадке не всегда зависит от её площади. В большинстве случаев, видовое богатство конкретной площадки определяется типом субстрата и его генетическим происхождением. Так, например, на больших по площади «зеркалах», которые выделялись как отдельные площадки, ввиду отсутствия на них подходя- щего для закрепления субстрата, количество видов в основном меньше 35 (из 131 вида, обнаруженного на клифе в общем). В то время, как даже на небольших по площади площадках, занятых телами оползней, субстрат которых позволяет успешно закрепляться поступающим диаспорам, количество видов может быть значительно выше. Наглядно это показано на рисунке 4. Достаточно сравнить площадку 39 («зеркало»), для которой отмечено 30 видов, с площадкой 28 (тело оползня), для которой отмечено 44 вида сосудистых растений. Стоит заметить, что высокое видовое разнообразие оползней в сравнении с «зеркалами» не объясняется исключительно более благоприятным для закрепления растений субстратом. Немаловажную роль в наблюдаемом видовом богатстве оползней играет и то, что тела оползней, попадающие на территорию клифа из вышележащих экосистем, уже содержат в себе диаспоры растений и определённый резерв в виде банка семян. Кроме того, в процессе передвижения оползня сохраняются и произрастающие на нём виды. Таким образом, тела оползней, попадая в зону клифа, не только предоставляют существующим там видам удобный для закрепления субстрат, но и приносят с собой виды из внешних, вышележащих растительных сообществ.

Полученные нами результаты в большинстве своём согласуются с данными предыдущих исследований, проведённых на территории Черноморского побережья Кавказа. В видовом составе описанного растительного сообщества клифа доминируют те же виды растений, что и в аналогичных сообществах, описанных другими авторами, это Seseli ponticum, Medicago cretacea, Ptilostemon echinocephalus и Matthiola odoratissima. Также, найдены некоторые общие закономерности в распро- странении отдельных видов. Так, например, Д.Н. Никифоров и И.А. Шевченко работе 2015 года [14] отмечают, что к при-урезовой полосе, лежащей между основанием клифа и линией уреза воды, приурочен только Cynanchum acutum, а Phragmites austriali приурочен к местам выхода грунтовых вод. Подобные закономерности характерны и для исследуемого участка клифа массива Туапхат.

Заключение. Растительное сообщество описанного клифа отличается сложной пространственно-видовой структурой, что определяется сильной неоднородностью биотопических условий на флишевых абразионных берегах.

Список литературы Сосудистые растения абразионного берега северо-западной части черноморского побережья Кавказа

- Липский В.И. Некоторые особенности в растительности Новороссийска // Вестник естествознания. - 1891. - № 1. - С. 1-6.

- Пояркова Т.Ф. Очерк растительности хребта Маркотх на Северном Кавказе // Изв. Главного бот. Сада СССР. - 1927. - Т. 26. № 3. - С. 246.

- Малеев В.П. Растительность района Новороссийск-Михайловский перевал и ее отношение к Крыму // Зап. Госуд. Никит. ботан. сада. - 1931. - Т. 13. Вып. 2. - С. 71-167.

- Малеев В.П. Растительность причерноморских стран (Эвксинской провинции Средиземноморья), ее происхождение и связи // Тр. Ботан. ин-та АН СССР. 1940. Т. 3. Геоботаника, вып. 4. С. 136-252.

- Поварницын В.А. Типы лесов Черноморского побережья между реками Сукко и Пшадой // Тр. ботан. ин-та АН СССР. 1940. Вып. 4. С. 633-709.