Сотрудничество в инновационной сфере в контексте современного государственного управления

Автор: Кузьмин И.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 6-1 (25), 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены специфика, пути развития сотрудничества в инновационной сфере, осуществлена его типизация. Обобщён российский опыт в сфере мер поддержки международного сотрудничества. Представлен ряд выводов о возможном учёте выявленных особенностей в инновационной политике.

Государственное управление, инновации, международное сотрудничество

Короткий адрес: https://sciup.org/140120272

IDR: 140120272

Текст научной статьи Сотрудничество в инновационной сфере в контексте современного государственного управления

Проведение анализа официальных статистических данных свидетельствует, что инновационная деятельность в регионах и в РФ в целом не осуществляется интенсивно. Уровень инновационной активности в среднем в 2-3 раза ниже среднего уровня европейских стран и во многих случаях не превышает 10% [7]. Более того, в отдельных регионах могут быть сделаны предположения о тенденциях периодического уменьшения инновационной активности организаций. Доля предприятий, ведущих НИОКР, продолжает быть невысокой и в большинстве регионов СЗФО не превышает общероссийского уровня, т. е. десятой доли процента. Величина затрат на НИОКР, за исключением г. Санкт-Петербурга, также существенно уступает среднероссийским показателям [1; 6]. Во многом данные факты говорят о том, что в регионах не происходит перехода на путь инновационного развития. Увеличиваются потребности в укреплении мер поддержки инновационной деятельности на региональном уровне, повышении их конкретности и адресности.

В рамках исследования данных проблем, на наш взгляд, необходимо учитывать следующие аспекты. В ходе разработки и реализации механизмов развития инновационной деятельности важно предусматривать возможности создания специализированных мер, способных обеспечить воздействие не только на проблемы узкого характера, но и на целый комплекс проблем. В качестве подобной специализированной меры в современной инновационной деятельности выступает развитие кооперации её субъектов (инновационной кооперации) [3]. Кроме того, укрепление сотрудничества в инновационной сфере, в том числе международного, как показывает изучение классификаций методов государственного управления, выступает составной частью большей части существующих методов. Принимая во внимание уровень инновационного развития и научно-технологической обеспеченности производства в регионах РФ, можно вывести заключение о необходимости осуществления мер: 1) развития собственной технологической базы; 2) укрепления международных связей в целях задействования передовых мировых ресурсов и результатов инновационной деятельности. Разносторонний учёт второго названного аспекта стал важнейшей тенденцией последних десятилетий в инновационной политике государств, находящихся на лидирующих позициях инновационного развития. В странах – лидерах в этой области наблюдаются тренды активизации международной инновационной кооперации, развития связей в инновационной сфере между регионами [2].

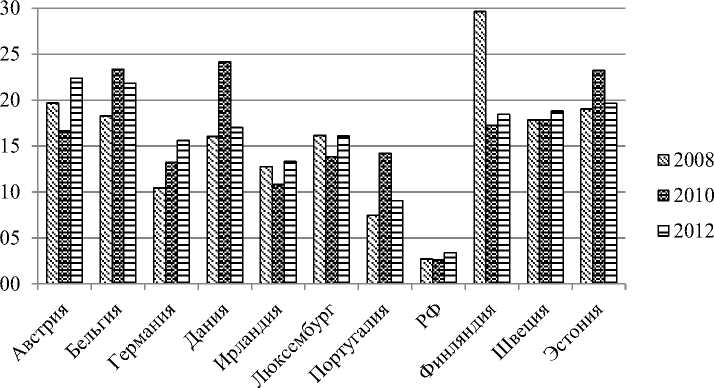

Имеющиеся статистические показатели подтверждают заключения исследователей о тенденциях активизации инновационной кооперации в странах с опережающим уровнем инновационной активности. С учётом доступности данных, для сопоставления с РФ были отобраны государства, по которым имеются данные Росстата, с показателями инновационной активности выше 40% (страны – лидеры) (рис. 1, табл. 1).

Рисунок 1 – Доля организаций, осуществлявших технологические инновации и участвовавших в сотрудничестве в сфере НИОКР

Источник: [1].

В данных государствах отмечается повышение доли организаций, осуществляющих проекты инновационной кооперации. При этом интенсификация процессов сотрудничества в инновационной сфере проявляется и в международной инновационной кооперации. Осуществление крупномасштабных инновационных проектов ввиду их сложности, продолжительности сроков реализации и больших затрат в современных условиях становится критически трудоёмкой в рамках регионов одного государства [2]. Данные тенденции делают перспективы экономического развития шире и, при развитии международного сотрудничества по выгодным для регионов направлениям, предоставляют возможности наращивания собственного инновационного потенциала.

Таблица 1 – Доля организаций, осуществлявших технологические инновации (ТИ), и удельный вес данных организаций, участвовавших в НИОКР с зарубежными партнёрами из ЕС, Индии, Китая, США (МНИОКР),

%

|

Страна |

Годы |

|||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

||||

|

ТИ |

МНИОКР |

ТИ |

МНИОКР |

ТИ |

МНИОКР |

|

|

Австрия |

42,9 |

11,2 |

43,9 |

19,6 |

39,3 |

16,8 |

|

Бельгия |

47,9 |

21,7 |

51,6 |

14,3 |

46,5 |

22,2 |

|

Германия |

63,8 |

2,2 |

64,2 |

3,0 |

55,0 |

2,5 |

|

Дания |

42,5 |

н/д |

42,9 |

н/д |

38,1 |

16,8 |

|

Ирландия |

44,9 |

2,7 |

46,8 |

7,9 |

42,3 |

10,4 |

|

Люксембург |

46,0 |

12,2 |

50,0 |

13,0 |

48,5 |

4,9 |

|

Португалия |

50,1 |

4,2 |

46,4 |

2,2 |

41,3 |

2,4 |

|

РФ |

7,9 |

2,5 |

9,1 |

4,4 |

8,9 |

4,5 |

|

Финляндия |

46,8 |

16,2 |

46,4 |

19,4 |

44,6 |

14,3 |

|

Швеция |

44,7 |

17,2 |

48,5 |

15,5 |

45,2 |

11,1 |

|

Эстония |

47,8 |

18,2 |

46,7 |

14,6 |

38,4 |

15,9 |

|

Источник: [1] |

||||||

В 2010 – 2011 гг. в большинстве рассматриваемых стран доля организаций, осуществляющих технологические инновации, увеличилась, что в Австрии, Германии, Ирландии, Люксембурге, РФ нашло отражение в активизации участия в международных НИОКР. В то же время, в целом за рассматриваемый период инновационная активность снизилась в 8 из 11 государств, а сокращение участия в международных НИОКР, если и наблюдалось, то в первую очередь в данных странах. Таким образом, хотя и не так очевидно, как в случае с общей интенсификацией инновационной кооперации, однако подтверждаются заключения о том, что современная инновационная деятельность сопровождается развитием международных проектов НИОКР.

В международном сотрудничестве в инновационной сфере одним из ключевых моментов выступает обмен опытом, в связи с чем сотрудничающие территории должны иметь определённые совместимые характеристики. Данный факт является подтверждением необходимости развития сотрудничества именно на региональном уровне, поскольку в каждом регионе существуют специфические потребности в получении и передаче различных ресурсов и результатов инновационной деятельности. Наглядным примером процесса регионализации является Европейский союз (ЕС), где проводится активная политика, направленная на повышение внимания к региональной специфике инновационного развития. В связи с этим, закономерным является заключение о необходимости разработки мер по развитию международного сотрудничества регионов в инновационной сфере [2]. В частности, требуются особые механизмы государственного управления, позволяющие активизировать инновационную деятельность российских регионов на основе развития международного сотрудничества.

Различия сотрудничества по формам и уровням осуществления является основанием для выделения типов сотрудничества в инновационной сфере:

-

1. Межгосударственный тип. Двусторонние и многосторонние международные соглашения и программы сотрудничества в инновационной деятельности. Заключаются и разрабатываются на уровне государства. Служат основой разработки специальных инициатив в рамках государственных программных документов.

-

2. Национальный тип. Национальные инициативы развития сотрудничества в инновационной деятельности. Реализуются федеральными структурами. Подразделяется на: 1) сотрудничество между отечественными субъектами инновационной деятельности; 2) сотрудничество между отечественными и зарубежными субъектами инновационной деятельности.

-

3. Региональный тип. Двусторонние и многосторонние международные соглашения и программы сотрудничества в инновационной деятельности.

-

4. Корпоративный тип. Сотрудничество предприятий, научно -исследовательских организаций, вузов. Подразделяется на: 1) самостоятельное сотрудничество с отечественными субъектами инновационной деятельности; 2) самостоятельное сотрудничество с зарубежными субъектами инновационной деятельности.

Региональные инициативы развития сотрудничества в инновационной деятельности. Заключаются и разрабатываются на региональном уровне. Реализуются региональными структурами. Подразделяется на: 1) сотрудничество между региональными субъектами инновационной деятельности; 2) сотрудничество между региональными и зарубежными субъектами инновационной деятельности.

В РФ накоплен опыт реализации обширного перечня мер государственной инновационной политики. Исследование тенденций развития последней позволяет выделить развитие сотрудничества в инновационной сфере в отдельное направление современного государственного управления инновационной деятельностью. Можно говорить о том, что в данной области за последние десятилетия создан определённый задел для последующей интенсификации инновационной деятельности с помощью соответствующих инструментов. К основным принимаемым мерам относятся:

-

1. Международные конкурсы, проводимые при участии органов власти и управления и организаций инновационной инфраструктуры РФ. Ежегодно Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере проводится реализация механизма международного сотрудничества, предполагающего проведение конкурсов на выполнение НИОКР. Данные отчётов Фонда свидетельствуют о более чем двукратном увеличении количества международных проектов НИОКР, ежегодно получающих финансирование. Возрастает и общий объём финансирования проектов [5].

-

2. Реализация федеральных целевых программ. В рамках данных мер крупнейшим инструментом реализации международных проектов НИОКР (предполагающим, однако, меньшую ориентацию на прикладные исследования) являются ежегодные мероприятия, осуществляемые Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ). Меры поддержки начал оказывать Российский научный фонд (РНФ). Международные проекты осуществляются в целях развития международных связей учёных и организаций РФ, что, в свою очередь, призвано обеспечить повышение значимости научных результатов до мирового уровня. Данные отчётов РФФИ за последние годы свидетельствовали о росте внимания, уделяемого направлению реализации международных научно-исследовательских проектов. Несмотря на сокращение количества ежегодно поддерживаемых проектов, общая сумма финансирования, выделяемого на поддержку международных исследований,

-

3. Взаимодействие РФ и других стран на основе соглашений между правительствами стран и регионов, их министерствами, организациями инновационной инфраструктуры и т.д. Например, в рамках государственной программы РФ «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 гг. предусмотрена подпрограмма «Международное сотрудничество в сфере науки», предполагающая участие РФ в реализации межгосударственной целевой программы Евразийского экономического сообщества «Инновационные биотехнологии», в крупных международных проектах НИОКР по строительству и эксплуатации установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах, установки «Европейский источник синхротронного излучения» и др.

-

4. Заключение соглашений о сотрудничестве субъектами РФ с зарубежными регионами. Например, в Вологодской области такие соглашения в последние годы были подписаны с регионами Австрии, Латвии, Республики Беларусь. Тем не менее, в рамках данных соглашений направления развития сотрудничества в инновационной сфере не конкретизированы, а реализация инновационных проектов, как правило, не предусматривается. Кооперация сводится к обмену информацией, установлению контактов, организации визитов делегаций экспертов в сферах общих интересов, проведению совместных международных мероприятий.

-

5. Специализированные сети трансфера технологий как инструменты обмена знаниями между субъектами инновационной деятельности. Примером организации сети трансфера технологий в РФ является Российская сеть трансфера технологий (RTTN). Центры трансфера технологий, входящие в RTTN и создаваемые в регионах РФ, предоставляют субъектам инновационной деятельности информационно-консультационную поддержку в области возможностей трансфера инноваций и знаний в целях расширения инновационной кооперации между российскими и зарубежными организациями.

значительно возросла [4].

Рассмотрение имеющегося в РФ опыта позволяет заключить, что в отечественной практике особенностью международной инновационной кооперации является преобладание мер национального и наднационального уровней, что, наряду с жёсткой системой условий участия, создаёт препятствия к использованию региональными субъектами инновационной деятельности предоставляемых возможностей. Существенной проблемой остаётся поиск надёжных зарубежных контрагентов, поскольку заявки на участие, как правило, предполагают, что у предприятий уже имеются зарубежные партнёры. При этом в нормативных правовых документах в области инновационного развития отдельных регионов существуют обоснования направлений и целей развития международного сотрудничества.

Требуется разработка комплексных региональных механизмов, создающих условия для развития сотрудничества субъектов инновационной деятельности с зарубежными партнёрами и предусматривающих, в т. ч.: предоставление преференций участникам кооперации; предоставление государственных ресурсов на нужды инновационных взаимодействий; совершенствование законодательных основ инновационных взаимодействий; отладку соответствующих инфраструктурных элементов; развитие связей с инновационными сетями и программами высокоразвитых стран и их регионов; оказание систематической информационно-консультационной поддержки по организации и углублению инновационной кооперации. В качестве инструментов сотрудничества возможно использовать рамки уже имеющихся программных документов, создавать региональные инициативы поддержки проектов, предполагающих развитие инновационной кооперации. Кроме того, целесообразно наладить мониторинг международного сотрудничества в инновационной сфере в региональном разрезе и выявление возможностей подключения субъектов РФ к международным инновационным программам и проектам, поскольку разработка и отладка механизмов развития сотрудничества требует информации о текущем положении дел, оценки уровня сотрудничества.

Список литературы Сотрудничество в инновационной сфере в контексте современного государственного управления

- Индикаторы инновационной деятельности. 2014 : стат. сб. -М.: НИУ ВШЭ, 2014. -472 с.

- Международное научно-техническое сотрудничество: региональный аспект (на примере Северо-Западного федерального округа РФ и Республики Беларусь) /К.А. Задумкин, С.В. Теребова, В.В. Гончаров, В.А. Колотухин, Д.В. Никеенко. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. -154 c.

- Миндели, Л.Э. Совершенствование государственной научно-технической политики в процессе формирования национальной инновационной системы/Л.Э. Миндели, В.А. Васин//Инновации. -2008. -№1. -С. 43-55.

- Отчёт о деятельности Российского фонда фундаментальных исследований за 2014 г. . -Режим доступа: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/about/n_770

- Отчёты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере за 2010-2013 гг. . -Режим доступа: http://www.fasie.ru/o-fonde/otchety-fonda

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015 : стат. сб./Росстат. -М., 2015. -1266 с.

- Россия и страны мира. 2012 : стат. сб./Росстат. -M., 2012. -380 c.