Совершенствование адаптации студентов младших курсов к условиям высшей школы

Автор: Никулина Анна Витальевна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S1 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить влияние комплексного селеносодержащего соединения и физиопрофилактических средств на совершенствование биохимических показателей организма студентов 1-2-го курсов к условиям вуза в селенодефицитном регионе. Материалы и методы исследования. Проведено 12 серий лонгитюдных исследований с участием студентов первого и второго курсов вузов Чувашской Республики (n = 180). Концентрацию селена в сыворотке крови определяли флюориметрическим методом в модификации Н.А. Голубкиной («Флюорат-02-2М»); активность перекисного окисления липидов (ПОЛ, у.е.) и антиоксидантной системы (АОС, у.е.) - методом индуцированной хемилюминесценции («Биохемилюминометр БХЛ-06»). Результаты исследования. Выявлено, что применение «Селенес+» в комплексе с профилактическим фотохромосеансом сопровождается антиоксидантным, метаболическим и гемопоэтическим эффектами, выразившимися в нарастании активности АОС, концентрации селена на 31,1-62,5 % и, наоборот, понижении активности ПОЛ на 4,1-19,7 % в сопоставлении с контрольными показателями. Использование «Селенес+» в сочетании с оздоровительными физическими упражнениями способствует менее выраженному напряжению функциональной деятельности ССС в течение как теоретического обучения, так и экзаменационных периодов. Заключение. Таким образом, при комплексной селеновой коррекции адаптации организма с учетом биогеохимической специфичности региона происходит нормализация баланса между прооксидационными и противооксидационными параметрами системы антиоксидантной защиты, а также ускоренный переход от кратковременной адаптации к долговременной.

Адаптация, студенты, антиоксидантная система, селен, селенодефицитный регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147231871

IDR: 147231871 | УДК: 57.022 | DOI: 10.14529/hsm19s109

Текст научной статьи Совершенствование адаптации студентов младших курсов к условиям высшей школы

Введение. Чувашская Республика является регионом с высоким риском недостатка селена, что негативно отражается на состоянии здоровья животных и человека [7, 8]. В условиях дефицитных по доступности жителям тех или иных микро- и макроэлементов корригирование морфо-физиологического статуса всех возрастных групп населения недостающими компонентами рациона представляется весьма целесообразным [1, 3, 5, 6]. Особенно это актуально в отношении студентов младших курсов, находящихся в новых для себя социально-экономических условиях и пребывающих в фазе дефинитивного морфофизиологического становления, требующего полноценного нутриентного обеспечения [2, 4, 8, 9]. Логика учебного процесса в вузе предполагает периодическое преодоление студентами экзаменационных стрессов в рамках их физиологической и психологической адаптации [9]. С нашей точки зрения ликвидация селенодефицита и проведение некоторых фи-зиопрофилактических мероприятий в ходе учебного семестра способны предотвратить развитие интенсивных повреждающих процессов ПОЛ в периоды экзаменационных сессий [4, 13].

Исходя из сказанного выше цель нашей работы – изучить влияние комплексного селеносодержащего соединения и физиопрофи-лактических средств на совершенствование биохимических показателей организма студентов 1–2-го курсов к условиям вуза в селенодефицитном регионе.

Материалы и методы. Исследования проведены с участием студентов первого и второго курсов вузов Чувашской Республики (n = 180). Критерии включения обучающихся содержали соответствие по полу, возрасту, состоянию здоровья и наличие информированного согласия.

В каждой серии были сформированы по 3 группы (n = 30). У исследуемых оценивали биохимические показатели в сентябре и феврале (начало), декабре и мае (конец) теоретического обучения, а также во время зимних (январь) и летних (июнь) экзаменационных сессий 1–4-го учебных семестров. В I–IV сериях девушкам и юношам за 1 месяц до начала экзаменационных сессий в течение 30 дней давали «Селенес+» (III группа) или плацебо (II) в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ по 1 драже перорально. В V–VIII сериях все обучающиеся из II группы получали плацебо, III – «Селенес+». И девушки, и юноши всех групп помимо занятий физической культурой по программе ФГОС ВО дважды в неделю по 1,5 часа выполняли специальный комплекс оздоровительных физических занятий (КОФЗ). В IX–XII сериях участники из II и III групп принимали «Селенес+», а обучающимся III группы дополнительно проводили двухнедельную серию профилактических фотохромосеансов («Аверс-Лайт», синие лучи спектра, 20–25 минут ежедневно). В каждой серии исследований юноши и девушки, входившие в I группу, служили контролем и не подвергались воздействию моделируемых факторов.

Концентрацию селена в сыворотке крови определяли флюориметрическим методом в модификации Н.А. Голубкиной («Флюорат-02-2М»); активность перекисного окисления липидов (ПОЛ, у.е.) и антиоксидантной системы (АОС, у.е.) – методом индуцированной хемилюминесценции («Биохемилюминометр БХЛ-06»). Статистическую обработку полученных данных производили в программе Statistica 6.0. for Windows. Для выявления межгрупповых различий применяли U критерий Манна–Уитни c порогом достоверности р < 0,05.

Результаты. Комплексность подхода во всех сериях исследований означала как проведение дополнительных оздоровительных мероприятий в совокупности с приемом селеносодержащего препарата, так и учет состава самой биодобавки, представляющей собой композицию селенопирана (СП), витамина С, витамина Е и оптимизицирующей адаптацию студентов за счет биобаланса интенсивности процессов свободнорадикального окисления (СРО) и активности АОС.

Компоненты добавки оказывают влияние на разные этапы образования органических перекисей: токоферолы предупреждают ПОЛ за счет снижения интенсивности окисления SH-группы мембранных белков, а глутатионпероксидаза разлагает уже образовавшиеся перекиси липидов и водорода. Вместе с аскорбатом α-токоферол способствует включе- нию селена в активный центр глутатионпероксидазы [10–12, 14, 15].

В I–II сериях исследований на протяжении первого учебного года уровень селена в сыворотке крови повышался у студентов III группы от (67,08 ± 1,512) до (84,17 ± 0,877) мкг/л, оставаясь практически неизменным у юношей I и II групп ((64,56 ± 1,972)–(67,14 ± 2,019) и (65,93 ± 1,352)–(67,22 ± 1,507) мкг/л соответственно). На втором курсе концентрация микроэлемента находилась в диапазоне (66,41 ± ± 1,756)–(80,51 ± 0,593) и (67,02 ± 1,270)– (96,55 ± 0,580) мкг/л. Причем студенты III группы характеризовались более высокими значениями параметра по отношению к контрольным показателям (Р < 0,05–0,001) на всем протяжении исследования.

При развитии общего неспецифического адаптационного синдрома отмечается активизация ПОЛ в результате увеличения реакций детоксикации, а также усиления синтеза эйкозаноидов и обновления мембран [15].

Так, активность процессов ПОЛ у студентов исследуемых групп на первом курсе увеличивалась от (4,53 ± 0,075)–(4,59 ± 0,037) до (4,48 ± 0,026)–(4,80 ± 0,015) у.е. с заметным преимуществом юношей I и II групп в конце учебного года (P < 0,05–0,001). Активность АОС первокурсников также увеличивалась от начала к концу учебного года ((от 1,26 ± ± 0,031)–(1,30 ± 0,022) до (1,36 ± 0,009)– (1,44 ± 0,011) у.е.).

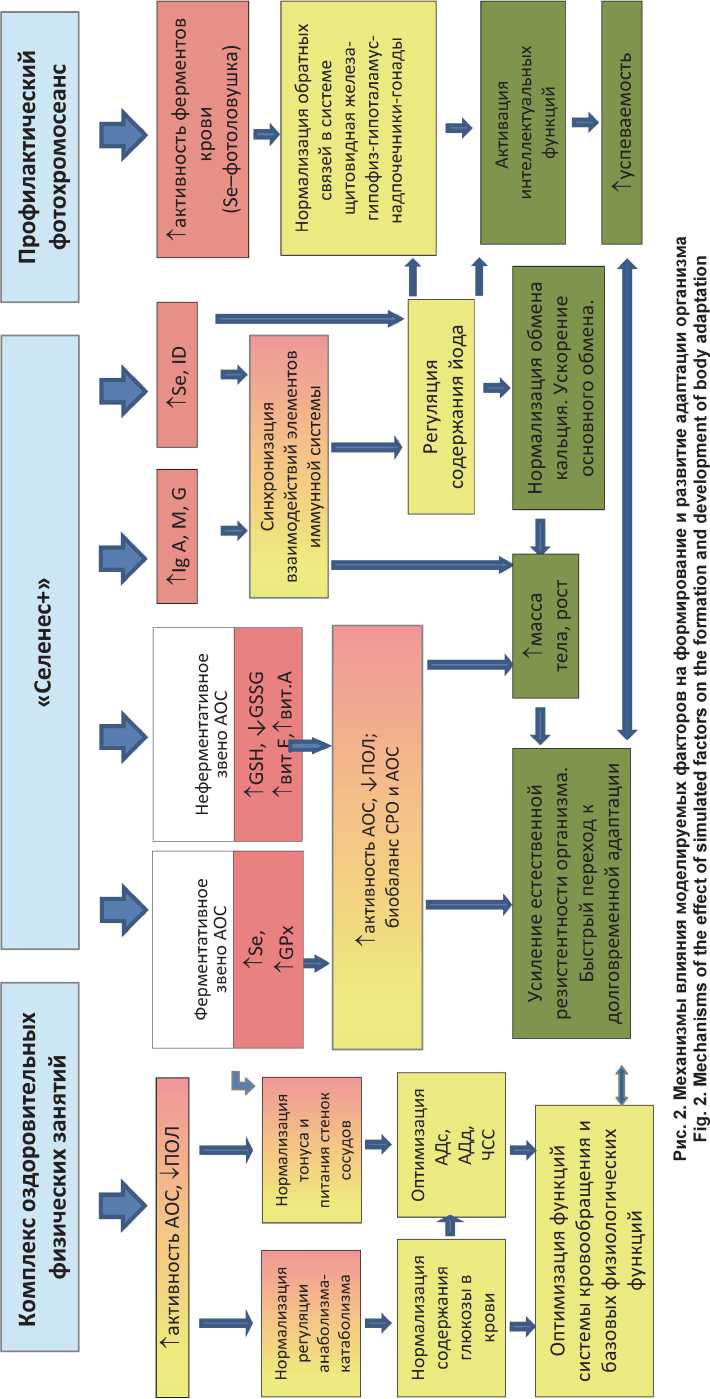

ПОЛ и АОС студентов 2-го курса в начале и конце теоретического обучения, а также в периоды сессии (II серия) отражены в таблице.

Чем интенсивнее СРО, тем сильнее хемилюминесценция плазмы крови. Студенты III группы заметно уступали по данному биохимическому показателю сверстникам контрольной и II групп в декабре, мае и июне (Р < 0,05–0,01). Активность АОС у второкурсников всех групп нелинейно менялась, и у юношей III группы была выше, чем в I и II группах соответственно на 12,9 и 7,5 % (Р < 0,05) в период летней экзаменационной сессии.

В III–IV сериях исследований использование на 1-м курсе девушками «Селенес+» приводило к увеличению концентрации микроэлемента в крови до (87,80 ± 4,586) в зимней сессии и (101,20 ± 2,366) мкг/л – в летней, в то время как у их ровесниц I и II групп данные показатели составляли (63,40 ± 4,185)– (61,50 ± 1,933) и (60,20 ± 2,972)–(61,40 ±

Биохимические показатели студентов во II cерии исследований (М ± m) (n = 30) Biochemical data of students in study II(М ±m) (n = 30)

|

Показатель Indicator |

Периоды исследования Stage |

1-й семестр 1st semester |

2-й семестр 2nd semester |

||||

|

Начало обучения Beginning of the academic year |

Конец обучения End of the academic year |

Сессия Еxam-period |

Начало обучения Beginning of the academic year |

Конец обучения End of the academic year |

Сессия Еxam-period |

||

|

ПОЛ (у.е.) Lipid peroxidation (c.u.) |

I группа I group (n = 10) |

4,71 ± 0,081 |

4,62 ± 0,039 |

4,74 ± 0,057 |

4,64 ± 0,030 |

4,46 ± 0,022 |

4,96 ± 0,043 |

|

II группа II group (n = 10) |

4,58 ± 0,059 |

4,47 ± 0,054 |

4,65 ± 0,058 |

4,55 ± 0,056 |

4,38 ± 0,057 |

4,84 ± 0,009 |

|

|

III группа III group (n = 10) |

4,37 ± 0,089* |

4,31 ± 0,044* |

4,37 ± 0,087* |

4,30 ± 0,073* |

4,18 ± 0,036* • |

4,63 ± 0,023* • |

|

|

АОС (у.е.) Аntioxidant system (c.u.) |

I группа I group (n = 10) |

1,40 ± 0,053 |

1,30 ± 0,033 |

1,35 ± 0,042 |

1,28 ± 0,034 |

1,22 ± 0,031 |

1,35 ± 0,018 |

|

II группа II group (n = 10) |

1,46 ± 0,021 |

1,37 ± 0,024 |

1,42 ± 0,035 |

1,36 ± 0,029 |

1,27 ± 0,030 |

1,46 ± 0,014 |

|

|

III группа III group (n = 10) |

1,55 ± 0,032 |

1,48 ± 0,034* • |

1,51 ± 0,027* • |

1,42 ± 0,013* |

1,34 ± 0,016* |

1,55 ± 0,030* |

|

Примечание. * – p < 0,05 изменения достоверны между обучающимися контрольной и опытных групп;

• – p < 0,05 изменения достоверны между студентами опытных групп.

Note. *– p < 0.05 changes are significant between the students of control and experimental groups;

• – p < 0.05 changes are significant between the students of II and III experimental groups.

± 1,521) мкг/л соответственно. В течение всего учебного года, начиная с февраля, концентрация Se у девушек III группы была больше соответственно на 40,8–75,2 и 34,2–62,5 % (Р < 0,01), чем у сверстниц из I и II групп. На 2-м курсе аналогичная разница была равна 40,8–75,2 и 34,2–62,5 % (Р < 0,01).

Активность ПОЛ студенток всех групп в начале первого учебного года лежала в диапазоне от (4,33 ± 0,071) до (4,64 ± 0,191) у.е. Межгрупповая разница составляла 11,8–17,2 % (P < 0,05–0,01) в январе, 7,0–8,4 (P < 0,05) – феврале, 5,3–7,9 (P > 0,05) и 11,6–17,3 % – июне (P < 0,05–0,01) с большими значениями студенток контрольной группы. На 2-м году обучения активность ПОЛ вновь была выше у девушек, повышаясь к сессиям в следующих диапазонах: (3,98 ± 0,190)–(4,75 ± 0,089); (3,64 ± 0,127)–(4,27 ± 0,057) и (2,86 ± 0,113)– (3,79 ± 0,095) у.е. в I–III группах соответственно.

Активность АОС менялась обратно пропорционально активности ПОЛ. Среднегруп- повые значения параметра в периоды экзаменационных сессий были выше у девушек, принимавших «Селенес+», по сравнению со студентками I и II групп. На 1-м курсе разница составила 5,8 % (P > 0,05) в январе и 7,4–8,2 % (P > 0,05) – в июне; на 2-м курсе – 6,1–12,9 и 2,1–10,6 % (Р > 0,05).

В начале V–VI серий исследований концентрация изучаемого микроэлемента в сыворотке крови студентов всех групп составляла (48,20 ± 0,707)–(51,20 ± 0,677) мкг/л; затем снижаясь у юношей I и II групп до (46,15 ± ± 0,624) и (48,83 ± 0,726) мкг/л соответственно. В отличие от них студенты III группы отличались повышением уровня селена в крови и, начиная с января, превосходили своих сверстников I и II групп на 28,5–73,6 % и 22,1–64,1 % (Р < 0,01) соответственно.

Активность ПОЛ у учащейся молодежи всех групп в начале первого года лежала в диапазоне (3,67 ± 0,051)–(3,87 ± 0,086) у.е., возрастая к концу теоретического обучения 1-го семестра до (4,46 ± 0,129)–(4,97 ± 0,088) у.е.

и постепенно снижаясь к концу учебного года до (3,38 ± 0,030)–(3,93 ± 0,054) у.е. При этом у студентов контрольной группы в декабре – июне интенсивность ПОЛ была выше, чем у однокурсников из III группы на 8,2–17,7 % (Р < 0,05). На втором курсе статистически значимая разница в данном параметре наблюдалась между студентами I и III групп и составляла 20,2–21,5 в феврале – июне (Р < 0,01).

АОС у первокурсников вне зависимости от принадлежности к той или иной группе возрастала в периоды сессий. В январе активность АОС у студентов III группы была выше аналогичных показателей сверстников I и II групп на 34,2 и 27,6; в июне – на 19,3 и 14,3 % (Р < 0,01). В 3-м семестре учащаяся молодежь I и II групп характеризовалась снижением, а III группы – ростом активности АОС. В 4-м семестре активность АОС нелинейно снижалась в I группе и повышалась во II и III группах соответственно. Студенты, получавшие «Селенес+» и КОФЗ, в декабре – июне имели статистически значимое преимущество над сверстниками, принимавшим плацебо (10,9–29,3 %; Р < 0,01), и однокурсниками из контрольной группы (18,8–30,3 %; Р < 0,01).

На протяжении VII–VIII серий исследований концентрация Se в крови у девушек, принимавших «Селенес+» в комплексе с КОФЗ, увеличивалась от 65,90 ± 1,364 до 108,90 ± 2,967 мкг/л. При этом в разные периоды 1-го курса она был выше аналогичных показателей сверстниц I и II групп на 9,0–61,3 % (Р < 0,01). На 2-м курсе разница с однокурсницами I и II групп составляла 21,5–76,8 (Р < 0,01) и 12–52,7 % (Р < 0,05–0,01) соответственно.

Интенсивность ПОЛ у студенток I–III групп возрастала к периоду зимней сессии первого семестра ((3,49 ± 0,170) против (4,40 ± 0,064); (3,88 ± 0,107) против (4,39 ± 0,079) и (3,74 ± ± 0,062) против (4,13 ± 0,077) у.е. соответственно) (Т = 7; Р < 0,05). Во 2-м семестре у девушек, занимающихся физическими упражнениями и принимавшими «Селенес+», в отличие от остальных участниц исследований ПОЛ уменьшалось от (4,27 ± 0,041) до (4,09 ± ± 0,021) у.е. (Т = 10; P < 0,05). Во все сроки 4-го семестра значение данного параметра у студенток III группы было меньше по сравнению с I и II группами на 7,4–15,1 (Р < 0,01) и 5,5–11,4 % (Р < 0,01) соответственно. При этом в конце 2-го курса разница между студентками III и I групп составляла 8,1 % (Р < 0,01).

Активность АОС у студенток первого курса из I, II групп сначала увеличивалась, а затем уменьшалась к периоду зимней сессии; у студенток же III группы продолжала возрастать на всем протяжении учебного года. В 4-м семестре наблюдалось постепенное увеличение показателя от февраля к июню: (1,25 ± 0,016) против (1,30 ± 0,022), (1,22 ± ± 0,048) против (1,39 ± 0,026) и (1,33 ± 0,021) против (1,47 ± 0,013) у.е. Межгрупповая разница активности АОС девушек, принимавших изучаемую селеносодержащую добавку, и их контрольными сверстницами в январе и июне составляла 12,4 и 13,1 % (Р < 0,01).

IX–X серии исследований показали, что в период обучения на 1-м курсе концентрация Se у студентов контрольной группы менялась несущественно: от (47,91 ± 0,724) в сентябре до (47,95 ± 0,622) мкг/л в июне в отличие от юношей, принимавших биодобавку и получавших «Селенес+» в комплексе с курсом фотохромосеансов (соответственно (49,41 ± ± 0,600)–(72,79 ± 0,927) и (50,07 ± 0,196)– (75,50 ± 0,868) мкг/л). С января по май данный параметр был выше у студентов опытных групп, чем у их сверстников из группы контроля на 27,8–51,8 и 28,5–57,5 % (Р < 0,01). На 2-м курсе юноши опытных групп в ходе всей серии исследований превосходили своих сверстников на 25,8–52,2 и 34,7–67,3 % (Р < 0,01).

Активность ПОЛ в первокурсников контрольной группы статистически значимо превосходила таковую юношей II и III групп на 3,5–6,8 (январь – май) и 6,4–10,4 % (январь – июнь) соответственно (Р < 0,05–0,01). На 2-м курсе интенсивность ПОЛ у студентов контрольной группы увеличивалась оба семестра к сессиям от (3,78 ± 0,060) до (3,79 ± 0,039) и от (3,44 ± 0,020) до (3,80 ± 0,056) у.е. У студентов, принимавших «Селенес+» и проходивших курс приема добавки в комплексе с фотохромосеансами, данный показатель снижался от начала 3-го семестра к его концу: (3,61 ± 0,020) против (3,52 ± 0,034) и (3,29 ± ± 0,023) против (3,13 ± 0,020) у.е. соответственно. Аналогичная картина была зафиксирована в 4-м семестре. Отмечено, что юноши II группы в сентябре, январе, мае и июне отличались меньшей активностью ПОЛ, чем их сверстники из группы контроля (на 4,5–10,3 % (Р < 0,05–0,01); а студенты III группы – на 9–19,7 % (Р < 0,01) во все сроки исследований X серии.

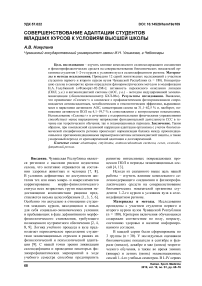

Студенты, принимавшие «Селенес+», во все сроки 2-го учебного семестра превосходили по активности АОС сверстников из контрольной группы на 14,3–21,9 % (Р < 0,01), а принимавших биодобавку в комплексе с курсом фотохромосеансов – на 20,2–34,2 % (Р < 0,05–0,01). Во время 3-го учебного семестра у студентов I группы происходило уменьшение данного параметра, а у их однокурсников из II и III групп – увеличение. Начиная с сентября и декабря до конца учебного года юноши, принимавшие добавку и получавшие «Селенес+» в комплексе с фотохромосеансами, отличались большей активностью АОС, чем сверстники из группы контроля на 11,7–23 и 12,6–32,2 % (Р < 0,01) соответственно. На рис. 1 показана активность АОС студентов в конце второго учебного года.

В XI–XII сериях исследований уровень изучаемого микроэлемента у девушек контрольной группы менялся от (60,00 ± 1,418) до (62,15 ± 1,167) мкг/л. Начиная с января и до конца учебного года студентки II и III групп превосходили сверстниц I группы соответственно на 28,8–44,8 и 25,2–51,5 % (Р < 0,01). На 2-м курсе диапазон колебаний уровня селена в группе контроля составлял (58,70 ± ± 0,558)–(63,40 ± 2,348) мкг/л. У девушек II и

III групп во все сроки исследования концентрация микроэлемента была выше контрольных значений на 17,5–44,1 и 19,7–52,1 % (Р < 0,01).

Активность ПОЛ у студенток всех групп в 1-м семестре уменьшалась от начала к концу теоретического обучения, после чего возрастала к экзаменационному периоду до (4,69 ± ± 0,061), (4,39 ± 0,079) и (4,65 ± 0,067) у.е. Во 2-м семестре активность ПОЛ росла в контрольной группе (до (4,87 ± 0,014) у.е.), тогда как у студенток, принимавших «Селенес+» и получавших его совместно с фотохромосеансами, напротив, уменьшалась (с (4,32 ± 0,113) до (4,28 ± 0,045) и с (4,57 ± 0,046) до (4,44 ± ± 0,071) у.е.). На 2-м курсе интенсивность ПОЛ у девушек группы контроля росла на протяжении семестров: (4,28 ± 0,068)–(4,48 ± ± 0,085) и (4,34 ± 0,057)–(4,38 ± 0,045) у.е. У девушек, принимавших «Селенес+», ПОЛ уменьшалось до (4,15 ± 0,036) у.е. У студенток III группы в 3-м семестре ПОЛ увеличивалось, а в 4-м – уменьшалось до (4,20 ± ± 0,064) у.е. В январе и феврале различия между студентками II и III групп по изучаемому показателю составили 8,4–10,5 % (Р < 0,05).

Группа; LS Means

Wilks lambda=,00489, F(34, 22)=8,6058, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

Рис. 1. Активность АОС студентов в конце 4-го семестра («Селенес+» и профилактический фотохромосеанс) Fig. 1. Antioxidant activity in students at the end of the 4th semester (Selenes + and disease-preventing photochrome session)

На 1-м курсе активность АОС у студенток группы контроля снижалась от (1,28 ± 0,036) до (1,14 ± 0,017) у.е. У девушек III группы она, напротив, увеличивалась до (1,87 ± 0,018) у.е. В январе – июне разница составила 21,4–64 % (P < 0,01) в пользу девушек, принимавших «Селенес+» совместно с фотохромосеансом. В 3-м учебном семестре активность АОС в снижалась у девушек из I и повышалась у их сверстниц из II и III групп; в 4-м – возрастала у девушек всех групп: (1,18 ± 0,018) против (1,27 ± 0,026), (1,48 ± 0,053) против (1,59 ± ± 0,028) и (1,61 ± 0,045) против (1,68 ± ± 0,036) у.е. соответственно. На протяжении всей XII серии исследований девушки I группы уступали сверстницам опытных групп на 14,5–25,9 и 16,2–47,1 % соответственно (Р < 0,01).

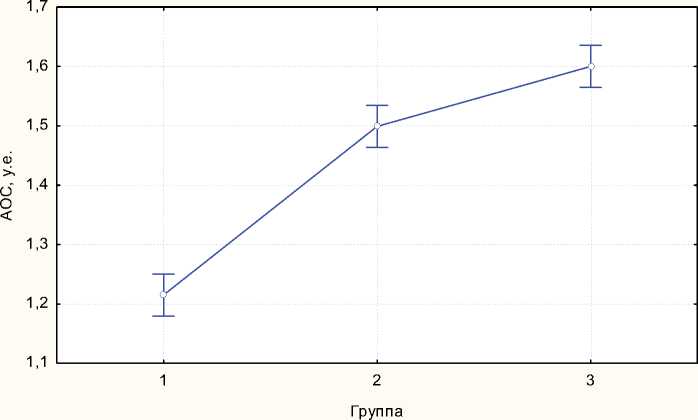

Полученные результаты описанных биохимических тестов, целого ряда антропометрических, гематологических исследований, а также изучения особенностей сердечнососудистой и вегетативной нервной системы позволили составить схему, демонстрирующую механизмы воздействия моделируемых факторов на реализацию адаптации организма к меняющимся условиям среды (рис. 2).

Заключение. Таким образом, в случае комплексной селеновой коррекции адаптации организма происходит нормализация баланса между прооксидационными (понижение уровня малонового диальдегида, глутатиона окисленного, активности ПОЛ) и противооксида-ционными (нарастание концентрации витаминов Е и А, глутатиона восстановленного, каталазы, глутатионпероксидазы, селена, активности АОС) параметрами системы антиоксидантной защиты, а также ускоренный переход от кратковременной адаптации к долговременной.

Как следствие, в возрастном аспекте имеют место обменные (увеличение содержания общего белка, стабилизация уровня йода, глюкозы, кальция), иммунные (активизация гемопоэза, рост уровня А-, М-, G-иммуноглобулинов), соматометрические (увеличение массы тела) эффекты.

Поэтому проведение профилактики селенодефицита во многом способствует снижению напряжения регуляторных механизмов и биологически более эффективному протеканию адаптации организмов к новым условиям жизнедеятельности с учетом биогеохимической специфичности региона.

Список литературы Совершенствование адаптации студентов младших курсов к условиям высшей школы

- Агаджанян, Н.А. Стресс, физиологические и экологические аспекты адаптации путем коррекции / Н.А. Агаджанян, С.В. Нотова. - Оренбург: Оренбург. гос. ун-т, 2009. - 274 с.

- Маймулов, В.Г. Основы системного анализа в эколого-гигиенических исследованиях / В.Г. Маймулов, С.В. Нагорный, А.В. Шабров. - СПб.: СПб. ГМА им. И.И. Мечникова, 2000. - 342 с.

- Оберлис, Д. Биологическая роль макро- и микроэлементов у человека и животных / Д. Оберлис, Б. Харланд, А. Скальный. - СПб.: Наука, 2008. - 544 с.

- Панихина, А.В. Влияние оздоровительной аэробики на адаптацию первокурсниц из сельской и городской местности к условиям обучения в высшей школе / А.В. Панихина, О.Б. Колесникова // Бюл. эксперимент. биологии и медицины. - 2011. - Т. 152, № 10. - С. 463-465.

- Радыш, И.В. Введение в элементологию: учеб. пособие / И.В. Радыш, А.В. Скальный, С.В. Нотова и др. - Оренбург: Оренбург. гос. ун-т, 2017. - 183 с.

- Скальная, М.Г. Макро- и микроэлементы в питании современного человека: эколого-физиологические и социальные аспекты / М.Г. Скальная, С.В. Нотова. - М.: РОСМЭМ, 2004. - 310 с.

- Сусликов, В.Л. Геохимическая экология болезней. Т. 2: Атомовиты / В.Л. Сусликов. - М.: Гелиос АРВ, 2000. - 672 с.

- Элементный статус населения России. Ч. 4: Элементный статус населения Приволжского и Уральского федеральных округов / Л.И. Афтанас; под ред. А.В. Скального, М.Ф. Киселева. - СПб.: Медкнига «ЭЛБИ-СПб», 2013. - 576 с.

- Шарыпова, Н.В. Вегетативные индексы при экзаменационном (эмоциональном) стрессе / Н.В. Шарыпова // Фундамент. исследования. - 2005. - № 2. - С. 58-59.

- Bosello-Travain, V. Protein disulfide isomerase and glutathione are alternative substrates in the one Cys catalytic cycle of glutathione peroxidase 7 / V. Bosello-Travain, M. Conrad, G. Cozza et al. // Biochimica et Biophysica Acta (BBA). General Subjects. - 2013. - Vol. 1830. - P. 3846-3857.

- Dong, Yu. Antioxidative role of selenoprotein W in oxidant-induced chicken splenic lymphocyte death / Dong Yu., Ziwei Zhang, Hai-dong Yao // BioMetals. - 2014. - Vol. 27. - P. 277-291.

- Gao, J. Daily selenium intake in a moderate selenium deficiency area of Suzhou, China / J. Gao, Y. Liu, Y. Huang et al. // Food Chem. - 2011. - Vol. 126. - P. 1088-1093.

- Hanif, S.H. Muhammed Influence of Menstrual Cycle on Maximal Aerobic Power of Young Female Adults // AJPARS. - 2011. - Vol. 3, no. 1. - Р. 36-41.

- Traber, M.G. Vitamins C and E: Beneficial effects from a mechanistic perspective / M.G. Traber, J.F. Stevens // Free Radical Biology and Medicine. - 2011. - Vol. 51, iss. 5. - P. 1000-1013.

- Zhang, Q. Enzymatic Methylation: A Tale of Two SAMs / Q. Zhang, W.A. Van der Donk, W. Radical-Mediated // Acc. Chem. Res. - 2012. - Vol. 45. - P. 555-564.