Совершенствование аппарата для доения коров с различной степенью развития долей вымени

Автор: Краснов И.Н., Краснова А.Ю., Мирошникова В.В., Немцев А.Г.

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 3 (67), 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлено описание экспериментального устройства для измерения надоя молока из четвертей вымени коров в условиях использования в молочном животноводстве нашей страны распространённого в настоящее время серийно выпускаемого доильного аппарата марки ДА-2М. Получены экспериментальные данные о величине надоя молока этим аппаратом по четвертям вымени коров, имеющих различный индекс вымени, и длительности выдаивания каждой четверти, используемые обычно в процессе оценки функциональных его свойств. Подтверждена существенная разница во времени извлечения молока из сосков, расположенных на различных долях вымени. Разработан вариант устранения этого за счёт уменьшения времени такта сосания в стаканах доильного аппарата, которые специально предназначены для извлечения молока из передних долей, степень развития которых обусловлена в основном формой и развитием вымени дойной коровы. Он предусматривает замену в серийно выпускаемом доильном аппарате мембранного пульсатора на новый, предложенный нами ротационный пульсатор, который изменяет принцип и последовательность работы доильных стаканов в составе аппарата на почетвертное, круговое или последовательное доение долей вымени с возможностью регулировки времени такта сосания в стаканах, предусмотренных для выдаивания молока из сосков передней менее развитой половины молочной железы коровы. Это не меняет принцип работы двухтактного аппарата, в нём, как и в серийном ДА-2М. под сосками действует постоянный вакуум, а в межстенные камеры стаканов поочерёдно в каждый из них по мере вращения ротора пульсатора подаётся то вакуум в такте сосания, то воздух атмосферного давления при такте сжатия. Применительно к нему представлены полученные нами аналитические зависимости для расчёта времени переходных процессов в технологии пневмопривода доильных стаканов, гарантирующие их работу в режиме, аналогичном серийному доильному аппарату.

Четверти вымени, машинное доение, продолжительность доения, ротационный пульсатор

Короткий адрес: https://sciup.org/140307943

IDR: 140307943 | УДК: 637.125 | DOI: 10.55618/20756704_2024_17_3_19-33

Текст научной статьи Совершенствование аппарата для доения коров с различной степенью развития долей вымени

Введение. В России, как и во всех странах мира, повсеместно для машинного доения коров используются отсасывающие (вакуумные) доильные аппараты [1–6]. Это в сравнении с ручным доением вызвало заметное снижение продуктивности коров, существенное сокращение срока продуктивного использования их и послужило основой для проведения исследований комплекса технологических, зоотехнических, ветеринарных проблем и отдельных вопросов, вызванных существующим процессом машинного доения коров [7].

Установлено снижение почти на 30% разового надоя молока от опытной коровы при доении её доильным аппаратом отсасывающего типа, имеющего любой принцип работы (двух- или трёхтактный, с регулируемыми частотой, рабочим вакуумом или массой подвесной части) в сравнении с получаемым количеством молока ручным доением. Большинство отечественных и зарубежных учёных объясняют это более полным выдаиванием молока из всех долей вымени коровы и уменьшением остаточного молока после операций ручного доения

[8, 9]. Однако одним этим степень повышения надоев в опытных данных по ручному доению объяснить нельзя: количество остаточного молока после машинного и ручного доений в среднем разнится лишь на 0,6 кг, то есть не более чем на 10% от разового надоя (Карташов Л.П., Соловьев С.А., Асманкин Е.М., Макаровская З.В. Расчет исполнительных механизмов биотехнической системы: монография. Российская академия наук, Уральское отделение, Институт прикладной механики. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. – 182 с. ISBN: 5-7691-1313-8. EDN: YVXITT).

В настоящее время коровы крупных молочных ферм проходят проверку по надою чаще с использованием доильных аппаратов марки ДАЧ-1М, оборудованных счетчиками лоткового типа [10, 11, 12]. Применение их на фермах малых хозяйств нерентабельно и громоздко. Нами для этих целей разработан усовершенствованный на базе известного ДА-2М аппарат четвертного поочерёдного доения сосков коров, имеющих различный индекс развития вымени, без опасных передержек или «холостой работы» доильных стаканов на уже выдоенных долях (патент на изобретение RU 2610553 C).

Материалы и методы исследования предусматривали сохранение постоянной массы подвесной части доильного аппарата к вымени коровы (доильных стаканов с коллектором) с дополнительной комплектацией его специальным молокомером для определения надоя по всем его четвертям.

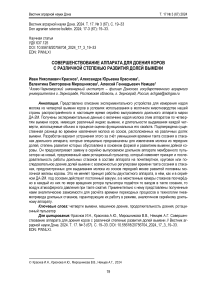

Молокомер для опытов [10, 13] имел корпус 1 (рисунок 1), разделённый внутри перегородками 2–5 на изолированные друг от друга ёмкости 6–9 для надоя из соответствующих четвертей вымени в процессе машинного доения животного. В центре его смонтирована трубка 10 откачки молока в конце доения, патрубок 18 которой имел зажим 20, открываемый на время откачки надоенного молока непосредственно в молокопровод 19 после его измерения. Открытие и закрытие нижнего обреза трубки 10 и отверстий 12 слива молока производилось пневмоклапаном с мембраной 11 за счёт подачи в камеру 15 его то вакуума из трубопровода 16, то атмосферного давления, управляя краном 17.

Верх трубки 10 закрыт пробкой 21, открытие которой даёт возможность отбора на анализ проб надоенного молока.

На ёмкости 6–9 и доильные стаканы в соответствии с их оперативным назначением были нанесены специальные метки: ПП и ЗП, ПЛ и ЗЛ положения соска впереди или сзади вымени, с правой или левой его сторон. Шкала 26 на молокомере служила для измерения общего количества надоенного от коровы молока.

Для измерения надоя по четвертям вымени коровы опытной группы чёрнопёстрой породы в процессе контрольной дойки зажимы 24 открывали, 20 закрывали, открывали и кран 17 для подачи атмосферного воздуха в камеру 14. За счёт разности давлений, действующих на мембрану 13, она поднималась в пневмоклапане вверх и закрывала трубку 10 и отверстия 12 сообщения с ёмкостями 6–9. На подготовленные к доению соски вымени закрепляли соответствующие им доильные стаканы, и молоко при доении раздельно подавалось из каждого соска вымени, собираясь в ёмкостях 6–9. Надой из каждой четверти вымени измерялся через равные принятые в опыте промежутки времени, используя показания шкалы 26.

1 – корпус; 2, 3, 4, 5 – внутренние перегородки; 6, 7, 8, 9 – ёмкости; 10, 11, 12 и 13 – трубка, пневмоклапан, отверстия и мембрана в линии откачки молока; 14 и 15 – камеры в пневмоклапане; 16 – трубопровод; 17 – кран; 18, 22, 25 – патрубки; 19 – молокопровод; 20, 24 – краны зажимного типа; 21 – пробка; 23 – вакуум-провод; 26 и 27 – шкалы надоя по четвертям и измерений общего надоя; 28 – опора молокомера

Рисунок 1 – Схема молокомера для измерения надоя по четвертям вымени коровы 1 – body; 2, 3, 4, 5 – internal partitions; 6, 7, 8, 9 – containers; 10, 11, 12 and 13 – tube, pneumatic valve, holes and membrane in the milk pumping line; 14 and 15 – chambers in the pneumatic valve;

16 – pipeline; 17 – tap; 18, 22, 25 – pipes; 19 – milk pipeline; 20, 24 – clamp-type taps; 21 – plug;

23 – vacuum line; 26 and 27 – scales for milk yield by quarters and for measuring total milk yield;

28 – milk gauge bearing

Figure 1 – Schematic diagram of a milk gauge for measuring milk yield by quarters of a cow’s udder

Завершалось доение измерением количества молока, полученного из каждой четверти, а после установки пневмоклапана в положение создания единого уровня надоенного молока в молокомере определением суммарного разового надоя от коровы по шкале 27. Для отбора проб молока на анализ открывали пробку 21 и производили забор его из трубки 10, после чего молоко откачивали в молокопровод доильного агрегата.

Полученные данные служили основой для разработки усовершенствованного доильного аппарата с изменением режима работы в зависимости от степени развития четвертей вымени коровы.

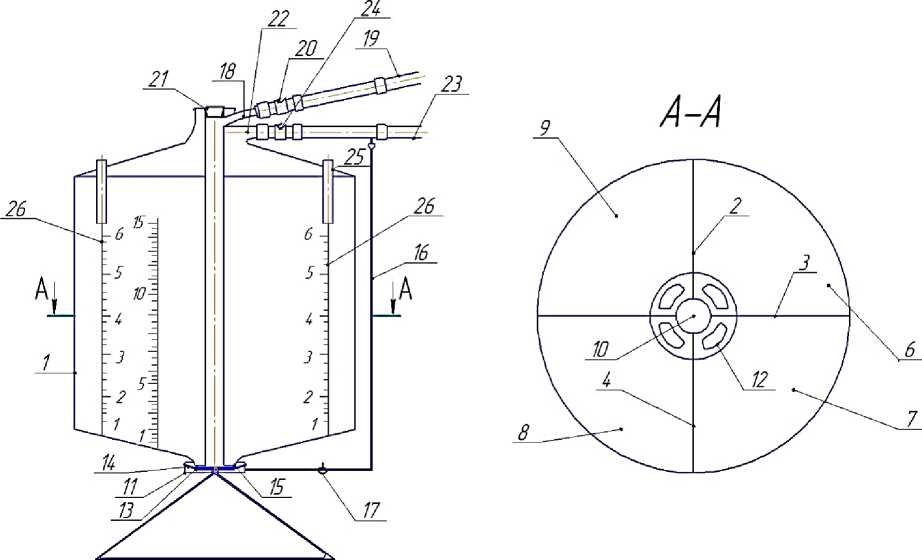

Результаты исследования и их обсуждение. Контрольными дойками определения надоев по четвертям вымени коров чёрно-пёстрой породы аппаратом типа ДА-2М (отношение времени такта сосания ко времени такта сжатия λ = 0,43) установлено, что в принципе левая и правая половины вымени всех опытных коров содержат одинаковое количество секретируемого молока [10, 14]. Однако передние доли вымени секретируют меньше молока в сравнении с задними, а разность надоя из них тем боль- ше, чем менее развито у коровы вымя. По данным опытов надой из передней половины вымени у животных, имеющих чашеобразное вымя, составляет порядка 42%, а округлое – 39,5%, из-за чего при машинном доении они выдаиваются быстрее и подвергаются так называемому «холостому» доению (передержкам) и опасному воздействию повышенного вакуума. Длительность таких передержек по данным рисунка 2 у коров с чашеобразной формой вымени не превышает 18 секунд, а у коров с округлым и козьим выменем – соответственно до 48 и 75 секунд, что представляет основной источник возможного повреждения полостей вымени и последующих заболеваний маститами машинного происхождения [8, 15].

Рисунок 2 – Длительности передержек или холостой работы доильных стаканов на уже выдоенных долях в зависимости от формы вымени животных чёрно-пёстрой породы Figure 2 – Duration of overexposure or idle operation of milking cups on already milked quaters depending on the shape of the udder of animals of the black-and-white breed

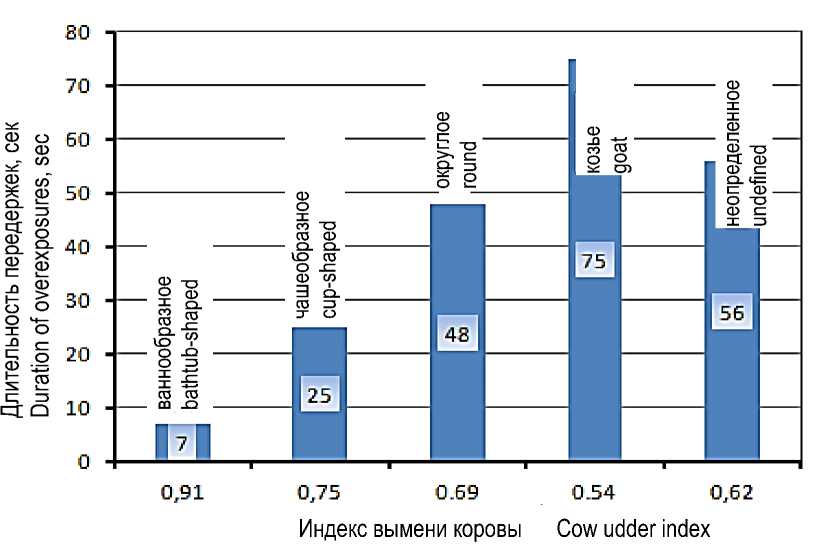

Учитывая оптимальность длительности такта сосания в аппаратах синхронного доения сосков вымени, в том числе и в ДА-2, нами предложено устранить такой недостаток в машинном доении путём сокращения времени такта сосания в стаканах, осуществляющих выдаивание сосков передней менее развитой половины вымени, для чего разработан и запатентован вариант усовершенствованного процесса работы доильного аппарата с использованием специально- го ротационного пульсатора (патент на изобретение RU 2610553 C) (рисунок 3).

В соответствии с этим рисунком пульсатор оснащён корпусом 1 и имеет патрубки 2 и 3 привода межстенных камер в соответствии с назначением доильных стаканов для доения сосков задней и передней половин вымени коровы. Подача в пульсатор вакуума происходит через патрубок 4. В корпусе 1 установлен полый ротор 5, оборудованный электроприводом во вращение (на рисунке 3 не показан).

1 – корпус; 2, 3 и 4 – патрубки; 5 – ротор; 6 и 7 – перегородки ротора;

8 и 9 – вакуумированная полость и полость атмосферного давления пульсатора Рисунок 3 – Ротационный пульсатор усовершенствованного доильного аппарата 1 – body; 2, 3 and 4 – pipes; 5 – rotor; 6 and 7 – rotor partitions;

8 and 9 – vacuum cavity and atmospheric pressure cavity of the pulsator Figure 3 – Rotary pulsator of the improved milking apparatus

Ротор имеет ступенчатую 7 и прямую 6 перегородки, которыми в пульсаторе образованы полость 8, находящаяся под вакуумом, и полость 9, которая открыта в атмосферу и перегородками 6 и 7 выполнена в виде секторного ступенчатого просвета с углами α и β. Регулировка длительности такта сосания предусмотрена только в стаканах для доения сосков передней половины вымени в зависимости от его формы путём изменения угла β смещением части перегородки 7. Привод доильных стаканов пневматический, круговой с последовательной подачей в межстенную камеру каждого то вакуума при сосании, то воздуха атмосферного давления при такте сжатия, обеспечивая двухтактный режим работы аппарата. Отличительная особенность такого пневмопривода в аппарате почетвертного доения – сокращение вместимости межстенной камеры переменного давления одного стакана в четыре раза в сравнении с объёмом их на всех синхронно работающих стаканах серийного аппарата ДА-2М. Течение воздуха в нём происходит с постепенным увеличением площади отверстия для истечения воздуха в результате поворота ротора. Полное открытие его происходит после промежутка времени t = 60rо o πRn ,

где rо и R – внутренний радиус патрубков 2 и 3 (рисунок 2) и окружности располо- жения их в корпусе пульсатора, м;

n – частота принятых в аппарате пульсаций в минуту.

При изменении объёма межстенной камеры в стакане V i = V 0 ⋅ p i /p ат и постоянстве приращения Δ f площади открытия отверстия для истечения воздуха при повороте ротора (как в отверстии в форме трапеции, имеющей ширину 2r и высоту π r/4 ), для дифференциального уравнения истечения воздуха получим [16]:

2 V 0 • d

Pi

\

< p am J

П^Ф К

4 p

ат v ат

• dt • d(dотв, ),

где V 0 и p i – текущие объём межстенной камеры стакана и давление, м3 и Па;

v ат и p ат – удельный объём и давление атмосферного воздуха, м3/кг и Па;

ц - коэффициент расхода этого воздуха;

f – площадь внутреннего сечения шланга для истечения воздуха, м2;

t и ф - длительность истечения воздуха и функция его расхода, с;

ф =

2k k -1

17Г

V p i J

к + 1

If 1 ‘

V Pi J

где k – показатель, характеризующий адиабатический процесс течения газа, k = 1,41.

Путём двойного интегрирования выражения (2) по t (от нуля до t 0 ) и по d отв (от нуля до 2r o ) получено значение параметра N 0 – интегральной суммы (Краснов И.Н. Доильные аппараты. Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства; Всероссийский

N o = N .

p ат

где р - известное в газовой динамике критическое отношение давлений при истечении воздуха в = 1,89 (Краснов И.Н. Доильные аппараты. АзовоЧерноморский институт механизации сельского хозяйства; Всероссийский научно-исследовательский и проектнотехнологический институт механизации и электрификации сельского хозяйства. – Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1974. – 228 с. EDN: SKGEBP. С. 51);

научно-исследовательский и проектнотехнологический институт механизации и электрификации сельского хозяйства. – Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1974. – 228 с. EDN: SKGEBP. С. 51), соответствующей времени t 0 полного раскрытия отверстия истечения воздуха из межстенной полости в доильном стакане:

Р-Р П у/ Р ат v am " dотв ’ to

16V o

N p – значение N i , при отношении p/p ат = p 0 а , т 528 N max = 0,55;

p – абсолютное давление воздуха в межстенной камере стакана, Па;

p = pат-h, h – величина рабочего вакуума в предлагаемом аппарате, Па.

Длительность дальнейшего истечения воздуха из межстенной камеры стакана осуществляется уже при постоянной площади этого отверстия и может быть определена по известной зависимости [12, 16]:

t i = —Г2Т— (055 - N o )

A ' f ’ в\ p ат v am

а а

Соотношение тактов в доильных стаканах Ratio of strokes in milking cups

б b

Соотношение тактов в доильных стаканах Ratio of strokes in milking cups

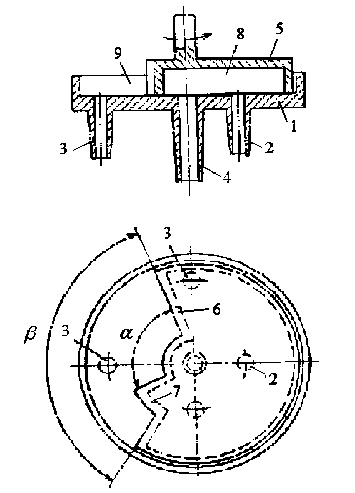

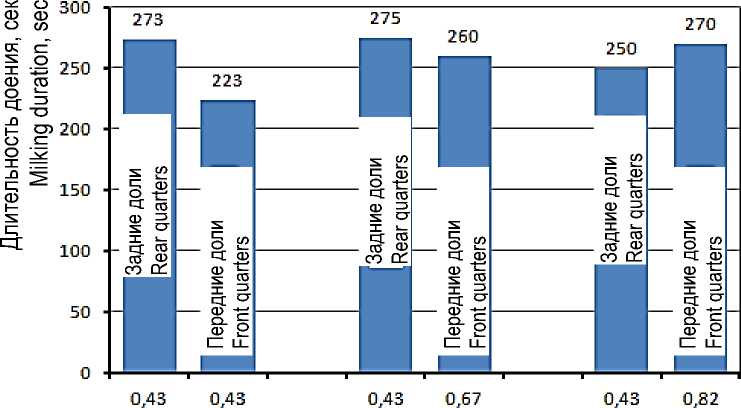

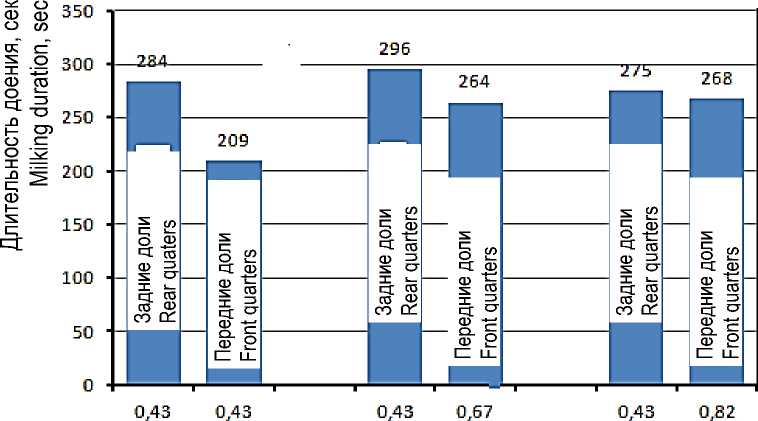

Рисунок 4 – Затраты времени на машинное доение коров в функции соотношения между тактами в стаканах для доения сосков передней половины вымени, имеющих округлую ( а ) и козью ( б) формы при n = 1,5 Гц , h = 48 кПа и постоянном Л = 0,43 в стаканах для доения сосков задней половины вымени

Figure 4 – Time costs for apparatus milking of cows as a function of the ratio between the strokes in the cups for milking the nipples of the front quarters of the udder being round ( a ) or goat-shaped ( b ) at n = 1,5 Hz, h = 48 kPa and a constant Л = 0,43 in the cups for milking the nipples of the rear quaters of the udder

Тогда общие затраты времени на откачку воздуха из межстенного пространства стакана составят:

t ucm = t o + t 1 . (5) Оно должно в принципе быть равным времени откачки воздуха одновременно из межстенных полостей всех доильных стаканов серийно выпускаемого аппарата марки ДА-2М, что подбирается необходимым диаметром отверстия патрубка 2 или 3 ротора предложенного нами пульсатора.

Для проведения производственных опытов выбраны группы коров, результаты опытов на которых послужили построению диаграмм, приведенных на рисунке 4.

Результаты обработки опытных данных по доению коров с округлым выменем представлены на рисунке 4 а . Их анализ показал, что при доении таких коров широко распространённым в настоящее время аппаратом ДА-2М с соотношением тактов во всех стаканах А = 0,43 по времени выдаивания сосков задней половины вымени в сравнении с затратами времени на доение сосков передней его половины имеется существенная разница, составляющая более 50 с , что чревато возможностью повреждения вымени и возникновением маститов. Установкой в стаканах для доения сосков передней половины вымени А = 0,67 путём смещения перегородки 7 по рисунку 3 до угла в = 144 ° на пульсаторе разница в длительности выдаивания долей вымени снизилась уже до безопасных пределов – порядка 15 с .

Дальнейшая установка угла в= 162°, соответствующего продолжительности такта сосания в стаканах для сосков передней половины вымени – 55%, привела к более быстрому выдаиванию моло- ка теперь уже сосков задней его половины (на 20 секунд).

По экспериментальным данным рациональными параметрами предлагаемого аппарата почетвертного доения следует считать:

– глубину вакуума h = 48 кПа ;

– частоту пульсаций n= 1,5 Гц ;

– затраты времени на привод доильного стакана:

по истечении воздуха из межстенного пространства – 0,12–0,13 с ;

по наполнении её воздухом – 0,10– 0,11 с ;

-

– объём межстенной полости стакана – 0,12 дм3 ;

-

- соотношение между тактами А :

в стаканах для выдаивания сосков задней половины вымени – 0,43;

в стаканах для сосков передних долей вымени при форме вымени:

ванно- и чашеобразном – 0,43, округлом и неопределённой формы – 0,67, козьем – 0,82.

Процесс доения коров предложенным аппаратом четвертного или кругового пневмопривода доильных стаканов сопровождается повышением общего количества наносимых на соски и вымя механических раздражений в сравнении с таковыми в серийном аппарате. Поэтому закономерно судить о роли и возможности влияния этих раздражений на уровень продуктивности коров при доении их таким усовершенствованным аппаратом. Исследование этого нами проведено по методике профессора Г.М. Марченко с привлечением двух групп животных, имеющих по 5 коров-аналогов в каждой. Коровы первой группы доились вручную, а второй – предлагаемым экспериментальным аппаратом в условиях постепенного изменения на ферме через каждые

8 дней времени между дойками на 1 час, следуя схеме: 10 – 2 – 9 – 3; 8 – 4 – 8 – 4;

8 – 4 – 7 – 5; 8 – 4 – 6 – 6 и так далее. Из них в течение пяти дней коровы адаптировались к новым условиям эксперимента, а три дня отводили для проведения опыта. Проверку остатка молока в вымени после процесса доения осуществляли вслед за введением гормона окситоцина в общепринятом количестве 18–20 МЕ. Результаты опытов представлены в таблице.

Таблица – Результаты опытов по исследованию динамики секреции молока в зависимости от способа доения коров

Table – Results of experiments on the study of the dynamics of milk secretion depending on the method of milking cows

|

Промежуток времени между доениями, ч Time interval between milkings, h |

Применяемый способ доения коров в опыте The method of milking cows used in the experiment |

|||

|

экспериментальным аппаратом with an experimental apparatus |

серийным аппаратом марки ДА-2М serial apparatusof the DA-2M brand |

|||

|

величина разового надоя, кг one-time milk yield, kg |

секретировалось молока за последний час, кг milk secreted in the last hour, kg |

величина разового надоя, кг one-time milk yield, kg |

секретировалось молока за последний час, кг milk secreted in the last hour, kg |

|

|

2 |

2,2 |

1,1 |

2,0 |

1,0 |

|

3 |

3,3 |

1,0 |

2,9 |

0,9 |

|

4 |

4,0 |

0,7 |

3,5 |

0,6 |

|

5 |

4,7 |

0,7 |

4,1 |

0,6 |

|

6 |

5,2 |

0,5 |

4,6 |

0,5 |

|

7 |

5,8 |

0,6 |

5,2 |

0,6 |

|

8 |

6,3 |

0,5 |

5,8 |

0,6 |

|

9 |

6,9 |

0,6 |

6,3 |

0,5 |

|

10 |

7,4 |

0,5 |

6,9 |

0,6 |

По её данным образование молока у животного после машинного доения усовершенствованным аппаратом почет-вертного доения в течение первых трёхчетырёх часов происходит с увеличенной скоростью в сравнении с серийным ДА-2М, повышаясь в среднем на 0,5 кг, или на 14%. Это объясняется повышением общего количества и суммы доильных раздражений в варианте использования экспериментального доильного аппарата. В технологии доения коровы распространённым двухтактным аппаратом ДА-2М отсасывающего типа с синхронным пневмоприводом доильных ста- канов стимулы доения ослаблены, а секреция молока между дойками происходит на более низком уровне и равномернее.

По результатам опытов между очередными доениями коровы экспериментальным аппаратом в секреции молока имеется два участка (рисунок 5). На первом из них под пунктирной линией рисунка образование молока осуществляется непрерывно и достаточно равномерно, обеспечивая секрецию основной, большей части последующего разового надоя.

Процесс этот в достаточной мере освещён во многих печатных работах [5,

11, 15–17], согласно которым он управ- ренним механизмом с обратными внут-ляется гуморально-гормональным внут- ренними связями.

Рисунок 5 – Скорость образования молока у коровы в функции времени между очередными доениями предлагаемым усовершенствованным аппаратом почетвертного доения Figure 5 – Rate of milk production in a cow as a function of time between successive milkings with the proposed improved quarter milking apparatus

Второй участок в кривой секреции молока накладывается на первый равномерного его образования. Этот участок – своеобразная зона прибавки количества секретируемого молока в течение первых 3–4 часов непосредственно после машинного доения коровы. Указанная прибавка полностью зависит от дозы наносимых механических раздражений на соски и поверхность вымени и регулируется рефлекторно ими во время доения: превышение определённого для коровы порога чувствительности системы нервных образований вызывает дополнительный сброс лактогенных гормонов, что усиливает метаболизм в организме животного и интенсивность образования молока.

Выводы

-

1. Учитывая функциональные свойства вымени животных, на молочных

-

2. Приведенные в работе теоретические зависимости могут использоваться в процессах дальнейшего совершенствования устройств для машинного доения коров и других лактирующих животных.

-

3. Использование предложенного усовершенствованного аппарата почет-вертного доения обеспечивает устранение передержек на выдоенных долях до-

- ильных стаканов, снижение возможности маститных заболеваний и появление дополнительного источника повышенного образования молока после доения активизацией доильных раздражений.

фермах возникает целесообразность переоборудования используемых в настоящее время серийных доильных аппаратов, преимущественно ДА-2М, установкой в них специальных ротационных пульсаторов, обеспечивающих режим работы аппарата с различным управляемым временем такта сосания именно в стаканах для доения сосков передней половины вымени в прямой зависимости от степени его развития.

Список литературы Совершенствование аппарата для доения коров с различной степенью развития долей вымени

- Грицай Д.И. Мировые тенденции совершенствования доильных аппаратов. Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2022. 140 с. ISBN 978-5-9596-1833-9. EDN: RUHRBU.

- Komolikov A.S., Komolikova I.V. Modern cow milking technologies // Наука без границ и языковых барьеров: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Орёл, 27–28 апреля 2023 года. Орел, 2023. С. 186–190. EDN: QXQPTK.

- Кирсанов В.В., Цой Ю.А., Корманов-ский Л.П., Павкин Д.Ю., Рузин С.С. Модернизация типоразмерного ряда доильных установок на основе автоматизированных и роботизированных модулей почетвертного доения // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2019. № 3 (35). С. 20–24. EDN: QIOVGT.

- Цой Ю.А., Кирсанов В.В., Павкин Д.Ю. Разработка автоматизированного доильного аппарата с почетвертным управлением процессом доения // Техника и оборудование для села. 2016. № 7. С. 22–24. EDN: WHUNBB.

- Лукманов Р.Р., Зиганшин Б.Г., Мустафин А.А., Ситдиков Ф.Ф. Пути совершенствова-ния технологии доения // Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы: труды Международной научно-практической конференции, Казань, 20 мая 2014 года. Казань: Казанский государственный аграрный университет, 2015. С. 181–185. EDN: VPRFOR.

- Самойлов А.Л. Процесс доения на различных доильных аппаратах // Международный технико-экономический журнал. 2021. № 4. С. 80–86. DOI: 10.34286/1995-4646-2021-79-4-80-86. EDN: UVJDXM.

- Костюкевич С.А., Кольга, Назаров Ф.И. Анализ влияния различных доильных систем на показатели продуктивности и физиологическое состояние вымени коров // Вісник Харківського національного технічного університету сільсько-го господарства іменi Петра Василенка. 2021. № 211. С. 84–87. EDN: TLNFMA.

- Пилецкий И.В., Минаков В.Н., Истра-нин Ю.В., Лебедев С.Г. Сравнительная эффективность использования технологии машинного доения коров чёрно-пёстрой породы разными доильными аппаратами // Зоотехническая наука Беларуси. 2022. Т. 57. № 2. С. 208–215. DOI: 10.47612/0134-9732-2022-57-2-208-215. EDN: YFJILA.

- Кашапов И.И. Анализ существующих конструкций доильных аппаратов почетвертного доения // Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы: труды III Международной научно-практической конференции, Казань, 22 мая 2019 года. Казань: Казанский государственный аграрный университет, 2019. С. 122–128. EDN: URUZDH.

- Краснов И.Н., Макаренко А.С. Повышение эффективности работы доильного аппарата четвертного доения // Вестник аграрной науки Дона. 2014. № 2 (26). С. 21–25. EDN: TRZLMF.

- Сафиуллин Н.А., Каюмов Р.Р., Хисамов Р.Р., Емельянов Д.Г. Оценка равномерности развития четвертей вымени коров // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2014. Т. 219. № 3. С. 237–242. EDN: SVRRMT.

- Павкин Д.Ю., Кирсанов В.В., Никитин Е.А., Рузин С.С. Алгоритм управления процессом почетвертного доения в роботизированной доильной установке // Инновации в сельском хозяйстве. 2018. № 1 (26). С. 242–248. EDN: XWQQHB.

- Krasnov I.N., Krasnova A.Yu., Miroshni-kova V.V. The roles of milking motives in cows' milk discharging // EurAsian Journal of BioSciences. 2018. Vol. 12. No 1. P. 83–87. EDN: XUEWZN.

- Кашапов И.И., Зиганшин Б.Г., Цой Ю.А., Лукманов Р.Р., Фокин А.И. Исследование неравномерного развития четвертей вымени животных // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2020. Т. 15. № 3 (59). С. 84–87. DOI: 10.12737/2073-0462-2020-84-87. EDN: IUUUBD.

- Курак А.С., Шалак М.В., Муравьева М.И. Физиологические свойства вымени, технологические нарушения и эффективность машинного доения коров // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сборник научных трудов / Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". Вып. 16. Ч. 1. Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2013. С. 227–232. EDN: ZXSHID.

- Краснова А.Ю., Краснов Ю.И., Краснов И.Н., Мирошникова В.В. Динамика пневмо-привода устройств для массажа вымени животных // Аграрный научный журнал. 2021. № 8. С. 95–99. DOI: 10.28983/asj.y2021i8pp95-99. EDN: FPXXUR.

- Краснов И.Н., Краснова А.Ю., Мирош-никова В.В. Организация молокоприемных пунк-тов при молочно-товарной ферме // Вестник Во-ронежского государственного аграрного универ-ситета. 2019. Т. 12. № 1 (60). С. 90–99. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2019.1.90. EDN: RRWSCO.