Совершенствование двигательных реакций в спорте с позиции взаимодействия ЦНС и скелетной мускулатуры

Автор: Малозмов О.Ю., Ванькова Е.С., Боярских М.П., Батова А.В.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Медицина и здоровье

Статья в выпуске: 2 (56), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются аспекты взаимосвязи ЦНС и развития двигательных реакций. В частности, на примере бокса продемонстрирована автоматизация сложной двигательной реакции на основе взаимодействия проводящих путей ЦНС и скелетной мускулатуры.

Нервно-мышечная система, проводящие пути центральной нервной системы

Короткий адрес: https://sciup.org/140275257

IDR: 140275257 | УДК: 612.829.3

Текст научной статьи Совершенствование двигательных реакций в спорте с позиции взаимодействия ЦНС и скелетной мускулатуры

Человечество в результате эволюции оказалось на вершине пирамиды в животном мире благодаря развитию широкого спектра психомоторных функций, причём тело и психика развивались одновременно и взаимосвязано. Многие об этом забывают или не знают (воспринимая двигательную деятельность исключительно в телесно-ориентированном варианте) и, зачастую, восхищаются, удивляются возможностям человека, приходя в цирк, на спортивные соревнования и пр.

В практике спортивной подготовки многое (или почти всё) заключено в формировании двигательных навыков и умений высшего порядка. Учебнотренировочный процесс (особенно в сложно-координационных видах спортивной деятельности: игровых, единоборствах и т.п.) акцентирован на длительную и эффективную отработку данных навыков. Без этого не достигается основная цель спортивной деятельности – высокий спортивный результат.

Рассмотрим взаимосвязь нервно-мышечной системы на примере спортивной деятельности. Изначально изложим основные закономерности, касающиеся проводящих путей ЦНС.

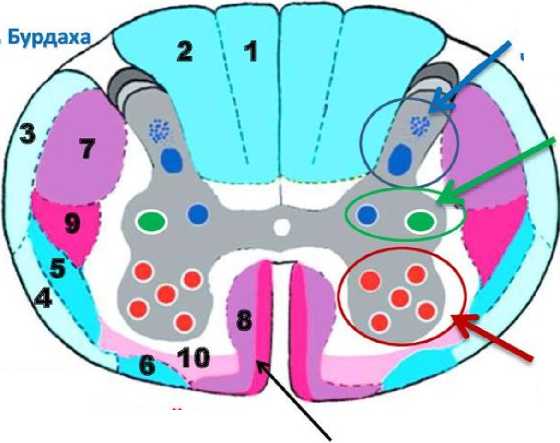

Проводящие пути белого вещества:

Ядра серого вещества:

1,2 - пути Голля и

3,4- спинномозжечковые пути

5,6- спинноталамические пути

В передних рогах -5-ть двигательных ядер.

В задних рогах -чувствительные.

В боковых рогах -чувствительное и вегетативное.

7,8 - пирамидные пути

9 - красноядерно-спинномозговой путь

10 - ретикуло-спинномозговой путь

11 - крыше-спинномозговой путь

Рис. Внутренне строение сегмента спинного мозга.

Спинной мозг представляет собой (как и любой мозг) белое и серое вещество. Серое вещество, в основе своей, представлено ядрами, а белое – проводящими путями, то есть, отростками нейронов. Проводящие пути делятся по своему направлению, собственно, на пирамидные и экстрапирамидные. Связано это с тем, оканчиваются или начинаются проводящие пути либо на пирамидных клетках коры больших полушарий, либо на других клетках частей головного мозга. Для предмета нашей публикации важно знать, что тектоспинальный и руброспинальные пути (на рисунке они обозначены как крыше-спинномозговой и красноядерно-спинномозговой пути соответственно) являются экстрапирамидными, поскольку оба заканчивают свой путь в среднем мозге, не доходя до коры больших полушарий. Они оба являются двигательными и автономными, поскольку все экстрапирамидные пути не подчиняются осознанным движениям [1]. Теперь о каждом более подробно.

Тектоспинальный путь (с лат. tractus spinotectalis), или же крышеспинномозговой путь, располагается медиальнее латерального спинноталамического тракта, а образован из аксонов клеток собственного ядра заднего рога противоположной стороны и заканчивается на клетках верхнего холмика среднего мозга. Он проводит импульсы бессознательной болевой, температурной и тактильной чувствительности от туловища, шеи и ко-нечностей. В нашем случае важно, что тектоспинальный проводящий путь обеспечивает ответные реакции на неожиданные раздражители, возникающие на периферии. Это могут быть световые, вестибулярные, звуковые, обонятельные, болевые или тактильные факторы.

Красноядерно-спинномозговой (с лат. tractus rubrospinalis) путь располагается в середине передней части бокового канатика. Он образован аксонами клеток красного ядра среднего мозга противоположной стороны. На противоположную сторону аксоны переходят в среднем мозге. Заканчиваются волокна в спинном мозге на нейронах собственных ядер передних рогов. Для нас важно, что функция красноядерно-спинномозгового тракта заключается в обеспечении длительного поддержания тонуса скелетных мышц (в удобной позе) и выполнении сложных автоматических условно рефлекторных движений (бег, ходьба).

И первый, и второй проводящие пути имеют окончание своих аксонов на двигательных ядрах передних рогов спинного мозга и выходят в составе передних корешков, направляясь к органам и мышцам.

На примере локомоций в спорте рассмотрим, как на практике выглядит работа этих проводящих путей в организме человека. Например, в тренировочном процессе боксёр, совершенствуя технику движений, постоянно развивает не только основные двигательные навыки и специфические способности, но и отрабатывает рефлекторные дуги, позволяющие ему использовать всё вышеперечисленное с высокой эффективностью. Зачастую это называют «скоростью реакции». Например, в начале раунда после гонга первый же удар, направленный в голову сопернику проходит впустую, не задевая его, а он в это же время отвечает точным ответным ударом. В эти мгновения происходит следующее.

Во-первых, после того, как прозвучал гонг, оба спортсмена напряглись, но при этом пошла работа вегетативной нервной системы – расширение зрачков для попадания наибольшего количества света, угнетение пищеварительной системы, подача большого количества крови к скелетным мышцам.

Во-вторых, яркий, стремящийся к лицу предмет – перчатка соперника, является реальным «внезапным раздражителем», о котором шла речь в описании тектоспинального пути. Внезапный раздражитель сначала воспринимается глазом, по глазному нерву попадает в головной мозг, обрабатывается в затылочной части коры больших полушарий. Далее попадает в зрительные бугры, потом отдаёт сигнал тектоспинальному пути, который в самом своём начале (в среднем мозге) совершает перекрест и опускается по стволу головного мозга к спинному, где идёт уже в составе передних рогов, содержащих двигательные ядра.

В-третьих, двигательные ядра передних рогов передают сигнал от тектоспинального пути, который даёт команду привести в тонус мышцы головы, шеи и туловища. После того, как рука соперника прошла мимо головы, начинается работа руброспинального проводящего пути. Начало такое же – из зрительного бугра информация попадает в средний мозг, где начинается ход красных ядер. Повторимся, они поддерживают автоматизированные, неосознанные двигательные действия. Это выходит далеко за рамки только циклических видов (ходьбы и бега). В разных видах спорта (в том числе и сложно-координационных) у многих спортсменов наблюдаются разнообразные двигательные акты, доведённые до автоматизма. В том же боксе при длительной отработке различных ударов в различных ситуациях тренируются не только мышечная сила и выносливость, но и скорость реакции, являющаяся той самой безусловной, автоматической ответной реакцией, приводящей в тонус нужные организму мышцы.

Наконец, именно поэтому после подачи сигнала от руброспинального проводящего пути по аксонам двигательных ядер передних рогов спинного мозга в составе передних корешков следует ответная реакция – приведение в тонус мышц ног, для того, чтобы поддержать равновесие тела после ухода от удара, а затем ответный удар по сопернику. Боксёр, при отработанной связке, восприняв движение соперника, уворачивается, а затем сам автоматически наносит ответный удар.

Мышцы, участвующие в осуществлении данных реакций, дифференцировать достаточно сложно, поскольку текто/руброспинальным проводящим путям подчиняются абсолютно все скелетные мышцы. Однако выделим основные из них, которые задействуются организмом для выполнения наиболее быстрых и эффективных движений, помогающих справляться с поставленными мозгом задачами. Это: мышцы шеи (длиннейшая мышца головы, грудино-подъязычная, группа лестничных мышц, грудино-ключично-сосцевидная, ременная), мышцы живота и груди (большая грудная, малая грудная, трапециевидная, передняя зубчатая, прямая и поперечная мышцы живота, косые (наружная и внутренняя) мышцы живота), мышцы спины (широчайшая мышца спины, нижняя зубчатая, большая и малая круглая мышцы, большая и малая ромбовидные, глубокие мышцы, выпрямляющие, наклоняющие, сгибающие позвоночник), мышцы верхних конечностей (дельтовидная, двуглавая, большая круглая, клювовидная, все мышцы групп пронаторов и супинаторов, все мышцы групп сгибателей и разгибателей), мышцы нижних конечностей (подвздошная, гребенчатая, длинная приводящая, четырёхглавая, тонкая мышца бедра, двуглавая мышца бедра, большая и средняя ягодичные, икроножная, камбаловидная). Особое значение играют многочисленные мышцы стопы, которые формируют её свод и связаны с удержанием равновесия: короткий сгибатель пальцев, длинный сгибатель пальцев, их антагонисты, квадратная мышца подошвы, червеобразные мышцы [2].

Таким образом, на примере формирования сложных спортивных навыков мы показали прямую зависимость тектоспинальных и руброспинальных путей с комплексами скелетных мышц в человеческом организме. На конкретном примере продемонстрировали, каким образом работает сложная рефлекторная дуга у спортсменов-боксёров. Отметим также, что многие сформированные сложные двигательные навыки имеют эффект не только в исключительно в спортивной деятельности, но и в бытовой, профессиональной, способствуя профилактике травматизма и достижению профессиональной и личностной успешности. Именно поэтому, в широком смысле вся физическая культура является адаптивной.

Список литературы Совершенствование двигательных реакций в спорте с позиции взаимодействия ЦНС и скелетной мускулатуры

- Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Анатомия центральной нервной системы. Учебное пособие. - СПб.: Элби, 2014. - 109 с.

- Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека. Учебник для мед. вузов (в 2-х томах), 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: СпецЛит, 2001. - 560 с.