Совершенствование методов эндодонтического лечения постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста

Автор: Алпатова В.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-2 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

Низкий уровень эффективности эндодонтического лечения постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста обусловлен применением традиционных методик эндодонтической техники без учета анатомических особенностей эндодонта, а также применением технологий рентгеновских исследований, не позволяющих произвести качественную диагностику. Использование данных дентальной объемной томографии (DVT) позволит объективизировать критерии степени сформированности и уровень минерализации твердых тканей корня зуба с последующей разработкой принципов планирования и проведения эндодонтического лечения, учитывающих анатомические особенности. Целью исследования явилось совершенствование методов эндодонтического лечения. Проанализированы выписки из амбулаторных карт 116 пациентов. Анатомические особенности и уровень минерализации твердых тканей зубов изучались по данным DVT, выполненной на аппаратах 3DX ACCUITOMO/FPD (J. Morita) и picasso pro (vatech) 159 пациентам в возрасте от 12 до 24 лет, 36 пациентам в возрасте 25-30 лет. Анализ данных медицинской документации показал наличие осложнений в 85,5% случаев. На основании изучения данных dvt были определены средние пороговые значения ширины апикального отверстия от 0,62 до 0,66 мм и денситометрической плотности твердых тканей зуба в апикальной части корня от 1390 до 1410 ед. Hu, характерные для сформированных постоянных зубов. В зависимости от того, в каком диапазоне лежали величины ширины апикального отверстия и денситометрической плотности твердых тканей зуба, выбиралась тактика проведения эндодонтического лечения. Результаты изучения показателей DVT показали, что этот метод более информативен по сравнению с другими и свидетельствуют о том, что в течение нескольких лет после прорезывания и завершения апексогенеза в постоянных зубах у молодых людей сохраняются анатомические особенности, более низкий уровень минерализации твердых тканей зуба, особенно в апикальной части корня.

Эндодонтическое лечение, дентальная объемная томография, анатомические особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/14919261

IDR: 14919261 | УДК: 616.314!002!08!053.5/.182

Текст научной статьи Совершенствование методов эндодонтического лечения постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста

С увеличением арсенала применяемых аппаратурных и медикаментозных средств эндодонтия в последние годы достигла впечатляющих результатов, однако нерешенные проблемы есть и сегодня. К таким проблемам можно отнести низкий уровень эффективности первичного эндодонтического лечения постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста [1, 3, 5].

Уже в группе 12-летних детей России имеются удален- ные зубы с хронической периапикальной патологией: компонент “У” составляет 0,09 в общем значении КПУ 2,91. В группе подростков 15-летнего возраста отмечается резкое повышение показателя “У”, который достигает 0,24, составляя 5,5% от общей величины КПУ [4].

Возникновение ошибок и осложнений обусловлено применением при эндодонтическом лечении у подростков и лиц молодого возраста традиционных методик эндодонтической техники без учета анатомических особен- ностей эндодонта [7, 9, 10].

Также к возникновению ошибок и осложнений на этапах и в отдаленные сроки после проведения эндодонтического лечения молодых постоянных зубов приводит отказ от обязательного рентгенологического обследования перед началом эндодонтического лечения либо применение технологий рентгеновских исследований, не позволяющих произвести качественную диагностику.

Применяемые сегодня при планировании и проведении эндодонтического лечения традиционные методы рентгенологического исследования (ортопантомография и внутриротовая дентальная рентгенография – радиови-зиография) имеют ряд особенностей, обусловливающих возникновение проекционных искажений, которые влияют на достоверность изображения и могут привести к ошибочной интерпретации полученной информации. Даже хорошие по качеству рентгенограммы в 15–20% случаев не точно выявляют два корневых канала у вторых верхних премоляров, а тем более дополнительные каналы первых моляров или наличие атипичного количества каналов и корней у нижних премоляров.

В последнее десятилетие появились публикации, посвященные вопросам использования дентальной объемной томографии (DVT) при диагностике патологии зубов и челюстей. Применение DVT позволяет детально изучить анатомические структуры зубов (количество корней, каналов, размер пульпарной камеры), угол и радиус кривизны корневых каналов [2, 6, 8]. Однако у подростков и лиц молодого возраста данные DVT при планировании и проведении эндодонтического лечения ранее не применялись. На основании вышеизложенного представляется актуальным использование данных DVT у подростков и лиц молодого возраста, которые позволят объективизировать критерии степени сформированности корня (ширину апикального отверстия, корневого канала, периодонтальной щели, толщину стенок корня) и уровень минерализации твердых тканей корня зуба (денситомет-рическую плотность), т.е. выявить наличие анатомических особенностей в постоянных зубах у молодых людей, сохраняющихся в течение еще нескольких лет после прорезывания и завершения апексогенеза.

Также необходима разработка принципов планирования при проведении эндодонтического лечения в постоянных зубах у подростков и лиц молодого возраста, учитывающих данные анатомические особенности, что позволит повысить эффективность эндодонтического лечения у пациентов данной возрастной группы и снизить процент возможных осложнений.

Целью исследования явилось совершенствование методов эндодонтического лечения постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста.

Материал и методы

Проанализированы выписки из амбулаторных карт 116 пациентов подросткового и молодого возраста, а также рентгеновские снимки, выполненные на этапах эндодонтического лечения и в отдаленные сроки (2–3 года).

При изучении оценивали:

– конусность препарирования и герметичность плом- бирования всех имеющихся корневых каналов;

– уровень обтурации; оптическую плотность корневой пломбы;

– наличие перфораций, уступов;

– состояние периодонтальной щели (ширину, равномерность);

– состояние замыкательной кортикальной пластины, костных структур.

Анатомические особенности и уровень минерализации твердых тканей зубов изучались по данным дентальной объемной томографии, выполненной на аппаратах 3DX ACCUITOMO/FPD (J. Morita) и PICASSO PRO (Vatech). В этой целью были изучены 159 томограмм пациентов в возрасте от 12 до 24 лет, которые составили основную группу, и 36 томограмм пациентов в возрасте 25–30 лет, вошедших в контрольную группу.

Эффективность эндодонтического лечения, проводимого согласно разработанным принципам, оценивалась на основании данных радиовизиографии и дентальной объемной томографии, выполненных на этапах лечения и в отдаленные сроки.

Результаты

Анализ данных медицинской документации и результатов интраоральной радиовизиографии показал наличие осложнений на разных этапах проведения эндодонтического вмешательства или в отдаленные сроки после лечения у 99 пациентов (в 85,5% случаев), рисунок 1.

Наиболее часто встречаемые осложнения при проведении эндодонтического лечения у подростков и лиц молодого возраста – это осложнения, возникающие на этапах обработки корневых каналов (45,6% случаев от общего количества), выявлены у 53 пациентов.

Осложнения, возникающие на этапах обтурации корневых каналов, выявлены у 43 пациентов (в 37% случаев).

У 16 пациентов (в 13,8% случаев) осложнения были связаны с недовыявлением устьев основных и дополнительных каналов, что у пяти пациентов (в 4,3% случаев) было связано с неполным удалением крыши пульпарной камеры и у 11 пациентов (9,5%) – ошибками при формировании эндодонтического доступа.

Возникновение вышеописанных осложнений обусловлено применением при эндодонтическом лечении у подростков и лиц молодого возраста традиционных методик эндодонтической техники без учета анатомичес-

Рис. 1. Распределение осложнений по этапам эндодонтического лечения

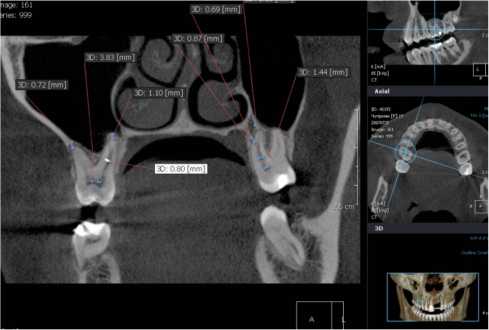

Рис. 2. Дентальная объемная томография в аксиальной и сагиттальной проекциях пациента 16 лет, измерения ширины корневого канала на разных уровнях, ширины апикального отверстия и периодонтальной щели

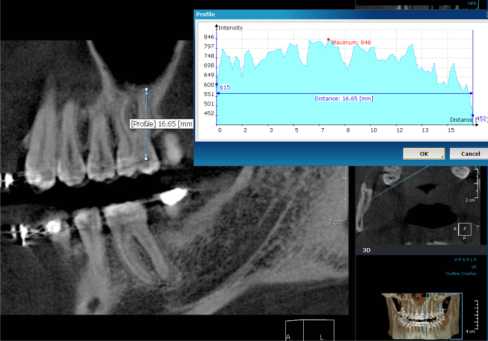

Рис. 3. Определение денситометрической плотности твердых тканей вдоль продольной оси зуба по данным дентальной объемной томографии

ких особенностей эндодонта, а также отказом от обязательного рентгенологического обследования перед началом эндодонтического лечения либо применением технологий рентгеновских исследований, не позволяющих произвести качественную диагностику.

Ширина апикального отверстия у подростков и лиц молодого возраста по данным дентальной объемной томографии варьировала от 0,62 до 0,80±0,01 мм, а ширина периодонтальной щели от 1 до 1,2±0,005 мм, что превышало аналогичные показатели у лиц старше 24 лет, где они составили от 0,52 до 0,66±0,009 мм (р<0,05) и от 0,7 до 0,8±0,006 мм (р<0,05) соответственно, рисунок 2.

Сравнение денситометрической плотности твердых тканей различных участков постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста по данным дентальной объемной компьютерной томографии выявило, что максимальный уровень минерализации твердых тканей в области эмали составляет 2183±20,99 ед. Hu и короково-го дентина 1706±14,2 ед. Hu; минимальный уровень в апикальной части корня 1247±17,1 ед. Нu. В группе пациентов старше 25 лет сохранялась та же тенденция. А именно, максимальные значения в области эмали и дентина коронки были практически идентичны показателям, выявленным у подростков и лиц молодого возраста, а минимальные – в апикальной части корневого канала 1438±26,1 ед. Hu (p<0,05), рисунок 3.

Максимальное отличие показателей уровня минерализации твердых тканей зуба у подростков, лиц молодого возраста и взрослых выявлено в апикальной части корней, что, по-видимому, обусловлено тем, что в данной области созревание происходит гораздо позднее, чем в остальных участках коронки и корня зуба.

На основании изучения данных дентальной объемной компьютерной томографии были определены средние пороговые значения ширины апикального отверстия от 0,62 до 0,66 мм и денситометрической плотности твердых тканей зуба в апикальной части корня от 1390 до 1410 ед. Hu, характерные для сформированных постоянных зубов.

В зависимости от того, в каком диапазоне лежали ве- личины ширины апикального отверстия и денситомет-рической плотности твердых тканей зуба, выбиралась тактика проведения эндодонтического лечения.

Если ширина апикального отверстия была менее 0,62– 0,66 мм, а денситометрическая плотность твердых тканей зуба выше 1390–1410 ед. Hu, эндодонтическое лечение проводилось по общепринятым стандартам эндодонтического лечения с применением технологий эндодонтической техники в зависимости от кривизны корневых каналов.

Если ширина апикального отверстия была более 0,62– 0,66 мм или находилась в этих пределах, а денситомет-рическая плотность твердых тканей зуба в апикальной части корня ниже 1390–410 ед. Hu или находилась в этих пределах, то выполнялось строгое соблюдение принципа “апикальной настороженности”. Исключение погрешностей в определении рабочей длины; минимально инвазивное препарирование корневого канала, особенно в корневых каналах с малым радиусом и максимумом кривизны в апикальной части корневого канала; щадящая ирригация, в качестве ирриганта использовали нетоксичные и нераздражающие вещества (0,2% р-р хлоргекседи-на); при ирригации корневых каналов длина на корневой игле менее 4 мм рабочей длины; использование пассивных эндодонтических инструментов малой конусности; временное заполнение на 1–3 мес. препаратами гидроокиси кальция; создание апикального упора с применением препаратов на основе минерального триоксид агрегата с последующим дозаполнением корневых каналов разогретой гуттаперчей; при обтурации – исключение чрезмерных конденсирующих сил, слишком глубокого введения конденсирующего инструмента, избыточного использования корневого герметика, контакта переносчика тепла со стенками корневого канала, использования плаггеров, не соответствующих диаметру и конусности корневого канала; отдавалось предпочтение термопластифицированной гуттаперче на носителе, оказывающей минимальное давление на стенки корня.

Анализ результатов эндодонтического лечения постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста, про- водимого с учетом анатомических особенностей и уровня минерализации твердых тканей корня зуба, согласно выше описанным принципам, продемонстрировал высокую эффективность и отсутствие осложнений в 96% случаев.

Выводы

Метод дентальной объемной компьютерной томографии более информативен по сравнению с другими методами рентгенологического исследования и может быть рекомендован к широкому клиническому применению при планировании эндодонтического лечения.

Результаты изучения дентальной объемной томографии свидетельствуют о том, что еще в течение нескольких лет после прорезывания и завершения апексогенеза в постоянных зубах у подростков и молодых людей сохраняются анатомические особенности и более низкий уровень минерализации твердых тканей зуба, особенно в апикальной части корня.

Проведение эндодонтического лечения в постоянных зубах у подростков и лиц молодого возраста с соблюдением принципов, учитывающих данные анатомические особенности, позволяет повысить эффективность эндодонтического лечения у пациентов данной возрастной группы и снизить процент возможных осложнений.

Список литературы Совершенствование методов эндодонтического лечения постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста

- Боровский Е.В. Ошибки и осложнения эндодонтического лечения//Новости Dentsply. -2003. -№ 8 -С. 8-11.

- Васильев А.Ю. и др. Лучевая диагностика в стоматологии. -М.: Медика, 2007. -495 с.

- Кисельникова Л.П. и др. Применение гидроокиси кальция при лечении постоянных зубов с осложненными формами кариеса//Детская стоматология. -2000. -Т. 1-2, № 3-4. -С. 84-86.

- Кузьмина Э.М. Распространенность и интенсивность кариеса у населения России//Клиническая стоматология. -1998. -№ 1. -С. 36-38.

- Соловьева А.М. Разработка документации для проведения экспертной оценки качества эндодонтического лечения//Эндодонтия today. -2002. -Т. 2, № 3-4. -С. 8-10.

- Чибисова М.А. Цифровая и пленочная рентгенография в амбулаторной стоматологии. -СПб.: МЕДИ издательство, 2004. -150 с.

- Hess W. Anatomy of the root canals of the teeth of the permanent dentition. Part I. -New York: William Wood & Co, 1925. -Р. 1-35.

- Huumonen S., Kvist T., Crondahl K. et al. Diagnostic value of computed tomography in retreatment of root filling in maxillary molars//Int. Endod. J. -2006. -Vol. 39. -P. 827-833.

- Schilder H. Cleaning arid shaping the root canals//Dent. Clin. North. Am. -1974. -Vol. 18. -P. 269-296.

- Vertucci F.J. Root canal morphology and its relationship to endodontic procedures//Endodontic Topics. -2005. -Vol. 10. -P. 3-29.