Совершенствование производства дубильных экстрактов из коры хвойных с использованием щелочных экстрагентов

Автор: Еременко О.Н., Мишура П.В., Рязанова Т.В., Ток М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология продовольственных продуктов

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследований по совершенствованию технологии дубильных экстрактов из низкосортного сырья с получением продукта с высокими выходом (до 59 %) и качеством (доброкачественность 67 %). Это достигается при использовании воднощелочного экстрагента и комбинированного способа облагораживания полученных экстрактов (нейтрализация, сульфитирование, ультрафильтрация).

Кора, водно-щелочные экстракты, доброкачественность, сульфитирование, ультрафильтрация

Короткий адрес: https://sciup.org/14084160

IDR: 14084160 | УДК: 630.282.1

Текст научной статьи Совершенствование производства дубильных экстрактов из коры хвойных с использованием щелочных экстрагентов

Потенциал ЛПК края, определяемый природными ресурсами, существенно превосходит не только текущие объемы производства, но и потенциал роста, определяемый возможным увеличением как внутреннего спроса, так и экспортного потенциала на перспективу не менее чем 10–15 лет. Учитывая, что при существующих объемах заготовки древесины на территории Красноярского края объем древесных отходов составляет порядка 4,5 млн м3 (из них 70,5 % – отходы лесозаготовки и 29,5 % – отходы деревообработки), дефицит мощностей по глубокой переработке древесины составляет порядка 78 % [3, 4]. Поэтому проблема рационального и комплексного использования лесных ресурсов особенно актуальна.

Основным отходом деревопереработки является кора хвойных, составляющая около 7–15 % объема стволовой древесины, которая практически не нашла удовлетворительного, универсального применения в народном хозяйстве. Состав коры [5–7] свидетельствует о том, что она является ценным сырьем для химической переработки. Экстрактивные вещества коры хвойных, содержание которых в среднем достигает 20–30 % от абсолютно сухой массы, в основном фенольные соединения, которые представляют особый интерес в дубильно-экстрактовом производстве.

Переработка дубильного сырья целесообразна в том случае, если данное сырье богато тан-нидами, при достаточно высокой их доброкачественности, и легко может быть заготовлено и доставлено на место. В настоящее время считается, что переработка сырья целесообразна при содержании таннидов в древесине не ниже 3 % и в коре не ниже 7 % [8]. На практике отходы, как правило, представляют собой смесь коры различных пород. Кроме того, доля древесины в основной массе отходов окорки всегда превышает показатель требований технических условий на сырье для дубильно-экстрактового производства.

Цель исследований. Разработка новой технологии переработки древесной коры, позволяющей более эффективно перерабатывать низкосортное сырье с получением продукта, отвечающего запросам потребителя.

Объекты и методы исследований. Объектами исследования служили отходы окорки древесины Красноярского ЦБК и ЛДК и водно-щелочные экстракты коры хвойных.

Способ подготовки. Сущность данного способа заключалась в предварительном измельчении сырья на молотковой дробилке ДМ-431 и дезинтеграторе ДУ-16 до частиц размером от 0,5 до 1 мм, с последующей экстракцией раствором едкого натра при оптимальных параметрах.

Исследования химического состава коры проводили по методикам, принятым в химии древесины [9]. Доброкачественность экстракта определяли по ВЕМ [10].

Результаты и их обсуждение. Механический состав отходов механизированной окорки лиственницы (отходы ЛДК) представляет собой до 90 % коры и до 10 % древесины, состав отходов ЦБК представлен: до 80 % корой и до 20 % древесиной, при этом на долю коры хвойных приходится 90 %, 10 % составляет кора лиственных пород (тополь, осина). По видовому составу кора хвойных пород ЦБК состоит на 70–80 % из коры пихты и на 30–20 % из коры ели, отходы окорки ЛДК в основном состоят из коры сосны. По механическому составу отходы окорки лиственницы соответствуют требованиям, согласно которым доля древесины не должна превышать 8 %, тогда как отходы ЦБК превышают все регламентируемые показатели. Результаты испытаний по ВЕМ также показывают, что кора с ЦБК не пригодна для переработки при существующих технологиях в дубильноэкстрактовой промышленности. Химический состав отходов представлен в таблице 1.

Как видно из данных таблицы, оба вида сырья отличаются по содержанию экстрактивных веществ, извлекаемых горячей водой, а по содержанию веществ, извлекаемых спиртовыми растворами, довольно близки. При этом кора смеси хвойных пород отличается низким содержанием лигнина и более высоким содержанием легкогидролизуемых полисахаридов, в 1,5–2,0 раза выше, чем в коре лиственницы.

Химический состав отходов окорки

Таблица 1

|

Компонент |

Содержание, % от абсолютно сухой коры |

|

|

Лиственничная кора |

Кора смеси хвойных |

|

|

Вещества, экстрагируемые горячей водой |

11,80 |

7,40 |

|

Вещества, экстрагируемые спиртом |

8,30 |

9,40 |

|

Всего экстрактивных веществ |

20,10 |

16,80 |

|

Легкогидролизуемые полисахариды |

10,80 |

20,20 |

|

Трудногидролизуемые полисахариды |

23,30 |

25,30 |

|

Целлюлоза |

22,90 |

23,40 |

|

Лигнин |

40,30 |

34,50 |

|

Дубильные вещества |

11,30 |

6,20 |

|

Зольные вещества |

5,40 |

4,20 |

По содержанию дубильных веществ кора лиственницы имеет более высокий показатель и соответствует требованиям предприятий дубильно-экстрактовой промышленности.

Однако даже при достаточно низком содержании дубильных веществ в коре смеси хвойных пород содержание экстрактивных веществ достигает практически 17 %, что предполагает возможность использования данного сырья для дубильно-экстрактовой промышленности при условии использования альтернативного экстрагента вместо воды.

Поскольку танниды и другие полифенолы содержатся не только в полостях клеток, но и пропитывают клеточные стенки, то эффективность процесса извлечения экстрактивных веществ будет зависеть от способности реагента проникать в капиллярно-пористую структуру клеточной стенки. Следовательно, эффективность процесса экстракции может быть повышена за счет использования нового экстрагента, обладающего определенной селективностью по отношению к веществам фенольной природы.

Исследования, ранее проведенные на кафедре химической технологии древесины и биотехнологии СибГТУ [11–12], дали основание рекомендовать в качестве экстрагента фенольного комплекса коры разбавленные водно-спиртовый или водный раствор NaOH, которые обладают селективными свойствами и достаточно высокой экстрагирующей способностью по отношению к фенольному комплексу коры.

Использование в качестве экстрагента водно-спиртовых растворов щёлочи приведёт к более сложному аппаратурному оформлению технологии и более высокой цене за готовый продукт, в случае водно-щелочной экстракции этого можно избежать. Следовательно, применение слабощелочных растворов – единственно верный путь в создании новой технологии на данный момент.

Проведённые нами исследования [11–12] о влиянии одних и тех же технологических параметров на процесс экстракции лиственничного корья и корья смеси хвойных пород позволили сделать выбор наиболее оптимального режима экстракции применительно к каждому виду сырья:

-

- для коры лиственницы: концентрация NaOH в экстрагенте - 1 %; температура процесса - 90 ° С, жидкостный модуль - 1 ^ 9, продолжительность экстракции - 35 мин;

-

- для смеси коры хвойных пород: концентрация NaOH в экстрагенте – 0,5 %, температура процесса - 90 ° С, жидкостный модуль - 1 ^ 6, продолжительность экстракции - 10 мин.

В разработанных оптимальных режимах были получены экстракты, характеристика которых представлена в таблице 2. Как видно из результатов (табл. 2), экстракты, полученные в оптимальных режимах, имеют высокий выход экстрактивных веществ при их достаточно высокой растворимости, но при этом они имеют низкий показатель доброкачественности, связанный с большим содержанием веществ нетаннидной природы.

Характеристика экстрактов

Таблица 2

|

Качественный показатель |

Вид экстракта |

|

|

Лиственничный |

Смесь хвойных |

|

|

Выход, % от а.с.к. |

55,48 |

59,94 |

|

Сухой остаток (СО), г/л |

19,5 |

20,3 |

|

Водорастворимые,% от СО |

97,8 |

95,2 |

|

Нерастворимые, % от СО |

2,2 |

4,8 |

|

Нетанниды, % от СО |

55,7 |

50,8 |

|

Танниды, % от СО |

43,1 |

44,4 |

|

Доброкачественность, % |

42,1 |

42,3 |

|

рН |

9,2 |

8,8 |

В дальнейшем это ограничивает их использование и требует дальнейшего облагораживания до требований, предъявляемых дубильно-кожевенной промышленностью. Дубильный экстракт квебрахо, который в настоящее время компенсирует дефицит дубителей в кожевенном производстве и является эталоном, имеет доброкачественность до 75 %.

Дальнейшее облагораживание экстрактов заключалось в обработке сульфитом натрия и нейтрализации на катионообменной смоле КУ-2.

Результаты исследований, ранее проведенных в СибГТУ [12], показали, что процесс нейтрализации водно-щелочных экстрактов (до рН 5,8–6) предпочтительно проводить перед сульфитиро-ванием, при этом сульфит натрия вносился в количестве 0,1–1 % от массы сухого вещества в экстракте. Доброкачественность нейтрализованного сульфитированного экстракта составила 48 %.

Следующим этапом облагораживания была ультрафильтрация нейтрализованного и модифицированного экстракта на мембранной установке УПЛ-0,6 с полыми волокнами ВПУ-15.

Процесс мембранного облагораживания заключается в концентрировании экстракта за счет удаления части растворителя и низкомолекулярных соединений, а также за счет процессов конденсации фенольных соединений, которые протекают на полых волокнах. Известно [13], что на ацетатцеллюлозных волокнах образуется динамическая мембрана, которая существенно влияет на процессы, происходящие при ультрафильтрации.

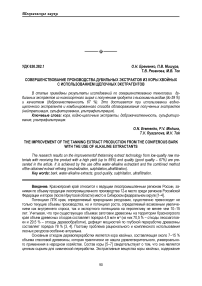

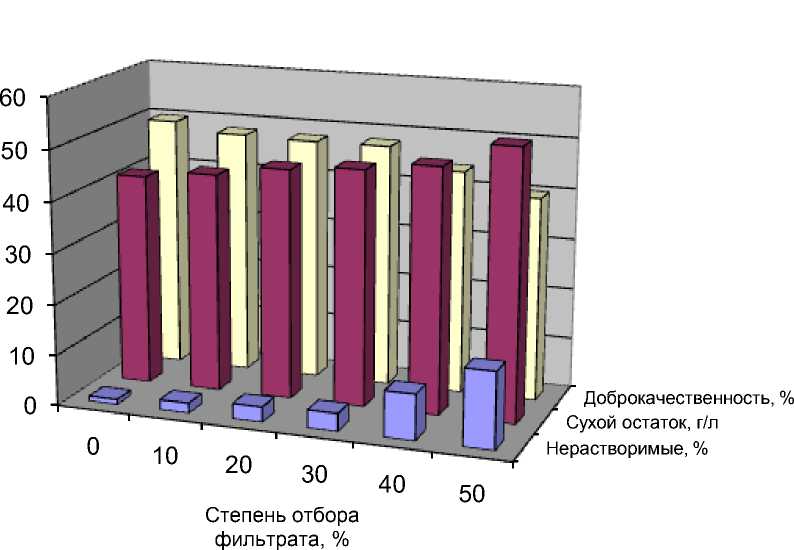

Экстракцию коры проводили в две стадии, и были получены экстракты с различной концентрацией сухих веществ. В работах [14,15] показано, что концентрация сухих веществ оказывает существенное влияние на процесс ультрафильтрации, поэтому были проведены исследования по мембранному облагораживанию экстракта с высоким и низким содержанием сухих веществ. Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2.

Из рисунков видно, что проводить облагораживание экстрактов с высоким содержанием сухих веществ нецелесообразно, так как с увеличением их концентрации доброкачественность падает, при этом также наблюдается снижение содержания растворимых веществ в экстракте.

Рис.1. Изменение качественного состава экстракта коры смеси хвойных пород с высокой концентрацией сухих веществ при ультрафильтрации

Рис. 2. Изменение качественного состава экстракта коры смеси хвойных пород с низкой концентрацией сухих веществ при ультрафильтрации

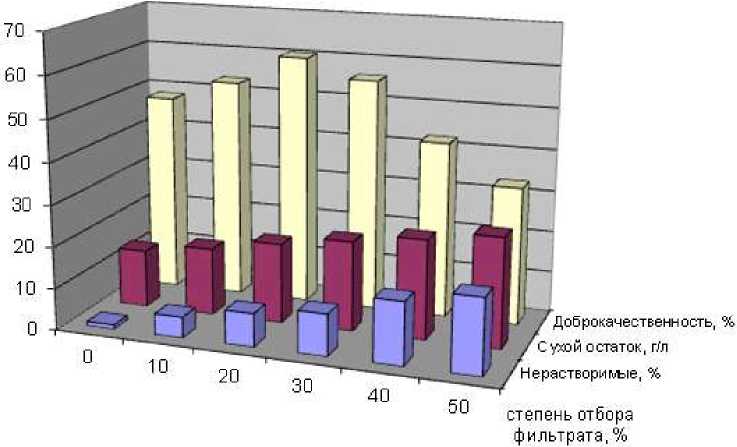

Экстракт коры смеси хвойных пород с низким содержанием сухих веществ, как видно, при облагораживании ведет себя иначе. В процессе концентрирования содержание сухих веществ увеличивается, а доброкачественность достигает максимума при степени отбора фильтрата 20 % и составляет 60,3 %, при дальнейшем концентрировании доброкачественность падает ниже исходной. Из полученных результатов вытекает необходимость провести анализ влияния мембранного облагораживания на свойства объединенного экстракта – нейтрализованного и сульфитированного. Результаты исследования приведены на рисунке 3.

70 1

9,6

36,6

21,3

Степень отбора фильтрата, %

Рис.3. Изменение качественного состава объединенного экстракта коры смеси хвойных пород при ультрафильтрации

Из рисунка видно, что процесс ультрафильтрации целесообразно вести до 30 % отбора фильтрата, так как при увеличении концентрации сухих веществ доброкачественность при отборе фильтрата более 30 % резко падает, так же как и содержание растворимых веществ. При концентрировании экстракта до 30 % доброкачественность составляет 67 %, что отвечает требованиям потребителя.

Выводы. Таким образом, отходы окорки можно перевести в разряд сырья, пригодного для дубильно-экстрактового производства, если процесс извлечения дубильных веществ осуществлять разбавленным водным раствором гидроксида натрия с последующим облагораживанием экстрактов комбинированным методом, включающим:

-

- нейтрализацию на ионообменной смоле КУ-2 до рН 5,8–6;

-

- сульфитирование Na 2 SO 3 в количестве 0,1–1 % от сухих веществ экстракта;

-

- облагораживание ультрафильтрацией на полых волокнах ВПУ-15 со степенью концентрирования не более 30 %.