Совершенствование системы управления региональным профессиональным образованием

Автор: Кураков Александр Львович

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Региональные проблемы науки и образования

Статья в выпуске: 2 (51), 2005 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются основные тенденции прогнозирования развития профессионального образования в Чувашской Республике как перекрестные элементы управления в сфере образования.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222173

IDR: 147222173

Текст научной статьи Совершенствование системы управления региональным профессиональным образованием

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Развитие профессионального образования (начального, среднего, высшего) не может быть успешным без рационализации системы его управления, опираю щейся на гибкие стандарты образования.

Необходимо отметить, что трактуемое понятие системы образования Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»1 как совокупности взаимодействующих преемственных образовательных программ и стандартов различного уровня и направленности, сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций, на наш взгляд, нуждается в существенном дополнении, включающем в себя взаимодействие трудовых ресурсов (преподаватели, вспомогательный и обслуживающий персонал), основных и оборотных фондов, финансовых ресурсов для осуществления текущих расходов и единовременных затрат на обновление, модернизацию и реконструкцию основных фондов образовательного учреждения.

Определение понятия «система образования» применительно к профессиональным учебным заведениям, на наш взгляд, должно отражать взаимодействие всех видов располагаемых ресурсов, обеспечивающих качественное проведение образовательного процесса, реализацию образовательных программ и государственных стандартов, разноуровневых видов управления, направленных на подготовку

КУРАКОВ Александр Львович, аспирант кафедры прогнозирования и планирования экономических и социальных систем Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.

работников квалифицированного труда и специалистов среднего и высшего звена, исходя из спроса на образовательные услуги и конъюнктуры рынка труда.

Функцией планирования в системе управления профессиональным образованием является достижение необходимых перспективных результатов материально-технического, финансового, инновационно-технологического обеспечения образовательного процесса. Прогнозирование, как нам представляется, выполняет двоякую роль. Во-первых, прогнозирование экономического, финансового и социального развития учреждений профессионального образования, их регионального комплекса осуществляется на среднесрочный период, т.к. ошибки прогноза, выполняемого экономикоматематическими методами, в долгосрочном периоде (5 и более лет) существенно возрастают даже при наличии репрезентативной статистики. В связи с этим одним из основных функциональных предназначений прогнозирования является определение экономических, финансовых, социальных условий развития учреждений профессионального образования региона. Во-вторых, прогнозирование, являясь функцией системы управления, выполняет роль вспомогательного инструмента, повышающего степень обоснованности планирования, а в совокупности с ним составляет комплекс планово-расчетных обоснований перспективных результатов отдельных учреждений или системы регионального профессионального образования.

Большинство ученых склоняются к представлению прогнозирования как совокупности действий субъекта управления по повышению уровня объективизации функции планирования, повышения ее значимости и адекватности реальным условиям и перспективной ресурсообеспеченности2. В связи с этим нередко прогнозированию отводится роль инструментария только предпланового обоснования предполагаемого социально-экономического развития объекта управления. При этом не принимается во внимание то, что прогнозирование не может учитывать влияния на него факторов нестабильной внешней среды (например, изменения конъюнктуры рынка образовательных услуг), проявляющихся и воздействующих на профессиональные образовательные учреждения.

Прогнозирование, на наш взгляд, являясь функцией системы управления функционированием (1 год) и перспективным развитием (от 2 до 10 лет) учреждений профессионального образования региона в отличие от планирования, наполняется несколько иным содержанием. Так, например, прогнозирование экономико-математическими методами включает определение идентификаторов (показателей, параметров, измерителей) прогнозирования; формирование репрезентативной выборки членов динамического или статического ряда; методы экономико-математического прогнозирования, соответствующие численным изменениям членов ряда; решение уравнений прогностической модели; оценки прогноза и ошибок в соответствующих интервалах; установление статистической значимости прогностического уравнения; формулирование практических рекомендации.

Тесная взаимосвязь прогнозирования и планирования развития учреждений профессионального образования региона является подтверждением рационализации их управления. В то же время необходимо отметить, что рационализация взаимодействия прогнозирования и планирования развития профессионального образования возможна лишь при сочетании не только методов планирования, но и учете сложившихся условий, статистических данных в процессе решения прогностических задач. В связи с этим выбор экспертных методов прогнозирования развития профессионального образования региона может быть оправдан даже в условиях отсутствия статистической базы прогноза экономических, финансовых, социальных показателей.

Планирование и прогнозирование в системе управления региональным профессиональным образованием должны учитывать рынок образовательных услуг, повышать их качество и доступность.

В качестве принципов, на базе которых может функционировать система управления профессиональным образованием региона, на наш взгляд, могут выступать автономность учреждений профессионального образования при росте их ответственности за конечные результаты деятельности; разграничение компетенции и полномочий органов управления образованием всех уровней, обеспечение их эффективного взаимодействия; переход от распределительного и директивного к рыночному регулированию системы профессионального образования; развитие общественно-государственных форм управления профессиональным образованием.

В то же время взаимодействие принципов формирования рациональной системы управления профессиональным образованием региона с методами, способами и стратегией управления должно осуществляться субъектом планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона на ресурсообеспеченной основе и последовательного нормативно-правового регламентирования деятельности учреждений профессионального образования. Однако принимаемые в настоящее время нормативно-правовые акты в области реформирования профессионального образования на федеральном и региональном уровнях, как правило, не имеют действенного механизма реализации. Важно также отметить, что в условиях проводимых на законодательном уровне преобразований на региональном и федеральном уровнях стратегическая ориентация субъектов планирования и прогнозирования перспективного развития профессионального образования должна быть направлена на создание механизмов, учитывающих правовую и экономическую основы профессионального образования в регионе, специфику структуры управления административно-территориальными образованиями, финансовые, в частности внебюджетные, возможности региона, региональные особенности социального заказа системы профессионального образования, необходимость поддержания единого образовательного пространства, анализ предшествующего опыта (как положительного, так и отрицательного), внедрение инноваций в учебный процесс образовательных учреждений.

Развитие принципа автономности, самостоятельности учреждений профессионального образования региона прежде всего связано с тем, что государственное управление образованием не может больше основываться на жесткой регламентации образовательного процесса и вмешательстве органов управления образованием (через инспектирование, фронтальные проверки) в организацию внутренней жизни образовательного учреждения3 Так, автономия вузов проявляется в самостоятельном определении образова- тельным учреждением направлений своей деятельности и организационной структуры. Одним из подходов в реформировании сети образовательных учреждений является создание в регионах университетских комплексов. В субъектах РФ используются разнообразные механизмы их организации, объединяющие структурные подразделения, реализующие образовательные программы различных уровней (лицеи, гимназии, колледжи, техникумы, институты, учреждения дополнительного профессионального образования), научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, производственные и другие подразделения, объекты социальной сферы.

Есть мнения, что функционирование университетских комплексов обеспечивает улучшение качества преподавания в колледжах и начальных профессиональных училищах (так как преподаватели колледжа и училища становятся членами вузовских кафедр, у них существенно расширяется круг научного и прикладного общения, возрастают перспективы профессионального роста); повышение гибкости структуры профессионального образования, возможность их быстрой адаптации к изменениям рынка труда; рост эффективности использования материально-технических и трудовых ресурсов4

Чувашский государственный университет выступил одним из инициаторов и первых основателей университетского комплекса. Если в 1990 г. на 10 тыс. населения в Российской Федерации приходилось 190 студентов, то в Чувашской Республике — 144. Почти половину населения Чувашии составляют жители сельской местности и малых городов. К 1990 г. выпускники сельских школ вместе с выпускниками школ малых городов в вузах республики составляли лишь около 20 % студентов. Эти неблагоприятные тенденции обусловили принятие коллективом университета решения о создании университетского комплекса, разработке интегрированной, социально ориентированной системы образования в регионе. Динамично развивающийся университетский комплекс позволил сделать конкурентоспособными для поступления в высшие учебные заведения абитуриентов — выходцев из сельской местности и малых городов. За последние годы их число среди зачис- ленных на первый курс студентов для обучения за счет средств федерального бюджета составило около 50 %5.

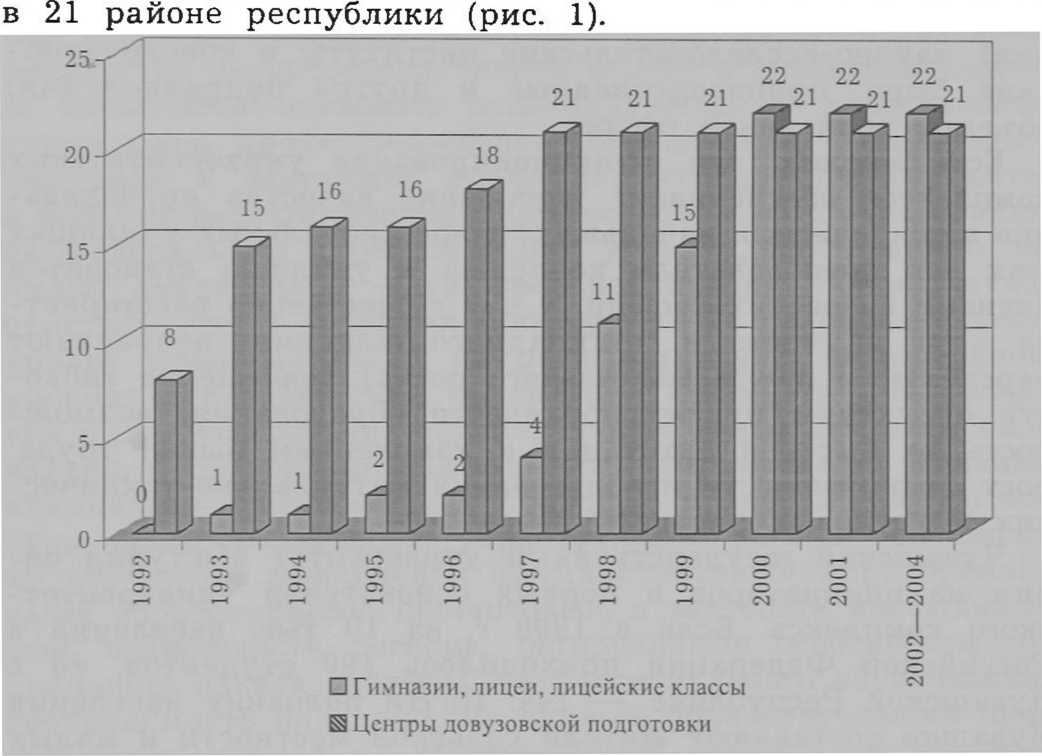

В 1992—2004 гг. Чувашский государственный университет значительно расширил свою структуру, открыв 4 филиала, 2 региональных научно-образовательных центра, 2 учебно-консультационных пункта, гимназию, 16 лицейских классов, Академию юных менеджеров, Школу буду щего инженера, центры довузовской подготовки учащихся

Рис. 1. Количество территориально обособленных структурных подразделений Чувашского государственного университета в области довузовской подготовки учащихся

Необходимость создания интегрированных структурных подразделений, исходя из стратегического планирования развития университета, обусловлена прежде всего стремлением наиболее полно удовлетворить образовательные запросы граждан республики, создать для этого необходимые условия. Открытие филиалов Чувашского государственного университета способствует уменьшению оттока молодежи из сельской местности, созданию новых рабочих мест (преподавательский, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал), приближению образования к месту проживания студентов, сокращению материальных затрат студентов на питание, транспорт, проживание, а также расширению возможности повышения квалификации для специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование, на базе филиалов.

Государство, предоставив самостоятельность учреждениям профессионального образования, вместе с тем продолжает в соответствии с Конституцией РФ нести ответственность за обеспечение граждан гарантированной возможностью получения качественного, соответствующего государственным образовательным стандартам профессионального образования. В связи с этим Законом «Об образовании» предусмотрен механизм государственного контроля формирования, функционирования и результатов деятельности системы профессионального образования — процедуры лицензирования, аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений. В законе эти процедуры определяются как «государственная регламентация образовательной деятельности».

Реализация принципов разграничения компетенций разноуровневых органов управления, переход к рыночному регулированию, развитие общественных и иных форм управления профессиональным образованием предоставляют возможность повысить качество и конкурентоспособность образовательных услуг на соответствующих сегментах рынка.

На современном этапе одним из направлений модернизации образования является эксперимент по проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) и введению государственных именных финансовых обязательств (ГИФО). Чувашская Республика является пилотным регионом по проведению этого эксперимента. Чувашский государственный университет и его филиалы приняли участие в эксперименте с самого его начала, т.е. с 2001 г. Если в 2001 г. в эксперимент по ЕГЭ полностью были включены 6 специальностей, а 13 специальностей и 6 направлений подготовки были задействованы в эксперименте частично, то в

2002—2004 гг. в связи с участием вуза в эксперименте по ГИФО зачисление на I курс Чувашского государственного университета на все факультеты по всем специальностям и направлениям подготовки проходило только по результатам ЕГЭ с присвоением каждому абитуриенту определенной категории ГИФО.

Университет, участвуя в эксперименте по ЕГЭ и ГИФО, вносит значительный вклад в совершенствование организации целевого приема студентов на I курс в целях обеспечения равенства по поступлению в вуз на места, финансируемые из федерального бюджета, содействия государственным и муниципальным органам в подготовке кадров, решения социально-экономических проблем регионов. Университет, осознавая свою гражданскую ответственность за состояние общества и его социально-экономическое развитие, широко использует в своей деятельности целевой прием студентов на I курс. В 2004 г. университет заключил договоры о целевом приеме с 62 государственными и муниципальными органами власти, причем не только из Чувашской Республики, но и из сопредельных республик и областей с компактным проживанием чувашской диаспоры (в 2002 г. — 50 договоров, в 2003 г. — 57). По целевому приему в вуз в 2004 г. по очной форме обучения поступили 567 чел. (претендовали — 2 683 чел.; в 2002 г. — 1 285; в 2003 г. — 2 321 чел.), что составляет 33,4 % от всех зачисленных на бюджетной основе (в 2001 г. были зачислены 215 чел. (12,6 %); в 2002 г. — 548 (32,2 %); в 2003 г. — 569 чел. (33,4 %)), или 18,6 % всех зачисленных по очной форме обучения. Необходимо отметить, что по целевому приему в университет поступают хорошо подготовленные абитуриенты. Так, например, в 2004 г. 92,8 % (529 чел.) лиц, поступивших по целевому приему, имеют I, II и III категории ГИФО (в 2002 г. — 93,1 % (510 чел.), в 2003 г. — 95,4 % (543 чел.)). В 2002 г. лицам, поступившим по целевому приему, присваивалась вторая категория ГИФО. В 2003—2004 гг. это положение было отменено, и категория ГИФО присваивалась в соответствии с результатами ЕГЭ6

В 2004 г., как и в прошлые годы, высокие результаты показали выпускники гимназии и лицейских классов Чу- вашского государственного университета, который сотрудничает со многими общеобразовательными школами, лицеями и гимназиями Чувашской Республики. В школах, лицеях и лицейских классах, расположенных в сельской местности, занятия по общеобразовательным дисциплинам проводят местные школьные учителя, а для чтения специальных курсов по углубленному изучению предметов приезжают преподаватели университета. Помимо углубленного изучения ряда предметов учащиеся гимназии университета и школ приобщаются к научным изысканиям. Многие из них участвуют в ежегодных студенческих научных конференциях (секция «Первый шаг в будущее»). Многие учащиеся являются победителями районных, республиканских и всероссийских олимпиад и конкурсов. В Чувашском государственном университете проводятся олимпиады «Первый шаг в науку» по различным предметам. Для отличившихся в олимпиаде организована летняя школа на базе одного из региональных научно-образовательных центров. На базе своих филиалов и представительств университет проводит также методические семинары, курсы повышения квалификации учителей школ по математике, физике, русскому языку, обществознанию и другим учебным дисциплинам.

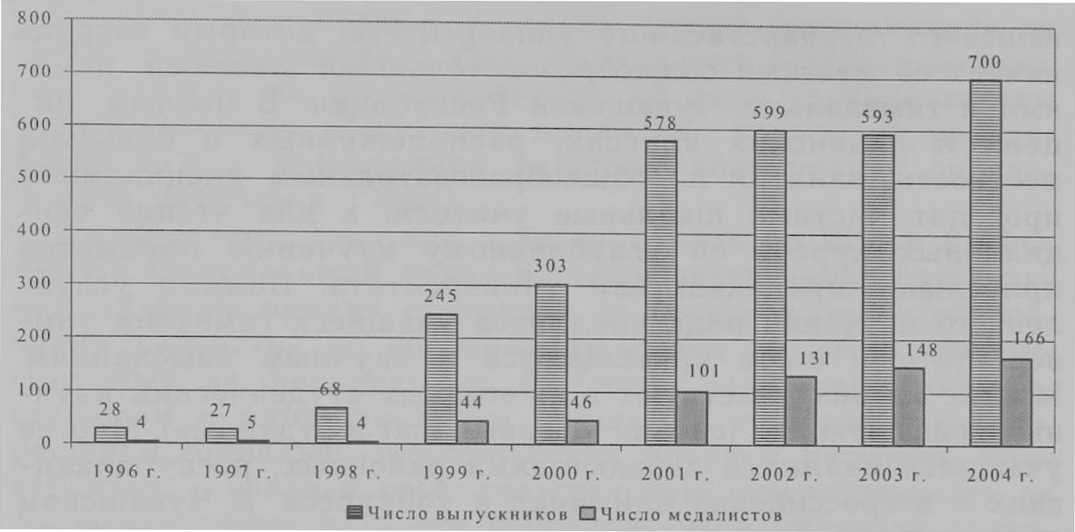

В июне 2004 г. из 700 выпускников довузовских образовательных структур университета (94,4 %) сдали ЕГЭ по математике на «4» и «5» (в 2001 г. — 74,4 %; 2002 г. — 91,5; 2003 г. — 94,4 %). 95,6 % выпускников стали студентами Чувашского госуниверситета и других вузов республики и России (в 2001 г. — 93,7 %; 2002 г. — 97,0; 2003 г. — 97,6 %). Значительно возросла численность выпускников довузовских образовательных учреждений (ДОУ) Чувашского государственного университета (рис. 2).

Анализ результатов единых государственных экзаменов по математике в 2002—2004 гг. у учащихся довузовских образовательных учреждений Чувашского государственного университета, школ районов и городов республики показывает, что качественные показатели ЕГЭ у учащихся ДОУ ЧГУ значительно выше учащихся школ районов и городов, в которых расположены эти структурные подразделения университета. Это свидетельствует о том, что

Рис. 2. Численность выпускников ДОУ ЧГУ по годам инновационная деятельность ЧГУ в области довузовского образования, тесное сотрудничество между университетом и общеобразовательными учреждениями являются эффективным средством повышения качественного уровня подготовки учащихся школ.

Гимназию и лицейские классы университета за все годы их существования окончил 3 141 чел., в том числе 649 чел., или 20,7 % с медалью. Кроме того, за последние 10 лет в центрах довузовской подготовки университета прошли обучение более 18 тыс. чел.

Таким образом, Чувашский государственный университет — системообразующий элемент формируемой социально ориентированной системы непрерывного интегрированного профессионального образования региона, целью которой является повышение качества образования, его доступности различным категориям населения, главным образом из сельской местности и малых городов. В Чувашской Республике создана разветвленная сеть университетских инновационных довузовских образовательных учреждений: лицеи и лицейские классы, гимназия-интернат, академия юных менеджеров. В них организован образовательный процесс высокого качества, что значительно повысило уровень подготовки учащихся сельских школ.

В условиях эксперимента по ЕГЭ и ГИФО особенно отчетливо проявляется значимость регионального классического университета в процессе модернизации системы образования. Ему предстоит обеспечить большую открытость образования, осуществить переход к модели взаимной ответственности субъектов профессионального образования, усилению роли всех участников планирования и прогнозирования перспективного развития профессионального образования в регионе. Необходимо расширить участие граждан в принятии и реализации правовых и управленческих решений в сфере профессионального образования. Речь идет об организации попечительских советов учреждений профессионального образования, независимых общественных организаций по оценке качества предоставляемых образовательных услуг и т.д. Этот процесс должен обеспечиваться соответствующей нормативно-правовой базой и реальными механизмами общественного участия в развитии профессионального образования.

Список литературы Совершенствование системы управления региональным профессиональным образованием

- Среднее профессиональное образование: Сб. основных нормативных документов, М, 1997.

- Нагиев А.Г. Стратегия инновационного развития и инвестирования воспроизводства основных фондов, СПб., 2004.

- Петров А.Н., Подшибякина Е.Н., Кураков А.Л. Региональная система образования: социально-экономическое управление. М., 2004.

- Кураков В.Л., Агаков В.Г. Стратегические направления модернизации системы образования в России. М., 2003; Васильев В.Н., Вороний А.В. Университетский комплекс как центр развития региональной системы непрерывного образования // Университетское управление: практика и анализ. 2001. № 3. С. 14-24; Гавриков А.Л. Региональный университетский комплекс: от концепции до ее воплощения. СПб., 2001.

- Кураков Л.П., Агаков В.Г., Кураков В.Л. Совершенствование системы образования в современных условиях. Чебоксары, 2005. С. 160.

- Здесь и далее стат. данные приводятся по: Совершенствование системы образования в современных условиях...