Совершенствование технологии производства инстантированных полидисперсных гранулированных пищеконцентратов на основе местного растительного сырья

Автор: Попов А.М., Майтаков А.Л., Ветрова Н.Т., Зверикова М.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Пищевые технологии

Статья в выпуске: 7, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – совершенствование технологии производства гранулированных «instant»продуктов с заданными показателями качества. Задачи: исследование физикохимических свойств сырья; разработка рецептуры пищевого продукта как части технологического процесса его производства, моделирование технологической схемы производства; оценка качественных показателей готового продукта. Обработка полученных экспериментальных данных проводилась с привлечением современных методов математической статистики (критериев Кохрена, Стьюдента, Фишера). Особенностью спроектированной технологической схемы производства является ее вариативность: в соответствии с цифровой моделью как технологической системы в целом, так и отдельных подсистем можно изменять параметры технологического процесса на всех этапах его реализации в зависимости от задаваемых параметров выпускаемого продукта. На основании полученных данных была разработана рецептура быстрорастворимых («instant») полидисперсных гранулированных пищеконцентратов, в состав которых в качестве исходного сырья были введены сухая молочная сыворотка, пшеничные зародышевые хлопья, облепиха. Разработанная рецептура стала основой для создания технологии производства различных по составу пищеконцентратов быстрого приготовления (завтрак быстрого приготовления и др.). Особые свойства полученного продукта (легкая усваиваемость, способность нормализовать пищеварение, вывести из организма вредные вещества и др.) позволяют отнести полученный продукт как к продуктам общего, так и функционального назначения. Полученный продукт имел отличные органолептические качества, простоту приготовления, а также достаточно длительный (до 9 месяцев) срок хранения. Исследована зависимость эффективной вязкости от содержания пшеничных зародышевых зерен. В результате математической обработки полученных экспериментальных данных были получены зависимости органолептических свойств (вкус, запах, консистенция, внешний вид), а также эффективной вязкости как функции процентного содержания исходного сырья: крахмала, пшеничных зародышевых хлопьев, температуры (интенсивности) заваривания.

Полидисперсный гранулированный пищеконцентрат, пшеничные зародышевые хлопья, сухая молочная сыворотка, эффективная вязкость

Короткий адрес: https://sciup.org/140310728

IDR: 140310728 | УДК: 664.87 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-7-246-258

Текст научной статьи Совершенствование технологии производства инстантированных полидисперсных гранулированных пищеконцентратов на основе местного растительного сырья

Введение. Одной из актуальных задач в области создания высококачественных конкурентноспособных пищевых продуктов в условиях реальной рыночной экономики является разработка рецептур, проектирование и создание на их основе высокотехнологичных производств продуктов питания, которые можно отнести не только к продуктам общего, но и специального и функционального назначения.

Наряду с решением задачи обеспечения продовольственной безопасности создание новых технологий является одной из задач, решение которых неразрывно связано с широким использованием систем искусственного интеллекта, технологий, основанных на достижениях генной инженерии, робототехнических систем и др.

Использование местных как растительных (ягоды, зерно), так и животных (сухая молочная сыворотка) ресурсов, присущих именно данному региону (с его микроклиматом, количеством солнечных дней в году), позволяет не только повысить пищевую ценность создаваемого продукта, но и существенно увеличить его конкурентоспособность за счет приближения предприятий-производителей к потребителю.

Основным приоритетом при создании новых пищевых продуктов является создание продуктов с отличными органолептическими показателями (вкус, цвет и др.), которые можно отнести к продуктам функционального назначения, т. е. обладающим лечебно-профилактическими свойствами [1].

Данная задача решается в ходе проектирования и создания ряда технологий производства пищевых продуктов, в которых моделируются технологические процессы на основе варьиро- вания в определенных диапазонах рецептурного состава, количества и качества исходного сырья, контроля качества полученного продукта. При этом параметры качества, свойства полученного продукта должны быть жестко регламентированы техническими условиями. Такая система комплексной оценки требует создания нескольких подсистем, таких как «состав – технология», «технология – пищевая ценность» и других.

Цель исследования – совершенствование технологии производства гранулированных «instant»-продуктов с заданными показателями качества.

Задачи : исследование физико-химических свойств сырья; разработка рецептуры пищевого продукта как части технологического процесса его производства, моделирование технологической схемы производства; оценка качественных показателей готового продукта.

Объекты и методы. Технология производства полидисперсных гранулированных пищеконцентратов на основе местного растительного сырья включала в себя использование плодовоягодного сырья, зерна и других растительных и биологических ресурсов Сибирского федерального округа (различных морфологических групп), разрешенных к применению в пищевой промышленности. В качестве объектов исследований в данной работе при разработке рецептур полидисперсных гранулированных пищеконцентратов были использованы:

– облепиха сорта Теньга селекции НИИСС, произрастающая в Бийском районе Алтайского края, сбор 2021 г.;

– сыворотка сухая молочная деминерализованная (ТУ 923-069-05268977-06), производства «Рубцовский молочный завод» Алтайского края;

– хлопья пшеничные зародышевые (ПЗХ) (ГОСТ 34972-2023), произведенные по ТИНПЦ «Агропищепром»;

– пудра сахарная – ГОСТ 31895-2012, крахмал картофельный – ГОСТ Р 53876-2010, витаминноминеральный премикс для пищеконцентратов производства «Арт-Лайф» (г. Томск), составленный в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.

Принимая во внимание особые условия, предъявляемые к пищевым продуктам (безопасность, соответствие нормам экологичности и др.), при проведении исследований были использованы стандарты, реактивы, растворители, отвечающие нормам соответствующей нормативной документации.

При определении значимых признаков используемого растительного сырья и сборов был применен микроскопический анализ, проведенный в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Российской Федерации (ГФ), как основного нормативного документа (сборника стандартов и положений, определяющих показатели качества выпускаемых в РФ лекарственных субстанций и изготовленных из них препаратов).

Биологические активные вещества, а именно флавоноиды, полисахариды, дубильные вещества в ходе проведения исследований выявлялись и идентифицировались методами высокоэффективной жидкостной хроматографии.

В качестве показателя идентификации исследуемых веществ были использованы спектры их поглощения в выбираемом диапазоне в ультрафиолетовой и инфракрасной областях. При этом анализировались характерные сдвиги максимумов поглощения.

Применение титрометрических, спектрофотометрических, а также хроматоспектрофотометрических методов исследования дало возможность определить количественный состав исследуемых биологически активных веществ. Все проведенные хроматографические исследования проводились в специализированных аккредитованных лабораториях г. Кемерово. Для проведения анализов были подготовлены хроматографически чистые образцы продукции и стандарты.

На стадии входного контроля определялись технологические параметры исходных плодов и сборов, к важнейшим из которых относятся влажность, растворимость, объемная плотность, содержание солей тяжелых металлов. Определялось также содержание полисахаридов, минеральных веществ и других физикохимических веществ исходного сырья.

Особое внимание при проведении исследований было уделено микробиологической, а в отдельных случаях и радиологической чистоте исходного сырья.

Для проведения реологических экспериментов был использован ротационный вискозиметр Reotest-2; измерительная система – цилиндрическая (S/S2). Диапазон изменения скорости сдвига – 1,0–437,4 с 1 . Температура при исследованиях – 25 °С. Термостатирование – в жидкостном ультратермостате.

Полученные в ходе экспериментов результаты были обработаны с использованием статис- тических методов обработки данных. Использовались критерии Кохрена, Стьюдента. Проверка адекватности постулированной модели проводилась с использованием критерия Фишера.

Результаты и их обсуждение. Решая проблемы продовольственной безопасности нашей страны, необходимо отметить, что разработка рецептур и на их основе проектирование и создание инновационных предприятий с использованием местных ресурсов предполагает насыщение пищевых продуктов комплексом полезных, легко усваиваемых организмом человека элементов, к числу которых могут быть отнесены премиксы, полиненасыщенные жирные кислоты и др. [2].

Все вышесказанное было учтено при создании рецептуры и технических условий инновационного пищевого продукта – полидисперсного быстрорастворимого гранулированного концентрата завтрака.

В соответствии с разработанными техническими условиями рецептурный состав включает в себя 57,2 % полидисперсной смеси пшеничных зародышевых хлопьев и крахмала (в данной рецептуре картофельный); сок облепихи – 16,7 % (концентрат – 50 %); сыворотка сухая, молочная – 6,0; пудра сахарная – 20,0; премикс «Валитек-3» – 0,33 %.

Пищевая ценность, к основным показателям которой можно отнести вкус, запах, внешний вид и др., а также энергетическая и биологическая ценность (содержание аминокислот, микроэлементов и др.) полученного пищеконцентрата соответствовали всем регламентам, включая и экологическую безопасность.

Вошедшие в рецептуру созданного продукта плоды облепихи (химический состав и содержа- ние минеральных элементов приведены в таблицах 1 и 2 [2]) представляют собой сочетание полезных и необходимых организму человека элементов, витаминов, микроэлементов. Содержание витамина С (аскорбиновая кислота) – (78,7 ± 2,36) мг/100 г; β-каротина – (13,2 ± 0,04) мг/100 г.

В разработанной рецептуре представлены пшеничные зародышевые хлопья (ПЗХ) – экологически чистый, содержащий полноценный белок продукт, способный нормализовать пищеварение, вывести из организма вредные вещества, песок из почек и вымыть соли из суставов. Кроме того, входящие в ПЗХ полиненасыщен-ные жирные кислоты, «легкие» углеводы, витамин Е, селен (особо ценный элемент, принимая во внимание его дефицит в организме человека) увеличивают его пищевую ценность.

Продукт «тонкой» переработки молока – сухая молочная сыворотка, содержащая в своем составе лактозу (70 %), жир (7,5 %), минеральные соли (8 %), относится к пищевым продуктам высокой пищевой и биологической ценности [3, 4].

Присутствие тонкодиспергированного жира в молочной сыворотке обеспечивает практически полное ее усвоение организмом человека. Аналогичным свойством обладает и молочный сахар: его усвоение – в пределах 99,0–99,7 %.

По биологической активности молочная сыворотка не уступает цельному молоку, а по отдельным показателям превосходят его. Отмеченные свойства представляют практически неограниченные возможности применения сухой молочной сыворотки в напитках для диетического и функционального питания [5, 6]. Химический состав ПЗХ приведен в таблице 3 [3].

Таблица 1

Seabuckthornfruits: chemical composition

|

Показатель |

Массовая доля компонентов в соке с мякотью, % |

|

1 |

2 |

|

Содержание сухих веществ: растворимые общие |

7,6 ± 0,04 14,4 ± 0,07 |

|

Содержание титруемых кислот (в пересчете на яблочную) |

1,1 ± 0,05 |

|

Содержание сахаров: общие редуцирующие |

4,2 ± 0,02 1,41 ± 0,007 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

|

Содержание жира |

3,6 ± 0,01 |

|

Содержание азотистых веществ (общий азот) |

0,46 ± 0,001 |

|

Содержание протеина |

2,87 ± 0,006 |

|

Содержание пектиновых веществ |

0,4 ± 0,001 |

|

Содержание клетчатки |

4,7 ± 0,01 |

|

Содержание золы |

0,36 ± 0,02 |

Таблица 2

|

Показатель |

Значение |

|

Массовая доля золы |

360,0 ± 18,0 |

|

Калий |

22,0 ± 9,80 |

|

Кальций |

7,1 ± 0,57 |

|

Натрий |

19,6 ± 1,57 |

|

Магний |

7,6 ± 0,61 |

|

Железо |

0,44 ± 0,04 |

|

Марганец |

0,1 ± 0,0100 |

|

Никель |

0,23 ± 0,002 |

|

Медь |

0,085 ± 0,0070 |

|

Цинк |

0,12 ± 0,0100 |

|

Кобальт |

0,015 ± 0,0010 |

|

Хром |

0,003 ± 0,0002 |

Таблица 3

|

Показатель |

Массовая доля компонентов, % |

|

|

Диапазон |

Медиана |

|

|

Влага |

3,2–3,7 |

3,45 |

|

Белок |

37,97–47,88 |

42,92 |

|

Жир |

10,70–13,97 |

12,28 |

|

Моно- и дисахариды |

11,04–14,98 |

13,07 |

|

Крахмал |

19,04–21,97 |

20,50 |

|

Пищевые волокна |

2,14–2,36 |

2,26 |

Плоды облепихи: химический состав

Содержание минеральных элементов в плодах облепихи, мг/100 г плодов

The content of mineral elements in sea buckthorn fruits, mg/100 g of fruit

Пшеничные зародышевые хлопья: химический состав

Wheat germ flakes: chemical composition

Проектирование и далее создание инновационных пищевых продуктов при современном уровне развития пищевой промышленности Российской Федерации требует четкой локализации объема и ассортимента производимой продукции. Основными критериями, наряду с экономическими показателями, такими как рентабельность, срок окупаемости и др., являются использование местных ресурсов, экологичность производства, социальная направлен- ность создаваемых и производимых пищевых продуктов. В связи с этим могут быть созданы как производства, ориентированные на выпуск больших объемов продукции ограниченной номенклатуры (крупнотоннажное производство), так и многоассортиментные, мобильно меняющиеся производства пищевого продукта при достаточно частой его замене, при выпуске небольших партий, в соответствии с запросами рынка (малотоннажное производство). Такое производство характеризуется также разнообразием в зависимости от сезонности применяемого сырья, многовариантностью применяемых при их производстве технологических процессов, целью которых является создание быстрорастворимых гранулированных пищеконцентратов (завтраков, киселей), при использовании одного и того же сырья. Однако при проектировании таких производств нельзя не отметить сложности, возникающие при его практической реализации создаваемой структуры, ее подсистем.

Выстраивание вновь создаваемых технологических производств, а также «глубокая» модернизация существующего производства, целью которого является получение инновационного пищевого продукта предложенной рецептуры, представляются еще на стадии проектирования как сложная технологическая система, включающая в себя ряд подсистем, выходные параметры которых задаются исходя из технических условий, характеристик применяемого или вновь создаваемого оборудования и др.

Одним из эффективных методов при создании и исследовании таких сложных многовариационных технологических систем является системный подход [7, 8], особенно на стадии пред-проектного проектирования. В ходе реализации такого подхода осуществляется исследование отдельных подсистем (микроисследования), а далее, используя в качестве входных параметров полученные выходные параметры микроисследований, выстраивается и исследуется вся система – макроисследования.

Основой такого системного анализа является так называемый модульный принцип, где каждая подсистема представлена как отдельный модуль, имеющий определенный, специально задаваемый «набор» входных и выходных параметров [9, 10]. Объединяясь в различных сочетаниях, модули образуют технологический поток, частным случаем которого и будет являться требуемый технологический процесс производства полидисперсного пищеконцентрата с заданными параметрами качества [11]. Большим достоинством применения модульного принципа является и то обстоятельство, что из имеющегося набора различных модулей можно при минимальных трудовых и материальных затратах создать оригинальный технологический поток (системы процессов).

Начальный этап проектирования технологического потока включает в себя отыскание существующих систем, решающих аналогичные поставленным задачи. Одним из требований при поиске аналогичных технологических процессов является максимальная степень применения унифицированного технологического оборудования. При отсутствии унифицированных технологических процессов рассматриваются варианты синтеза технологических процессов либо используются методы прототипирования.

Выбор типового технологического процесса производится исходя из рациональности применения, примерно с одинаковым содержанием и последовательностью осуществления технологических операций для определенных изделий или материалов, обладающих общими признаками. Наибольшая сложность проектирования технологического потока будет в том случае, когда отсутствует прототип.

На следующем этапе производится моделирование технологических потоков. При этом модель такой сложной системы, причем при разных уровнях иерархичности, будет формироваться как коллаборация более простых модулей; в этом проявляется принцип системности.

Моделирование представляется как взаимодействие подсистем на разных уровнях взаимодействия. При этом за счет составления графиков взаимодействия или расписания функционирования подсистем последняя (последние) приобретает новые возможности, отсутствующие у первоначальных модулей.

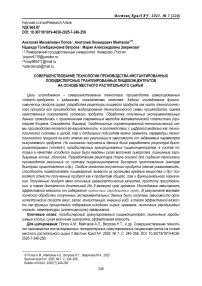

Смоделированная теоретически и реализованная практически на основании разработанной рецептуры (приведена выше) технологическая схема производства гранулированного концентрата завтрака представлена на рисунке 1.

Главной особенностью приведенной технологической схемы производства является ее вариативность. Данное свойство заключается в том, что в соответствии с цифровой моделью как технологической системы в целом, так и отдельных подсистем можно изменять параметры технологического процесса на всех этапах его реализации (в большинстве случаев параметры исходного сырья) в зависимости от задаваемых параметров выпускаемого продукта.

Рис. 1. Смоделированная технологическая схема производства полидисперсного гранулированного пищеконцентрата (завтрака) A simulated technological scheme for the production of polydisperse granular food concentrate (breakfast

На начальной стадии производства гранулированного концентрата завтрака (см. рис. 1) осуществляется переработка плодово-ягодного сырья – облепихи.

Облепиху перерабатывают по традиционной схеме консервного производства: упаковка, как выходной параметр технологического процесса, и предшествующие ей (упаковке) подготовка сырья, микширование компонентов согласно разработанной рецептуре, гранулирование полученной полидисперсной смеси и сушка.

Переработка включает подготовку ягод как операцию, предшествующую измельчению ягод перед протиркой и дальнейшим прессованием или центрифугированием с целью отбора сока (промывку, очистку от листьев и т. п.). Сок стерилизуется и сгущается; шрот облепихи подсушивается, измельчается механическим путем и просеивается.

На начальном же этапе производится обжарка пшеничных зародышевых хлопьев и их измельчение. Одновременно производится размалывание сахара до состояния пудры. Размеры фракций определяются техническими условиями.

Подготовленные таким образом компоненты, равно как и другие, входящие в рецептуру (сухая молочная сыворотка, премиксы, крахмал и др.), тщательно перемешиваются и гранулируются в тарельчатых грануляторах методом окатывания. Размер гранул – до 3 мм; дальнейшее их агрегатирование нецелесообразно , в т. ч. и с точки зрения упаковки продукта. Полученные гранулы подвергают сушке; по техническими условиями массовая доля сухих веществ должна составлять 93–95 %.

Финальная стадия технологического процесса производства полидисперсных гранулированных пищеконцентратов – упаковка готового продукта.

Экспериментальные исследования проводились на четырех специально подготовленных образцах с различным содержанием пшеничных зародышевых хлопьев. Диапазон содержания ПЗХ и шаг определялся в ходе предварительных экспериментов. В образце № 1 содержание ПЗХ составило 20 г, в образце № 2 – 25, в образце № 3 – 0, в образце № 4 – 35 г.

В приведенных образцах на ротационном вискозиметре Reotest-2 была определена эф- фективная вязкость. Использовалась цилиндрическая измерительная система S/S2. Диапазон скорости сдвига – 1,0–437,4 с–¹. Температура фиксированная – 25 °С. Все измерения выполнялись при трехкратном повторении. Термостатирование производилось в жидкостном термостате.

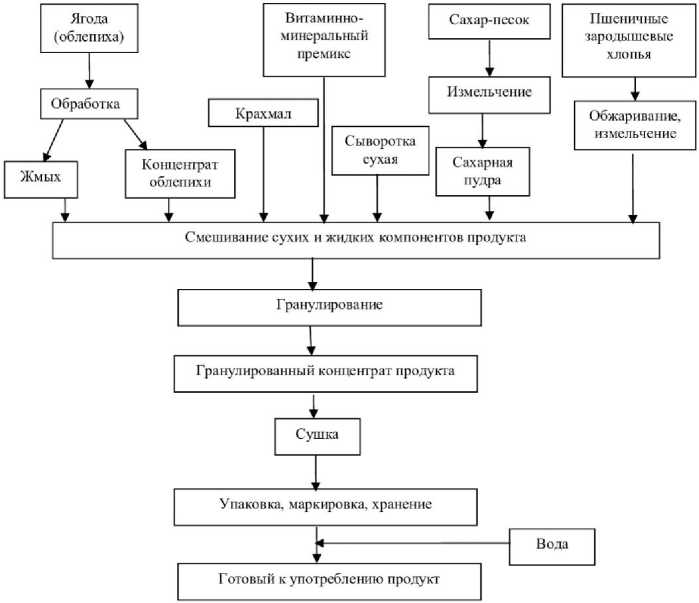

Кривые течения – графические зависимости скорости сдвига (ось ординат – ̇ i ) от напряжения сдвига (ось абсцисс – Ti ) приведены на рисунке 2.

Эксперименты проводились при условии минимального разрушения полученных образцов – гранул. Эффективная вязкость гранул определялась после их инстантирования горячей (85– 90 °С) водой при соотношении гранулы/вода – 20 г/180 мл.

Как видно из рисунка 2, вязкость полученных гранул прямо пропорциональна содержанию пшеничных зародышевых зерен.

В качестве критерия при проведении реологических исследований была принята эффективная вязкость Уэ при фиксированной скорости сдвига. Эффективная вязкость определялась по формуле Uэ = - (расшифровка значений Ti и ̇ приведена выше).

Оценивая результаты проведенных экспериментов с точки зрения практической значимости, был рекомендован диапазон изменения ̇ i – диапазон, при котором быстрое разрушение гранул практически закончилось. Проанализировав все кривые течения, была принята величина скорости сдвига ) ̇ i = 110,5 с 1 . Сравнительный контроль образцов проводился при постоянном значении ) ̇ i .

Рис. 2. Графические зависимости скорости сдвига от напряжения сдвига: 1 – 20 г ПЗХ; 2 – 25 г; 3 – 30 г; 4 – 35 г

Graphical dependences of the shear rate on the shear stress

1 – 20 g of PPX; 2 – 25 g; 3 – 30 g; 4 – 35 g

Были проведены исследования, цель которых – определить, каким образом содержание пшеничных зародышевых хлопьев оказывает влияние на эффективную вязкость (табл. 4). Из таблицы 3: в исследуемых образцах при увеличении содержания пшеничных зародышевых зерен с 25 до 35 г рост эффективной вязкости составил 54,5 %.

При этом эффективная вязкость образцов с содержанием ПЗХ 20, 25, и 30 г возрастала соответственно в 2,2; 1,83 и 1,32 раза по сравнению с образцом с содержанием пшеничных зародышевых хлопьев – 35 г.

Таблица 4

|

Номер образца |

Содержание ПЗХ, г |

Эффективная вязкость, Па ∙ с |

|

1 |

20 |

0,15±0,02 |

|

2 |

25 |

0,18±0,02 |

|

3 |

30 |

0,25±0,02 |

|

4 |

35 |

0,33±0,02 |

Влияние содержания ПЗХ на эффективную вязкость гранул The effect of the PPC content on the effective viscosity of granules

Проведенный органолептический анализ показал, что 3 образца имели достаточно «ощутимые» недостатки:

– недостаточно плотная структура; практически невыраженный вкус – у образца № 1;

– появляющийся в процессе хранения осадок, при этом вкус нежный – у образца № 2;

– невыразительное послевкусие – у образца № 4.

Таким образом, в дальнейших экспериментах использовался образец с содержанием ПЗХ 30 г (образец № 3), как не имеющий названных недостатков.

Обработка полученных экспериментальных данных проводилась с привлечением современных методов математической статистики (с проверкой по критериям Кохрена, Стьюдента, Фишера).

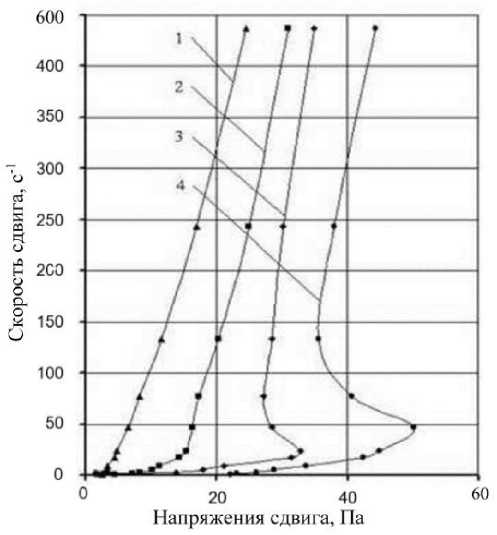

Результаты математической обработки экспериментальных данных представлены в виде уравнений регрессии – полиномов 1-й и 2-й степеней, где: у 1 – кодовое обозначение вкуса и запаха; у 2 – кодовое обозначение внешнего вида и консистенции; у 3 – кодовое обозначение эффективной вязкости; х 1 – кодовое обозначение содержания крахмала; х 3 – кодовое обозначение температуры заваривания.

Диапазоны варьирования: содержание крахмала – 5–15 г (шаг 5 г), содержание ПЗХ – 25– 35 г с шагом 5 г, температура заваривания – от 30 до 90 °С с шагом 30 °С.

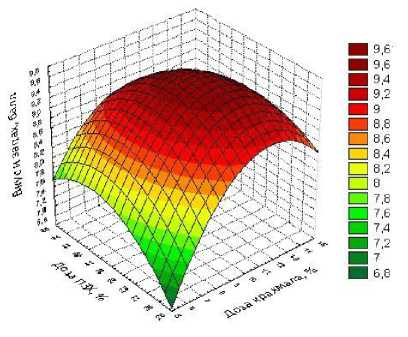

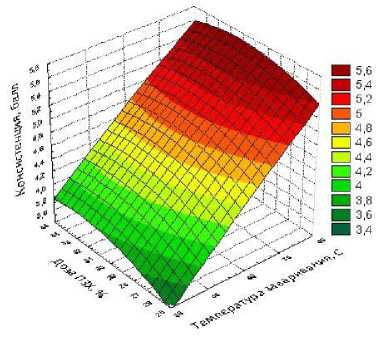

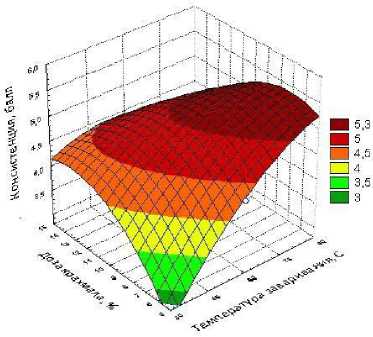

Поверхности отклика функциональных зависимостей некоторых выходных параметров смоделированного и осуществленного технологического процесса приведены на рисунке 3–6.

У1 = 5,987 + 0,853^2 - 0,017*1 - 0,015^2 + 0,001*3 ;

У2 =2,867+0,104 *3 - 0,017%1 - 0,001хз ;

Уз = 0,258 + 0,008*1 - 0,001xi .

Рис. 3. Поверхность отклика функциональной зависимости вкуса и запаха от содержания ПЗХ и температуры заваривания при постоянном содержании крахмала The response surface of the functional dependence of taste and smell on the dose PCP and the brewing temperature at a constant dose of starch

Рис. 4. Поверхность отклика функциональной зависимости вкуса и запаха от содержания крахмала и ПЗХ при постоянной температуре заваривания The response surface of the functional dependence of taste and smell on the dose of starch and PCP at a constant brewing temperature

Рис. 5. Поверхность отклика функциональной зависимости внешнего вида и консистенции от содержания ПЗХ и температуры заваривания при постоянном содержании крахмала The response surface of the functional dependence of appearance and consistency on the dose of PCP and the brewing temperature at a constant dose of starch

Рис. 6. Поверхность отклика функциональной зависимости внешнего вида и консистенции от содержания крахмала и температуры заваривания при постоянном содержании ПЗХ The response surface of the functional dependence of appearance and consistency on the dose of starch and the brewing temperature at a constant dose of PCP

Как следует из приведенных уравнений, температура заваривания, а также содержание крахмала как исходного ингредиента в незначительной степени оказывают влияние на вкус и запах получаемого продукта; в большей степени они зависят от содержания пшеничных зародышевых хлопьев. Температура заваривания оказывает значительное влияние на внешний вид и консистенцию при незначительном влиянии на эти параметры содержания крахмала. Что касается эффективной вязкости как основного параметра, влияющего на стойкость гранулы, то она зависит только от содержания крахмала.

Заключение. Экспериментальные исследования состава, физико-химических свойств натурального растительного сырья, произрастающего в данной местности (плодов облепихи, пшеничных зародышевых хлопьев (ПЗХ), – экологически чистого продукта, способного нормализовать пищеварение), а также сухой деминерализованной молочной сыворотки легли в основу разработки рецептуры, а на ее основе – цифровой модели, проектирования и создания технологической схемы производства пищеконцентратов быстрого приготовления.

Особенностью спроектированной технологической схемы производства является ее вариативность: в соответствии с цифровой моделью как технологической системы в целом, так и отдельных подсистем можно изменять параметры технологического процесса на всех этапах его реализации в зависимости от задаваемых параметров выпускаемого продукта. Это дает возможность создавать пищевые продукты как общего, так и функционального и лечебнопрофилактического назначения, с отличными органолептическими свойствами.

Проведены реологические исследования эффективной вязкости как критерия прочности полученных гранул. Оценивая результаты проведенных экспериментов с точки зрения практической значимости, был рекомендован диапазон изменения скорости сдвига. Получены графические зависимости скорости сдвига от напряжения сдвига (кривые течения). Вязкость полученных гранул прямо пропорциональна содержанию пшеничных зародышевых зерен.

В результате математической обработки экспериментальных данных получены уравнения регрессии – зависимости органолептических свойств (вкус, запах, консистенция, внешний вид), а также эффективной вязкости как функции содержания (процентного содержания) исходного сырья (крахмала, ПЗХ, температуры (интенсивности) заваривания). Обработка полученных экспериментальных данных проводилась с привлечением современных методов математической статистики, включая проверку по критериям Кохрена, Стьюдента, Фишера.