Современная миссия университета: практики Европы, США и России

Автор: Медушевский Николай Андреевич

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: История

Статья в выпуске: 4 (36), 2016 года.

Бесплатный доступ

В современном постиндустриальном обществе система высшего образования привлекает все больше внимания, так как именно от инновационных образовательных практик зависит фактор качества реализуемых образовательных технологий. Для удовлетворения социальных потребностей вузам приходится внедрять в образовательный и исследовательский процессы все больше инновационных технологий, связанных как с преподавательской деятельностью, так и с вопросами коммуникации и обеспечения образовательного процесса. Данные технологии, связанные с исследованиями, обучением, администрированием и другими формами деятельности приводят ко все более четкой диверсификации деятельности современного университета. Процесс диверсификации сопряжен с выделением в деятельности вуза комплекса новых функций, объединенных термином «третья роль», которая сосуществует с двумя другими классическими «ролями» деятельности вуза - образовательной и исследовательской. При этом в национальных практиках содержание данной «третьей роли» варьируется в зависимости от специфики региона. В том числе можно говорить о специфических типах «третьей роли» деятельности университета применительно к европейской, американской и российской образовательным системам. Понимание региональных моделей инновационного развития в значительной степени коррелирует с новыми функциями в рамках университетской деятельности.

Третья роль, обучение в течение всей жизни, университет, технологический трансферт, региональное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14720957

IDR: 14720957 | УДК: 378.4

Текст научной статьи Современная миссия университета: практики Европы, США и России

In modern post-industrial society the system ofhigher education attracts increasing attention. To meet social demands the universities have to implement in educational andresearchprocesses more and more innovative technologies. These technologies relatedto research, training, administration and other forms ofactivity lead to better diversification. The process of diversification involves the selection in the activities ofthe University complex, new functions, united by the term «third role». In the national practices the content ofthis «third role» varies depending on the specifics ofthe region. Understanding ofregional models ofinnovation development largely correlates with the new features in the University activities. The process ofdiversification is associated with the release in the activities ofUniversity of a new range of features, combined by the term «third role», which coexists with two other classical ‘roles’ activities of the university - education and research. In the national practice the contents of the «third role» varies depending on the specifics of the region. In particular we can talk about the specific types of«third role» ofuniversity activity in relation to the European, American and Russian educational systems. Understanding the regional innovative development models are largely correlated with the new features within the framework ofthe university activities.

В контексте трансформации международной системы высшего образования и ее постепенной адаптации к изменяющимся потребностям общества все чаще встает вопрос о необходимости расширения сферы деятельности вузов и их выходе за границы двухмерной классической модели, включающей образовательную деятельность и научные исследования.

Можно констатировать что процесс развития вузов как самостоятельной институциональной формы длится с момента их возникновения в эпоху средневековья и ориентирован на соответствие запросу общества о выполнении определенных социально-значимых функций.

Объем функций, выполняемых вузами, постоянно расширяется и приводит к структурированию их деятельности. Изначальной ключевой функцией вузов являлось высшее образование, которое выражалось в передаче знаний от преподавателя к студенту и в подтверждении получения знания на различных экзаменах или квалификационных испытаниях. По мере развития и расширения системы образования, увеличения количества дисциплин, преподавателей, углубления научного знания возникает возможность консолидировать в рамках вузовской деятельности вторую, исследовательскую составляющую.

Безусловно, исследовательский компонент присутствовал в деятельности вузов изначально, с момента их создания, однако его носителями в большей степени выступали отдельные ученые. Лишь в контексте интенсификации прогресса научного знания стала возможна консолидация исследовательской составляющей. Данный процесс более интенсивно развивался в технической сфере, что было обусловлено сложностью таких исследований и необходимостью вовлечения в опыты и разработки большего числа ученых.

Исследования в гуманитарной сфере, по нашей оценке, достигли этапа консолидации лишь к середине ХХ в., когда возникли феномен экспертного сообщества и институциональная форма «фабрики мысли» (think tank). Причиной, повлекшей консолидацию гуманитарного знания, стало развитие многочисленных социологических и политологических методов, призванных объяснить новые тенденции в развитии международных отношений, трансформации культуры и менталитета, политической системы и т. д.

Следует пояснить, что в международной практике под фабрикой мысли, чаще всего, понимается независимая, не основанная на интересах каких-либо групп влияния, неприбыльная политическая организация, которая вырабатывает экспертизу и положения, направленные на влияние на процессы выработки политики.

Многие фабрики мысли в западной практике формировались при вузах и включали в себя значительный сегмент преподавательского состава и видных ученых, способных выполнять также представительские функции [6].

Исследовательская составляющая деятельности вузов значительно повысила их роль в системе социально-политических отношений. Государство и частные компании начали активно инвестировать в развитие системы высшего образования, что позволило вузам укрепить структуру образовательноисследовательского кластера, постепенно вовлечь в него элементы системы школьного и профессионального образования, инициировать процессы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для сферы государственного управления и бизнеса [7].

Расширение сферы деятельности вузов и интенсивное сотрудничество с государственными институтами, бизнес-структура-ми и обществом постепенно привело к усложнению системы взаимодействия вузов с внешними контрагентами и актуализировало потребность оптимизации данной системы отношений в рамках нового комплексного направления деятельности, получившего в западной социологии наименование «third mission», которое может быть переведено на русский язык как «третья роль».

Несмотря на наличие соответствующего запроса со стороны общества, бизнеса и государства, модель трансформации деятельности вузов пока не выстроена, и содержание «третьей роли» постоянно уточняется.

Можно констатировать, что на процесс определения «третьей роли» вузов влияет национальная и региональная специфика организации системы высшего образования. Также данный процесс зависит от качественного уровня развития данной системы и ее инфраструктурной составляющей.

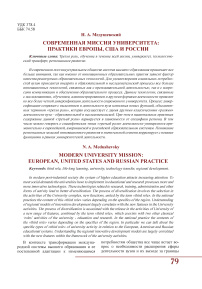

Третья роль вуза включает такие базовые компоненты, как передача технологий (technology transfer), социальные обязательства (social engagement) и обучение в течение всей жизни (life-long learning).

Системное соотношение компонентов и их включенность в общий контекст деятель- ности вуза можно проиллюстрировать следующей схемой (рис. 1).

Можно выделить две доминантные модели определения и реализации «третьей роли» вузов: европейскую и американскую. Модели предполагают одинаковые компоненты «третьей роли», но различаются по приоритетности компонентов.

Для европейской модели характерен приоритет социальной составляющей, в то время как американская модель характеризуется в большей степени акцентом на передачу технологий.

Приоритет в исследовании «третьей роли» вузов

принадлежит европейским университетам.

Начиная с конца 1990-х гг. многими европейскими вузами были инициированы проекты по исследованию «третьей роли» вузов, направленные на качественное развитие всех ее составляющих и создание системы их оптимального соотношения, положительно влияющей на развитие уже реализуемых вузом образовательного и исследовательского направлений.

Европейская модель представлена в первую очередь проектом European indicators and ranking methodology for university third mission (E3M) [12].

E3M объединяет несколько ведущих европейских сетей высшего образования и направлен на повышение качества услуг, предоставляемых вузами обществу и предприятиям промышленного сектора.

В рамках проекта сотрудничают такие учебные заведения, как Universitat Politècnica

Рис. 1. Три роли вуза de València, Universidade do Porto, Univerza v Mariboru, Universidad de León, Dublin Institute of Technology, L’Istituto Superiore Mario Boella, University of Helsinki, Donau-Universität Krems.

В целом к сотрудничеству привлечены вузы двадцати шести европейских стран.

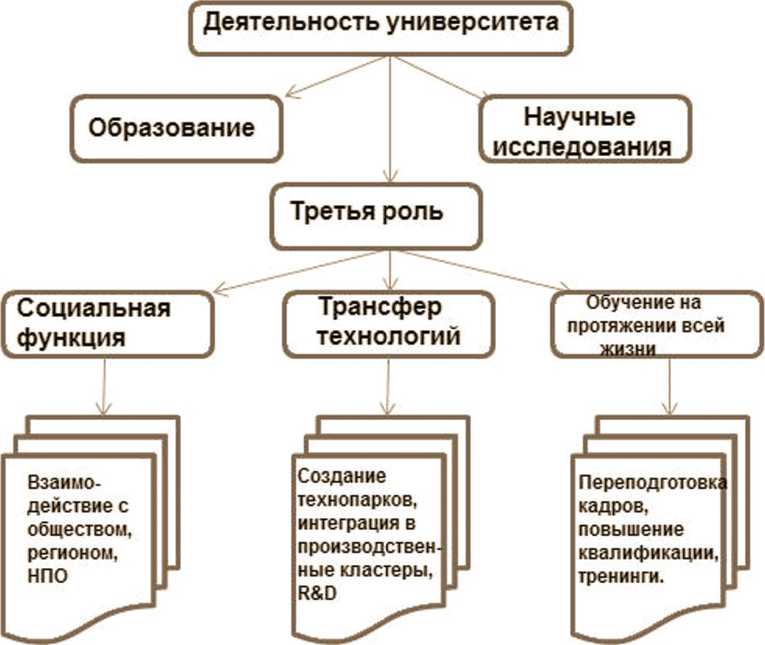

При этом большое внимание в европейской системе уделяется аспекту обучения в течение всей жизни. Во многих исследованиях европейской системы образования данный аспект превалирует и представляется в качестве основы «третьей роли», так как через него реализуется постоянное обновление человеческого капитала, рассматриваемого сегодня в качестве базового ресурса. Данная институциональная асимметрия может быть проиллюстрирована следующей картой (рис. 2) [15].

Карта представляет процентное соотно шение людей от 25 до 64 лет, которые уча-

Рис. 2.

Распространение практик обучения в течение всей жизни в Европе в 2013 г.

все более активными участниками «третьей роли», используя широкий спектр инструментов, имеющихся в настоящее время для передачи непосредственно тех знаний, которые они разрабатывают совместно с местными производственными системами. В их числе:

-

• поддержка патентов и прав промышленной собственности на изобретения, разработанные в рамках деятельности универ-

ствовали в тренингах, обучении или повышении квалификации в четырехнедельный период перед опросом, который проводился в 2013 г. К 2015 г. данные показатели только выросли, что свидетельствует о прогрессивной динамике в развитии «третьей роли» европейских университетов (рис. 3) [16].

Несмотря на доминанту концепции обучения в течение всей жизни, «третья роль» в деятельности европейских вузов имеет комплексное выражение. В частности, итальянский исследователь Марко Белланди [9] отмечает в своей работе, что современное постиндустриальное развитие европейских государств связано с комбинацией двух парадигм:

-

• увеличением распространения «третьей роли» университетов, что ведет к валоризации результатов научных исследований путем прямой передачи знаний об инновациях;

-

• расширением «проникновения» научно обоснованного знания в мир производства, через специализированные производственно-научные кластеры.

Вследствие реализации данных парадигм университеты Европы становятся ситета;

-

• поддержка университета путем создания научно-производственных инкубаторов;

-

• поддержка совместных лабораторий и научных исследований, ориентированных на потребности бизнеса;

-

• ориентация на региональные, национальные и международные запросы о реализации научно-исследовательских и инновационных проектов;

-

• формирование капитала кадров, необходимого для инноваций и предпринимательства, как самому вузу, так и его партнерам;

-

• аккумуляция средств развития, полученных в ходе реализации предыдущих проектов и в научно – технологического сотрудничества.

По мнению западных исследователей, данные инструменты не являются инновационными, так как существуют уже несколько десятилетий, однако новым становится их повсеместное распространение, обусловленное:

-

• востребованностью в научной и производственной деятельности трансдисциплинарного подхода;

-

• относи тельной нехваткой финансирова-

Рис. 3. Распространение практик обучения в течение всей жизни в Европе в 2015 г.

ния от государств, что приводит к поиску источников бизнес-финансирования.

В производственных кластерах необходимо все больше инноваций, которые должны разрабатываться в тесном контакте науки и бизнеса, который подразумевает не просто адаптацию и децентрализацию процессов промышленного творчества, но и комплекса сопутствующих факторов, сочетая:

-

• включенность вузов в систему регионального взаимодействия, в том числе на уровне муниципального и регионального управления;

-

• инвестиции в R & D, на уровне среднего и крупного бизнеса, а также со стороны ассоциаций мелкого бизнеса надрегионального уровня;

-

• прямое использование результатов научных знаний в производственном процессе вопреки консервативным тенденциям со стороны рынка.

Как итог, европейский вариант реализации «третьей роли», который имеет, например, выражение в деятельности университета Тосканы в Италии, предполагает создание определенной схемы или модели деятельности, включающей следующие компоненты:

-

• университет представляется как город с промышленными традициями или промышленный район с городскими функциями;

-

• сети предпринимателей частично, но не случайно совпадают с сетями ученых университета благодаря традиции совместных исследований и трудоустройству выпускников;

-

• предусмотрен институт наставничества от университета в реализации проектов на предприятиях в производственном процессе, привязанный к компетенции университета и связанный с локальными типами специализации;

-

• ведется постоянный мониторинг выгодных инновационных систем, с которыми вуз может сотрудничать, расширяя сферу своей компетенции;

-

• ведется создание собственной инновационной экосистемы, включающей местные фирмы и университетские малые инновационные предприятия, поддерживаемой конкретными организациями, например ассоциацией бизнес-ангелов, технологическими

сообществами, клубами менеджеров и новаторов;

-

• постоянно реализуется создание сети научных и дидактических отношений между университетами.

Представленная модель имеет универсальный характер и множество примеров реализации в Европе, однако каждый из примеров обладает своими уникальными особенностями, которые обусловлены профилем вуза, его территориальным положением, статусом, существующим в регионе бизнес климатом и многими другими специфическими обстоятельствами.

Американская модель реализации «третьей роли» вузов имеет ряд существенных отличий, связанных с пониманием данного явления. Влияние на интерпретацию понятия оказывают региональная специфика и определенная культурная традиция образования, отличающаяся по набору параметров от европейской.

В 2004 г. американские авторы П. Экель и Дж Кинг [11] предположили, что хотя высшее образование США заимствует структуру от высшего образования Британии и для послевузовского образования характерна немецкая модель, характер и отличительные качества Американской академической системы связаны с тесным переплетением социальных, политических и философских убеждений, которые формируют менталитет народа.

Во-первых, это идеалы ограниченного правительства и свободы слова Джефферсона. Во-вторых, сильно влияние капитализма и рынка, что породило убеждение в том, что разнообразие и высокое качество лучше всего достигаются с помощью конкуренции между учреждениями, а не посредством централизованного планирования и контроля. Третье основное было связано авторами с принципом равных возможностей и социальной мобильности.

Как следствие, одними из ключевых факторов влияния, определяющих специфику «третьей роли» американских вузов, является многообразие системы высшего профессионального образования и ее децентрализация.

Американские вузы адаптированы под более гибкую систему реализации образовательных стандартов, а также вариативную систему финансирования. Можно сказать, что они изначально нацелены на зарабатывание денег.

Высшие учебные учреждения США разделены на государственные университетские учреждения контролируемые штатами, и частные учреждения, иногда зависимые от церквей или различных ассоциаций.

При этом показательно, что в американской системе колледж – это учреждение высшего образования, предлагающее четырехгодичные программы в специальных областях. Большая часть колледжей независима и удостоверяет обучение выдачей степени бакалавра.

Вариативность реализуемых в США образовательных моделей, а также высокая адаптивность национальной системы высшего образования в значительной степени обусловили приоритетность для американских вузов деятельности, направленной на поддержку инновационного развития, тесное сотрудничество с крупными корпорациями, выступающими потенциальными работодателями для студентов большинства национальных колледжей и университетов.

Социальный компонент «третьей роли» вузов в данном контексте становится вторичным и направлен, прежде всего, на сохранение структуры университетских кампусов и обеспечение учащихся социальной инфраструктурой.

По отношению к лицам, уже окончившим обучение, социальная составляющая «третьей роли» применима крайне слабо и связана в большинстве случаев лишь с возможностью продолжения обучения при наличии необходимой подтвержденной компетенции.

Тем не менее концепция обучения в течение всей жизни в США все же развивается, и в последние годы эта тенденция все более активна, что во многом обусловлено государственной поддержкой [17; 18].

Наиболее важным в связи с этим является механизм финансирования. В значительной степени финансовая поддержка адресована не вузам, а лицам, желающим получить образование. Следует отметить, что в США нет бесплатного высшего образования. Стоимость получения высшего образования зависит от типа учреждения, а также от типа степени. В 2010–2011 гг. средняя годовая плата за обучение и сборы были:

-

• $7,605 за бакалаврскую программу в общественных учреждениях;

-

• $2,713 за магистерскую программу в общественных учреждениях;

-

• $27,293 за бакалаврскую программу в частном некоммерческом колледже и университете;

-

• $13,935 за магистерскую программу в частных коммерческих заведениях.

При этом дороговизна обучения компенсируется разными грантами и социальными программами, включая налоговые кредиты [13]. Так, в 2010–2011 гг., студенты-очники получили в среднем около $6,100 безвозмездной помощи из различных источников в государственных институтах по программе бакалавриата, $16,000 – в частных некоммерческих учреждениях, $3,400 – в государственных двухгодичных колледжах. Федеральное правительство также предоставляет налоговые льготы для семей с расходами на обучение.

Учитывая высокий финансовый барьер для получения высшего образования в США, многие работодатели предлагают учитывать обучение своих работников в качестве трудовой деятельности на предприятии. При этом действует налоговый вычет до $5,250 за год [14].

Кроме того, система профессиональной подготовки предполагает механизм инвестирования, который представлен в двух вариантах [10].

Раздел I предусматривает финансирование развития трудовых ресурсов, занятости и удовлетворения потребностей в обучении для взрослых, уволенных работников и молодежи. Этот механизм популярен и, например в 2010 г. более 8 миллионов человек получало такого рода финансовую поддержку.

Раздел II предусматривает финансирование для реализации программ повышения грамотности. Данный тип финансирования в конечном счете поддерживает основные программы образования для взрослых, реализуемых местными образовательными структурами.

Обобщая данные по американскому опыту реализации «третьей роли» университета, можно констатировать, что он более специфичен по сравнению с европейским и ориентирован исключительно на американское общество и американский крупный бизнес, что препятствует процессу заимствования.

Российская модель «третьей роли» вузов пока не сложилась. Понимание данной проблемы сводится преимущественно к разрозненным работам отдельных исследователей по социальным проблемам и инновационной кластеризации. При этом все большую популярность в академической среде приобретают лекции и дискуссии, связанные с переосмыслением статуса вуза в его историческом и функциональном смыслах. Здесь, например, показательна лекция А. А. Аузана «Миссия университета: взгляд экономиста» [1], в которой известный ученый обращается к вопросам успешности вуза и образовательной модели, адекватности институциональной и организационной составляющих, преемственности образовательной и научных традиций и т. д. При этом показательно, что идеи, которые высказываются данным автором, фактически провисают, не имея практического применения. Данное обстоятельство он связывает в том числе с практической ориентацией государственных институтов, которые реализуют классический бонапартистский принцип: «Университеты нужны для того, чтобы производить специалистов по узким профессиям. На это государство готово тратить деньги, но государство должно контролировать эти университеты. А наука – это совершенно другой вопрос; она должна быть отделена от университетов, потому что там оплачивать в науке – это слишком тонко, слишком непонятно» [1].

В качестве рациональной альтернативы подобному функционализму А. Аузан видит концепцию Вильгельма фон Гумбольдта, создавшего «неоклассическую модель университета, где главным является образование, соединенное с наукой, где университет трактуется как содружество студентов и преподавателей, и при этом обладает автономностью, то есть определенной свободой преподавания, и свободой образования» [1].

В России на данный момент модель Гумбольта практически не развита, что обусловлено высокой степенью зависимости образовательных учреждений от исполнительной власти и забюрократизированностью процессов управления в образовательной и исследовательской сферах. При этом политические институты движутся по пути реформирования системы высшего образования, поощряя инициативные исследования и разработки в профильных и перспективных в социально-экономическом плане направлениях. Таким образом, имеет место фрагментарная трансформация системы высшего образования, в рамках которой особую роль играют крупные вузы, афелиро-ванные с государственными структурами. Такие вузы, получающие государственную поддержку и являющиеся объектом государственного контроля, все дальше идут по пути развития «необразовательного» сегмента. Ключевую роль в данной категории университетов играют «федеральные университеты» и вузы, которые соотносимы с ними по своему статусу, например МГИМО, ГУ ВШЭ или МГУ. Данные университеты в последние годы неоднократно становились объектами исследований, которые демонстрируют развитие в них инновационных практик, прямо связанных с «третьей ролью» в ее вариативных проявлениях.

Одним из наиболее резонансных и успешных заслуженно считается опыт Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. Вуз является одним из 10 федеральных университетов, созданных на территории РФ. Он был официально учрежден в апреле 2010 г. на базе Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова.

Можно констатировать, что на сегодняшний день данный университет активно реализует систему трех миссий, ориентируясь, прежде всего на европейский и, во многом аналогичный, корейский опыт. Данный тезис подтверждается следующими фактами анализа инновационного развития университета.

Во-первых, показательна география университета. В состав университета входят 6 научно-исследовательских институтов, 13 институтов, 5 факультетов, 3 филиала – Политехнический институт в г. Мирном, Технический институт в г. Нерюнгри и Чукотский филиал, который был открыт в конце 2010 г. в г. Анадыре, а также 2 колледжа и 1 лицей. При этом вуз на позиции лидера и организатора участвует в Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ», в состав которой вошли до 83 образовательных учреждения Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Хабаровского края, в том числе 69 школ, 7 учреждений ДОД, 6 учреждений СПО и СВФУ [8].

Таким образом, влияние университета распространяется на весь Дальневосточный федеральный округ. При этом, как следует из приведенной информации, подразделения вуза реализуют концепцию обучения на протяжении всей жизни («live long learning»), на что указывает тесная связка школьного и вузовского образования. Помимо этого обучение в течение всей жизни реализуется и в форме второго высшего образования и в разнообразном формате переподготовки кадров, за что отвечает специализированный «Институт непрерывного профессионального образования».

Профессиональная переподготовка представляет собой альтернативу второму образованию и реализуется применительно к базовому высшему и среднему специальному образованию.

Комплексный сценарий развития науки и инновационной деятельности в контексте перспективного функционирования СевероВосточного федерального университета предусматривает позиционирование данного университета в качестве центра инновационного развития на территории всего Дальневосточного федерального округа.

В связи с этим СВФУ в среднесрочной и долгосрочной перспективе должен интенсифицировать научную и инновационную деятельность и охватить в ее развитии все регионы федерального округа, установив взаимодействие с ключевыми контрагентами как непосредственно в научной сфере, так и в вопросах государственного администрирования и коммерческого инвестирования.

По итогам данного комплексного развития, ожидаемым примерно к 2018–2020 гг., вуз должен стать центром притяжения межрегионального и мирового исследовательского сообщества по всем ключевым для федерального округа вопросам инновационного развития.

Так как ДВФО характеризуется неоднородностью составляющих его территорий по климатическим особенностям, уровню развития и уровню народонаселения, то Северо-Восточный федеральный университет в своем развитии должен учесть проблемы, актуальные не только для региона его местонахождения – Республики Саха (Якутия), но и для других регионов ДВФО, часть из которых сегодня взаимодействует с вузом на очень низком уровне активности.

Реализовать многоплановую стратегию научного и инновационного развития на уровне федерального округа, СВФУ может, лишь сформировав объемную систему приоритетов собственного развития, охватывающую своей тематикой все ключевые проекты федерального округа.

Комплексность является ключевым атрибутом развития СВФУ в сфере науки и инноваций, так как вследствие проведения интенсивной политики развития Дальнего востока, реализуемой на государственном уровне, все ключевые инфраструктурные проекты в регионе оказываются взаимосвязаны и не могут эффективно реализовываться на сепаратном уровне, даже при условии существования в них территориального разграничения.

В качестве сложнейших проектов такого макроуровня возможно назвать развитие инфраструктуры энергетики, строительство железных и автомобильных дорог трансрегионального масштаба, создание и эксплуатация космодрома Восточный и др.

Несмотря на приоритет макропроектов, участие в которых должно вывести СВФУ на новый качественный уровень развития, в среднесрочной перспективе особую важность для сбалансированного развития университета представляют проекты локального масштаба. Они также не должны быть ограничены исключительно территорией Республики Саха (Якутия), однако связаны преимущественно с территориями Северо-Востока ДВФО, характеризующимися общими проблемами развития.

Представляя сложную модель перспективного развития СВФУ в объемном виде, необходимо отдельно охарактеризовать все ключевые сферы развития вуза и представить перспективы существующих сегодня в университете «точек роста».

Первой и основополагающей проблемой развития науки и инноваций в СВФУ безотносительно территориального ракурса явля- ется развитие существующих в университете научных школ.

СВФУ вследствие своего удаленного местоположения и высокой степени изоляции коммуникационного пространства региона его местонахождения вынужден на современном этапе развития уделять исключительное внимание вопросу привлечения и воспроизводства научных кадров. Актуальность данного вопроса подкреплена крайне низкой исследовательской конкуренцией на региональном уровне, отсутствие которой провоцирует вакуум специалистов и может приводить к интенсивному оттоку ученых при отсутствии необходимой мотивации.

Мотивация научного сообщества Республики Саха (Якутия) формируется как за счет высокой материальной составляющей (заработная плата, проживание, оборудование), так и за счет создания «исследовательского климата» – обстановки упрощенной коммуникации в целях реализации научной деятельности.

Если материальная мотивация сегодня поднята вузом на высокий уровень, то нематериальная мотивационная составляющая еще имеет значимый потенциал роста и связана с привлечением ведущих специалистов из ведущих вузов России и мира. Именно через диалог с ведущими исследователями молодые ученые СВФУ всех направлений способны приобщиться к передовым трендам науки и ориентировать свою научную деятельность на удовлетворение первоочередных потребностей общества не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня [2].

Следует особо отметить, что включение в диалог иностранных ученых должно поднять рейтинг университета в мире и опосредованно повлиять на привлечение вузом иностранного капитала, который сегодня практически не представлен в финансовом балансе СВФУ.

Приоритетными направлениями развития СВФУ, в первую очередь требующими создания автономных и сильных научных коллективов, являются сферы деятельности, представленные в Республике Саха (Якутия). Показательно, что перечень направлений развития регионального и надрегионального уровней практически идентичен, а различаются акценты развития, нашедшие выражение в локальной технологической ориентации.

Применительно к региональному развитию научно-исследовательский потенциал вуза уже сформирован. Наибольший акцент в научной деятельности вуза делается на обеспечение технологических решений в сфере добывающей промышленности, в том числе алмазодобыче и добыче углеводородов, причем в этих направлениях вуз уже перешагнул границы региона и ориентируется на перспективы освоения всего Северо-Востока.

Этому тренду способствуют три другие отрасли, в которых СВФУ также принимает активное участие, – это строительство, обрабатывающая промышленность и энергетика.

В Республике Саха (Якутия) как и в остальных регионах ДВФО, технологии по данным направлениям крайне востребованы, что обусловлено реализацией стратегии развития федерального округа. Создание новых производств и привлечение иностранного капитала требуют от региональных властей и государственных компаний создания максимально удобной инфраструктуры, создающей избыточное количество электроэнергии, обладающей постоянными логистическими коммуникациями и сформированной технологической базой. Университет в данном контексте выступает как поставщик новых проектных решений, адаптированных под конкретные, уникальные по характеристикам, ситуации.

При этом на данный момент потенциал СВФУ как ключевого инновационного центра ДВФО ограничен его ориентацией на «северные» проекты, т. е. проекты, характеризующиеся выраженной климатической спецификой и интересные в основном для северных территорий федерального округа.

Развитие потенциала вуза в связи с этим оказывается обусловлено расширением спектра проводимых в СВФУ исследований за счет расширения вариативности и адаптации разработок не только под интересы Севера, но и под потребности Юга ДВФО.

Очевидно, что даже при расширении всего существующего в вузе исследовательского спектра многие исследовательские вопросы окажутся на периферии рассмотрения в связи с ограниченной полезностью.

Данная ситуация является неизбежной, однако может быть в значительной степени компенсирована диалогом и сотрудничеством с другими учебными и научными ор- ганизациями, лидирующее место среди которых занимают ДВФУ, ТГУ, КнАГТУ, АГУ и региональные подразделения РАН [4]. Каждый из университетов-контрагентов, как и СВФУ, обладает достаточно сильной позицией по исследовательским вопросам, актуальным прежде всего на региональном уровне и часто вовсе не представленным в других субъектах, входящих в ДВФО. Такими проблемными вопросами для СВФУ выступают: океановедение; лазерная физика и оптические методы исследования; физика атомного ядра и элементарных частиц; нанотехнологии и наноструктурированные материалы; теория корабля и строительная механика; повышение надежности, долговечности и эффективности морской техники; морские экотехнологии; судовые энергетические установки и их элементы; технология и товароведение пищевых продуктов; технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности; история и языкознание народов Европы и народов Востока.

СВФУ концентрирует деятельность на комплексе других, часто более уникальных вопросов (например, мерзлотоведение или культура народов Севера), но невнимание к единому контексту научного развития ДВФО в целом, в перспективе экспонентного научного развития, способно локализовать влияние СВФУ и ограничить доступ вуза к проектам с наибольшей финансовой составляющей, разрабатываемым на уровне федерального округа.

В качестве примера можно привести государственный проект обновления северного морского флота, реализация которого возложена в том числе на вузы Приморья и Хабаровска, в которых исторически активно разрабатываются кораблестроительные технологии. При этом СВФУ способен также подключится к данным разработкам, если актуализирует смежную проблематику между вопросами шельфовой добычи полезных ископаемых, климатической спецификой северных территорий, включая территории расположения важнейших северных портов – Анадырь, Певек, Тикси, и кораблестроением, применительно к вопросам воссоздания тралового флота и строительства ледоколов, буксиров, плавучих заводов и добывающих платформ, адаптированных к сложным условиям Севера.

Другим направлением, связанным с интенсивным развитием инновационной деятельности СВФУ, ориентированной на перспективное расширение влияния, является участие в проектах космической направленности. Сегодня СВФУ не имеет необходимой для участия в них исследовательской базы, но показательно, что на территории ДВФО такой базы нет практически ни у одного вуза, а следовательно, СВФУ, как и другие вузы округа, может претендовать на взаимодействие с РОСКОСМОСОМ и другими передовыми организациями космической отрасли на основании «скрытого» научного потенциала.

Оба представленных примера, равно как и десятки близких проектов, демонстрируют широчайший инновационный потенциал, который может быть раскрыт СВФУ в сотрудничестве с другими университетами ДВФО через реализацию трех основных миссий.

Несмотря на неизбежность сотрудничества, СВФУ отнюдь не выступает в качестве «ведомого» в вопросах научного развития.

Уже сегодня вуз занял активную позицию в исследовательских вопросах локального характера, которые, по мере их развития, характеризуются все более глубоким научным потенциалом.

Наилучшим примером этого прогресса являются биотехнологии, в которых СВФУ сформировал исследовательскую базу и базу зарегистрированных патентов (например, биодобавка наноягель, особый медицинский клей для хирургических операций и др.) Роль биотехнологий представляется важной для комплексного развития ДВФО, а СВФУ в данном вопросе – это признанный лидер, опережающий другие вузы округа [5].

Кроме биотехнологий направлениями активного инновационного развития СВФУ является медицинская отрасль, в которой разрабатываются проекты дистанционного и передвижного медицинского обеспечения населения, актуальные для всех территорий ДВФО, значительная часть которых лишена необходимой инфраструктуры и не способна развиваться в ритме густонаселенных районов таких крупных центров, как Якутск, Владивосток или Хабаровск.

Эта же проблема (дистанционного взаимодействия) разрабатывается в СВФУ и применительно к образовательной сфере. В том числе вуз активно поддерживает проекты передвижных школ и дистанционного образования, создавая необходимые программы и коммуникационные решения, применимые ко всем слабо населенным районам, не ограничиваясь только северными территориями.

В данном вопросе СВФУ работает уже в рамках мирового тренда, поддерживаемого в том числе Сетевым международным университетом Арктики, объединяющим более 60 университетов всех приарктических государств.

Выход на международные научные тренды для СВФУ не менее важен, чем выход на ключевые проблемы развития ДВФО, так как в условиях ограниченного государственного финансирования интенсивность развития вуза прямо зависит от его научного потенциала и, как следствие, заинтересованности в нем международных и национальных корпораций.

Это направление также представлено в СВФУ, однако пока вуз взаимодействует в основном с крупным российским бизнесом. В числе важнейших контрагентов СВФУ – компания Алроса, заинтересованная в развитии технологий добывающей промышленности на северных территориях.

При этом с точки зрения научного развития технологии, необходимые для добывающей промышленности, постепенно кластеризуются с технологиями в сферах обрабатывающей промышленности, строительства, энергетики, транспорта и даже с инновационными решениями в социальной сфере и сфере виртуальных коммуникаций. Компании, осуществляющие деятельность на территории Якутии, Магаданского края, на Чукотке, а также в более южных регионах, все больше заинтересованы в оптимизации своей деятельности через повышение эффективности и снижение транзакционных издержек, наличие которых пока не позволяет им приступить к освоению месторождений Крайнего Севера, шельфа и даже более южных, но сильно заболоченных районов.

Практически весь комплекс вопросов технологического развития по перечисленным проблемам находит отражение в деятельности инновационного технопарка СВФУ, который обеспечивает малым инновационным предприятиям необходимую поддержку на всех этапах инновационного цикла, осуществляет взаимодействие между разработчиками, промышленностью и инвесторами, курирует отдел поддержки МИП.

Создавая коммуникационную сеть технологического развития, первую в своем роде на территории всего ДВФО, СВФУ не только продуцирует новые идеи и разработки, но и стремится представить их на рынке, провести популяризацию их полезности. Ключевыми участниками данного процесса становятся малые инновационные предприятия, которых на данный момент создано уже 17. Все они работают в различных областях, но плотная коммуникация с вузом позволяет им действовать в рамках общей стратегии развития. При этом создание каждого МИПа согласовывается с попечительским советом СВФУ, что создает дополнительный, более высокий потенциал верификации полезности каждого из предприятий [3].

Сегодняшняя структура малых инновационных предприятий демонстрирует не только развитие вуза по ряду областей, но и наличие научно-исследовательской проблематики, не охваченной практикой исследований. Так, наиболее сильные позиции СВФУ занимает в биомедицине (в том числе действуют МИПы: ООО «Генодиагностика», ООО «Биоспектр», ООО «Дары Якутии», ООО «Вита-гидро-поника») и строительстве (в том числе ООО «Стройкомпозит», ООО «Нордвуд», ООО «Оптимстрой», ООО «Инновационный центр градостроительства (ИЦГ)», ООО «Перспектива», ООО «Адгезия-Металлоконструкции», ООО «Недвижимость Сервис СВФУ», ООО «Теплокомфорт»).

Практически не представлены отрасли, связанные с уже описанными ранее трансрегиональными проектами возрождения северного флота, развития инфраструктуры космодрома и реализации транспортнокоммуникационной и логистической политики. Лишь в последний год СВФУ обратился к созданию малых инновационных предприятий, которые способны вступить в тесные коммуникационные отношения с другими вузами, а также с региональными администрациями и региональным бизнесом. Показательной здесь является миссия ООО «Арктик-Бур» – предприятия, деятельность которого направлена на поддержку добывающей промышленности северных терри- торий и созданных совсем недавно МИПов ООО «Айан Трэвел» и ООО «Айыы Ас», которые представляют социо-гуманитарное направление.

Важность примера их деятельности заключается в том, что гуманитарная сфера через инновационные рыночные предложения предстает как самостоятельная прибыльная отрасль, способная в перспективе существовать без дотаций на равных с обрабатывающими и добывающими производствами. При этом, если для активизации инновационной промышленной деятельности, СВФУ необходимо инициировать новые направления и, вероятно, начинать деятельность практически с нуля, то инновации в туризме, социальной политике и сохранении культурного наследия близки во всех регионах ДВФО и даже за рубежом, если рассматривать практику северных государств, причем потенциал их кластеризации постоянно растет.

Несмотря на то, что некоторые отрасли инновационной деятельности в СВФУ пока развиты в ограниченной степени, вуз постоянно развивает новые направления, объединяющие интересы региональных научных сообществ и создающие конкретную номенклатуру продуктов и решений, востребованных у регионального и зарубежного бизнеса и у региональных администраций, взаимодействие с которыми также положительно влияет на рост потенциала СВФУ.

Важнейшая характеристика расширяющегося сотрудничества – научная значимость, препятствующая исключительной концентрации внимания университета и его МИПов на решении частных практических задач. Сегодня в СВФУ формируется новая высоконаучная культура, основой которой является единство потенциала вузовского образования, академических исследований и международного научного сотрудничества. Именно эти базовые компоненты выступают в качестве двигателя развития университета и позволяют не только идти вперед, создавая инновации, но и сохранять научный потенциал, существование которого в северных регионах является залогом их стабильного устойчивого и бескризисного развития и успешной конкуренции. По сути, именно в этом и заключается модель инновационного развития, характерная именно для СВФУ.

В заключение данной статьи следует отметить, что пример СВФУ если и не является уникальным, то по крайней мере избирателен. Примеров аналогичного развития университета в России не более двух десятков, и все они связаны с массированным государственным финансированием инновационного развития в контексте развития отдельных регионов и федеральных округов. При этом в стране сохраняется большое количество крупных университетов, которые в силу специализации или экономического состояния не способны к кардинальному инновационному развитию и не имеют таких выраженных выходов на источники государственного финансирования. Как следствие, все более актуальной становится проблема независимого поиска решений по преодолению кризисного развития, что в свою очередь возвращает нас к гумбольдтовской модели университета как свободного агента, способного брать инициативу развития в свои руки и самостоятельно искать востребованные интерпретации всех трех ролей своей деятельности.

Список литературы Современная миссия университета: практики Европы, США и России

- Аузан А. А. Миссия университета: взгляд экономиста: публичная лекция /А. А. Аузан. -Режим доступа: http://polit.ru/article/2013/05/07/auzan/

- Волкова Т. И. Перспективы продвижения Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова с учетом задач и возможностей социально-экономического развития территории ДВФО/Т. И. Волкова, П. П. Иванов, Л. В. Заварыкина //Вестник международных организаций. -2013 -№ 1.

- Волкова Т. И. Университет и регион. Выбор институциональной стратегии развития Северо-В????????? ???????????? ???????????? ??. ?. ?. ???????? ? ?????? ???????????? ???????? осточного федерального университета им. М. К. Аммосова с учетом потребностей Дальнего Востока/Т. И. Волкова, П. П. Иванов, Л. В. Заварыкина ; под науч. ред. М. В. Ларионовой, Е. И. Михайловой, О. В. Перфильевой. -М.: Логос, 2013. -308 с.

- Ларионова М. В. Роль Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова в инновационном, научно-образовательном и социально-культурном развитии территории/М. В. Ларионова, О. В. Перфильева, Н. А. Медушевский//Наука и образование в ХХI веке: роль университета в инновационном развитии региона: тез. докл. междунар. конф. -Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012.

- Медушевский Н. А. Сравнительный анализ потенциала регионов Дальневосточного федерального округа и оценка возможностей региональной системы высшего образования для инновационного развития территории»/Н. А. Медушевский//Вестник международных организаций. -2013. -№ 1.

- Медушевский Н. А. Фабрики мысли в ЕС: сравнительный анализ европейского и американского исследовательских подходов/Н. А. Медушевский//Вестник РУДН: политология. -2010. -№ 1.

- Перфильева О. В. Университет и регион: на пути к реализации третьей функции/О. В. Перфильева//Вестник международных организаций. -2011. -№ 1 (32).

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова» : официальный сайт. -Режим доступа: http://www.s-vfu.ru/

- Bellandi M. Combining Universities’ third mission and place based industrial development . -URL: http://revel.unice.fr/eriep/index.html?id=3542

- Brenneman M. W., Callan P. M, Ewell P. T., Finney, J. E., Jones, D. P., & Zis, S. (2010, November). Good policy, good practice II. Improving outcomes and productivity in higher education: A guide for policymakers. A Joint Report from The National Center for Public Policy and Higher Education And The National Center for Higher Education Management Systems. -URL: http://eric.ed.gov/?ft=on&q=Applying+Corporate+Knowledge+Management+Practices+in+Higher+Education&ff1=pubGuides+-+Non-Classroom.

- Eckel P., & King, J. (2004). An overview of higher education in the United States: Diversity, access, and the role of the marketplace. American Council on Education, Washington, DC.

- E3M: European indicators and ranking methodology for university third mission. Официальный сайт проекта. -URL: http://www.e3mproject.eu/

- Imel S. (2002). Adult learning in cohort groups. Practice Application Brief no. 24. Eric Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education (ACVE). -URL: http://www.calpro-online.org/ERIC/docgen.asp?tbl=pab&ID=114.

- Jones G. (2010). Who benefits from Section 127? A study of employee education assistance provided under Section 127 of the Internal Revenue Code. National Association of Independent Colleges and Universities (NAICU) and Society for Human Resource Management (SHRM).

- Lifelong Learning in Europe (Infographic).Posted on 23/05/2014 by Nick Schäferhoff. -URL: http://www.soufflearning.com/en/lifelong-learning-in-europe-infographic/

- Lifelong learning. Данные Евростата. -URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsdsc440&language=en&toolbox=type

- Obama B. (2009, February 24). Remarks of President Barack Obama -As prepared for delivery address to joint session of Congress. -URL: http://www.whitehouse.gov/the_ press_office/Remarks-of-President-Barack-Obama-Address-to-Joint-Session-of-Congress/

- Obama B. (2011, January 25). Remarks by the President in State of Union Address United States Capitol, Washington, DC. -URL: http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2011/01/25/remarks-president-state-union-address