Современная модель историко-культурных процессов в эпохи камня и бронзы на территории лесостепного Обь-Иртышья

Автор: Молодин В.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается современная концепция историко-культурного развития населения лесостепной части Обь-Иртышского междуречья в эпохи камня бронзы, которая разработана с привлечением в процедуру исследования методов естественных и точных наук, а также результатов археологического изучения сопредельных территорий Приобья и Прииртышья. Дается физико-географическая характеристика региона. Показана история изучения археологических памятников на территории Обь-Иртышья сXIX в. до настоящего времени, накопления колоссального материала, составляющего основу концепций историко-культурных процессов в регионе. Приводится информация о разработках схем историко-культурного развития в Барабинской лесостепи в эпохи неолита и ранней бронзы, от конца верхнего палеолита до позднего Средневековья Нового времени. Представлена периодизация, разработанная с учетом новейших данных о первоначальном заселении указанной территории человеком (18 тыс. л.н.), а также о сформировавшихся здесь культурах раннего и позднего неолита, раннего металла, ранней, развитой и поздней бронзы переходного от эпохи бронзы к раннему железу времени. Все выделенные в ней периоды имеют наименования и фундаментальную хронологическую основу. Сделан вывод о том, что археологический потенциал региона позволит в дальнейшем дополнять и корректировать разработанную модель.

Обь-иртышская лесостепь, эпоха неолита и бронзы, модель культурогенеза, абсолютная хронология, археологические памятники, исследователи

Короткий адрес: https://sciup.org/145146774

IDR: 145146774 | УДК: 903"632/637"(571.1/5)(045) | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.080-092

Текст научной статьи Современная модель историко-культурных процессов в эпохи камня и бронзы на территории лесостепного Обь-Иртышья

Экспедиция Д.Г. Мессершмидта в Сибири (рис. 1) фактически положила начало археологическому изучению этого огромного субконтинента. В каждом из многочисленных уголков Северной Азии история археологии складывалась по-разному, однако без оценки всех обнаруженных материалов невозможно в полной мере представить динамику историко-культурных явлений на данной огромной территории. Цель настоящей работы – рассмотреть этапы изучения историко-культурных процессов в лесостепной части Обь-Иртышского междуречья. Совершенствование концепции развития населения данной зоны периодов камня и бронзы будет продолжаться, по-видимому, еще не одно десятилетие, поскольку масштабы археологического изучения региона оставляют желать лучшего. Опыт показывает, что даже, казалось бы, в бесперспективных для исследования районах имеются археологические объекты, материалы которых принципиально меняют взгляд на историческое прошлое.

Результаты исследований

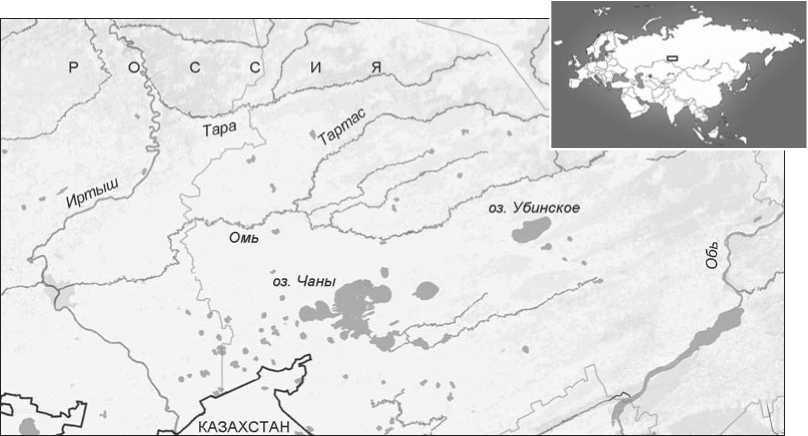

Лесостепное Обь-Иртышье было стратегически важной частью, по крайней мере, Западно-Сибирской равнины (рис. 2). Во все периоды каменного и бронзового веков здесь с момента появления человека всегда бурно кипела жизнь.

Лесостепь между Обью и Иртышом (рис. 3) занимает обширные пространства протяженностью с востока на запад более 700 км. На севере лесостепь огра-

Рис. 1. Фигура Д.Г. Мессершмидта – часть скульптурной композиции, посвященной великим исследователям Сибири, г. Ханты-Мансийск.

ничена Васюганскими болотами и таежной зоной, на юге – Кулундинской степью. Протяженность лесостепи с севера на юг до стигает порядка 200 км. Реки Обь и Иртыш – крупнейшие водные артерии Северной Азии – текут с юга на север, связывая Цен-

Рис. 2. Карта Обь-Иртышской лесостепи.

Рис. 3. Обь-Иртышье летом и осенью.

дичи, на которую охотился человек. Реки и озера были богаты рыбой, которая во все времена являлась для него продуктом питания.

Таким образом, указанная территория всегда привлекала внимание человека. Впрочем, отсутствие качественного сырья для изготовления каменных орудий, а также медной руды для создания бронзовых изделий заставляло обитателей региона совершать экспедиции на юг, в зону Казахстанского мелкосопочника, а также в бассейн Иртыша, где был необходимый материал. Со временем маршруты поиска мест концентрации таких ресурсов для производства каменных и бронзовых орудий становились более протяженными.

Появление человека в Обь -Иртышском междуречье связано с концом плейстоцена, когда с отступлением ледника на север эта территория стала доступной и привлекательной для представителей мамонтовой фауны, а также бизонов, гигантских оленей, лошадей, стада которых густо населяли богатую травостоем равнину. Столь же благоприятной для жизни она оставалась на протяжении всего голоцена вплоть до прихода сюда отрядов русских землепроходцев. Неслучайно тральную Азию с таежной и тундровой зонами Западной Сибири. Такие довольно крупные реки, как Омь, Тара, Тартас пересекают лесостепь с востока на запад и впадают в Иртыш. В Обь на участке лесостепи впадают малые реки Алей и Чаус. В Обь-Иртышской лесостепи находятся сотни озер. Среди них выделяются оз. Чаны, одно из крупнейших в Северной Азии, а также Убинское озеро. Реки и озера указанной территории располагают огромными рыбными запасами, которые во все времена привлекали человека. Речные системы являлись зонами транзита населения как в меридиональном, так и в широтном направлениях.

Обь-Иртышская лесостепь отличалась достаточно мягким, благоприятным для жизни климатом, а также обилием биомассы, которая обеспечивала человека, диких и домашних животных высококачественным кормом. Неповторимый по качеству букет трав во все времена позволял изготавливать здесь уникальные молочные продукты, например, лучшее в мире бара-бинское масло. В весенне-осенний период на озерах гнездились многочисленные колонии водоплавающей

Рис. 4. Н.М. Ядринцев.

здесь обнаружено очень много археологических памятников и с каждым годом количество открытых объектов увеличивается.

История археологических исследований данной территории уходит в XIX в. В 1879 г. в лесостепном Приобье и Барабинской лесостепи проводил исследования Н.М. Ядринцев; он, отмечая многочисленно сть курганных могильников в лесостепном Обь-Иртышье, предвидел, что в будущем эта территория станет полем деятельности археологов [Ядринцев, 1883, с. 187] (рис. 4). В 1886 г. проф. Д.Н. Анучин опубликовал найденную в Барабе каменную рыбку-приманку [1886]. Позднее А.П. Окладников отнес ее к серовскому времени неолита Прибайкалья [1950, с. 250]. Таким образом, эта находка обозначила перспективы поиска памятников эпохи неолита в лесостепном Обь-Иртышье.

В 1894 г. на Оми проводит археологические исследования Г.О. Оссовский [1896], а в 1895–1897 гг. в Барабинской лесостепи производит масштабные раскопки курганов С.М. Чугунов, прозектор Томского университета [1895, 1897а, б, 1898]. С 1862 по 1902 г. на Алтае, в т.ч. в лесостепном Обь-Иртышье, исследованием археологических объектов занимался академик В.В. Радлов. В районе оз. Убин-ского он вскрыл значительное количество курганов [Мартынов, 1964, с. 17]. Все эти масштабные для своего времени раскопки хотя и не выявили материалов каменного и бронзового веков, но позволили наметить направления археологического поиска на указанной территории.

Первый памятник каменного века в Обь-Иртышье был открыт в 1926 г. Е.М. Бессер-Засецким: он обнаружил неолитическую стоянку Бугристое неподалеку от г. Барабинска в Новосибирской обл. [Талицкая, 1953, с. 337]. Памятник представлен крайне скудными материалами. В 1926–1928 гг. в бассейне Оми проводила исследования В.П. Левашова [Там же]. После этого означенный район длительное время не изучался специалистами.

В 1952–1954 гг. в Приобье в зоне строительства Новосибирской ГЭС масштабные исследования проводились экспедицией Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, возглавляемой М.П. Грязновым. М.П. Грязновым и М.Н. Комаровой здесь было открыто несколько поселений и могильников эпох неолита, ранней и развитой бронзы. М.Н. Комарова на материалах из приобских памятников выделила кипринский и ирбинский этапы эпохи неолита, а также памятники кротовского типа [Комарова, 1956]. Находки с исследованного М.П. Грязновым поселения Ирмень-1 послужили основой для выделения Н.Л. Членовой особой культуры эпохи поздней бронзы, названной ирменской [Членова, 1955]. В свет вышла монография М.П. Грязнова, по- священная истории древнего населения Верхнего Приобья, в т.ч. проблемам изучения бронзового века равнинного Алтая [1956].

С 1957 г. на территории Новосибирской обл. проводит исследования Новосибирская археологическая экспедиция Новосибирского государственного педагогического института и Новосибирского областного краеведческого музея, организованная и много лет возглавлявшаяся Т.Н. Троицкой [Троицкая, 1966]. За более чем 40 лет отряды этой экспедиции под руководством Татьяны Николаевны и ее учеников открыли и исследовали значительное количество поселений и могильников, в т.ч. эпох неолита и бронзы [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980].

Несомненным событием в изучении Обь-Иртышского междуречья стало открытие и исследование в низовьях Оми Ростовкинского могильника с богатейшим набором великолепных бронзовых изделий сейминско-турбинского типа [Матющенко, Ложникова, 1971; Матющенко, 1975]. Позднее материалы памятника были опубликованы в монографии В.И. Матющенко и Г.И. Синицыной [1988].

В конце 1960-х гг. в рамках охранно-спасательных работ масштабные исследования в левобережном Прииртышье, в т.ч. в Барабе, проводит экспедиция Уральского государственного университета, которой руководит В.Ф. Генинг.

В 1966 г. к археологическим исследованиям в лесостепном Обь-Иртышье приступает образованный в составе Сибирского отделения АН СССР Институт истории, филологии и философии СО АН СССР (ныне Институт археологии и этнографии СО РАН), возглавляемый академиком А. П . Окладниковым. Первой в регионе начала изучаться под руководством А.П. Окладникова палеолитическая стоянка Волчья Грива [Окладников и др., 1971]; ее исследование под руководством разных сотрудников этого института проводится вплоть до настоящего времени. Раскопки памятника в 1975 г. проводились под руководством автора статьи, а в последние годы – В.Н. Зенина.

В 1973 г. в институте под руководством автора был создан Западно-Сибирский археологический отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции, одной из главных целей которого является проведение археологических исследований в лесостепном Обь-Иртышье. В числе памятников каменного и бронзового веков, на которых проводились масштабные исследования, следует назвать Абрамо-во-4, Венгерово-2, -3, Гришкина Заимка, Каргат-6, Крохалевка-1, -4, Новочекино-1, -3, Омь-1, Преоб-раженка-3, -6, Сопка-2, Тартас-1, Чича-1 и др. В полевых и аналитических работах по изучению этих объектов активное участие принимают не только автор этих строк, но и его ученики, а также ученики

Т.Н. Троицкой. К числу этих исследователей относятся член-корреспондент РАН, д-р ист. наук Н.В. По-лосьмак, доктора исторических наук А.П. Бородов-ский, В.А. Зах, Л.Н. Мыльникова, А.И. Соловьев, В.И. Соболев, кандидаты исторических наук А.Е. Гришин, И.А. Дураков, В.С. Елагин, Л.С. Кобелева, Н.С. Ефремова, Ю.Н. Ненахова, М.С. Нестерова, А.В. Новиков, О.И. Новикова, Д.В. Селин, М.А. Че-мякина, Ж.В. Марченко, Ю.Н. Гаркуша, Д.А. Нена-хов, Е.А. Сидоров, О.Н. Хохлова.

С 1999 г. в тесном сотрудничестве с отрядом работают специалисты Евразийского отдела Германского археологического института (г. Берлин) – инициатор проекта проф. Г. Парцингер, а также проф. С. Хансен, доктора наук А. Наглер и С. Райнхольд (см. напр.: [Парцингер и др., 1999; Molodin et al., 2017 (2021)]), Й. Шнеевайс и Х. Пиецонка.

С начала 2000-х гг. в регионе памятники эпох неолита и бронзы активно исследуются экспедицией Кемеровского государственного университета под руководством д-ра ист. наук В.В. Боброва, а также канд. ист. наук А.Г. Марочкина и канд. ист. наук А.Ю. Юра-ковой (см. напр.: [Бобров, Марочкин, 2011; Юракова, 2017; Бобров, Марочкин, Юракова, 2017а]).

Таким образом, за годы интенсивных раскопок в лесостепном Обь-Иртышье накоплен колоссальный материал по каменному и бронзовому веку Западной Сибири, что позволило разработать и ввести в научный оборот ряд историко-культурных концепций, которые постоянно модернизируются и совершенствуются. Этому активно способствует все более широкое внедрение в процедуру научного поиска методов естественных и точных наук, прежде всего геофизического мониторинга. В ходе исследований, проводившихся при тесном сотрудничестве археологов с геофизиками [Эпов, Молодин, Чемякина, 2006], физиками и химиками [Физико-химическое исследование…, 2006], палеогенетиками [Молодин и др., 2013], антропологами [Чикишева, 2012], были получены принципиально новые данные по древней истории региона.

Современная концепция историко-культурного развития региона в каменном и бронзовом веках базируется на результатах работы коллег на территориях, непосредственно соседствующих с Обь-Иртышьем, а также в самом междуречье. Значительный вклад в изучение древней истории лесостепной части Приобья внес В.И. Матющенко. В своей 4-томной монографии «Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья» [1973а–в; 1974] исследователь проанализировал материалы Новосибирского Приобья преимущественно из раскопок М.П. Грязнова и М.Н. Комаровой. Предложенная В.И. Матющенко концепция историко-культурного развития популяций в Приобье от эпохи неолита до финала бронзового века напря- мую касается культурно-исторических процессов, протекавших в этот период в Обь-Иртышье.

Высокой оценки заслуживает разработанная В.Ф. Генингом и его учениками схема историко-культурного развития левобережной части лесостепного Прииртышья от неолита до поздней бронзы [Ге-нинг и др., 1970]. В этом регионе В.Ф. Генингом, а также его учениками В.Т. Петриным и Л.Л. Косинской были открыты памятники верхнего палеолита [Генинг, Петрин, 1985] и мезолита [Генинг, Петрин, Косинская, 1973]; результаты проведенных изысканий способствовали осмыслению материалов данного историко-культурного пласта, полученных в лесостепном Обь-Иртышье.

Большое значение имеют работы М.Ф. Косарева: рассматривая соседние с лесостепными пространствами территории Западной Сибири (Зауралье, таежная зона Притомья), он постоянно обращался к материалам Обь-Иртышья и соотносил последние со своими новыми идеями (см. напр.: [1974, 1981, 1991]).

Несомненно важными для изучения древней истории Обь-Иртышья являются разработки Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых по проблеме сейминско-турбин-ских бронз, их классификации, типологии, а также генезиса сейминско-турбинского транскультурного феномена [1989].

Вклад в изучение прошлого Обь-Иртышской лесостепи внесли Ю.Ф. Кирюшин и его ученики: ими предложена концепция историко-культурного развития равнинной части Алтая, теснейшим образом связанная с проблемами бронзового века Верхнего Приобья [Кирюшин, 2002; Кирюшин, Грушин, Тишкин, 2003].

В середине 1980-х гг. автором настоящей статьи была создана схема историко-культурного развития в лесостепной части Обь-Иртышского междуречья для эпохи неолита и ранней бронзы [Молодин, 1977], определенные положения которой востребованы и сегодня.

В 1980–1990-е гг. перед автором его учителем академиком А.П. Окладниковым была поставлена масштабная задача – на материалах широкомасштабных разведок и раскопок разработать схему историко-культурного развития человеческих популяций на территории Барабинской лесостепи (фактически Обь-Иртышское междуречье) со времени первоначального появления здесь человека до прихода русского населения, т.е. до конца XVI в. К 1983 г. эта задача была в целом выполнена и представлена в докторской диссертации [Молодин, 1983] (защита состоялась уже после ухода из жизни А.П. Окладникова). Эта концепция охватывала гигантский период от конца верхнего палеолита до позднего Средневековья – Нового времени. Впоследствии активные полевые и аналитические исследования были продолжены, на полученных материалах и результатах их анализа подготовлено несколько монографий. Наиболее важными среди них являются «Бараба в эпоху бронзы» [Молодин, 1985] и четыре тома, объединенных общим названием «Сопка-2» [Молодин, 2001, 2012; Молодин, Гришин, 2016, 2018]. В рамках указанной задачи в научный оборот вводились принципиально новые источники, шла работа по совершенствованию концепции историкокультурных процессов в лесостепном Обь-Иртышье в целом и на отдельных этапах, а также включению в схему данных о вновь открытых культурных образованиях. Попытка представить схему историкокультурного развития в регионе на качественно новом уровне получила отражение в специальной работе автора [Молодин, 2010].

Сформулированная в 2010 г. и впоследствии уточненная концепция историко-культурного развития к настоящему времени значительно изменилась, поэтому в данной работе необходимо представить периодизацию, разработанную на новом уровне знаний.

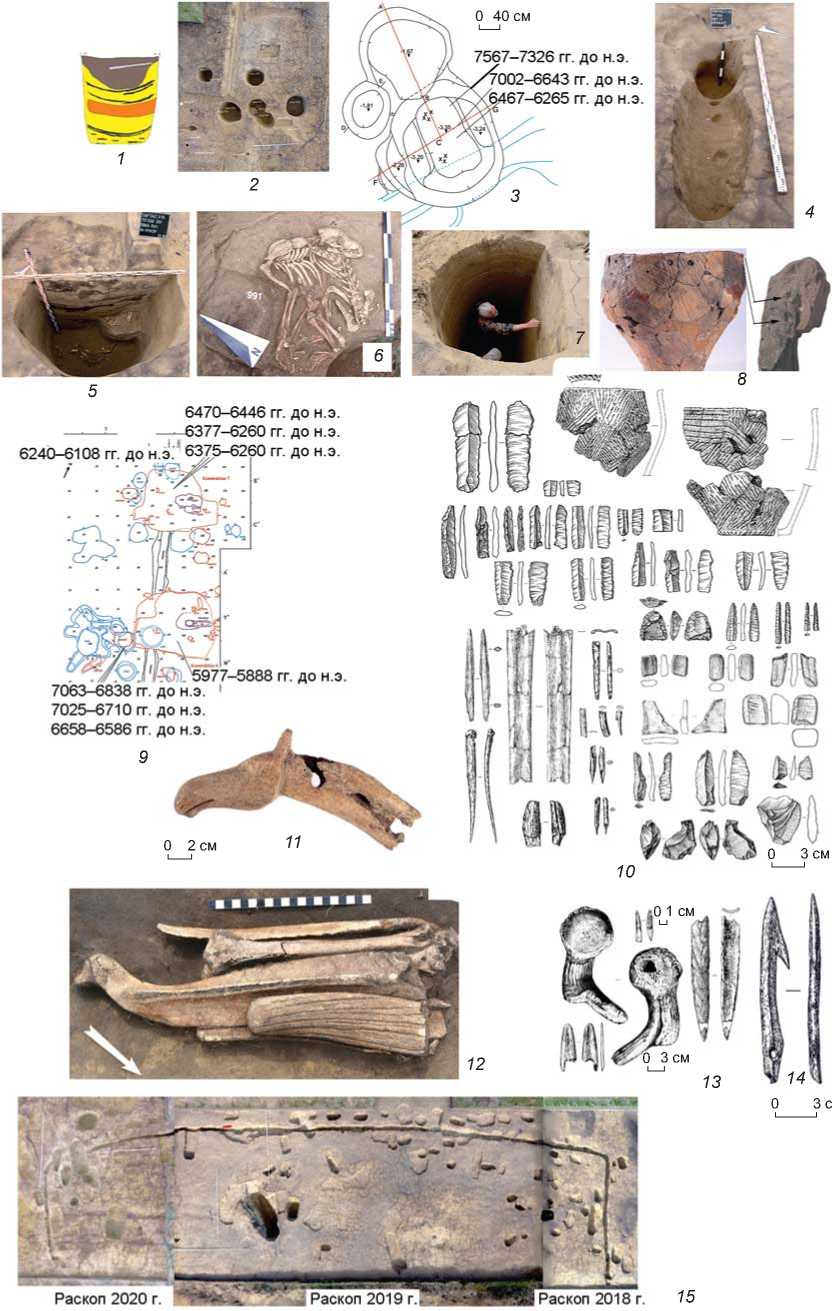

В 1980-е гг. появление человека в лесостепном Обь-Иртышье было зафиксировано на трех памятниках, на которых производились стационарные раскопки, – Волчья Грива, Венгерово-5 и Новотартасская стоянка, и связывалось с финальной стадией верхнего палеолита [Окладников, Молодин, 1983]. Рассмотрение модернизированной концепции историко-культурных процессов в лесостепном Обь-Иртышье следует начать с недавнего открытия В.Н. Зенина, сделанного при раскопках хорошо известного памятника Волчья Грива. Исследователем была обнаружена надежно стратифицированная верхнепалеолитическая стоянка, нижний культурный горизонт которой относится к 18 тыс. л.н. (рис. 5). Содержащиеся в нем каменные орудия из горного хрусталя свидетельствуют о связях обитателей стоянки с населением территории Казахстанского мелкосопочника. Верхний культурный горизонт стоянки датирован ок. 13 тыс. л.н.

[Leshchinkiy, Zenin, Bukharova, 2021]. Даты для нижнего и верхнего горизонтов стоянки на Волчьей Гриве позволяют сделать вывод о том, что первоначальное заселение региона человеком произошло значительно раньше, чем считалось до этого. Очевидно, что последние открытия на Волчьей Гриве коренным образом меняют представления о времени проникновения первого человека на юг Западно-Сибирской равнины и продолжительности его пребывания здесь в финале плейстоцена.

Благодаря открытию и исследованию в 2015– 2017 гг. поселенческого комплекса с хозяйственными и ритуальными объектами на памятнике Тартас-1 (Среднее Прииртышье) [Molodin et al., 2017 (2021)], для которых получены радиоуглеродные даты [Мо-лодин, Райнхольд, Мыльникова и др., 2018; Мо-лодин, Ненахов, Мыльникова и др., 2019] (рис. 6), а также открытию в окрестностях урочища Таи серии подобных объектов, прежде всего, святилища на памятнике Усть-Тартас-1 [Молодин, Мыльникова, Нестерова и др., 2022] была выделена и обоснована барабинская культура эпохи раннего неолита [Моло-дин, Кобелева, Мыльникова, 2017]. Ее главной особенно стью является специфическая плоскодонная керамика.

На обоих памятниках, кроме культурных слоев поселений, обнаружены оригинальные ямы-хранилища для рыбы с ритуальными прикладами животных, а на Усть-Тартасе-1 еще и святилище с богатейшей художественной пластикой. На основе более чем 20 дат культура отнесена к концу VIII – VI тыс. до н.э. Ее генезис пока не ясен, однако есть основания искать ее истоки в местной культуре верхнего палеолита, особенно наглядно представленной на исследованном в левобережном Прииртышье памятнике Черноозерье II [Генинг, Петрин, 1985].

Рис. 5. Артефакты из горного хрусталя ( 1 ) и стенка разреза ( 2 ). Палеолитическая стоянка Волчья Грива. Раскопки В.Н. Зенина.

0 40 cм

0 1 cм

Раскоп 2020 г.

Раскоп 2019 г.

Раскоп 2018 г.

0 2 cм

7567-7326 гг. до н.э.

/7002-6643 гг. до н.э.

< 6467-6265 гг. до н.э.

0 3 cм

5977-5888 гг. до н.э н.э. 1

н.э.

н.э. ж

7063-6838 гг. до

7025-6710 гг. до

6658-6586 гг. до

6470-6446 гг. до н.э.

----— ——6377-6260 гг. до н.э.

6240-6108 гг. до н.э 6375-6260 гг. до н.э

/ ‘ " •■ г А# - -

1 »

0 3 cм

Рис. 6. Типлист периода раннего неолита в Обь-Иртышье.

1–10 – Тартас-1; 11–13, 15 –Усть-Тартас-1; 14 – Венгерово-2.

В результате переосмысления материалов, полученных ранее на памятниках Тартас-1, Усть-Тартас-1, Венгерово-2, которое было необходимо в связи с выделением указанной культуры, исследователи пришли к выводу о принадлежности к барабинской культуре памятников Автодром-2/2 [Бобров, Марочкин, Юра-кова, 2017б] и Старый Московский Тракт-5 [Бобров, Марочкин, Юракова, 2017а], которые до этого связывали с боборыкинской культурой.

Сегодня очевидно, что к периоду между финальной стадией верхнего палеолита и началом раннего неолита (VIII тыс. до н.э.) относятся индустрии памятников мезолитической стадии, более всего напоминающие материалы мезолитической стоянки Чер-ноозерье II [Генинг, Петрин, Косинская, 1973].

Несомненной новацией в изучении неолитической эпохи Прииртышья является отнесение ранее изученных и новых памятников в регионе к артын-ской культуре позднего неолита [Бобров, Марочкин, 2011]. Представления о погребальной практике носителей этой культуры существенно пополнились благодаря изучению прежде всего масштабных погребальных комплексов на памятниках Венгерово-2А, Усть-Тартас-2 [Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2016], открытых Н.В. Полосьмак в Северной Барабе [Полосьмак, Чикишева, Балуева, 1989]. На этих объектах впервые зафиксированы в погребальной практике населения позднего неолита сопутствующие земляные сооружения в виде кольцевых рвов, ям, а также ярусные захоронения. Специфический набор погребального инвентаря включал характерную керамику, предметы пластического искусства, каменные и костяные орудия. Культура укладывается в интервал V – начало IV тыс. до н.э.

Эпохе раннего металла соответствуют две линии развития культуры. Первую представляют поселения и могильники гребенчато-ямочной общности, вторую – синхронные ей памятники усть-тартасской культуры. Материалы но сителей гребенчато-ямочной общно сти мозаично встречаются в западносибирской лесостепи, а также в западных, юго-западных и даже восточных районах на левом берегу Енисея [Молодин, 2010]. Параллельно с данным образованием суще ствует усть-тартасская культура, корни которой уходят в местный неолит. Наблюдается преемственность в погребальной практике артынской и усть-тартасской культур: круглые ровики, ярусные и вторичные захоронения, архаичный по виду каменный и костяной инвентарь, почти полное отсутствие в могилах керамики. Бронзовые предметы представлены в виде пронизок и изделий из бронзовой фольги [Молодин, Кобелева, Райн-хольд и др., 2018]. Стратиграфические наблюдения и радиоуглеродные даты позволяют датировать данные образования IV тыс. до н.э.

Особенно отчетливо две линии развития в Обь-Иртышской лесостепи проявляются в период ранней – развитой бронзы. Их представляют поселения и могильники одиновской и кротовской культур.

Стратиграфические наблюдения свидетельствуют о том, что одиновская культура была более древней, чем кротовская [Молодин, Мыльникова, Новикова и др., 2011], хотя впоследствии они, несомненно, сосуществовали. Несмотря на изве стную эпохальную близость, культуры различаются по керамике, традициям домостроительства, а также погребальной практике, а их носители имеют антропологическую и генетическую специфику [Чикишева, 2012; Молодин, Пилипенко, Чикишева и др., 2013]. Одинов-ская посуда соответствует, скорее всего, автохтонной линии развития. Вещественный комплекс, содержащий каменные и костяные орудия архаичного облика, включает бронзовые орудия и оружие развитых форм, а также свидетельства бронзолитейного производства [Дураков, Мыльникова, 2021], в т.ч. наконечники копий и кельты сейминско-турбинского облика. Особое место в комплексе носителей культуры занимают ор-нитоморфные жезлы, антропо- и зооморфные фигурки – атрибуты иррациональной деятельности. Чрезвычайно важно отметить наличие импортных предметов (бусы) и костей домашних животных (овцы); они позволяют предполагать проникновение в Западно-Сибирскую лесостепь мигрантов из Западного и Восточного Туркестана. Согласно радиоуглеродным датам [Молодин, 2012], носители культуры обитали в Прииртышье в III тыс. до н.э.

Кротовская культура периода развитой бронзы, представленная обширными материалами поселений и могильников, выделяется спецификой керамики, костяных и бронзовых изделий, а также традициями домостроительства и погребальной практики. У носителей кротовской культуры было бронзолитейное производство, они занимались выплавкой сейминско-турбинских бронз. Во второй половине III тыс. до н.э. они сосуществовали с носителями одиновской культуры. Одна часть одиновцев растворилась в среде носителей кротовской культуры, а другая была вытеснена на север, в южно-таежную зону и, возможно, оказала влияние на формирование ранних сузгунцев. Более 40 радиоуглеродных дат указывают на существование кротовцев в середине III – начале II тыс. до н.э. [Мо-лодин, Гришин, 2016].

В начале II тыс. до н.э. кротовская культура достигла в своем развитии позднего этапа, именуемого позднекротовским, что подтверждено материалами, обнаруженными в Прииртышье [Генинг, Стефанова, 1994]. В настоящее время эту культуру называют позд-некротовской (черноозерской) [Молодин, 2014а]. Для нее характерны специфичные погребальная практика, а также оружие и украшения, в которых получила отра-

0 30 cм аяЯ$>П

0 10 cм

“ , 'zZZ/ZK Л r/ZZZZZZS '/////ZZ/Z^

1 м

Рис. 7. Типлист пахомовской культуры поздней бронзы.

1 , 2 , 11-13 - Ново-Шадрино VII; 3-5 , 16 , 18 , 20 , 22-26 , 29 - Старый Сад; 6 , 15 , 27 , 28 - Гришкина Заимка; 7 , 19 , 21 - Оськино Болото (по: [Корочкова, 2010]); 8-10 - Ир II (по: [Корочкова, 2010]); 14 - Преображенка-3; 17 , 30-37 - Тартас-1.

жение смена бронзового инвентаря сейминско-турбин-ского типа на срубно-андроновские формы. Эта смена зарождалась в условиях влияния на позднекротовскую (черноозерскую) культуры андроновской (фёдоровской) и произошла, когда в регион с запада, юго-запада мигрировали носители последней. Серия радиоугле- родных дат позволяет датировать позднекротовскую (черноозерскую) культуру началом II тыс. до н.э.

Миграции андроновцев (фёдоровцев) из различных зон их обитания в лесостепное Обь-Иртышье были цикличные, они приводили к образованию различных моделей синтеза культур [Молодин, 2011].

База данных об андроновской (фёдоровской) культуре существенно расширилась за счет материалов с полностью изученного памятника Старый Тартас-4, на котором представлены классические погребальные комплексы мигрантов с запада [Мо-лодин, Новиков, Жемерикин, 2002], андроновского могильника Старый Сад [Молодин, Мыльникова, Селин и др., 2016] и локальных участков памятника Тартас-1 (на последнем количество исследованных к настоящему времени захоронений андроновской (фёдоровской) культуры превышает 500). Могильники данной культуры, обнаруживая особенности, в целом проявляют устойчивые черты погребальной практики и инвентаря, характерные для андронов-ской (фёдоровской) культуры.

Новые материалы получены в ходе изучения недавно открытого поселенческого комплекса андро-новской (фёдоровской) культуры памятника Тартас-5, расположенного в постоянно затопляемой пойме [Мо-лодин, Кобелева, Райнхольд и др., 2021]. Последнее чрезвычайно важно: возможно, именно в этой ландшафтной зоне следует искать поселенческие комплексы андроновской (фёдоровской) культуры.

Значительное количество радиоуглеродных дат указывает на существование культуры в лесостепном Обь-Иртышье с первых веков II тыс. до н.э. до XIV в. до н.э.

Периоду поздней бронзы в рассматриваемом регионе соответствует многообразие культур. Среди них, несомненно, доминировала ирменская культура, охватывавшая огромные пространства лесостепи. Изучение на всей территории распространения [Моло-дин, 1985] позволило получить новые данные и на их основе датировать ее XIV–X вв. до н.э. [Чича…, 2009]. Затем хронологическая принадлежность культуры была уточнена с использованием методов байесовской статистики [Шнеевайс и др., 2018]. На севере региона, в предтаежной зоне обитали носители ба-рабинского варианта сузгунской культуры со своеобразными керамическим комплексом и архитектурой [Молодин, 1985].

Накоплен большой объем информации, касающейся восточного варианта пахомовской культуры, носители которой в период поздней бронзы проникли в исследуемый регион из Прииртышья по берегам Оми и Тары и оставили здесь могильники, ритуальные комплексы и поселения. Представление о культурной мозаике в Обь-Иртышье периода поздней бронзы дополняют материалы могильника Старый Сад, представленные в монографическом исследовании [Восточный вариант…, 2017] (рис. 7). Серия радиоуглеродных дат для этого памятника в целом укладывается в интервал конец II тыс. – первые века I тыс. до н.э.

Заключение

Этнокультурную ситуацию, сложившуюся в Обь-Иртышском междуречье в период эпохи позднего бронзового века, отражает мозаичная структуру ряда отмеченных выше культурных образований, ставших основой культур в переходное от бронзы к железу время [Молодин, 2014б].

Трудно переоценить возможность масштабных мультидисциплинарных исследований городища Чича (Барабинская лесостепь), результаты которых позволили представить ситуацию на юге Западно-Сибирской равнины в переходное от бронзы к раннему железу время на качественно новом уровне [Чича…, 2001, 2004, 2009]. На памятнике выявлены культурные комплексы позднеирменской, красноозерской, атлым-ской, завьяловской, берликской и гамаюнской культур [Мыльникова, 2015]. Серия из более чем 40 радиоуглеродных дат дает возможность надежно датировать переходное время от эпохи бронзы к раннему железу X–VIII вв. до н.э.

Нет сомнений в том, что новые исследования этого региона еще не раз порадуют замечательными открытиями исторического прошлого нашей Сибири.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 20-18-00111 «Мобильность и межкультурные контакты в становлении и развитии социумов Западной Сибири (Древность – Средневековье – Новое время)».

Список литературы Современная модель историко-культурных процессов в эпохи камня и бронзы на территории лесостепного Обь-Иртышья

- Анучин Д.Н. О некоторых своеобразных древних каменных изделиях из Сибири // Тр. VI Археол. съезда. – Одесса, 1886. – Т. 1. – С. 35–46.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Хроностратиграфия неолитических комплексов поселения Автодром-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – Т. XVII. – С. 14–19.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Жилище эпохи неолита с поселения Старый Московский Тракт-5 (результаты работ 2017 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017а. – Т. XXIII. – С. 45–49.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение артынской культуры Автодром-2 – памятник позднего неолита в Барабинской лесостепи // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017б. – Т. 45, № 1. – С. 49–61.

- Восточный вариант пахомовской культуры в Центральной Барабе / В.И. Молодин, Л.Н. Мыльникова, Д.В. Селин, А.В. Нескоров. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – 180 с.

- Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М., Стефанов В.И., Трофименко В.С. Периодизация поселений эпохи неолита и бронзового века Среднего Прииртышья // Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1970. – С. 12–51.

- Генинг В.Ф., Петрин В.Т. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1985. – 89 с. Генинг В.Ф., Петрин В.Т., Косинская Л.Л. Первые поселения эпохи позднего палеолита и мезолита в Западной Сибири // Из истории Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1973. – Вып. 5. – С. 24–47.

- Генинг В.Ф., Стефанова Н.К. Черноозерье-1 – могильник эпохи бронзы Среднего Прииртышья. – Препр. – Екатеринбург: [б.и.], 1994. – 66 с.

- Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ села Большая Речка. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 163 с. – (МИА; № 48).

- Дураков И.А., Мыльникова Л.Н. На заре металлургии: Бронзолитейное производство населения Обь-Иртышской лесостепи в эпоху ранней бронзы. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – 203 с.

- Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. – 294 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Тишкин А.А. Погребальный обряд населения эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья (по материалам грунтового могильника Телеутский Взвоз I). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – 333 с.

- Комарова М.Н. Неолит Верхнего Приобья // КСИИМК. – 1956. – № 64. – С. 93–103.

- Корочкова О.Н. Взаимодействие культур в эпоху поздней бронзы (андроноидные древности Тоболо-Иртышья). – Екатеринбург: Урал Юр Издат, 2010. – 104 с.

- Косарев М.Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. – М.: Наука, 1974. – 167 с.

- Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. – М.: Наука, 1981. – 282 с.

- Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири: человек и природная среда. – М.: Наука, 1991. – 298 с.

- Мартынов А.И. История изучения древнего прошлого Сибири // История Сибири: макет I тома. – Улан-Удэ: [б.и.], 1964. – С. 9–33.

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1973а. – Ч. 1: Неолитическое время в лесном и лесостепном Приобье (Верхнеобская неолитическая культура). – 184 с. – (Из истории Сибири; вып. 9).

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1973б. – Ч. 2: Самусьская культура. – 139 с. – (Из истории Сибири; вып. 10).

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1973в. – Ч. 3: Андроновская культура на верхней Оби. – 118 с. – (Из истории Сибири; вып. 11).

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1974. – Ч. 4: Еловско-ирменская культура. – 195 с. – (Из истории Сибири; вып. 12).

- Матющенко В.И. Могильник у д. Ростовка // Археология Северной и Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1975. – С. 129–137.

- Матющенко В.И., Ложникова Г.И. Раскопки могильника у д. Ростовка // Полевые работы 1969 г. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1971. – С. 18–34.

- Матющенко В.И., Синицына Г.И. Могильник у деревни Ростовка вблизи Омска. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1988. – 133 с.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. – Новосибирск: Наука, 1977. – 173 с.

- Молодин В.И. Бараба в древности: автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1983. – 36 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. 1: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов неолита и раннего металла. – 127 с.

- Молодин В.И. Современные представления об эпохе бронзы Обь-Иртышской лесостепи (к постановке проблемы) // Археологические изыскания в Западной Сибири: прошлое, настоящее, будущее (к юбилею профессора Т.Н. Троицкой). – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ун-та, 2010. – С. 61–76.

- Молодин В.И. Миграции носителей андроновской культурно-исторической общности в Барабинскую лесостепь // Древнее искусство в зеркале археологии: к 70-летию Д.Г. Савинова. – Кемерово: Изд-во Кем. гос. ун-та, 2011. – С. 58–69.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. 3: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. – 220 с.

- Молодин В.И. К вопросу о позднекротовской (черно-озерской) культуре (Прииртышская лесостепь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014а. – № 1. – С. 49–54.

- Молодин В.И. Этнокультурная мозаика в Западной Барабе (эпоха поздней бронзы – переходное время от эпохи поздней бронзы к железному веку. XIV–VIII вв. до н.э.) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014б. – № 4. – С. 54–64.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. 4: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. – 452 с.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. 5: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов позднекротовской (черноозерской), андроновской (фёдоровской), ирменской и пахомовской культур. – 224 с.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Мыльникова Л.Н. Ранненеолитическая стоянка Усть-Тартас-1 и ее культурно-хронологическая интерпретация // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 172–177.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Райнхольд С., Ненахова Ю.Н., Ефремова Н.С., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Стратиграфия погребальных комплексов ранней – развитой бронзы на памятнике Усть-Тартас-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 293–298.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Райнхольд С., Нестерова М.С., Селин Д.В., Хансен С., Эгер Я., Бобин Д.Н. Поселенческий комплекс андроновской (фёдоровской) культуры в урочище Таи (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 535–541.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Погребальные комплексы эпохи неолита Венгерово-2А (юг Западно-Сибирской равнины): результаты мультидисциплинарных исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 2. – С. 20–46.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Кобелева Л.С., Селин Д.В. Ранненеолитическое святилище в правобережном Прииртышье // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2022. – Т. 50, № 2. – С. 13–27.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Соловьев А.И. К периодизации культур эпохи бронзы Обь-Иртышской лесостепи: стратиграфическая позиция погребальных комплексов ранней – развитой бронзы на памятнике Тартас-1 // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2011. – № 3. – С. 40–56.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В., Нескоров А.В. Андроновский (фёдоровский) комплекс на памятнике Старый Сад (Барабинская лесостепь) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 63–86.

- Молодин В.И., Ненахов Д.А., Мыльникова Л.Н., Райнхольд С., Пархомчук Е.В., Калинкин П.Н.., Пархомчук В.В., Растигеев С.Д. Радиоуглеродное датирование комплекса эпохи раннего неолита памятника Тартас-1 (Среднее Приомье) с использованием установки «Ускорительный масс-спектрометр ИЯФ СО РАН» // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 1. – С 15–22.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Жемерикин Р.В. Могильник Старый Тартас-4 (новые материалы по андроновской историко-культурной общности) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 3. – С. 48–62.

- Молодин В.И., Пилипенко А.С., Чикишева Т.А., Ромащенко А.Г., Журавлев А.А., Поздняков Д.В., Трапезов Р.О. Мультидисциплинарные исследования населения Барабинской лесостепи V–I тыс. до н.э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. – 220 с.

- Молодин В.И., Райнхольд С., Мыльникова Л.Н., Ненахов Д.А., Хансен С. Радиоуглеродные даты неолитического комплекса памятника Тартас-1 (ранний неолит в Барабе) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2018. – Т. 17. – № 3: Археология и этнография. – С. 39–56.

- Мыльникова Л.Н. Керамика переходного времени от бронзового к железному веку лесостепной зоны Западной Сибири: диалог культур: автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Новосибирск, 2015. – 30 с.

- Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Ч. 1, 2. – 412 с. – (МИА; № 18).

- Окладников А.П., Григоренко Б.Г., Алексеева Э.В., Волков И.А. Стоянка верхнепалеолитического человека Волчья Грива (раскопки 1986 года) // Материалы полевых исследований Дальневосточной археологической экспедиции. – Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР, 1971. – Вып. 2. – С. 87–131.

- Окладников А.П., Молодин В.И. Палеолит Барабы // Палеолит Сибири. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 101–106.

- Оссовский Г.О. Отчет о раскопках, произведенных в Томской губернии // Отчеты археологической комиссии за 1894 г. – СПб., 1896. – С. 139–147.

- Парцингер Г., Молодин В.И., Новикова О.И., Наглер А., Чемякина М.А., Гаркуша Ю.Н., Гришин А.Е., Ефремова Н.С. Первые раскопки на городище Чича // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИИФФ СО РАН, 1999. – Т. V. – С. 487–490.

- Полосьмак Н.В., Чикишева Т.А., Балуева Т.С. Неолитические могильники Северной Барабы. – Новосибирск: Наука, 1989. – 107 с.

- Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – С. 333–337. – (МИА; № 35).

- Троицкая Т.Н. Древняя история племен Верхнего Приобья по материалам Новосибирской археологической экспедиции // Тезисы докл. X научной конф., посвящ. 25-летию Новосиб. гос. пед. ин-та. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ин-та, 1966. – С. 30–31.

- Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. – Новосибирск: Наука, 1980. – 183 с.

- Физико-химическое исследование керамики (на примере изделий переходного времени от бронзового к железному веку) / В.А. Дребущак, Л.Н. Мыльникова, Т.Н. Дребущак, В.В. Болдырев, В.И. Молодин, Е.И. Деревянко, В.П. Мыльников, А.В. Нартова. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 98 с.

- Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). – М.: Наука, 1989. – 320 с.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 468 с.

- Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи (первые результаты исследований) / В.И. Молодин, Г. Парцингер, Ю.Н. Гаркуша и др. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. 1. – 240 с.; 2004. – Т. 2. – 336 с.; 2009. – Т. 3. – 248 с.

- Членова Н.Л. О культурах эпохи бронзы лесостепной зоны Западной Сибири // СА. – 1955. – Т. XXIII. – С. 38–57.

- Чугунов С.М. О раскопках в Каинском округе Томской губернии // Отчеты археологической комиссии за 1895 г. – СПб., 1897а. – С. 217–225.

- Чугунов С.М. Сведения о курганах в Каинском округе Томской губернии // Отчеты археологической комиссии за 1895 г. – СПб., 1897б. – Прил. V. – С. 138–140.

- Чугунов С.М. Отчет о раскопках в Каинском уезде Томской губернии // Отчеты археологической комиссии за 1896 г. – СПб., 1898. – С. 198–234.

- Шнеевайс Й., Беккер Ф., Молодин В.И., Парцингер Г., Марченко Ж.В., Святко С.В. Радиоуглеродная хронология процесса заселения памятника Чича и байесовская статистика для оценки прерывистого перехода от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку (Западная Сибирь) // Геология и геофизика. – 2018. – Т. 59, № 6. – С. 792–813.

- Эпов М.И., Молодин В.И., Чемякина М.А. Итоги и перспективы геофизических исследований археологических памятников Алтая и Западной Сибири // Современные проблемы археологии России. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. 1. – С. 76–90.

- Юракова А.Ю. Неолит Барабинской лесостепи и южно-таежного Прииртышья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Кемерово, 2017. – 30 с.

- Ядринцев Н.М. Описание сибирских курганов и древностей. Путешествие по Западной Сибири и Алтаю в 1870 и 1880 гг. // Тр. Моск. археол. об-ва. – М., 1883. – Вып. II/III. – С. 186–187.

- Leshchinskiy S.V., Zenin V.N., Bukharova O.V. The Volchia Griva mammoth site as a key area for geoarchaeological research of human movements in the Late Paleolithic of the West Siberian Plain // Quat. Intern. – 2021. – Vol. 587/588. – P. 368–383.

- Molodin V.I., Hansen S., Myl’nikova L.N., Reinhold S., Nenachov D.A., Nesterova M.S., Durakov I.A., Kobeleva L.S., Nenachova Ju.N. Der frühneolithische Siedlungskomplex am Unterlauf des Tartas (Südwestsibirisches Tiefl and) // Eurasia Antiqua. – 2017 (2021). – N 23. – S. 27–88.