Современные аспекты трансформации культуры чтения студентов

Автор: Каверина Надежда Александровна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 8, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье обозначены современные аспекты трансформации культуры чтения студентов. Они представлены на основе выводов социологического исследования «Трансформация культуры чтения студентов», проведенного в 2021 г. в Москве. В настоящее время данная культура переживает очередное видоизменение, вызванное процессом цифровизации общественной жизни. Подмена чтения художественного текста информационным чтением приводит к узкому практицизму в отношении рассматриваемого процесса и дискредитирует его социализирующую функцию. Ценность книги как средства решения жизненных проблем среди молодежи подвергается сомнению. В работе отмечена тенденция минимизации интеллектуальных усилий при чтении у молодого поколения. Количество студентов - носителей традиционной культуры чтения - резко сокращается. В условиях цифровизации чтение стало выполнять две главные социальные функции - информационную и релаксационную.

Культура чтения, цифровая культура, книжная культура, студенчество, социализация, клиповое мышление, традиционные ценности

Короткий адрес: https://sciup.org/149138515

IDR: 149138515 | УДК: 316.752-057.875 | DOI: 10.24158/tipor.2021.8.3

Текст научной статьи Современные аспекты трансформации культуры чтения студентов

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia, ,

Сегодня понятие «культура чтения» размыто: на вопрос «Что и как читать?» библиотековеды, педагоги, культурологи, социологи дают ответы с позиций разных подходов. Социолог Н.А. Стефановская выделяет несколько парадигм, которые могут применяться как теоретическая основа эмпирических исследований культуры чтения: креативную, коммуникативную, социализа-ционную, аксиологическую, кибернетическую, социально-функциональную и структурно-деятельностную [3]. Используя в рамках пилотного социологического исследования «Трансформация культуры чтения студентов» перечисленные подходы, мы трактовали понятие «культура чтения» прежде всего как практику работы с текстом. Для анализа эмпирических социологических данных такое понимание позволило описать множество ситуаций, связанных с современным чтением: кто читает, как, зачем, где и пр.

В целях рассмотрения аспектов видоизменения культуры чтения обучающихся Студенческий центр социологических исследований кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в феврале 2021 г. провел социологическое исследование «Трансформация культуры чтения студентов». Метод сбора первичной информации – анкетирование. Объект изучения – студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова. Сбор данных осуществлен с помощью интернет-платформы GoogleForms. Всего было опрошено 300 обучающихся разных курсов и направлений. Исследование носило зондажный характер, задача репрезентации выборки не ставилась [4, с. 193].

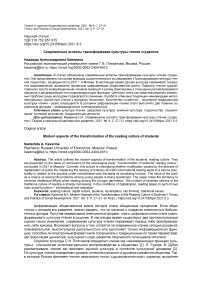

Четверть (25,0 %) студентов рассматривают чтение книг как вид досуга (после просмотра кино/сериалов в Интернете, общения с друзьями в соцсетях, прослушивания музыки) [5, с. 137]. На вопрос «Для чего Вы читаете произведения художественной литературы?» 20,9 % респондентов ответили, что обращаются к чтению для отдыха и развлечения (рисунок 1). Почти половина (52,1 %) опрошенных читают художественные произведения с удовольствием. 20,0 % участников исследования могут отказаться от чтения художественной литературы, а 8,0 % из них вообще не читают.

Для жизненного опыта

Для опыта общения

Для информации

Для саморазвития и самопознания

Для подготовки к учебным занятиям

Для отдыха и развлечений

Рисунок 1 - Распределение ответов на закрытый вопрос: «Для чего Вы читаете произведения художественной литературы?», % от всех респондентов

Образ студента сегодня до сих пор ассоциируется с представлением о книголюбе, начитанном, культурном человеке. Поэтому 75,0 % респондентов самокритично заявили, что объем собственного чтения считают недостаточным. Для 55,5 % опрошенных чтение – необходимая потребность.

Классическое определение «литература – учебник жизни» отражает социализирующую функцию чтения. Традиционно художественная литература являлась важнейшим агентом социализации молодежи, обеспечивала преемственность культурных норм и ценностей. Согласно данным нашего исследования, только 10,0 % студентов читают «для жизненного опыта». 53,6 % опрошенных читают произведения художественной литературы «для саморазвития и самопознания» (см. рисунок 1).

С одной стороны, социализация молодежи включает в себя процесс самопознания, так как он предполагает отработку способов социального взаимодействия на основе социальных норм общества. С другой – «зацикленность» на себе, на своем «я» можно рассматривать как кризис процесса социализации: «Со школьной скамьи формируется установка на личный успех, выражающийся, например, в комплектовании портфолио, а не на включенности в коллектив, что порождает эскапизм, атомизацию, разобщенность и одиночество» [6, с. 17].

Следовательно, книга сегодня утрачивает лидирующее положение в процессах миропонимания, а чтение перестает быть средством познания мира, приобщения к чему-то тайному, священному. «43,1 % студентов считают, что опыт, полученный из книг, только в особых случаях позволяет быть интерактивным, включенным в жизнь. 55,5 % студентов способны найти в книгах ответы на современные проблемы» [7, с. 195]. Таким образом, выявлено некое «противоречие между позиционированием книги как ценности и средства решения конкретных жизненных проблем у молодежи» [8, с. 15].

В настоящее время чтение книг из искусства превращается в простое потребление информации. Чтение художественного текста заменяется информационным чтением, более утилитарным. Узкий практицизм в отношении данного процесса дискредитирует его социализирующую функцию. Нравственные установки, нормы, общечеловеческие и национальные ценности, сокрытые в художественном тексте, современного читателя интересуют в меньшей степени, главное – считать информацию, уловить сюжет. Визуальный текст лучше печатного справляется с этой задачей.

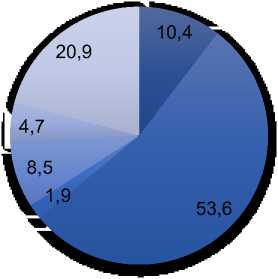

Наблюдаемый переход от цивилизации печатного текста к цивилизации визуального текста (кинофильмам, театральным постановкам, видео/фото в Интернете и т. п.), безусловно, повлиял на трансформацию культуры чтения молодежи. «По мнению опрошенных, именно просмотр ки-нофильмов/сериалов может заменить чтение книги (64,0 %). 45,5 % студентов отдают предпочтение театральной постановке. Также каждый третий студент считает, что чтение книги может заменить разбор литературного произведения на учебных занятиях» [9, с. 195] (рисунок 2).

Рисунок 2 - Распределение ответов на закрытый вопрос:

«Что, на Ваш взгляд, может заменить чтение книг?», % от всех респондентов

На втором месте по заменяемости чтения находится аудиокнига. 52,6 % респондентов готовы слушать, а не читать. Уникальность аудиотекста заключается в том, он более эмоционален. Также аудиокнига является удобным вариантом знакомства с материалом: ее комфортно слушать, совмещая несколько дел одновременно (например, с поездкой в метро, занятием спортом, прогулкой). Подобная возможность данного формата немаловажна для многозадачного цифрового поколения, ценящего комфорт.

Работа с визуальным текстом предполагает развитие клипового мышления, которое, безусловно, способствует трансформации культуры чтения студентов. Опрошенные продемонстрировали важность восприятия информации в виде «клипа», набора ярких картинок, а также отметили возможность создания книгами такого эффекта. Неслучайно 25,5 % респондентов поддерживают актуализацию графических романов (романов-комиксов), где история передается не только посредством текста, как в классическом варианте, но и с помощью иллюстрации. 64,5 % участников исследования считают, что роман-комикс может влиять на книжную культуру как положительно, так и отрицательно. 9,0 % негативно относятся к этому новому жанру, считая графический роман результатом упадка современной книжной культуры [10, с. 196].

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что примерно 10,0 % студентов являются носителями традиционной культуры чтения книг [11, с. 138]: 10,9 % респондентов много читают, 10,4 – делают это для жизненного опыта, 13,3 % опрошенных воспринимают чтение книг как уникальный процесс и не готовы его ничем заменять [12, с. 196].

Традиционная культура чтения требует от читателя понимания прочитанного, сотворчества с автором, осмысления культурных норм и ценностей, на которых основывается произведение. Такой классический подход является одним из способов борьбы с беглым информационным чтением. Интернет-текст не читают, его просматривают, «серфингуют» по заголовкам, гиперссылкам, началам и концам абзацев. Компрессия, редукция сегодня становятся основными принципами создания интернет-текста. Однако краткость в отношении изложения материала приводит к примитивизму содержания и формы. Так, главным средством выразительности интернет-текста выступает крео-лизованность – совокупность текстовых данных, аудио- и видеоинформации.

В отличие от беглого чтения интернет-текстов вдумчивое чтение книг, предполагающее критическое системное мышление, становится трудной работой для молодежи. Так, 39,3 % студентов считают, что для чтения книг не нужны специальные условия, это можно делать везде. Для 59,7 % опрошенных тишина и уединение являются необходимыми условиями для чтения. Показательно, что вариант «библиотека» как специализированное пространство для чтения оказался проигнорирован [13, с. 196].

Сегодня, чтобы обладать репутацией культурного и образованного человека, необязательно регулярно посещать публичную библиотеку и собирать домашнюю. Обычная библиотека ни по богатству фондов, ни по оперативности пополнения литературными новинками сравниться с электронными источниками информации не может. Достаточно иметь выход в Интернет, и необходимые и разнообразные материалы доступны для потребителя в удобное для него время. Поэтому для поколения современных студентов классическая публичная библиотека, основными функциями которой выступают сохранение и передача социально значимой информации, является невостребованным социальным институтом. Практика работы в библиотеке с книгой становится атавизмом. По данным нашего опроса, 53,6 % респондентов для подготовки к учебе используют электронные варианты книг, поэтому в студенческой библиотеке они взаимодействуют с книгой только за компьютером.

Создание электронного формата книги, безусловно, запустило процесс трансформации книжной культуры. Традиционное чтение художественного текста, предполагающее духовную и интеллектуальную деятельность, заменяется информационным чтением, утилитарный подход которого сводит к минимуму социализирующую функцию чтения. Узкий практицизм при этом также обусловил тот факт, что почти половина студентов считают опыт, полученный из книг, неактуальным, невостребованным в современной жизни. Это объясняет противоречие между позиционированием книги как ценности и как средства решения жизненных проблем молодежи. Переход от «эпохи Гуттенберга» (цивилизации печатного текста) к «эпохе Цукерберга» (цивилизации визуального текста) способствовал возрастанию популярности видео- и аудиотекстов и снижению интереса к традиционному тексту.

Список литературы Современные аспекты трансформации культуры чтения студентов

- Плотников С.Н. Читательская культура в России // Homo legens: памяти С.Н. Плотникова: сборник научных трудов. М., 1999. С. 46-58.

- Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: введение в социологию литературы. М., 1998. 77 с.

- Стефановская Н.А. Методологические проблемы эмпирических социологических исследований чтения // Аналитика культурологии. 2007. № 1 (7). С. 280-288.

- Каверина Н.А., Зарембо С.С. Культура чтения студентов - преобразование или кризис? // Берковские чтения - 2021. Книжная культура в контексте международных контактов: материалы VI Международной научной конференции / сост. Л.А. Авгуль, Н.В. Вдовина. М., 2021. С. 192-197.

- Каверина Н.А., Каргаполова Е.В., Давыдова Ю.А. Ценность классической литературы в среде студенчества Москвы // Вестник экономики, права и социологии. 2020. № 3. С. 135-138.

- Книга в процессе социализации студенчества / Е.В. Каргаполова, М.И. Прозорова, Ю.А. Давыдова, В.В. Дьякова, Н.А. Каверина // ЦИТИСЭ. 2020. № 3 (25). С. 7-19. DOI: 10.15350/2409-7616.2020.3.01

- Каверина Н.А., Зарембо С.С. Указ. соч. С. 195, 196.

- Каверина Н.А., Каргаполова Е.В., Давыдова Ю.А. Указ. соч. С. 138.