Современные конкреции: минералогическое исследование и экспериментальный подход. Часть 1. Песчаниковые обособления с бактериальным карбонатным цементом (п. Волна, Краснодарский край)

Автор: Леонова Л.В., Симакова Ю.С., Кузьмина Л.Ю., Рябова А.С., Борич С.Э., Главатских С.П., Червяцова О.Я.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (249), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты минералогических исследований песчаниковых обособлений (конкреций) из современных отложений у поселка Волна (Краснодарский край), ассоциирующих с зонами разгрузки газофлюидных высачиваний. Использован комплекс современных методов. Наличие бактериальных пленок и бактериоморфных карбонатных образований, следы биокоррозии и крустификация железобактериями зерен кварца, минерализация бактериальных остатков оксидами железа указывают на высокую активность сообществ прокариот, развивавшихся вблизи этих источников. Полученные данные позволяют обосновать раннедиагенетическое происхождение конкреций и получить информацию о специфике и условиях развития палеобактериальных сообществ.

Конкреции, бактериальная деятельность, биогенные карбонаты и кремни, минералогические методы, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/149128663

IDR: 149128663

Текст научной статьи Современные конкреции: минералогическое исследование и экспериментальный подход. Часть 1. Песчаниковые обособления с бактериальным карбонатным цементом (п. Волна, Краснодарский край)

Конкреции известны в осадочных отложениях от докембрийского до кайнозойского возраста. Некоторые из них, в частности карбонатные, могут иметь идентичный с вмещающими породами минеральный состав, отличаясь от них специфичной морфологией микрокристаллов и агрегатов, благодаря чему и обособляются от породы.

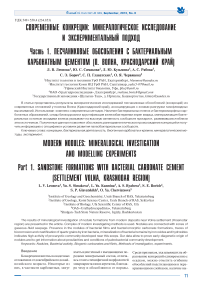

Среди признаков, указывающих на образование конкреций одновременно с осадком, можно отметить огибание обособлений подстилающими и перекрывающими слойками, наличие вы- ступов внешнего неровного края обособления, «карнизов нарастания», соответствующих поверхностям напластования и иногда прослеживаемых через субстрат обособления. По ним конкреции могут распадаться на дискретные пластины (рис. 1, а), или их рост прерывается на уровне одной из поверхностей (рис. 1, б), что указывает на развитие этих образований по мере формирования осадка.

образования конкреций связывает ведущую роль в концентрации вещества с жизнедеятельностью микробиальных сообществ, в составе которых присутствуют прокариоты, способные осаждать различные минералы [10]. Экспериментальными работами доказано, что чехлы цианобактерий, осаждая карбонаты, фосфаты или двуокись кремния [3], литифицируются всего за несколько часов и способны сохра- ществ дают результаты экспериментального микробиального осаждения карбонатов.

Объект и методы исследования

Конкреционные образования, не претерпевшие постседиментационных изменений, были нами обнаружены в окрестностях п. Волна (Темрюкский р-н, Таманский п-ов) (рис. 2). На

Рис. 1. Признаки, указывающие на синседиментационное образование конкреций: а — поверхности напластования, прослеживаемые через субстрат обособления, по которым конкреции могут распадаться на дискретные пластины; б — прерванный рост обособлений на уровне одной из поверхностей напластования. Конкреции из верхнепермских доломитовых отложений (правый берег р. Волги, п. Красновидово)

Fig. 1. Signs indicating the synsedimentary formation of nodules: a — bedding surfaces, traceable through the separation substrate on which the nodules may break down into discrete plates; b — interrupted growth of units at one of the surfaces of bedding. Nodules are from the Upper Permian dolomite deposits (right bank of the Volga River, Krasnovidovo)

В толщах пород по латерали конкреции распространены на локальных участках, в плане образуя «луга», а по вертикали часто прослеживаются из слоя в слой. Такое расположение в породах связано с локально распространёнными и периодически возобновлявшимися событиями, происходившими в истории развития изучаемой палеоакватории.

Однако откуда поступает вещество и каков механизм отложения минералов, слагающих обособления, на каких стадиях формирования пород (или осадка) это происходит и за какой промежуток времени — эти вопросы остаются дискуссионными до настоящего времени. Так, ряд исследователей придерживается модели хе-могенного стяжения вещества [6, 9] при формировании конкреций на разных стадиях диагенеза и катагенеза и не считают их информативными для решения палеоэкологических и стратиграфических задач.

В эту модель не вписывается образование конкреций идентичного с вмещающими породами минерального состава. Альтернативная гипотеза няться как микрофоссилии в осадочных образованиях. Это подтверждается находками минерализованных остатков ископаемых цианобактерий и бактерий, захороненных в субстрате древнейших отложений [1] и конкреций [7, 8]. Разработка новых методик и более доступные электронно-микроскопические исследования позволяют осуществить в лабораторных условиях непосредственное наблюдение за процессом бактериального осаждения веществ, включая карбонаты.

Благодаря этой точке зрения стало возможным не только обоснование их раннедиагенетического происхождения, но и получение информации о специфике и условиях развития па-леобактериальных сообществ.

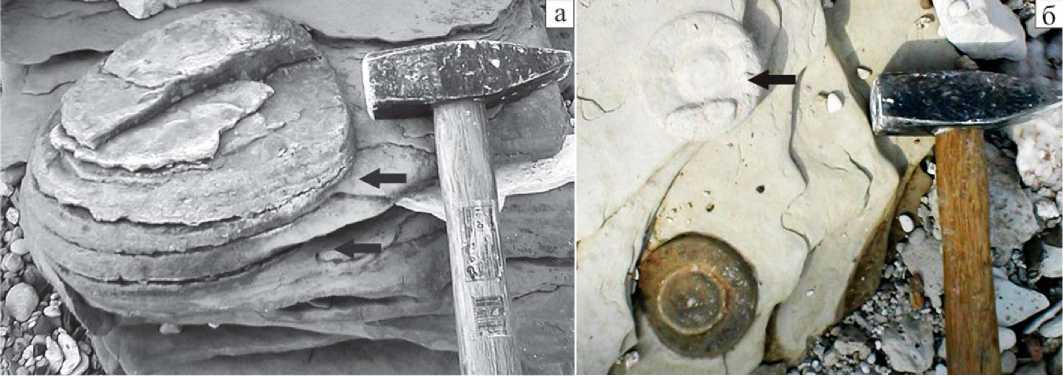

В этом случае в качестве объектов исследований наиболее интересны обособления из молодых, а ещё лучше — современных отложений, не подвергавшихся существенным изменениям, связанным с тектоническими или гидротермально-метасоматическими наложенными процессами. Определённую информацию для понимания специфики отложения ве- рис. 2 цифрой 1 обозначено место находок обособлений, представляющих собой песчаники с карбонатным цементом. Они приурочены к линзе песка (рис. 3, а), вскрытой вдоль береговой линии (= в 10 м. от Рыбачьего спуска по направлению к мысу Железный Рог) и залегающей стратиграфически выше отложений палеогена. Вблизи от исследуемых песчаников наблюдается горизонтальная зона разгрузки слабоминерализованных вод. Вода сочится из-под уплощенной линзы серо-голубой глины, образовавшейся предположительно в результате деятельности грязевого вулкана в позднепалеогеновое время. По полевым наблюдениям 2015 года следует отметить появление «ржавых» потёков, свидетельствующих о присутствии в составе вод железа, фиксируемого бактериями в виде плёнок на песке.

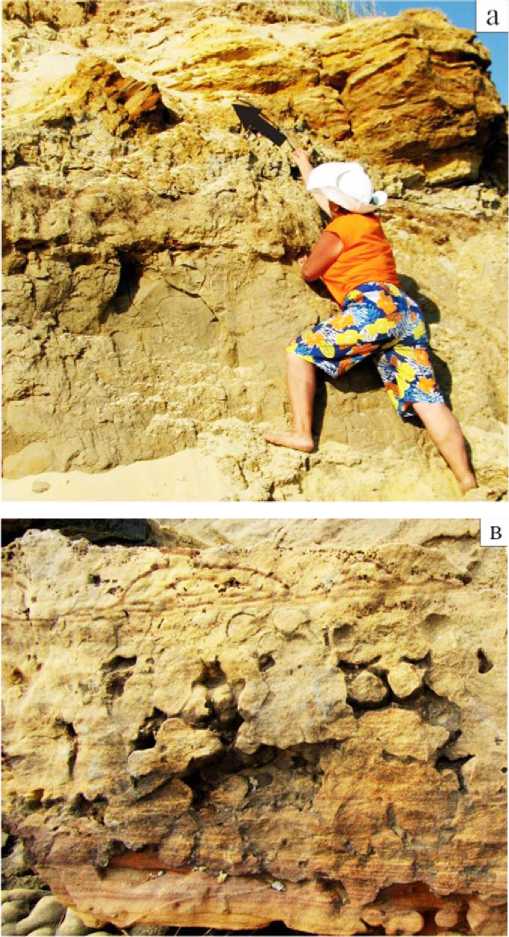

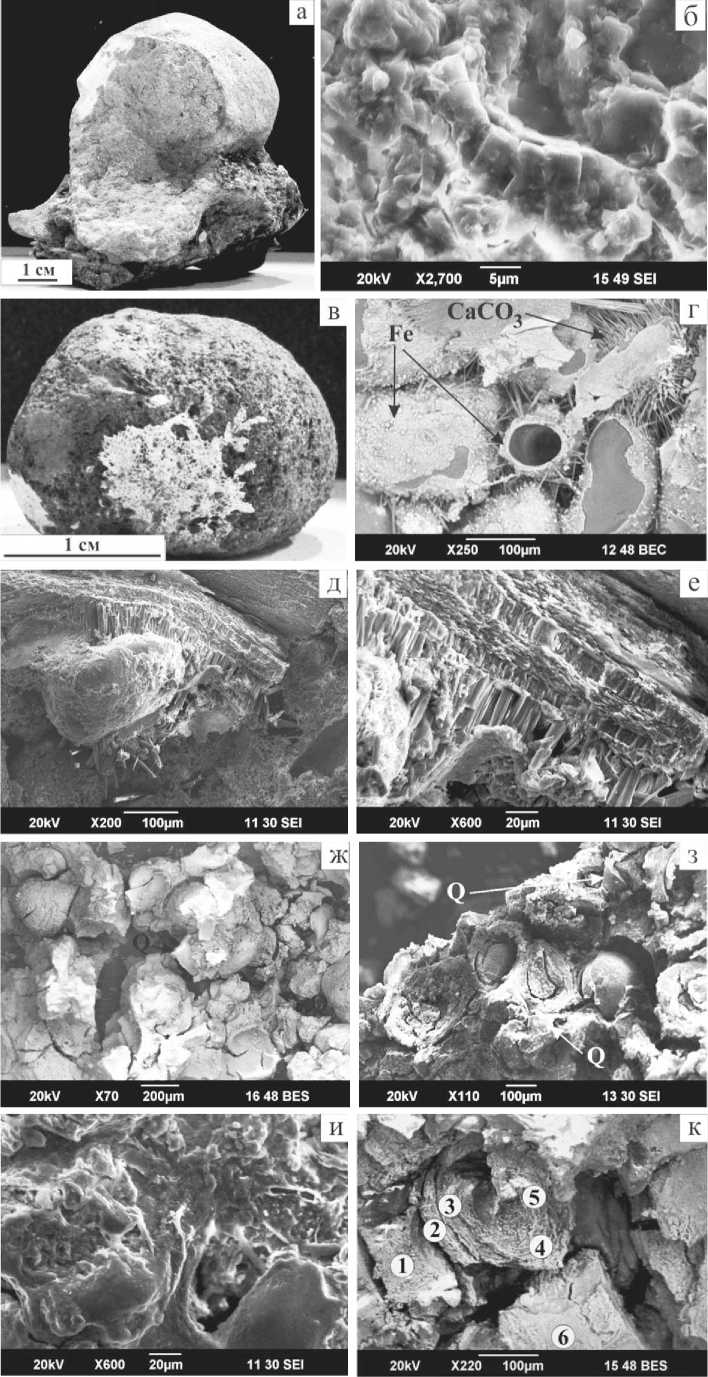

Конкреции (2—10 см длиной) имеют светлую окраску и каплевидный облик (рис. 3, б), реже встречаются шарообразные или неправильноэллипсоидальные формы. В некоторых из них наблюдаются микропрослои и закономерно расположенные

Рис. 2. Космоснимок места находок изучаемых конкреций: Таманский п-ов, Краснодарский кр.,Темрюкский р-н, п. Волна. Точки 1 и 2 — места нахождения конкреционных образований, не претерпевших постседиментационных изменений

Fig. 2. Space image of occurrences of the studied nodules: Taman Peninsula, Krasnodar region, Temryuk district, settlement ofVolna. Points 1 and 2 — locations of concretions without postsedimentary changes

Рис. 3 . Конкреции песчаникового типа с карбонатным цементом: а — линза песка, вскрытая вдоль береговой линии, к которой приурочены пласты песчаников и конкреции; б — обособления каплевидной формы; в — выветрелая боковая поверхность пласта песчаника с теневыми контурами шаровидных обособлений; г — строматолитоподобные структуры в верхней части пластового песчаника

Fig. 3. Sandstone concretions with carbonate cement: a—sand lens opened along the coastline, to which the layers of sandstone and concretions are confined; б — units of teardrop-shape; в — weathered lateral surface of sandstone with shadow contours of globular units; г — stromatolite-like structures in the upper part of sandstone formation вкрапления оксидно-железных минералов. Обособления могут быть индивидуализированы или сливаться в слоистые или массивные пластовые песчаники. Иногда на выветрелой боковой поверхности таких пластов наблюдаются теневые контуры шаровидных обособлений (рис. 3, в) и строматолитоподобные структуры (рис. 3, г), поверхностьслойков которых маркируется железооксидными минералами. Образцы обособлений изучались методами сканирующей электронной микроскопии СЭМ (JSM-6390LV JEOL, углеродное напыление), энергодисперсионной спектрометрии (ЭДС — Inca Energy 450) и рентгеновской дифрактометрии (дифрактометр Shimadzu XRD-6000, излучение CuKa).

Результаты

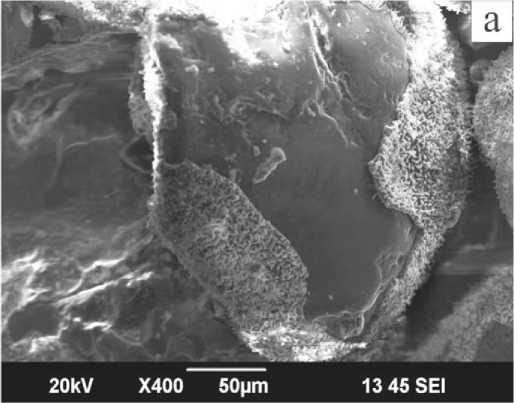

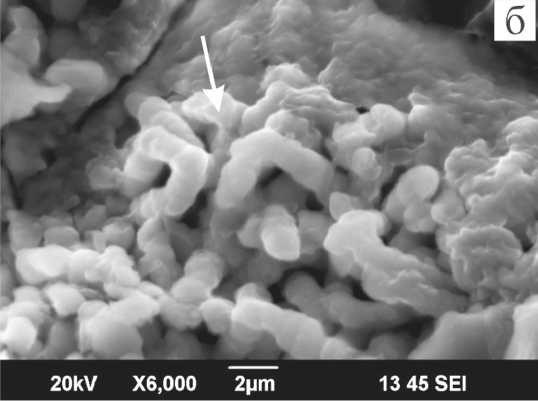

На микрофотографиях СЭМ можно видеть, что окатанные зерна кварца крустифицированы корочками железооксидных минералов (рис. 4, а), представляющих собой псевдоморфозы по остаткам нитчатых железобактерий (рис. 4, б), непосредственно участвовавших в образовании цемен та на ранних этапах формирования конкреций. Агрегаты преобладающей кальцитовой компоненты цемента плотно упакованы, но на поверхностях сколов наблюдаются бактериальные плёнки и карбонатные биоморф-ные специфичные образования и обрастания остатков микрофауны (радиолярии?) (рис. 4, в), указывающие на наличие в экосистеме сообществ прокариот, способных отлагать карбонаты. Вполне возможно, что кальцит цемента обособлений сформировался преимущественно биохемоген-ным путём, при котором благодаря бактериальной жизнедеятельности меняется рН среды и кальцит осаждается из раствора.

Итак, присутствие бактериальных плёнок, следы биокоррозии и крустификация железобактериями поверхностей зерен кварца, минерализация бактериальных остатков оксидами железа, наличие бактериомор-фных карбонатных образований и обрастаний указывают на высокую активность прокариот, развивавшихся вблизи источника высачивания минерализованных вод. Сейчас минерализация воды недостаточна для осажде- ния кальцита, хотя цианобактериальные поселения распространены в зоне сочащейся воды.

На космоснимке (рис. 2) в этом же районе цифрой 2 обозначено место находок современных обособлений, сформировавшихся в течение 55 лет на обрезке железной арматуры (~1.7 м). Артель местных рыбаков с 1960 года использует эти пруты как опору для закрепления сетей в волноприбойной зоне. Во время штормов некоторые из них могут быть выдернуты из песчано-глинистого грунта и перемещены в зону пляжа. Лишь на одной из шести опор наблюдалось интенсивное обрастание железомарганцевой корочкой, повторяющей скульптуру арматуры, раковинами двустворчатых моллюсков, также здесь обнаружено несколько обособлений (рис. 5, а, в). Их расположение на разной высоте с разных сторон опоры и структурные характеристики свидетельствуют о том, что обособления (= 3x5 см), формировались в придонном слое воды, когда арматура находилась в вертикальном положении. Обособление 1, расположенное в верхней части опоры, имеет округлую

Рис. 4. Микрофотографии песчаниковых обособлений с карбонатным цементом: а — окатанные зерна кварца крустифицированы корочками железооксидных минералов; б — псевдоморфозы по остаткам нитчатых железобактерий; в — карбонатные био-морфные образования и обрастания остатков микрофауны на сколе кальцитового цемента

Fig. 4. Microphotographs of sandstone units with carbonate cement: a — rounded quartz grains crustified with crusts of iron oxide minerals; б — pseudomorphoses on the residues of filamentous iron bacteria; в—biomorphic units and residues of microfossils on cleaved calcite cement

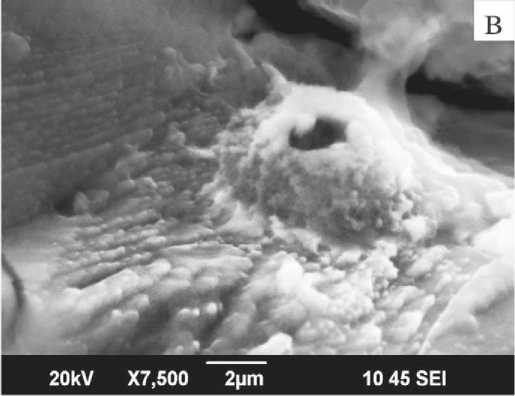

Рис. 5. Современные морские песчаниковые обособления п. Волна: а — обособление 1 из верхней части опоры, песчаник с кальцитовым цементом; б — агрегаты кальцитового цемента призматического облика; в — обособление 2, песчаник с кальцит-железистым цементом; г— чехлы водорослей (?), минерализованные окис-лами Fe, также выступающие в роли цемента; д — разновидность карбонатного цемента обособления 2; е — фрагмент карбонатного цемента с ритмично-слоистым строением; ж — обособление 3 со специфичным по структуре скорлуповатым цементом; з — обломочная компонента, представленная преимущественно зёрнами кварца (Q), сцементирована «попутно» в процессе нарастания новых слойков и срастания оолитов между собой; и — остатки минерализованных бактериальных плёнок в оболочках оолитов обособления 3; к — микрофотография точечного элементного опробования ЭДС-анализа оболочки оолитаобособления 3

Fig. 5. Modern marine sandstone units near settlement ofVolna: a — unit 1 from the upper part of the support, sandstone with calcite cement; б — calcite cement aggregates of prismatic shape; в — unit 2, sandstone with calcite-ferrous cement; г — covers of algae (?) mineralized by Fe oxides, also as cement; д — variety of carbonate cement of unit 2; e — fragment of carbonate cement with rhythmically-layered structure; ж — unit 3 with a specific shelly cement; з — clastic component represented by mainly quartz grains (Q), cemented in the process of growth of new laminas and accretion of oolites; и — remains of mineralized bacterial films in the shells of oolites of unit 3; к — microphotograph of point elemental EDS-analysis of oolite shell of unit 3

форму (рис. 5, а), светлую окраску, но первоначально его поверхность была покрыта тонкодисперсным веществом черного цвета, легко удалившимся при механическом трении в процессе высыхания и транспортировки. Это песчаник базального типа, обломочная компонента представлена преимущественно слабоокатанны-ми зернами кварца без гравитационной сортировки. Минералы цемента существенно преобладают и, по данным рентгеновской дифрактометрии, представлены кальцитом с примесями иллита и полевого шпата. Агрегаты и микрокристаллы цемента имеют таблитчатый, розетковидный или призматический облик (рис. 5, б). Хотя микрофоссилии в современной карбонатной конкреции не обнаружены, сложно представить хемогенное осаждение кальцита на куске арматуры в толще воды с регулярным перемешиванием в условиях волноприбойной зоны. Обособление 2 из средней части опоры имеет эллипсоидальную форму и бурую окраску, поверхность колонизирована мшанками (рис. 5, в). В составе этой песчаниковой конкреции отмечается преобладание обломочной компоненты над минералами цемента. Тип цемента смешанный: кроме плёночной цементации зерен минералами железа наблюдаются игольчатые агрегаты CaCO3 и минерализованные чехлы водорослей (?), выступающие в роли цемента (рис. 5, г). Также встречается карбонатный цемент с ритмично-слоистым строением, где слойки представлены чередованием калиброванных коротко- и удлинённо-призматических кристаллов (рис. 5, д, е). Такая специфика кальцитовых образований подразумевает микробиальное плёночное отложение кальцита и типична для микрослоистых образований типа «мраморных ониксов», которые образуются в полостях при избирательном выщелачивании карбонатных пород под воздействием углеводородсодержащих флюидов [5]. Для железооксидных плёнок, обволакивающих зерна кварца, характерны бак-териоморфные структуры. Результаты рентгендифрактометрического анализа показывают, что кроме кварца и альбита обломочной компоненты присутствует кальцит, цементирующий песчинки, и примесные иллит и доломит. Минералы железа либо рентгеноаморфны, либо их количество ниже порога чувствительности прибора. Обособление 3 эллипсовидной формы бурого цвета, со специфичным по структуре скорлуповатым цементом (рис. 5, ж). Обломочная компонента сцементирована «попутно» в процессе нарастания новых слойков формирующихся оолитов и срастания их между собой (рис. 5, з). Рыхлая бесструктурная составляющая цемента, встречающаяся незакономерно как в ядре оолитов, так и в межоолитовом пространстве, имеет одинаковый минеральный состав с микрослоистыми, более плотными чешуйками. Минералы, слагающие нашу конкрецию и имеющие тонко - и ультрадисперсную размерность, известны как биогенные (бактериальные) [2, 4], а в чешуях оолитов встречаются остатки минерализованных бактериальных плёнок (рис. 5, и), что подтверждает непосредственное участие прокариот в формировании этого обособления. Рентген-дифрактометрическим анализом определены магнетит, гётит, иллит, лепидокрокит. Проведённый ЭДС-анализ показал, что в элементном составе слойков некоторых оолитов отмечается локально повышенное содержание марганца (рис. 5, к; таблица). Таким образом, эту конкрецию следует считать железистой, с нестабильным содержанием марганца, что допустимо для микробиальных образований.

Примечательно, что в относительно небольшой по мощности толще воды на железной опоре образовались минералы, осаждение которых требует условий, противоположных по рН. Обильное обрастание же- лезооксидной коркой и наличие конкреций только на одной из шести опор свидетельствуют о том, что рыбаки установили её в зоне разгрузки восходящих газофлюидных потоков с высокой минерализацией, сильно ра-зубожить которую не удаётся постоянно движущейся воде волноприбойной зоны. Благодаря непрерывной поставке микроэлементов и элементных соединений, а также обилию органического углерода (метан), способствующего появлению и активизации деятельности различных бактериальных сообществ, за сравнительно короткое время сформировались обособления с различным минеральным составом цемента, в том числе и карбонатным.

Выводы

Подводя итог, можно отметить, что осаждение минералов бактериальным сообществом происходит в специфичных обстановках: в зонах разгрузки восходящих газофлюидных высачиваний и минеральных вод. Первоначально песок цементируется минералами — оксидами железа, отложенными железобактериями. Вероятно, меняющийся состав поступающих газов и элементов позволяет поселиться здесь карбонатотлагающим бактериям, которые в процессе жизнедеятельности изменяют рН среды и опосредованно осаждают кальцит. Однако непосредственное наблюдение за процессом отложения вещества в природе невозможно, поэтому в перспективе необходимо обратиться к лабораторно-природным экспериментам, направленным на получение и изучение в лабораторных условиях карбонатов, осаждённых с помощью сообществ бактерий in vitro.

Работа выполнена в рамках проекта «Роль биогенного фактора в процессах формирования тонкодисперсных слоистых силикатов и марганецсодержащих минералов и руд» программы УрО РАН 15-18-5-49.

Полуколичественный анализ пробы черноморской современной Fe-Mn-конкреции (Краснодарский кр., Темрюкский р-н, п. Волна)

Semi-quantitative analysis of sample of Black Sea modern Fe-Mn-nodule (Krasnodar region, Temryuk district, settlement of Volna)

|

Спектры № |

Элементы, вес. % |

Итог % |

|||||||||||||

|

0 |

Mg |

Al |

Si |

К |

Ti |

Mn |

Fe |

P |

S |

Cl |

Ca |

Na |

C |

||

|

1 |

45.85 |

0.83 |

3.25 |

13.50 |

0.83 |

1.59 |

26.05 |

0.68 |

1.32 |

6.11 |

100 |

||||

|

2 |

15.49 |

6.54 |

38.79 |

39.20 |

100 |

||||||||||

|

3 |

35.44 |

1.78 |

8.93 |

15.16 |

27.45 |

11.25 |

100 |

||||||||

|

4 |

24.39 |

4.99 |

12.41 |

58.21 |

100 |

||||||||||

|

5 |

29.24 |

1.83 |

6.67 |

1.40 |

51.82 |

9.05 |

100 |

||||||||

|

6 |

52.46 |

1.59 |

3.79 |

9.42 |

0.76 |

10.01 |

17.48 |

0.48 |

0.48 |

0.80 |

0.84 |

1.89 |

100 |

||

Список литературы Современные конкреции: минералогическое исследование и экспериментальный подход. Часть 1. Песчаниковые обособления с бактериальным карбонатным цементом (п. Волна, Краснодарский край)

- Астафьева М. М., Герасименко Л. М., Гептнер А. Р., Жегалло Е. А., Жмур С. И., Карпов Г. А., Орлеанский В. К., Пономаренко А. Г., Розанов А. Ю., Сумина Е. Л., Ушатинская Г. Т., Хувер Р., Школьник Э. Л. Ископаемые бактерии и другие микроорганизмы в земных породах и астроматериалах. Москва: ПИН РАН, 2011. 172 с.

- Верховцева Н. В. Образование бактериями магнетита и магнитотаксис // Успехи микробиологии. М.: Наука, 1992. Т. 25. С. 51-79.

- Герасименко Л. М., Сапова Е. В., Орлеанский В. К., Ушатинская Г. Т., Жегалло Е. А., Розанов А. Ю., Заварзин Г. А. Силицификация цианобактерий в лабораторной культуре // Кварц. Кремнезем. Сыктывкар: Геопринт, 2004. С. 276-277.

- Дубинина Г. А. Биология железобактерий и их роль в образовании железомарганцевых руд: Автореф. дис. док. биол. наук. М, 1977. 64 с.

- Королев Э. А., Хузин И. А., Леонова Л. В., Галеев А. А. Минералогические особенности аутигенных кальцитов Сюкеевского месторождения битумов как результат взаимодействия биогенных и абиогенных факторов // Учен. зап. Казанского универститета. Сер. Естеств. науки. 2008. Т. 150. Кн. 2. С. 162-168.

- Македонов А. В., Зарицкий П. В. Конкрециеобразование и стадийность литогенеза // Конкреции и конкреционный анализ. М.: Наука, 1977. С. 5-17.

- Сергеев В. Н. Окремненные микрофоссилии докембрия и нижнего кембрия Урала и Средней Азии: природа, классификация и стратиграфическое значение: Автореф. дис. канд. геол.-мин. наук: 04.00.09 / АН СССР. Геол. ин-т. Москва, 1989. 23 с.

- Сергеев В. Н. Окремненные микрофоссилии докембрия: природа, классификация, фациальная приуроченность и биостратиграфическое значение: Дис. доктора геол.-мин. наук: 25.00.02. Москва, 2003. 319 c.

- Страхов Н. М. Основы теории литогенеза. Москва: Изд. АН СССР, 1962. Т. 2. 538 с.

- Ушатинская Г. Т., Герасименко Л. М., Жегалло Е. А., Орлеанский В. К. Роль бактерий в осаждении карбонатов, фосфатов и силикатов в природных условиях и в эксперименте // Происхождение и эволюция биосферы: Международ. рабочее совещ.: Тезисы докладов. Новосибирск: Институт катализа, 2005. С. 177-178.