Современные механизмы формирования учебной мотивации студентов вуза

Автор: Кострикин Е.Г.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается студенческая мотивация в контексте современных механизмов ее формирования. На фоне преобразований общества за последние годы наметилась тенденция к изменению инструментов воздействия на выпускников школ при профессиональном самоопределении и выборе высшего учебного заведения для продолжения обучения. Влияние тех или иных мотивов, которыми человек руководствуется, позволяет ему принимать решения, напрямую сказывающиеся на выборе специальности и профессии. Изменения в системе высшего образования, связанные с переходным периодом от привычных уровней получения образования - бакалавриата и магистратуры - в сторону сочетания специалитета и двухуровневой системы профессиональной подготовки, ставят будущих специалистов перед непростым выбором. Геймификация образования выступает одной из форм вовлеченности студентов в получение знаний. Смена образовательной парадигмы требует от общества разработки новых алгоритмов повышения мотивации среди студенческой молодежи.

Мотивация, образование, трансформация, профессия, обучение, успех, геймификация

Короткий адрес: https://sciup.org/149147397

IDR: 149147397 | УДК: 316.628 | DOI: 10.24158/spp.2025.1.3

Текст научной статьи Современные механизмы формирования учебной мотивации студентов вуза

Мотивация как процесс побуждения к действию в современном образовании молодежи является одной из самых значимых детерминант в настоящее время. Изучению ее посвящены научные работы в области психологии, педагогики, социологии.

Формирование мотивации к обучению у человека происходит систематически на фоне изменений, происходящих вокруг него и в обществе в целом. Обучаясь в школе, порой неосознанно

человек приобретает вместе со знаниями и навыками интересы, взгляды, формирует свое поведение и мнение. Все эти компоненты в конечном счете образуют мотивы, которые направляют индивида на пути к достижению целей.

Мотивация дает возможность добиться необходимого результата, а студенческая – представляет собой осознанный выбор будущего, той сферы деятельности, в которой человек хочет самореализоваться. Мотивы, определяющие выбор профессии, более осознанны и оправданны. В связи с этим получение образования становится первым профессиональным решением.

На становление мотивов влияние оказывает множество факторов и механизмов, часть из которых уже стала неактуальной, ушла в прошлое или, наоборот, получила признание и активно применяется.

Наряду с обществом развиваются и механизмы формирования мотивации у человека к обучению.

На начальном этапе получения высшего образования фактор преподавателя выходит на первый план. Здесь крайне важно заинтересовать обучающегося. Педагог на сегодняшний день – это не тот, кто просто доносит материал до студента и впоследствии спрашивает, усвоил он его или нет. В современном образовательном процессе преподаватель является примером того, на кого нужно равняться, на кого хочется быть похожим. Возможность научиться, получить необходимый набор знаний в совокупности с помощью педагога позволяет повысить уровень мотивации обучающихся. Это может компенсировать сложности с освоением тех или иных дисциплин. Достижение успеха выступает независимым фактором, который влияет на поведение и результаты студентов (Борзова, 2023).

Процесс получения образования достаточно сложен. На него может оказывать воздействие поведение и особенности самих обучающихся, например, их клиповое мышление (Балац-кий, 2015). Данное понятие свидетельствует о том, что человека, который вовлечен в тот или иной процесс, больше привлекает результат познания. Студенты, имеющие такое мышление, не склонны к запоминанию материала. Их интересует итог процесса, а в случае необходимости они найдут нужную информацию, например, в сети Интернет.

Как и несколько лет назад, одним из факторов, воздействующих на мотивацию, выступают ожидания, формируемые в обществе, в семье. Интересы близких, родителей зачастую переходят на детей, от которых ждут реализации тех целей, которые не были достигнуты старшими родственниками. Профессии, передающиеся от поколения к поколению, являются важной основой построения отношений в семье. Человек в этом случае не имеет выбора, его мнение совпадает с родительским. Этот фактор можно рассматривать через призму восприятия положительной или отрицательной стороны. Однозначно определить, является ли данный фактор плюсом или минусом для мотивации человека, крайне сложно.

С точки зрения С.Е. Моторной, формирование мотивации у студентов вуза определяет смысл жизни, который обеспечивает мощное стремление к достижению цели (Моторная, 2022).

Сам термин «смысл жизни» скрывает в себе многообразие факторов, целей, путей развития. При активной трансформации общества, что сегодня является актуальным, мировоззрение человека находится в постоянном движении, приобретая непредсказуемые формы. Влияние дестабилизирующих факторов, таких как пандемия коронавируса, внедрение цифровых форм взаимодействия, конфликты, провоцирует возникновение новых видов социальных отношений. Современные вызовы оказывают свое влияние и на сферу образования. Трансформация процесса обучения сказывается на выборе механизмов управления мотивацией у будущих студентов.

Болонская система, к которой Россия присоединилась в 2003 г., ставила целью интегрировать отечественное образование в единое образовательное пространство Европы. Унификация критериев профессионального обучения и правил выхода на рынок труда, таким образом, позволяла упростить передвижение студентов между странами, делала возможным их трудоустройство в европейские компании и была гарантом их конкурентоспособности1.

На сегодняшний день российское образование находится в процессе перехода от сложившейся за 20 лет системы бакалавриата и магистратуры к специалитету. При этом последний как форма обучения сохранялся во многих вузах на различных факультетах и до настоящего момента. Пилотный проект, в рамках которого российские вузы перейдут на новую национальную систему высшего образования, должен реализоваться к 2026 г.2 На сегодня в эксперименте принимают участие 6 российских вузов.

Результаты трансформации высшего образования предстоит оценить позже, так как переходный период продолжается. Система находится в постоянном движении, реагируя на те вызовы времени, с которыми сталкивается. Дать однозначный ответ на вопрос, как сказался переход на Болонскую систему, довольно сложно. Но для ученых в разных областях науки появляется новое поле для исследований.

На этом фоне мотивы, сопровождающие студентов при выборе места обучения и профессии, находятся в еще более подвижном состоянии. Изменение периодов обучения, критериев поступления в вуз, престижности профессионального направления непосредственно влияет на принятие решения о поступлении в то или иное образовательное учреждение.

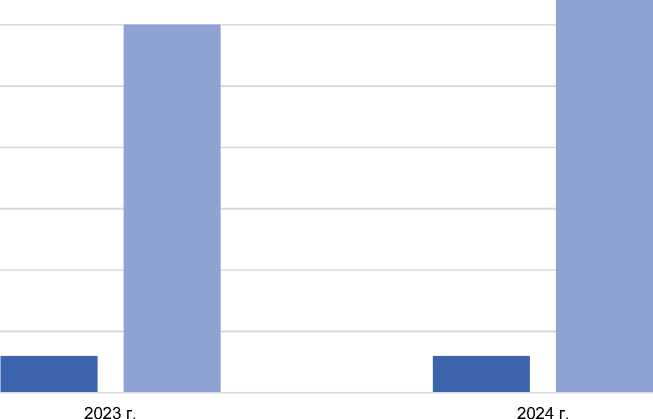

В ходе реализации исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в июле 2024 г. на тему удовлетворенности обучающихся разными сторонами обучения в российских вузах на платформе «Неравнодушный человек», было установлено различное эмоциональное отношение студентов к вузам, в которых они проходят профессиональную подготовку (рис. 1)1.

Эмоциональное отношение к вузам, в %

■ Дискомфортно ■ Комфортно

Рисунок 1 – Результаты исследования эмоционального отношения студентов к вузам, в которых они проходят профессиональную подготовку

Figure 1 – Results of the Study of Students’ Emotional Attitudes towards Universities Where They Undergo Professional Training

Как видим, комфортность обучения в вузе за год выросла, что может говорить о положительной динамике в эмоциональном восприятии пребывания в образовательном учреждении. Данный результат свидетельствует не только о комфорте личности, но и об отношении к ней со стороны сверстников и, в частности, преподавателей. Стоит отметить, что деятельность педагога напрямую связана с отношением студентов к образовательному процессу. Преподаватель формирует облик учебной организации, внедряя в практику взаимодействия со студентами современные формы работы, что в большинстве случаев воспринимается обучающимися положительно. Уровень мотивации таких студентов в процентах приближается к 100 %.

Интересно, что 58 % опрошенных испытывают гордость за вуз, в котором обучаются. Данный показатель с 2023 г. не меняется2. В этом смысле положительное отношение большей половины респондентов говорит о признании деятельности вуза, его заслуг.

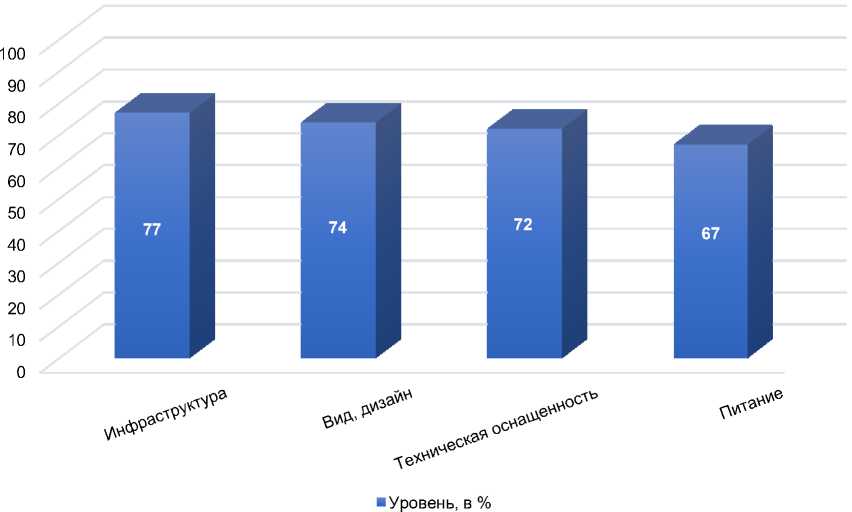

На рис. 2 репрезентирован уровень удовлетворенности обучающимися различными характеристиками образовательного процесса.

Эмоциональное отношение к вузам

Рисунок 2 – Удовлетворенность студентов организацией процесса обучения

Figure 2 – Student Satisfaction with the Organization of the Learning Process

Данные рис. 2 демонстрируют высокую удовлетворенность студентов условиями организации образовательного процесса, что свидетельствует о создании в вузах комфортной среды для обучения.

Одним из элементов, влияющих на комфортность профессиональной подготовки в высшей школе, является институт наставничества. В ходе опроса: 48 % студентов отметили его существование в своем вузе; 87 % респондентов, имеющих наставников, высоко оценивают в связи с этим уровень образовательной организации, в которой обучаются; 73 % студентов заявили, что не получают подобного сопровождения учебной деятельности1.

Как отмечалось выше, работа преподавателей направлена не только на процесс обучения, но и на создание положительного отношения в среде будущих специалистов к изучаемым дисциплинам. На своем собственном примере педагог демонстрирует, насколько важен тот или иной предмет, с помощью каких современных форм изучения материала лучше, качественнее подойти к получению знаний. Вовлекая студентов в образовательный процесс, преподаватель закрепляет их мотивы, которыми те руководствовались при поступлении в вуз, расширяет степень индивидуального познания и помогает в реализации целей. Процент опрошенных на тему наставничества это наглядно показывает.

Качество образования всегда являлось приоритетным направлением развития государства и общества. В настоящее время активно разрабатываются различные методики повышения мотивации к обучению среди выпускников школ. Организация образовательного процесса так, чтобы он был интересным, полезным и способствующим получению новых навыков и знаний, осуществляется с применением современных компьютерных технологий. Инновации связаны с использованием игровых подходов в образовании.

Геймификация представляет собой применение игровых элементов и техник в процессе обучения с целью достижения максимальной мотивации и вовлеченности учащихся в ход образовательного процесса (Цирулева, Щербакова, 2023). С развитием соответствующих технологий она стала активно изучаться различными учеными с целью выявления эффективности применения на практике.

А.С. Ветушинский говорит о геймификации в контексте повышения мотивации участников игрового процесса, отмечая, что отсутствие последней является серьезной проблемой в образовании (Ветушинский, 2020).

М. Смолен, размышляя о геймификации, отмечает ее особую социальную систему, которая обеспечивает новый уровень и формы контроля над поведением (Smolen, 2015).

Действительно, с момента своего рождения человек с помощью различных игровых процессов изучает окружающую среду, коммуницирует со сверстниками, познает мир. С возрастом предпочтения меняются, как и игровые формы, но сам факт того, что гейминг продолжает присутствовать в жизни человека, говорит о необходимости его применения в образовательных целях. В этом смысле учебный процесс подходит для реализации современного механизма формирования мотивации у студентов.

Опрос, проведенный в Санкт-Петербургском политехническом университете среди студентов с целью анализа восприятия ими элементов геймификации в образовательном процессе, показал, что 39,1 % респондентов понимают под данным термином «симулятор активности». 28,8 % опрошенных выбрали вариант ответа «инструмент для мотивации», 17,7 % – «интерактив между участниками». Также 49,1 % студентов указали на использование в их учебном заведении элементов геймификации образования, 28,8 % ответили, что ничего подобного в вузе не применяется (Потенциал геймификации в решении образовательных задач …, 2024).

Результат опроса показал, что студенты в целом понимают, что под собой подразумевает термин «геймификация» и сразу же дают ответ на вопрос, способствует ли игровой подход повышению мотивации к обучению. Наличие инструментов геймификации в образовательном процессе свидетельствует о современном подходе вуза к обеспечению заинтересованности студентов учебными дисциплинами.

Использование игровых методов в системе высшего образования должно быть направлено не только на создание благоприятных в эмоциональном отношении условий обучения для студентов, но и на формирование основы для получения ими качественного образования.

Увлеченность видеоиграми среди 18–24-летних, согласно исследованию ВЦИОМ, достигает 56 %1. Причины, по которым оставшиеся 44 % опрошенных не задействованы в игровом процессе, могут быть разными: от отсутствия возможности до запрета родителей. Тем не менее наблюдается высокая степень популярности такого рода занятий, чем современное образование обязано воспользоваться.

Геймификация образования находится сегодня на одном из первых этапов своего развития и внедрения, как и многие современные компьютерные технологии. Среди дополнительных возможностей, которые несет с собой век цифровизации для образования, можно отметить также использование ресурсов искусственного интеллекта (ИИ) в образовательных целях.

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенное в 2022 г., показало, что 87 % опрошенных студентов знают об ИИ. Уровень доверия к нему в молодежной среде составил 55 %2. Результаты проведенного опроса подтверждают тот факт, что тема искусственного интеллекта становится все более актуальной в обществе как на бытовом уровне, так и в профессиональной среде. Внедрение ИИ во многие сферы человеческой деятельности значительно упрощает жизнь, позволяет сократить время на выполнение той или иной задачи. В образовании искусственный интеллект не заменяет человека полностью, а только помогает ему. Среди платформ, на которых реализуются алгоритмы ИИ, можно выделить такие, как gradescore, чат-боты, ChatGPT, Gigachat.

На базе Тюменского индустриального университета проводилось исследование среди 236 студентов, в ходе которого были выявлены особенности внедрения цифровых технологий в вузе и проанализировано отношение студентов к их внедрению в учебный процесс (Осипова, 2024). Результаты обработки полученных данных показали, что известно об ИИ 53 % опрошенных, 44 % студентов обладают определенными сведениями о нем. Принимать участие в разработке искусственного интеллекта согласились 51,4 % респондентов, 38,3 % обучающихся дали отрицательный ответ на это предложение. При этом пройти обучение по использованию данной технологии готовы 17,5 % опрошенных. Среди ответов на вопрос о том, как используют нейросети в обучении, популярными вариантами стали следующие: «создание презентаций» – 43,7 %, «оказание помощи при экзаменах» – 37,5 %, «написание текстов» – 21,3 % и «создание сайтов» – 18,4 % (Осипова, 2024).

Таким образом, можно утверждать, что на данный момент искусственный интеллект используется студентами для решения простых учебных задач, которые совсем недавно выполнялись ими самостоятельно в ходе стандартизированных действий. Тем самым обучающие упрощают свою работу, получая быстрый результат за меньшее количество времени. На этом этапе использования искусственного интеллекта мотивация студентов будет находиться на высоком уровне, учитывая достижение образовательных целей. Но на практике делегирование студентом созидательных действий ИИ может негативно сказаться на навыках, знаниях и развитии способностей субъекта. Необходимо в данном контексте признать, что вопрос об использовании искусственного интеллекта в образовании остается спорным.

Высшая школа выходит на новый путь своего развития, где наряду с уже используемыми механизмами формирования мотивации среди студентов используются новые, нуждающиеся в осмыслении и внедрении в практику преподавания. Благодаря цифровым инструментам мотивации современные студенты смогут получить актуальную на сегодняшний день профессию, которая будет способствовать их активному участию в жизни общества, достижению личных целей и обеспечению благосостояния страны.

Список литературы Современные механизмы формирования учебной мотивации студентов вуза

- Балацкий Е.В. Новые тренды в развитии университетского сектора // Мир России. Социология. Этнология. 2015. Т. 24, № 4. С. 72-98. EDN: UIPFDN

- Борзова Т.А. Мотивация студентов к обучению в современном вузе // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 5 (102). С. 11-13. DOI: 10.24412/1991-5497-2023-5102-11-13 EDN: KBGIPA

- Ветушинский А.С. Больше, чем просто средство: новый подход к пониманию геймификации // Социология власти. 2020. Т. 32, № 3. С. 14-31. DOI: 10.22394/2074-0492-2020-3-14-31 EDN: VWJJUI

- Моторная С.Е. Мотивация к обучению в высшей школе в условиях социальной трансформации общества // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2022. Т. 11, № 1 (38). С. 28-34. DOI: 10.57145/27128474_2022_11_01_06 EDN: JYKNML

- Осипова Л.Б. Искусственный интеллект в образовании: реальные возможности и перспективы // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2024. № 1. С. 60-73. DOI: 10.15593/2224-9354/2024.1.5 EDN: LZBRRD

- Потенциал геймификации в решении образовательных задач / В.В. Евсеев [и др.] // Социология. 2024. № 9. С. 113-119. EDN: CWNWWQ

- Цирулева Л.Д., Щербакова Н.Е. Геймификация в обучении: сущность, содержание, пути реализации технологии // Вестник Пензенского государственного университета. 2023. № 3 (43). С. 13-17. EDN: MIMJJP

- Smolen M. Gamification as Creation of a Social System // Gamification. Critical Approaches. Warsaw, 2015. P. 99-112.