Современные морфологичекие подходы в диагностике патологии предстательной железы

Автор: Павлова Т.В., Сучалкин Е.Б., Савищенко Е.А., Савищенко А.В.

Журнал: Владикавказский математический журнал @vmj-ru

Статья в выпуске: 3 т.26, 2024 года.

Бесплатный доступ

Заболевания предстательной железы являются одними из самых распространенных у мужчин. Их частота возрастает как в Российской Федерации, так и в других странах мира. Цель исследования. Изучение морфологических аспектов доброкачественной гиперплазии и рака с применением растровой электронной микроскопии. Материалы и методы. Использованы морфологические данные 30 пациентов с раком I-III стадии и 10 пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Образцы изучались с помощью микроскопов FE1 Quanta 200 3D и FE1 Quanta 600 FEG. Статистическую обработку проводили с расчетом интенсивных и экстенсивных показателей средних величин. Достоверность различий средних и относительных количественных величин определяли по t-критерию Стью-дента. Результаты. Для доброкачественной гиперплазии предстательной железы характерны склероз стромы, изменения простатических желез с формированием участков железистой гиперплазии, в т.ч. атипических ее форм с наличием конгломератов клеток с рыхлыми контактами между ними. При раке, помимо этого, наблюдались кровоизлияния. По мере опухолевой прогрессии возрастал полиморфизм клеток, формировались опухолевые эмболы. Выводы. Атипичные клетки могут быть выявлены с помощью растровой электронной микроскопии. Появление таких клеток при доброкачественной гиперплазии является плохим прогностическим признаком - индикатором возможной опухолевой прогрессии. Формирование опухолевых эмболов при раке свидетельствует о III стадии, оно сопряжено с высоким риском метастазирования.

Доброкачественная гиперплазия, рак, электронная микроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/143183200

IDR: 143183200 | УДК: [616.65-007.61-006.6]-07 | DOI: 10.34014/2227-1848-2024-3-49-56

Текст научной статьи Современные морфологичекие подходы в диагностике патологии предстательной железы

Введение. Заболевания предстательной железы (ПЖ) являются одними из самых распространенных у мужчин [1–6], их частота увеличивается с каждым годом как в Российской Федерации, так и в других странах мира [7]. Среди злокачественных опухолей у мужчин в России рак предстательной железы (РПЖ) занимает второе место после опухолей органов дыхательной системы [2].

Доказано, что с возрастом увеличивается частота как доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) – от 40 % в среднем возрасте до 70–90 % в пожилом, так и рака [8–12]. Роль других факторов риска, таких как наследственность, этническая принадлежность, вредные привычки (курение, прием алкоголя, постоянное использование жирной пищи), гипокинезия, высокое содержание общего тестостерона, хронические воспалительные заболевания ПЖ, остается спорной.

Впервые выявленные случаи РПЖ составляют более 1,5 млн в год, а летальность достигает 25 % [2]. Этими обстоятельствами обусловлены разработка и внедрение новых протоколов лечения и диагностики, в т.ч. морфологической диагностики [8, 11].

Цель исследования. Изучение морфологических аспектов доброкачественной гиперплазии и рака предстательной железы с применением растровой электронной микроскопии.

Материалы и методы. Набор пациентов с ДГПЖ и РПЖ осуществлялся с 2021 г. по 2023 г. Все они были оперированы на базе

ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер». Материал изучали, полученные результаты анализировали и обрабатывали на кафедре патологии, а также в научно-образовательном и инновационном центре «Наноструктурные материалы и нанотехнологии» ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».

Использованы морфологические данные 30 пациентов с раком предстательной железы I–III стадии, а также данные 10 пациентов среднего и пожилого возраста с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Для электронной растровой микроскопии (РЭМ) объекты при температуре 10–12 oС фиксировали в растворе для стандартной фиксации или оставляли в нативном виде. Затем их подвергали анализу и фотографированию в микроскопах FE1 Quanta 200 3D и FE1 Quanta 600 FEG.

Статистический анализ проводили с расчетом интенсивных и экстенсивных показателей средних величин. Достоверность различий средних и относительных количественных величин определяли по t-критерию Стьюдента. Достоверными считали различия при уровне значимости р<0,05. Расчеты проводили при помощи программного обеспечения Microsoft Excel и Statistica 6.0.

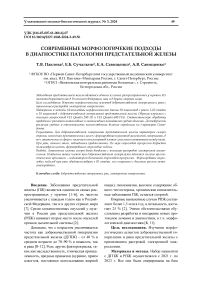

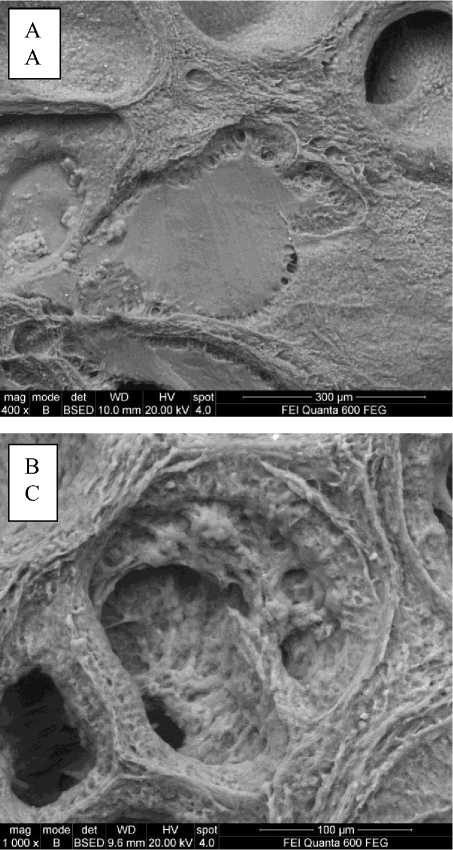

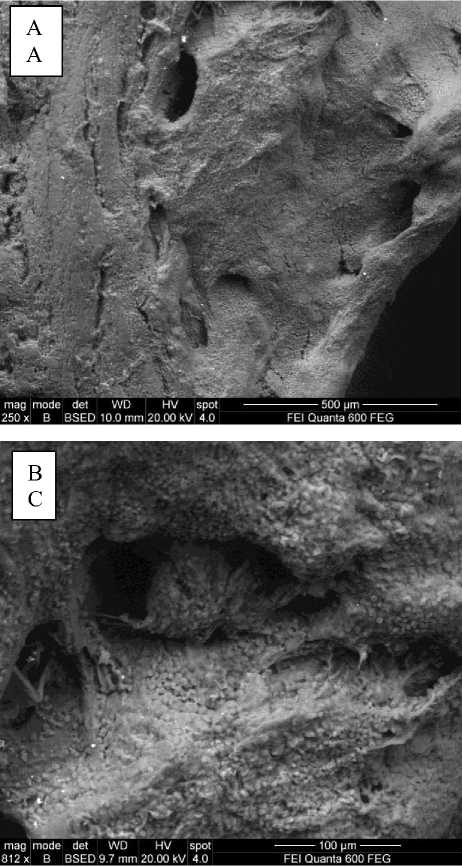

Результаты и обсуждение. При изучении макроскопических характеристик оброкаче-ственной гиперплазии предстательной железы было отмечено увеличение массы, уплотнение ПЖ, часто неровная поверхность. При растровой электронной микроскопии в части образцов (25 % наблюдений) была выявлена лимфоплазмоцитарная реакция. Очаговый склероз различной интенсивности был характерен для всех случаев. Среди таких участков часто выявлялись простатические железы, тесно прилегающие друг к другу (рис. 1). В просвете некоторых из них сохранялся коллоид. Форма желез была разнообразной, что хорошо видно в трехмерном изображении. Обнаруживались структуры, имеющие дополнительные ответвления. В 85 % образцов найдены участки с железистой гиперплазией, в т.ч. с атипическими ее формами (рис. 1). В этих фрагментах наблюдался как однорядный, так и (чаще) многорядный эпителий, встречались крупные клетки неправильной формы, которые составляли конгломераты (клоны) от двух до десяти клеток. Клетки внутри клонов и клетки соседних клонов соединялись между собой и со стенками простатических желез длинными отростками, часто превышающими размеры самих клеток (рис. 1В, Г). Между ними прослеживались волокнистые структуры. Выявлено изменение строения стенки сосудов, часто с сужением просвета за счет склероза (рис. 1Г). Имелись очажки диапедеза эритроцитов за пределами сосудистой стенки.

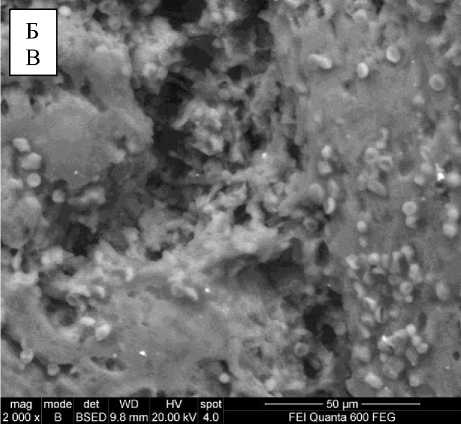

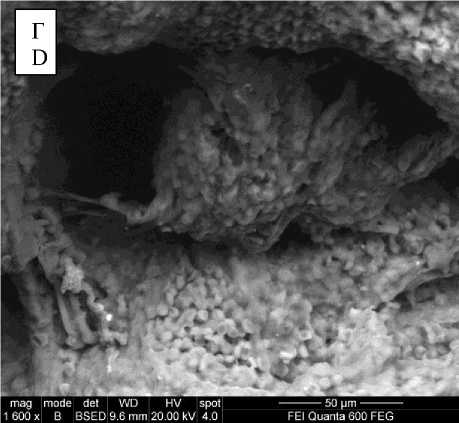

Рак предстательной железы имел вид плотного узла, часто с нечеткими границами, грязного белесоватого или желтого оттенка. Иногда, чаще при III стадии, в узлах имелись участки кровоизлияний и некроза. При гистологическом и электронномикроскопическом анализе была диагностирована аденокарцинома, преимущественно протоковая. Она была представлена одним или несколькими слоями измененного призматического эпителия. Чаще имела папиллярное строение. Клетки были кубической или прямоугольной формы. Их размеры находились в пределах от 0,42 до 1,35 µm. Было также показано распространение опухоли внутри паренхиматозной ткани ПЖ, что больше характерно для III стадии заболевания.

Рис. 1. Фрагмент предстательной железы при доброкачественной гиперплазии. Мужчина, 60 лет.

Очаговый склероз и фиброз. Простатические железы с измененной формой. Участки с железистой гиперплазией, в т.ч. с атипическими ее формами. Крупные клетки неправильной формы составляют конгломераты от двух до десяти, рыхло соединенные между собой и состенками простатических желез длинными отростками. Изменение строения стенки сосудов с сужением просвета за счет склероза.

А (×400), В (×1000), Г (×1200) – фрагменты Б (×220). РЭМ

Fig. 1. The image of benign prostatic hyperplasia (fragment), male, 60 years old.

Focal sclerosis and fibrosis. Altered prostatic glands. Areas with glandular hyperplasia, including those with atypical forms. Large irregularly shaped cells form 2–10 conglomerates, loosely connected to each other and to the prostatic gland walls by long processes. Vascular wall abnormalities with narrowing of the lumen due to sclerosis.

Fig. A (×400), Fig. C (×1000), Fig. D (×1200) – fragments of Fig. B (×220). SEM

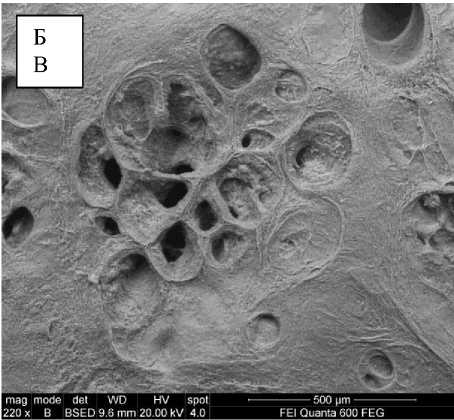

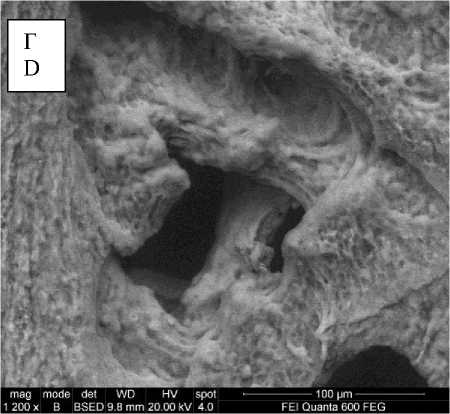

В части наблюдений обнаруживались ветвистые структуры, сформированные атипичными клетками различной формы и величины. Их плазмолемма отличалась неоднородностью рельефа. Имелись крупные и мелкие клоны клеток. Более крупные клоны (10 клеток и более) чаще наблюдались при раке III стадии, а

мелкие – при I и II стадии. Рыхлые скопления опухолевых клеток были выявлены на мембранах деформированных желез (рис. 2). Часто клетки имели слабые связи между собой (в виде длинных отростков), что было особенно характерно для случаев с прогрессией опухоли. Между структурами было показано

нарушение контактов, что увеличивало риск формирования эмбола и формировало основу для развития метастазов. Диаметр скоплений достигал 3,50–4,10 µm (больше, чем размер опухолевой клетки), однако в среднем составлял 1,85±0,72 µm. Выявлена зависимость между размерами клеток и прочностью их связи: чем меньше размеры, тем прочнее связь.

Снижение межклеточных контактов соответствует первой фазе инвазии опухоли. В иных фрагментах опухоли обнаружена деградация внеклеточного матрикса, что характерно для второй фазы инвазии опухоли. При наличии метастазов возрастало количество клонов раковых клеток на эндотелии сосудов вплоть до формирования эмболов.

Рис. 2. Ацинарная аденокарцинома предстательной железы, стадия III Т 3б N 0 М 0 .

Ткань предстательной железы. Мужчина, 57 лет.

Среди участков склероза и кровоизлияний – деформированные железы с разрастанием опухолевых клеток, формированием опухолевого эмбола.

Б (×2000), В (×812), Г(×1600) – фрагменты А (×250). РЭМ

Fig. 2. Prostatic acinar adenocarcinoma, stage 3 Т3бN0М0. Prostate tissue. Male, 57 years old. Abnormal glands with tumor cell proliferation, a tumor embolus are observed among the areas of sclerosis and hemorrhage.

Fig. B (×2000), Fig. C (×812), Fig. D (×1600) – fragments of Fig. A (×250). SEM

Заключение. Для ДГПЖ характерны очаговый склероз и формирование участков с железистой гиперплазией, в т.ч. с атипическими ее формами. Встречались крупные клетки неправильной формы, составляющие конгломераты от двух до десяти, рыхло соединенные между собой и с клетками стенки желездлин-ными отростками. Склероз сосудов может быть основой для ишемии органа.

Для РПЖ характерны деструктивные и склеротические изменения, клеточный ати-

пизм и полиморфизм с нарушением формы и топографии клеток. Степень выраженности морфологических изменений усиливается по мере опухолевой прогрессии. В группах с метастазами возрастает количество клонов раковых клеток на эндотелии вплоть до формирования эмбола, что является показателем автономности клеток с утратой контактного торможения. Все указанные изменения могут быть охарактеризованы с помощью растровой электронной микроскопии.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад авторов

Концепция и дизайн исследования: Павлова Т.В.

Литературный поиск, участие в исследовании, обработка материала: Павлова Т.В.,

Сучалкин Е.Б., Савищенко Е.А.

Статистическая обработка данных: Сучалкин Е.Б.

Анализ и интерпретация данных: Павлова Т.В.

Написание и редактирование текста: Павлова Т.В., Савищенко Е.А., Савищенко А.В.

Список литературы Современные морфологичекие подходы в диагностике патологии предстательной железы

- Аксель Е.М., Матвеев В.Б. Статистика злокачественных новообразований мочевых и мужских половых органов в России и странах бывшего СССР. Онкоурология. 20I9; I5 (2): I5-24.

- Рак предстательной железы: клинические рекомендации, 202I-2023. URL: https://oncolo-gy.ru/specialist/treatment/references/actual/I2.pdf (дата обращения: I5.06.2023)

- Life expectancy at birth. URL: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/life-expectancy-at-birth-(years) (дата обращения: 14.06. 2023).

- Human Development Report 2020. URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020 (дата обращения: 28.02.2021).

- Healthy life expectancy (HALE). Data by country. URL: https://apps.who.int/gho/data/no-de.main.HALE?lang=en (дата обращения: 22.02.2022).

- Kench J.G., Amin M.B., Berney D.M., Compérat E.M., Cree I.A., Gill A.J., Hartmann A., Menon S., Moch H., Netto G.J., RaspolliniM.R., Rubin M.A., Tan P.H., Tsuzuki T., Turjalic S., van der Kwast T.H., Zhou M., Srigley J.R. WHO Classification of Tumours fifth edition: evolving issues in the classification, diagnosis, and prognostication of prostate cancer. Histopathology. 2022; 81 (4): 447-458. DOI: 10.1111/his. 14711.

- Смирнов А.В., Брусина Е.Б., Магарилл Ю.А., Гордеева Л.А. Эпидемиологический анализ факторов риска развития рака предстательной железы. Профилактическая медицина. 2022; 25 (8): 75-82.

- Павлов И.А. Клинико-морфологические изменения при раке предстательной железы в гериатрических аспектах. Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2022; I: 144-153.

- Павлова Т.В., Пилькевич Н.Б., Бессмертный Д.В., Павлов И.А. Особенности метаболического ати-пизма при развитии онкологической патологии мочеполовой системы. Молекулярная медицина. 2021; 19 (1): 30-34. DOI: doi.org/10.29296/24999490-2021-01-05.

- Павлова Т.В., Малютина Е.А., Бессмертный Д.В. Новиков В.Ю., Павлов И.А., Марковская В.А., Варавин О.В. Влияние на качество жизни особенностей кальций-фосфорных взаимоотношений при опухолевом росте в пожилом возрасте. Врач. 2021; 32 (6): 78-82.

- Павлова Т.В., Малютина Е.С., Пилькевич Н.Б., Новиков В.Ю., Павлов И.А., Бессмертный Д.В. Предикторы биохимического атипизма в пожилом возрасте. Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2021; 2: 119-132.

- Попов В.В., Новикова А.А., Трохова М.В., Литвякова М.Л., Кудинова А.В. Ранняя диагностика и профилактика возраст-ассоциированных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, проживающих на Европейском Севере России. Профилактическая медицина. 2019; 22 (3): 73-78.