Современные тенденции изменения приземной температуры воздуха в регионе Баренцева и Карского морей

Автор: Карандашева Т.К., Иванов Б.В., Демин В.И., Ревина А.Д., Ильющенкова И.А., Анциферова А.Р.

Журнал: Российская Арктика @russian-arctic

Статья в выпуске: 3 (26) т.6, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования оценка наблюдаемых трендов приземной температуры воздуха (ПТВ) в Баренцевом и Карском морях в условиях современного потепления. Использованы регулярные метеорологические наблюдения, выполненные на 31-й российской и норвежской метеорологической станции (МС). Для всех МС проведена оценка временных тенденций рядов ПТВ для календарных месяцев и года в целом. Рассчитаны параметры уравнений линейной регрессии, оценена статистическая значимость выявленных линейных трендов. Установлено, что для всего исследуемого региона линейные тренды среднегодовых значений ПТВ статистически значимы на уровне p2 °C/10 лет) отмечается в северных районах Баренцева и Карского морей наименьшая (

Арктика, современное потепление, тренды температуры

Короткий адрес: https://sciup.org/170207424

IDR: 170207424 | УДК: 551.506.3 | DOI: 10.24412/2658-42552024-3-55-64

Текст научной статьи Современные тенденции изменения приземной температуры воздуха в регионе Баренцева и Карского морей

Current trends in surface air temperature changes in the Barents and Kara Seas region. Russian Arctic, 2024, vol. 6, no. 3, рp. 55-64. (In Russian).

В условиях современного потепления климата большое внимание уделяется Западному сектору Арктики – первому звену Северного Морского пути (СМП) и региону интенсивной разведки и добычи углеводородного сырья. Традиционно, одним из наиболее анализируемых климатических параметров является приземная температура воздуха (ПТВ), а из характеристик ПТВ наиболее интересны и востребованы тренды.

Тенденции изменений ПТВ в Арктике исследуются с помощью стационарных наблюдений на метеорологических станциях (МС), реанализа, спутниковых данных и математического моделирования [1 - 7]. В этих работах приводятся линейные тренды, осредненные для Арктики в целом (60–90º с. ш.), среднегодовые и сезонные оценки. Например, в работе [2] представлены характеристики трендов среднегодовой ПТВ для тридцатилетних периодов 1916–1945, 1946–1975, 1976–2005 гг. В работе [3] анализируются изменения ПТВ в Арктике для периода 1951–2015 гг. как для календарных сезонов, так и для года в целом. В работе [4] представлены карты распределения линейных трендов ПТВ (ºС/10 лет) в Арктике для периода 1981–2020 гг., полученные из различных источников реанализа (CARRA, ERA5). При этом особое внимание уделено Баренцевоморскому региону, для которого по данным различных реанализов построены распределения линейных трендов ПТВ (ºС/10 лет) для периодов 1981–2020, 1991–2020, 2001–2020 гг. В этой работе использованы данные 13 МС, расположенных как на архипелагах Шпицберген и Земля Франца Иосифа, так и на прилегающих островах. Для вышеуказанных периодов по данным инструментальных наблюдений и реанализа рассчитаны линейные тренды для календарных сезонов и среднегодовые оценки. В монографии [8] посвященной климату Шпицбергена, по данным наблюдений на МС архипелага Шпицберген рассчитаны линейные тренды для календарных сезонов и среднегодовые для периодов 1958–2017 и 1971–2017 гг. для отдельных районов архипелага и Шпицбергена в целом. В работах [9, 10] на основе данных наблюдений 1911-2020 гг. в ГМО «Баренцбург» определены линейные тренды ПТВ (ºС/год) для всего исследуемого периода и периодов «первого» (1915–1935 гг.) и «современного» потепления (1976–2020, 1986–2020 гг.) как для отдельных месяцев и календарных сезонов, так и для года в целом. В работе [11] по данным ГМО «им. Э.Т. Кренкеля» (архипелаг Земля Франца-Иосифа) определены линейные тренды для отдельных календарных месяцев и среднегодовые оценки для периода 1929–2017 гг.

Таким образом, при анализе изменений и тенденций ПТВ (применительно к региону Баренцева и Карского морей) в качестве временных интервалов исследования принимались весь период доступных наблюдений, период «первого» потепления ХХ века, период современного потепления, другие периоды. При этом исследования были в основном сосредоточены на оценках, полученных для календарных сезонов или года в целом. Исключением являются работы авторов [10, 11], где анализируются изменения и тенденции ПТВ для отдельных календарных месяцев.

Нам представляется, что для более детального изучения характера тенденций ПТВ целесообразно выполнить исследования для отдельных календарных месяцев, и в масштабе достаточно крупного арктического региона оценить последовательность изменений поля современных тенденций ПТВ в течение года.

В данной работе мы рассмотрели пространственно-временные особенности изменения ПТВ в Баренцевом и Карском морях на фоне современного потепления климата. В качестве значимого 30-летнего интервала в данном исследовании принят период 1991–2020 гг. или новая климатическая норма [9].

Цель настоящего исследования — количественная оценка пространственно-временных особенностей современных тенденций изменения ПТВ в регионе Баренцева и Карского морей.

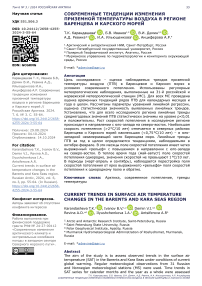

Материалы

Регулярные метеорологические наблюдения в регионе Баренцева и Карского морей ведутся уже с последней четверти XIX века (МС «Малые Кармакулы»). Для характеристики современных трендов ПТВ выбран период современной климатической нормы 1991–2020 гг. В течение этого периода наблюдается устойчивая тенденция к потеплению, которая объективно отражает особенности современного климата исследуемого региона [9, 10]. В результате анализа обеспеченности данными о ПТВ для указанного периода были отобраны 31 МС. Расположение отобранных МС представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Местоположение 31 МС в регионе Баренцева и Карского морей

Отобранные МС относительно равномерно расположены по побережью Баренцева и Карского морей, что позволяет сформировать ряды данных, необходимые для расчета трендов ПТВ в исследуемом регионе в целом. Основные метаданные использованных МС представлены в таблице 1.

Временные ряды среднемесячных значений ПТВ сформированы на основе базы данных Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации 一 Мирового центра данных1, находящихся в открытом доступе. Обнаруженные пропуски во временных рядах ПТВ заполнены данными из архивов Арктического и антарктического научно-исследовательского института2 и климатических архивов CRUTEM 53 и GHCNM v44. Для МС «ГМО им. Э.Т. Кренкеля» (1957–2020 гг.) был сформирован новый ряд среднемесячных значений ПТВ (1929–2020 гг.)5, объединивший данные этой станции и МС «бухта Тихая» (1929–1959 гг.). Еще один подобный ряд ПТВ (1991–2020 гг.) создан для российской МС «Остров Виктория» по данным близлежащих норвежских (МС «Kvitøya», «Hopen») и российских (МС «Баренцбург», МС «ГМО им. Э.Т. Кренкеля»). Среднемесячные значения ПТВ для МС «Hopen» и «Bjørnøya» предоставлены Норвежским Метеорологическим институтом6.

Пропуски в сформированных временных рядах ПТВ, которые не удалось заполнить по данным перечисленных выше источников, оценены в % от общего числа значений ПТВ за 30-летний период (табл. 1).

Таблица 1.

Характеристики 31 МС и оценка доли пропусков данных во временных рядах среднемесячных значений ПТВ за период 1991-2020 гг. в % от общего числа среднемесячных значений ПТВ за 30-летний период

|

№ на рис. 1 |

№ ВМО |

Название МС |

Координаты станции |

Высота н.у.м., м |

Пропуски данных в % от общего числа |

|

|

широта |

долгота |

|||||

|

1 |

– |

О-в Виктория |

80°10′ |

36°44′ |

– |

0 |

|

2 |

20046 |

ГМО им. Э.Т. Кренкеля |

80°37′ |

58°03′ |

21 |

0 |

|

3 |

20069 |

О-в Визе |

79°30′ |

76°59′ |

12 |

0 |

|

4 |

20087 |

Им. Г.А. Ушакова (о-в Голомянный) |

79°33′ |

90°37′ |

7 |

0,3 |

|

5 |

20107 |

Баренцбург |

78°04′ |

14°15′ |

73 |

0 |

|

6 |

20292 |

ОГМС им. Е.К. Федорова (мыс Челюскин) |

77°43′ |

104°18′ |

14 |

0,6 |

|

7 |

– |

О-в Надежды (Hopen, Норвегия) |

76°31′ |

25°01′ |

– |

0 |

|

8 |

20476 |

Мыс Стерлегова |

75°25′ |

88°54′ |

10 |

6,1 |

|

9 |

– |

О-в Медвежий (Bjørnøya, Норвегия) |

74°30′ |

19°00′ |

– |

0 |

|

10 |

20674 |

О-в Диксон |

73°31′ |

80°24′ |

42 |

0 |

|

11 |

20667 |

Им. М.В. Попова |

73°20′ |

70°03′ |

4 |

7,5 |

|

12 |

20744 |

Малые Кармакулы |

72°22′ |

52°43′ |

18 |

0 |

|

13 |

20946 |

МГМС им. Е.К.Федорова, (о. Вайгач) |

70°27′ |

59°05′ |

13 |

5,8 |

|

14 |

23022 |

Амдерма |

69°46′ |

61°41′ |

53 |

0 |

|

15 |

23032 |

Марресаля |

69°43′ |

66°48′ |

24 |

1,9 |

|

16 |

23058 |

Антипаюта |

69°05′ |

76°51′ |

2 |

10,0 |

|

17 |

22003 |

Вайда-Губа |

69°56′ |

31°59′ |

8 |

4,2 |

|

18 |

22019 |

Полярное |

69°12′ |

33°29′ |

32 |

6,4 |

|

19 |

22028 |

Териберка |

69°12′ |

35°07′ |

33 |

0 |

|

20 |

22095 |

Колгуев Северный |

69°32′ |

49°05′ |

23 |

2,2 |

|

21 |

22113 |

Мурманск |

68°58′ |

33°03′ |

57 |

0 |

|

22 |

22165 |

Канин Нос |

68°39′ |

43°18′ |

48 |

1,4 |

|

23 |

23114 |

Мыс Константиновский |

68°33′ |

55°30′ |

5 |

0,8 |

|

24 |

22140 |

Святой Нос |

68°09′ |

39°46′ |

12 |

10,0 |

|

25 |

22271 |

Шойна |

67°53′ |

44°10′ |

5 |

0,3 |

|

26 |

22292 |

Индига |

67°41′ |

48°41′ |

3 |

2,2 |

|

27 |

23242 |

Новый Порт |

67°41′ |

72°53′ |

11 |

0,8 |

|

28 |

23205 |

Нарьян-Мар |

67°38′ |

53°02′ |

5 |

0 |

|

29 |

22355 |

Остров Сосновец |

66°29′ |

40°41′ |

15 |

4,4 |

|

30 |

22349 |

Пялица |

66°11′ |

39°32′ |

14 |

0 |

|

31 |

22471 |

Мезень |

65°52′ |

44°13′ |

14 |

0 |

Для 14-ти МС, из рассматриваемых 31-й МС, сформированы однородные временные ряды без пропусков данных, для 11-ти МС доля пропусков данных не превышает 5 %. Для 6-ти МС доля пропусков данных во временных рядах не превышает 10% от общего числа значений ПТВ, входящих в исследуемый 30-летний период.

Таким образом, по данным регулярных инструментальных наблюдений для 31-й МС сформированы временные ряды ПТВ для всех календарных месяцев. Исключение составляет объединенный ряд ПТВ МС «Остров Виктория», в котором инструментальные наблюдения для периода 1991–2020 гг. составляют 15 %. Для остальных МС доля инструментальных наблюдений в сформированных временных рядах ПТВ составляет не менее 90 %, а для значительной части МС — 100 %.

Методы

Для всех МС по среднемесячным значениям ПТВ рассчитаны их среднегодовые значения. Для календарных месяцев и года в целом определены тенденции изменения ПТВ. Количественный анализ многолетних изменений ПТВ осуществлен путём расчета линейных трендов. В качестве количественных характеристик линейного тренда принимались его величина (угловой коэффициент а , °С/год), коэффициент детерминации, выражающий в % долю дисперсии исходного ряда, описываемую полученным трендом, и уровень статистической значимости выявленного тренда [12].

В различных исследованиях, оценивающих тенденции изменения ПТВ, а также тенденции изменения осадков, влажности и других метеопараметров, как правило, обращают внимание на характеристики трендов, статистически значимых на уровне 0,01 и 0,05. Характеристики трендов с более низким уровнем значимости также приводятся, но, как правило, их статистическая значимость не указывается и не комментируется, например [8].

Авторы данного исследования не ограничиваются указанием статистической значимости трендов только на уровнях 0,01 и 0,05. В своих более ранних исследованиях [11] авторы каждому тренду ставят в соответствие его статистическую значимость с использованием значений: 0.01; 0.05; 0.10; 0,15; 0.20…и далее кратно 0,05. При этом обсуждается статистическая значимость/незначимость трендов, принимаемых/ не принимаемых к рассмотрению. Опыт показывает, что статистическая значимость трендов в значительной степени зависит от выбранного временного масштаба. Тренды среднегодовых значений параметра статистически значимы на довольно высоком уровне, статистическая значимость трендов для календарных сезонов ниже, а для календарных месяцев – еще ниже. В данном исследовании все линейные тренды, рассчитанные для среднегодовых значений ПТВ, статистически значимы на уровне p < 0,01, а статистическая значимость линейных трендов ПТВ для календарных месяцев изменяется в довольно широких пределах (табл. 2).

Таблица 2.

Количество (в %) линейных трендов ПТВ календарных месяцев с различными уровнями статистической значимости (р) от общего числа линейных трендов

|

p |

< 0,01 |

0,01–0,05 |

0,05–0,10 |

0,10–0,15 |

0,15–0,20 |

≥ 0,20 |

|

% |

29 |

25 |

12 |

8 |

5 |

21 |

Линейные тренды календарных месяцев с уровнем статистической значимости р < 0,05 составляют более половины (54 %) от общего числа рассчитанных трендов. Для детального анализа внутригодовых изменений трендов ПТВ нами принято решение принять во внимание линейные тренды, статистически значимые на уровне р < 0,20, что составляет 79 % от их общего числа. Таким образом, при выявлении тенденций ПТВ рассматриваются линейные тренды, статистически значимые с вероятностью не менее 80 % (что соответствует уровню статистической значимости р < 0,20). Все линейные тренды, статистически значимые с вероятностью менее 80 %, проверены на наличие нелинейной связи.

Для графической иллюстрации распределения показателей выявленных линейных трендов ПТВ в исследуемом регионе, а именно угловых коэффициентов (в нашем случае скоростей потепления), применен способ изолиний. Как следует из рисунка 1, расчетные показатели линейных трендов относятся к МС, расположенным, как правило, на побережье Баренцева и Карского морей. Собственно, по акватории морей изолинии равных скоростей изменения ПТВ проведены с учетом особенностей термического режима приземной атмосферы и поверхностного слоя моря, ветрового и ледового режима рассматриваемых морей в современных климатических условиях [4, 13].

Результаты1) Многолетние тенденции ПТВ

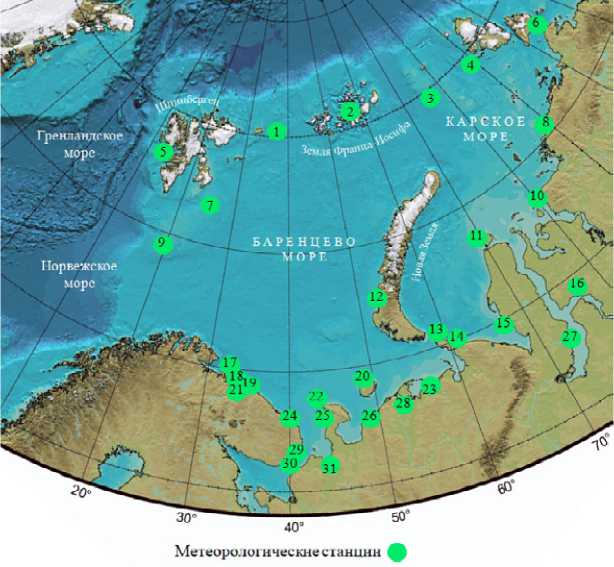

Для всего исследуемого региона линейные тренды среднегодовых значений ПТВ статистически значимы на уровне p < 0,01 и положительны, т.е. наблюдается устойчивое потепление. Пространственное распределение скоростей потепления представлено на рисунке 2.

Как следует из представленного рисунка, скорость потепления растет в направлении с юго-запада на северо-восток: от менее 0,75 °С/10 лет у берегов Кольского полуострова до 2 °С/10 лет и более на севере Баренцева и Карского морей, что хорошо соответствует, например, результатам, полученным в работе [4].

Рисунок 2. Угловые коэффициенты линейных трендов (скорости потепления) среднегодовых значений ПТВ (°С/ 10 лет)

2) Сезонные тенденции ПТВ

Для периода 1991–2020 гг. статистически значимые линейные тренды ПТВ для календарных месяцев в основном положительны на всех 31-й МС, т.е. наблюдается устойчивое повышение ПТВ во всем исследуемом регионе. При этом линейные тренды ПТВ для календарных месяцев на отдельно взятой МС могут принимать значения от 4,5 ºС/10 лет до нуля или становятся статистически незначимыми. Нелинейные тенденции отмечаются только в феврале у южного побережья Баренцева моря от МС «Вайда-Губа» до МС «Нарьян-Мар». Статистически значимые на уровне p < 0,05 квадратичные тренды в этом районе обусловлены глубоким минимумом февральских значений ПТВ в 1998 г. и заметным ростом ПТВ в последние годы исследуемого периода. Следует отметить, что нелинейные тенденции для одного месяца на небольшом участке не меняют общей картины наблюдаемого устойчивого потепления во всем исследуемом регионе.

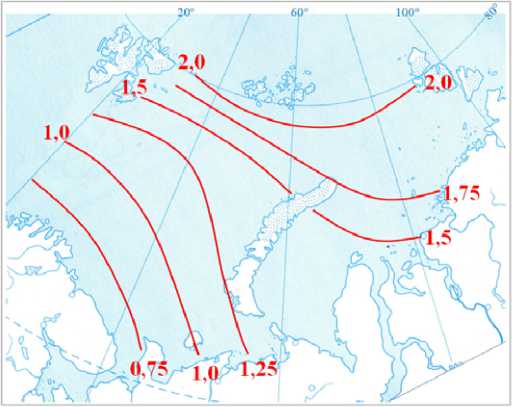

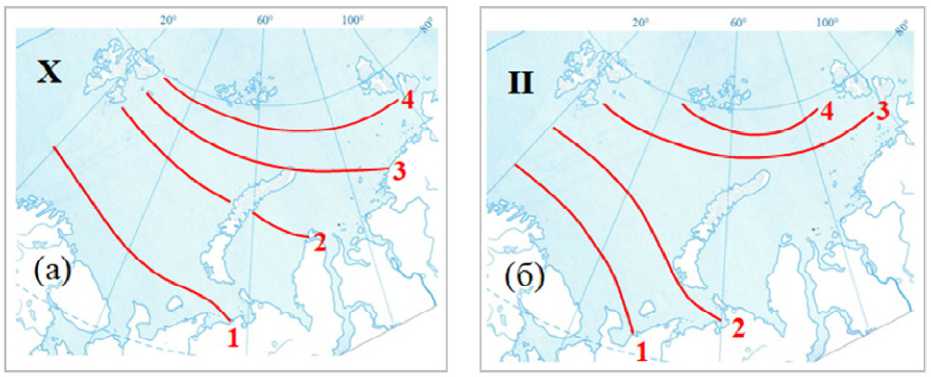

Во внутригодовых изменениях тенденций ПТВ наблюдаются определенные закономерности. В течение 5-ти месяцев с октября по февраль поле скоростей потепления, как и поле многолетних тенденций ПТВ (рис. 2), имеет четко выраженный рельеф с увеличением скоростей потепления в направлении с юго-запада на северо-восток (рис. 3). Значения скоростей потепления изменяются от менее 1°С/10 лет в юго-западной части Баренцева моря до более чем 3°С/10 лет в северных частях Баренцева и Карского морей.

Рисунок 3. Скорости потепления (°С/10 лет) за период октябрь-февраль в Баренцевом и Карском морях за период 1991–2020 гг.

Следует отметить, что в начале (октябрь) и в конце (февраль) выделенного периода (октябрь-февраль) скорости потепления в северных районах Баренцева и Карского морей даже превышают 4°С/10 лет (рис. 4).

T.K. Карандашева, Б.В. Иванов, В.И. Демин, А.Д. Ревина, И.А. Ильющенкова, А.Р. Анциферова

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В РЕГИОНЕ БАРЕНЦЕВА И КАРСКОГО МОРЕЙ

Рисунок 4. Скорости потепления (°С/10 лет) в октябре (а) и феврале (б) в Баренцевом и Карском морях за период 1991–2020 гг.

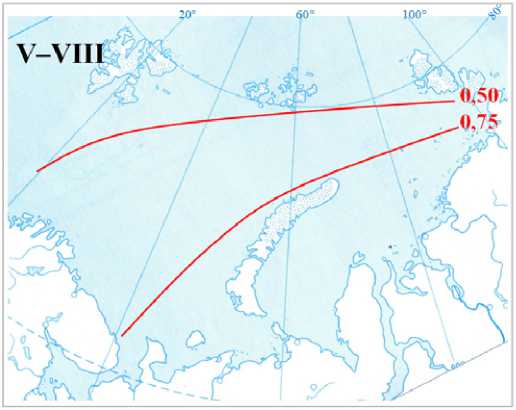

В течение 4-х месяцев с мая по август поле скоростей потепления во всем исследуемом регионе однородно (рис. 5). Наблюдаются незначительные положительные тенденции. Скорости потепления во всем исследуемом регионе колеблются в пределах 0,2–1,0°С/10 лет, причем минимальные оценки получены для северной части исследуемого региона.

Рисунок 5. Скорости потепления (°С/10 лет) за период май-август в Баренцевом и Карском морях за период 1991–2020 гг.

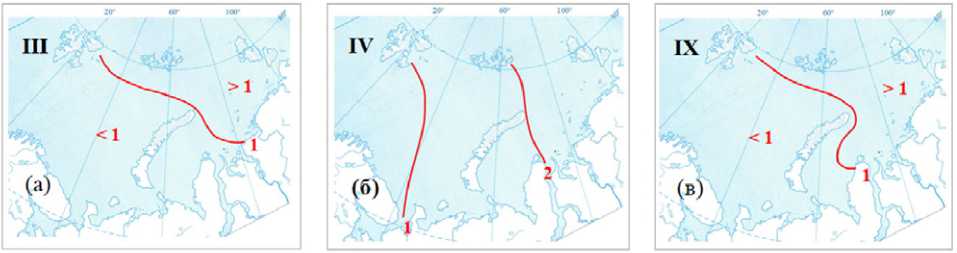

В переходные периоды от рельефного поля скоростей потепления к однородному (март-апрель), и от однородного поля скоростей к рельефному (сентябрь) наблюдается перестройка полей скорости потепления (рис. 6).

Рисунок 6. Скорости потепления (°С/10 лет) в марте (а), апреле (б) и сентябре (в) в Баренцевом и Карском морях за период 1991–2020 гг.

В марте на севере и северо-востоке исследуемого региона сохраняются статистически значимые положительные тренды ПТВ порядка 1,2–1,6 °С/10 лет (рис. 6 а). На остальной акватории тенденции изменения ПТВ практически отсутствуют. В апреле статистически значимые во всем исследуемом регионе положительные тренды (рис. 6 б) создают оригинальную конфигурацию поля: скорость потепления растет в направлении с запада на восток от 0,7 °С/10 лет до 2,5 °С/10 лет. В мае рельеф поля скоростей выравнивается, и значения скоростей потепления во всем исследуемом регионе колеблются в узких пределах 0,7–1,0 °С/10 лет, т.е. устанавливается однородный режим (рис. 5), который сохраняется на протяжении 4-х месяцев до августа включительно. В сентябре во всем исследуемом регионе наблюдаются статистически значимые положительные тренды, и начинает формироваться рельеф поля скоростей. Перестройка поля скоростей потепления начинается в северо-восточной части региона (рис. 6 в), где скорости потепления повышаются и достигают значений 1,7– 1,9 °С/10 лет, в то время как на остальной акватории скорости потепления остаются в пределах 0,7–1,0 °С/10 лет.

Следует отметить, что поля скоростей потепления марта (рис. 6 а) и сентября (рис. 6в) практически одинаковы. Это тем более интересно, что слабо выраженные поля скоростей потепления марта и сентября формируются сразу после и непосредственно перед наиболее рельефными полями характерными для февраля (рис. 4 б) и октября (рис. 4 а). Таким образом, в марте-апреле происходит переход от ярко выраженного рельефа поля скоростей потепления к однородному полю, в сентябре — переход от однородного поля к рельефному полю скоростей потепления.

Обсуждение

Ранее тенденции ПТВ в Западном секторе Арктики изучались и весьма подробно на разных временных интервалах для отдельных относительно небольших регионов [8, 9, 10, 11], для регионов в масштабе моря [4] и как части Арктики в целом [1, 2, 3].

В данной работе детально анализируются современные тенденции ПТВ в большом регионе Западного сектора Арктики — Баренцевом и Карском морях. Исследуемый регион хорошо обеспечен данными регулярных инструментальных наблюдений. На основании которых авторами создана база данных «Характеристики современных трендов ПТВ в Западном секторе Российской Арктики» для периода 1991-2020 гг.7 Наши расчеты опираются на данные, полученные 31-й МС. Для сравнения, в работе

-

[3] анализ изменений ПТВ во всей высокоширотной Арктике опирается на данные 37-ми МС. Для более объективного анализа нами созданы объединенные ряды ПТВ (1929–2020 гг.) для МС «ГМО им. Э.Т. Кренкеля»5 и для МС «Остров Виктория». Для отобранных МС, за исключением МС «Остров Виктория», доля инструментальных наблюдений в сформированных временных рядах ПТВ составляет не менее 90 %, а для значительной части МС — 100 %.

В предыдущих исследованиях анализировались среднегодовые тенденции ПТВ и тенденции, рассчитанные для календарных сезонов. В данной работе рассмотрена не только среднегодовая картина, но и внутригодовые (сезонные, месячные) изменения поля тенденций ПТВ. Выявлены временные интервалы, в течение которых поле тенденций ПТВ сохраняет рельеф/или однородность и определены переходные периоды, в течение которых происходит перестройка поля тенденций.

В данной работе, как и в ряде предыдущих исследований на временных интервалах близких к современному потеплению, получены убедительные подтверждения современных положительных тенденций ПТВ.

По распределению современных тенденций ПТВ в пространстве наши результаты сопоставимы с полями тенденций среднегодовых ПТВ, рассчитанными по данным реанализов CARRA и ERA5 для Баренцева моря и юго-западной части Карского моря

-

[4] . Совпадает общая конфигурация сравниваемых полей тенденций ПТВ: скорости потепления растут в направлении с юго-запада на северо-восток. Полученные нами результаты не только хорошо согласуются с результатами предыдущих исследований, выполненных для Баренцева моря, но и расширяют наши представления о современных тенденциях изменения ПТВ в Карском море, а также выявляют максимальные скорости потепления в северной части региона Баренцева и Карского морей.

Заключение

Для периода современной климатической нормы 1991–2020 гг. по данным 31-й МС, расположенных в регионе Баренцева и Карского морей, в которых доля ин- струментальных измерений составила не менее 90%, проведена количественная пространственно-временная оценка современных тенденций изменения ПТВ.

Для года в целом линейные тренды ПТВ положительны и статистически значимы на уровне р < 0,01. Скорости потепления ПТВ увеличиваются в направлении с юго-запада на северо-восток: от значений менее 0,7°С/10 лет до значений более 2 °С/10 лет.

Внутригодовые (сезонные) особенности тенденций ПТВ для отдельных календарных месяцев выявлены по линейным трендам, половина которых (54 %) статистически значима на уровне 0,05, а большая часть (79%) на уровне 0,20.

Выявлены временные интервалы, когда поле скоростей потепления имеет ярко выраженный рельеф (октябрь-февраль) или однородно (май-август). Установлены временные интервалы, соответствующие переходу от рельефного поля скоростей потепления к однородному (март-апрель) и наоборот (сентябрь).

Установлено, что тенденции изменения ПТВ за год в целом определяются тенденциями, наблюдаемыми с октября по февраль включительно. В эти месяцы скорости потепления увеличиваются в направлении с юго-запада на северо-восток от менее 1 °С/10 лет до более 3 °С/10 лет. В период с мая по август включительно во всем исследуемом регионе поле скоростей потепления однородно: скорости потепления во всем исследуемом регионе находятся в пределах 0,2–1,0 °С/10лет. Максимальные скорости потепления отмечаются в октябре и в феврале: свыше 4 °С/10 лет в северных частях Баренцева и Карского морей.

В переходные периоды наблюдается перестройка поля скоростей потепления. В марте статистически значимые положительные тренды (1,2–1,6 °С/10 лет) сохраняются на севере и северо-востоке исследуемого региона, в апреле статистически значимые положительные тренды наблюдаются во всем исследуемом регионе и скорость потепления растет в направлении с запада на восток от 0,7°С/10 лет до 2,5 °С/10 лет. В мае устанавливается однородный режим, который сохраняется на протяжении 4-х месяцев по август включительно. Вторая перестройка поля скоростей потепления начинается в октябре в северо-восточной части региона: скорости потепления повышаются до 1,7–1,9°С/10 лет, в ноябре уже устанавливается ярко выраженный рельеф поля скоростей, сохраняющийся на протяжении 5-ти месяцев по февраль включительно.

Список литературы Современные тенденции изменения приземной температуры воздуха в регионе Баренцева и Карского морей

- Johannessen O., Kuzmina S., Bobylev L., Miles M. Surface air temperature variability and trends in the Arctic: New amplification assessment and regionalization. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 2016. № 68 (1). P. 1-12. DOI: 10.3402/tellusa.v68.28234

- Бокучава Д.Д., Семенов В.А. Анализ аномалий приземной температуры воздуха в Северном полушарии в течение ХХ века по данным наблюдений и реанализов // Фундаментальная и прикладная климатология. 2018. № 1. С. 28-51. DOI: 10.21513/2410-8758-2018-1-28-51

- Przybylak R., Wyszynski P. Air temperature changes in the Arctic in the period 1951-2015 in the light of observational and reanalysis data. Theoretical and Applied Climatology. 2020. № 139. P. 75-94. DOI: 10.1007/s00704-019-02952-3

- Isaksen K., Nordli 0., Ivanov B. et al. Exceptional warming over the Barents area. Scientific Reports. 2022. № 12 (1). DOI:10.1038/s41598-022-13568-5

- Климат Арктики: процессы и изменения. Под. редакцией И.И. Мохова и В.А. Семенова. Москва: Физматкнига. 2022. 360 с.

- Алексеев Г.В. Потепление климата Арктики: расхождения между глобальными моделями климата и наблюдениями и возможные причины // Гидрометеорология и экология. 2023. № 71. C. 207-230.

- Alekseev G.V., Kharlanenkova N.E., Vyazilova A.E. Arctic amplification: interlatitudinaI exchange role in the atmosphere. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2023. № 59 (2). P. 103-110.

- Climate in Svalbard 2100 - a knowledge base for climate adaptation. NCCS report 1/2019. 208 p. DOI:10.13140/RG.2.2.10183.75687

- Карандашева Т.К., Демин В.И., Иванов Б.В., Ревина А.Д. Изменения температуры воздуха в Баренцбурге (Шпицберген) в XX-XXI вв. Обоснование введения новой климатической нормы // Российская Арктика. 2021. № 2 (13). С. 26-39. DOI: 10.24412/2658-4255-2021-2-26-39

- Карандашева Т.К., Иванов Б.В., Демин В.И., Ревина А.Д. Тенденции в изменении климата архипелага Шпицберген на примере ГМО «Баренцбург» за период 19112020 гг. // Труды СибНИГМИ. Вып. 107: Проблемы гидрометеорологических прогнозов, экологии, климата (к 50-летию образования СибНИГМИ). Новосибирск: СО РАН. 2021. С. 167-179. DOI: 10.55235/0320359Х_2021_107_167.

- Ivanov B., Karandasheva T., Revina A., Sviashchennikov P., Demin V., Isaksen K., F0rland E.J., Nordli 0., Gjelten H.M. Assessment of long-term changes surface air temperature from the High Arctic archipelago Franz Joseph Land from 1929 to the present (2017). Czech Polar Report. 2021. № 11 (1). P. 114-133. DOI: 10.5817/CPR2021-1-9

- Рожков В.А. Теория и методы статистического оценивания вероятностных характеристик случайных величин и функций с гидрометеорологическими примерами / Кн. 2. СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. 780 с.

- Моря Российской Арктики в современных климатических условиях / Под общ. редакцией канд. геогр. наук И.М. Ашика. СПб: ААНИИ, 2021. 360 с.