Современные тенденции развития образовательного законодательства России в сфере профориентационной деятельности

Автор: Бекузарова Н.В., Миронов А.Г.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Проблемы высшего образования

Статья в выпуске: 12, 2013 года.

Бесплатный доступ

В результате анализа содержания передовых научно-педагогических исследований и изменений в образовательном законодательстве зафиксированы разнообразие и разнонаправленность целей и тенденций развития содержания профориентационной деятельности, ключевые условия эффективного формирования готовности к профессиональному самоопределению обучающихся.

Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, образовательная политика, развитие образования

Короткий адрес: https://sciup.org/14082880

IDR: 14082880 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Современные тенденции развития образовательного законодательства России в сфере профориентационной деятельности

Под профориентацией понимается система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда 1 . Фактически профессиональная ориентация в большинстве образовательных учреждений общего среднего образования выполняет функцию «установки на род занятий», или «ориентации на профессию», при формальном выполнении всех структурных компонентов профориентации (консультация психолога, взаимодействие с ссузами и вузами, профотбор и т.п.). С одной стороны, такой подход вполне объясним государственной задачей вовлечения молодежи в рабочие специальности и инновационные высокотехнологичные отрасли, но с другой стороны, противоречит идее индивидуальности и осознанности выбора профессии за счет сужения пространства выбора – ограниченности круга изучаемых в образовательных организациях профессий и неосведомленности о положении дел и перспективах на рынке труда. К тому же, как показывают рейтинги популярности специальностей (направлений обучения) ВПО и СПО среди абитуриентов, школьная профориентация далеко не всегда имеет высокие показатели эффективности.

Цель исследования. Выявить основные тенденции изменяющегося образовательного законодательства Российской Федерации в области профориентационной деятельности методом контент-анализа. Достижение обозначенной цели осуществляется постановкой и решением следующих задач :

-

• анализ ведущих российских научно-исследовательских работ для определения ключевых направлений исследования профориентационной деятельности;

-

• анализ изменения содержания текстов документов федерального законодательства в области образования;

-

• выявление условий эффективного формирования готовности к профессиональному самоопределению обучающихся в контексте законодательных и социально-экономических преобразований

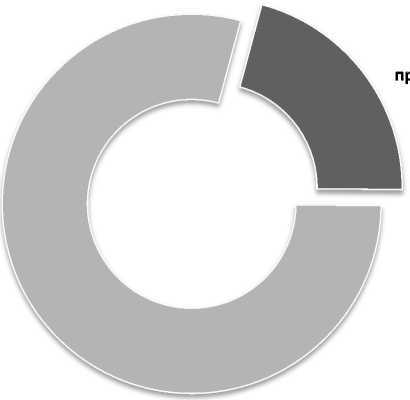

Результаты и обсуждение. Государственная образовательная политика развития профориентации опирается на передовые концептуальные научные исследования в области педагогики и психологии. Анализ опубликованных авторефератов диссертационных исследований профориентационного содержания за период 2008–2012 гг. выявил разночастотное оперирование понятиями «профессиональное самоопределение» и «профессиональная ориентация» (рис.), продемонстрировав очевидное преобладание научных интересов ведущих исследователей в пользу первого.

профессиональное самоопределение

79,1 %

Частота употребления понятий «профессиональное самоопределение» и «профессиональная ориентация» в содержании авторефератов диссертаций профрориентационного содержания

Современные научные концепции формирования и управления профессиональным самоопределением основываются на признании за учеником статуса субъекта образования и жизнедеятельности, обладающего индивидуальностью, правом выбора, рефлексией, самоактуализацией, что является важнейшим основанием взвешенного выбора учащимися качественного образования, соответствующего потребностям и способностям, траектории личностного развития, приоритетам в трудовой сфере, ценностным ориентациям и индивидуально выраженным целям, связанным с дальнейшим способом получения образования и будущей профессией [10]. Насколько передовые научные концепции нашли свое отражение в законодательных актах управления и развития российского образования на современном этапе, предстоит выяснить в дальнейшем исследовании.

Принятие нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1] стало одним из поворотных моментов в реформе системы отечественного образования. Особый интерес вызывает «профориентационная составляющая» в содержании документа и его сравнение с предыдущим законом, принятым в 1992 году. Обращение текста закона к ключевым исследуемым понятиям определяет актуальную область регулирования и приоритеты в государственном управлении образованием. Количественный анализ законодательных текстовых массивов с последующей содержательной интерпретацией выявленных закономерностей традиционно выполняется методом контент-анализа, который и положен в основу проводимого нами исследования. Анализу подверглись федеральные законы об образовании [1,2], федеральные целевые программы [3–5] и государственная программа развития образования до 2020 года. Наряду с контент-анализом в исследовании изменений содержания федеральных нормативно-правовых документов управления и раз- вития образования в Российской Федерации за последние 20 лет использованы методы контекстного и сравнительного анализа.

Категориями контент-анализа определены сферы применения профессиональной ориентации:

-

- образовательная (лингвистические единицы анализа – понятия «профессиональная ориентация», «самоопределение» и «профессиональное самоопределение»);

-

- социальная (лингвистические единицы анализа – «трудоустройство» и «занятость»);

-

- экономическая (лингвистическая единица анализа – «рынок труда»).

В сравнении с содержанием научно-исследовательских работ последних пяти лет (см. рис.), дающих обоснование приоритета вопросов, связанных с профессиональным и личностным самоопределением, упор федерального законодательства в сфере образования, наоборот, направлен в сторону профессиональной ориентации обучающихся (табл.). В тексте закона [1] обозначено, что профессиональная ориентация детей и молодежи обеспечивается профессионально ориентированным содержанием среднего общего образования (ст. 66, ч. 3), дополнительным образованием (ст. 75, ч. 1) и психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью обучающимся (ст. 42, ч. 2). Для сравнения, в законе от 1992 года [2] о профессиональной ориентации упоминается только в контексте дополнительного образования. В тексте государственной программы развития образования 2 частота применения понятия «профориентация» максимальна в сравнении с остальными анализируемыми документами. Данное понятие используется преимущественно в социальном аспекте (поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья), в контексте сопровождения и поддержки профориентации одаренных детей и молодежи и развития системы профессиональной ориентации в старших классах.

Количественные показатели лингвистических единиц контент-анализа исследуемых документов

|

Анализируемый документ |

Лингвистические единицы контент-анализа |

|||||

|

О Q. О О О |

S О ^ с 05 О х £ о Q- Ф О § ^ 3 |

05 о 2 ф 1 ■& а -8- о О а 1= |

о CD О 1— CD О Ct CL 1— |

1— CD О 1— X 05 CO |

05 EC Q. 1— lai О X CL |

|

|

Федеральные законы в области образования |

||||||

|

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996 г.) |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

|

«Об образовании» (1992 г.) |

1 |

0 |

1 |

2 |

3 |

0 |

|

«Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) |

2 |

0 |

3 |

7 |

2 |

2 |

|

Федеральные целевые программы развития образования (ФЦП) и иные программы |

||||||

|

ФЦП на 2000-2005 гг. |

2 |

1 |

0 |

3 |

2 |

5 |

|

ФЦП на 2006-2010 гг. |

0 |

0 |

0 |

3 |

3 |

11 |

|

ФЦП на 2011-2015 гг. |

0 |

0 |

0 |

12 |

12 |

13 |

|

Госпрограмма «Развитие образования в Российской Федерации» на 2013-2020 гг. |

1 |

0 |

7 |

22 |

20 |

35 |

Опираясь на проведенный контент-анализ, можно утверждать, что переход экономики на социальноориентированную модель развития – как основная задача Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года3 – отражается и в содержании закона об образовании 2012 [1]. Обращение к понятиям «трудоустройство» и «занятость» увеличилось в федеральном законодательстве в среднем почти в два раза по сравнению с законом 1992 года [2]. Внимание к вопросам занятости и трудоустройства в действующей федеральной целевой программе [3] увеличилось ровно в четыре раза по сравнению с предыдущей [4]. Содержание Государственной программы «Развитие образования» до 2020 года максимально наполнено понятиями (в том числе «профессиональная ориентация»), по всей видимости, следуя задачам Стратегии и Доктрины4 обеспечить высокую занятость молодежи (приоритетно в инновационных секторах экономики).

Динамика показателя экономической категории контент-анализа «рынок труда», по данным трех целевых программ [3–5], демонстрирует рост в 2,6 раза, начиная с 2000 года по настоящее время. В Федеральном законе 1992 года [2], в отличие от недавно принятого [1], это понятие не использовалось вообще.

Таким образом, изменения в федеральном законодательстве об образовании и документах, регулирующих его перспективное развитие, происходят в векторе профессиональной ориентации с целью эффективной занятости и трудоустройства населения и обеспечения потребностей рынка труда.

Современные государственные цели и задачи, вызовы и требования, с одной стороны, сужают пространство выбора, ограничивая тем самым потребность развивающейся личности в проявлении самости в принятии решения о выборе профессиональной стези. С другой стороны, новый образовательный закон существенно увеличил возможности дифференциации обучения и выбора индивидуальных образовательных маршрутов. Такие преобразования, безусловно, обозначают актуализацию осознанности в выборе профессии подростком и изменение условий для профессионального самоопределения и профессиональной самореализации.

Приведем характерный пример: сотни абитуриентов не могут реализовать свое право на бесплатное высшее образование и подать документы на технические, естественнонаучные и другие направления по причине того, что сдавали ЕГЭ по выбору по одному лишь предмету – обществознанию. На вопрос «Почему?» отвечают: хотели поступать на «модное направление», как все; интересный и несложный предмет; посоветовали учителя. И лишь единицы из них целенаправленно выбирали именно это направление 5 .

Усиление «свободы выбора» предметов, форм обучения и т.п. может породить усиление неосознанности и спонтанности в выборе профессионального пути (при условии попустительского отношения к профессиональной ориентации со стороны педагогов и образовательного учреждения и низкой осведомленности как обучающихся, так и педагогов о реальном положении на рынке труда). Поэтому формирование готовности к профессиональному самоопределению как конечному продукту профориентации в условиях изменяющегося законодательства социально-экономических преобразований в стране и регионе возможно при соблюдении следующих условий:

-

- всесторонняя информированность и открытость;

-

- сформированность актуального пространства выбора;

-

- региональная ориентированность профориентации;

-

- обогащение содержания учебной, внеучебной деятельности и способов ее организации, ориентированных в первую очередь на развитие информационно-гностической компоненты характеристики личности [6], отвечающей за внутреннюю убежденность и осознанность фактора выбора профессии, осведомленность о мире труда и предъявляемых требований профессии;

-

- интеграция образовательного процесса с производственными и иными секторами экономики региона (в т.ч. посредством виртуального взаимодействия);

-

- применение современных программ психолого-педагогического сопровождения [9–11] и поддержки профессионального самоопределения [7,12], способствующих разрешению трудных ситуаций выбора, возникающих из-за внутренних и внешних конфликтов (тревоги и опасения завтрашнего дня, оценка своих способностей, возможности, умения и потребности общества и рынка труда);

-

- обеспеченность практической ориентированности образования;

-

- комплексность профессиональной ориентации, реализация всех ее структурных компонентов [8];

-

- установление сотрудничества между обучающимися, учителями, родителями, психологами и представителями профессий;

-

- вовлечение в педагогическую работу граждан без базового педагогического образования, но любящих и умеющих работать с детьми.

Реализация перечисленных условий возможна при широком применении информационнокоммуникативных технологий: сетевые ресурсы психолого-педагогической поддержки и виртуальные экскурсии, интерактивные психодиагностические комплексы и видеоконференции, ресурсы коммуникативного взаимодействия с представителями профессий и виртуальная консультация психолога.

Выводы. В результате анализа содержания передовых научно-педагогических исследований и изменений в образовательном законодательстве зафиксированы разнообразие и разнонаправленность целей и тенденций развития содержания профориентационной деятельности, ключевые условия эффективного формирования готовности к профессиональному самоопределению обучающихся.

Целенаправленное развитие у подрастающего поколения способности к жизненному и профессиональному самоопределению – «ядру» профориентации – в изменяющихся условиях выбора и вызовов времени призвано обеспечить эффективную занятость, трудоустройство и восполнение отраслей экономики компетентными кадрами.