Современные возможности однофотонной эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, в выявлении измененных паращитовидных желез у пациентов с первичным и вторичным гиперпаратиреозом

Автор: Прокина В.Е., Аншелес А.А., Тарасов А.В., Аметов А.С., Сергиенко В.Б.

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Ядерная медицина

Статья в выпуске: 1 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

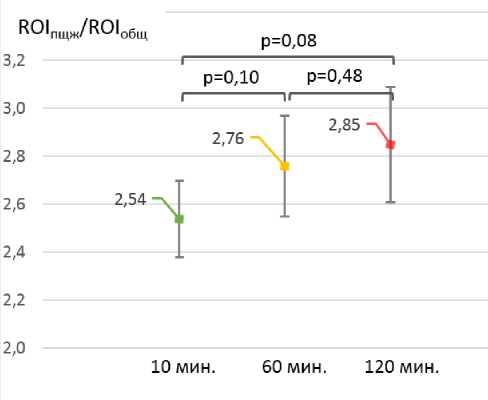

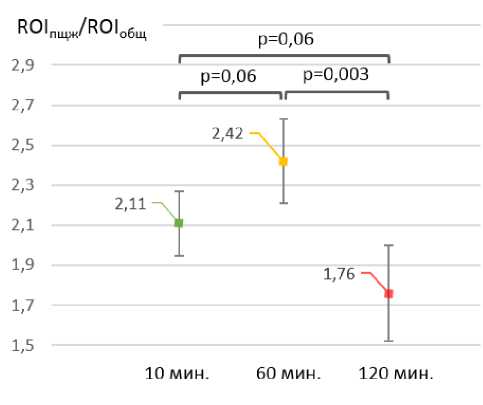

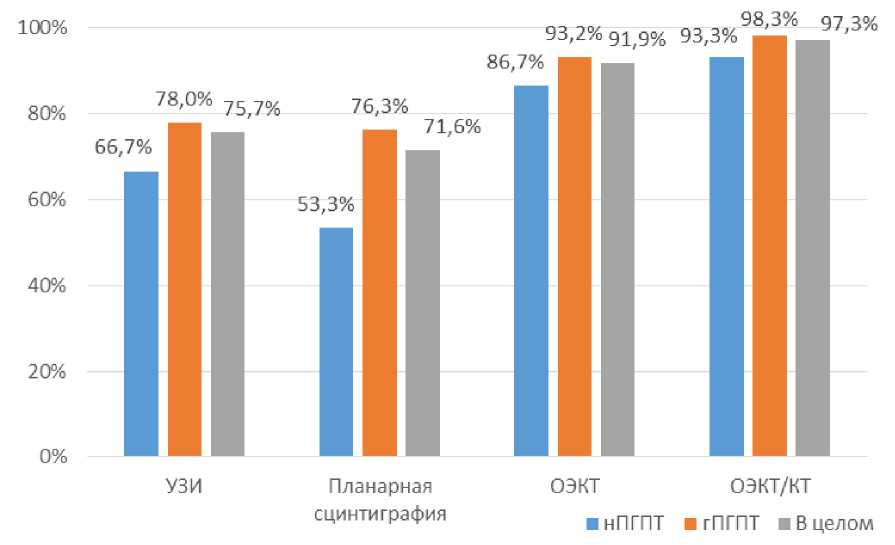

Цель исследования. Оценка диагностических возможностей оптимального протокола гибридной однофотонной эмиссионной томографии в оценке функционального состояния паращитовидных желез (ПЩЖ) у пациентов с различными вариантами первичного и вторичного гиперпаратиреоза.Материал и методы. В исследование последовательно включено 138 пациентов с установленным диагнозом первичного (нормокальциемического, нПГПТ и гиперкальциемического, гПГПТ) или вторичного ГПТ (вследствие приобретенного дефицита витамина D, а также при терминальной хронической болезни почек, ХБП). Радионуклидное исследование области шеи и средостения с 99mTc-МИБИ проводили в режиме планарной двухфазной сцинтиграфии по стандартному протоколу, с оценкой интенсивности визуализации ПЩЖ, а также в режиме однофотонной эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ОЭКТ/КТ), в раннюю фазу, через 1 час после инъекции РФП и в отсроченную фазу, с оценкой отношения средних интенсивностей сигнала от ПЩЖ и общего сигнала (ROIпщж/ROIобщ) по аксиальным изображениям.Результаты. Частота выявления эктопированных ПЩЖ при ПГПТ составила 24,3%, аденом ПЩЖ с быстрым клиренсом - 43,2%. Показатель ROIпщж/ROIобщ (критерий более четкой визуализации ПЩЖ на фоне общего сигнала от ЩЖ) в группе пациентов с аденомами с нормальным клиренсом превышал 2,0-2,5 во все фазы исследования. При наличии аденом с быстрым клиренсом данный показатель в раннюю фазу составил 2,11 ± 0,16, в промежуточную - 2,42 ± 0,21, значительно снижаясь к отсроченной фазе (1,76 ± 0,24, P= 0,003). Чувствительность УЗИ, планарной сцинтиграфии, ОЭКТ и ОЭКТ/КТ в выявленииизмененных ПЩЖ при нПГПТ (n=15) составила 66,7%; 53,3%; 86,7%; 93,3%,соответственно, при гПГПТ (n=59) - 78,0%; 76,3%; 93,2%; 98,3%, соответственно. У пациентов с приобретенным дефицитом витамина D (n=50) измененные ПЩЖ по данным ОЭКТ/КТ визуализировались в 8% случаев, у пациентов с ХБП (n=14) - в 14,3% случаев.Заключение. ОЭКТ/КТ области шеи является важнейшим методом топической визуализации измененных ПЩЖ при предоперационной подготовке пациентов с ПГПТ и ВГПТ при ХБП. Метод может иметь диагностическую ценность у резистентных к лечению пациентов с дефицитом витамина D и верхне-нормальными уровнями ПТГ и кальция в плане выявления нодулярной формы гиперплазии ПЩЖ. Выполнение ОЭКТ/КТ через 1 час после инъекции РФП увеличивает чувствительность исследования.

Сцинтиграфия, однофотонная эмиссионная томография, гиперпаратиреоз

Короткий адрес: https://sciup.org/149139944

IDR: 149139944

Текст научной статьи Современные возможности однофотонной эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, в выявлении измененных паращитовидных желез у пациентов с первичным и вторичным гиперпаратиреозом

Гиперпаратиреоз – клинический синдром, проявляющийся характерными симптомами и признаками, обусловленными повышением продукции паратиреоидного гормона (ПТГ) измененными паращитовидными железами (ПЩЖ). Это приводит к нарушениями обмена кальция и фосфора и сопряжено с рядом осложнений со стороны костей скелета, желудочно- кишечного тракта, почек и нервной системы [1]. Первичные и вторичные формы ГПТ значительно отличаются по прогнозу и тактике лечения, что накладывает особые требования к их дифференциальной диагностике. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) связан с первичной гиперфункцией одной или нескольких ПЩЖ, как правило, связанной с аденомой, реже (<20% случаев) связанной с гиперплазией ПЩЖ [2]. В связи с тем, что значительная часть пациентов с ПГПТ не имеет ярких симптомов и не предъявляет специфических жалоб, данный диагноз устанавливается на основании лабораторных показателей. При этом у каждого пациента с установленным ГПТ необходимо в первую очередь исключить все возможные причины вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ). В российской популяции, особенно в северных регионах, причиной ВГПТ нередко является длительный дефицит витамина D, который относительно легко корректируется при помощи оптимальной медикаментозной терапии. Отдельными категориями пациентов с ВГПТ являются пациенты с различными вариантами мальабсорбции, а также пациенты с терминальной хронической болезнью почек, находящиеся на гемодиализе.

Визуализирующие методы при ГПТ не являются способом его подтверждения или исключения. Однако методы лучевой диагностики становятся обязательными к выполнению у пациентов с ПГПТ после принятия решения о хирургическом вмешательстве. Правильная предоперационная диагностика c локализацией пораженной ПЩЖ особенно важна в связи с возможностью проведения минимально инвазивного хирургического лечения - селективной паратиреоидэктомии (сПТЭ) [1]. Методами первой линии неинвазивной диагностики при ПГПТ являются ультразвуковое исследование (УЗИ) и радионуклидные методы - планарная сцинтиграфия и ОЭКТ [3]. Согласно различным данным, УЗИ в выявлении аденомы ПЩЖ имеет среднюю чувствительность (76-91%) и высокую специфичность (96%) [4]. Существуют достоверные эхо-признаки аденомы ПЩЖ, однако метод является оператор-зависимым и требует высокой квалификации специалиста, что нередко оказывается проблемой в лечебных учреждениях первичного звена. В 9–24% случаев результаты УЗИ области шеи оказываются ложно-отрицательными, как правило, в связи с глубоким расположением ПЩЖ (например, за трахеей или за пищеводом) или их эктопией (расположением их вдоль пути эмбриональной миграции из третьего жаберного кармана - от края нижнего полюса ЩЖ и вплоть до средостения) [5]. Кроме того, чувствительность и специфичность метода резко снижаются после уже выполненного хирургического вмешательства в области шеи. Ложноположительные результаты исследования, в основном, связаны с сопутствующими узловыми образованиями ЩЖ и лимфатическими узлами [6].

Сцинтиграфия с целью выявления функционально-активных образований ПЩЖ выполняется с радиофармпрепаратом 99тТс-МИБИ. Данный РФП накапливается в щитовидной железе, однако его элиминация из ткани ЩЖ обычно происходит медленнее, чем из ПЩЖ, что позволяет визуализировать их на определенном этапе исследования [7]. Чувствительность сцинтиграфии зависит о множества факторов, и по этой причине по разным данным составляет от 54 до 96% (в среднем 88%) [8]. Преимуществом сцинтиграфии по сравнению с УЗИ является возможность обнаружения эктопически расположенных ПЩЖ и лучшая визуализация верхних ПЩЖ, часто располагающихся по задней поверхности щитовидной железы (ЩЖ) [9]. Кроме того, сцинтиграфия более эффективна в выявлении множественных аденом, так как они обычно имеют меньший размер по сравнению с единичными и хуже определяются при УЗИ. Сцинтиграфия также позволяет более уверенно провести дифференциальную диагностику функционирующей аденомы и увеличенного лимфатического узла при тиреоидите с лимфаденопатией [10].

Большую роль в повышении точности визуализации аденом ПЩЖ играет возможность выполнения обоих исследований (УЗИ и сцинтиграфии) в экспертных клиниках и центрах, что увеличивает уровень согласования результатов двух методов и повышает чувствительность диагностики с целью предоперационной подготовки до 95-98% [11]. В нашем исследовании проведено сопоставление клинической картины, лабораторных показателей нарушений кальциево-фосфорного обмена с данными сцинтиграфии у пациентов с различными вариантами первичного и вторичного гиперпаратиреоза. При этом сцинтиграфия была выполнена на экспертном уровне как в планарном режиме, так и в режиме ОЭКТ/КТ, с использованием предлагаемого нами оптимального протокола гибридной однофотонной эмиссионной томографии.

Материал и методы

В ретроспективное исследование включены данные 138 последовательных пациентов с установленным диагнозом первичного или вторичного ГПТ, направленных в ФГБУ “НМИЦ кардиологии” МЗ РФ для выполнения сцинтиграфии области шеи и средостения. Работа выполнена на базе Отдела радионуклидной диагностики и ПЭТ ФГБУ “НМИЦ кардиологии” МЗ РФ. Обследование пациентов проводили на основе информированного добровольного согласия.

Критериями включения пациентов в исследование являлись: возраст ≥18 лет, наличие установленного диагноза ГПТ, подписанное информированное согласие на участие в исследовании. Критериями исключения из исследования являлись: возраст <18 лет, наличие ургентных состояний, отказ пациента от участия в исследовании.

Большинство пациентов составили женщины (90,6%), средний возраст составил 60,3±11,9 лет. Исходно всем пациентам в лечебных учреждениях по месту жительства выполнялось УЗИ области шеи с целью оценки состояния ПЩЖ, а также определялись уровни лабораторных маркеров ГПТ: ПТГ, общего кальция, фосфора и 25(ОН)-витамина D. На этапе направления в ФГБУ “НМИЦ кардиологии” МЗ РФ пациентам повторно были выполнен анализ крови на перечисленные выше маркеры, а также на уровень ионизированного кальция, альбумина (с целью вычисления уровня альбумин-скорректированного кальция), магния, щелочной фосфатазы (ЩФ).

Радионуклидное исследование (сцинтиграфия и ОЭКТ/КТ) области шеи с целью топической диагностики аденомы и/или гиперплазии ПЩЖ выполнялось на двухдетекторной ротационной гамма-камере Philips BrightView ХСТ с коллиматорами высокого разрешения для низких энергий (LEHR) и плоскопанельной КТ-подсистемой. Активность введенного внутривенного РФП 99mTc-МИБИ составляла 740 МБк (20 мКи), эффективная доза сцинтиграфического исследования составила 6,66 мЗв при выполнении сцинтиграфии и 0,42 мЗв при выполнении КТ.

Планарные исследования выполнялись в две фазы – раннюю (через 10 минут после инъекции РФП) и отсроченную (через 120 минут) в передней проекции в матрицу 128×128 пиксел с набором статистики счета 300 тыс. импульсов [3]. При этом в поле зрения детекторы помещалась область от верхнего края околоушных слюнных желез (верхней границы возможного расположения верхней группы ПЩЖ) до средостения.

Анализ интенсивности накопления РФН в области измененных ПЩЖ по данным планарной сцинтиграфии проводился визуально. Ранние и отсроченные планарные сцинтиграфические изображения анализировались согласно практическим рекомендациям Европейской ассоциации ядерной медицины (EANM) [3]. Неизменное накопление РФП в типичном месте на отсроченных изображениях по сравнению с ранними на фоне сохранения или снижения накопления РФП в щитовидных железах считалось положительным результатом.

Дополнительно выполнялось программное вычитание с помощью программы “Subtraction”, находящейся в составе пакета обработки эндокринных исследований обрабатывающей станции Philips Extended Brilliance Workspace. Данная обработка предоставляла более наглядную визуализацию и в некоторых случаях позволяла описать выявленные изменения как гиперфункционирующее образование/гиперплазию паращитовидной железы [3].

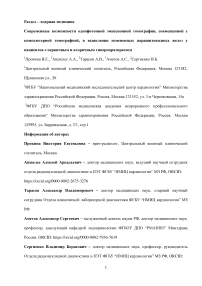

Тем не менее, сомнительные результатов визуальной оценки и вычитательного протокола требовали поиска других способов более надежной визуализации ПЩЖ. Помимо программного вычитания, выполнялась полуколичественная оценка патологических очагов гиперфиксации РФП по данным планарных изображений, для чего использовалась модифицированная шкала, предложенная нами на основе исследования Cheon с соавторами [12]. Данная шкала основана на том, что у большинства пациентов поднижнечелюстные слюнные железы визуализируются более интенсивно, чем щитовидные железы как на ранних, так и на отсроченных изображениях. Таким образом, можно принять интенсивность свечения поднижнечелюстных желез и ЩЖ в качестве точек отсчета. При интенсивности сигнала от ПЩЖ на уровне ЩЖ или ниже (т.е., ПЩЖ не визуализируются) результат считается отрицательным (Grade 0). При интенсивности сигнала от ПЩЖ чуть выше уровня ЩЖ на ранних и/или отсроченных изображениях, не позволяющих достоверно говорить о наличии аденомы/гиперплазии, результат считается сомнительным (Grade 1). При интенсивности сигнала от ПЩЖ выше уровня ЩЖ и/или поднижнечелюстных желез на ранних и/или отсроченных изображениях, позволяющих уверенно говорить о наличии аденомы/гиперплазии, результат считается положительным (Grade 2). Возможные варианты результатов полуколичественной оценки планарного исследования приведены на рисунке Рис. 1.

В

А

Б

Рис. 1. Наиболее типичные результаты планарной сцинтиграфии и ОЭКТ/КТ органов шеи у пациентов с ГПТ. (А) Grade 2, достоверная визуализация аденомы правой верхней ПЩЖ с типичным (замедленным) клиренсом. (Б) Grade 1, сомнительная визуализация аденомы правой нижней ПЩЖ по данным планарного исследования, во-видимому, в связи с ее малыми размерами. Образование четко визуализируется по данным ОЭКТ, по данным КТ 10

имеет диаметр 7 мм. (В) Grade 0, отсутствие визуализации аденомы левой верхней ПЩЖ в связи с ее малыми размерами. Образование четко визуализируется по данным ОЭКТ, по данным КТ имеет диаметр 5 мм.

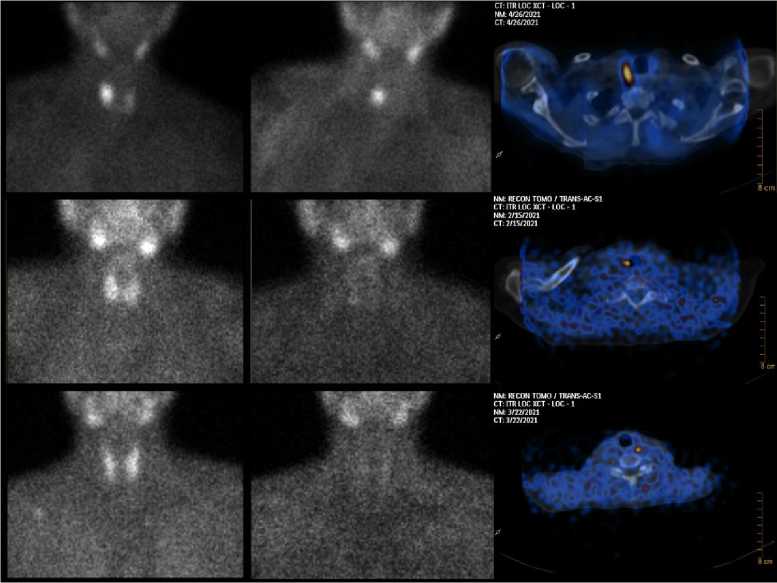

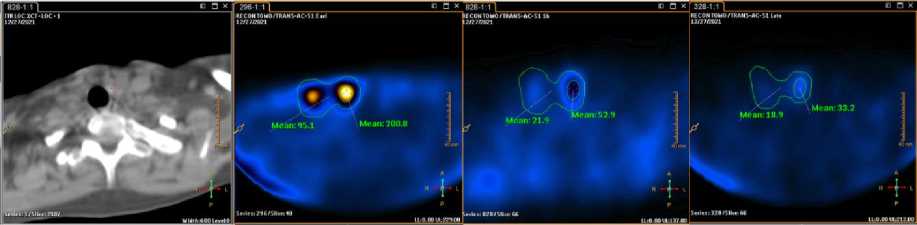

Тем не менее, данный способ оценки накопления РФП в проекции измененных ПЩЖ в ряде случаев также не позволял уверенно интерпретировать изображения, например, при подозрении на крупную аденому с быстрым клиренсом (с наличием объективного Grade 2 по ранним изображениям и отсутствием визуализации исходного накопления в ПЩЖ на отсроченных изображениях), а также при замедленном выведении РФП из ЩЖ (Рис. 2) . Все эти случаи с целью визуализации предполагаемых изменений требовали проведения ОЭКТ/КТ.

А

Б

Рис. 2. (А) Визуализация типичной аденомы левой нижней ПЩЖ с быстрым клиренсом. Образование хорошо визуализируется в раннюю фазу (Grade 2), и в режиме ОЭКТ/КТ через 1 час после инъекции РФП. К моменту выполнения планарного исследования в отсроченную фазу РФП полностью выводится из ЩЖ и ПЩЖ. (Б) Затрудненная визуализация ПЩЖ (Grade 0) из-за замедленного клиренса РФП из ЩЖ. ОЭКТ/КТ, проведенная через 1 час после инъекции РФП, позволяет различить сигнал от ЩЖ и ПЩЖ.

ОЭКТ/КТ области шеи выполнялась через 1 час после инъекции РФП в положении детекторов под углом 180°, число проекций – 64, время сбора данных одной проекции – 30 сек., матрица – 128×128 пиксел, зум – ×2,19. КТ проводилась в диагностическом режиме: сила тока – 20 мА, напряжение на трубке – 120 кВ, скорость вращения гентри – 24 сек. (без задержки дыхания), толщина среза – 1 мм. Общее время исследования составляло 5–7 минут в раннюю фазу и 15–20 минут в отсроченную фазу.

У всех пациентов ОЭКТ/КТ выполнялась через 1 час после инъекции РФП для обеспечения визуализации аденом с быстрым клиренсом. С целью обоснования данного протокола, у 24 пациентов с ПГПТ и подозрением на наличие измененных ПЩЖ в типичном месте (не эктопированных) по данным планарной сцинтиграфии в раннюю фазу также выполнялась ОЭКТ области шеи непосредственно после получения планарных изображений в раннюю и отсроченную фазу.

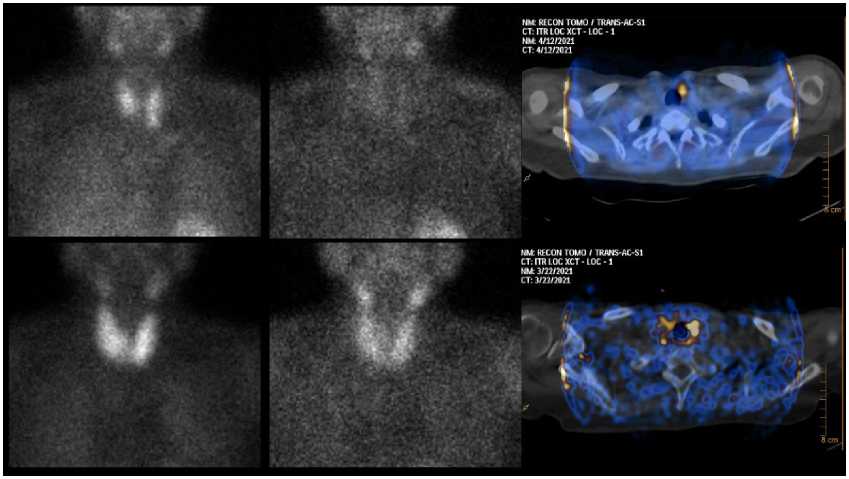

Обработка ОЭКТ/КТ-изображений проводилась в приложении Auto SPECT Pro, в котором использовался шаблон обработки General CTAC, производилось совмещение изображений ОЭКТ и КТ, после чего строились ортогональные томосцинтиграммы с использованием итеративного алгоритма реконструкции Philips Astonish. Дальнейший анализ ОЭКТ/КТ-изображений осуществлялся визуально в программе Fusion Viewer. У 24 пациентов с выполнением ОЭКТ-исследования в раннюю, промежуточную (через 1 час) и отсроченную фазы в данном режиме определялся аксиальный срез с наилучшей визуализацией измененной ПЩЖ. Затем с помощью округлой области интереса (ROI) определялось значение средней интенсивности накопления РФП в ПЩЖ (ROI пщж ), определялось значение средней интенсивности накопления РФП в целом на том же уровне (ROI общ , которое включало суммарный сигнал от ЩЖ и ПЩЖ), после чего рассчитывалось отношение ROI пщж /ROI общ , более высокие значения которого являлись признаком более надежной визуализации измененных ПЩЖ на фоне сигнала от ЩЖ (

Рис. 3) .

Рис. 3. Оценка интенсивности сигнала от измененной ПЩЖ на фоне суммарного сигнала от ЩЖ и ПЩЖ в различных фазах (через 10 минут, через 1 час и через 2 часа)

Статистическая обработка результатов исследования выполнялась с использованием программных пакетов MedCalc 15.8, Microsoft Excel 2013. Данные в группах представлены в виде M±σ в случае их нормального распределения, в виде M

e

(Q

1

-Q

3

) в случае невыполнения критериев нормальности по Шапиро-Уилку. Категориальные данные в группах представлены долями категорий (%). Для сравнения средних значений в зависимости распределении элементов группы использовался t-критерий Стьюдента или U-критерий Манна-Уитни. При сравнении номинальных данных в двух или более группах (таблицы 2×3 или больше) использовался критерий χ2. При определении связей между количественными параметрами выполнялся корреляционный анализ по Пирсону. При уровне значимости

P

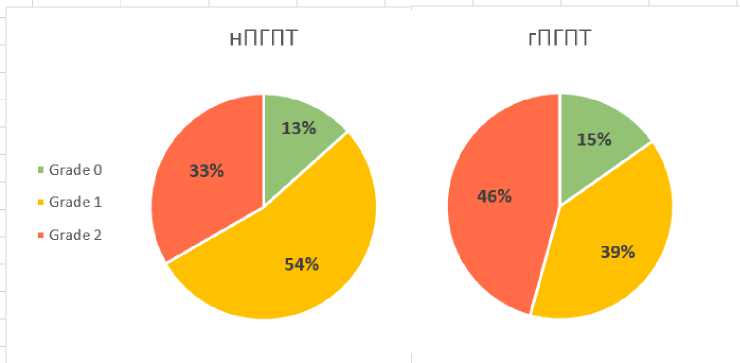

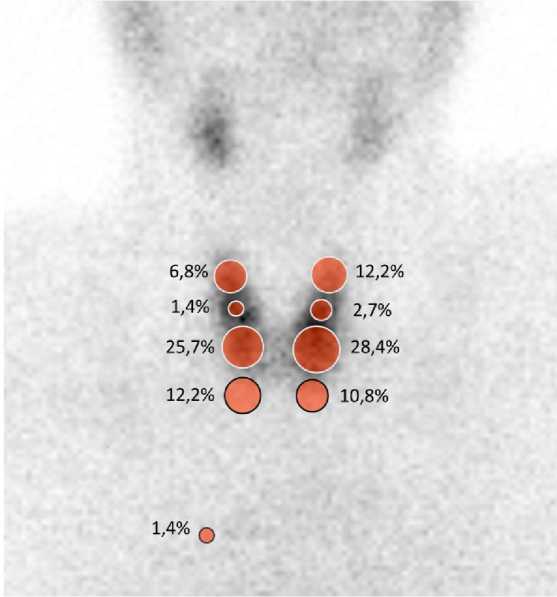

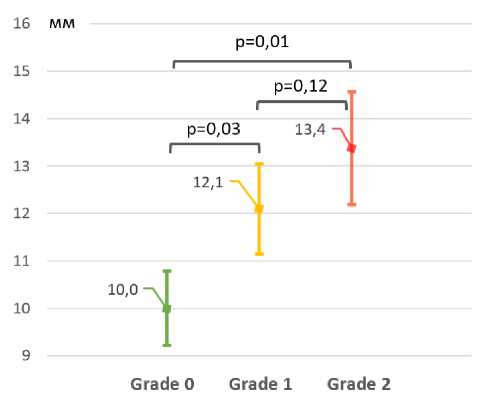

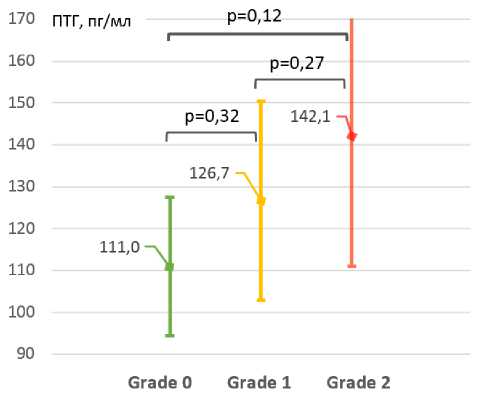

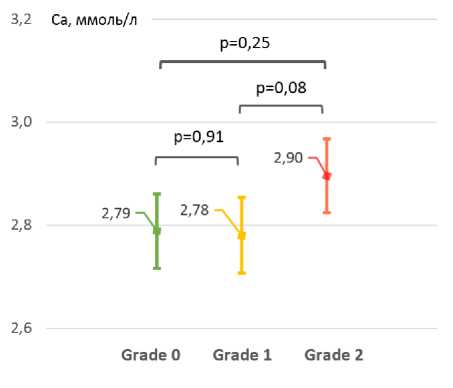

<0,05 межгрупповые различия трактовались как достоверные, 0,05 Результаты и обсуждение Из 138 пациентов, включенных в исследование, у 74 (53,6%) был установлен диагноз ПГПТ, у 64 (46,4%) – ВГПТ. Из 74 пациентов с ПГПТ у 59 (79,7%) был диагностирован гиперкальциемический вариант ПГПТ (гПГПТ), у 15 (20,3%) – нормокальциемический (нПГПТ). Из 64 пациентов с ВГПТ, включенных в исследование, большую часть составили пациенты с приобретенным дефицитом витамина D и остеопорозом (n=50, 78,1%), еще 14 пациентов (21,9%) имели терминальную ХБП и находились на гемодиализе. Наличие жалоб, предположительно связанных с ГПТ, отмечалось у 89 пациентов из 138 (64,5%). Среди жалоб преобладали: слабость (44,9%), ощущение сердцебиения/перебоев в работе сердца (20,1%), головная боль (19,6%), боль в суставах (12,4%), боль в костях (10,9%), дискомфорт в области шеи (10,1%), судороги (4,3%), боль в мышцах (0,7%). Наличие симптомов/проявлений ГПТ, отмечалось у 86 пациентов (62,3%). Среди таковых наиболее часто диагностировались: остеопороз (34,1%), мочекаменная болезнь (26,1%), патологические переломы (15,9%), холелитиаз (13,0%). Среди пациентов, не относящихся к группе ХБП при ВГПТ, нарушение функции почек было диагностировано у 1 пациента с дефицитом витамина D. Пациенты с ПГПТ достоверно чаще предъявляли жалобы на боль в костях (Р=0,006) и судороги ( Р=0,02). Кроме того, у пациентов с гПГПТ чаще диагностировалась мочекаменная болезнь, чем у пациентов с нПГПТ (Р=0,076). Из 74 пациентов с ПГПТ у 59 (79,7%) одно- или двукратно были получены повышенные уровни общего кальция (>2,65 ммоль/л) и/или ионизированного кальция (>1,32 ммоль/л), что позволило отнести их в группу гиперкальциемического варианта ПГПТ (гПГПТ). У 15 (20,3%) пациентов были двукратно получены повышенные уровни ПТГ и верхне-нормальные уровни общего и ионизированного кальция, что позволило отнести их в группу нПГПТ. В обеих группах пациентов (гПГПТ и нПГПТ) отмечались стабильно повышенные уровни ПТГ, нормальные уровни альбумина, фосфора, магния и щелочной фосфатазы. В группе нПГПТ уровень витамина D у 9 пациентов был в пределах нормальных значений, у 6 (40%) отмечалась его недостаточность (уровень от 20 до 29,9 нг/мл), в то время как в группе гПГПТ недостаточность или дефицит витамина D различной степени отмечался у 41 пациента из 59 (69,5%). В группе нПГПТ исходно отмечалась тенденция к менее выраженному повышению уровня ПТГ (Р=0,08), достоверно более низкий уровень ионизированного кальция (Р<0,01), альбумина крови (Р=0,05), альбумин-скорректированного кальция (Р<0,01), ЩФ (Р=0,03), более высокий уровень витамина D, особенно при повторном измерении (Р=0,02), а также отмечалась тенденция к меньшим значениям концентрации магния (Р=0,08). В группе пациентов с ХБП как причины ВГПТ регистрировалось наиболее выраженное повышение уровня ПТГ (210,8 ± 103,0 пг/мл против 107,0 ± 40,2 пг/мл у пациентов с дефицитом витамина D и 134,2 ± 61,1 пг/мл в среднем у пациентов с ПГПТ, Р<0,001). У пациентов с ХБП уровень общего кальция в целом находился в пределах нормальных значений (у 2 пациентов отмечалось снижение уровня кальция до нижней границы нормы), в то время как у пациентов с дефицитом витамина D отмечалась тенденция к его повышению как минимум до верхней границы нормы (Р=0,047). Кроме того, у пациентов с ХБП отмечались нарушения фосфорного обмена, что выражалось в более высоком уровне фосфора (1,39 ± 0,51 ммоль/л в среднем за два измерения, Р<0,01) и превышении нормальных уровней щелочной фосфатазы (407,7 ± 3 3 8,1 ед/л, Р=0,004). По итогам планарной сцинтиграфии частота выявления эктопированных ПЩЖ при ПГПТ составила 24,3%, аденом ПЩЖ с быстрым клиренсом – 43,2%. ОЭКТ/КТ области шеи в раннюю, промежуточную (через 1 час) и отсроченную фазы была выполнена у 24 пациентов с ПГПТ и подозрением на наличие измененных ПЩЖ в типичном месте (по данным планарной сцинтиграфии). Целью трехкратного выполнения томографического исследования было определение оптимального срока его выполнению для наиболее контрастной визуализации измененных ПЩЖ. На основании результатов планарной сцинтиграфии пациенты были разделены на две группы – с наличием аденом с нормальным (n=14) и быстрым (n=10) клиренсом. Динамика показателя ROIпщж/ROIобщ, принятого в качестве критерия более четкой визуализации ПЩЖ на фоне общего сигнала от ЩЖ, в обеих группах пациентов в значительной мере различалась. В группе пациентов с аденомами с нормальным клиренсом данный показатель во все фазы исследования превышал 2,0–2,5, что позволяло четко визуализировать сигнал от аденомы на фоне фонового свечения от ткани ЩЖ во все фазы томографического исследования (Рис. 4). В то же время в группе пациентов с аденомами с быстрым клиренсом показатель ROIпщж/ROIобщ был достаточно высоким только в раннюю и промежуточную фазы исследования, значительно снижаясь к моменту визуализации в отсроченную фазу (2,42 ± 0,21 против 2,11 ± 0,16 в раннюю фазу, Р=0,06, и против 1,76 ± 0,24 в отсроченную фазу, Р=0,003, Рис. 4). Рис. 4. Сравнение значений ROIпщж/ROIобщ по данным ОЭКТ в раннюю, промежуточную (через 1 час) и отсроченную фазы исследования. (А) Группа пациентов с аденомами с нормальным клиренсом. (Б) Группа пациентов с аденомами с быстрым клиренсом. А Б У пациентов с ПГПТ (n=74) УЗИ и сцинтиграфия области шеи проводилась последовательно с целью топической диагностики измененных ПЩЖ. Медиана срока между выполнением обоих исследований составила 52 [28–89] дней. У всех пациентов наличие аденомы/гиперплазии ПЩЖ было верифицировано в процессе последующей ПТЭ. У пациентов с нПГПТ (n=15) и гПГПТ (n=59) узлы ЩЖ по данным УЗИ шеи визуализировались в 7 (46,7%) и 30 случаях (50,8%), соответственно. Измененные ПЩЖ по данным УЗИ визуализировались в 10 (чувствительность УЗИ – 66,7%) и 46 случаях (чувствительность УЗИ – 78,0%), соответственно. По данным планарной сцинтиграфии у пациентов с нПГПТ критериям Grade 2 соответствовали 5 пациентов, Grade 1 – 8 пациентов, Grade 0 - 2 пациента. С учетом выполнения вычитательного протокола, заключение о наличии измененных ПЩЖ по данным планарного исследования было сделано у 8 пациентов из 15. Таким образом, чувствительность планарной сцинтиграфии в визуализации измененных ПЩЖ у пациентов с нПГПТ составила 8/15=53,3%. У пациентов с гПГПТ критериям Grade 2 соответствовали 27 пациентов, Grade 1 – 23 пациента, Grade 0 – 9 пациентов. С учетом выполнения вычитательного протокола, заключение о наличии измененных ПЩЖ по данным планарного исследования было сделано у 45 пациентов из 59. Таким образом, чувствительность планарной сцинтиграфии в визуализации измененных ПЩЖ у пациентов с гПГПТ составила 45/59=76,3%. В режиме ОЭКТ у пациентов с нПГПТ были дополнительно визуализированы 5 образований ПЩЖ (чувствительность 13/15=86,7%). В режиме ОЭКТ/КТ по данным КТ было заподозрено наличие измененной ПЩЖ еще у 1 пациента, после чего ее удалось визуализировать по данным ОЭКТ (чувствительность 14/15=93,3%). У пациентов с гПГПТ в режиме ОЭКТ были дополнительно визуализированы 10 образований ПЩЖ (чувствительность 55/59=93,2%). В режиме ОЭКТ/КТ по данным КТ было заподозрено наличие измененной ПЩЖ еще у 3 пациентов, после чего их удалось визуализировать по данным ОЭКТ (чувствительность 58/59=98,3%). В двух случаях (1 у пациента с нПГПТ, 1 у пациента с гПГПТ) измененные ПЩЖ не удалось визуализировать ни по данным УЗИ, ни по данным ОЭКТ/КТ, в последующем у обоих пациентов интраоперационно при двусторонней ревизии шеи были выявлены измененные левая верхняя (размером 6×4×4 мм) и правая верхняя ПЩЖ (размером 7×5×4 мм), соответственно. У пациентов с гПГПТ по данным планарного исследования несколько чаще визуализировались более яркие изменения ПЩЖ (Grade 2 – 46% против 33% при нПГПТ, Рис. 5), однако эти различия не достигали критериев достоверности, Р=0,49. Кроме того, у пациентов с гПГПТ размеры измененных ПЩЖ по данным КТ были несколько больше (12,0 ± 3,5 мм против 11,1 ± 2,5 при нПГПТ), однако эти различия также не достигали критериев достоверности, Р=0,36. Рис. 5. Сопоставление частот выявления измененных ПЩЖ с различной интенсивностью визуализации по данным планарной сцинтиграфии области шеи. Различия частот недостоверны (P=0,49). Суммарные данные чувствительности УЗИ и различных протоколов сцинтиграфии у пациентов с ПГПТ, включая подгруппы нормокальциемического и гиперкальциемического вариантов, представлены на Рис. 6. Рис. 6. Чувствительность УЗИ и различных протоколов сцинтиграфии у пациентов с ПГПТ. В целом у большинства пациентов с ПГПТ (39 против 34) определялось поражение левых ПЩЖ (в одном случае выявлено мультигландулярное поражение – нижние правая и левая ПЩЖ, причем выявлено оно было у пациента с нПГПТ). В 18 случаях (24,3%) аденомы были выявлены в ПЩЖ, расположенных ниже нижнего полюса ЩЖ, в том числе в 1 случае – в верхнем средостении справа, то есть считались эктопическими. У одного пациента аденома была выявлена по данным ОЭКТ/КТ интратиреоидно. Частоты вариантов расположения выявленных по данным сцинтиграфии и верифицированных при послеоперационном гистологическом исследовании новообразований ПЩЖ у пациентов с ПГПТ приведены на Рис. 7. Рис. 7. Частота вариантов локализации выявленных аденом ПЩЖ у пациентов с ПГПТ. У пациентов с ПГПТ отмечалась достоверная связь между интенсивностью накопления РФП в измененных ПЩЖ и диаметром визуализируемых образований по данным КТ. Так, у пациентов с Grade 0 размеры образования ПЩЖ составили в среднем 10,0 ± 2,4 мм, с Grade 1 - 12,1 ± 2,8 мм, с Grade 2 - 13,4 ± 3,6 мм ( Р=0,03, 0,12, 0,01, соответственно, Рис. 8). Рис. 8. Сопоставление анатомических размеров измененной ПЩЖ с интенсивностью накопления в ней РФП по данным планарной сцинтиграфии. У пациентов с ПГПТ и достоверной визуализацией измененных ПЩЖ по данным планарной сцинтиграфии отмечались более высокие уровни ПТГ, однако эта связь не достигла критериев достоверности (все Р>0,1, А Б Рис. 9А). При этом отмечалась слабая корреляция между уровнем ПТГ и размером измененной ПЩЖ по данным КТ (r=0,28, Р=0,015). Аналогичная связь между сцинтиграфической визуализацией измененных ПЩЖ и уровнем общего кальция достигла уровня тенденции (Р=0,08). При этом значимой корреляционной связи между уровнем Ca и размером измененной ПЩЖ по данным КТ выявлено не было (r=0,08, Р=0,48). А Рис. 9. Сопоставление уровня ПТГ (А) и Б общего кальция (Б) у пациентов с ПГПТ и интенсивности накопления РФП в измененных ПЩЖ по данным планарной сцинтиграфии. У пациентов с ВГПТ (n=64) УЗИ и сцинтиграфия области шеи проводилась последовательно с целью исключения гиперфункционирующих образований ПЩЖ. Медиана срока между выполнением обоих исследований составила 56 [29–96] дней. В группах пациентов с дефицитом витамина D (n=50) и ХБП (n=14) узлы ЩЖ по данным УЗИ шеи визуализировались в 28 (56,0%) и 4 случаях (28,6%) соответственно. У пациентов с дефицитом витамина D (n=50) измененные ПЩЖ по данным УЗИ визуализировались в 15 случаях (30,0%). По данным сцинтиграфии измененные ПЩЖ визуализировались в 4 случаях (8%, из них 3 – у пациентов с наличием изменений по данным УЗИ), у всех из них были выявлены единичные образования. Поражения ПЩЖ достоверно визуализировались исключительно в режиме ОЭКТ/КТ. Достоверных различий в среднем уровне витамина D у пациентов с отсутствием (n=46) и наличием (n=4) сцинтиграфической визуализацией измененных ПЩЖ не отмечалось (26,06 ± 13,19 и 25,82 ± 18,80 нг/мл, соответственно, P=0,97). Аналогичных различий в уровнях ПТГ и кальция также не отмечалось (91,3 ± 39,2 против 89,2 ± 29,5 пг/мл, Р=0,90, 2,53 ± 0,21 против 2,58 ± 0,15 ммоль/л, Р=0,64, соответственно). У пациентов с ХБП (n=14) измененные ПЩЖ по данным УЗИ визуализировались в 4 случаях (28,6%), по данным сцинтиграфии в режиме ОЭКТ/КТ - в 2 случаях (14,3%, все из них 1 - у пациента с наличием изменений по данным УЗИ). У 1 пациента без изменений по данным УЗИ, при ОЭКТ/КТ было выявлено единичное гиперфункционирующее образование верхней правой ПЩЖ. У 1 пациента, находящегося на гемодиализе, по данным ОЭКТ/КТ было выявлено патологическое накопление РФП в 3 из 4 ПЩЖ, соответствующее их анатомическому увеличению по данным УЗИ и КТ. По результатам инструментальных исследований у обоих пациентов была выполнена ПТЭ. Заключение ОЭКТ/КТ области шеи является важнейшим методом топической визуализации измененных ПЩЖ при предоперационной подготовке пациентов с ПГПТ и ВГПТ при ХБП. Несвоевременное выявление образований ПЩЖ у этих пациентов приводит к откладыванию оперативного лечения, что приводит к ухудшению качества их жизни. По этой причине необходимо более широко использовать современные возможности методов радионуклидной диагностики с целью визуализации новообразований ПЩЖ и подготовки пациентов к селективной паратиреоидэктомии. Дополнение алгоритма диагностики пациентов с ПГПТ томографическим и гибридным режимами радионуклидного исследования значительно повышает чувствительность к выявлению аденом и гиперплазий ПЩЖ, особенно у больных с нормокальциемическим вариантом заболевания, а также при подозрении на атипичное расположение аденомы ПЩЖ. Кроме того, метод может иметь диагностическую ценность у резистентных к лечению пациентов с дефицитом витамина D и верхне-нормальными уровнями ПТГ и кальция в плане выявления нодулярной формы гиперплазии ПЩЖ. Выполнение ОЭКТ/КТ через 1 час после инъекции РФП увеличивает чувствительность исследования.

Список литературы Современные возможности однофотонной эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, в выявлении измененных паращитовидных желез у пациентов с первичным и вторичным гиперпаратиреозом

- Первичный гиперпаратиреоз. Клинические рекомендации. 2020. Адрес доступа https://rae-org.ru/system/files/documents/pdf/pervichnyy giperparatireoz.pdf ((дата доступа 20.04.2022).

- Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Мокрышева Н.Г. и др. Первичный гиперпаратиреоз: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения. Проблемы эндокринологии. 2016. Т. 62. № 6. С. 40-77.

- Petranovic Ovcaricek P., Giovanella L., Carrio Gasset I., et al. The EANM practice guidelines for parathyroid imaging. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021. V. 48. No. 9. P. 2801-2822. DOI: 10.1007/s00259-021-05334-y.

- Nafisi Moghadam R., Amlelshahbaz A.P., Namiranian N., et al. Comparative Diagnostic Performance of Ultrasonography and 99mTc-Sestamibi Scintigraphy for Parathyroid Adenoma in Primary Hyperparathyroidism; Systematic Review and Meta-Analysis. Asian Pac J Cancer Prev. 2017. V. 18. No. 12. P. 3195-3200. DOI: 10.22034/APJCP.2017.18.12.3195.

- Ruda J.M., Hollenbeak C.S., Stack B.C. A systematic review of the diagnosis and treatment of primary hyperparathyroidism from 1995 to 2003. Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2005. V. 132. No. 3. P. 359-372. DOI: 10.1016/j.otohns.2004.10.005.

- Agha A., HornungM., Schlitt H.J., et al. The role of contrast-enhancend ultrasonography (CEUS) in comparison with 99mTechnetium-sestamibi scintigraphy for localization diagnostic of primary hyperparathyroidism. Clin Hemorheol Microcirc. 2014. V. 58. No. 4. P. 515-520. DOI: 10.3233/ch-131800.

- Паша С.П. Клиническая значимость радионуклидных методов визуализации паращитовидных желез при гиперпаратиреозе. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2015. Т. 5. № 3. С. 11-21.

- Wong K.K., Fig L.M., Gross M.D., et al. Parathyroid adenoma localization with 99mTc-sestamibi SPECT/CT. Nucl Med Commun. 2015. V. 36. No. 4. P. 363-375. DOI: 10.1097/mnm.0000000000000262.

- Listewnik M.H., Piwowarska-Bilska H., Safranow K., et al. The diagnostic value of dual-phase SPECT/CT scintigraphy based on transport kinetics of 99mTc-sestamibi confirmed with histopathological findings in patients with secondary hyperparathyroidism - practical consideration. Nucl Med Rev Cent East Eur. 2020. V. 23. No. 2. P. 71-77. DOI: 10.5603/NMR.a2020.0017.

- Li P., Liu Q., TangD., et al. Lesion based diagnostic performance of dual phase (99m)Tc-MIBI SPECT/CT imaging and ultrasonography in patients with secondary hyperparathyroidism. BMC Med Imaging. 2017. V. 17. No. 1. Article ID 60. DOI: 10.1186/s12880-017-0235-3.

- MichaudL., Balogova S., Burgess A., et al. A Pilot Comparison of 18F-fluorocholine PET/CT, Ultrasonography and 123I/99mTc-sestaMIBI Dual-Phase Dual-Isotope Scintigraphy in the Preoperative Localization of Hyperfunctioning Parathyroid Glands in Primary or Secondary Hyperparathyroidism: Influence of Thyroid Anomalies. Medicine (Baltimore). 2015. V. 94. No. 41. Article ID e1701. DOI: 10.1097/MD.0000000000001701.

- Cheon M., Choi J.Y., Chung J.H., et al. Differential findings of tc-99m sestamibi dual-phase parathyroid scintigraphy between benign and malignant parathyroid lesions in patients with primary hyperparathyroidism. Nucl Med Mol Imaging. 2011. V. 45. No. 4. P. 276-284. DOI: 10.1007/s13139-011-0103-y.