Современный этап развития педагогической науки в контексте глобализационных тенденций

Автор: Чигишева Оксана Павловна

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Гуманитарные науки

Статья в выпуске: 3 (54) т.11, 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются процессы, происходящие на теоретическом и методологическом уровнях педагогики на современном этапе. Акцент делается на рассмотрении педагогической проекции феномена глобализации, выявлении динамики и направлений развития педагогического знания как теоретического конструкта, обращенного к осмыслению процессов мирового образования. Представлен авторский взгляд на высокодискурсивную проблему нахождения исследовательского подхода, адекватного современным условиям.

Глобализация, интернационализация, мировая педагогика, метацивилизационный подход, контент-анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14249561

IDR: 14249561 | УДК: 37.01

Текст научной статьи Современный этап развития педагогической науки в контексте глобализационных тенденций

Введение. В современном социуме происходят глубокие геополитические и социокультурные трансформации, определяющие развитие систем образования в различных регионах мира и существенно модифицирующие направленность педагогических исследований, а также требующие нахождения новых тематических полей или принципиально иного ракурса рассмотрения педагогической проблематики под влиянием идей глобализации. Обозначенные изменения катализируют необходимость переоценки научно-теоретических и методологических основ педагогики с позиции учета процессов, происходящих в глобализирующемся образовательном пространстве, и особо актуализируют исследования, позволяющие наметить общий вектор возможного развития теории мировой педагогики и базирующейся на ней трансграничной практики образования. Основной целью данной статьи является проведение контент-аналитического исследования публикаций ведущего международного педагогического журнала «Compare» (2000-2005, 2006-2011) для определения динамики возникновения новых проблемных полей и концептуализаций, принципов, методов и исследовательских подходов, которые позволяют сделать выводы относительно новых методологически значимых тенденций, определяющих развитие современной педагогической науки под влиянием глобализации.

Глобализация как объективный исторический процесс в теоретической рефлексии отечественных и зарубежных исследователей. Проблема определения методологического формата, позволяющего выделить особенности влияния процесса глобализации на развитие современной педагогики, не может быть решена без рассмотрения понятия «глобализация» в вариантах интерпретации представителей отечественного и зарубежного обществознания, которые до настоящего момента не смогли выработать единый критерий к представлению сути данного феномена.

С определенной долей условности можно выделить два диаметрально противоположных подхода, парадоксальным образом представленных в рамках одного научного издания энциклопедического характера «Глобалистика», опубликованного в России в 2003 году. В первом из них, представленном А.И. Уткиным, делается акцент на определении экономического базиса данного процесса, и под глобализацией понимается «слияние национальных экономик в единую, общемировую систему, основанную на быстром перемещении капитала, новой информационной открытости мира, технологической революции, приверженности развитых индустриальных стран либерализации движения товаров и капитала, коммуникационном сближении, планетарной научной революции. Для нее характерны межнациональные социальные движения, новые виды транспорта, телекоммуникационные технологии, интернациональная система образования» [1, с.181]. Данную позицию поддерживают такие исследователи, как М.Г. Делягин [1, с.185], И.В. Ивахнюк [1, с.194],

А. Кисс [1, с.190], С.А. Марков [1, с.198]. Ведущую роль факторов экономического развития признают и некоторые европейские авторы [2], указывающие на примат социоэкономических форматов над другими, даже политическими.

Вторая позиция отражает культурологические и социокультурные аспекты данного процесса, что позволяет А.С. Панарину определить глобализацию как «процесс становления единого взаимосвязанного мира, в котором народы не отделены друг от друга привычными протекционистскими барьерами и границами, одновременно и препятствующими их общению, и предохраняющими их от неупорядоченных внешних воздействий» [1, с.181]. Данный подход разделяют К.З. Акопян [1, с.196], Г.А. Ключарев [1, с.197], Е.П. Менон [1, с.197], В.Г. Федотова [1, с.191].

Вне рамок рассматриваемого издания также существуют позиции отдельных авторов, которые рассматривают глобализацию как объективный исторический процесс растущей взаимозависимости стран мира в результате трансграничных (проходящих через, сквозь) процессов экономики, политики, капитала, культуры, технологии. Данная позиция представляется синтезирующей и наиболее полно характеризующей феномен глобализации с точки зрения функционального аспекта этого процесса и его последствий. При таком рассмотрении глобализации выделяются демографо-экологические, экономические, геополитические, социокультурные, информационные (технократические) тенденции ее развития [3].

Не меньшие теоретические разногласия сопровождают процесс определения количества этапов глобализации. Так, А.Н. Чумаков в качестве основания для хронологизации истории глобального общества берет масштаб происходивших событий и выделяет 4 основные эпохи становления глобальных связей (отношений), которые сопутствуют истории человечества [4], М.А. Чеш-ков [5] выделяет 3 этапа , рассматривая глобализацию в исторической ретроспективе, А.И. Уткин выделяет 2 этапа глобализации, руководствуясь представлениями о смене технологических укладов в развитии общества [6].

На данном этапе ряд ученых [7, 8] также производит дифференциацию терминов «глобализация» и «интернационализация», водораздел между которыми они проводят по нали-чию/отсутствию четких геополитических границ. Они склонны интерпретировать интернационализацию как процесс интенсификации международных связей и обменов, а глобализацию – как перерастание этого процесса в становление целостного интегрального мира, в рамках которого отдельные общества, страны и регионы все более приобретают черты единого целого. Они считают, что интернационализация предшествует глобализации, однако глобализация представляет собой явление совершенно другого порядка и не предполагает глобальной конкуренции, но является катализатором интенсивного сотрудничества в деле всемирного разделения труда между дешевым массовым производством и высокими технологиями и инновациями, радикального пересмотра мирового порядка, когда национальные границы становятся архаичными.

Существует мнение о том, что интернационализация и глобализация являются процессами, вытекающими один из другого, а глобализация является лишь качественно новым феноменом или фазой интернационализации, охватившей весь процесс воспроизводства: от производства и распределения до обращения и потребления [9]. Имеет место и подход, в котором регионализация, интеграция и глобализация рассматриваются как частные формы интернационализации, и при этом глобализация является ее высшей формой [9].

Несмотря на большое количество разнообразных подходов и мнений в данной статье при анализе современных направлений развития педагогики в контексте глобализационных тенденций глобализация и интернационализация будут рассматриваться нами как два параллельно идущих процесса. Данный подход не противоречит теоретической позиции первой группы ученых и позволяет придерживаться мнения М.А. Чешкова, который под глобальностью и глобализацией понимает «широкую совокупность процессов и структур, которую можно выразить как процесс взаимозависимости, взаимопроникновения и взаимообусловленности самых разнообразных компонентов мирового сообщества», ведущих к созданию «такого единого целого, где любое локаль- ное событие определяется событиями в других локусах, и наоборот» [10, с. 8]. Также считается целесообразным обратиться к позициям немецких теоретиков, которые подчеркивают, что образование в рамках глобализационных процессов имеет тенденцию к превращению в процесс, поддерживающий процессы подготовки рабочей силы, востребованной на данном этапе экономического развития [11], и заявляют, что глобализация представляет собой угрозу национальной и культурной идентичности различных народов мира [12].

Направления развития педагогики под влиянием идей глобализации. Возвращаясь к проблеме определения этапов глобализации, изберем в качестве рабочей гипотезы тезис А.И. Уткина о том, что в развитии глобализационных процессов целесообразно выделить 2 этапа (рубеж XIX – начало XX века; рубеж XX – начало XXI векa). Взяв за основу тезис о том, что второй этап глобализации, согласно принятой нами классификации, оказал определенное трансформирующее влияние на теоретико-методологические основы современной педагогики, проведем кон-тент-аналитическое исследование, которое позволит сделать выводы относительно новых методологически значимых тенденций, появляющихся при проведении педагогических исследований в международном формате и определяющих вектор развития педагогического знания в новых условиях.

С 1970 года в Великобритании начинает издаваться официальный журнал Британской ассоциации международного и сравнительного образования, которая изначально позиционировала себя как общественное объединение лиц, заинтересованных в исследовании проблем педагогики и образования в различных регионах и странах мира. На наш взгляд, содержание публикаций данного международного журнала, выходящего под названием «Compare» [13], позволяет составить наиболее полное представление о направлениях развития мировой педагогики в эру глобализации.

При применении метода контент-анализа нами будут решаться методические задачи, которые относятся к определению параметров содержания текстов публикаций, заявленных в названиях. Мы придерживаемся мнения о том, что названия публикаций отражают авторское видение рассматриваемой проблемы, они являются свободной формой выражения мысли, поэтому никаких гарантий в том, что все авторы будут использовать единый терминологический ряд, быть не может. Поэтому мы предполагаем, что надо увеличить «формат» пространства контент-анализа и применить в качестве инструмента – рабочей единицы анализа – суждение. Операцию квантификации мы будем проводить не в параметрах расчленения названия на лингвистические единицы речи, а ориентируясь на высказывание автора, содержащее законченную мысль, которая могла быть не выражена в стандартизированных терминах. Несмотря на то, что это затрудняет последующее конструирование понятийной сетки, мы считаем необходимым, проводить группировку семантического пространства категории анализа. Суждения, представленные в названиях публикаций, будут сгруппированы и отнесены к той или иной тематической группе на основе сделанной нами редукции суждений, сформулированных в виде сентенции, максимы. Общее число публикаций за период 2000–2011 годы принято за 100%. Каждая публикация будет отнесена только к одной тематической линии или рубрике, с тем чтобы исключить дублирование высказываний. При этом также не будут учитываться названия публикаций, повторяющиеся в абреже.

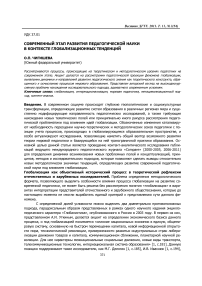

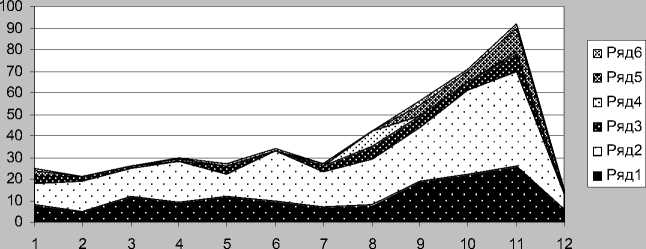

Данные, полученные в результате контент-анализа, представлены и проинтерпретированы по проблемному и тематическому признакам с акцентом на узловых моментах теории педагогики и свидетельствуют о расширении рамок педагогической проблематики и появлении в период с 2000 по 2011 год новых теоретических концептуализаций – всемирной, интеркультурной, бикультурной и мультикультурной педагогики. Как показано на рис. 1, исследовательский интерес к данным концептуализациям возрастает в пределах исследуемых шестилетий по всем позициям, при этом особо активный рост заметен в области интеркультурной педагогики, что, очевидно, связано с расширением инкультуральных тенденций в условиях нарастающей глобализации.

Рис.1. Распределение публикаций по проблемам всемирной, интеркультурной, бикультурной и мультикультурной педагогики: ряд 1 – 2000–2005; ряд 2 – 2006–2011; позиции:

1 – всемирная, 2 – интеркультурная, 3 – бикультурная, 4 – мультикультурная

Как следует из анализа содержания публикаций, рассмотренных в методологическом аспекте, проблемы бикультурной педагогики исследуются преимущественно в логике интранацио-нального сравнения; интеркультурная педагогика наращивает свой эмпирический массив за счет процедур интернациональных сравнений; мультикультурная педагогика представлена преимущественно исследованиями интеррегионального и интеркультурного характера. Всемирная педагогика находится на стадии формирования адекватного ее целевым установкам методологического аппарата, о чем свидетельствует появление терминологии, обращенной к поиску и определению исходных объектов и форматов исследования, а также методологических установок, определяющих характер доступа к новым исследовательским объектам (global educational policy and practice – глобальная образовательная политика и практика, global educational standards – глобальные образовательные стандарты, universal primary education – универсальное начальное образование и т.д.).

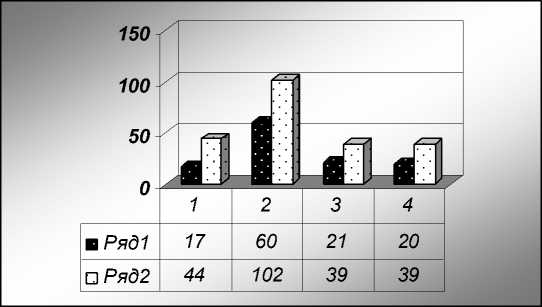

На рис.2 отчетливо видно, что изменяется соотношение эмпирических и теоретических методов исследования. Описание (ряд 1) уже не оценивается как ведущий метод исследования, и самой большой по объему (модальной) группой является сравнение (ряд 2), применение которого поддерживается генерализацией (ряд 3), экспериментом (ряд 4) и опросом (ряд 5).

Рис.2. Распределение публикаций по позиции «эмпирические и теоретические методы исследований»: ось абсцисс – годы публикаций (1-12 соответственно 2000-2011 гг.), ось ординат – количество публикаций; ряд 1 – описание; ряд 2 – сравнение; ряд 3 – генерализация; ряд 4 – эксперимент; ряд 5 – опрос; ряд 6 – кейс-метод

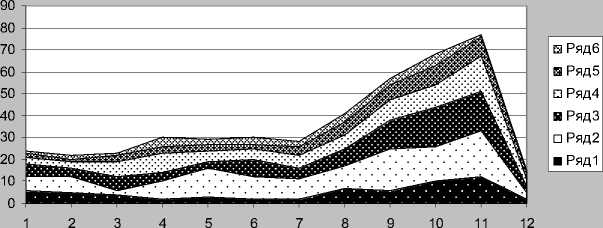

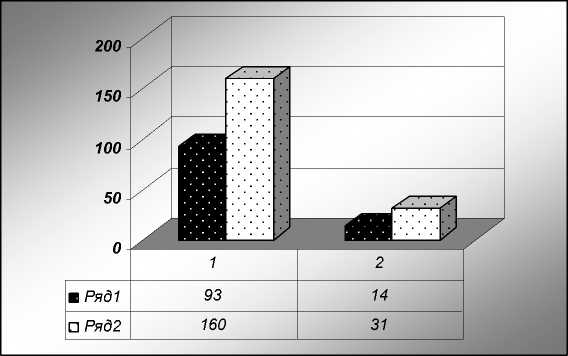

Из эмпирических методов исследования, наряду с опросом (ряд 5), определенное внимание уделяется case-study (ряд 6), интерес к которому прямо соотносится с количеством исследований, выполненных на примере отдельных стран, которые выступают источником сюжета, проблемы, фактологической базы и индикатором интенсивности обсуждения необходимости использования исследовательского кейса, что графически представлено на рис.3.

Рис.3. Соотношение числа публикаций, посвященных методологии case-study и исследованию проблем образования в конкретных странах: ось абсцисс – годы публикаций (1-12 соответственно 2000-2011 гг.), ось ординат – количество публикаций; ряд 1 – публикации по методологии case-study;

ряд 2 – общее число публикаций, выполненных на примере отдельных стран

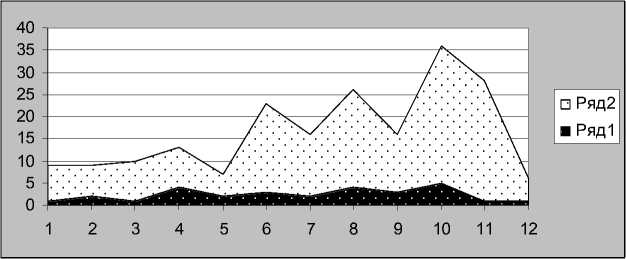

О расширении понятийно-терминологического аппарата современной педагогики свидетельствуют данные контент-аналитического исследования, представленные на рис.4.

Рис.4. Динамика возникновения новых концепций и терминов: ось абсцисс – годы публикаций

(1-12 соответственно 2000-2011 гг.), ось ординат – количество публикаций;

ряд 1 – публикации по проблемам глобалистики; ряд 2 – локальные педагогические проблемы;

ряд 3 – проблемы европеизации образования; ряд 4 – проблемы евразийства;

ряд 5 – возникновение новых концепций; ряд 6 – новые термины

На рисунке достаточно четко обозначен полигон (2008–2011 годы), в рамках которого обнаружен всплеск появления новой терминологии и концепций, где явно прослеживается связь между появлением нового понятийного ряда и становлением проблематики, рассматривающей преимущественно проблемы глобального, локального и европейского характера. В пределах этого полигона на фоне усиливающихся интеграционных процессов происходят значительные терминологические приращения. Это характеризуется введением в научный оборот таких терминов, как «overeducation» (избыточное образование), «citizenship education» (гражданское образование), «knowledge transfer» (трансфер знаний), «multicultural education» (мультикультурное образование) и др., однако новых терминов, характеризующих интенсивное развитие методологической составляющей педагогики, нами не обнаружено.

Анализ эмпирического массива публикаций позволяет сделать предварительный вывод о том, что субъективные оценки при интерпретации проблем педагогики сведены к минимуму и присутствуют преимущественно при обзоре теоретических точек зрения на ранее исследованную проблему. Проявляются новые тематические линии методологического характера: тенденцию к росту своей представленности в названиях публикаций имеет как концепт поиска информации , символически представленный вопросительным знаком, так и концепт уточнения , графически представленный двоеточием, что свидетельствует об отсутствии четких представлений об изучаемых феноменах и необходимости их рефлексивного осмысления (рис.5).

Рис.5. Распределение публикаций по позиции «концепт поиска и уточнения информации»: позиции: позиция 1 – концепт уточнения информации; позиция 2 – концепт поиска; ряд 1 – 2000-2005; ряд 2 – 2006-2011

Наблюдаются также моменты, свидетельствующие о растущем интересе к требованиям принципа логоцентризма , характеризующегося введением новых логических категорий (planetary citizenship – планетарное гражданство, transnational education policy – транснациональная образовательная политика и т.д.), отражающих объективную действительность на уровне выхода за пределы ранее освоенной локальной проблематики и конвенционализма, что проявляется в единстве содержания и объема используемых педагогических понятий и терминов.

Таким образом, современная педагогика находится в своеобразной «реперной точке» своего развития, что влечет изменение цели и вектора ее движения и выдвижение в качестве основной идеи децентрализацию сознания исследователя и многоплановость его видения и интерпретации социокультурных и образовательных феноменов.

Современные подходы к проведению педагогических исследований в условиях глобализации. На современном этапе развития педагогической науки особую актуальность также приобретает рассмотрение вопроса о том, какой исследовательский подход является полезным и адекватным в условиях глобализации образования и необходимости проведения педагогических исследований международного формата. В настоящее время в мировой исследовательской теории и практике получили распространение антропоцентристский, аксиологический, культурологический подходы [14].

Согласно авторитетному мнению Г.Б. Корнетова [15], культурологический подход в значительной степени охватывает проблемы, связанные с общечеловеческими характеристиками, открывает путь для глубокого рассмотрения явлений современности в их исторической ретроспективе, помогает выявлять связи изучаемых явлений с настоящим и будущим, осуществляет прогностическую функцию исследования. Это поднимает уровень объективности полученных данных в силу того, что собственно педагогические явления рассматриваются в контексте социокультурных характеристик, что позволяет проследить тенденции развития ценностных ориентиров. Культурологический подход связан с аксиологическим, потому что ядро культуры составляет блок исторически обусловленных всечеловеческих и национальных ценностей.

Долгое время методологические проблемы педагогики в России традиционно рассматривались сквозь призму формационного подхода, вычленявшего в педагогических явлениях базисные и надстроечные конструкции. В настоящее время в отечественном науковедении уже сложился новый цивилизационный подход, который является интегральным фактором в синтезе сравниваемых объектов. Он позволяет анализировать педагогические явления как единых, так и разных эпох (вертикальное и горизонтальное сравнение) в сравнительно-сопоставительном плане. Гипотеза цивилизационного подхода [15] обладает, на наш взгляд, значительным эвристическим по- тенциалом и позволяет выделять базисные педагогические традиции «великих цивилизаций» (Западной, Ближневосточной, Южноазиатской, Дальневосточной) как устойчивые стереотипы, детерминированные особенностями сравниваемых социокультурных систем и феноменов.

Бесспорно, что в развитии педагогических исследований наступил методологически сложный период, когда стала очевидна необходимость нахождения инструментов исследования, адекватных двуединой задаче: поиска педагогической проекции развития общества к метацивилизации и сохранения национальной культуры как самобытного наследия. Поэтому очевидно, что под влиянием глобализационных тенденций необходимо сформулировать новый метацивилизацион-ный подход, в рамках которого культуры смогут развиваться, совершенствоваться и одновременно приобретать модус всемирности и глобальности. Вопрос о способах разработки адекватного поставленной задаче инструментария должны решать теоретики всего мира.

Заключение. Как показал анализ развития современной педагогики, теоретики находятся в стадии интенсивного поиска путей совершенствования ее методологического аппарата в рамках появляющихся новых тематических полей и актуализирующихся под влиянием глобализации методологических проблем. Мы полагаем, что дальнейшее развитие теории педагогики будет находиться в векторе, заданном данной категорией, но она будет позиционироваться по линии своего локального контекста, национальной культуры, сохранения национальной идентичности. Однако вполне очевидно, что необходима консолидация усилий теоретиков как в отдельных регионах, так и в глобальном масштабе по выработке конвенциональных основоположений для дальнейшего продуктивного развития педагогического знания.

Список литературы Современный этап развития педагогической науки в контексте глобализационных тенденций

- Глобалистика: энциклопедия/гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. -М.: Радуга, 2003. -1328 с.

- Gerster A. Globalisierung, internationale Politik und Konfliktbewältigung/A. Gerster, H. Riedel. -Bamberg: Buchners Verlag C.c., 2008. -Band 2. -221 S.

- Прыкин Б.В. Глобалистика/Б.В. Прыкин. -Москва: Юнити-дана, 2007. -463 с.

- Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография/А.Н. Чумаков. -М.: ТК Велби: Проспект, 2005. -432 с.

- Чешков М.А. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспективы/М.А. Чешков. -М.: Pro et Contra, 1999. -Т.4. -257 с.

- Уткин А.Н. Глобализация: процесс и осмысление/А.Н. Уткин. -М.: Аспект, 2002. -254 с.

- Зарецкая С.Л. Образование в контексте глобализации (вместо предисловия)/С.Л. Зарецкая//Глобализация и образование. -М.: ИНИОН, 2001. -144 с. -С.5-20.

- Oelkers Ju. Globalisierung und Internationalisierung im Bildungssystem. Fortrag auf der Festveranstaltung anlässlich des zehnjärigen Bestehens des Programms Socrates am 22. November 2005 in der Abtei Neumünster/Ju. Oelkers. -Luxemburg, 2005. -S.1-16.

- Современная глобализация и Россия/гл. ред. В.В. Вольчик. -Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 2004. -239 с.

- Чешков М.А. Глобальное видение и новая наука/М.А. Чешков. -М.: ИМЭИМО, 1998. -81 с.

- Allemann-Ghionda C. Einführung in die Vergleichende Erziehungswissenschaft/C. Allemann-Ghionda. -Weinheim; Basel: BELTZ, 2004. -239 S.

- Hotz-Hart B. Wissen als Chance: Globalisierung als Herausforderung für die Schweiz/B. Hotz-Hart, C. Kuechler. -Zürich; Chur: Rüegger, 1999. -S.9.

- Compare: A Journal of Comparative and International Education/the British Association for International and Comparative Education. -2000-2011. -Vol. 30-41.

- Чигишева О.П. Современные подходы к анализу зарубежной теории и практики образования/О.П. Чигишева//Актуальные проблемы экономики, управления и образования. -М.: АПКиПРО, 2009. -Вып.2. -456 с. -С.324-339.

- Корнетов Г.Б. Историко-педагогический процесс в зеркале цивилизационного подхода/Г.Б. Корнетов//Вестн. ун-та Российской академии образования. -2002. -№4. -С.3-57.