Создание анимации биохимического процесса в голографическом классе

Автор: Пустовит С. О., Ларионова В. М., Степанова В. Ю.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 7-2 (106), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен опыт проведения индивидуального занятия по дисциплине «Биологическая химия» со студентами очной формы обучения специальности 33.05.01 Фармация (специализация: фармация). На примере анимации процесса гликогенолиза показаны возможности формирования у обучающихся представлений об особенностях метаболизма в организме человека средствами голографического класса. В статье обозначены особенности создания данной анимации на основе 3D-молекулы гликогена и соответствующих ферментов инструментами программы «Blender».

Голографический класс, биологическая химия, гликоген, фермент, гликогенолиз, 3d-моделирование, анимация

Короткий адрес: https://sciup.org/170210787

IDR: 170210787 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-2-125-130

Текст научной статьи Создание анимации биохимического процесса в голографическом классе

Вне зависимости от причины подавляющее большинство заболеваний, развивающихся у человека, обусловлено нарушением протекания отдельных процессов обмена веществ, а медикаментозное воздействие на определённые ткани и органы предполагает учёт протекания в них естественных процессов с включением в них действующих веществ или, напротив, ингибированием нежелательных изменений [1]. В связи с этим система знаний по биологической химии является важным компонентом профессиональной подготовки студентов специальности 33.05.01 Фармация (специализация: фармация).

Понимание биохимических процессов часто вызывает у студентов трудности, связанные, как с недоступностью для непосредственной визуализации процессов микромира в нативных условиях, так и большим объёмом фактической информации, объясняющей специфическое поведение разнообразных биомолекул, присутствующих в организме человека. Поэтому освоение студентами биологической химии как одной из фундаментальных дисциплин, составляющих теоретическую основу для изучения в дальнейшем таких профильных дисциплин, как «фармакология», «механизм действия лекарственных средств», «токсикология» и ряда других [2], требует особого внимания к выбору соответствующих дидак- тических средств, включая компьютерные инструменты [3-4].

В современных условиях стремительное развитие компьютерных технологий создаёт новые возможности для обучения химическим дисциплинам. Подобным примером является функционирование на базе Института естествознания КГУ им. К.Э. Циолковского (г. Калуга) голографического класса, обеспечивающего визуализацию трёхмерных объектов при помощи специализированных очков, т.е. применение виртуальной реальности, в образовательном процессе [5]. Поэтому целью данного исследования является поиск приёмов включения ресурсов голографического класса в процесс обучения биологической химии студентов специальности 33.05.01 Фармация.

Индивидуальные занятия по биологической химии в голографическом классе

Индивидуализация обучения студентов биологической химии осуществляется различными способами, начиная от варьирования содержания ситуационных задач и форм представления результатов и заканчивая разными подходами к выбору способов их решения. Среди них особое место мы отводим выполнению студентами творческих заданий, выполняемых средствами голографического класса.

Голографический класс оборудован 10 персональными компьютерами [5]. К каждому компьютеру подведён проводной интернет. Установленное программное обеспечение позволяет создавать и демонстрировать 3D-изображения при помощи специализированных очков. Поэтому студенты имеют возможности не только осуществлять целенаправленный поиск информации для решения конкретных задач, но и визуализировать образы-выводы, полученные в результате [6].

Исходя из собственного опыта, можно отметить, что за один семестр целесообразно проводить в голографическом классе с одними и теми же студентами 3-4 занятия. За этот период студенты успевают освоить основной функционал, как работы в специализированной программе, например, в программе «Blender» (бесплатное распространение), так и голографическом классе, в целом. Кроме того, за данный период можно собрать небольшую коллекцию довольно простых трёхмерных объектов по конкретной теме или разделу учебной дисциплины, а также выполнить на их основе анимацию 1-2 химических процессов.

В данной публикации в качестве примера опишем особенности создания анимации гликогенолиза – биохимического процесса, происходящего в скелетных мышцах и печени человека. В данном процессе принимают участие молекулы гликогена и нескольких ферментов. Понимание последовательности и особенностей их действия важно для характеристики студентами молекулярных основ развития ряда заболеваний человека – гликогено-зов нескольких типов.

Примеры некоторых энзимопатий при обмене углеводов

Применяя возможности интернета, на индивидуальном занятии студенты выявляют особенности молекулярных основ развития энзимопатий на примере конкретных нарушений обмена углеводов. Для этого они кратко характеризуют симптомы и причины гликоге-нозов различных типов, а также подбирают уравнения химических реакций, для которых наблюдается дефект соответствующего фермента. В данном вопросе у студентов часто возникают сложности в понимании молекулярных основ нарушения метаболизма гликогена по причине особенностей работы отдельных ферментов (табл. 1).

Таблица 1. Примеры нарушений обмена углеводов: гликогенозы [7]

|

Тип |

Название заболевания |

Дефицит фермента |

Проявления заболевания |

|

Печёночные формы |

|||

|

0 |

Агликогеноз |

гликогенсинтаза |

гипогликемия, судороги, особенно по утрам |

|

I |

Гирке |

глюкозо-6-фосфатаза |

гипогликемия, лактоацидоз, гиперлипидемия |

|

III |

Форбса-Кори |

глюкантрансфераза («деветвящий» фермент) |

в молекулах гликогена – многочисленные короткие боковые ветви |

|

IV |

Андерсена |

гликозилтрансфераза («ветвящий» фермент) |

в молекулах гликогена – длинные малочисленные боковые ветви |

|

VI |

Херса |

гликогенфосфорилаза (печень) |

гипогликемия |

|

Мышечные формы |

|||

|

V |

Мак-Ардла |

гликогенфосфорилаза (мышцы) |

в мышцах – гранулы, тяжело переносятся физические нагрузки, гипогликемия |

|

VII |

- |

фосфофруктокиназа |

доброкачественная фруктозурия (фруктоза – в моче) |

|

Смешанные формы |

|||

|

II |

Помпе \ |

α-гликозидаза (лизосомы) \ |

в лизосомах – гранулы гликогена |

Изменения, происходящие с молекулой гликогена, наглядно и доступно для восприятия может отразить анимация, демонстрирующая последовательность действия ферментов. При катаболизме гликогена процесс происходит по α-1,4-гликозидным и α-1,6-гликозидным связям с участием двух разных ферментов в следующем порядке [7]: глико-генфосфорилаза (гидролитическое отщепление глюкозы в форме глюкозо-1-фосфата); глюкантрансфераза (олигосахаридтрансфера-за, перенос трисахарида в пределах одной молекулы углевода); амило-1,6-глюкозидаза

(«деветвящий» фермент, отщепление глюкозы из точек ветвления молекулы гликогена).

При этом исследователи предполагают, что амило-1,6-глюкозидаза может проявлять 2 типа ферментативной активности: гликозилтрансферазную и гликозидазную активность. Поэтому в анимации студентам, возможно, следует создавать модели 2-х ферментов вместо 3-х.

В свою очередь, в анаболизме гликогена непосредственно задействованы ферменты: гликогенсинтаза (синтез α-1,4-гликозидных связей в пределах одной линейной цепи молекулы); амило-1,4→1,6-гликозилтрансфераза («ветвящий» фермент, катализирующий синтез α-1,6-гликозидных связей в точках ветвления молекулы).

Таким образом, катаболизм гликогена в организме человека начинается с действия нескольких ферментов на его мономерные звенья. Сначала гликогенфосфорилаза отщепляет по одному остатку глюкозы в форме глюкозо-1-фосфата до тех пор, пока до точки ветвления не останется 3 остатка глюкозы. Затем глюкантрансфераза переносит трисахарид на соседнюю ветвь гликогена. Остаток глюкозы, присоединённый к молекуле гликогена при помощи α-1,6-гликозидной связи, отщепляются при участии фермента амило-1,4→1,6-гликозилтрансферазы.

В дальнейшем при выполнении задания по выявлению молекулярных основ гликогенозов студенты моделируют динамику процесса гликогенолиза, применяя функционал программы «Blender».

Анимирование процесса гликогенолиза

Учитывая особенности гликогенолиза, обозначенные выше, рассмотрим особенности создания студентами анимации средствами программы «Blender». При её выполнении студенты применяют общий алгоритм, разработанный авторами данной публикации на основе руководства пользователя программы и из собственного опыта работы [8].

Алгоритм создания анимации в программе «Blender»

-

I. Подготовка объектов сцены.

-

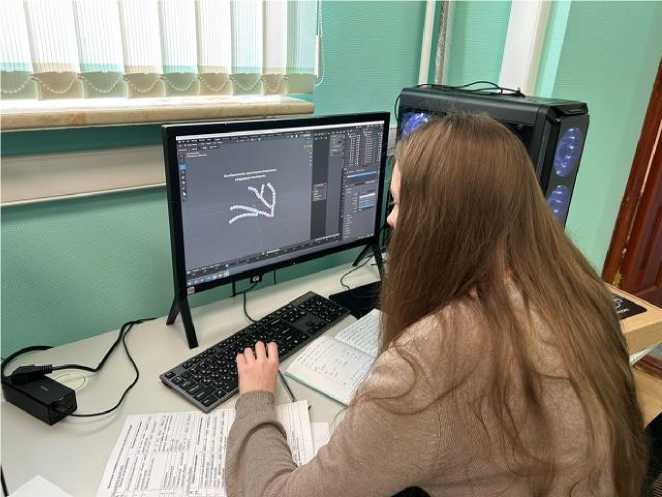

1. Модель молекулы гликогена: создаём примитив «сферу»: «Shift» + «A» → «Mesh» → «UVSphere»; изменяем размеры сферы («S») и стандартизируем изменённые параметры («Ctrl» и «А» → «Scale»); делаем копию сферы – «Shift» + «D» (требуется около 25-35 сфер для моделирования молекулы гликогена, имеющего 2-3 боковых ответвления от основной оси молекулы) (рис. 1).

-

2. Создание плоскости – заднего фона анимации: «Shift» и «А» → «Mesh» → «Plane»; перемещаем («G») объекты и поворачиваем её на 90о по осям Y («Y» + «90») и Z («Z» + «90»).

-

3. Вставляем в сцену модели молекул ферментов, которые подготовлены преподавателем – предварительно сгенерированы искусственным интеллектом «Trellis» (позволяет онлайн бесплатно создавать ограниченное количество 3D-моделей по картинке, например, скачанной из Интернета).

-

4. Размещаем модели объектов сцены относительно друг друга так, чтобы между ними было небольшое свободное пространство и возможность подписать кадры после создания и видеозаписи анимации.

-

II. Назначение материалов («раскрашивание» моделей) .

-

1. В окне «Properties» (справа) выбираем значок с секторами, обозначающем свойства материала.

-

2. Переходим в режим «Material Preview»: «Z» → «Material Preview».

-

3. Выделяем объект, например, сферу – остаток молекулы глюкозы.

-

4. Создаём для объекта новый слой «+New»: появляется таблица.

-

5. В таблице настраиваем параметры материала – цвет: кликаем на белой полосе («Base Color») и выбираем оттенок цвета объекта.

-

6. Повторяем пункты 3-4 для остальных объектов сцены.

-

III. Сохранение файла.

Рис. 1. 3D-моделирование молекулы гликогена [9]

-

IV. Установка ключей на положения объектов сцены

-

1. Ставим ключ на исходное положение первого фермента (гликогенфосфорилазы): устанавливаем ползунок на нулевом кадре шкалы времени «Timeline», выделяем фермент и ставим ключ на локализации объекта (для этого кликаем на клавиатуре по клавише «I»).

-

2. Перемещаем ползунок на шкале времени на число кадров, кратное 24 (1 с = 24 кадрам), выделяем фермент, перемещаем его к крайнему остатку глюкозы, который связан с другим остатком при помощи альфа-1,4-гликозидной связью и ставим ключ на новой позиции фермента.

-

3. Ставим ключ на положении крайнего остатка глюкозы.

-

4. Изменяем положение ползунка на шкале времени на число кадров, кратное 24, а затем перемещаем остаток глюкозы в сторону от молекулы гликогена и ставим ключ на положение данного остатка глюкозы.

-

5. Далее аналогично для каждого элемента сцены перемещаем ползунок по шкале времени, изменяем положение каждого элемента и фиксируем его при помощи ключа.

-

6. Просматриваем готовую анимацию: пробел на клавиатуре включает и выключает ее проигрывание в программе.

-

V. Настройка камеры и осуществление видеозаписи анимации.

-

1. Определяем положение видеокамеры: вид из камеры – «Ctrl» + «Alt» + «0»; перемещаем камеру так, чтобы все элементы сцены попали в ее обзор («Ctrl» + «՛»); при необходимости меняем размер камеры (значок «Out-put» на панели инструментов).

-

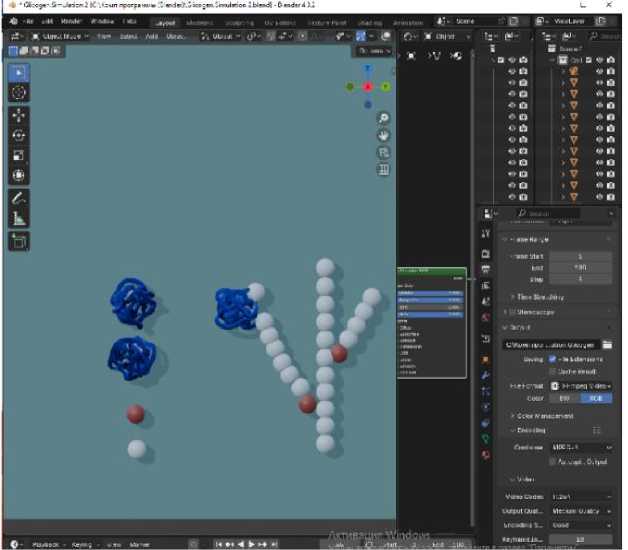

2. Настраиваем анимацию перед её записью в форме видеофайла. Для этого выбираем на панели инструментов значок «Output»: указываем формат файла («FFmpedVideo»), выбираем место сохранения («/tmp\» → «Accept»), способ кодировки файла («Encod-ing» → «Container» → «MPEG-4») (рис. 2).

Рис. 2. Скриншот кадра анимации по теме «Гликогенолиз»

-

3. Делаем видеозапись: «View» →

«Vievport Render Animation».

Созданная студентами анимированная сцена была сохранена в форме видеозаписи с це- лью её дальнейшего применения на лекции по теме «Обмен углеводов» (рис. 3).

Рис. 3. Скриншот кадра готовой видеозаписи по теме «Гликогенолиз»

Исходя из нашего опыта, студенты успешно справляются с созданием молекулы гликогена, составленной из геометрических «при-митивов»-сфер, а также представляют видеозаписи анимации процесса гликогенолиза. Каждый студент вносит в свою работу элементы творчества, связанные с выбором размера сфер, их цвета, времени проигрывания анимации и некоторых других компонентов объектов – участников моделируемого процесса.

Выводы

-

1. Наблюдение за работой и оценка результатов анимирования студентами трёхмерных объектов изучения биологической химии показывает, что применение современных компьютерных технологий для визуализации процессов микромира способствует не только

-

2. Полученная анимация в качестве готового цифрового образовательного ресурса в дальнейшем также может быть использована

более глубокому пониманию изучаемых процессов, но и повышению познавательных процессов студентов в отношении изучения биологической химии.

при освоении процессов, происходящих при метаболизме гликогена, студентами других групп, направлений подготовки и специальностей. Видеозапись может демонстрироваться преподавателем на лекции и применяться при выполнении студентами домашнего задания по теме «Обмен углеводов».