Создание и становление Бурятского государственного университета — первого классического университета Бурятии

Автор: Доржиев Ц.З., Дагбаева Н.Ж., Павлов А.Е.

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В этом году исполняется 30 лет со дня организации Бурятского государственного университета (БГУ). Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О создании в Республике Бурятия государственного университета» вышел 30 сентября 1994 г., а постановление Правительства Российской Федерации «О Бурятском государственном университете» — 2 ноября 1995 г. В нем говорится: «Реорганизовать Бурятский государственный педагогический институт Министерства образования Российской Федерации и расположенный в г. Улан-Удэ филиал Новосибирского университета Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию и создать на их базе Бурятский государственный университет Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию». В настоящей статье дается исторический экскурс, как создавался классический университет, и раскрывается роль первого ректора, инициатора и сподвижника Степана Владимировича Калмыкова. Цель данной статьи — раскрыть историю и значение открытия классического университета в восточной части России, его решающее значение для развития системы высшего образования в регионе.

Классический университет, фундаментальные исследования, научно-образовательный потенциал, интеграция науки и образования, материально-техническая база, сподвижник

Короткий адрес: https://sciup.org/148331869

IDR: 148331869 | УДК: 378(571.54) | DOI: 10.18101/2307-3330-2025-2-3-26

Текст научной статьи Создание и становление Бурятского государственного университета — первого классического университета Бурятии

Доржиев Ц. З., Дагбаева Н. Ж., Павлов А. Е. Создание и становление Бурятского государственного университета — первого классического университета Бурятии // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2025. № 2. С. 3-26.

Фундаментальное и цивилизационное значение для региона

Создание классического университета в Бурятии (Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова) имело огромное значение для Республики Бурятия и всего восточного региона России. Он стал ключевым фактором социально-экономического, культурного и интеллектуального преобразования всей республики.

Надо подчеркнуть, что в советское время Бурятия входила в число высокообразованных регионов страны. По данным последней переписи населения СССР 1989 г., по доле специалистов с высшим и неоконченным высшим образованием (студенты вузов) буряты занимали второе место в стране. После распада Советского Союза высокую позицию республика не утеряла (табл. 1). Здесь, безусловно, неоценимую роль играет традиционная духовная культура бурят — уважение и почитание Знания как бесценного богатства человечества.

Таблица 1

Число лиц на 1 тыс. населения наиболее многочисленных национальностей России, имеющих высшее и неоконченное высшее образование (студенты вузов) (по данным переписи населения 1989 г., ниже приведены 20 из 159 национальностей)

|

№ |

Национальность |

Число |

№ |

Национальность |

Число |

|

1 |

Евреи |

650 |

11 |

Белорусы |

167 |

|

2 |

Буряты* |

256 |

12 |

Русские |

162 |

|

3 |

Армяне |

229 |

13 |

Черкесы |

156 |

|

4 |

Осетины |

222 |

14 |

Лезгины |

151 |

|

5 |

Украинцы |

197 |

15 |

Хакасы |

145 |

|

6 |

Адыгейцы |

193 |

16 |

Кабардинцы |

140 |

|

7 |

Балкарцы |

174 |

17 |

Кумыки |

123 |

|

8 |

Якуты |

172 |

18 |

Ингуши |

123 |

|

9 |

Калмыки |

171 |

19 |

Алтайцы |

117 |

|

10 |

Карачаевцы |

171 |

20 |

Татары |

113 |

*Буряты, по данным переписи 2002 г., остались на 2-м месте после евреев, но численность снизилась на 35 человек (221). По сводке Росстата, в 2022 г. первое место в стране по числу лиц с учеными степенями, высшим и неоконченным высшим образованием по отношению к общей численности народа занимали евреи (47 442 чел., или 54,4% общей численности этноса), второе место — калмыки (56 417 чел., 31,42%), третье — буряты (132 884 чел., 28,88%), четвертое — осетины (132 232 чел., 27,22%), пятое — якуты (119 350 чел., 24,57%).

Несмотря на высокий уровень образованности населения, в Советской Бурятии в отличие от многих других республик длительное время отсутствовал классический университет. Подготовка кадров велась преимущественно в узкопрофильных вузах педагогического, сельскохозяйственного и технического направлений. Кроме четырех вузов в республике работал научный центр (Бурятский филиал АН СССР) с четырьмя сильными академическим институтами — Бурятский институт общественных наук (с 1997 г. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН), Геологический институт, Бурятский институт биологии (с 1997 г. Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН) и Байкальский институт природопользования. Тесной связи вузов и научного центра не было.

Однако такая система не могла в полной мере удовлетворить потребности региона в высококвалифицированных специалистах, особенно в области фундаментальных наук, гуманитарных дисциплин, а также в таких социально значимых сферах, как медицина и юриспруденция.

Ключевое отличие классического университета заключается в его ориентации на интеграцию образования и науки. Учебный процесс в таком формате строится на основе фундаментальных исследований, что создаёт уникальную среду для формирования интеллектуальной элиты. Такой подход требует от университетского сообщества не только передачи знаний, но и генерации новых — через вовлечение студентов в исследовательскую деятельность, критическое осмысление реальности и распространение научных достижений в интересах общественного прогресса.

Именно создание классического университета в Бурятии стало решающим шагом к преодолению кадрового дефицита, укреплению научного потенциала и формированию интеллектуального ядра региона.

Идея создания Бурятского государственного университета и формирование его образовательного и научного фундамента в духе классического университета по праву принадлежит Степану Владимировичу Калмыкову, который провел огромную организационную и содержательную работу по его созданию. Благодаря ему начался новый этап в развитии высшего образования и науки в Бурятии. Республика за короткий период получила мощный интеллектуальный центр, способный выполнить свою величайшую миссию: осуществление роста интеллектуального потенциала населения прежде всего Байкальского региона, путем создания условий получения ими качественного профессионального образования и активного участия университета в социально-экономической жизни общества.

Интеллектуальный и научный прорыв

Путь организации классического университета в Бурятии оказался тернистым. Он создавался в самый трудный социально-экономический и политический период в стране, в лихие 90-е годы. Идея создания университета принадлежала С. В. Калмыкову и ему же было суждено возглавлять всю организационную работу.

Вопрос об организации классического университета в республике возникал и раньше, но результата не было. В 1960-х гг. обком КПСС и правительство Бурятской АССР по настоянию ученых выступили перед вышестоящими федеральными властями с предложением о создании университета на базе педагогического института. Ходатайство не было поддержано. Основным аргументом было снижение подготовки учительских кадров.

Новый импульс этот вопрос получил в конце 1980-х гг. Инициатором его выступил недавно избранный председатель Комитета Верховного Совета Бурятской АССР по вопросам науки, образования, культуры и спорта, по делам молодежи С. В. Калмыков.

При комитете, которым руководил, он создал общественный аналитический совет по обсуждению актуальных вопросов перспективы развития республики. Совет состоял из людей разных специальностей, работающих в различных организациях. В состав входили деятели культуры, образования, науки, здравоохранения, религиозных конфессий.

На одном из заседаний аналитического совета Степан Владимирович предложил обсудить вопрос об организации университета в г. Улан-Удэ. Отметил, что во всех республиках России есть классические университеты, кроме Бурятии, Тувы и Хакасии. Никто не возражал против создания университета. Главное, как осуществить эту идею, тем более, когда в стране после развала СССР царили анархия и разруха.

На заседании совета были высказаны разные мнения, в результате пришли к выводу, что университет в республике надо создавать по образцу Новосибирского государственного университета (НГУ), чтобы он был интегрирован с научным центром. А в качестве стратегии создания выбрать путь Красноярского университета, сначала филиал Новосибирского университета и потом перевести его в самостоятельный вуз. С этого момента началась активная работа С. В. Калмыкова по реализации идеи и несомненную помощь оказали правительство республики (заместитель председателя по социальному вопросу Г. Н. Манжуев и министр образования С. Д. Намсараев), ученые Бурятского научного центра СО РАН. Начались переговоры с ректоратом Новосибирского университета, ученый совет которого поддержал ходатайство правительства и Народного хурала Бурятии. Не возражал Комитет по высшему образованию Российской Федерации. Таким образом, был дан старт для создания филиала Новосибирского государственного университета в г. Улан-Удэ.

Ученым научного центра СО РАН было поручено разработать учебные программы по ряду специальностей (тогда НГУ имел право составлять собственную программу обучения). Привлекли некоторых ведущих преподавателей из вузов и институтов БНЦ СО РАН. Активное участие в подготовке проекта учебных программ приняли д-р филол. наук, профессор В. И. Рассадин (восточные языки), д-р ист. наук П. Б. Коновалов и д-р ист. наук Н. В. Абаев (история стран Азии), д-р филол. наук Л. Е. Янгутов (философия), канд. экон. наук П. Ж. Хандуев (экономика), канд. биол. наук, доцент Ц. З. Доржиев (биология), д-р мед. наук С. М. Ни-колаев(медицина), д-р физ.-мат. наук, профессор Ц. Б. Шойнжуров (математика), д-р физ.-мат. наук, профессор Д. С. Сандитов (физика), д-р геол.-минерал. наук Д. И. Царев (геология) и др.

Предложили учебную базу на одном из этажей Бурятского индустриального техникума. В подготовке здания к занятиям большую помощь оказал его директор А. В. Цыюфа. На должность директора претендовали три человека из вузов и БНЦ СО РАН. Калмыков настаивал, чтобы директором был ученый, знающий систему обучения в НГУ с интеграцией академическими институтами. Назывались разные фамилии и выбор пал на молодого заведующего лабораторией Института теплофизики СО РАН, д-ра физ.-мат. наук Г.-Н. Б. Дандарона, выпускника Новосибирского университета, выходца из Бурятии.

Гунга-Нимбу Бидъяевич имел очевидные преимущества — он выпускник Новосибирского университета, был совместителем и читал лекции в этом вузе, его лаборатория служила одной из научных баз подготовки студентов НГУ, он знал интеграционную работу университета с академическими институтами СО АН СССР. Немалое значение в тот период имело то, что его однокурсник, профессор В. Н. Врагов работал ректором Новосибирского университета. Также предполагалось, что из Новосибирска приедут с ним в Улан-Удэ другие специалисты. Впоследствии так и получилось. Заместителем директора по учебной и научной работе назначили канд. биол. наук, доцента Ц. З. Доржиева, имеющего опыт работы в вузе и научном институте.

В филиале был сформирован солидный кадровый потенциал в основном из совместителей институтов Бурятского научного центра СО РАН и вузов Улан-Удэ. Были приглашены преподаватели из соседних стран, носители китайского и монгольского языков для ведения занятий на восточном отделении. Руководителями отделений были назначены практически те специалисты, которые участвовали в составлении учебных программ (более подробная информация в статье Ц. З. Доржиева, 2020).

Первые студенты были очень сильными, внушительную долю их составляли медалисты школ. Впоследствии это сказалось на судьбе выпускников, среди которых сегодня много докторов и кандидатов наук, прекрасных специалистов, руководителей министерств, учреждений и т. д.

Хотя филиал Новосибирского университета существовал совсем немного (1992-1995 гг.), он оставил яркий след в истории высшего образования и науки в регионе. Примечательно, что с самого начала в учебном процессе филиала был сформирован своеобразный творческий дух, руководители отделений и преподаватели имели большую свободу творчества в проведении занятий, они были тесно интегрированы с наукой.

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОБРАЗОВАНИЕ. ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО

Заместитель директора по учебной и научной работе доцент Ц. З. Доржиев

Директор филиала НГУ профессор Г.-Н. Б. Дандарон

Важно подчеркнуть, что БГУ — правопреемник Бурятского государственного педагогического института. О БГПИ написано много, среди них своей фундаментальностью отличается монография И. И. Осинского «AlmaMater» (1999), где на огромном архивном материале и на собственных данных описана и анализирована деятельность Бурятского государственного педагогического института имени Доржи Банзарова от даты самого рождения до периода преобразования его в университет. Поэтому нет надобности повторяться.

Тем не менее хочется нам сказать несколько слов об институте, каким он был накануне создания университета, поскольку дальнейшие события по организации классического университета происходили в стенах данного вуза. За 60 лет своего развития он стал одним из ведущих педагогических вузов России, входил по своим показателям в число первых 3–5 институтов страны. Наиболее мощное развитие он получил в период руководства вузом (1968–1987 гг.) профессором И. А. Бату-даевым. За эти годы укрепилась его материальная база, улучшились условия работы преподавателей и сотрудников, учебы и досуга студентов. Институт подготовил много прекрасных учителей школ, немало известных политиков, ученых и талантливых руководителей. И сегодня впечатляют достижения в научной деятельности и рост научно-педагогических кадров, которыми в то время курировал проректор по науке, профессор И. И. Осинский. За эти годы появились сильные кафедры, возглавляемые ведущими учеными: физики (заведующие профессор

Иванов, профессор Д. С. Сандитов), истории (заведующие, профессора Е. Е. Тар-маханов и Д. Б. Улымжиев), русского языка (профессор О. А. Нечаева), философии и социологии (профессора В. И. Затеев, И. И. Осинский) и т. д.

Ректор БГПИ профессор И. А. Батудаев

Проректор по науке БГПИ профессор И. И. Осинский

Определились перспективные научные направления, сформировались первые научные школы. Руководство института в тот период ясно понимало, что статус и престиж высшей школы определяются прежде всего высококвалифицированными научными кадрами и их научными достижениями, что от качественного состава профессорско-преподавательского состава зависит уровень обучения и подготовки специалистов.

К 1995 г. пединститут накануне организации БГУ имел неплохую инфраструктуру и научный потенциал. В 1988–1993 гг., после ухода И. А. Батудаева с должности ректора, институт резко сдал свои позиции, чему были объективные и субъективные причины. С приходом в апреле 1993 г. нового ректора С. В. Калмыкова вуз начал опять возрождаться. Большое внимание, в первую очередь, было уделено оздоровлению социально-психологической обстановки в коллективе, поднятию в нем пассионарного духа. Удалось достичь положительных результатов. При активной поддержке коллектива ректор начал воплощать идею поднятия статуса института до педагогического университета. Но по воле судьбы в данном статусе вуз пребывал не более года (даже многие этого не заметили).

В это время появилась возможность подняться еще на следующую ступень — на уровень классического университета. С. В. Калмыков, имеющий опыт чиновничьей работы и видевший перспективу, использовал такой шанс. Соответствую- щие документы были подготовлены в Бурятском пединституте и от имени президента и правительства Республики Бурятия были отправлены в Москву. Как уже писали выше, в 1994 г. появился указ Президента Российской Федерации, а в 1995 г. постановление Правительства Российской Федерации об организации классического университета в Бурятии на базе вышеназванных вузов.

Филиал Новосибирского университета в г. Улан-Удэ (1992–1995 гг.)

Бурятский пединститут (1932–1995 гг.)

I

Бурятский педуниверситет (окт. 1994 г.)

Бурятский университет (с 1995 г.)

Таким образом, был проделан следующий путь: пединститут (1932 года создания), филиал Новосибирского университета (1992 г.), педуниверситет (1994 г.), классический университет (1995 г.).

Социокультурная трансформация региона

С первых дней образования университета была поставлена цель и намечены четкие задачи деятельности вуза — за короткий период приобрести все атрибуты классического университета, по крайней мере, по основным показателям приблизиться к сибирским и дальневосточным классическим университетам. Прежде всего ориентиром был Иркутский государственный университет. Одних показателей, естественно, недостаточно, нужно было создать здоровый дух, атмосферу классического университета внутри вуза.

В 1996 г. была принята программа развития университета. В ее первоочередные задачи входили:

-

1) перевести постепенно всю учебную программу педагогического профиля на программы классического университета за исключением программ подготовки учительских кадров;

-

2) повысить научно-образовательный потенциал профессорско-преподавательского состава;

-

3) усилить интеграцию университета с академическими институтами БНЦ СО РАН и ИНЦ СО РАН и международные связи, привлечь к преподаванию и научной деятельности ведущих ученых не только России, но и других стран;

-

4) стремиться формировать коллектив с пассионарным мышлением, создать внутри вуза университетский дух;

-

5) укрепить материальную базу.

В целях обеспечения нормального функционирования университета Ученым советом был разработан и принят ряд нормативных документов, регламентирующих деятельность разных подразделений и направлений работы. Были проведены структурные реорганизации. Созданы соответствующие подразделения с четкими функциональными задачами. Некоторые из них были новыми, другие функционировали раньше, но они претерпели изменения.

Первый Ученый совет БГУ был избран из 63 членов, среди них 26 докторов наук, профессоров и 29 кандидатов наук, доцентов.

Первый состав ректората БГУ: ректор профессор С. В. Калмыков, проректор по науке доцент Ц. З. Доржиев (до него в БГПИ эту должность занимал профессор А. Д. Карнышев), проректор по учебной работе доцент Л. П. Ковалева (до нее занимал в БГПИ Ц. З. Доржиев), проректор по заочному обучению доцент В. С. Самсонов, проректор по социальной политике доцент А. Е. Павлов, проректор по административно-хозяйственной работе А. А. Итыгилов.

С. В. Калмыков

Ц.ЕДоржнев Л. П. Ковалева А. Е. Павлов А. А. Шишлов

Первый ректорат Бурятского государственного университета (1995 г.)

Больших усилий потребовала перестройка учебного процесса на университетские планы и программы. Для ее реализации была реорганизована учебная часть в учебно-методический центр (начальник канд. физ.-мат. наук, доцент В. И. Антонов). В 2002 г. центр преобразован в учебно-методическое управление с более широкими функциями (начальник, доцент Г. Н. Фомицкая).

Создана научно-исследовательская часть (начальник канд. ист. наук В. В. Но-могоева). Расширены функции отдела аспирантуры (заведующий канд. пед. наук Г. И. Рогалева). Начало функционировать издательство (директор К. А. Баторова) с двумя структурными подразделениями — редакционно-издательским отделом (заведующая И. Х. Оширова) и типографией (заведующая Н. Н. Татарникова). Был утвержден редакционно-издательский совет университета (председатель профессор Ц. З. Доржиев). Начался выпуск вузовской многотиражной газеты «Бурятский университет» (редактор Л. К. Синегрибов). Создан международный отдел (начальник Г. Б. Халанова).

Произошли изменения в структуре бухгалтерии и планового отдела. Они были реорганизованы в управления: управление бухгалтерского учета и финансового контроля (начальник С. И. Батуева, с 2002 г. Т. С. Ринчинова) и планово-финансовое управление (начальник Л. В. Халтуева). Из отдела кадров (начальник Т. О. Дармаева) выделился как самостоятельное подразделение студенческий отдел кадров (начальник Т. М. Бадмаева). Расширена функция канцелярии и на ее базе создан общий отдел (заведующая С. Ц. Ломпоева). Структурные изменения произошли и в административно-хозяйственной части, появились новые отделы.

Деканы и заведующие кафедрами БГУ (период становления БГУ)

Некоторые изменения касались руководства факультетов (институтов), кафедр и других подразделений. Ректором было принято мудрое решение о назначении деканами и заведующими некоторых факультетов и кафедр директоров и ведущих ученых из институтов Бурятского и Иркутского научных центров по совместительству. Деканами (директорами) в первые годы становления БГУ были назначены профессора Л. Е. Янгутов и С. М. Николаев, академик РАН В. А. Ильин, заведующими кафедрами — академик РАН Г. А. Жеребцов, чл.- кор. РАН В. М. Корсунов, академик РАН С. Н. Васильев, доктора наук, профессора Л. Л. Абаева, Ж. Г. Базарова, А. Б. Иметхенов, Д. М. Могнонов, В. И. Рассадин, Ю. И. Скуратов, А. П. Семенов, Д. И. Царев.

Заведующие кафедрами и преподаватели БГУ с ректором С. В. Калмыковым: проф. Т. И. Корсунова, чл.-кор. РАН В. М. Корсунов, академик РАН А. М. Ильин, чл.-кор. РАН И. В. Гордиенко, чл.-кор. РАО С. В. Калмыков

(период становления БГУ)

Когда во главе факультетов и кафедр оказались представители Академии наук, очень быстро и естественным путем пошла интеграция университета и институтов Академии наук. Материальная база университета была еще слабой и поэтому часть занятий студентов проходила в зданиях институтов БНЦ СО РАН, а специальность «геология» полностью села на базу Геологического института, химия частично Института естественных наук (ныне Байкальского института природопользования). Включились в образовательный процесс многие научные сотрудники институтов академии, взяли на себя руководство производственными практиками и курсовыми и дипломными работами, а некоторые — руководство аспирантами. Внешне в однотонную и размеренную академическую жизнь была внесена некоторая оживленность и задор молодости.

В начальный период с пониманием отнеслись к проблемам университета директора институтов и оказывали посильную помощь. Это чл.-кор. РАН В. М. Корсунов (Институт общей и экспериментальной биологии), д-р геол.-минерал. наук Э. Г. Конников (Геологический институт СО РАН), академик РАН А. К. Тулохо-нов (Байкальский институт природопользования), академик Б. В. Базаров (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН), академик РАН Г. А. Жеребцов (Институт земной коры ИНЦ СО РАН).

Таким образом, благодаря поддержке наших коллег и разумной политике С. В. Калмыкова относительно быстро была выполнена одна из сложных задач — интеграция университета и академической науки. Безусловно, огромную роль они сыграли в становлении университета, дали огромный толчок к развитию науки и повышению качества преподавания в университете.

Еще одна тесная интеграция университета состоялась с медицинскими учреждениями г. Улан-Удэ. И сегодня они являются основными базами подготовки студентов медицинского факультета (института). Здесь большую роль сыграло понимание Министерства здравоохранения, главных врачей республиканской, железнодорожной и других больниц. Многие ведущие врачи-практики принимают активное участие в подготовке студентов-медиков.Эта еще одна из сторон интеграции в цепи «образование — наука — производство».

Повышение научного потенциала

Благодаря интеграции университета и академической науки заметно поднялся научный потенциал университета. Но этого было недостаточно, надо было усилить потенциал за счет внутренних резервов. Требовалось расширение количества специальностей аспирантуры внутри вуза, открытие докторантуры, диссертационных советов, повышение публикационной активности преподавателей, налаживание издательской деятельности. Необходимо было активизировать научно-исследовательскую работу студентов, через нее подготовить молодежь к научной работе и провести отбор из среды талантливых выпускников для поступления в аспирантуру. Еще одна большая задача — подготовка ученых высшей квалификации, докторов наук.

Разработка механизмов реализации этой работы обсуждали в ректорате, много дельных идей было высказано С. В. Калмыковым. Чтобы иметь реальное представление о положении в университете, нам пришлось провести тщательный анализ того, что было в вузе (такую работу мы начали еще в пединституте). Изучить кадровый состав всех кафедр, составить список потенциальных будущих докторов наук и талантливой молодежи, наметить кафедры, где есть возможность открыть аспирантуру. В ректорате проходило неформальное обсуждение и выработка стратегий реализации не только данного вопроса и многих других проблем.

Кадровый вопрос был одним из центральных. Степан Владимирович с участием проректоров проводил совещание отдельно с заведующими кафедрами, докторами наук и профессорами, потенциальными докторантами, молодежью. Иногда собирали небольшими группами по близким научным направлениям. После этого приходилось вести индивидуальную беседу с отдельными преподавателями для оказания персональной помощи. Такие совещания и встречи проводились регулярно, они были содержательными и познавательными. Главное, ректорат был в курсе дел на кафедрах, знали проблемы многих сотрудников, особенно молодежи. К нашему удивлению, Степан Владимирович знал практически всех, весь коллектив университета по имени и отчеству и даже мог охарактеризовать каждого.

В результате был выработан общий подход, который был принят в виде положения на Ученом совете. Суть его — моральная и материальная поддержка сотрудников, выполняющих диссертационные работы: докторантам оплатить стипендию на уровне зарплаты доцента, соискателям для завершения диссертации дать творческий отпуск до 6 месяцев или стажировку с сохранением зарплаты в полном объеме, а также оплатить дорогу в оба конца до Москвы или других городов для работы в библиотеках и научных лабораториях. Аспирантам от университета, обучающимся в других городах, независимо от получаемой ими стипендии дополнительно платить стипендию. Аспирантам, обучающимся в БГУ, один раз за период обучения дать оплачиваемую командировку в центральные города для работы в библиотеке. В Москве нам приходилось собирать наших докторантов и аспирантов для беседы и неформального отчета. Также ректорат практиковал ежегодную встречу с аспирантами, обучающимися у себя в университете. После окончания сроков стажировки, командировки, аспирантуры соискатели обязательно информировали ректорат о результатах своих работ. Приходилось некоторым дополнительно дать возможность завершения диссертации.

Был введен пункт стимулирующего характера — премия за успешную защиту диссертации, 100 000 рублей за защиту докторской диссертации, 50 000 рублей — кандидатской диссертации (сумма поощрения в соответствии тем временам).

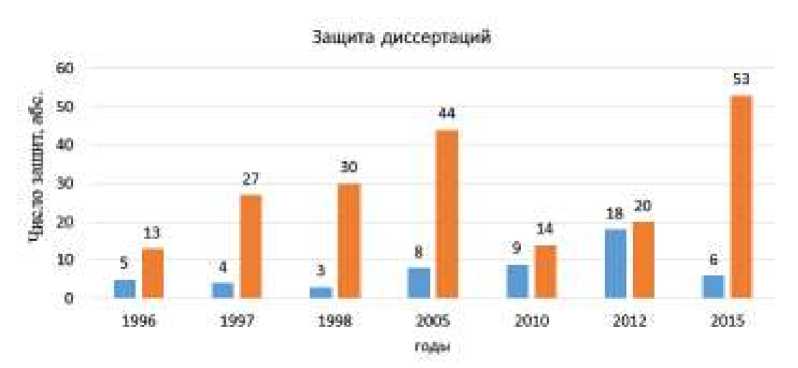

Такая поддержка, естественно, имела исключительно большой эффект. Многие вдохновились, начали вытаскивать из «сундука» свои запылившиеся черновики рукописей (у некоторых были почти готовые работы) и материалы. По мере готовности они пользовались данной услугой, потому что в договоре с ними предусматривалась обязательная защита диссертации. Пошли защиты, только в первые три года, с 1996 по 1998 г., преподавателями университета защищено 12 докторских и 70 кандидатских диссертаций, в том числе в 1996 г. 5 докторских и 13 кандидатских, в 1997 г. соответственно 4 и 27, в 1998 г. 3 и 30. Дальше еще больше: в 2005 г. 8 и 44, в 2010 г. 9 и 14, в 2015 г. 6 и 53. А в 2012 г. отмечено рекордное количество преподавателей, защитивших докторские диссертации, — 22, кандидатские диссертации защитили 18,PhD — 2. Такого размаха в ректорате не ожидали. Нам иногда задают вопрос: «Откуда деньги?». В то время, конечно, было сложно, но выход находили. Об этом позже.

Вообще регулярные встречи с коллективом университета, отдельных факультетов и институтов, с отдельными группами сотрудников, ветеранами, со студентами разных специальностей, активистами, участниками ансамбля «Байкальские волны», победителями олимпиад, спортсменами, профессорами, которые регулярно проводил Степан Владимирович с участием проректоров, приносили огромную пользу в деятельности всего университета.

■ ДйКПф£1Ж ■ ШЩШКШк:

Динамика защиты диссертаций преподавателями, докторантами и аспирантами в период становления БГУ

Аспирантура, докторантура

Продолжая разговор о повышении научно-образовательного потенциала, следует остановиться на работе аспирантуры и докторантуры. В 1996 г. набирали аспирантов по 21 специальности, в 2000 г. — по 32, в 2015 г. — по 50. В 1995 г. набор аспирантов на бюджетной основе не превышал 20 человек, каждый год старались увеличивать набор, в 2005 г. его довели до 69 (из них 7 договорных), в 2010 г. — 142 (71), в 2015 г. — 82 (49).

В 1996 г. впервые в вузе открыта докторантура по специальностям «социальная философия» и «социальная структура, социальные институты и процессы» (философские и социологические науки). Уже через несколько лет докторантура была создана по историческим, филологическим, педагогическим, физико-математическим, биологическим, медицинским наукам. В 2015 г. набор в докторантуру проводился по 12 научным специальностям.

Изменение общего научного потенциала БГУ

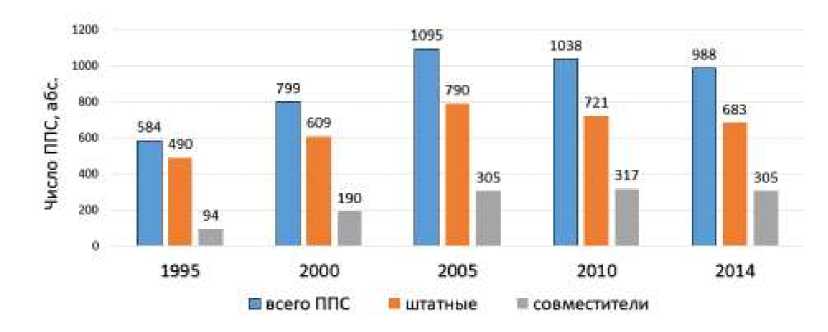

С открытием новых специальностей потребовалось привлечение новых преподавателей). В результате увеличился профессорско-преподавательский состав (ППС)). К 2005 г. по сравнению с 1995 г. численность по всем группам преподавателей увеличилась почти в два раза. За 20 лет (2014 г.) общее количество ППС увеличилось в 1,7 раза, в том числе штатных на 200, или 1,4 раза, совместителей на 210 человек, или в 3,2 раза.

Динамика профессорско-преподавательского состава в период становления БГУ

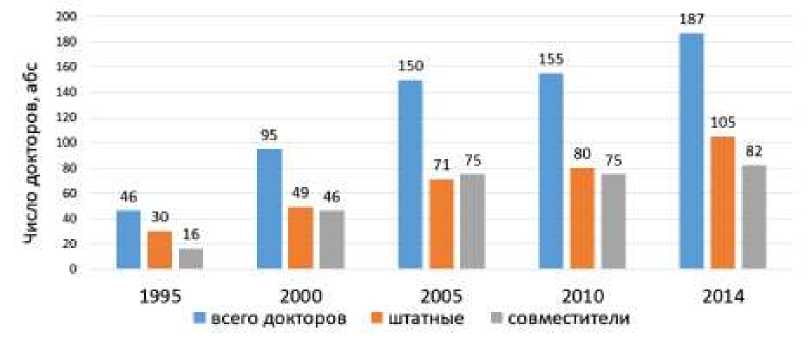

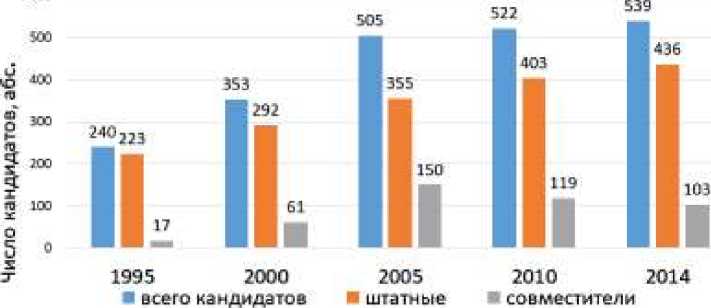

Изменился качественный состав ППС. С 1995 по 2014 г. количество преподавателей с учеными степенями увеличилось в 1,5 раза, а докторов наук — на 141 человека, или в 4,1 раза, в том числе штатных — на 75 человек, или в 3,5 раза, совместителей — на 66, или в 5,12 раза). Также значительно изменился в положительную сторону количество кандидатов наук. За этот же период (1995–2014 гг.) их число увеличилось в 2,3 раза, в том числе штатных — в 2,0 раза, совместителей — в 6,1 раза. Особенно впечатляет огромный скачок количества докторов наук.

Динамика численности докторов наук в период становления БГУ

Динамика численности кандидатов наук в период становления БГУ

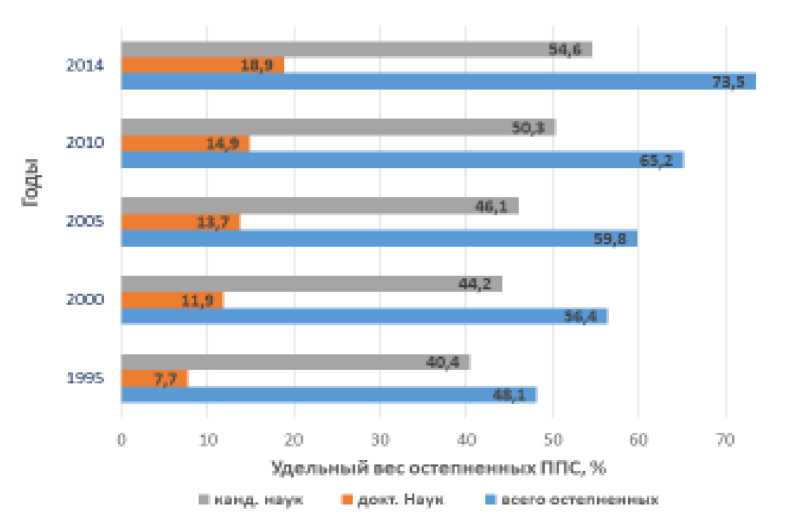

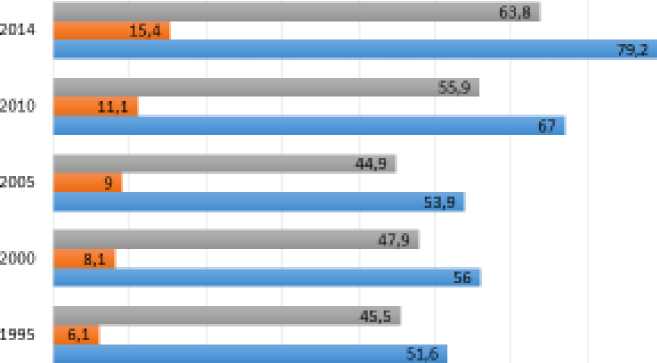

В связи с положительной динамикой численности докторов и кандидатов наук в БГУ изменился удельный вес ППС с учеными степенями. По доле штатных преподавателей к 2010 г. университет соответствовал требованиям классического университета (12% докторов наук и 60% кандидатов наук).

Динамика удельного веса (%) ППС БГУ с 1995 по 2014 г.

с ученой степенью, включая штатных преподавателей и совместителей

0 IC 20 3D 40 5 0 «I TH Й0

Чит HI Ы И MC ОСППНШНМК lint N пыд.ийун ■дрм.Муя ■ aai мат >•<«■< ш

Динамика доли штатных преподавателей БГУ, имеющих ученую степень, с 1995 по 2014 г.

Диссертационные советы

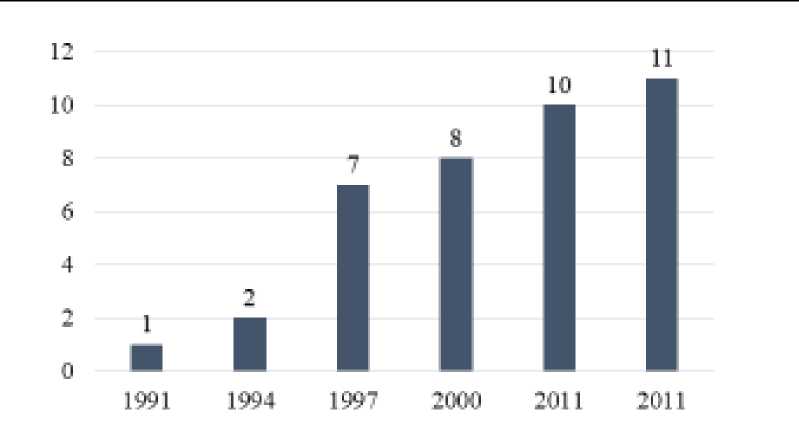

Первый диссертационный совет был создан еще в пединституте в 1991 г. по философским и социологическим наукам (председатель профессор И. И. Осинский). В 1994 г. был открыт совместный монгольско-бурятский диссертационный совет по педагогическим и психологическим наукам. Заседания проходили в г. Улан-Баторе (Монголия).

Результаты роста научного потенциала университета в БГУ сказались не только на увеличении числа специальностей аспирантуры и докторантуры, но и на открытии диссертационных советов. Это уже признанный показатель высокого научного и научно-организационного уровня университета по тем или иным направлениям и специальностям. Ректор С. В. Калмыков взял под личный контроль открытие диссоветов. По этому вопросу регулярно проходили консультационные работы с сильными кафедрами и научными лидерами. Параллельно работали с ВАК Российской Федерации. В 1997 г. создаются сразу 5 новых советов: по педагогическим сразу два совета, биологическим, географическим и историческим наукам. Эти советы принимали кандидатские диссертации. В этом же году совет по защите философских и социологических наук стал докторским. После этого все советы начали принимать на защиту докторские диссертации. В 2000 г. при БГУ работало 8 диссоветов, в 2011 г. — 10, в 2012 г. — 11, в 2015 г. их число сократилось по объективным и субъективным причинам до 7 советов.

Динамика количества диссертационных советов в период становления БГУ

Эффективность работы советов была высокой. Например, на совете по биологическим наукам (председатель Ц. З. Доржиев) за 18 лет функционирования было защищено более 300 докторских и кандидатских диссертаций аспирантами, докторантами и соискателями научных центров и вузов от Красноярска до Южного Сахалина, от Якутии до Улан-Батора. Не было ни одного случая возврата и отклонения ВАК диссертаций.

Издательство, научные журналы и публикации

С первых дней существования ректорат университета обращал внимание на публикационную активность преподавателей и сотрудников, осознавая, что это одно из ключевых направлений работы, определяющих научную мощь вуза. Оценка статуса ученого проводится не только по ученой степени и ученому званию (внешняя оболочка, «фантик»), а по его реальным результатам труда (внутреннее содержание). Это качественные статьи, монографии, содержательные доклады, наличие учеников, создание новых научных направлений и научной школы, организация и участие в научных изысканиях и мероприятиях, признание его научных заслуг в ученых кругах страны и мира.

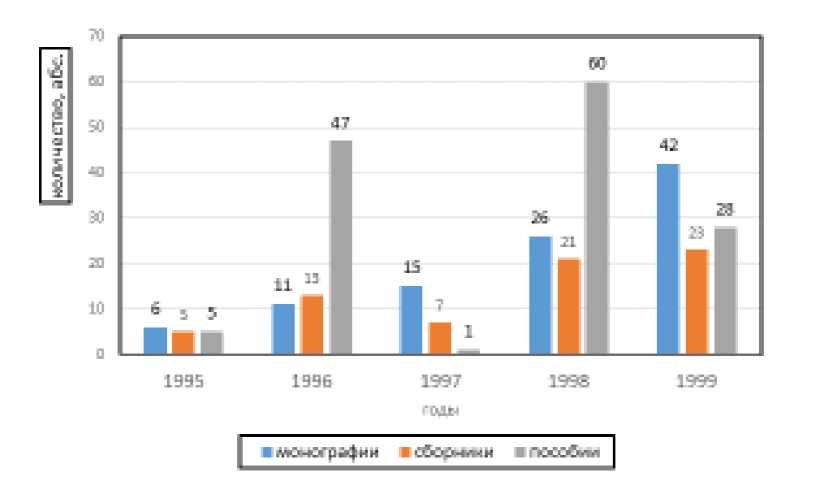

Реализация многих из перечисленных качеств ученого зависит от условий труда. В первую очередь, от возможностей делать и показывать свой труд. Поэтому ректорат взялся за создание издательства и научных журналов. В 1997 г. получили разрешение на открытие издательства. Появилось издательство (первый директор К. А. Баторова), расширили редакционно-издательский отдел, типографию. Несмотря на финансовые трудности, изыскали возможность приобретения самого необходимого оборудования. Это первое в республике вузовское издательство. Решили выпускать периодические научные журналы. Обсуждали разные варианты названий и приняли название «Вестник Бурятского госуниверситета». Это также первый научный журнал в республике. В ректорате постоянно интересовались работой издательства, потому что понимали его роль в жизни университета. По мере возможности улучшали условия работы издательства. Со временем оно стало одним из лучших подразделений университета, благодаря его деятельности был сделан прорыв в научной работе вуза, были сняты многие проблемы.

Первый номер «Вестника» вышел в 1997 г. и вскоре БГУ стал издавать 15 научных журналов. Через некоторое время большинство из них вошло в Перечень рецензируемых журналов ВАК России. Каждый номер журнала внимательно просматривали в ректорате, иногда обсуждали статьи наших авторов.

Задумки были разные, хотели выпустить научно-популярные издания «Бурятия» (вышло несколько выпусков), «Известные люди Бурятии» (также вышло несколько выпусков) и др. С созданием издательства, расширением редакторско-издательского отдела, типографии количество публикаций в университете резко возросло.

Через три года в 1998 г. по сравнению с 1995 г. количество монографий и сборников увеличилось в четыре раза, учебных пособий в 12 раз. В дальнейшем публикационная активность университета оставалась на высоком уровне. Количество монографий доходило до 60–70, а в 2010 г. — до 120. Наш университет по количеству публикаций вошел в первую тройку лидирующей группы сибирских и дальневосточных вузов.

Студенческая наука

Эта одно из недостаточно развитых звеньев нашей деятельности, прежде всего на большинстве выпускающих кафедр. В отчетах, конечно, показаны прекрасные результаты, но в реальности мы сильно отстаем от многих классических университетов. Причин несколько, касается прежде всего естественных специальностей, медиков. Из-за дефицита или отсутствия научных лабораторий студенты принимают недостаточное участие в научных изысканиях кафедр, нет в учебных планах методов научных исследований на младших курсах. Сокращены сроки полевых практик на младших курсах у естественников, где раньше осваивали азы методик. Еще хорошо не отлажена организация производственных практик студентов. У естественников на старших курсах неэффективно проводятся большие практикумы, на которых студенты обязаны знакомиться с методами экспериментальной работы. Опять же это связано со слабой оснащенностью кафедр оборудованием. В этом отношении выигрывают студенты специальностей, которые занимаются в лабораториях институтов БНЦ СО РАН.

Еще одна проблема, касающаяся студентов и преподавателей, — слабое знание английского языка, международного языка ученых. Проблемы понятны, нужны действия.

Научные конференции

Проведение конференции решает несколько задач. Во-первых, идет демонстрация и оценка уровня наших исследований на фоне других научных центров. По качеству и содержанию докладов обычно судят о потенциале вуза в данной области и оценивают уровень конкретного ученого. Во-вторых, выступление на больших конференциях позволяет докладчику, особенно молодому, пройти психологический барьер, преодолеть синдром провинциальности. Отсюда важно на таких конференциях «прокатать» молодежь. В-третьих, на подобных конференциях проходят знакомства и налаживание творческих связей со своими близкими по духу и направлениям коллегами, что важно для дальнейшей работы. В-четвертых, подготовка и проведение конференции является своего рода учебой и практической реализацией организационных способностей кафедры или факультета, их руководителей, мобилизацией всего коллектива. Естественно, во время конференции и неофициальных мероприятий решаются и другие вопросы, вплоть до разработки совместных проектов, обмен специалистами и т. д. Очень важно активное участие в таких конференциях руководства вуза, отдельная встреча его с ведущими учеными.

Ректорат с первых дней организации вуза особое внимание уделял конференциям. Ректор Степан Владимирович всегда лично руководил крупными конференциями, четко ставил задачу и расставлял людей. Поэтому все конференции приносили пользу организаторам. Не будем перечислять все конференции, сведения о них можно найти в годовых отчетах университета.

Улучшение материально-технической базы

Университет за первые годы существования значительно укрепил материально-техническую базу, улучшил жилищные условия преподавателей. Все это на фоне практического отсутствия финансов поддержки из федерального министерства. Благодаря огромному дипломатическому таланту Степана Владимировича, умелому управлению проректора Архипа Абзаевича Итыгилова удалось за короткое время расширить учебные площади, не тратя практически ни копейки средств. Совершить подобное чудо, конечно, не всякому под силу. Нам приходилось участвовать во многих переговорах и каждый раз восхищались высоким мастерством ректора. За счет дипломатии было взято в оперативное управление дом спорта «Труд» с подтрибунными помещениями и стадионом «Спартак», двухэтажное здание по ул. Учебная (пос. Бурвод, Левый Берег) (общая площадь 1 201,2 м2), бывший детский сад (Железнодорожный район) (550 м2), здание поликлиники (Железнодорожный район) (4 498,5 м2). В результате учебные площади выросли в 1,5 раза (с 31 919 до 43 019 м2).

Это еще не все. В 1999 г. введен административный корпус площадью 360 м2 (корпус АХЧ). Чуть раньше был приобретен (также бесплатно) пансионат «Байкал» на оз. Байкал (с. Максимиха), там же построены спальные коттеджи (159 м2). На Щучьем озере в пансионате «Олимп» сооружена гостиница (170 м2). В 2014 г. был введен в эксплуатацию новый учебно-административный корпус на театральной площади г. Улан-Удэ, отличающийся своей уникальной архитектурой.

В целях улучшения жилищных условий преподавателей в 117-м квартале г. Улан-Удэ были выделены земельные участки и построено 9 жилых домов, которые безвозмездно были переданы нуждающимся преподавателям. Дома были построены на договорных условиях за образовательные услуги сельским районам.

Университет за эти годы приобрел для хозяйственных нужд автомобили-самосвалы, микроавтобусы, трактор, в общей сложности 20 единиц техники. Усть-Ордынский округ помог университету приобрести 70 компьютеров.

Было сделано многое другое. Большая часть всего, что было указано выше, приобретено с минимальными финансовыми затратами со стороны университета. В то время университет из федерального бюджета финансировался более или менее стабильно только по двум статьям «зарплата» и «стипендия», и то зарплату задерживали и не полностью выдали. В редчайших случаях покрывали часть затрат по электроэнергии и теплу. Ремонтные и другие работы приходилось делать из внебюджетных средств.

В такой сложный экономический период для страны успешно могут работать только талантливые руководители, к которым относим С. В. Калмыкова.

Итогом научного и кадрового прорыва стало то, что университет предоставил молодежи Бурятии возможность получать качественное классическое образование, не уезжая за тысячи километров в центральные вузы России. Это способствовало закреплению талантливой молодежи в регионе. Создание вуза способствовало формированию городской интеллигенции: он стал ядром, вокруг которого сформировалась новая социальная прослойка — бурятская советская, а затем и российская интеллигенция (учителя, врачи, ученые, инженеры, деятели культуры), которая стала движущей силой развития республики.

Еще одни важный аспект: классический университет по своей природе явился площадкой для междисциплинарного и межкультурного диалога. Он сыграл ключевую роль в интеграции бурятской культуры в общероссийское и мировое научное и культурное пространство , одновременно способствуя ее сохранению и глубокому изучению.