Создание инбредных линий подсолнечника из сорта фаворит с низким кислотным числом масла в семенах

Автор: Демурин Я.Н., Пикалова Н.А., Левуцкая А.Н.

Статья в выпуске: 2 (141), 2009 года.

Бесплатный доступ

Дизруптивный отбор при самоопылении растений сорта Фаворит позволил получить 31 линию с низкими значениями кислотного числа (КЧ) масла семян - около 1 мг КОН/г. Высокие значения КЧ до 12 мг КОН/г наблюдались только в пораженных семенах с отдельных корзинок, поэтому линий с высоким КЧ без поражения семян создать не удалось. Коэффициент наследуемости был около 10%. В прорастающих семенах с низким исходным КЧ масла (около 0,8) происходило достоверное, но не существенное в рамках общего фенотипического варьирования признака увеличение КЧ до значения 1,5 мг КОН/г. Полученные данные подтверждают гипотезу о преобладающей роли липаз патогенов в повышении КЧ масла в семенах подсолнечника.

Подсолнечник, семена, качество масла, кислотное число, свободные жирные кислоты, дизруптивный отбор

Короткий адрес: https://sciup.org/142150900

IDR: 142150900

Текст научной статьи Создание инбредных линий подсолнечника из сорта фаворит с низким кислотным числом масла в семенах

В семенах подсолнечника активность фермента липазы, катализирующего гидролиз молекул триацилглицеролов, наблюдается при влажности семянок более 8 % с оптимумом в 12-14 % [1, 2]. Высокое содержание свободных жирных кислот, измеряемое кислотным числом (КЧ), значительно ухудшает качество масла, что позволяет рассматривать этот признак как селекционнозначимый.

При изучении популяции сорта Передовик был обнаружен большой размах варьирования КЧ в масле семян отдельных корзинок (от 0,7 до 6,1 мг КОН/г) после их инкубации в оптимальных условиях для действия липазы. Было высказано обоснованное предположение о возможности отбора на снижение КЧ, т.к. между родительской корзинкой и потомством даже в условиях свободного переопыления наблюдался значительный коэффициент положительной корреляции – 0,82 [3].

В 1993 г. после направленного отбора по признаку устойчивости к гидролитическому распаду масла в семенах из сорта подсолнечника Юбилейный 60 был получен сорт Фаворит [4]. В семенах сорта Фаворит активность липазы до и после инкубирования была в 1,8 раза ниже по сравнению с сортом-контролем, а КЧ – в 2,8 раза [5].

Изучение семян различных сортов подсолнечника проведенное во ВНИИ жиров, также показало более низкие значения КЧ масла для сорта Фаворит [6], тогда как данные, полученные в Кубанском государственном технологическом университете, не подтверждают подобных преимуществ этого сорта [7]. Сорт Фаворит сопоставим с родоначальным сортом Юбилейный 60 по урожайности, масличности и лузжистости семянок, но имеет сниженную на 5 г массу 1000 семянок [8].

Параметры вариационного ряда значений КЧ масла семян без их инкубации для 46 изученных селекционных линий и образцов генетической коллекции ВНИИМК были: среднее значение – 3,5; лимиты – 0,7 и 24,2 мг КОН/г. Поражение семян варьировало от 0 до 60 % при положительной корреляции с КЧ масла. Ветвистые отцовские линии подсолнечника селекции ВНИИМК отличались в 2 раза более низким КЧ масла после инкубации семян по отношению к однокорзиночным материнским формам [9].

Очевидна тенденция снижения КЧ масла в генетически более мелких семенах при сравнении разных сортов и линий, тогда как в более мелких семенах, полученных после фракционирования урожая товарных посевов и сформировавшихся, вероятно, в неблагоприятных условиях среды, КЧ, наоборот, принимает более высокие значения.

Общепризнанно, что липолитические ферменты патогенов приводят к сильному возрастанию КЧ масла при поражении семян растительноядными клопами и микофлорой [10, 11, 12]. Так, поражение семян белой гнилью в полевых условиях увеличило КЧ масла с 0,6 до 61,1 мг КОН/г, а также уменьшило всхожесть семян с 93 до 11 % [13].

Общее поражение семян у 11 различных генотипов подсолнечника варьировало от 4 % для линии ВК580 и сорта Фаворит до 44 % у крупноплодных сортов Лакомка и СПК. При этом пределы изменчивости КЧ масла составили от 0,98 мг КОН/г для линии ВК276 до 8,76 у сорта Лакомка. Коэффициент корреляции между пораженностью семян и КЧ масла был r = 0,64 [14].

Изучение генетики КЧ масла сдерживалось отсутствием константных линий подсолнечника с различным уровнем значений признака, необходимых для проведения гибридологического анализа. Целью нашей работы было получение инбредных линий из сорта Фаворит с составлением индивидуальных родословных и попыткой проведения дизруптивного (разрывающего) отбора по признаку КЧ масла семян из исходной популяции. Очевидно, что минимальные значения КЧ важны для практической селекции, тогда как максимальные – для создания генетической коллекции.

Материалы и методы. В качестве материала исследований использовали семена суперэлиты сорта Фаворит, полученные из отдела селекции сортов подсолнечника ВНИИМК.

Растения выращивали в полевых условиях при расстановке 70×35 см по одному в гнезде. Принудительное самоопыление проводили под индивидуальными сетчатыми изоляторами по принятой в лаборатории генетики методике.

Оценку поражения семян подсолнечника проводили визуально по наличию любых отклонений от их обычной белой окраски – от темных пятен различных оттенков до некрозов. При этом семянки освобождали от лузги и осматривали семена по 100 штук каждого образца на наличие укусов насекомых и признаков болезней.

КЧ масла в семянках определяли экспресс-методом, разработанным П.С. Поповым в отделе биохимии ВНИИМК. При этом требуется средняя проба семянок 5-10 г, а для аналитической пробы используется один грамм измельченных семянок, что позволяет изучать признак в отдельной корзинке [3, 5].

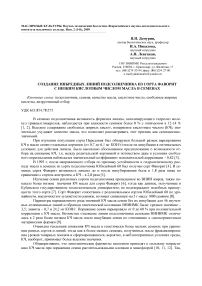

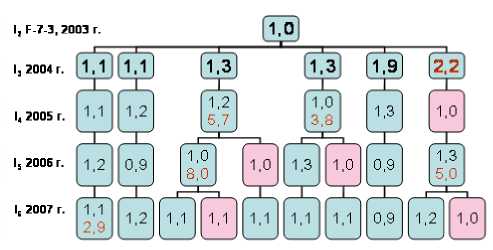

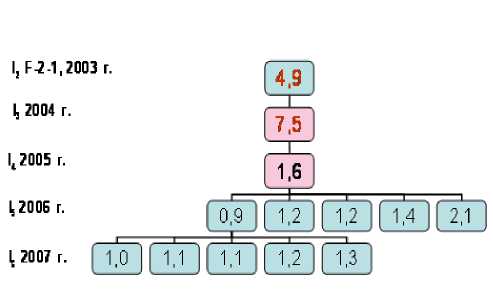

Результаты и обсуждение. Летом 2002 г. 10 растений сорта Фаворит были самоопылены и с 8-и из них получены семена I1. Каждая корзинка сформировала не менее 100 семян, что указывало на удачное для дальнейшей работы отсутствие генов самонесовместимости. В полевых условиях 2003 г. было продолжено самоопыление и получены семена I 2 с 15 растений. После определения КЧ масла было отобрано по две корзинки с минимальным и максимальным значением – 0,8; 1,0; 4,9 и 5,3 мг КОН/г соответственно. Начиная с этих четырех родоначальных корзинок ежегодно (2004, 2005, 2006 и 2007 гг.) проводился дизруптивный индивидуальный отбор на минимальное и максимальное значение признака при самоопылении и биохимическом анализе семян отдельных корзинок (рис. 1, 2, 3 и 4).

На каждом этапе самоопыляли около 5 растений в потомстве отдельных исходных корзинок, поэтому для ясности представления на рисунках показаны сокращённые версии родословных. В 2007 г. были получены семена I6 при самоопылении растений I5 31 инбредной линии по родословным № I, II, III и IV.

Во все годы на всех поколениях для всех четырех родословных наблюдалась одна закономерность, заключающаяся в появлении корзинок как с высоким, так и низким значением КЧ в потомстве от исходной корзинки с любыми значениями этого признака. Высокие значения КЧ всегда сопровождались сильным поражением семян патогенами, а низкие величины – около 1 мг КОН/г – характеризовались отсутствием или незначительной степенью поражения. Так, например, по родословной № I в 2006 г. максимальное КЧ масла в семенах I5 4,8 и 9,0 мг КОН/г сопровождалось пораженностью семян в корзинках 20 и 65 % соответственно. Аналогичная закономерность наблюдалась нами и при изучении линий генетической коллекции, включая селекционные линии ВНИИМК.

Коэффициент наследуемости, определенный как коэффициент детерминации d = r2, в ряду родитель-потомок по всем родословным, был незначительным – 0,1 (поколение I3/I4, 2004/2005 гг.), 13,8 (поколение I4/I5, 2005/2006 гг.) и 7,7 % (поколение I5/I6, 2006/2007 гг.), в среднем за три года около 7 %. При этом коэффициент линейной регрессии в ряду родитель-потомок, в свою очередь, принял значение 0,03, 0,15 и 0,13 соответственно, что позволяет оценить коэффициент наследуемости: в среднем за три года около 10 %. В целом невысокий коэффициент наследуемости призна- ка КЧ масла семян, определённый двумя способами, объясняет неэффективность дизруптивного отбора.

|

, Ғ-7-1,3003 г. |

Lo^i |

||||||||||

|

33004 г |

1. |

4 |

2,3 |

U1J |

|||||||

|

t3005 г |

09 |

1.0 1 |

09 |

^J |

Lo^9_ |

||||||

|

53006 г |

1,0 4,8 |

1,2 |

1,2 9,0 |

1,1 |

1,1 |

||||||

|

t 3007 г |

' 0.8 1 4^1 |

1 |

1 > ,2 |

' 0,9 ' 4J |

' 0,8 ' |

1 1____ |

,2 |

—1— 1,1 1 |

z1—-. 1.0 . 2'9 . |

||

Рисунок 1 – Родословная № I инбредных линий из сорта Фаворит

(Цифры внутри ячеек означают КЧ масла семян отдельных самоопылённых корзинок;

верхние и нижние значения внутри ячейки соответствуют потомствам первой и второй ячеек в следующем поколении).

Рисунок 2 – Родословная № II инбредных линий из сорта Фаворит

Рисунок 3 – Родословная № III инбредных линий из сорта Фаворит

Рисунок 4 – Родословная № IV инбредных линий из сорта Фаворит

В 2004, 2005, 2006 и 2007 гг. наблюдалось достоверное уменьшение КЧ масла в семенах от самоопыления под индивидуальными изоляторами по всем родословным, в среднем КЧ было 2,3; 2,0; 1,6 и 1,2 мг КОН/г соответственно. В самый засушливый 2007 г. изучаемый признак принял при этом минимальное значение. По результатам однофакторного дисперсионного анализа этих данных доля влияния фактора «условия года выращивания» составила 15 %.

В результате самоопыления впервые получена 31 инбредная линия из сорта Фаворит (табл. 1). По родословным № I, II, II и IV создано 7, 10, 1 и 13 линий соответственно.

Таблица 1 – Характеристика инбредных линий I5 из сорта Фаворит

ВНИИМК, Краснодар, 2007 г.

|

Линия |

Период всходы-цветение, дни |

Высота растения, см |

Диаметр корзинки, см |

Масса 1000 семянок, г |

Лузжи-стость, % |

Мас-личность, % |

КЧ масла, мг КОН/г |

Лабо-ратор-ная всхожесть, % |

|

Ф7-1-1-2-1 |

52 |

140 |

15 |

72 |

30,3 |

42,5 |

1,2 |

94 |

|

Ф7-1-1-2-5 |

51 |

140 |

15 |

73 |

31,5 |

40,7 |

1,3 |

93 |

|

Ф7-1-2-7-2 |

52 |

138 |

15 |

68 |

33,0 |

39,4 |

1,2 |

95 |

|

Ф7-1-3-4-5 |

53 |

132 |

14 |

69 |

32,4 |

39,4 |

1,3 |

93 |

|

Ф7-1-4-6-5 |

52 |

139 |

13 |

74 |

32,1 |

39,3 |

1,2 |

98 |

|

Ф7-1-4-6-3 |

53 |

139 |

15 |

69 |

34,5 |

37,5 |

1,5 |

93 |

|

Ф7-1-5-6-1 |

52 |

133 |

14 |

68 |

34,3 |

37,2 |

1,3 |

94 |

|

Ф7-3-1-1-3 |

56 |

140 |

16 |

68 |

31,8 |

41,2 |

1,1 |

97 |

|

Ф7-3-1-1-1 |

56 |

134 |

13 |

55 |

29,9 |

42,9 |

1,1 |

95 |

|

Ф7-3-1-5-2 |

56 |

141 |

14 |

66 |

29,0 |

42,3 |

1,2 |

96 |

|

Ф7-3-2-5-1 |

56 |

139 |

18 |

90 |

36,1 |

35,7 |

1,2 |

94 |

|

Ф7-3-3-1-5 |

56 |

148 |

13 |

87 |

32,6 |

39,4 |

1,1 |

97 |

|

Ф7-3-3-5-1 |

56 |

135 |

14 |

77 |

32,3 |

39,6 |

1,2 |

97 |

|

Ф7-3-4-1-1 |

56 |

149 |

14 |

71 |

32,6 |

39,0 |

1,4 |

92 |

|

Ф7-3-5-1-5 |

53 |

145 |

15 |

69 |

33,7 |

37,5 |

1,2 |

95 |

|

Ф7-3-5-1-3 |

53 |

145 |

13 |

65 |

31,8 |

40,2 |

1,2 |

96 |

|

Ф7-3-6-1-5 |

53 |

138 |

13 |

59 |

31,6 |

42,7 |

0,9 |

99 |

|

Ф2-1-2-2-5 |

55 |

141 |

13 |

65 |

33,4 |

41,1 |

1,0 |

97 |

|

Ф8-2-1-5-2 |

54 |

152 |

14 |

67 |

32,1 |

40,0 |

1,0 |

98 |

|

Ф8-2-1-5-3 |

54 |

148 |

15 |

73 |

32,3 |

40,3 |

1,1 |

96 |

|

Ф8-2-2-1-2 |

53 |

132 |

15 |

67 |

33,5 |

41,3 |

1,0 |

96 |

|

Ф8-2-2-3-3 |

54 |

133 |

15 |

65 |

32,5 |

40,5 |

1,0 |

97 |

|

Ф8-2-3-2-1 |

54 |

142 |

14 |

67 |

29,7 |

42,8 |

1,1 |

96 |

|

Ф8-2-3-3-1 |

54 |

135 |

13 |

57 |

30,3 |

41,6 |

1,2 |

95 |

|

Ф8-2-4-5-1 |

54 |

144 |

15 |

72 |

30,1 |

43,1 |

0,8 |

98 |

|

Ф8-2-4-1-4 |

53 |

140 |

16 |

71 |

33,5 |

39,3 |

1,2 |

97 |

|

Ф8-2-5-2-1 |

54 |

147 |

16 |

64 |

30,6 |

42,1 |

1,1 |

98 |

|

Ф8-2-5-2-5 |

54 |

140 |

14 |

60 |

30,2 |

42,8 |

1,0 |

98 |

|

Ф8-2-5-1-4 |

52 |

134 |

14 |

69 |

29,6 |

43,0 |

0,8 |

99 |

|

Ф8-2-6-3-1 |

54 |

139 |

13 |

74 |

29,1 |

43,6 |

1,0 |

98 |

|

Ф8-2-6-5-2 |

54 |

144 |

14 |

78 |

31,2 |

41,5 |

1,4 |

95 |

Растения I5 этих линий в 2007 г. зацветали в течение 5 дней, варьировали по высоте от 132 до 152 см и диаметру корзинки от 13 до 18 см. Семянки изменялись по массе 1000 штук от 55 до 90 г, лузжистости – 29,0-36,1 %, масличности – 35,7-43,1 % и лабораторной всхожести – 92-99 %. КЧ масла семян растений I 5 от свободного цветения по всем родословным было низким, в среднем 1,1, и варьировало в незначительном интервале от 0,8 до 1,5 мг КОН/г при НСР 05 0,3. Аналогичная закономерность наблюдалась и в 2006 г. для корзинок I4, КЧ масла семян которых изменялось от 0,9 до 1,7 при среднем значении 1,2 КОН/г.

Таким образом, изучение наследования признака КЧ масла при использовании принудительного самоопыления и индивидуального дизруптивного отбора из популяции сорта Фаворит указывает на отсутствие возможности получения двух типов линий – с высоким значением КЧ при отсутствии поражения семян, а также с низким значением КЧ у сильно поражённых семян. Все полученные инбредные линии обладали важным для практической селекции признаком низкого КЧ в масле – около 1 мг КОН/г.

В связи с тем, что общий гидролитический потенциал в семянке определяется двумя основными компонентами – липазой подсолнечника и липазами патогенов, представлялось важным выяснение вклада собственной липазы культурного растения в общую гидролитическую активность.

В качестве материала исследования использовали семянки инбредной линии из сорта Фаворит Ф7-1-4-6 (I4) и сорта Мастер урожая 2005 г., которые обладали низкими значениями КЧ, внешне непораженными семенами, влажностью 5,0 и 4,4 %, а также масличностью 45 и 52 % соответственно.

Определение лабораторной всхожести семянок на 5-й день показало наличие 92 % нормально развитых проростков для линии Ф7-1-4-6 и 88 % для сорта Мастер (табл. 2). К признакам пораженности проростков были отнесены любые отклонения от их нормальной окраски, включая потемнения на корнях, а также явные аномалии в интенсивности их роста. Проростки были высушены при 130 оС, размолоты и проанализированы.

Таблица 2 – Лабораторная всхожесть семянок подсолнечника

ВНИИМК, Краснодар, 2006 г.

|

Генотип |

Число проростков, шт. |

Всхожесть, % |

||

|

всего |

нормальных |

пораженных |

||

|

Фаворит 7-1-4-6 |

200 |

184 |

16 |

92 |

|

Мастер |

200 |

175 |

25 |

88 |

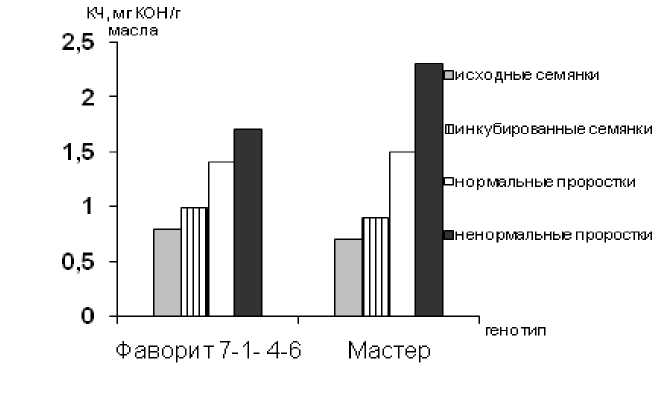

Инкубация семянок в условиях их повышенной влажности (около 14 %) без прорастания в течение семи дней по методу определения стойкости масла к гидролитическому распаду в семенах показала незначительное, но достоверное увеличение КЧ с 0,8 до 1,0 для линии Ф7-1-4-6 и с 0,7 до 0,9 для сорта Мастер, т.е. на 0,2 мг КОН/г (НСР 05 = 0,1) для обоих образцов, или приблизительно на 25 % (рис. 5).

Рисунок 5 – Влияние прорастания семянок на кислотное число масла, ВНИИМК, Краснодар, 2006 г.

С другой стороны, в проросших нормальных семянках произошло увеличение КЧ с 0,8 до 1,4 для линии Ф7-1-4-6 и с 0,7 до 1,5 для сорта Мастер, т.е. на 0,6 и 0,8 мг КОН/г соответственно, или на 75 и 114 %, в среднем – на 95 %. Этот прирост значений КЧ обеспечивается, очевидно, гидролитической активностью липазы подсолнечника при мобилизации запасных липидов семян во время их прорастания.

В поражённых проростках увеличение КЧ составило с 0,8 до 1,7 для линии Ф7-1-4-6 и с 0,7 до 2,3 для сорта Мастер, т.е. на 0,9 и 1,6 мг КОН/г соответственно, или на 113 и 229 %, в среднем – на 171 %. В этот прирост значений КЧ вносит вклад, очевидно, деятельность как липазы подсолнечника, так и патогенов.

Таким образом, в прорастающих семенах подсолнечника с низким исходным КЧ масла (около 0,8) происходит достоверное, но не существенное в рамках общего фенотипического варьирования признака увеличение КЧ на 0,7 до значения 1,5 мг КОН/г (т.е. до содержания свободных жирных кислот в масле приблизительно 0,8 %). Следовательно, даже при максимальной интенсивности действия липазы подсолнечника во время мобилизации запасных липидов в процессе прорастания семени не происходит накопления большого количества свободных жирных кислот в клетках.

Теоретически, если оценить размах фенотипического варьирования признака КЧ масла по лимитам от минимума 0,7 до максимума 24,2 [9], т.е. R=23,5 мг КОН/г, то значение 0,7, соответствующее собственной липолитической активности семян подсолнечника, оценивается размером доли всего в 3 %. Остальные 97 % изменчивости связаны, очевидно, с гидролитическим действием липаз патогенов.

Обнаруживаемые очевидные генотипические отличия между линиями и сортами подсолнечника могут объясняться различными механизмами устойчивости к болезням и вредителям и контролироваться соответствующими генетическими системами. В частности, сорт Фаворит обладает признаком повышенной устойчивости масла в семенах к гидролитическому распаду, вероятно, не за счёт снижения активности липазы подсолнечника, что вызвало бы снижение всхожести его семян, а за счёт снижения активности липаз патогенов в семенах. Выяснение причин этого явления является перспективной фитопатологической задачей.

Заключение. Дизруптивный отбор при самоопылении растений сорта Фаворит позволил получить линии только с низким значением КЧ масла семян – около 1 мг КОН/г. Высокие значения КЧ наблюдались исключительно в поражённых семенах с отдельных корзинок, что сделало невозможным создание линий с одновременно высоким КЧ и внешне здоровыми семенами.