Создание карт расселения мордвы в Сибирском крае на основе материалов Всесоюзной переписи населения 1926 г

Автор: Ивлиева Наталья Георгиевна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение. Для мордовского народа характерно проживание существенной доли этноса за пределами этнической территории. В данной статье с помощью современных методов картографической визуализации и математико-картографического моделирования выявляются особенности его расселения в Сибири. Объектом исследования послужила территория размещения мордовского этноса. Предмет исследования - картографическое представление размещения мордвы в Сибири на основе переписи населения. Целью исследований стало выявление особенностей размещения мордовского населения в Сибирском крае по данным Всесоюзной переписи 1926 г. с помощью ГИС-технологий. Разработанные карты могут быть использованы в дальнейшем историками, географами, специалистами по финно-угроведению и др. Материалы и методы. Учетно-статистическими источниками выступили материалы Всесоюзной переписи населения 1926 г. В рамках данной работы были применены функциональные возможности ГИС MapInfo для геоинформационного картографирования. Результаты исследования и их обсуждение. Чтобы выяснить размещение мордвы в Сибири в 1920-е гг., мы реконструировали сетку административного устройства территории того времени. В результате выполненного картографического моделирования на основе ГИС-технологий была создана серия карт Сибирского края, показывающих пространственные аспекты расселения мордовского этноса на разных территориальных уровнях. Применение геоинформационных методов в исторических исследованиях позволило объединить и проанализировать разнообразные источники, зрительно представить характер и особенности распространения мордовского этноса. Заключение. Интеграция наук, ставшая одной из ведущих научных тенденций, создает новые знания. Большой массив данных, полученных посредством переписей населения, можно эффективно анализировать на основе современных ГИС-технологий. Созданная серия карт по материалам Всесоюзной переписи населения 1926 г. обеспечивает возможность изучения пространственно-временных особенностей расселения мордвы в Сибири.

Карты, мордовские переселенцы, сибирский край, всесоюзная перепись населения 1926 г, гис-технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/14723363

IDR: 14723363 | УДК: 528.94:314

Текст научной статьи Создание карт расселения мордвы в Сибирском крае на основе материалов Всесоюзной переписи населения 1926 г

Хорошо известно, что мордва относится к числу дисперсно расселенных этносов. Существенная ее доля (55,2 %, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.) проживает за пределами Республики Мордовия. Поэтому в исследованиях, посвященных изучению ареалов проживания мордовского этноса, необходимо уделять внимание разным территориальным уровням и временны́ м периодам, чтобы проследить пространственно-временные аспекты размещения этноса. На основе геоинформационного картографирования и ГИС-технологий на кафедре геодезии, картографии и геоинформатики Национального Мордовского государствен- ного университета им. Н. П. Огарева в рамках ПНР-2 «Фундаментальные и прикладные исследования в области финноугроведения» реализован ряд проектов [7–9; 13].

Целостного представления о пространственных данных не могут дать ни текст, ни таблица. Его может предоставить только их графическая визуализация, объединяющая позиционную и непозиционную составляющие. С помощью современных методов картографической визуализации и математико-картографического моделирования можно выявить закономерности и особенности процессов расселения мордвы на любой территории. В статье мы рас-

^u> ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ сматриваем тему расселения мордвы в Сибири, где и сегодня проживает значительная ее часть.

Современный уровень развития картографии, картографических методов исследования и геоинформатики способствует новому этапу изучения истории формирования и развития финно-угорских народов, их особенностей и многообразия [7, 87 ].

В качестве объекта исследования выступила территория размещения мордовского этноса. Предмет исследования – картографическое представление размещения мордвы в Сибири на основе переписи населения.

Целью исследований стало выявление особенностей размещения мордовского населения в Сибирском крае по данным Всесоюзной переписи 1926 г. с использованием ГИС-технологий. Для ее достижения решались следующие задачи:

-

1) сбор и оценка картографических, учетно-статистических и литературных источников с точки зрения их пригодности при составлении тематических карт размещения мордовского этноса;

-

2) подготовка цифровых карт-основ административно-территориального деления (АТД) Сибирского края для изучаемого периода;

-

3) составление тематических карт, показывающих пространственные аспекты расселения мордовского этноса в Сибири на разных территориальных уровнях.

Геоинформационные технологии позволяют объединять пространственные и тематические данные и создавать определенным образом согласованную структуру, поэтому после представления пространственных данных в цифровой форме открываются дополнительные возможности для их анализа.

Обзор литературы

Мордовский народ является одним из крупных народов финно-угорской языковой семьи в Российской Федерации, который, несмотря на все исторические коллизии, сумел сохранить богатейшую национальную культуру и национальное самосознание [14, 40]. В последнее время в Республике Мордовия на основе этнографи- ческих исследований активно проводится изучение мордовской диаспоры в Российской Федерации. Работа в этом направлении началась с Дальнего Востока и Сибири [14, 43]. Социокультурная адаптация мордвы в Сибири и на Дальнем Востоке (середина ХIX – начало XXI в.) подробно проанализирована Л. Н. Щанкиной, отдельно прослежена динамика численности переселившейся мордвы в пространственном и хронологическом диапазоне исследования [18].

В этом русле работают и отдельные исследователи в тех регионах, где проживает мордва. Например, этнокультурная и этносоциальная история мордвы Верхнего Приобья в границах Алтайского края с XIX в. рассмотрена М. А. Овчаровой [16], ею дана и демографическая характеристика указанной этнотерриториальной группы [15]. Массовые крестьянские переселения во второй половине XIX – начале XX в. отличались полиэтничностью. Т. К. Щеглова отмечает, что в ходе этого процесса формировались как этнические анклавы, так и этноконтактные зоны, и подчеркивает важность не только изучения динамики численности народов Алтая, чем исследователи так или иначе занимались, но и картографирования динамики их расселения, формирования этно-контактных зон с выделением этнокультурных групп [19, 104 ].

Современные проблемы развития финно-угорских народов России наиболее ярко проявились в демографической динамике XX – начала XXI в. и наглядно отражены в материалах переписей населения и разных статистических публикациях. Демографическое развитие финно-угров подверглось воздействию многих факторов, важнейшими из которых были процессы ассимиляции, депопуляции, миграции и деградации [10, 8]. Как отмечает В. К. Абрамов, на демографическую динамику мордвы влияли разнообразные факторы: исторические процессы, определявшие темпы и масштабы естественного русско-мордовского смешения и в значительной мере обусловленные предшествовавшей национальной политикой; общероссийские социальные и экономические условия, вызвавшие общий рост населения страны; методика проведения переписей или получения данных текущей статистики; моральнопсихологическое состояние мордовского населения в момент проведения переписи [1, 54]. Тем не менее пространственные и временны́ е особенности размещения мордовского этноса более или менее точно можно проследить по переписям населения. На основе таких материалов в серии карт наглядно показаны динамика численности и особенности расселения мордвы по областям Республики Казахстан [11, 72–75].

Современная картография претерпела значительные модификации, и главное проявление изменений заключается в том, что раньше карты рассматривались только как графические модели (изображения и иллюстрации), сейчас это еще и данные [12, 38 ]. Сегодня карты создаются методами геоинформационного картографирования на основе баз данных.

Об использовании ГИС при анализе количественных показателей пространственно-координированных объектов и явлений и новых возможностях применения карт в исторических исследованиях говорилось уже в последнее десятилетие XX в. [22; 29]. Зарубежный опыт применения ГИС в исторических исследованиях обобщен в работе [2]. Подробный анализ российских историкодемографических исследований, выполненных с помощью компьютерных технологий, дан в статье [3]. Основные принципы организации данных в исторических ГИС указаны в работах [21; 23]. Рассмотрены и новые возможности исторических исследований при использовании ГИС-технологий для интеграции различной информации [6; 27].

Применение ГИС-технологий для анализа и картографического моделирования состояния и изменений демографических характеристик населения на основе материалов переписей населения привлекает географов, историков, картографов и др. [11; 28]. Методы картографической визуализации геопространственных данных подробно рассмотрены в работе [24].

Можно отметить ряд статей, в которых описываются методы и технологии проведения геоинформационного мониторинга этнических процессов на различных территориальных уровнях [20; 25; 26]. ГИС-технологиям в картографическом моделировании регионального расселения уделено особое внимание в статье [17], причем наряду с традиционными способами картографирования расселения населения были опробованы и нетрадиционные подходы.

Современные функциональные возможности ГИС-программ, методы и технологии проведения геоинформационного моделирования обеспечивают их широкое использование в исторических исследованиях и позволяют более или менее точно выявлять пространственные и временны́ е особенности размещения мордовского этноса по переписям населения.

Материалы и методы

В качестве учетно-статистических источников мы взяли материалы Всесоюзной переписи населения 1926 г. (часть из них доступна на сайте еженедельной демографической газеты «Демоскоп Weekly»). Для уточнения границ районов, округов, названий центров административных единиц применялся справочник административно-территориального деления Сибири, изданный в 1966 г. Для составления географических основ карт были использованы готовые цифровые слои политико-административного деления Российской Федерации и карта Сибирского края масштаба 1: 3 000 000 (1930 г.). Поскольку источниками для тематического содержания карт являлись только статистические материалы, учтенные по административным единицам, то карты составлялись способами картограмм, картодиаграмм и точечным с учетом того, какая характеристика явления должна присутствовать на создаваемой карте – суммарная или относительная. В рамках данной работы были задействованы функциональные возможности ГИС-пакетов ArcGIS и MapInfo для геоинформационного картографирования.

Результаты исследования и их обсуждение

Сибирь стала одним из основных регионов миграций крестьян во второй половине XIX – начале XX в. Правительство стимулировало этот процесс, так как большая территория требовала сельскохозяйственного освоения. Значительную массу переселенцев поставляло Поволжье, в их числе была и мордва. Первая Всеобщая перепись Российской империи 1897 г. показала в Сибири 20,8 тыс. мордвы, в основном в Томской и Енисейской губерниях (соответственно 14 702 и 3 773 человека). В начале XX в. численность мордовского населения значительно возросла в Сибири и на Дальнем Востоке.

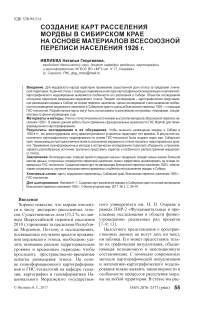

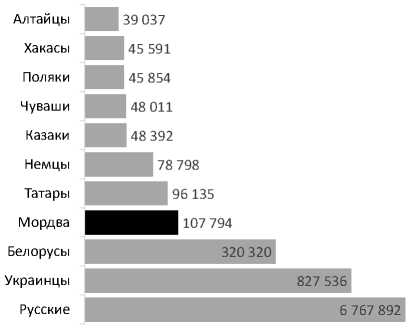

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., в Сибирском крае насчитывалось 107,8 тыс. человек мордвы [5], или 8 % от численности всего мордовского этноса в РСФСР. Мордва являлась достаточно многочисленным народом в Сибирском крае и уступала по численности лишь русскому, украинскому и белорусскому народам (рис. 1). Мордовское население распределялось здесь неоднородно. На рис. 2 можно видеть, что более 10 тыс. человек мордвы проживало в Барнаульском (25 059 человек), Кузнецком (14 031), Минусинском (11 792), Новосибирском (10 457) и Бийском (10 296 человек) округах.

Основным источником для изучения размещения мордвы в Сибири в середине 1920-х гг. явились опубликованные материалы первой Всесоюзной переписи населения по Сибирскому краю [5]. Их достоинство заключается в учете размещения (численности) населения (включая данные о поле, народности и родном языке) на различных территориальных уровнях (край, округ и район, а также отдельные населенные пункты с указанием численно преобладающей национальности). Следует заметить, что специально к проведению переписи были подготовлены инструкции, перечень народностей, перечень языков и т. д., а также приняты дополнительные постанов-

Рис. 1. Национальный состав населения Сибирского края. 1926 г.

Киренский

Тарский Иркутский Тулунский Хакасский

Ойратская АО Славгородский

Красноярский Барабинский

Ачинский

Канский

Рубцовский

Омский

Каменский

Томский

Бийский

Новосибирский

Минусинский Кузнецкий

Барнаульский

] 536

] 547

] 860

-

□ 1 303

-

□ 1 829

-

■ 2 363

-

■ 2 405

3 239

4 191

4 282

^^н 6 212

^м 7 833

^^^^н 10 296

^^^^м 10 457

^^^^^н 11 792

I 14 031

] 25 059

Рис. 2. Распределение мордовского населения по округам Сибирского края. 1926 г.

ления комиссии по переписи. В этих постановлениях говорилось, что «хотя термин “народность” и поставлен с целью подчеркнуть необходимость сведений о племенном (этнографическом) составе населения, все же определение народности предоставляется самому опрашиваемому… Лица, потерявшие связь с народностью своих предков, могут пока- зывать народность, к которой в настоящее время себя относят» [4, III]. Интересны для изучения и данные о распределении постоянного населения на местных и неместных уроженцев, и распределении последних по месту рождения. Это обеспечивает возможность провести анализ и помогает составить разнообразные карты населения, в том числе о расселении мордвы в Сибири.

Перед исследованием пространственно-временных особенностей размещения мордвы в Сибири в 1920-е гг. вначале необходимо реконструировать сетку административного устройства территории в изучаемый период, поскольку учет населения в материалах переписи дается по административно-территориальным единицам, существовавшим на момент ее проведения.

В 1920-е гг. проводились коренные преобразования АТД России в соответствии с экономическим районированием страны: вместо губерний и уездов создавались края, области и округа. Сибирский край был образован в 1925 г. и просуществовал как самостоятельный субъект РСФСР всего 5 лет. На 17 декабря 1926 г. в его состав входили 19 округов, Ойратская автономная область и Туру-ханский край. Пространственный охват края был очень велик и напоминал территорию современного Сибирского федерального округа (без Забайкальского края, Республики Бурятия и Республики Тува). Последующие реформы АТД сильно перестроили административнотерриториальную сетку Сибири.

Источником формирования базы пространственных данных для нас послужила растровая копия карты Сибирского края масштаба 1: 3 000 000 (1930 г.). На бумажной карте имелись потертости и заломы, что существенно затрудняло распознавание объектов при оцифровке. К тому же на ней административное деление показано по данным районирования 1929 г. За 3 года, прошедших после переписи населения, в крае изменились границы и состав округов (упразднили Тарский и Тулунский округа, многие районы укрупнили и т. п.). Поэтому пришлось исполь- зовать дополнительные источники, чтобы уточнить границы районов и округов в соответствии с АТД Сибирского края на декабрь 1926 г. Для составления карт наиболее важным оказался справочник АТД Сибири с материалами архивных учреждений об изменениях в административнотерриториальном устройстве региона. Все изменения АТД в 1920-е гг. уточнялись по старым картам и современным топографическим картам; общее представление о внешних границах и внутреннем делении административных единиц дала картосхема Сибирского края из материалов переписи 1926 г.

На любом уровне историко-географических исследований трудно обойтись без пространственного представления изучаемых событий и явлений. Сегодня создание любого картографического произведения не обходится без применения ГИС-технологий, которые позволяют одновременно обрабатывать тематические, пространственные и временные данные, предоставляют новые методы анализа и визуализации результатов. В работе в качестве ГИС-среды была выбрана программа MapInfo Professional, предлагающая пользователю широкий набор функциональных возможностей, как по анализу и обработке данных, так и по их картографическому отображению. Масштаб карт устанавливался в зависимости от достаточной для составления карты степени подробности данных, размера листа, выводимого на печать. Картографическая проекция - нормальная равноугольная коническая проекция с двумя стандартными параллелями – Ф 1 = 50° с. ш., ф2 = 60° с. ш. В результате выполненного картографического моделирования на основе ГИС-технологий была создана серия карт Сибирского края.

В начале XX в. численность мордовского населения в Сибири значительно выросла, и предлагаемая нами серия карт позволяет выявить особенности его размещения по территории края. В ней можно выделить два блока: первый включает характеристику размещения мордвы по крупным административно-

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ территориальным единицам (округам), второй – по более мелким (районам).

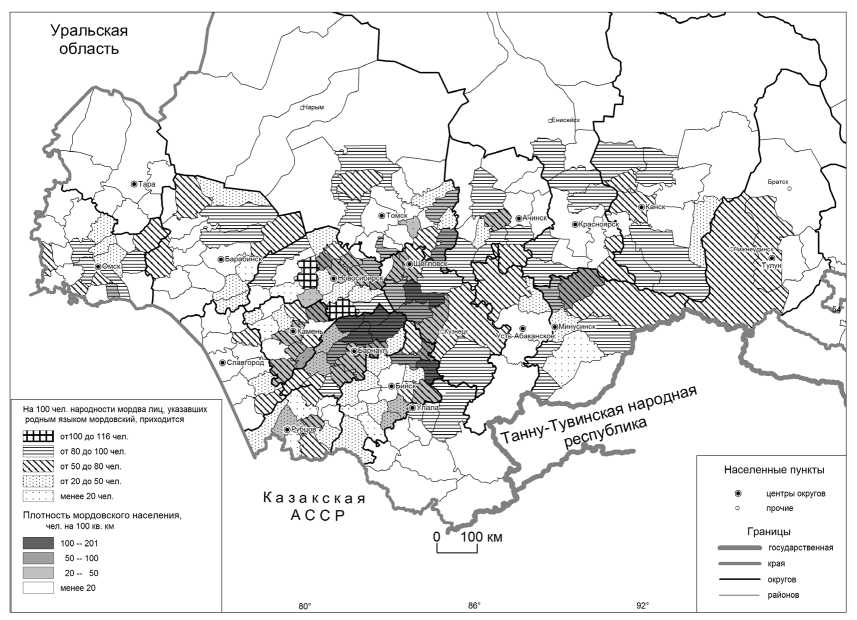

Первая карта отображает административно-территориальное устрой ство Сибирского края на момент проведения переписи населения. Основные элементы содержания: политические и административные границы, столицы, административные центры, прочие населенные пункты, пути сообщения. Населенные пункты указаны значками. Вторая карта показывает долю мордвы в округах от всего мордовского населения Сибирского края способом картодиаграмм. На третьей карте способом картограммы дана плотность мордовского населения по округам края (число представителей мордвы на 100 км2). На следующей карте способом картограммы отображен процент мордовского населения, способом картодиаграммы - его абсолютная численность в округах (рис. 3; ранее она была опубликована в [8]). Все перечисленные карты составили первый блок серии, который дает общее представление о распределении мордвы по территории края. Они показывают, что мордовское население проживало в основ- ном на юге Западной Сибири, а частично в Восточной Сибири (в Минусинском и Канском округах). На картах даются суммарные или усредненные характеристики, учтенные по крупным единицам АТД. Поэтому неоднородность распространения явления внутри округов скрыта, и даже, что свойственно картограммам, создается ложное впечатление резкой смены населенности мордвой территории на границах округов.

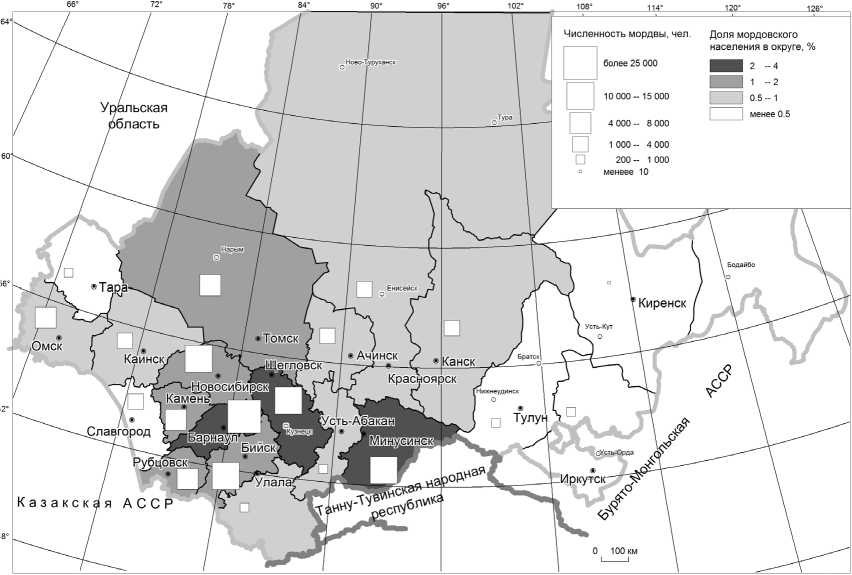

Совершенно иная картина открывается, когда переходим на уровень более мелких единиц АТД – районов (рис. 4). Здесь четко видны пространственная дифференциация размещения мордовского населения и неоднородность его распределения внутри округов. Три округа края на карте показаны серым фоном из-за малочисленности этноса в них (в Киренском округе проживали всего 3 человека, в Иркутском и Тарском – менее 300 человек); сведения по районам о численности проживавшей в них мордвы отсутствовали. В Ачинском, Канском, Красноярском, Томском и Тулунском округах и Ойратской авто-

Рис . 3. Численность и доля мордвы по округам Сибирского края. 1926 г.

номной области были районы, на территории которых не проживали представители мордовского этноса или же их было мало (менее 0,1 % от всего населения). Административные районы с малым числом мордвы встречались также в Барабинском, Новосибирском, Омском, Славгородском и Хакасском округах. В то же время в 71 районе из разных округов Сибирского края доля мордвы составляла от 1 до 5 %, а в 9 районах (из них 3 – в Барнаульском, 2 – в Томском и по одному в Бийском, Кузнецком, Новосибирском и Минусинском округах) – от 5 до 10 %. Выделяются 3 района, в которых более 10 % жителей составляла мордва. Это Залесовский район Барнаульского округа, Ленинский – Кузнецкого, Идринский – Минусинского.

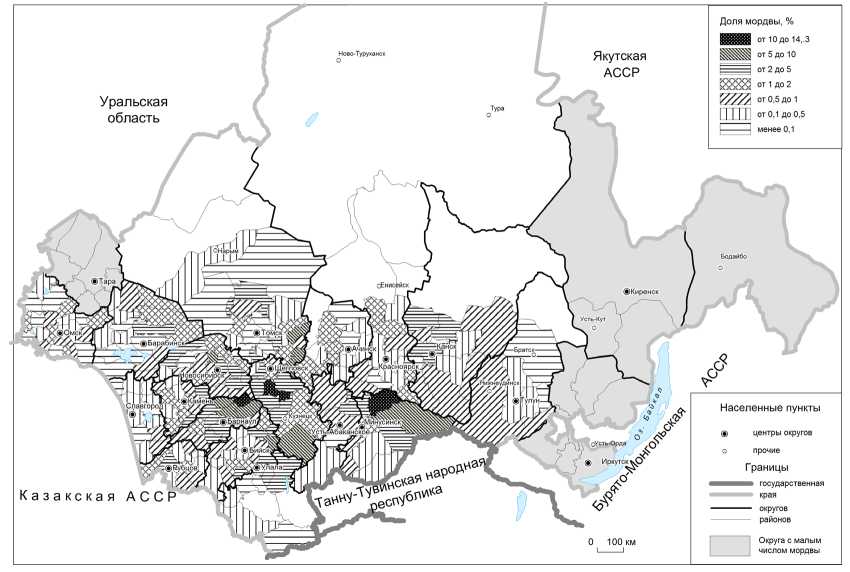

Населенность территории выражается главным образом в показателях плотности населения, поэтому на основе ГИС-технологий были вычислены площади районов и построена карта плотности мордовского населения (рис. 5). Хотя и здесь, несмотря на то, что в отдельных районах мордва проживала достаточно компактно, используемый способ картографирования «размазывает» население по всей их территории. Чтобы разгрузить карту и улучшить ее читаемость, информация дается только по районам, в которых, по материалам переписи, насчитывалось более 100 человек мордвы. Кроме того, на карте отражен еще один расчетный показатель: соотношение числа лиц, указавших в качестве родного языка мордовский, к числу лиц, причисливших себя к мордве. Данные о народности и родном языке взяты из материалов переписи населения. Можно видеть, что значения показателей сильно варьируют на территории края. А в двух районах Новосибирского округа число указавших мордовский язык родным превышает число проживавшей здесь мордвы. Следует заметить, что согласно указаниям инструкций и наставлению по проведению переписи населения 1926 г. «родным языком признается тот, которым опрашиваемый лучше всего владеет или на котором обыкновенно говорит», «родным языком детей, не умеющих говорить, считать язык матери» [4, III]. Учи-

Рис . 4. Доля мордовского населения по районам. 1926 г.

тывая, что определение народности предоставлялось самому отвечавшему, причинами значительных расхождений между числом мордовского населения и числом лиц, указавших мордовский язык родным, могли быть смешанные браки, процессы ассимиляции, нюансы проведения переписей и др. Созданные тематические карты показывают пространственные особенности размещения мордовского этноса, которые без визуализации обнаружить непросто.

Сопоставляя отображенные на рис. 5 показатели, а также картографическое изображение на рис. 3, привлекая данные о распределении населения на местных и неместных уроженцев, распределении последних по месту рождения и т. д., можно выполнить различный пространственно-временной анализ. Например, провести дифференциацию территории, выделить ареалы, различающиеся периодом заселения, местом рождения переселенцев, компактности проживания и т. п., отметить этнокон-тактные зоны, где мордва уже к 1926 г.

подверглась ассимиляции. Дополнительным источником может служить Список населенных мест Сибирского края 1926 г., изданный Сибирским статистическим отделом в 2 томах, в котором есть сведения о времени возникновения населенных пунктов и численности населения, указана численно преобладавшая в них национальность и т. д.

Применение геоинформационных методов в исторических исследованиях позволяет объединить и проанализировать разнообразные источники, зрительно представить характер и особенности распространения изучаемого явления, а возможно, выявить неочевидные пространственные закономерности.

Заключение

Интеграция наук, ставшая одной из ведущих тенденций современного развития научного мировоззрения, позволяет создавать новые знания.

Большой массив данных, полученных посредством переписей населения, можно эффективно анализировать на основе

Рис . 5. Мордовское население и данные о родном языке. 1926 г.

современных ГИС-технологий. С помощью методов геоинформационного моделирования и картографирования можно не только визуализировать исходную информацию, но и выявлять не столь очевидные пространственные аспекты размещения этносов на той или иной территории.

Созданная серия карт по материалам Всесоюзной переписи населения 1926 г. обеспечивает дополнительную воз- можность изучения пространственновременных особенностей расселения мордвы в Сибири, в том числе с целью сохранения уникального социокультурного ландшафта, материального и духовного потенциала мордовского народа, его этнического своеобразия. Разработанные карты могут быть использованы в дальнейшем историками, географами, специалистами по финно-угроведению и др.

Поступила 13.04.2017, опубликована 13.12.2017

Список литературы Создание карт расселения мордвы в Сибирском крае на основе материалов Всесоюзной переписи населения 1926 г

- Абрамов В. К. Демографическая динамика мордовского населения России в XX в.//Финно-угорский мир. 2011. № 1 (7). С. 54-61. URL: http://csfu.mrsu.ru/arh/2011/1/54-61.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Владимиров В. Н., Рыгалова М. В. Зарубежная историография о проблемах и перспективах применения геоинформационных систем в исторических исследованиях//Вестник Пермского университета. Сер.: История. 2014. № 3 (26). С. 99-106. URL: http://histvestnik.psu.ru/PDF/20143/10.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Владимиров В. Н., Сарафанов Д. Е., Щетинина А. С. «Новая историческая демография» в России: эволюция или скачок в развитии?//Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2016. Т. 154, № 18 (3). С. 29-53. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/41835/1/iurg-2016-154-02.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: крат. сводки. Вып. 4: Народность и родной язык населения СССР/ЦСУ СССР. Москва, 1928. XXIX, 138 с.

- Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. VI. Сибирский край. Бурят-Монгольская АССР: народность, родной язык, возраст, грамотность/ЦСУ СССР. Москва, 1928. 392 с.

- Ивакин Я. А., Ивакин В. Я. Новые возможности исторических исследований при использовании ГИС-технологий интеграции информации//Историческая информатика. Информационные технологии и математические методы в исторических исследованиях и образовании. 2013. № 4 (6). С. 62-71. URL: http://kleio.asu.ru/2013/4/hcsj-42013_62-71.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Ивлиева Н. Г., Манухов В. Ф. Реализация прикладных исследований в области финно-угроведения с применением геоинформационных технологий//Финно-угорский мир. 2014. № 1 (18). С. 87-94. URL: http://csfu.mrsu.ru/arh/2014/1/87-94.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Ивлиева Н. Г., Манухов В. Ф. Картографические исследования особенностей размещения мордовского этноса на территории России по материалам переписей населения//ИнтерКарто/ИнтерГИС: материалы междунар. конф. 2016. № 1 (22). С. 321-333.

- Калашникова Л. Г., Манухов В. Ф. Применение ГИС-технологий в процессе изучения расселения финно-угорских народов//Научные труды Кубанского государственного технологического университета. 2014. № 4. С. 185-187. URL: http://ntk.kubstu.ru/file/146 (дата обращения: 25.05.2017).

- Логинова Н. Н., Кильдишова Н. А., Семина И. А., Куманев В. Н. Демографическая динамика финно-угорских народов России//Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 3 (27). С. 7-20. URL: http://www.niign.ru/nauchnyie-zhurnalyi/vestnik-nii-gumanitarnyix-nauk-pri-pravitelstve-rm/vse-nomera/2013/(дата обращения: 25.05.2017).

- Логинова Н. Н., Носонов А. М., Шурр А. В. Плотность и размещение мордовского этноса по областям Республики Казахстан во второй половине XX -начале XXI в.//Финно-угорский мир. 2015. № 2 (23). С. 67-76. URL: http://csfu.mrsu.ru/arh/2015/2/67-76.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Лурье И. К. Университетская школа географической картографии: традиции и инновации//Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2016. Т. 60, № 5. С. 37-41. URL: http://miigaik.ru/journal.miigaik.ru/2016/20161219130355-9620.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Манухов В. Ф., Ивлиева Н. Г. Финно-угроведение -приоритетная тема в прикладных научных исследованиях кафедры геодезии, картографии и геоинформатики//Картография и геодезия в современном мире: материалы второй всерос. науч.-практ. конф. Саранск, 2014. С. 3-10. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23740175 (дата обращения: 25.05.2017).

- Никонова Л. И., Щанкина Л. Н. Мордва России: к истории вопроса, проблемы и полевые сведения//Финно-угорский мир. 2010. № 1. С. 40-49. URL: http://csfu.mrsu.ru/arh/2010/1/40-49.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Овчарова М. А. Демографическое развитие мордвы Алтайского края в XX-XXI вв.//Известия Алтайского государственного университета. 2008. № 4-1. С. 90-93. URL: http://izvestia.asu.ru/2008/4-1/hist/20.ru.html (дата обращения: 25.05.2017).

- Овчарова М. А. Мордва Алтайского края: расселение и этническая идентичность//Вестник Томского государственного педагогического университета. 2007. № 3. С. 144-151. URL: http://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/ovcharova_m._a._144_150_3_66_2007.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Тикунов В. С., Яблоков В. М. Атласная информационная система для байкальского региона//ИнтерКарто/ИнтерГИС: материалы междунар. конф. 2013. № 1 (19). С. 197-202.

- Щанкина Л. Н. Мордва Сибири и Дальнего Востока: историко-этнографический аспект. Москва: ВивидАрт, 2013. 452 с.

- Щеглова Т. К. Народы Алтая в прошлом и настоящем: численность, размещение, этнокультурный состав, этноконтактные зоны//Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 2015. № 23. С. 97-107. URL: http://journals.altspu.ru/vestnik/article/view/380 (дата обращения: 25.05.2017).

- Belozerov V. S., Tikunov V. S., Cherkasov A. A., Ibrahimov A., Caliskan V. Geoinformation technologies in the study of ethnic aspects of urbanization in Russia//Geography, environment, sustainability. 2013. Vol. 4, № 6. P. 19-30.

- Berman M. L. A Data Model for Historical GIS: The CHGIS Time Series. Cambridge, MA. Harvard Yenching Institute, 2003. URL: http://www.fas.harvard.edu/~chgis/work/docs/papers/v2_chgis_data_model.pdf (accessed 25.05.2017).

- Graham D. The Use of a Geographical Information System in Historical Demography//History & Computing. 1995. Vol. 7, № 1. P. 50-63.

- Gregory I. A Place in History: A Guide to Using GIS in Historical Research. URL: http://hds.essex.ac.uk/g2gp/gis/index.asp (accessed 23.05.2017).

- Kraak M.-J., Ormeling F. Cartography: Visualization of Geospatial Data. 3d edition. Pearson Education Limited, 2010. 249 p.

- Panin A. N., Tikunov V. S. Ethnic "barometer": ethno-demographicand ethno-migration processes in the north Caucasus//Journal of geographical institute "Jovan Cvijic". 2015. Vol. 65, № 1. P. 77-89.

- Riazantsev S., Tikunov V., Timonin S. Mathematical cartographic approaches toward evaluation and forecasting of ethnic composition in the Russian regions//Annals of GIS. 2013. Vol. 19, № 1. P. 17-25.

- Sablin I., Savelyeva M. Mapping indigenous Siberia: Spatial changes and ethnic realities, 1900-2010//Settler Colonial Studies. 2011. Vol. 1, № 1. P. 77-110.

- Sidorenko V. N., Igonin A. I., Tikunov V. S. Geographical analysis of changes in the demographic situation in Russia for the last 150 years//Geography and Natural Resources. 2011. Vol. 32, № 3. P. 205-212.

- Vladimirov V. N. Computer assisted historical cartography: new opportunities for historical research//History and Computing. 1997. Vol. 9, № 1, 2 and 3. P. 78-93.