Спасская церковь из Зашиверска: дендрохронологический аспект

Автор: Мыглан B.C., Слюсаренко И.Ю., Майничева А.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Вопросы периодизации и хронологии

Статья в выпуске: 3 (39), 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена теме датирования уникального памятника деревянного зодчества эпохи русской колонизации Сибири - Спасской церкви из заполярного города Зашиверска. Впервые для исследования церкви использован дендрохронологический анализ. Этот метод, основанный на изменчивости прироста годичных колец деревьев, позволяет получить наиболее объективные даты с точностью до года. Изучена рекордная по представительности выборка образцов от 95 бревен из разных стенок и венцов в каждом помещении церкви. Для установления календарных дат использованы обобщенные древесно-кольцевые хронологии, полученные по живым лиственницам в прилегающем к памятнику районе. Исходя из установленных дат рубки деревьев, сохранивших подкоровое кольцо, можно говорить о том, что основная масса древесины была заготовлена в период 1709-1711 гг. Само строительство здания могло происходить либо в это же время, либо сразу после 1711 г. Нельзя исключать и того, что некоторые бревна с более ранними датами сначала входили в состав предшествующей конструкции и позже были вновь использованы для строительства настоящей Спасской церкви из Зашиверска.

Памятники деревянного зодчества, сибирь, история, архитектура, дендрохронология

Короткий адрес: https://sciup.org/14522726

IDR: 14522726

Текст научной статьи Спасская церковь из Зашиверска: дендрохронологический аспект

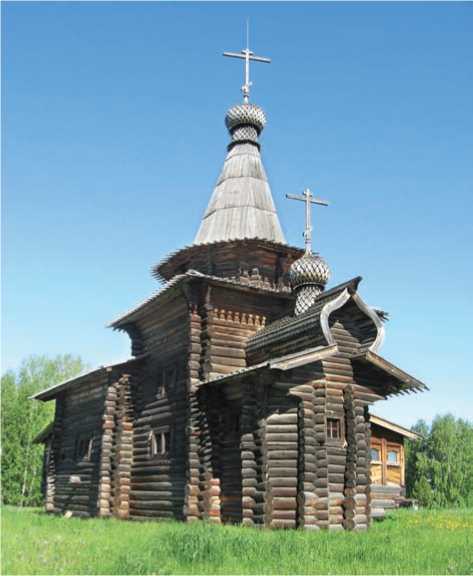

Среди немногочисленных сохранившихся до сегодняшних дней памятников деревянного зодчества эпохи русской колонизации Сибири Спасская церковь из Зашиверска занимает выдающееся место (рис. 1, 2). Перевезенная в 1971–1972 гг. с берегов р. Индигирки (рис. 3) в Новосибирск и позже восстановленная здесь, она стала центральным экспонатом Историкоархитектурного музея Института археологии и этнографии СО РАН. Обобщающие результаты археологических и исторических изысканий, характеристика архитектурно-строительных особенностей уникальной шатровой церкви подробно изложены в капитальной работе А.П. Окладникова, З.В. Гоголева и Е.А. Ащепкова [1977]. Однако неясными остались многие вопросы, связанные со временем сооружения церкви и ее последующей историей. Этот аспект наиболее подробно затронут в ряде недавно изданных работ, где авторы предложили свои версии ответов, осно- ванные на анализе комплекса разнообразных данных: письменных и графических источников, результатов археологических раскопок и натурного обследования здания [Курилов, Майничева, 2005, с. 29].

В то же время бросается в глаза, что до сих пор среди использованных методов и подходов не был задействован наиболее очевидный (поскольку речь идет о постройке из дерева) – дендрохронологический анализ, основанный на фиксации изменчивости годичного прироста древесины и позволяющий датировать события с высоким временным разрешением (год, сезон) [Шиятов и др., 2000, с. 15]. Применительно к деревянным архитектурным памятникам этот метод помогает наиболее точно и надежно решать широкий круг вопросов: от подтверждения или уточнения даты их строительства до восстановления полной картины строительной истории на протяжении длительных отрезков времени, а также реконструировать многочисленные аспекты деревообработки и строительного дела [Черных, Сергеева, 1997, с. 109].

Богатый опыт использования дендрохронологического анализа при изучении русских архитектурных памятников XV–XX вв. в северных областях Европейской России получен в Институте археологии РАН. В лабо-

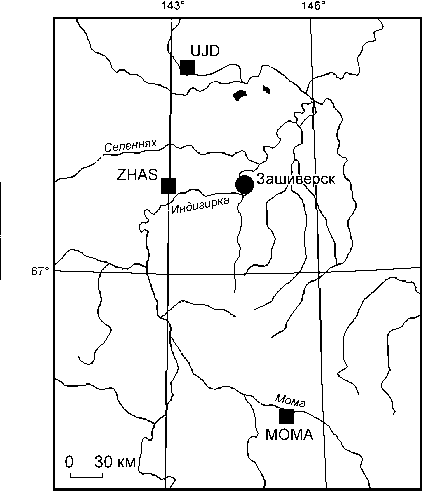

Рис. 3. Расположение Зишиверска и районов, для которых получены обобщенные древесно-кольцевые хронологии (UJD, ZHAS, MOMA).

Рис. 1. Спасская церковь из Зашиверска с колокольней. Вид с северо-востока. Фото В.П. Мыльникова.

Рис. 2. Спасская церковь из Зашиверска. Вид с юго-востока. Фото Д.А. Майничева.

Некоторые сибирские архитектурные памятники также послужили объектами дендрохронологических исследований. Это прежде всего Казымский острог, где была проведена пионерная для своего времени работа по датировке двух башен и других построек [Комин, 1980]. В последние годы активность в области датирования архитектурных памятников Урала проявляют специалисты из лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН в г. Екатеринбурге. Ими, например, по годичным кольцам получены даты для культовых и гражданских построек XVIII в. на территории г. Верхотурья [Горячев, 1997, 1998].

Таким образом, давно назрела необходимость детального дендрохронологического исследования Спасской церкви из Зашиверска.

Материалы и методы ратории естественнонаучных методов была разработана специальная программа подобных исследований, которая в настоящее время охватывает сотни построек [Черных, Сергеева, 1997; Черных, 1996, 2001; Черных, Карпухин, 2006]. Как отмечала Н.Б. Черных, долгие годы продвигавшая эту работу, «всестороннее исследование деревянных памятников архитектуры (включающее и реставрацию культовых построек) в последние годы уже не мыслится без применения методов дендрохронологии» [Черных, Сергеева, 1997, с. 109].

Основой для выполнения дендрохронологического анализа послужили образцы древесины от бревен Спасской церкви из Зашиверска, отобранные в 2006 г. в Музее под открытым небом ИАЭТ СО РАН научными сотрудниками В.C. Мыгланом (СФУ) и И.Ю. Слю-саренко (ИАЭТ СО РАН), а также спил, взятый Н.Д. Оводовым в 1971 г. с северной стороны храма*.

Таблица 1. Результаты перекрестной датировки образцов древесины Спасской церкви из Зашиверска

|

Номер образца |

Название образца |

Кольцо (год) |

Коэффициент корреляции |

m |

σ |

Примечание |

|

|

Центральное |

Периферийное |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Четверик: северная стенка |

|||||||

|

1 |

C–I–1 |

1513 |

1697 |

0,66 |

0,35 |

0,32 |

|

|

2 |

C–I–2 |

1416 |

1653 |

0,65 |

0,39 |

0,50 |

|

|

3 |

C–I–4 |

1398 |

1668 |

0,72 |

0,41 |

0,29 |

|

|

4 |

C–I–5 |

1480 |

1701 |

0,66 |

0,36 |

0,30 |

|

|

5 |

C–I–6 |

1428 |

1699 |

0,72 |

0,41 |

0,28 |

|

|

6 |

C–I–7 |

1347 |

1700 |

0,73 |

0,45 |

0,19 |

|

|

7 |

C–II–1 |

1465 |

1688 |

0,64 |

0,36 |

0,55 |

|

|

8 |

C–II–2 |

1401 |

1666 |

0,68 |

0,44 |

0,53 |

|

|

9 |

C–II–3 |

1422 |

1625 |

0,61 |

0,41 |

0,51 |

|

|

10 |

C–II–4 |

1444 |

1697 |

0,68 |

0,42 |

0,18 |

|

|

11 |

C–II–5 |

1430 |

1690 |

0,61 |

0,37 |

0,20 |

|

|

12 |

C–II–6 |

1412 |

1668 |

0,71 |

0,39 |

0,31 |

|

|

13 |

C–II–7 |

1382 |

1687 |

0,69 |

0,45 |

0,35 |

|

|

14 |

C–(I–II)–8 |

1379 |

1675 |

0,60 |

0,44 |

0,31 |

|

|

15 |

C–(I–II)–9 |

1458 |

1595 |

0,58 |

0,39 |

0,10 |

|

|

16 |

Bр–С–(I–II)–1 |

1386 |

1620 |

0,70 |

0,42 |

0,48 |

|

|

17 |

Bр–С–(I–II)–2 |

1576 |

1690 |

0,58 |

0,45 |

0,32 |

|

|

18 |

Bр–С–(I–II)–3 |

1452 |

1687 |

0,57 |

0,47 |

0,21 |

|

|

19 |

Bр–С–(I–II)–4 |

1315 |

1601 |

0,60 |

0,41 |

0,45 |

|

|

20 |

Bр–С–(I–II)–5 |

1387 |

1673 |

0,76 |

0,53 |

0,29 |

|

|

21 |

Bр–С–(I–II)–6 |

1379 |

1626 |

0,63 |

0,54 |

0,37 |

|

|

22 |

Bр–С–(I–II)–7 |

1359 |

1668 |

0,63 |

0,50 |

0,26 |

|

|

Трапезная: северная стенка |

|||||||

|

23 |

C–III–2 |

1457 |

1665 |

0,52 |

0,50 |

0,19 |

|

|

24 |

C–III–3 |

1411 |

1682 |

0,69 |

0,36 |

0,40 |

|

|

25 |

C–III–4 |

1499 |

1695 |

0,74 |

0,32 |

0,41 |

|

|

26 |

C–III–5 |

1374 |

1693 |

0,64 |

0,42 |

0,35 |

|

|

27 |

C–III–6 |

1385 |

1674 |

0,69 |

0,43 |

0,32 |

|

|

28 |

C–III–7 |

1512 |

1694 |

0,65 |

0,40 |

0,54 |

|

|

29 |

C–III–8 |

1435 |

1693 |

0,67 |

0,42 |

0,23 |

|

|

30 |

C–III–9 |

1440 |

1702 |

0,67 |

0,38 |

0,23 |

|

|

31 |

Bр–С–III–1 |

1433 |

1690 |

0,64 |

0,40 |

0,27 |

|

|

Северная сторона церкви |

|||||||

|

32 |

Спил 1971 г. |

1450 |

1709 |

0,65 |

0,40 |

0,41 |

Cохранилось подкоровое кольцо |

|

Западная стенка |

|||||||

|

33 |

3–I–1 |

1464 |

1687 |

0,72 |

0,42 |

0,17 |

|

|

34 |

3–I–2 |

1419 |

1678 |

0,66 |

0,46 |

0,37 |

|

|

35 |

3–I–4 |

1438 |

1656 |

0,66 |

0,30 |

0,38 |

|

|

36 |

3–I–5 |

1379 |

1685 |

0,68 |

0,42 |

0,28 |

|

|

37 |

3–I–6 |

1415 |

1684 |

0,62 |

0,46 |

0,15 |

|

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

38 |

3–I–7 |

1347 |

1700 |

0,76 |

0,44 |

0,19 |

|

|

39 |

3–(I–II)–8 |

1416 |

1648 |

0,71 |

0,36 |

0,45 |

|

|

40 |

3–(I–II)–9 |

1387 |

1668 |

0,62 |

0,41 |

0,40 |

|

|

41 |

3–II–1 |

1466 |

1675 |

0,71 |

0,39 |

0,16 |

|

|

42 |

3–II–2 |

1435 |

1653 |

0,61 |

0,48 |

0,32 |

|

|

43 |

3–II–3 |

1446 |

1682 |

0,80 |

0,40 |

0,28 |

|

|

44 |

3–II–4 |

1438 |

1660 |

0,70 |

0,35 |

0,39 |

|

|

45 |

3–II–5 |

1550 |

1697 |

0,65 |

0,46 |

0,10 |

|

|

46 |

3–II–6 |

1468 |

1686 |

0,62 |

0,43 |

0,25 |

|

|

47 |

3–II–7 |

1376 |

1698 |

0,77 |

0,41 |

0,21 |

|

|

48 |

Вр–З–(I–II)–2 |

1500 |

1683 |

0,71 |

0,37 |

0,50 |

|

|

49 |

Вр–З–(I–II)–3 |

1468 |

1675 |

0,72 |

0,41 |

0,19 |

|

|

50 |

Вр–З–(I–II)–4 |

1535 |

1709 |

0,68 |

0,45 |

0,30 |

|

|

51 |

Вр–З–(I–II)–8 |

1502 |

1709 |

0,50 |

0,48 |

0,13 |

|

|

52 |

Вр–З–(I–II)–9 |

1440 |

1666 Тра |

0,68 пезная: южн |

0,48 ая стенка |

0,26 |

|

|

53 |

Ю–I–3 |

1501 |

1665 |

0,62 |

0,48 |

0,12 |

|

|

54 |

Ю–I–4 |

1450 |

1694 |

0,65 |

0,32 |

0,24 |

|

|

55 |

Ю–I–5 |

1561 |

1698 |

0,77 |

0,41 |

0,14 |

|

|

56 |

Ю–I–6 |

1436 |

1692 |

0,73 |

0,37 |

0,27 |

|

|

57 |

Ю–I–7 |

1584 |

1699 |

0,63 |

0,36 |

0,18 |

|

|

58 |

Вр–Ю–I–1 |

1597 |

1709 |

0,79 |

0,38 |

0,24 |

Образец взят изнутри |

|

59 |

Вр–Ю–I–2 |

1549 |

1708 |

0,75 |

0,37 |

0,33 |

То же |

|

60 |

Вр–Ю–I–3 |

1517 |

1699 Че |

0,71 тверик: южн |

0,51 ая стенка |

0,15 |

» |

|

61 |

Вр–Ю–II–1 |

1458 |

1691 |

0,71 |

0,46 |

0,31 |

» |

|

62 |

Вр–Ю–II–2 |

1590 |

1701 ерегородка |

0,50 между трап |

0,39 езной и четв |

0,08 ериком |

» |

|

63 |

П–3 |

1511 |

1689 |

0,55 |

0,45 |

0,34 |

|

|

64 |

П–4 |

1413 |

1695 |

0,70 |

0,44 |

0,29 |

|

|

65 |

П–5 |

1440 |

1693 |

0,70 |

0,45 |

0,21 |

|

|

66 |

П–6 |

1512 |

1706 |

0,71 |

0,32 |

0,14 |

|

|

67 |

П–7 |

1442 |

1694 |

0,68 |

0,46 |

0,36 |

|

|

68 |

Bр–П–2 |

1489 |

1704 |

0,75 |

0,45 |

0,26 |

Образец взят изнутри |

|

69 |

Bр–П–3 |

1440 |

1700 |

0,64 |

0,45 |

0,40 |

То же |

|

70 |

Bр–П–4 |

1504 |

1706 |

0,72 |

0,41 |

0,42 |

» |

|

71 |

Bр–П–5 |

1455 В |

1705 сьмерик (вс |

0,75 е образцы вз |

0,39 яты изнутр |

0,20 и здания) |

» |

|

72 |

З–8 |

1523 |

1711 |

0,67 |

0,40 |

0,23 |

Cохранилось подкоровое кольцо |

|

73 |

З–9 |

1484 |

1706 |

0,57 |

0,50 |

0,19 |

То же |

|

74 |

З–11 |

1498 |

1696 |

0,69 |

0,50 |

0,21 |

|

|

75 |

ЮЗ–4 |

1547 |

1708 |

0,60 |

0,38 |

0,20 |

Cохранилось подкоровое кольцо |

|

76 |

ЮЗ–5 |

1497 |

1685 |

0,46 |

0,34 |

0,22 |

То же |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

77 |

ЮЗ–11 |

1523 |

1710 |

0,72 |

0,40 |

0,15 |

|

|

78 |

Ю–5 |

1525 |

1710 |

0,61 |

0,36 |

0,28 |

Cохранилось подкоровое кольцо |

|

79 |

Ю–11 |

1565 |

1711 |

0,72 |

0,42 |

0,14 |

|

|

80 |

ЮВ–6 |

1523 |

1709 |

0,68 |

0,47 |

0,23 |

Cохранилось подкоровое кольцо |

|

81 |

ЮВ–11 |

1481 |

1709 |

0,67 |

0,57 |

0,34 |

То же |

|

82 |

В–6 |

1483 |

1711 |

0,65 |

0,49 |

0,10 |

» |

|

83 |

В–7 |

1536 |

1711 |

0,68 |

0,42 |

0,21 |

» |

|

84 |

СВ–6 |

1437 |

1704 |

0,63 |

0,53 |

0,27 |

|

|

85 |

СВ–8 |

1515 |

1711 |

0,64 |

0,41 |

0,34 |

Cохранилось подкоровое кольцо |

|

86 |

СВ–10 |

1499 |

1704 |

0,67 |

0,41 |

0,34 |

|

|

87 |

С–4 |

1549 |

1711 |

0,68 |

0,40 |

0,24 |

Cохранилось подкоровое кольцо |

|

88 |

С–7 |

1586 |

1702 |

0,56 |

0,67 |

0,10 |

То же |

|

89 |

С–10 |

1572 |

1709 |

0,72 |

0,45 |

0,08 |

|

|

90 |

СЗ–7 |

1523 |

1711 |

0,54 |

0,47 |

0,16 |

Cохранилось подкоровое кольцо |

|

91 |

СЗ–9 |

1558 |

1703 |

0,68 |

0,47 |

0,13 |

|

|

92 |

СЗ–11 |

1468 |

1699 А |

0,55 псида: южна> |

0,46 ч стенка |

0,14 |

|

|

93 |

Ю – 2 |

1466 |

1710 |

0,64 |

0,43 |

0,16 |

Образец взят изнутри |

Примечания : m – коэффициент чувствительности; σ – стандартное отклонение; при обозначении бревен использовались следующие сокращения: С, З, Ю, В – начальные буквы сторон света, Вр – образцы, взятые от уровня крыши, П – перегородка между трапезной и четвериком; бревна восьмерика обозначены согласно металлическим бляшкам на них.

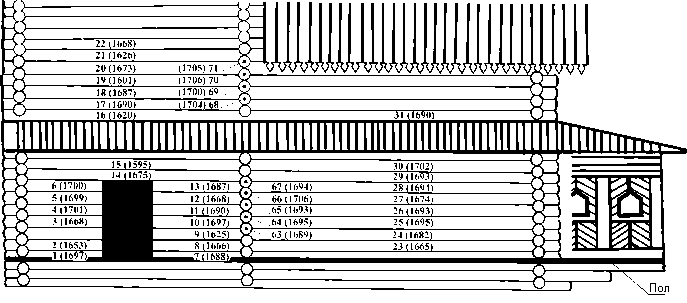

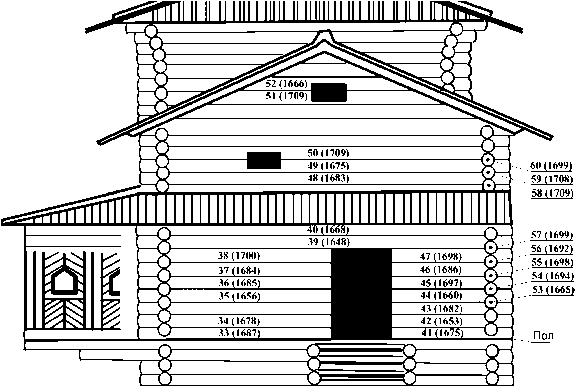

Значительную трудность при отборе образцов вызвала невероятная твердость древесины (лиственница), что в ряде случаев не позволяло взять образцы с намеченных участков бревен, приводило к разрушению не только периферийных колец, но и самого керна. Несмотря на это, в результате проведенной работы для камеральной обработки удалось отобрать материал с 95 бревен, из которых два позднее не были учтены. Таким образом, наша выборка является рекордной по представительности, если учесть, что в обычной практике количество образцов от одного объекта редко превышает 25–30 шт. [Черных, 2001, с. 115]. Для того чтобы сделать анализ максимально детальным, материал для исследования отбирался от разных стенок и венцов в каждом помещении церкви. По архитектурным элементам здания образцы распределились следующим образом (табл. 1): четверик – 22 из северной стенки, 2 – из южной; трапезная – 9 из северной стенки, 20 – из западной, 8 – из южной; перегородка между четвериком и трапезной – 9; восьмерик – 21; апсида – 1 (расположение большинства образцов показано на рис. 4, 5).

Имея в виду получение точных дат валки деревьев («порубочные даты»), самое пристальное внимание при отборе образцов мы уделяли наличию последнего кольца, образовавшегося при жизни дерева. Поэтому выбирались участки бревен без видимых следов повреждения поверхно сти или с явными признаками внешнего кольца (остатки коры и пр.). Как показало исследование, лучше всего такие кольца сохранились у бревен внутри помещения, особенно в чердачной, непосещаемой части здания, поскольку здесь они были в наибольшей степени защищены от атмосферных и прочих воздействий.

В лабораторных условиях поверхность образцов зачищалась скальпелем. Измерение ширины годичных колец производилось от центра к периферии на полуавтоматической установке LINTAB-2 с точностью 0,01 мм. С целью установления календарных (абсолютных) дат для отдельных образцов и в целом сооружения были использованы обобщенные древесно-кольцевые хронологии, полученные по живым деревьям лиственницы: ZHAS ( Larix sibirica Ldb, 1591–1991 гг., 67º27′ с.ш., 142º37′ в.д.), UJD ( Larix sibirica Ldb, 1369–1991 гг., 68º41′ с.ш., 143º16′ в.д.), MOMA ( Larix sibirica Ldb, 1311–1945 гг., 65º53′ с.ш., 145º18′ в.д.)* . Эти хронологии характеризуют приро ст деревь-

Рис. 4. Фрагмент фасада (без галереи) с северной стороны.

Нумерация и даты образцов согласно табл. 1.

Рис. 5. Фрагмент фасада (без галереи) с западной стороны. Нумерация и даты образцов согласно табл. 1.

ев в прилегающем к памятнику районе (см. рис. 3). Кросскорреляционный анализ был выполнен в специализированном пакете для дендрохронологических исследований DPL [Holms, 1984], графическая перекрестная датировка – в программном пакете TSAP V3.5 [Rinn, 1996] с визуальным сопоставлением кривых изменчивости абсолютных и индексированных значений радиального прироста, расчеты и графические иллюстрации – в программе «Statistica 6.0».

Результаты и обсуждение

Посредством сочетания кросскорреляционного анализа и графической перекрестной датировки измеренные индивидуальные серии прироста были датированы относительно друг друга и обобщенных древесно-кольцевых хронологий ZHAS, UJD, MOMA (табл. 1).

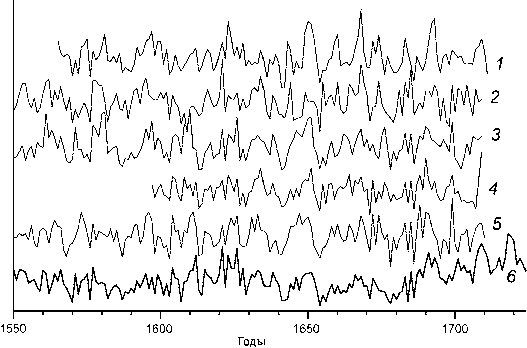

Для оценки изменчивости индивидуальных рядов применялись такие показатели, как коэффициент чувствительности [Ferguson, 1969] и стандартное отклонение. Первый характеризует относительную величину погодичной изменчивости прироста, второй – ее амплитуду. Контроль качества датировки был выполнен в программе COFECHA. Высокие значения коэффициента чувствительности (среднее 0,40) и межсериального коэффициента корреляции (среднее 0,67) свидетельствуют о присутствии в изменениях ширины годичных колец четкого климатического сигнала и указывают на высокую степень согласованности прироста индивидуальных серий. Привязка последних к абсолютной временной шкале достигалась путем их перекрестного датирования относительно обобщенных древесно-кольцевых хронологий UJD и MOMA (рис. 6).

В результате проведенной работы были определены календарные годы, соответствующие сохранившимся на образцах внешним годичным кольцам. Однако далеко не всегда последние периферийные кольца отражают годы рубки деревьев («порубочные даты»), использованных при строительстве церкви. У подавляющего большинства образцов по сле последнего фиксируемого кольца неизвестное количество наружных колец было утрачено по тем или иным причинам.

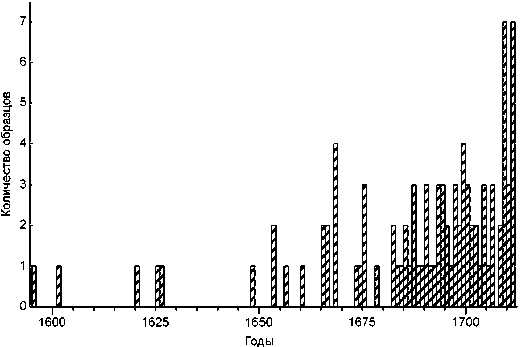

Из 93 исследованных бревен наличие подкорового слоя надежно отмечается всего у 14 (15 % от общего числа), из которых 13 из восьмерика и одно из северной стенки (спил 1971 г., взятый при разборе церкви). Из 14 деревьев с установленным годом рубки 10 были свалены в период 1709–1711 гг. А всего на эти годы приходится 17 образцов (18 %). В то же время, оценивая распределение периферийных колец по десятилетиям (рис. 7), отметим, что на 1700–1711 гг. приходится 36,5 % (34 образца), а на 1690–1699 гг. –

25 % (23 образца). То есть в последний 20-летний интервал попадает более 60 % дат.

Анализ распределения дат по помещениям церкви показал следующее. Для апсиды имеется единственная дата – 1710 г.; для четверика наиболее поздняя – 1701 г.; для трапезной – 1709 г.; для перегородки между четвериком и трапезной – 1706 г., для восьмерика – 1711 г. Наибольшее количество самых поздних дат рубки деревьев (1709–1711 гг.), как указывалось выше, связано с восьмериком. В то же время присутствие в нем бревен с «порубочными датами» 1685, 1702 и 1706 гг. (образцы 73, 76, 88) свидетельствует о том, что при строительстве церкви применялись либо сухостойные деревья, либо бревна, заготовленные в более ранние годы или использованные вторично.

Как уже отмечалось, у большей части анализируемых образцов последние прижизненные кольца утрачены. Это объясняется целым рядом причин, среди которых выветривание поверхности бревен в суровых условиях Индигирки, возможный их сплав по реке, разборка и перевозка в Новосибирск, хранение в течение ряда лет и новая сборка на территории Музея под открытым небом. Для выяснения, какое количество колец могло быть потеряно в результате различных внешних воздействий, был проведен ряд последовательных измерений по нескольким радиусам спила, взятого в 1971 г. (образец 32) и сохранившего последнее прижизненное кольцо (на одном участке присутствовали фрагменты коры). Полученные результаты показали, что разница между радиусом, содержащим подкоровое кольцо (1709 г.), и последними периферийными кольцами прочих радиусов (без явных следов повреждений на внешней стороне) может достигать 10–18 лет. Таким образом, по крайней мере, для части бревен их более ранние даты, приходящиеся на последние десятилетия XVII – первые годы XVIII в., с учетом выявленной разницы должны быть откорректированы, тогда количество дат, близких к периоду 1709–1711 гг., возрастет. Можно утверждать, что в этот период велась заготовка большей части древесины для Спасской церкви из За-шиверска, а само строительство могло начаться либо в те же годы, либо сразу после 1711 г.

Существует предположение, что Зашиверский острог до 1700 г. располагался в устье р. Момы, а роль культового здания играла небольшая часовня. После 1700 г. основные сооружения старого острога, включая часовню, перенесли ниже по течению Индигирки путем сплава по реке. На новом месте часовня была сначала существенно перестроена, а затем вошла в состав здания Спасской церкви [Курилов, Майничева,

Рис. 6. Пример перекрестной датировки индивидуальных серий относительно обобщенной хронологии MOMA.

1 – образец 79; 2 – 80; 3 – 32; 4 – 58; 5 – 93; 6 – MOMA.

Номера образцов согласно табл. 1.

Рис. 7. Гистограмма распределения периферийных колец.

2005, с. 40–43]. Представляло интерес проверить это предположение, проанализировав, насколько прирост образцов из церкви (соответственно, район происхождения древесины) согласуется с привлеченными нами обобщенными древесно-кольцевыми хронологиями, полученными для участков, близких к Зашиверску и расположенных по линии север–юг, в т.ч. в нижнем течении р. Момы (см. рис. 3). Проведенное сопоставление индексов прироста показало: наибольшая синхронность кривых (вследствие воздействия общих внешних условий) наблюдается именно с хронологией MOMA (табл. 2). Это позволяет сделать вывод о том, что место заготовки деревьев, использованных для постройки церкви, находилось выше по Индигирке от Зашиверска. Данный факт имеет два возможных объяснения.

-

1. Первоначально острог действительно мог находиться в устье р. Момы, а затем был разобран и сплавлен на р. Индигирку. В этом случае объяснение полу-

- Таблица 2. Значения парного коэффициента корреляции между индексированной древеснокольцевой хронологией Зашиверской церкви и индексированными обобщенными хронологиями

Хронология

Период

Коэффициент корреляций

N

MOMA

1375–1711 гг.

0,81

337

UJD

»

0,42

337

ZHAS

1591–1711 гг.

0,20

121

-

2. Древесину для строительства храма заготавливали значительно выше по течению, а затем сплавляли вниз по реке. О такой возможности косвенно свидетельствуют впечатления участников экспедиций 1969–1971 гг.: глядя на мощные лиственничные бревна, из которых была срублена церковь, они отмечали, что «такие деревья не растут в лесотундре у Зашивер-ска. Их сплавили, должно быть, издалека, с верховьев Индигирки» [Окладников, Гоголев, Ащепков, 1977, с. 39]. Об отсутствии подходящей строительной древесины на месте современного расположения Зашивер-ска говорят и свидетельства путешественников XVII в.: «От Зашиверска… леса редеют и вся страна представляет одно необозримое озеро… Здесь кроме мха, неизменной корявой лиственницы, еще меньшего тальника и воды ничего нет» (см.: [Там же, с. 48–49]).

Примечание : N – объем использованной выборки (количество лет); p < 0,05, все значения коэффициентов корреляции значимые.

чает наличие групп более ранних дат бревен церкви в интервале 1660–1690-е гг. Хотя наружные кольца у данных бревен отсутствуют, можно предположить, что их датировка последними десятилетиями XVII в. связана не столько с потерей колец, сколько с заготовкой древесины именно в этот период и использованием ее в постройке, предшествовавшей собственно церкви.

Заключение

Исходя из установленных для Спасской церкви дат рубки деревьев, сохранивших подкоровое кольцо, можно говорить о том, что основная масса древесины была заготовлена в период 1709–1711 гг. Само строительство здания могло происходить либо в это же время, либо сразу после 1711 г. В любом случае, во всей весьма многочисленной выборке не было зафиксировано ни одной даты позднее 1711 г. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что при возможных перестройках для четверика, восьмерика и трапезной церкви использовали уже имеющиеся бревна. Нельзя исключать и того, что часть бревен с более ранними датами сна- чала входила в состав предшествующей конструкции и позже была использована для строительства настоящей Спасской церкви из Зашиверска.