Специализация поселений лесостепной зоны Западной Сибири на рубеже бронзового и раннего железного веков

Автор: Мыльникова Людмила Николаевна, Дураков Игорь Альбертович, Нохрина Татьяна Ивановна, Кулик Наталия Артемовна, Мыльников Владимир Павлович, Кобелева Лилия Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе комплексного анализа материалов базовых археологических объектов Западной Сибири рубежа бронзового и железного веков выдвигается идея о производственной специализации некоторых поселений на определенном виде деятельности, выражающемся в получении отдельного вида продукта в количестве, превышающем потребности населения поселка.

Западная сибирь, поздняя бронза, ранний железный век, переходное время, поселения, специализация, технокомплекс, минералогия, трасология

Короткий адрес: https://sciup.org/14737434

IDR: 14737434 | УДК: 903

Текст научной статьи Специализация поселений лесостепной зоны Западной Сибири на рубеже бронзового и раннего железного веков

На современном этапе изучения истории человеческих сообществ транзитного периода от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку на территории лесостепной зоны Западной Сибири исследователями констатируется, что хозяйство населения характеризуется как комплексное и многоотраслевое. В хозяйственный комплекс вводят скотоводство, охоту, рыболовство, бронзолитейное и керамическое производство. Некоторые авторы в этот список включают земледелие [Борзунов, 1992; Зах, 1997; Мжельская, 2005; Папин, Шамшин, 2005; Сидоров, 1989; Троицкая и др., 1989; Чича…, 2001; 2004; 2009]. Как правило, выявляется общий характер хозяйства, причем имеется тенденция объединения выделен- ных отраслей – отмечается кооперация видов, но степень их преобладания не указывается.

Само понятие « специализация » примени тельно к реконструкциям , выполненным на основе археологических данных , находится в стадии разработки . Одним из исходных теоретических построений российской ар хеологической науки является положение о социально - экономическом развитии как о движущей силе исторического процесса , которое и обусловило особое внимание к развитию хозяйства . Начало этого направле ния было положено в 20- е гг . XX в . Объеди нившиеся в группу молодые ученые ( так называемое « новое археологическое на правление ») пришли к заключению , что рас -

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ ( проект № 09-01-00398 а ); гранта Президента РФ НШ -5107.2010.6.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 3: Археология и этнография

В. П. Мыльников, Л. С. Кобелева, 201 1

смотрение « всякого общественного строя на до начинать с его основы , его экономики » [ Смирнов , 1928. С . 72; Генинг , 1982. С . 103]. Для этого было необходимо интенсивно изучать древние поселения [ Брюсов , 1926; Киселев , 1928], следствием чего стало вне дрение методики раскопок большими пло щадями , разработанной советскими архео логами в 30- е гг . прошлого века [ Викторова , 1984. С . 7]. В качестве одного из векторов нового направления становится изучение обмена , общественного разделения труда и , как следствие , констатация зарождения спе циализации производства . К началу 60- х гг . ХХ в . были разработаны и внедрены методы ( трасологический , планиграфический и функциональный ), которые позволяют фик сировать признаки специализации на иссле дуемых археологических памятниках [ Мас сон , 1971 а . С . 101; 1971 б . С . 3–4]. Накопление материалов привело к выявлению одного из уровней специализации – поселенческого . Впервые на дисбаланс распределения от дельных видов производств среди замкну той группы археологических памятников обратил внимание И . Н . Хлопин [1964. С . 131–132]. Существуют и этнографиче ские аналогии специализации отдельных общин у целого ряда этнических групп [ Бу тинов , 1960. С . 112–113].

В данной работе под термином « специа лизация » понимается акцент на какой - либо отдельной сфере ( отрасли ) хозяйственной деятельности . Сегодня можно выделить три вида специализации в рамках изучения хо зяйства . Первый – специализация в рамках какой - либо отрасли : домашнее производст во , специализированное производство [ Гав - рилюк , Усачук , 1999; Дураков , Мыльнико ва , 2004; Мыльникова , Дураков , 2004]. Второй вид – специализация поселков на определенном типе производства , как пра вило , бронзолитейном , например Мосолов - ское поселение [ Пряхин , 1993]. Третий вид – региональная специализация , напри мер горнометаллургические области [ Чер ных , 1970; Черных , Кузьминых , 1989]. Та ким образом , можно говорить о трех уровнях специализации в древности : инди видуальной , общественной ( коллективной ), территориальной ( региональной ).

Примеры комплексного подхода к изучению отдельных памятников с выделением не только видов производства, но и отдельных направлений специализации, в литера- туре имеются [Пряхин, 1993; 1996; Рындина, 1998]. Следует подчеркнуть, что для объективного анализа корректно использовать данные, полученные из полностью раскопанных археологических памятников или памятников с большой площадью вскрытия.

В нашей работе анализируются материа лы однокультурных памятников переходно го периода от эпохи бронзы к раннему же лезному веку лесостепной зоны Западной Сибири : поселения Линёво -1, городищ За - вьялово -5 и Чича -1, на основе которых предложен сценарий производственной спе циализации отдельных поселений преиму щественно на каком - либо одном виде деятельности . Можно предположить , что следствием этого было получение какого - то одного вида продукта в количестве , превы шающем потребности его производителя .

Для южной части региона базовым па мятником в настоящее время является посе ление Линёво -1 ( Новосибирская обл ., Тогу чинский р - н , берег старицы р . Ини ) с раскопанной сплошной площадью 2 954 кв . м [ Зах , 1997; Мыльникова и др ., 2003; 2004; 2005]. Хозяйство его обитателей многоот раслевое . Остеологический материал свиде тельствует о том , что основу составляло развитое скотоводство [ Васильев , Мыльни кова , 2005. С . 264]. Скопление шлаков , всплесков , фрагментов литейных форм и тиглей указывают на наличие развитого ме таллообрабатывающего производства [ Ду раков , Мыльникова , 2004. С . 208–209]. За фиксированы остатки , свидетельствующие о гончарном [ Молодин , Мыльникова , 2005] и косторезном производстве . Выявленные от расли хорошо представлены находками , од нако в вещевых материалах памятника фик сируется преобладание каменных орудий . Эта особенность поселения была отмечена и первым исследователем [ Зах , 1997. С . 106], при этом в микрорайоне отсутствует сырье , пригодное для их производства . Однако масштаб дисбаланса в орудийном комплексе стал ясен только после вскрытия всех визу ально фиксируемых сооружений поселения и значительной части межжилищного про странства в процессе работ 2003–2005 гг .

Морфологический, трасологический, ста-тистико-планиграфический анализ материалов памятника, прежде всего – из камня, позволил выделить производственные площадки по обработке шкур (кожи и меха), а их количество на территории памятника – поставить вопрос о специализации всего поселения. Судя по прослеживаемым остаткам, масштабы и интенсивность данного производства, по всей видимости, превышали потребности населения поселка в коже и шкурах.

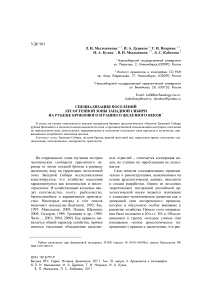

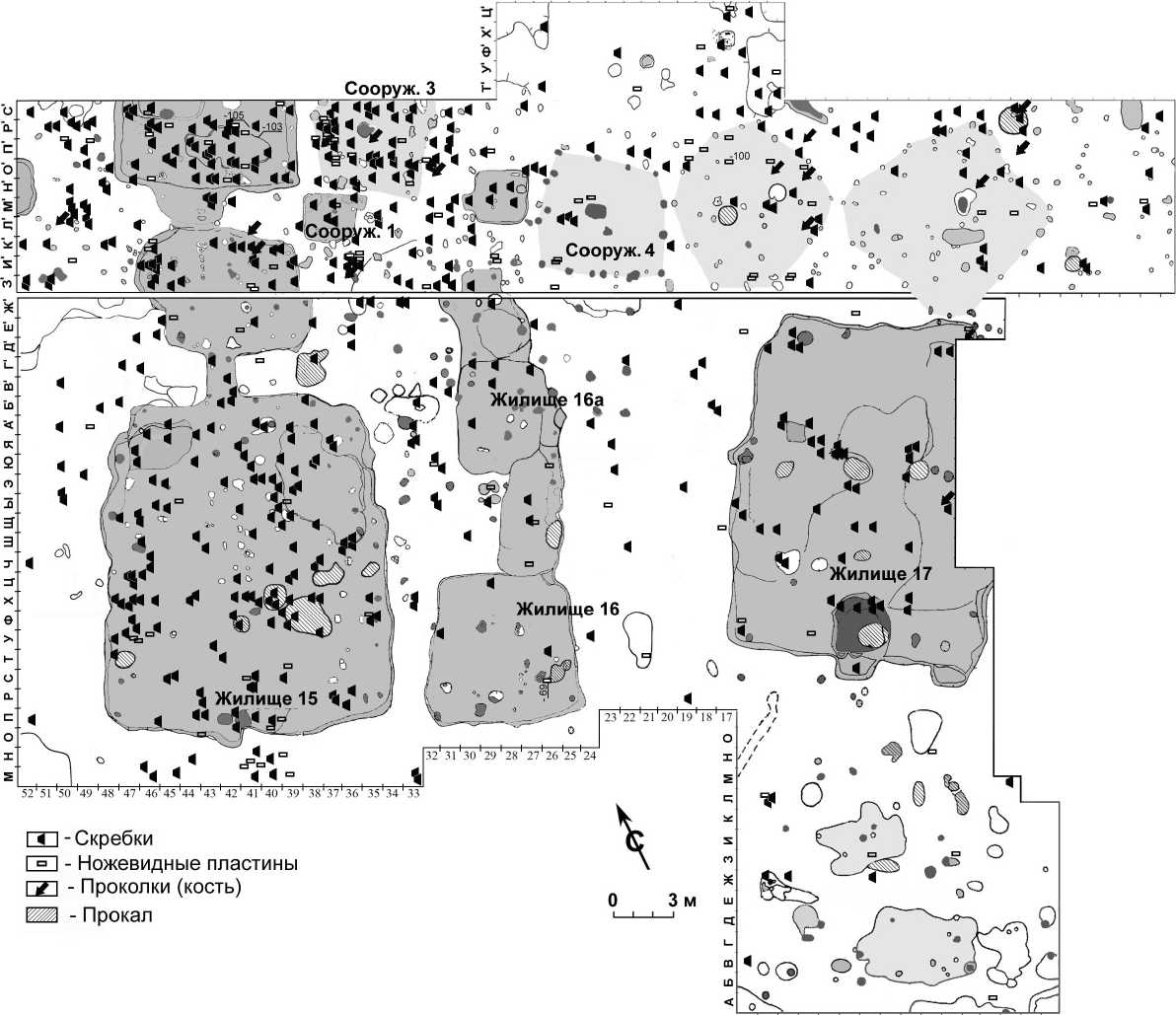

Коллекция предметов из камня на посе лении Линёво -1 насчитывает 2 455 экз . Сре ди них : 17 наконечников стрел , 16 проколок , 132 пластины , 469 скребков , 17 нуклеусов , 1 700 отщепов , три каменные литейные формы , 16 абразивов , четыре мотыги , 31 отбойник и 50 галек без видимых следов использования . С первичным расщеплением связаны скопления отщепов , нуклеусы и отбойники . В распределении этих категорий предметов по раскопанной территории па мятника прослеживается устойчивая взаи мосвязь ( рис . 1, 2). В жилище 17 найдено

212 отщепов , пять нуклеусов и шесть от бойников . Заметная концентрация отщепов прослеживается у очагов в центре котлована и в районе ям № 1 и 2, расположенных у его южной стенки . У ямы № 2 найдены два нук леуса и отбойник , еще два нуклеуса находи лись у очага . Видимо , эти участки можно трактовать как производственные площадки по изготовлению каменного инвентаря . Зна чительное количество отщепов (336 экз .) зафиксировано в котлованах трехкамерного жилища 15. Б ó льшая часть из них (209 экз .) найдена в первой , самой большой камере - полуземлянке . Основная масса находок сделана у очага и в районе обширного углубления неправильной формы в северо восточном углу жилища . Наблюдается так же перемещение отщепов от очагов к пере ходу в соседнюю камеру , видимо , вследст вие разноса по направлению основного

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Рис . 1. План распределения каменного инвентаря на площади раскопов поселения Линёво -1

Рис . 2. План распределения каменного инвентаря и следов его производства на площади раскопов поселения Линёво -1

движения обитателей жилища . Во второй ка мере найдено 46 отщепов . В основном они распределены вдоль восточной и западной стенок котлована . Нуклеусов и отбойников нет . Судя по количеству и расположению находок , постоянного производства в этой части жилища не было , а отщепы попадали сюда случайно с бытовым мусором .

Третья камера жилища 15 вскрыта только частично. Общее количество отщепов в раскопанной части составляет 81 экз. Практически все отщепы связаны с очагом, переходом в камеру 2 и углублением в югозападном углу котлована. В заполнении камеры встречены также два нуклеуса и ударник. Следы производства каменных изделий прослежены и в котловане жилища 16, где найдено 56 отщепов. Судя по количеству и расположению находок, производственная деятельность здесь была менее интенсивна, чем в остальных жилищах, и проводилась около очага, расположенного у восточной стенки жилища 16. Концентрация отщепов наблюдается также на территории ряда наземных сооружений поселения. Сооружение № 3 планиграфически фиксируется в виде линзы светло-серой золистой почвы, а также по столбовым ямам каркаса и углубленному в землю центральному очагу. Здесь найдены нуклеус и 118 отщепов. Все они почти равномерно рассеяны по полу вокруг очага. Сооружение № 4 по конструкции идентично предыдущему и представляло собой легкую каркасно-столбовую конструкцию. На его территории выявлены не менее 36 отщепов и нуклеус. Заметная концентрация отщепов прослеживается в районе очага сооружения № 6 – 40 отщепов и нуклеус.

Коллекция скребков поселения Линёво-1 составляет 469 экз. Изделия распределены по раскопанной территории поселения неравномерно – в ряде жилищ (15, 17) и сооружений их плотность достигает 3–4 на 1 кв. м. В других конструкциях они встречаются в единичных случаях или их нет. В котлованах жилищ 16 и 16а скребки встречены в незначительном количестве – 3 и 8 экз. соответственно. Все находки из котлована 16а относятся к слою зольника и попали сюда в процессе заполнения мусором западины уже покинутого жилища. Отсутствуют скребки и на территории сооружения 11, а основная масса находок, сделанных здесь, связана с бронзолитейным производством. Наибольшее число скребков (149 экз.), выявлено в пределах котлованов трехкамерного жилища 15. В первой камере найдено – 83 экз., во второй – 24 экз., а в раскопанной части третьей камеры – 42 изделия, причем прослеживается явная концентрация находок у очагов и обширных углублений в полу камер 1 и 3. В камере 2 все скребки сосредоточены у стенок и по углам котлована. На территории жилища 17 выявлено 34 скребка, большая часть которых находилась у очагов и в районе ям № 1 и 2, т. е. их расположение полностью совпадает с наибольшей концентрацией отщепов. Концентрация скребков наблюдается также на территории сооружения № 3. Здесь найдено 45 изделий, в основном расположенных у очага и вдоль стенок конструкции. Сооружение № 6 по конструкции идентично предыдущему, однако плотность находок в нем намного ниже: выявлено 17 изделий. Таким образом, основная масса скребков найдена на территории котлованов жилищ 15 и 17 и наземных каркасных сооружений № 3 и 6.

Пластины (132 экз.) являются вторыми по встречаемости каменными изделиями поселения. Наибольшее количество (29 экз.) происходит из жилища 15. В первой и третьей камерах их найдено по 11 экз. В камере 2 встречено семь пластин. На территории сооружения 3 найдено 11 пластин. Здесь они расположены достаточно компактной группой между очагом и северозападной стенкой конструкции. В остальных каркасных сооружениях находок меньше: в строении 4 – четыре пластины, в сооружении 5 – восемь. Следует также отметить скопление из пяти пластин, найденных в межжилищном пространстве у выступа котлована 1 камеры жилища 15. Таким обра- зом, планиграфическое распространение пластин практически полностью совпадает с выявленными выше скоплениями скребков, что, видимо, говорит об устойчивой производственной взаимосвязи между этими категориями изделий.

Проведенный П . В . Волковым и Г . Ф . Ко робковой функциональный анализ каменных артефактов позволил сделать вывод о том , что доминирующим занятием людей на по селении Линёво -1 была обработка продук тов охоты . Особенно интенсивно работа велась с такими органическими материала ми , как рог и кость . Работа со шкурами , вероятно , производилась на открытом про странстве . Об этом косвенно может свиде тельствовать отсутствие следов интенсив ной обработки камня в сооружениях ( жилищах ).

Сравнение каменного материала показывает, что содержание одних и тех же пород в выборках из межжилищного пространства и жилищ различно. Доминирование кварцевого кремнистого песчаника в каменном материале памятника в целом означает, что он является определяющим для каменной индустрии и характеризует направленность производственной деятельности обитателей. Существенна разница и в использовании других пород: известняка (1,6 % в межжилищном пространства и наземных строениях; 11,6 % – в жилищах), диабазов (2,3 и 17,1 % соответственно), песчаников (11,25 и 20,95 %), кремня (4,5 и 0,9 %). По-ви-димому, эти различия отражают специфику объектов. Кварцевый кремнистый песчаник, кварцит и кремень использовались исключительно для изготовления производственных орудий. Их значительное преобладание в выборке из межжилищного пространства и наземных построек, по всей вероятности, характеризует «производственную территорию». Однако выборка из жилищ свидетельствует о значительно меньшей «производственной деятельности» в их пространстве. Высокое содержание известняка на территории жилищ, возможно, указывает на применение его для изготовления извести (необходимость побелки жилищ?). Почти в 2 раза более высокое содержание песчаников со следами применения в качестве абразивного материала, что зафиксировано при раскопках жилища 16, по-видимому, свидетельствует об употреблении в быту орудий, требовавших периодической заточки. Более чем восьмикратное преобладание на территории жилищ диабазов и порфиритов отражает какое-то специфическое применение, не свойственное «производственной» территории или слабо проявленное на ней. Следы обжига некоторых из обломков диабаза и присутствие их в зольниках дают основания предполагать его использование в качестве теплоемкого материала для поддержания тепла в жилищах в холодное время.

По источнику происхождения каменное сырье , используемое на поселении Линё - во -1, можно разделить на две группы : поро ды , которым в геологическом строении рай она имеются надежные аналоги на ближней к памятнику территории и могут быть отне сены к разряду « местное сырье », и те , кото рые на данной территории отсутствуют (« импортное сырье »). К первым должны быть отнесены известняки , граниты , рого вики , практически все песчаники ( кроме кварцевых кремнистых ). Аналоги этим по родам имеются в выходах девонских пород на правом берегу Ини и по ее правым и ле вым притокам в радиусе 5–20 км от памят ника . Не имеют аналогов в местном геоло гическом материале кварцевые кремнистые песчаники , алевропесчаники и алевролиты , а также породы некоторых изделий . Наибо лее вероятным источником сырья для изде лий из кремнистых пород на Линёво -1 следует считать наименее удаленные от па мятника кварцевые кремнистые песчаники и их аналоги яйского горизонта в Притомье – поблизости от Томска [ Кулик и др ., 2010]. Обращает на себя внимание отсутствие от ходов обработки этого каменного материала на памятнике , очень малое количество слабо сработанных нуклеусов и обломков в каче стве необработанного сырья или заготовок , что дает основание предположить импорт главным образом уже готовых орудий , изго товление которых производилось на месте выходов сырья . Это тем более вероятно при большом удалении источников сырья , когда транспортировка необработанного камня для изготовления орудий совершенно опре деленной производственной деятельности нерациональна .

Результаты изучения остеологического материала показывают, что в составе линёв-ского стада преобладали коровы (35,2 %), овцы-козы (26,5 %), и лошади (17,4 %). Всего к домашним животным (включая собаку) относится 79,8 % всех определимых кост- ных остатков, к охотничье-промысловым видам (включая кости птиц и рыб) – 20,3 %. Существенное значение имела охота на лося и бобра.

Судя по остеологическим находкам , со став стада и соответствующий ему тип скотоводства , являющийся жизнеобеспечи вающей отраслью для населения поселка , присущ ирменской культуре . Значительной роли пушного промысла остеологический материал не обнаруживает , хотя по немало му количеству небольших каменных скреб ков , проколок , шильев и игл должен быть достаточно большим . Можно предполо жить , что у населения поселка Линёво -1 главной целью охоты на пушного зверя бы ли шкурки животных , а тушки оставлялись на месте добычи .

Сравнительно - типологический и трасо логический анализ изделий из кости и рога подтвердил преимущественное направление в хозяйственно - бытовой и производствен ной деятельности древнего населения Линё - во -1. Набор инструментов позволяет выде лить основные стадии и операции обработки кож и пошива из них необходимых пред метов .

Стадия I – выделка кожи. С этой стадией связаны четыре операции. Первая, грубая первичная выделка кожи – снятие жирового слоя и остатков тканей. В качестве орудий, наряду с каменными скребками, широко использовались костяные струги из нижних челюстей крупного рогатого скота (тупики), двуручные, двулезвийные кожевенные струги. Вторая операция связана с тонкой первичной выделкой кожи – удалением мездры с оборотной поверхности. Использовались скребки из ребер животных и из колотых трубчатых костей, стамески с полукруглым или плоским лезвием. В процессе вторичной грубой выделки кожи (третья операция) происходило разминание ее на деревянной кожемялке, на колене, гладких валунах (этнографические наблюдения), выравнивание мохристости и неровностей после удаления мездры. Эта операция связана с употреблением колотых костей с губчатыми поверхностями, использовавшихся в качестве абразива, астрагалы овец с сильно зашлифованными и сработанными с двух сторон плоскостями. Четвертая операция, которая выполнялась на первой стадии – вторичная тонкая выделка кожи. Это необходимо для придания поверхности выделанной кожи однородности и эластичности. В качестве орудий употреблялись лощила по коже из ребер и трубчатых костей животных, поверхность которых заглажена и блестящая.

Стадия II – пошив одежды и обуви . С этой стадией связаны две операции . Пер вая – раскрой материала ( разрезание шкур на заготовки необходимого размера и про филя ). Для этого применялись каменные скребки и пластины с очень острыми и ров ными гранями ( резаки ). Вторая операция – пошив материала ( соединение раскроенных лоскутов при помощи отверстий и проде ваемых в них нитей или сухожилий живот ных ). При пошиве использовали целый на бор инструментов : длинные (14–20 см ) заостренные проколки из конических гри фельных костей лошади , бронзовые шила с рукоятями из трубчатых с эпифизами костей мелких животных , иглы разных размеров , которые хранили в футлярах - игольницах из трубчатых костей .

Аналоги инструментам для кожевенного производства с Линёво -1 есть в археологи ческих материалах поселений переходного времени от бронзы к раннему железному веку в Верхнем Приобье [ Грязнов , 1956. Табл . IX, XI, XV], Мыльниково в Барнауль ском Приобье [ Папин , Шамшин , 2005. С . 137–146], Чича -1 в Барабинской лесо степи .

Вторым памятником подобного вида яв ляется городище Завьялово -5 ( Новосибир ская обл ., Ордынский р - н , устье р . Каракан , левый берег ). Хозяйственная деятельность его населения , по мнению большинства ис следователей , может быть охарактеризована как комплексная и многоотраслевая с явным преобладанием присваивающих форм [ Тро ицкая и др ., 1989. С . 111; Мжельская , 2005. С . 130–131]. В комплекс экономики горо дища включают скотоводство , охоту , рыбо ловство и , предположительно , земледелие .

Остеологический материал памятника, несмотря на то, что большая часть его изучена, представлен очень незначительной серией (в среднем 0,41 шт. на 1 кв. м; для сравнения этот показатель на Линёво-1 – 8,72, а на городище Чича-1 – 22,65 шт.). Скотоводство прослеживается только по остеологическим материалам и, судя по их количеству (274 фрагмента на 1 000 кв. м – размер вскрытой площади), значительной роли в жизнеобеспечении поселка не играло. Встречаемость костей домашних живот- ных на городище – 0,27 шт. на 1 кв. м, причем в это количество включаются и кости собак, которых здесь, по всей видимости, употребляли в пищу. На синхронных памятниках встречаемость костей домашних животных в десятки раз больше (например, на Линёво-1 – 2,28 шт. на 1 кв. м, на Чиче-1 – 2,74 шт. на 1 кв. м.

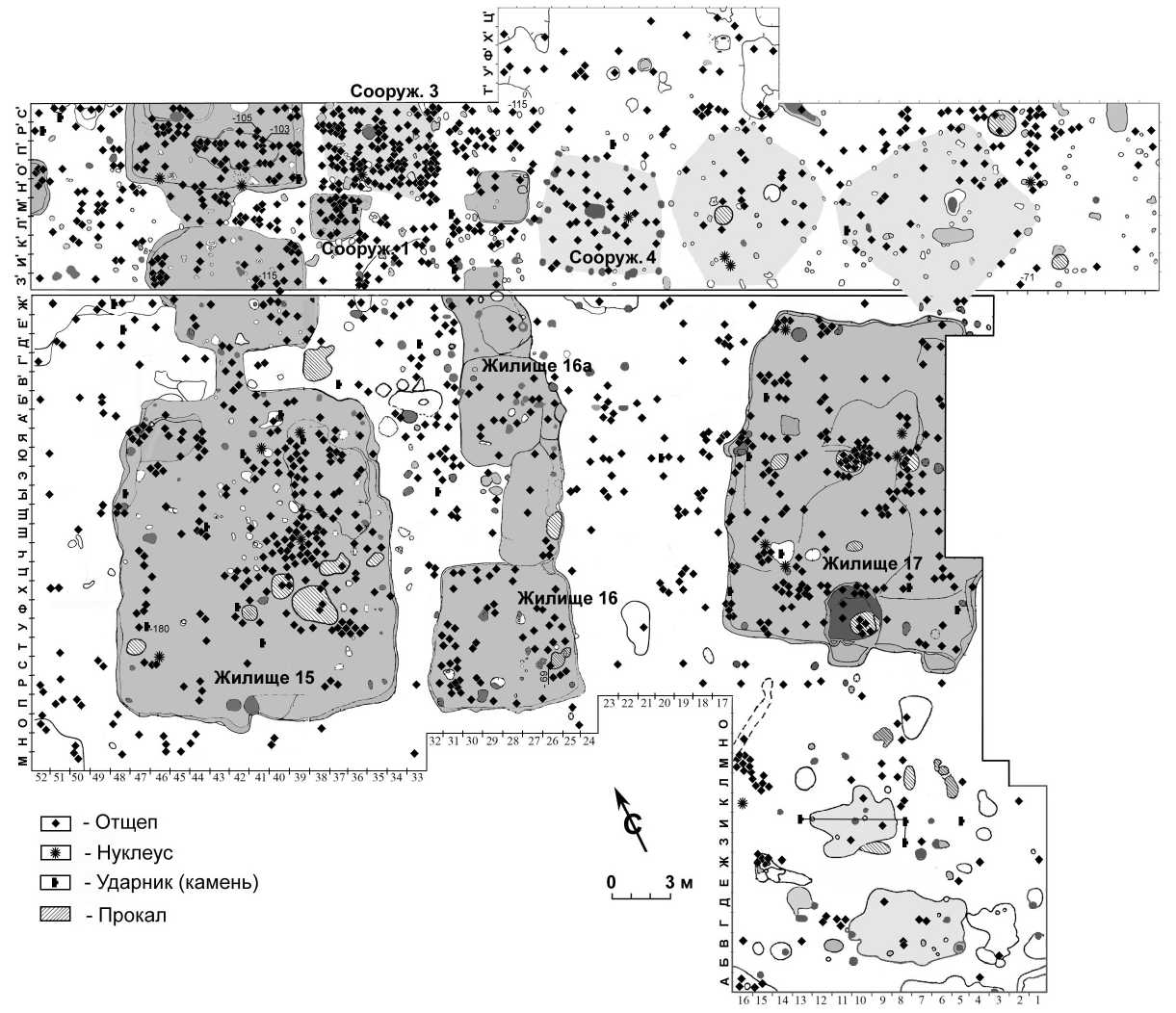

Исходя их особенностей планировки го родища , стойловое содержание скота в За - вьялово -5 невозможно . Дело в том , что расстояние между котлованами жилищ со ставляет 1 м и меньше ( рис . 3). Проходы при этом многократно поворачивают на 90°, в некоторых местах сужаясь до 0,3 м . В та ком лабиринте передвижение по территории поселка крупных животных затруднено , так как они не могли бы развернуться в тесном проходе или преодолеть несколько близко расположенных поворотов . Кроме этого , на городище отсутствует свободная площадка или хозяйственное строение , в котором можно было бы разместить животных . Ис ходя из этого , можно предположить , что мясо домашних животных поступало в За - вьялово -5 извне , либо с содержащегося в каком - то другом месте собственного стада , либо путем обмена из других населенных пунктов .

Охота также не играла значительной ро ли в экономике городища , на что указывает как небольшое количество костей диких животных , так и практически полное отсут ствие охотничьего инвентаря . Несмотря на практически полное исследование террито рии городища , найден всего один костяной наконечник стрелы .

Существенную роль в экономике горо дища играло рыболовство [ Троицкая и др ., 1989. С . 112–114; Сидоров , 1989. С . 37]. Оно документируется остатками ихтиофауны и большим количеством разнообразных гру зил ( рис . 3). В материалах городища их бо лее 100 экз . [ Сидоров , 1989. Табл . 3]. Среди грузил есть экземпляр весом более 2 кг . Е . А . Сидоров считал его лодочным якорем [ Троицкая и др ., 1989. С . 113].

Последний из числа таких памятников – городище Чича -1 ( Новосибирская обл ., Здвинский р - н , берег оз . Чича ). Хозяйство городища определено как комплексное и многоотраслевое [ Васильев и др ., 2000. С . 267–268]. Исследователями уже обраща лось внимание на специализацию отдельных зон городища в зависимости от различной

Рис . 3. План распределения грузил в раскопе № 1 городища Завьялово -5

хозяйственной направленности [ Васильев и др ., 2003; Молодин , Парцингер , 2006. С . 54]. Статистико - планиграфическое изуче ние орудийного комплекса городища по зволило проследить подобные процессы и в других отраслях хозяйства : металлообра ботке , скорняжном производстве и рыболов стве .

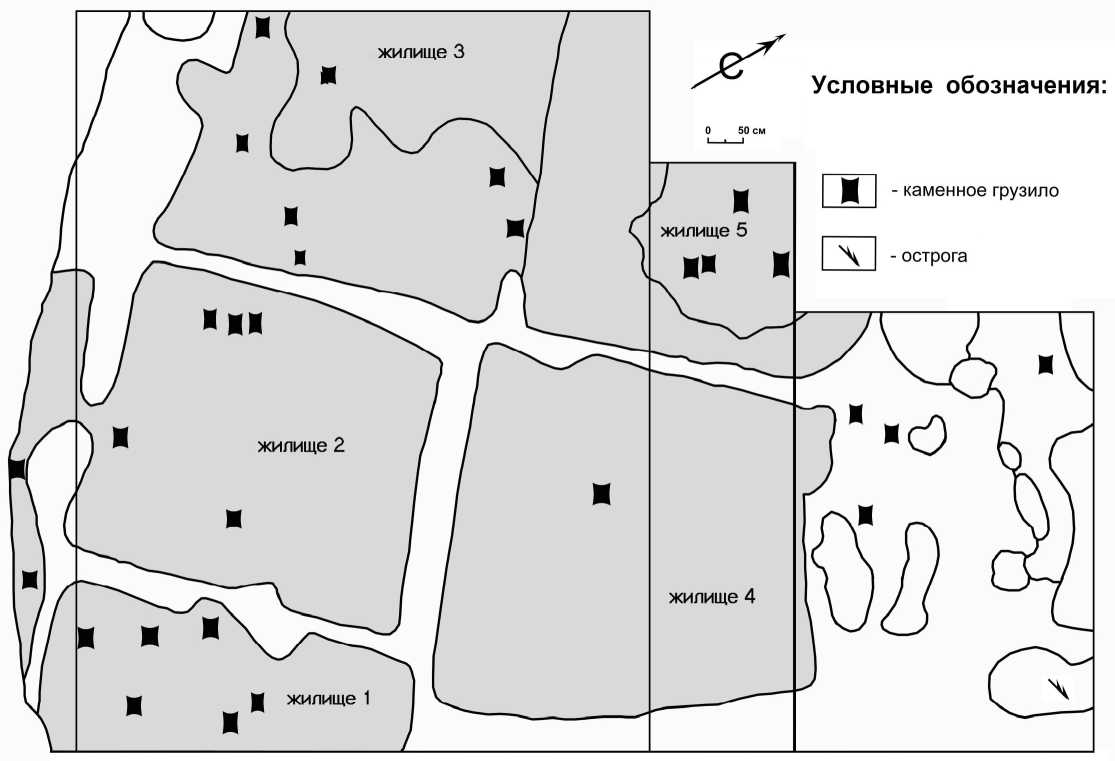

Рыболовство, по всей видимости, играло значительную роль в экономике городища. Согласно данным анализа стабильных изотопов азота в костях жителей поселка, рыбная пища занимала существенную часть их рациона [Шнеевайсс, Приват, 2002. С. 191]. Этот вид хозяйственной деятельности прослеживается по скоплениям рыбьих костей и находкам керамических и каменных грузил для сетей, металлического рыболовного крючка. Планиграфия этих находок указывает на крайне неравномерное распределение их по территории городища. Бронзовый рыболовный крючок известен только в одном экземпляре – на территории жилища 3 жилой зоны II («цитадель»). Грузила представлены серией из 26 экз., среди которых 25 глиняных и два каменных. Подавляющее большинство из них (23 экз.) найдено на «цитадели» и только 3 экз. происходят с периферии (жилая зона IIIa). Все грузила найдены крупными скоплениями. Семь штук находились в камере 3b (раскоп 6), три – в камере 3 трехкамерного жилища «цитадели», пять – в примыкающем к нему участке рва «А» (раскопы 8 и 13). Три грузила выявлены в котловане строения 17 (раскоп 17). Еще пять связаны с сооружением 9: два грузила найдено в котловане, три – на прилегающей к сооружению территории. На периферии зафиксировано три грузила, два из которых происходят из жилища 2 (раскоп 3) и одно – из ямы № 1 возле строения 18 (раскоп 18). Распределение остатков ихтиофауны более равномерно, однако их большая концентрация в «цитадели» в районе скопления грузил очевидна.

Таким образом , судя по распределению грузил , можно заключить , что в раскопан ной части городища наиболее интенсивно рыболовным промыслом занимались обита тели многокамерного жилища 3 ( камер 3 и 3b), строения 9 и 17, хотя потребляло ры бу все население городища .

Следует отметить , что грузила найдены в основном в той части городища и в тех ка мерах жилищ , где преобладала керамика позднеирменской культуры . Распределение рыболовного инвентаря приводит к мысли об определенной специализации данного вида производственной деятельности . Веро ятно , им занималось в основном абориген ное население , возможно , вследствие боль ших прав на природные ресурсы [ Молодин , Васильев , 2010].

Наконечники стрел в материалах горо дища представлены как бронзовыми , так и костяными изделиями . Среди костяных на конечников (68 экз .) 58 целых предметов , шесть обломков , четыре заготовки . Большая часть (55 экз .) найдена на « цитадели », меньшая – (13 экз .) на периферии . С много камерным жилищем 3 связано 13 наконеч ников стрел . Из них шесть ( два целых , три заготовки и обломок ) найдено в камере 3, шесть – в камере 3 а и только один в камере 3b. Еще четыре наконечника (2 целых и две заготовки ) находились во рву « В », примы кающему к северной стенке камеры 3. Семь наконечников найдено во рву « А » и на тер ритории между ним и стенкой камеры 3. Со строением 21 связано 20 наконечников стрел , 6 из них найдено непосредственно в котловане , остальные – на прилегающей территории . К сооружению 9 можно отнести 12 наконечников , из них 9 найдены непо средственно в котловане и три – рядом с ним . На периферии наконечники стрел встречены в жилище 2 и на прилегающей к ней территории ( раскоп 3) зоны IIIa (7 экз .). Еще 7 изделий найдено в районе жилища 12 зоны IVb.

Таким образом , большая часть костяных наконечников стрел найдена на « цитадели » и связана с жилищем 3 ( в основном с каме рой 3 а ) и со строениями 9 и 21. На перифе рии они встречены только в сооружениях 2 и 12.

Бронзовые наконечники стрел (5 экз .), очевидно , боевые . Из них один найден на « цитадели » в строении 3 а , остальные про исходят с периферии городища : один из со оружения 10, два – из двухкамерного жи лища 8-8 а , и один найден на поверхности раскопа № 1.

Значительную часть орудийного ком плекса городища составляют шилья и про колки . Встречены как металлические , так и костяные инструменты . Бронзовых шильев

19 экз . Распределение их по жилым зонам практически равномерное , на « цитадели » найдено 9 шильев , на периферии 10. Три инструмента найдено в камере 3 , один – в примыкающем к его стене участке рва « А ». Два шила находились в котловане сооруже ния № 9. Четыре шила связаны с жилищем 21: одно найдено в котловане , еще три – на прилегающей территории .

Костяные проколки и шилья являются массовым инструментом городища Чича -1. Из 41 орудия – 31 целое и 10 обломков . Большая часть из них (38 экз .) найдена на территории « цитадели ». На периферии об наружено 10 проколок . Концентрация брон зовых шильев , как правило , связана со ско плением костяных проколок . По всей видимости , они были задействованы в од них и тех же производственных процессах .

Скребков 11 экз . Пять из них изготовле ны из камня , шесть керамические . Восемь скребков найдено в пределах « цитадели », один – на территории жилой зоны IIIa ( рас коп 3), два – в зоне IIIb у прохода рва Е ( раскоп 1). В районе сооружения 9 ( раскоп 7) найдено два скребка : один в котловане , другой рядом с ним . Из жилища 3 происхо дят два керамических скребка . В жилище № 17 обнаружен каменный скребок , в со оружении № 20 – еще один . Один скребок находился на склоне берега озерной террасы в раскопе 8, и еще один керамический скре бок происходит из подъемного материала , собранного на территории раскопа 6.

Тупиков 16 экз . Орудия изготовлены из камня (9 экз .) и кости (7 экз .). Большая часть (15 экз .) тупиков найдена на « цитадели » и только один – на территории жилой зоны IIIa.

Пряслиц 18 экз . Из них 15 предметов происходят с « цитадели » и три с периферии . Два пряслица найдены в жилище 8 зоны IIIb, еще одно относится к сооружению 18 жилой зоны IIIa. Все пряслица « цитадели » найдены в районе жилых камер 3, т . е . на блюдается зависимость в распространении пряслиц , шильев , проколок , тупиков и скребков .

Значимой отраслью хозяйственной деятельности населения городища была ме таллообработка . На его территории зафик сировано не менее 8 бронзолитейных произ водственных участков : 1 – в « цитадели », 4 – на жилой площадке III а , 2 – в жилищных камерах зоны IIIb, 1 – на территории зоны

IV a. Прослеженная на них концентрация находок ( форм , тиглей , ошлакованной кера мики ), связанная с литейным производст вом , превосходит все известные памятники равнинной части Западной Сибири [ Чича …, 2009. С . 213, 229]. Исследователями также выявлена тенденция к специализации брон золитейного дела , рост и развитие которого в пределах городища , по всей видимости , сознательно контролировался .

В то же время представляется , что одним из основных видов хозяйственной деятель ности насельников городища были транзит ные перевозки в направлении запад – восток и север – юг . Использование водной системы Каргат – Малые Чаны – Большие Чаны отмечено исследователями [ Чича …, 2004. С . 288]. Расположение на удобных путях сообщения – одна из предпосылок возник новения и успешного развития протогород ских центров . Косвенным признаком при влекательности местонахождения городища для населения являются следы его пере строек и расширения [ Молодин , Парцингер , 2006. С . 50–51]. Свидетельства торговой деятельности сложно уловить на археологи ческом материале . Выводы приходится де лать на основании анализа комплекса четы рех косвенных признаков .

-

1. Керамический материал западного облика свидетельствует об обширных юго - западных и западных связях [ Чича ..., 2004. С . 266; Молодин , Мыльникова , 2003. С . 147–150].

-

2. О южных контактах населения свиде тельствует не только керамический , но и остеологический материал , содержащий ро га сайгака [ Васильев и др ., 2003. С . 276, табл .].

-

3. Источник поступления каменного сы рья на городище исследователи видят в Среднем Прииртышье ( Северный Казах стан ) [ Чича ..., 2004. С . 281].

-

4. Как было отмечено , на городище фик сируется масштабное бронзолитейное производство [ Чича …, 2009. С . 213–230]. Планиграфически на раскопанной части па мятника выявляются несколько производст венных участков , связанных с обработкой цветных металлов . Большинство их концен трируется в группы , занимающие значи тельные площади в юго - западной и юго восточной частях памятника . Группы про изводственных участков связаны не с от дельными жилищами , а со всем городищем

в целом , так как располагались на общест венной территории ( либо в заброшенных рвах , либо на специально выделенной и включенной в планировку городища об ширной производственной зоне ). Найден обломок кассетной формы для отливки слитков , предназначенных для хранения и транспортировки черновой меди . Подобные изделия широко встречаются , начиная с эпохи бронзы , на Кавказе , Северном При черноморье , Приуралье [ Абибулаев , 1965. Рис . 2, 1 ; Махмудов и др ., 1968. Рис . 4, 3 ]. Спектральный анализ бронзового инвентаря зафиксировал преобладание изделий из чис той меди [ Чича ..., 2004. С . 278, табл . 19]. Такой состав не характерен для данной эпо хи и не встречается на сопредельных терри ториях . Очистка меди от примесей , видимо , производилась непосредственно на городи ще путем многократных переплавок . На это может указывать явное количественное пре обладание тиглей и ошлакованной керамики над формами .

В целом , на базе проведенного нами ана лиза достаточно большого объема археоло гических материалов , относящихся к данной переходной эпохе , на территории Западной Сибири фиксируются три уровня специали зации : индивидуальная ( в рамках отдельных групп населения внутри поселка ) – Линё - во -1, Чича -1; общественная ( коллективная ) – Линёво -1, Завьялово -5; региональная ( тер риториальная ) – Чича -1.

Городище Чича -1 – транзитный центр , коммуникационный узел , центр обменных операций и металлообработки , судя по мас штабам , направленной не только на обслу живание городища .

На поселении Линёво -1 при развитости всех жизнеобеспечивающих отраслей фик сируется специализированное кожевенное производство . Судя по материалам этого памятника , в переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку широко практиковалось использование каменных орудий , но лишь для некоторых ( специали зированных ?) видов деятельности .

Городище Завьялово -5 – поселок рыбо ловов со слабым развитием остальных от раслей жизнеобеспечивающего производст ва , что , несомненно , предполагает приток извне какой - то части необходимой про дукции .

Таким образом, комплексный подход к изучению всей совокупности данных позво- лил выдвинуть гипотезу о производственной специализации отдельных поселений в переходное время от эпохи бронзы к эпохе раннего железа на определенном виде деятельности, выражающемся в получении отдельного вида продукта в количестве, превышающем потребности жителей поселка.

PRACTICE SETTLEMENT STEPPE ZONE OF WESTERN SIBERIA AT THE TURN

OF THE BRONZE AND EARLY IRON AGES