Специфика изобразительного искусства в контексте информационного общества в социологической оптике

Автор: Кокина Полина Олеговна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов формирования цифрового искусства на фоне перехода современного общества на новую ступень эволюции, характеризующуюся распространением информационных технологий на все сферы жизни. Цифровое искусство при этом трактуется не только с точки зрения его носителя, но и как составляющая конкретного социального времени и темпоральности современного искусства. Дается характеристика новым сюжетным форматам арт-объектов XXI века, большинство из которых связаны с глобальными проблемами и распространением COVID-19. Приведены примеры работы с современными цифровыми сюжетами изобразительного искусства. Заключается, что изобразительное искусство, получившее новый импульс развития в контексте информационного общества, в социологической оптике предстает как результат восприятия творцом трансформирующейся реальности, что стимулирует его к поиску инновационных форм выражения своего замысла, к использованию недоступных ранее инструментов, преимущественно цифровых, которые хоть и нельзя назвать совершенными в плане реализации художественных возможностей, но следует признать перспективными в плане интеграции искусства и информационных технологий.

Информационное общество, информационная культура, темпоральность культуры, социальное время, коронавирусное искусство, цифровое искусство, cg-искусство в цифровую эпоху

Короткий адрес: https://sciup.org/149140652

IDR: 149140652 | УДК: 316.73:7 | DOI: 10.24158/tipor.2022.6.10

Текст научной статьи Специфика изобразительного искусства в контексте информационного общества в социологической оптике

Контекст цифрового общества определяется темпоральностью культуры и развитием социального времени, а все новые тенденции в изобразительном искусстве зависят от периодичности его соприкосновения с различными подструктурами культурной жизни общества. Остановимся чуть более подробно на понятии темпоральности.

Важно понимать, что не всегда возможно отождествлять темпоральность культуры и социальное время, то есть говорить о том, что можно хронологически измерить некую длительность социальных процессов. Сущность темпоральности проявляется в том, что сопрягаются и согласуются различные характеристики предметных результатов человеческой деятельности и невос-принимаемых оснований ее духовности. Важной ее составляющей выступает диалектика и взаимообусловленность изменений предметно-вещественного и идеального контекста. Рисунок темпоральности можно четко отследить в переломные моменты истории, когда все пределы достигнуты, определены границы конкретной культуры, пройдены ключевые стадии ее развития.

Художественное время и образы времени, которые очень часто создаются в искусстве, обычно выражают ассоциации, а также опыт, который появляется в моменты переживания длительностей и перерывов. Невозможно художественное время свести исключительно к сюжетному. Существуют специальные апофатические определения, которые помогают дать конкретные характеристики внешним его проявлениям – это время автора, то есть то положение, которое он занимает на временной шкале конкретно взятых событий; время исполнителя, если он предполагается, то есть конкретный промежуток времени, который необходим для воспроизведения образца; время зрителя, или то количество времени, которое человек потратит, просматривая, слушая предмет искусства или как-то по иному взаимодействуя с ним, а также личная ориентация творца на тот или иной модус времени (позиция автора в восприятии временного промежутка), интерпретация всего увиденного зрителем.

Сущность художественного времени – это конструирование темпоральных мгновений, длительность, ритмика, последовательность, которые влияют на качество ценностно-смыслового выражения авторского замысла. Художественное время выступает контрапунктом, латентной темой, которая поддерживает развитие искусства в разные периоды истории.

Исходя из понятия темпоральности, можно обозначить специфику информационного общества, которое является отправной точкой в оформлении позиций современного искусства. В изучении данной темы важным является понятие информационной культуры, так как цифровая цивилизация провоцирует достаточно радикальные социокультурные преобразования. При анализе различных подходов было выявлено, что информационная культура обычно рассматривается в рамках использования новых цифровых технологий, именно поэтому такие понятия, как «информационная культура», «функциональная или информационная грамотность», «компетентность в информационном поле» осознаются как синонимы. В информационном обществе можно выделить подструктуру цифрового общества, связанную с использованием электронных средств в разных культурных сферах, в том числе и в искусстве (Белов, 2009).

Более точные и функциональные определения данного феномена давали Г.А. Воробьев (1988), А.П. Ершов (1988), В.А. Каймин (Каймин, Угринович, 1989), Е.А. Медведева (1994) – все они связаны с возможностью понимать и интерпретировать результаты работы информационных продуктов, а также иметь возможность анализировать окружающую обстановку. Также существует мнение, которое не связывает информационную культуру только с компьютеризацией, оно принадлежит Н.М. Розенбергу (1991) и В. Белошапке (1988). А.А. Гречихин (1994) говорит о том, что информационная культура тесно связана с соответствующей деятельностью. Информационное общество само определяет способность формировать и распределять возможности развития информационной культуры внутри себя.

Опираясь на первый подход восприятия информационной культуры через компьютеризацию, обратимся к некоторым видам искусства, которые появились в XXI веке и стали отличительной чертой нового этапа развития общества – информационного.

В современном мире появляется актуальное неоклассическое искусство, которое сочетает в себе все жанры и существующие формы изобразительной деятельности (Турлюн, 2011б).

Специфика CG-искусства (сокращение от Computer Graphic, то есть речь идет о цифровом графическом искусстве) состоит в обеспечении интеграции информационного и технологического поля творческой деятельности (Турлюн, 2016). Вместе с внедрением информационных технологий в искусство появились и новые профессии: motion-дизайнеры, 2D/3D-художники, графические дизайнеры, аниматоры.

Негативным аспектом развития цифрового искусства становится тот факт, что оно само по себе выступает просто этапом производства, а не формируется окончательно как объект, который можно использовать с точки зрения изобразительной ценности. Вся индустрия цифрового искусства основывается на определенном способе создания, воспроизведения и распространения продукта творчества. CG-искусство интернационально, но, к сожалению, бессистемно. На сегодняшний день любое цифровое произведение может быть актуализировано как часть большого проекта или как элемент анимированного или интерактивного продукта1.

Все попытки каким-то образом классифицировать современное цифровое искусство не увенчались успехом, так как оно слишком хаотично и быстро развивается, создавая все новые свои формы. Но все же такую попытку можно предпринять, разделив его на прикладное и станковое (Турлюн, 2011а).

В современном искусстве есть проблема применения навыков в цифровом его варианте, так как по большей части CG-художники обучаются только механическим действиям по работе с программами, при этом не имея представлений об основах создания рисунка и законах живописи, не зная истории искусства, не разбираясь в сочетаемости цветов. Графические обучающие программы не воспитывают художественный вкус (Турлюн, 2012).

Для доказательности сказанного рассмотрим несколько современных работ, представленных на выставках в разных странах. Например, произведение Анн-Валери Гаск «Прозрачный ори-гинал»2 2018 года состоит из десяти сложных форм, которые были скопированы и напечатаны на 3D-принтере. При этом они были созданы софтом случайно. Сам арт-объект является результатом проверки гипотезы о том, могут ли человеческие руки воспроизвести нечто подобное, повторить то, что было создано машиной. Случайность не возводится в закономерность, а лишь становится объектом для исследования.

Ещё один пример цифровой работы – это экспозиция технороганициста Этьена Рэйя «Волны». 35 жестких дисков были модифицированы в громковещатели и транслировали собственное название3.

Интересным фактом становится замечание о том, что современное искусство потеряло фактор случайности, утратив статус достояния таланта художника, так как даже технологии творческого беспорядка рекуперированы системой искусства и философской мыслью. Сама идеология больших данных говорит о том, что случайность фактически невозможна при равно высчитанных предпосылках и возможностях.

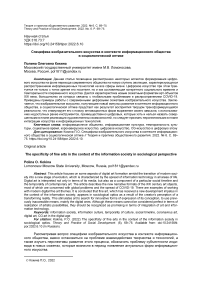

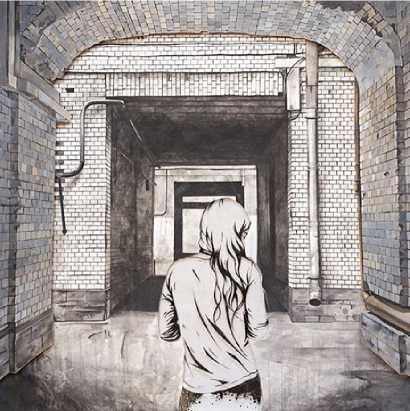

Исследуя различные техники и технологии, которые появились в информационном пространстве XXI века, можно прийти к выводу о том, что многие художники формируют свою самобытность через философскую интерпретацию психологических теорий. Например, на выставке 2020 года Евы Хелки «Остров» в галерее «Triumph»4 была представлена интерпретация Юнгов-ской концепции архетипов. В своих работах художник утверждает, что человечество обречено на бесконечное повторение сценариев, которые ещё с древних времен можно объяснить через некоторые аспекты психики и паттерны поведения. Ева Хелка использует различные материалы (зеркала, оргстекло, темперу), а сами ее картины написаны на фанерных листах. При этом передний и задний план как будто бы накладываются друг на друга и оформляют что-то среднее между картиной и ассамбляжем. Примерами работ, созданных в 2020 году, могут служить «Эхо» (рис. 1) и «Икар» (рис. 2).

Ещё одним образцом совмещения искусства, психологии и социологии выступают работы Екатерины Герасименко5. Через тонкий психологизм она воспроизводит реальные ситуации, добавляя в них аллегоричные объекты (рис. 3).

Исследуя пространство с желанием художественно его осмыслить и интерпретировать, Е. Герасименко актуализирует большой пласт социологических и психологических проблем. Обзор окружающей действительности происходит через анализ топосов, которые становятся проекциями человеческой психики во внешний мир. Работы художника выполнены в технике импри-матуры с характерным наслаиванием красок и грунта. Важно отметить, что, создавая свои произведения, Е. Герасименко совмещает метод антропологического наблюдения и феноменологическую настройку (рис. 4).

Рисунок 1 – Ева Хелка «Эхо». 2020. Дерево, темпера, оргстекло

Рисунок 2 – Ева Хелка «Икар». 2020. Дерево, темпера, металл

Рисунок 3 – Е. Герасименко «Страхи». Из серии «Помехи». 2020. Холст, масло

Рисунок 4 – Е. Герасименко «40». Из серии «Стены». 2021

Ещё одна интересная особенность развития изобразительного искусства в современном мире заключается в том, что художники, творцы «высвечивают» глобальные проблемы в своем творчестве. Например, важная тема экологического кризиса поднимается на всех выставках, проходящих в последние годы. Рассмотрим в этой связи вопрос взаимодействия искусства и глобальных проблем в цифровом обществе.

Искусство достаточно сильно влияет на формирование экологического мышления у поколения людей, думающего и заботящегося о природе. Остановимся на практических примерах некоторых арт-проектов, которые раскрывают сущность данной тематики1.

Неле Азеведо разработала инсталляцию «Тающие человечки», которая символизирует глобальное потепление и заставляет человечество задуматься об этой проблеме. Проект носит название «Monumento Minimо»2 (рис. 5).

Рисунок 5 – Неле Азеведо «Monumento Minimo»

Появлением новой тематики ознаменовалось развитие искусства в парадигме распространения COVID-19. В период пандемии оформилось понятие «коронавирусное искусство». Речь идет не только о том, что на картинах стали появляться врачи, вирусы, люди в медицинских масках, а о том, что возникла плеяда новых художников, которые открыли свой талант, находясь дома на изоляции.

Рисунок 6 – Е. Русак «Усталый доктор»3

Следует отметить также факт разделения пандемийного искусства на жанры: жизнь на холсте или проба воспроизведения уже существующих картин; репортажный рисунок – зарисовка того, что есть дома, или того, что видно из окна; ежедневная жизнь – зарисовка сюжетов повседневной жизни1.

«Коронавирусное искусство» перешло с холстов на цифровые мониторы, так как у многих художников материалы, имевшиеся дома, заканчивались, что-то купить было невозможно из-за закрытых магазинов, поэтому мастера начали отрисовку своих работ на планшетах, компьютерах в различных графических редакторах, перейдя в формат цифрового искусства.

В заключение важно отметить, что сегодня формируется новая тенденция в арт-искусстве, ее невозможно классифицировать, опираясь на уже существующие теории. Современные художники, которые создают искусство в цифровом мире, не равны классическим мастерам, которыми они являлись в начале зарождения информационного искусства в XX веке.

Можно утверждать, что современный художник с профессиональной точки зрения поднимается на другой уровень, но при этом прикладное цифровое искусство не систематизировано и опосредовано, оно размывает границы поколений, стран, национальностей, так как общие тенденции его развития становятся более унифицированными.

С точки зрения социологической оптики очевидно, что современное искусство очень чутко откликается на все общественные трансформации. Так, цифровизация социума фактически привела к возникновению новой формы искусства в различных вариантах использования электронных графических средств. С появлением информационных технологий в обществе изменилась субъектность искусства, появилась вариативность сюжетности арт-объектов: начиная с отражения в творческом пространстве глобальных проблем человечества, которые транслируются художниками для привлечения к ним внимания большого количества людей, и заканчивая появлением нового «коронавирусного искусства», которое стало откликом на события внешнего мира из вынужденной самоизоляции творцов, когда люди были лишены внешних социальных контактов.

Следует заключить, что современное искусство приобрело дополнительное свойство многомерности, широта творческого замысла определяется внутренним откликом художника на внешние или внутренние воздействующие на него факторы, что порождает разнообразие форм арт-объектов, появление инновационных техник и неординарных подходов к отражению действительности. В большей степени современные произведения изобразительного искусства отражают трансформации общественного сознания, вызванные стремительным переходом социума на новый этап развития – информационный, характеризующийся распространением цифровых средств коммуникации, взаимодействия и творчества.

Список литературы Специфика изобразительного искусства в контексте информационного общества в социологической оптике

- Белов А.В. Информационное общество и информационная культура в России: к постановке проблемы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2009. № 1 (9). С. 198-202.

- Белошапка В. Мир как информационная структура // Информатика и образование. 1988. № 5. С. 3-9.

- Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура. М., 1988. 303 с.

- Гречихин А.А. Информационная культура: Опыт типологического определения // Проблемы информационной культуры. М., 1994. С. 12-38.

- Ершов А.П. Школьная информатика в СССР: от грамотности к культуре // Информатика и компьютерная грамотность. М., 1988. С. 6-23.

- Каймин В., Угринович Н. О преподавании курса ОИВТ по машинному варианту // Информатика и образование. 1989. № 2. С. 17-22.

- Медведева Е.А. Основы информационной культуры // Социс. 1994. № 11. С. 52-67.

- Розенберг Н.М. Информационная культура в содержании общего образования // Советская педагогика. 1991. № 3. С. 33-38.

- Турлюн Л.Н. Имитация традиционной живописи и графики средствами компьютерной графики // В мире научных открытий. 2012. № 4-3 (28). С. 272-281.

- Турлюн Л.Н. Компьютерное искусство в мировой художественной культуре // Alma mater (Вестник высшей школы). 2011а. № 11. С. 79-82.

- Турлюн Л.Н. Место компьютерной графики в виртуальном искусстве // Молодой ученый. 2011б. № 1. С. 269-271.

- Турлюн Л.Н. Цифровая живопись как вид компьютерного искусства // Молодой ученый. 2016. № 4 (108). С. 876-879.