Специфика методики обучения фонетическим средствам общения на корейском языке в вузе (начальный этап)

Автор: Воронина Людмила Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Учебно-методические материалы

Статья в выпуске: 10 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье поднимается вопрос о необходимости учета специфики корейского языка при разработке методических материалов на примере фонетических средств общения. Рассматриваются все традиционные разделы системы обучения с точки зрения особенностей затрагиваемого языка: цели и задачи обучения, содержание обучения, подход к обучению, эффективные средства обучения, а также раскрываются организационные формы авторского представления обучения фонетическим средствам общения на корейском языке в вузе. Обосновывается необходимость включения дополнительного компонента в традиционную структуру фонетических знаний под названием ʻэкстралингвистическая информацияʼ. В русле частной методики обучения иностранным языкам пересматривается традиционная классификация фонетических навыков и предлагается новая, уточненная благодаря появлению новых научных подходов к рассмотрению фонетического пласта лингвистики. Уточняется содержание обучения фонетическим средствам общения на корейском языке и обосновывается наиболее подходящий для заданных условий обучения подход, предлагается соответствующая наглядность.

Фонетические средства общения, фонологическая компетенция, фонетические знания, экстралингвистическая информация, классификация фонетических навыков

Короткий адрес: https://sciup.org/147219496

IDR: 147219496 | УДК: 81:372.881

Текст научной статьи Специфика методики обучения фонетическим средствам общения на корейском языке в вузе (начальный этап)

В языковых профилях фонетика понимается двояко: во-первых, как теоретическая дисциплина, например, «это раздел языкознания, изучающий акустические свойства и способы образования звуков речи независимо от их смыслоразличительных функций…» [Миньяр-Бе-лоручев, 1996. С. 133] или «это раздел языкознания, изучающий способы образования звуков человеческой речи…» [Фокина, 2008. С. 77] и т. д. Во-вторых, – как практическая среди всех остальных аспектов («Практическая грамматика корейского языка», «Практикум по культуре речевого общения» и т.п.), причем набор таких дисциплин зависит от учебных планов каждого конкретного вуза. В этом смысле под фонетикой понимается «аспект в практическом курсе обучения иностранному языку…» [Азимов, Щукин, 1999. С. 388], обучение которому всесторонне рассматривается в статье с учетом специфики корейского языка.

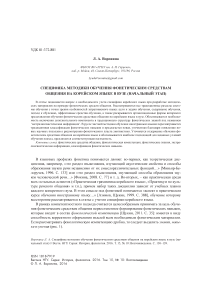

В рамках компетентностного подхода считается целесообразным принимать за цель обучения фонетическим средствам общения первостепенное формирование фонетических навыков, которые входят в состав фонологической компетенции [Щукин, 2011. С. 35]: имеется в виду способность корректного оформления мыслей всем необходимым фонетическим материалом. Если рассматривать фонологическую компетенцию дробно, то следует выделить знания, навыки и умения (рис. 1).

Воронина Л. А. Специфика методики обучения фонетическим средствам общения на корейском языке в вузе (начальный этап) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 10: Востоковедение. С. 130–139.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 10: Востоковедение © Л. А. Воронина, 2016

Под фонетическими з наниями принято понимать: 1) звуки (фонемы) и их варианты (аллофоны); 2) артикуляционно-акустические характеристики фонем (звонкость – глухость, твердость – мягкость и др.); 3) фонетическая организация слов (слоговая структура, словесное ударение, тон); 4) просодика (ударение и ритм, интонация); 5) фонетическая редукция (редукция гласных, сильные и слабые формы, ассимиляция, выпадение конечного гласного) [Щукин, 2011. С. 35]. Однако такой взгляд на дифференциацию представляется не совсем полным: здесь не хватает еще одного компонента, о котором говорила И. Л. Бим в 1988 году, «внеязыкового предметно-содержательного плана речи» [Бим, 1988. С. 67]. Следовательно, вопреки общему мнению,

Рис. 1. Структура фонологической компетенции

представляется нецелесообразным исключать из перечня фонетических знаний уровень экс-тралингвистической информации , что определяет специфику каждого конкретного языка, в том числе и в области фонетики.

Изначально в лингводидактике, еще со времен введения Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым нового аспекта, ‘Лингвострановедение’, было принято выносить всю страноведческую информацию в отдельный аспект, и, как показывают примеры и практика, для некоторых контактирующих языков такой взгляд на обучение себя оправдывает. Но в тех случаях, когда речь идет о языках, находящихся на максимальной культурной дистанции [Воронина, 2009. С. 55], поддерживающих разные цивилизации, объем этой информации настолько велик, что представляется труднореализуемой или практически невозможной его передача через отдельный аспект.

Более того, отделение экстралингвистической информации от лингвистических форм представляется не просто нецелесообразным, а совершенно неестественным и губительным для поддержания мотивации в изучении данного языка.

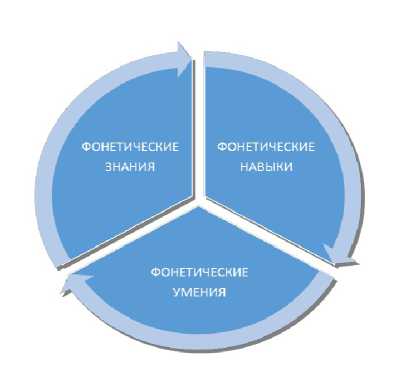

Кроме того, нередким является случай обсуждения с носителем корейского языка и культуры фонетических способностей: « 한국말 잘 해요/하구나 /…» хорошо говорите/говоришь/… по-корейски – такую фразу приходится слышать от них довольно часто. Безусловно, подобные фразы не несут за собой серьезного научного смысла, но все же подразумевают какую-то поверхностную полемику в этой области, вступая в которую надо четко представлять, какими понятиями они оперируют. Следовательно, к перечисленным выше фонетическим знаниям корейского языка представляется необходимым включать еще знание так называемой ʻсоциаль-но-философской основыʼ, которая очень сильно отличается от представлений русскоговоря-щих студентов, о чем можно судить по представленному рисунку (рис. 2), т. е. метафизические характеристики гласных и вытекающий из них ʻзакон гармонии гласныхʼ, а также происхождение корейского алфавита, его системная представленность в виде ʻпорядка канадаʼ ( 가나다 순 каната-сун ) и место в мировой системе соответствующих знаков, чем очень гордятся носители корейского языка и культуры и всегда это отмечают. Введение последнего компонента еще раз подчеркнет необходимость параллельного соизучения звуков и графических символов корейского языка.

Что касается следующего компонента фонологической компетенции (см. рис. 1), так называемого фонетического навыка, то, несмотря на достаточно серьезную разработанность методики как науки, а также на почти столетнее существование условного разграничения тер-мино-понятий ʻнавыкʼ и ʻумениеʼ, этот вопрос остается до сих пор дискуссионным, главной причиной чему служит разная трактовка известной схемы “первичные умения – навыки – вторичное умениеˮ [Пассов, 2015. С. 83]. Возможно, именно поэтому никто из ученых-методистов не предлагает четкого определения рассматриваемого понятия, ссылаясь лишь на общие

Рис. 2. Диаграмма происхождения корейских звуков согласно представлениям носителей корейской культуры для всех навыков характеристики [Шатилов, 1986. С. 27], называя их автоматизированными компонентами умений.

Анализ термино-понятий с точки зрения обучения фонетической стороне общения показывает, что, во-первых, ряд ученых-методистов понимают под разными терминами одни и те же понятия, например, Е. Н. Соловова ставит знак равенства между фонетическими и произносительными навыками [Соловова, 2006. С. 65], а Р. К. Миньяр-Белоручев – между слухо-произносительными, произносительными и артикуляционными навыками [Миньяр-Белоручев, 1996. С. 10, 83, 106] и т. п.; во-вторых, разные ученые, называя фонетические навыки одинаково, вкладывают разное значение: у кого-то оно ýже, например, С. Ф. Шатилов понимает ʻрит-мико-интонационный навыкʼ как «навык интонационно и ритмически правильного оформления речи» [Шатилов, 1986. С. 103], подразумевая только активность со стороны говорящего, а Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин под этим же термином – «навык интонационно и ритмически правильного оформления речи и понимания речи других людей» [Азимов, Щукин, 1999. С. 304], вкладывая в это понятие в том числе и пассивную способность реципиента, т. е. понимают его шире, включая, таким образом, то понятие, которое Р. К. Миньяр-Белоручев и Е. Н. Соловова называют ʻаудитивный навыкʼ.

В связи с этим представляется необходимым предложить свою точку зрения на рассматриваемое понятие: фонетический навык – это автоматизированная способность индивида извлекать из долговременной памяти фонетический материал для использования его в рецептивной и продуктивной речи. Признавая общепринятые характеристики навыка: автоматизирован-ность, устойчивость и стабильность, сознательность, лабильность (гибкость), способность к переносу [Шатилов, 1986. С. 27], считаем важным подчеркнуть, что рассматриваемое понятие является «единицей умения» [Пассов, 2015. С. 82]. С точки зрения процесса, фонетический навык вместе с лексическим и грамматическим составляет «операционный уровень» струк- туры речевого высказывания и на уровне продукта речевого высказывания соотносится с речевой единицей «не выше фразы» [Пассов, 2015. С. 85], т. е. то, что основано на навыке – это действие. Причем здесь следует подчеркнуть, что при обучении эта подсистема представляет собой «самостоятельную» [Пассов, 2015. С. 84] единицу.

Обобщая всю существующую в методической литературе информацию по обучению фонетической стороне общения (С. Ф. Шатилов, 1986; И. Л. Бим, 1988; Е. И. Пассов, 1989; Г. В. Рогова и др., 1991; Е. Н. Соловова, 2006; И. В. Фролова, 2007; А. Н. Шамов, 2008; К. В. Фокина, 2008; А. Н. Щукин, 2011 и др.), считаем целесообразным разделение так называемых фонетических навыков на две условные группы: 1) слухо-произносительные/слухопроизноси-тельные навыки – это навыки фонемно-правильного произношения всех изучаемых звуков в потоке речи и понимания этих звуков в речи других (сегментный уровень); 2) ритмико-интонационные – это навыки интонационного и ритмически правильного оформления речи и, соответственно, понимания речи других (супрасегментный уровень) [Методика преподавания, 2008. С. 83].

Существуют также и другие взгляды на классификацию фонетических навыков, например, А. Н. Щукин предлагает раздельно формировать «слуховые и звукопроизносительные» навыки [Щукин, 2011. С. 31], что дифференцирует представленную выше классификацию, не изменяя ее структуры, а дополняя. К. В. Фокина делит фонетические навыки на «артикуляционные, просодические и интонационные» [Фокина, 2008. С. 77], но лингвистическая оппозиция понятий ʻпросодияʼ и ʻинтонацияʼ на современном этапе [Шевчук, 2011. С. 30–32] не позволяет считать последнюю классификацию правомерной, хотя эта попытка автора не является безосновательной, так как опирается на материал конкретного иностранного языка.

Подразумевается, что в общепринятой классификации есть некоторые противоречия с точки зрения логики трактования термино-понятий: разделение, хоть и условное, фонетических навыков на слуховые и звукопроизносительные вполне соответствует представлениям о рецептивной и продуктивной природе их компонентной принадлежности умениям, а вот просто выделение ритмико-интонационных – нет по следующим причинам. Во-первых, выделение слуховых в первой группе исключает рецептивный вариант ритмико-интонационных, хотя в понятие последних это входит. Во-вторых, если предлагаются разные термины для обозначения рецептивной и продуктивной природы первых, то надо найти два соответствующих термина и для вторых. Тем более что последние достижения в области фонетики (как раздела языкознания) подсказывают нам их новое название [Уютова, 2004. С. 26], ʻпросодическиеʼ, которые также можно рассматривать на уровне рецепции и продукции.

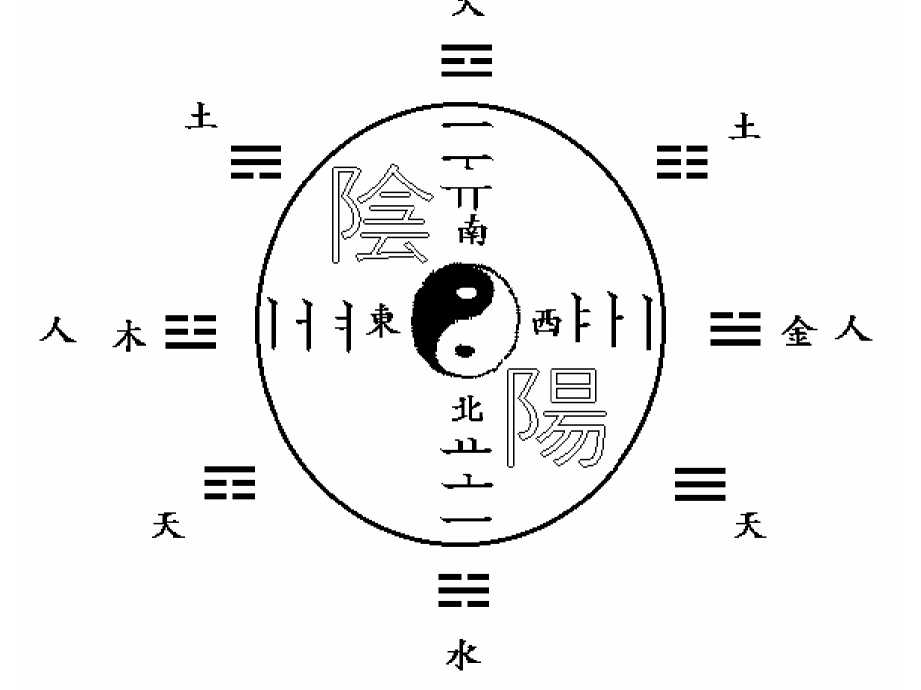

Таким образом, с точки зрения соответствия автоматизированным компонентам рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности, представляется целесообразным говорить о звуковых и просодических фонетических навыках корейского языка, учитывая при этом, что они могут быть активными и пассивными (рис. 3), где:

Рис. 3. Классификация фонетических навыков корейского языка

-

1) активный звуковой (фонетический) навык – это автоматизированная способность индивида извлекать из долговременной памяти фонемы и их сочетания корейского языка (на уровне сегмента) для использования в продуктивных видах речевой деятельности;

-

2) активный просодический (фонетический) навык – это автоматизированная способность индивида извлекать из долговременной памяти просодические единицы корейского языка (уровень супрасегмента) для использования в продуктивных видах речевой деятельности;

-

3) пассивный звуковой (фонетический) навык – это автоматизированная способность индивида извлекать из долговременной памяти фонемы и их сочетания корейского языка (на уровне сегмента) для использования в рецептивных видах речевой деятельности;

-

4) пассивный просодический (фонетический) навык – это автоматизированная способность индивида извлекать из долговременной памяти просодические единицы корейского языка (уровень супрасегмента) для использования в рецептивных видах речевой деятельности.

Согласно специфике корейского языка, на самом начальном этапе его обучения в вузе формировать активные просодические навыки не имеет смысла, так как они сильно зависят от грамматической структуры высказывания [Шевчук, 2011. С. 77]. Следовательно, имеет смысл формировать у студентов первого курса языкового вуза активные и пассивные звуковые, а также пассивные просодические навыки на корейском языке, а по мере усвоения грамматических явлений формировать активные просодические.

Возвращаясь к исследованию структурного состава фонологической компетенции (см. рис. 1), следует отметить, что, по определению А. Н. Щукина, фонетические умения – это умения воспринимать и воспроизводить в процессе общения 1) звуки (фонемы) и их варианты (аллофоны); 2) артикуляционно-акустические характеристики фонем (звонкость – глухость, твердость – мягкость и др.); 3) фонетическую организацию слов (слоговая структура, словесное ударение, тон); 4) просодику (ударение и ритм, интонация); 5) фонетическую редукцию (редукция гласных, сильные и слабые формы, ассимиляция, выпадение конечного гласного) [Щукин, 2011. С. 35], то есть суммы всего того, что было перечислено выше. Однако, чтобы научиться это делать, согласно теории С. Ф. Шатилова, надо сформировать так называемый фонетический навык, т.е. проработать упражнения для трех 1 этапов [Шатилов, 1986. С. 29–30], наполнив конкретным содержанием так называемый ʻфонетический материалʼ. Ответ на вопрос «Чему обучать?» можно найти через изучение предыдущего опыта в рамках методической категории ‘содержание обучения’.

В самом общем смысле под содержанием обучения фонетике понимается «все то, на основе чего происходит обучение учащихся слухо-произносительным и ритмико-интонационным навыкам» [Методика преподавания..., 2008. С. 84]. Конкретное описание фонетического материала по корейскому языку представляется наиболее понятным через компонентный состав.

Лингвистический компонент в обучении фонетике предполагает: 1) фонетический минимум; 2) особенности гласных и согласных изучаемого языка в сравнении с родным; 3) фонетические правила [Методика преподавания..., 2008. С. 85].

Фонетическим минимум включает: а) звуки (фонемы) и звукосочетания; б) интонемы (интонационные модели) наиболее распространенных типов простых и сложных предложений. Однако прежде чем наполнить содержанием каждый из перечисленных пунктов, следует оговорить два момента, а именно: во-первых, в работах отечественных и зарубежных лингвистов (южнокорейских и европейских) нет единого мнения по вопросу о количестве и составе фонем корейского языка (Бен Енг Сук, 2000; Баландюк, 2003; Лыпкань, 2003; др.), а также фразовая акцентуация в корейском языке остается одной из самых противоречивых и дискуссионных тем в лингвистике [Шевчук, 2011. С. 71]; во-вторых, при перечислении единиц из так называемой интонационной сферы корейского языка представляется целесообразным отталкиваться от мнения Н. Д. Светозаровой о том, что, поскольку понятие единицы в указанном контексте не достигло еще необходимой степени строгости и формализованности, то един- ственным приемлемым решением пока является «допустить возможность различных единиц в рамках различных концепций, и даже возможность объективного существования принципиально разнородных интонационных единиц» [Светозарова, 2002. С. 508]. И именно поэтому представляется необходимым остановиться на этой проблеме подробнее, рассмотрев точки зрения всех известных в этой области авторов, исследовавших южнокорейский вариант, а точнее его сеульское нормативное литературное произношение.

В отношении звуков и их сочетаний рассмотрены взгляды таких ученых, как Г. Рамстедт, 1951; С. Мартин, 1951; А. А. Холодович, 1954 (2010); А. Скаличкова, 1955; Бен Енг Сук, 2000; Т. В. Лыпкань, 2003 и др. сначала на гласные фонемы. В основном полемика между учеными, исходившими из своих собственных теорий и разных методов исследования, фокусируется на количестве так называемых ʻчистыхʼ гласных и их производных. Такое понимание дела при обучении обусловливает лишь организацию учебного материала, поэтому на классификацию гласных представляется целесообразным посмотреть с точки зрения «Нормативного корейского произношения» ( 표준발음법 ), изданного в 1988 году и декларирующего 10 простых гласных звуков (ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅡ, ㅣ, ㅔ, ㅐ, ㅟ, ㅚ) и 11 производных (ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ, ㅒ, ㅖ, ㅘ, ㅝ, ㅙ, ㅞ, ㅢ).

При необходимости учитывать в том числе и экстралингвистические фонетические знания, например сочетаемость гласных и согласных в ʻпорядке канадаʼ ( 가나다 순 каната-сун ) корейского языка, представляется целесообразной следующая последовательность введения (или организация) и группировка корейских гласных звуков (табл. 1), основанная на особенностях корейской фонетической системы.

Таблица 1

Организация гласных корейского языка при обучении

|

Название занятия |

Гласные корейского языка |

Количество букв |

|

제 1 과 |

ㅏ, ㅑ |

2 |

|

제 2 과 |

ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ |

4 |

|

제 3 과 |

ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ |

4 |

|

제 4 과 |

||

|

제 5 과 |

||

|

제 6 과 |

||

|

제 7 과 |

||

|

제 8 과 |

ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ |

4 |

|

제 9 과 |

ㅘ, ㅚ, ㅙ, ㅝ, ㅟ, ㅞ |

6 |

|

제 10 과 |

ㅢ |

1 |

Таким образом, гласные с первого занятия перемешиваются (имеется в виду не только смешение простых гласных и дифтонгов, а также гласных и согласных звуков при первоочередности первых), но соблюдается дидактический принцип ʻот простого к сложномуʼ.

Примерно такую же картину имеет лингводидактическая картина корейских согласных, которые были также рассмотрены указанными выше учеными со всего мира в разное время. В общей сложности они не вызывают серьезных расхождений, а их количество составляет 19 единиц. Последовательность введения (или организация) и группировка корейских согласных звуков в авторской системе обучения представлена в табл. 2.

Интонемы (интонационные модели) корейского языка на серьезном научном уровне были исследованы А. О. Корсунским, но их количество также зависит от программных требований конкретного учебного заведения.

Особенности гласных и согласных звуков корейского языка по сравнению с русским пытались описать многие ученые (Т. В. Лыпкань, 2003; др.). Не отрицая вклад каждого из них, представляется важным при объяснении этой разницы учитывать особенности реципиентов:

для разного возраста обучающихся объяснение должно быть разным в силу их психолого-физиологических особенностей и уровня обученности. При этом также немаловажным фактом представляется учет оригинального описания звуков корейского языка [Хунмин чонъым, 2010. С. 64–69].

Таблица 2

Организация согласных корейского языка при обучении

|

Название занятия |

Согласные корейского языка |

Количество букв |

|

제 1 과 |

ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅂ, ㅅ |

5 |

|

제 2 과 |

||

|

제 3 과 |

||

|

제 4 과 |

ㅇ, ㅁ, ㄹ |

3 |

|

제 5 과 |

ㅈ, ㅊ |

2 |

|

제 6 과 |

ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ |

4 |

|

제 7 과 |

ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ |

5 |

|

제 8 과 |

||

|

제 9 과 |

||

|

제 10 과 |

Фонетические правила в корейском языке затрагивают такие фонетические процессы, как нейтрализация звука, аспирация, палатализация, ассимиляция, глоттализация и вставка звука [Ли Иксоп, Ли Санок, Чхэ Ван, 2005. С. 99-112]. Возможно, некоторые авторы выделяют и больше, а также могут рассматривать одно как часть другого, например, палатализацию как часть ассимиляции, тем не менее, с точки зрения обучения, есть смысл знакомить с фонетическими явлениями корейского языка через правила чтения, так как формирование звуко-буквенных и речемоторных механизмов при обучении корейскому языку в вузе на самом начальном этапе 2 происходит одновременно. Следовательно, более развернутый и методически обоснованный авторский взгляд на проблему так называемых фонетических правил представлен в соответствующем разделе.

С точки зрения «Как обучать?» в общей методике существует два взгляда: через категории ‘метод’ и ‘подход’. А. Н. Щукин называет два метода: «имитативный и аналитико-имитативный» [Щукин, 2011. С. 44], указывая при этом на то, что другие авторы представляют их как подходы, с чем нельзя не согласиться. Однако при этом Е. Н. Соловова предлагает более глубокую классификацию через понятие ‘подход’: артикуляторный, акустический и дифференцированный [Соловова, 2006. С. 67–70], каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Еще в 1996 году Р. К. Миньяр-Белоручев отмечал перспективность дифференцированного подхода. Исходя также из количества преимуществ, при обучении фонетическим средствам корейского языка представляется целесообразным использование дифференцированного подхода в силу определенных общих и сугубо специфических для корейского языка моментов. Во-первых, в последнее время наблюдается тенденция отказа от артикуляторного подхода, даже в рамках филологических профилей, не только из-за серьезных недостатков, снижающих эффективность обучения ИЯ, но и из-за смены парадигмы на более практико-ориентированное обучение [Концепция модернизации, 2002. С. 255]. При этом акустический подход мало подходит академическим условиям обучения, особенно на начальном этапе. Во-вторых, диффе- ренцированный подход позволяет сочетать достоинства и недостатки двух других подходов, т. е. способен больше соответствовать определенным условиям обучения. В-третьих, дифференцированный подход позволяет лояльно объяснить наличие огромного количества фонетических терминов, возникших вследствие различных фонетических теорий относительно корейского языка. В-четвертых, при формировании фонетических навыков дифференцированный подход позволяет реализовывать параллельное обучение графемам, что необходимо для корейского языка. Могут появиться и другие причины.

Тем не менее, проблемой здесь может быть подготовка наглядности, помогающая реализовать тот или иной подход в обучении фонетическим средствам общения на корейском языке. Авторская рекомендация описывает слайд-шоу как одну из форм видеограммы [Воронина, 2014. С. 173]. Использование слайд-шоу позволяет объединять преподавателю различные виды видеограмм для одного занятия и закладывать конкретное время на предъявление каждого изображения, благодаря чему статичная видеограмма может превратиться в динамичную, а также позволит обучаемому комментировать действия изучающих язык, используя фронтальный или индивидуальный контроль. Таким образом, при обучении фонетической стороне общения на корейском языке наиболее актуальными и полезными являются слайд-шоу, составленные из графических видеограмм: артикуляционных таблиц и фонетически размеченных образцов текста.

Подводя итоги выявления специфики методики обучения фонетическим средствам общения на корейском языке в вузе, следует заключить, что проблемами являются: 1) отсутствие учета экстралингвистической информации в категории ʻфонетические знанияʼ в общепринятой номенклатуре, что представляется необходимым и вполне решаемым; 2) неудачная номенклатура фонетических навыков с точки зрения необходимости учета специфики корейского языка; 3) необходимость четко придерживаться классификации фонетического материала одного автора в силу большого количества теорий по систематизации корейского языка. Обозначенные проблемы решались автором на протяжении десятка лет, в связи с чем предлагаются конкретные практические рекомендации (подход).

Список литературы Специфика методики обучения фонетическим средствам общения на корейском языке в вузе (начальный этап)

- Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). СПб., 1999. 472 с.

- Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Проблемы и перспективы: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.». М.: Просвещение, 1988. 256 с.

- Воронина Л. А. Преимущества слайд-шоу как одной из форм видеограммы для формирования фонетических навыков на корейском языке//Проблемы современной филологии и лингводидактики: Сб. науч. трудов. Вып. 6. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. С. 172-176.

- Воронина Л. А. Роль фоновых знаний в речевом общении (носителей русского и корейского языков)//Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. 2009. Сер. 9. Вып. 4. С. 48-56.

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года//Народное образование. 2002. № 4. С. 254-268.

- Ли Иксоп, Ли Санок, Чхэ Ван. Корейский язык. М.: РОО «Первое марта», 2005. 484 с.

- Методика преподавания иностранных языков: общий курс: Учеб. пособие/отв. ред. А. Н. Шамов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: АСТ: АСТ Москва: Восток-Запад, 2008. 253 с.

- Миньяр-Белоручев Р.К. Методический словник. Толковый словарь терминов методики обучения языкам. М., 1996. 144 с.

- Пассов Е. И. Методика как наука будущего. Краткая версия новой концепции. СПб.: Златоуст, 2015. 172 с.

- Светозарова Н. Д. Некоторые проблемы терминологических соответствий в области просодики и интонации//Языкознание в теории и эксперименте: сб. науч. тр. М.: Пробел 2000, 2002. С. 500-508.

- Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов пед. вузов и учителей. М.: Просвещение, 2006. 239 с.

- Уютова Е. В. Слого-ритмическая структура английской речи носителей корейского языка: дис. … канд. филол. наук. Владивосток, 2004. 263 с.

- Фокина К. В., Тернова Л. Н., Костычева Н. В. Методика преподавания иностранного языка: конспект лекций. М.: Высш. образование, 2008. 158 с.

- «Хунмин чоньым», изложенный простым и всем понятным языком: Пер. с кор. В. Д. Аткнин/Под ред. В. В. Верхоляк, Хан Бёнсок. Сеул, 2010. 160 c. без факсимиле.

- Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.». М.: Просвещение, 1986. 223 с.

- Шевчук Н. М. Просодия фразы в корейской региональной разновидности английского языка: дис. … канд. филол. наук. Владивосток, 2011. 202 с.

- Щукин А. Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке: учеб. пособие для преподавателей и студентов языковых вузов. М.: Икар, 2011. 454 с.