Специфика наиболее ранних погребальных обрядов на тихоокеанском побережье Южной Америки и перспективы их изучения

Автор: Гаврилина Татьяна Александровна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (56), 2021 года.

Бесплатный доступ

Погребальный обряд является одним из важнейших маркеров, позволяющих наиболее точно и достоверно охарактеризовать особенности мировоззрения представителей древних сообществ. В статье предпринята попытка выявить специфику погребального обряда прибрежных культур южноамериканского континента - пайхан (12800-9600 л.н.) и лас-вегас (10800-6600 л.н.), а также очертить возможные перспективы его изучения. Автор дает характеристику современного подхода к изучению погребений: для работы с костными останками активно привлекаются специалисты в области антропологии, генетики, проводятся исследования для определения характера повреждения костей, идентификации по гендерному признаку, диагностики патологий и т.д.

Тихоокеанский бассейн, южная америка, культура пайхан, культура лас-вегас, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/170189324

IDR: 170189324 | УДК: 902 | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-2/31-37

Текст научной статьи Специфика наиболее ранних погребальных обрядов на тихоокеанском побережье Южной Америки и перспективы их изучения

Исследование различных аспектов погребальных обрядов археологических культур позволяет выявить специфические черты, присущие тем или иным древних обществам, а также предоставляет ценнейшие данные для проведения дальнейших изысканий в области смежных наук – палеоантропологии и палеопатологии.

Так, основываясь на полученных материалах, археологи делают выводы не только о погребальной практике и представлениях древних людей о загробной жизни, но и об их культуре, социальной структуре, мировоззрении и т.д.

В рамках этого сюжета существует ряд дискуссионных вопросов, среди которых – неравномерная степень изученности различных реги- онов, а также недостаточная информативность источниковой базы (вопрос сохранности органических материалов, жилищных конструкций, погребений и т.д.). Учитывая данный контекст, археологические находки на побережье южноамериканского континента отличаются беспрецедентной важностью для исследователей, так как именно в данных условиях в достаточной степени сохраняются органические материалы.

Одной из наиболее интересных и сложных для изучения проблем мировой археологии является проблема характера и особенностей перехода от присваивающей экономики к производящей, от бескерамических культур к раннекерамическим, от обществ мобильных охот-ников-собирателей-рыболовов к полуоседлым и оседлым земледельцам-скотоводам. Так, к концу плейстоцена древнее население южноамериканского континента уже занимало огромные территории, реализуя те или иные варианты адаптации к различным ландшафтам. Носители докерамической культуры лас-вегас и пайхан, в свою очередь, демонстрируют высокий уровень приспособления к добыче морских, наземных и эстуарных ресурсов на территории тихоокеанского побережья континента [10] (Рис. 1).

В пионерных работах исследователей культуры пайхан (12800–9600 л.н.) акцент неизменно оставался на изучении особенностей каменной индустрии. Культура лас-вегас (10800–6600 л.н.) вплоть до ХХI в. фактически была известна по единственному памятнику – OGSE № 80. Изучение специфики локальных погребальных обрядов, в свою очередь, позволяет пролить свет на особенности мировоззрения древних людей, в частности – их взгляды на загробный мир.

Перу: культура пайхан (12800–9600 л.н.)

Значительный интерес для выявления специфики местных погребальных обрядов представляет культура (традиция, индустрия) пайхан (Paiján, la Paijanense) [4]. Эпоним-ный комплекс Пайхан расположен в бассейне р. Чикама, на территории департамента Ла Либерта (Перу). Специалисты выделяют ранний (12,800–11,200 л.н.) и поздний (11,200– 9,600 л.н.) пайхан. Наиболее известный сюжет из истории обнаружения и изучения культуры связан с изящными наконечниками, занимающими особое место в ряду локальных каменных изделий. Первым исследователем, сообщившим об обнаружении в северной части перуанского побережья в 1930-х гг. обработанных человеком орудий, стал Г. Уббелоде-Де-ринг (1889–1972), который связывал найденные артефакты с группами древних охотников на мегафауну. Выводы о древности найденных артефактов он сформировал на основании визуального осмотра артефактов и присутствия патины на поверхности [7].

В последующие годы свой исследовательский интерес к культуре пайхан обращали Д. Берд (1948), Л. Ойле (1948) и Ф. Анжель (1957), в публикациях которых впервые фигурировали некоторые найденные изделия из камня: фрагменты массивных бифасиальных заготовок и наконечник с длинным черешком [7]. Особенностью этих изысканий является то, что все они рассматривали исключительно район Куписнике между долинами рек Чикама и Хе-тепеке (около 100 км от г. Трухильо) [7].

В 1960-е гг. материалы, полученные в 1940-х – 1950-х гг., были объединены общим названием – комплекс Пайхан – Пампа-де-лос-Фосилес ( Paiján – Pampa de los Fóciles complex ), соотносимым учеными с культурой охотников на плейстоценовых животных [4]. С 1961 г. изучением археологических культур на территории центрального побережья Перу занимались североамериканские археологи Э. Ланнинг и Т. Паттерсон [7]. Э. Ланнинг работал в районе Анкон ( Ancón ) и на основе своих изысканий выявил последовательность из шести докерамических комплексов: Пьедрас-Гордас ( Piedras Gordas ), Лус ( Luz ), Ареналь ( Arenal ), Канарио ( Canario ), Корбина ( Corbina ) и Энканто ( Encanto ). Т. Паттерсон, в свою очередь, дал характеристику комплексам-мастерским на правом берегу нижнего течения р. Чильон [2]. Впоследствии схема докерамических комплексов Э. Ланнинга претерпела некоторые изменения. Были также получены радиоуглеродные датировки. Однако, несмотря на значительный объем проведенных разведок и полевых работ, на момент исследований не было возможности проследить общий археологический контекст и провести сравнительные исследования для территорий центрального и северного побережья Перу.

В 1970-х гг. начинается новая веха в изучении культуры пайхан, связанная с именем французского археолога К. Шоша, в результате работ которого был тщательно изучен район Куписни-ке между долинами Хекетепеке (Jequetepeque) и Чикама (Chicama). К. Шоша включил в индустрию различные черенковые метательные наконечники, ручные рубила, боковые скребла, зазубренные и галечные орудия [4]. Кроме того, с культурой пайхан были соотнесены многие археологические памятники, в том числе некоторые включающие человеческие захоронения. Были зафиксированы поселения, определены мастерские и каменоломни [4].

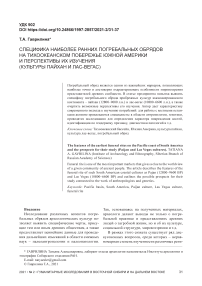

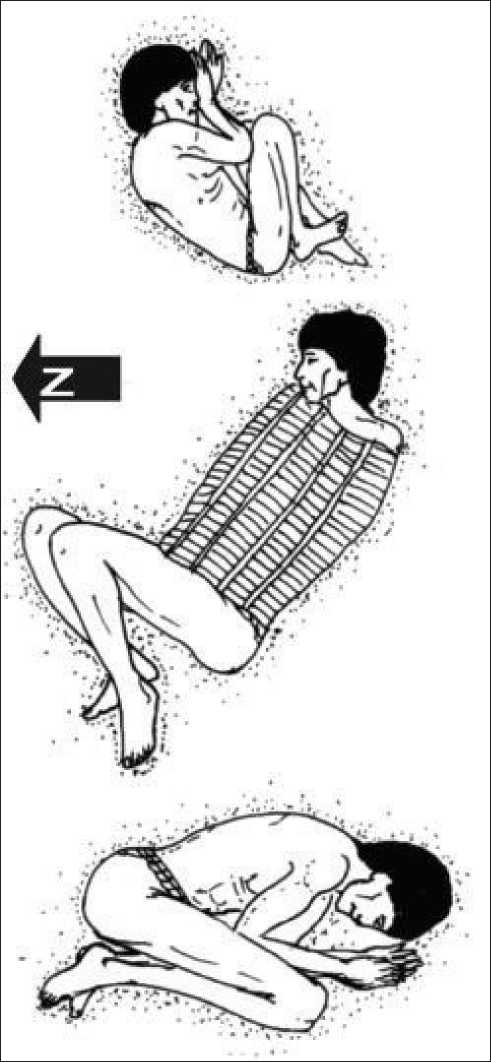

Так, в 1975 г. на памятнике Пампа-де-лос-Фо-силес (10900–6700 л.н.), на территории северного побережья Перу, исследователь обнаружил два захоронения с костными останками женщины и ребенка [3; 6]. В погребении № 1 были зафиксированы останки ребенка 12–13

лет с выраженной долихоцефалией и рядом зубных патологий, голова направлена на северо-восток. Сопроводительный инвентарь также представляет определенный интерес: на уровне третьего поясничного позвонка располагался рыбий позвонок со следами сверления. Тела погребенных находились в согнутом положении [3]. Погребение № 2, расположенное на расстоянии полуметра от костяка ребенка, принадлежало взрослому индивиду 25 лет (Рис. 2). Скелет умершего располагался на слое пепла, кроме того на костных остатках сохранились видимые следы сожжения, а на грудной клет-

Рис. 1. Карта Южной Америки, обозначающая территорию распространения культур пайхан (Перу) и лас-вегас (Эквадор)

ке – фрагменты плетеной циновки со следами угля с вкраплениями костей мелких животных. В числе предметов сопроводительного инвентаря – бусина от костяного ожерелья и небольшие фрагменты обработанных камней (часть из которых – из розового риолита) [3].

Эквадор: культура лас-вегас(10800–6600 л. н.)

Лас-вегас ( Las Vegas ) – археологическая культура (10800–6600 л. н.), получившая свое распространение на тихоокеанском побережье

Рис. 2. Погребение культуры пайхан, памятник Пампа-де-лос-Фосилес [7, p. 109]

южноамериканского континента, на территории современных эквадорских провинций Ма-наби и Санта-Элена. Впервые выделена Э. Лан-нингом (Колумбийский университет, США) [5] в 1960-х гг. на основании группы комплексов, среди которых значится раннеголоценовое местонахождение Лас-Вегас. Основной вклад в изучение культуры внесли специалисты из Техасского университета в Сан-Антонио (США): в ходе полевых работ 1970-х – 1980-х гг. К. Стосерт было изучено (подъемные сборы и зачистки) 32 местонахождения [10]. В рядах исследователей, работавших на лас-вегасских памятниках в последующие годы, – археологи из Приморского политехнического университета (Эквадор), Дальневосточного федерального университета и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (Россия), Университета Тохоку (Япония) [11]. Внутренняя периодизация выглядит следующим образом: пре-лас-вегас (10800–10000 л.н.), ранний лас-вегас (10000–8000 л.н.), поздний лас-вегас (8000–6600 л.н.), пост-лас-вегас (6600– 5800 л.н.) [10].

Носители культуры – охотники, рыболовы и собиратели, практиковавшие первые опыты по доместикации растений, начиная от 9000– 10000 л.н. (тыква ( Cucurbita ), лагенария обыкновенная ( Lagenaria siceraria ), калатея ( lerén, Calathea allouia ) и т.д.) [10]. Кроме того, на памятнике № 80 (OGSE № 80) зафиксированы одни из наиболее древних признаков присутствия остатков маиса ( Zea mays ) (8110–7860 л.н.) [10]. Основой пропитания являлись млекопитающие (олени, кролики, мелкие грызуны и т.д.), а также различные виды рыб и моллюсков [9]. Получен ряд датировок по углю (11090–8990 л.н.), раковинам (11620–10640 л.н., 8160–7870 л.н.), фитолитам (9010–8610 л.н.) и человеческим костям (9540–9020 л.н., 7820–7310 л.н.) [10].

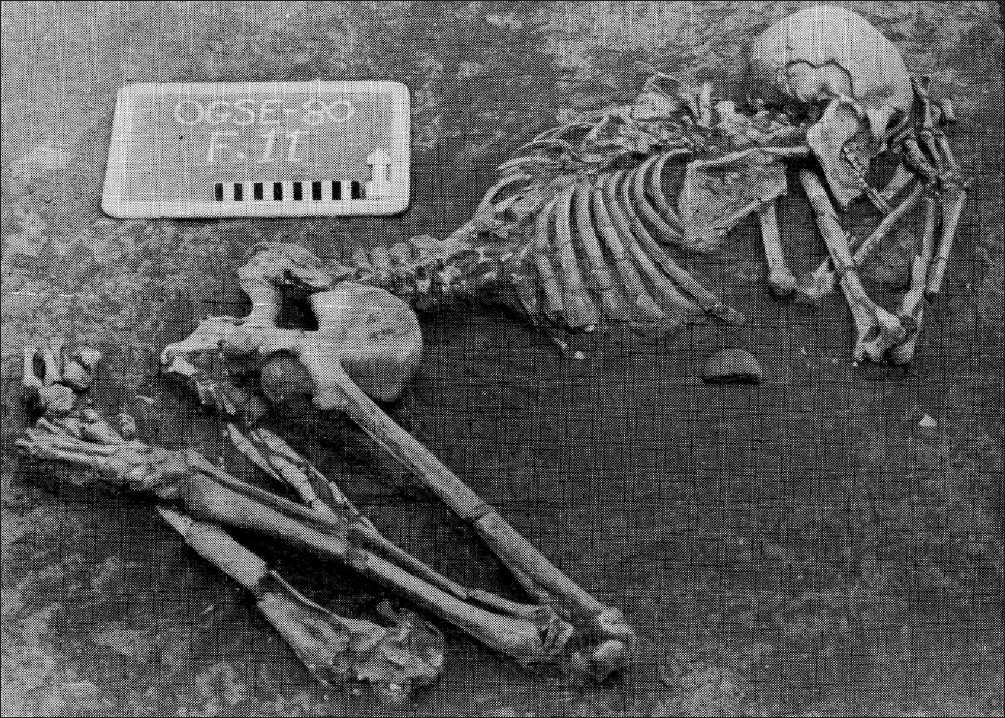

На сегодняшний день известно два наиболее крупных некрополя: № 80 и № 67 (Лома-Ата-уальпа). В результате масштабных раскопок памятника № 80 зафиксированы остатки около 200 индивидов в более чем в 70-ти погребениях (первичные и вторичные, одиночные и массовые, частичные). Сопроводительный инвентарь в целом довольно скромен: отщепы с галечной коркой, окатанные гальки, орудия на галечных сколах, изделия из раковин, обработанные нуклеусы из кремнистого сланца и халцедона. Одно из обнаруженных на памятнике № 80 захоронений принадлежало женщине 40–45 лет:

в одном контексте зафиксированы отщепы из белого кварцита и галька со следами использования [10]. Костяк располагался в рамках наземного жилища или шалаша, который, предположительно, был покинут после процесса погребения. Значительную известность получило погребение № 25, где скелеты молодых мужчины и женщины уложены в обнимку. Его называют «Влюбленные из Сумпы»1. В ассоциации с женским захоронением на Лома-Атауальпе также обнаружен кельт со шлифованной поверхностью без следов использования, предположительно являвшийся неким маркером особого социального статуса погребенной [1] (Рис. 3).

Широко распространены манипуляции с костяком и черепом, замена части скелета камнями или массивами ракушечника. Погребения, вероятно, маркировались окатанными камнями, также распространены так называемые «галечные клады» в контексте погребений и в некотором отдалении от них. В большом количестве присутствуют костные остатки эндемич- ной секуранской лисицы (Lycalopex sechurae) в погребальном контексте, что, вероятно, имело сакральный смысл для древних носителей культуры.

В целом на текущий момент докерамическая культура лас-вегас рассматривается в неразрывной связи с последующей, знаковой для южноамериканского континента раннеземледельческой культурой вальдивия (5500–3500 л.н.) [8]. Исходя из имеющихся данных, за исключением керамики, все признаки в погребальном инвентаре ранней вальдивии практически идентичны более древней традиции. Самыми значительными результатами работ исследователей на протяжении многих лет можно считать открытие в провинции Санта-Элена знаменитого на весь мир музея «Los Amantes de Sumpa».

Заключение

Таким образом, на территории Перу и Эквадора фиксируются одиночные, парные и групповые погребения, комплексы из отдельных частей тел и скелетов, погребения первичного и вторичного типов, погребения с различным положением умерших (в скорченном виде на

1 Сумпа – старое название полуострова Санта-Элена.

Рис. 3. Погребение культуры лас-вегас (памятник OGSE №80) [10, p. 137]

боку, вытянутые на спине). Значительная часть погребений связана с территорией поселений, стоянок и отдельных жилищ. Кроме того, существуют заметные особенности, повторяющиеся в ряде культур: активная эксплуатация морских ресурсов древними жителями тихоокеанского побережья континента (12800–6600 л.н.), общие черты в положении тел погребенных, в регулярном присутствии в ряде погребений морских раковин и изделий (украшений, инструментов) из них.

Так, для культуры пайхан, распространенной в северной части побережья Перу в период позднего плейстоцена и раннего голоцена (12800–9600 л.н.), характерно скорченное положение скелетов погребенных, в большом количестве захоронений присутствуют остатки охры. В погребальном обряде культуры лас-вегас (10800–6600 л.н.) можно наблюдать следы широко распространенной практики вторичных погребений, а также признаки манипуляций с частями скелета и черепом. Существуют также отдельные факты, свидетельствующие о том, что погребения маркировались мелкими гальками по периметру и более крупными – сверху.

В целом можно заключить, что в ХХ в. у исследователей-первооткрывателей докера-мических культур тихоокеанского побережья Южной Америки не было столь обширных возможностей для максимально достоверного датирования обнаруженных материалов, в том числе и для проведения точных генетических исследований. На современном этапе исследований подобные работы ведутся: в процесс вовлекаются отечественные и зарубежные специалисты в области генетики, антропологии, трасологии и т.д.

Кроме того, анализ особенностей сопроводительного инвентаря представляет беспрецедентную важность для интерпретации погребальных ритуалов и социальной структуры обществ до-керамического периода. Помимо этого, актуальным на сегодняшний день остается изучение социальных механизмов, связанных не только непосредственно с погребением умерших, но и с их посмертным поминовением в среде соплеменников. Одной из наиболее приоритетных задач для современных исследователей является расширение источниковой базы, предполагается в том числе привлечение и трактовка старых антропологических коллекций. В числе дальнейших перспектив для исследований – территория Колумбии с пестрой картиной археологических памятников (Агуазуке, Чекуа и т.д.) и фактурным погребальным обрядом.

Список литературы Специфика наиболее ранних погребальных обрядов на тихоокеанском побережье Южной Америки и перспективы их изучения

- Гаврилина Т.А. Погребальный комплекс Лома-Атауальпа, докерамическая культура лас-вегас, Эквадор (по материалам российско-японско-эквадорской экспедиции 2018 г.) // Материалы LIX Российской археолого-этногра-фической конференции студентов и молодых ученых. Благовещенск-Хэйхэ, 8-12 апреля 2019 г. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. С. 54-56.

- Табарев А.В. Введение в археологию Южной Америки: Анды и тихоокеанское побережье: учебное пособие. Новосибирск: Сибирская научная книга, 2006.

- Briceño, J. and Millones, M., 1999. Los restos humanos mas tempranos del norte del Peru: balance y proyecciones. Boletín de Arqueología PUCP, no. 3, pp. 55-67.

- Chauchat, C. and Pelegrin, J., 2004. Projectile Point technology and economy: a case study from Paiján, North Coastal. College Station: Texas A&M University Press.

- Lanning, E., 1967. Peru before the Incas. Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc.

- Lacombe, J.P., 1994. Antropologie physique des hommes précéramiques anciens du Pérou. Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise, Vol. 91, no. 4-5, pp. 281-289.

- Léon Canales, E.A., 2007. Orígenes humanos en los Andes del Perú. Lima: Universidad de San Martín de Porres.

- Marcos, J.G., 1988. Real Alto: la historia de un centro ceremonial Valdivia. Part 1. Guayaquil: Escuela Politécnica del Litoral.

- Stahl, P., 2020. Mammalian archaeofaunal accumulations, taphonomy, and early human/ animal relationships. In: Stahl, P.V. and Stothert, K.E. eds., 2020. Las Vegas: the early Holocene archaeology of human occupation in coastal Ecuador. Pittsburgh: University of Pittsburgh Center for Comparative Archaeology, pp. 107-126.

- Stothert, K., 1988. La prehistoria temprana de la Península de Santa Elena: cultura Las Vegas. Guayaquil: Museos del Banco Central del Ecuador.

- Tabarev, A.V. and Kanomata, Y., 2020. La litica de Las Vegas: la vision desde el otro lado del Pacifko. In: Stahl, P.V. and Stothert, K.E. eds., 2020. Las Vegas: the early Holocene archaeology of human occupation in coastal Ecuador. Pittsburgh: University of Pittsburgh Center for Comparative Archaeology, pp. 155-166.