Специфика практических занятий в терминал-классе у юридических специальностей среднего профессионального образования

Автор: Приставченко Оксана Викторовна, Эгамов Альберт Исмаилович

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 1 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье описан опыт проведения подготовительной работы в терминал-классе для успешного освоения дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» студентами юридических специальностей среднего профессионального образования.

Среднее профессиональное образование, информатика, информационные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/140240273

IDR: 140240273

Текст научной статьи Специфика практических занятий в терминал-классе у юридических специальностей среднего профессионального образования

Преподавая дисциплину «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» по специальностям среднего профессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» на базе среднего общего образования, мы в первую очередь опираемся на стандарты Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 и № 509 от 12.05.2014 г. Согласно этим документам дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» является обязательной для освоения. После успешного прохождения дисциплины студентам следует уметь: «использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; применять компьютерные и телекоммуникационные средства; работать с информационными справочно-правовыми системами; использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; работать с электронной почтой; использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей» [1] (для специальности 40.02.01). «Решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи; работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации информации и утраты служебной информации» [2] (для специальности 40.02.02).

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» направлена на освоение следующих компетенций: поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии (ПК 2.1) [1]; выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2) [1]; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-7) [2]. Применяя компетентностный подход, преподаватель формирует для себя и студентов задачи обучения. В нашем случае задачи обучения совпадают с формулировками приведенных компетенций.

При реализации задач обучения мы столкнулись с выбором: «Какие вопросы разбирать на практических занятиях в терминал-классах и какие задачи ставить перед студентами?» Необходимо понимать, что перед тем, как приступить к решению практических задач, нужно добиться однородности группы в вопросах базовой грамотности в области информатики и информационных технологий. Для этого авторами статьи был разработан блок заданий для освоения студентами базового уровня владения распространенными пользовательскими программами Microsoft Office. Ниже предлагается один из вариантов проведения практических занятий в терминал-классе.

Реализация

При проведении занятий в терминал-классе приходится учитывать знания студентов, которые целенаправленно готовили себя к поступлению на юридические специальности и тех, чье желание поступить сюда было спонтанным. И те, и другие, как правило, владеют своими знаниями по информатике сносно, хотя применяют их далеко неблестяще, и, в частности, поэтому необходимо было составить, с одной стороны, посильные интересные задачи, а с другой стороны, чтоб студенты обязательно почувствовали разницу между колледжем и школой, что особенно актуально в 1 семестре обучения. Сложившаяся ситуация обусловлена целым комплексом серьезных причин. Среди них можно отметить общее снижение уровня школьной подготовки, в том числе, из-за неоправданного «натаскивания» обучающихся на выполнение тестов Единого государственного экзамена в ущерб глубине осмысления материала и формированию логического мышления [3-8]. Как правило, если студенты и владеют высокоуровневым языком программирования, то единообразия в этом владении нет. В целом, задать «написать программу» на каком-то языке программирования практически невозможно, так как процентов 30 из группы будут утверждать, что они этот язык в школе не изучали, (изучали другой, вообще не изучали), а поэтому что-то «сходу» требовать от них некорректно.

В то же время возникает естественный вопрос о программном обеспечении компьютерного класса. Практичнее всего воспользоваться теми программами, которые широко применимы и могут находиться как на компьютере университетского терминал-класса, так и на студенческом ноутбуке. В этом смысле лучше всего подходит комплекс программ «Microsoft Office 2010», который, как правило, имеется и в терминал-классе, и на домашнем компьютере у студента. Можно использовать и более позднюю версию (и более раннюю). В данном случае это просто предпочтение авторов и владение именно этой версией программного продукта.

Первое задание – вводное, исключительно для знакомства с компьютером: в «Microsoft Word» сделать открытку формата А4 с поздравлением. Если делать ее качественно и со вкусом (притом, не пользуясь интернетом) приходится применять и «Microsoft Art» и наложение рисунков друг на друга, каких-либо рамочек, некоторые особенно творческие личности, добавляют стихи собственного сочинения. Здесь важно создать дух соревнования, тогда студенты стараются превзойти друг друга, заодно привыкая к компьютеру и клавиатуре в терминал-классе, которые, конечно, «подходят тебе» не так, «как дома», где рабочее место «заточено под тебя».

Одновременно задается домашнее задание с помощью «MicrosoftWord» сделать методическое пособие формата А5 на заданную тему (не более 16 страниц). Одна из основных проблем: это распечатать ее «книжкой», т.е. распечатать на бумаге формата А4 так, чтоб после ее можно было бы сложить и скрепить в виде тех методичек, которые им выдаются в бумажном виде. Для 16 страниц их расположение можно просчитать и «в лоб», а можно поискать соответствующую программу в Интернете. В основном выбирают первый вариант. Вторая «ошибка» может состоять в том, что некоторые цветные фотографии и иллюстрации, которые вставляют для улучшения методички студенты, выглядят красиво только на мониторе, при распечатке на черно-белом принтере они выглядят устрашающе, зачастую являясь просто «грязными пятнами». Необходимо указать на эту ошибку студенту, несмотря на то, что он будет, несомненно, ее отрицать, возражать, что нужно «просто взять цветной принтер». В действительности, это как раз ошибка с точки зрения «технологий»: или пользуйтесь той технологией, под которую закладываетесь или не вставляйте в свою работу такие рисунки и фотографии.

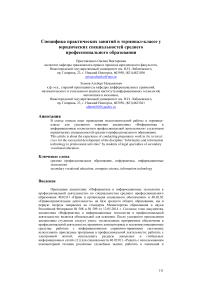

Второе-пятое задание : задания с использованием редактора электронных таблиц «Microsoft Excel». Несомненным плюсом к выбору основного программного обеспечения курса является широкая доступность материалов по работе с «Microsoft Excel», например, [9,10]. И первое задание, самое простое, называется «Магазины» (см. Рис. 1).

Дано: Имеется шесть магазинов, принадлежащих одной фирме и шесть товаров, которые они продают. Первая таблица 6х6, в которой на пересечении строк и столбцов стоит количество товара в данном магазине. Во второй таблице указана цена товара в долларах (в каждом магазине цена за товар одинакова). В отдельной ячейке курс доллара на сегодня. Все это заполняется студентом. Третья таблица заполняется компьютером. Это таблица 6х6 на пересечении строк и столбцов стоит сумма в рублях, которой оценивается соответствующий товар в соответствующем магазине. Справа и снизу необходимо задать подсчет общей суммы по каждому магазину и общей суммы по каждому товару. Вторая таблица не должна быть размерности 6х6 с одинаковыми числами – ценами на товары для каждого магазина, несмотря на то, что ее такой сделать с помощью копирования первой таблицы проще, но визуально смотрится хуже, да и формально: на практике так не делают. Несложная, понятная работа рассчитана, чтобы ее сделало подавляющее большинство студентов в группе чуть менее, чем за 2 академических часа.

Рис.1. Пример выполнения задания «Магазины»

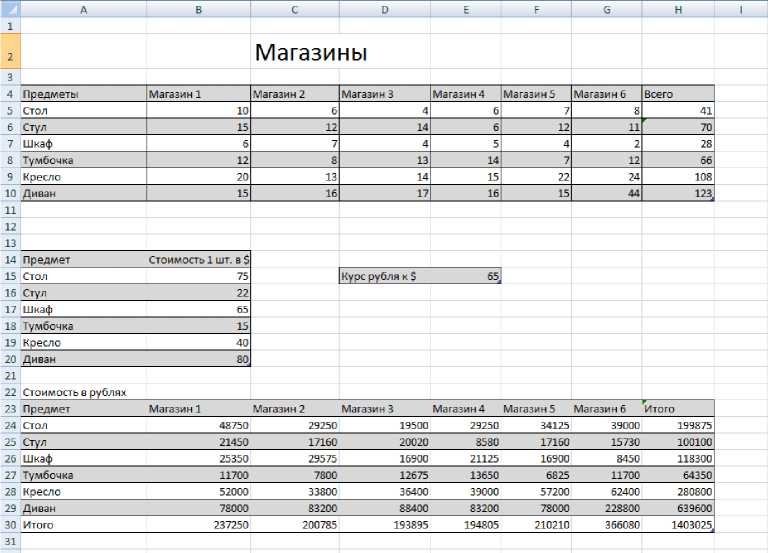

Второе задание из четырех по Excel называется «Стипендия», необходимо сделать нечто среднее, между классным журналом и расчетной ведомостью (см. Рис. 2).

Дано: Имеется шесть человек и шесть предметов. У каждого человека по каждому предмету выставлена оценка за экзамен от 2 до 5 (заполняется студентом). Для каждого человека подсчитать («заполняет» компьютер) средний балл (не более 2 знаков после запятой) и его стипендию по результатам экзаменов по следующим правилам:

все оценки «5» - 2000 рублей;

все оценки «4» - 1000 рублей;

только оценки «4» и «5» - 1500 рублей;

если среди оценок имеется хотя бы одна тройка или двойка – стипендия не выплачивается, т.е. надо поставить 0 рублей.

Ложный ход для расчета стипендии – взять средний балл. Например, пять «5» и одна тройка – средний балл равен 4,66, но стипендия не полагается. Главная цель: при выполнении этой работы изучение студентом условного оператора «Если». В основном, при разработке итоговой формулы все приходят к формуле распределения стипендии посредством функций «Макс» и «Мин» - (максимальный элемент множества и минимальный элемент множества). Непростая, но также понятная работа рассчитана, чтобы ее сделала большая часть группы за 2 академических часа.

Рис. 2. Пример выполнения задания «Стипендия»

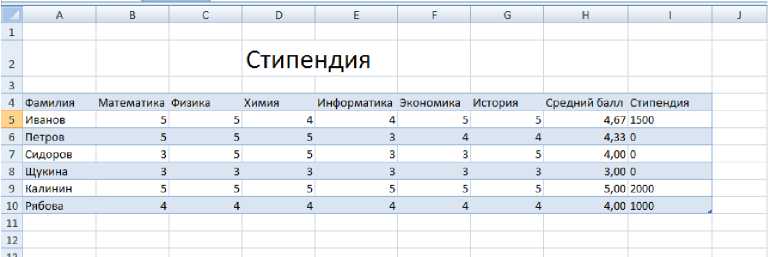

Третье задание из четырех по Excel называется «Выборы». Рассчитывается количество мест в Думе для каждой партии, в зависимости от количества проголосовавших (см. Рис. 3). Правила подсчета приблизительно такие же, как и в Государственной Думе V и VI созывов. Распределить места точно с помощью метода Хэйра–Нимейера [11] посредством редактора Excel представляется довольно-таки серьезной задачей для студента юридических специальностей, поэтому заранее оговаривается, что в студенческой работе возможны отклонения от истины, но не более чем на 1 место для каждой партии. Эти неточности связаны с округлениями до натуральных чисел количества мест в Думе. При этом студентам в обязательном порядке дается ссылка на интернет-страницу, где можно получить о методе Хэйра– Нимейера соответствующую информацию. Использование этого метода при выполнении данной работы студентами юридических специальностей, безусловно, приветствуется и поощряется, но на практике встречается довольно-таки редко.

Дано: В стране 5000 человек и 7 партий, Дума состоит из 450 мест. На выборах голосуют все граждане (100% явка!). Таблица имеет 7 строк. В первый столбец заносится студентом 7 партий. Все остальные расчеты делает компьютер. 2 столбец состоит из количества проголосовавших за каждую партию. Внизу столбца в ячейку заносится функция «сумма» столбца. Это проверка: сумма всегда должна быть равна 5000. (Рекомендуем проверять студентов, они, иногда, забивают эту ячейку сами.) В третьем столбце подсчитывается процент проголосовавших. А в четвертом – прошла ли она 7-ми процентный барьер (да/нет). Если за партию проголосовало не более 7 процентов избирателей, то ее в Думе нет (0 мест). В пятом столбце (хотя бы с точностью до одного) ставится количество мест в Думе пропорционально количеству проголосовавших за каждую прошедшую 7%-ый барьер партию. Внизу столбца в ячейку заносится функция «сумма» столбца. (Это также проверка: всего мест в Думе должно быть ровно 450.) По пятому столбцу связать и построить 4 различных вида диаграмм.

Для выполнения задания студентам предлагается познакомиться с функцией СЛЧИС(). Ее разновидность СЛУЧМЕЖДУ(n1,n2) выдает случайное целое число из интервала(n1,n2), именно с помощью этой функции заполняется первый столбец. Здесь, кроме всего прочего, необходимо придумать «честную хитрость» как заполнить первый столбец, чтоб сумма была ровно 5000 и все числа были неотрицательны. Как отмечалось выше при «решении пропорции» после округления или взятия целой части числа сумма подсчитанных мест в Думе может не равняться 450. Нужно придумать, как и каким партиям их можно добавить (добавляет сам компьютер!), чтоб это не сильно повлияло на основную расстановку мест или применить метод, Хэйра– Нимейера, используемый при выборах Государственной Думы. Эта часть задания в общем виде далеко нетривиальна и может быть упрощена различными способами. Интересно отметить, что при нажатии кнопки «F9» функция СЛЧИС() (и СЛУЧМЕЖДУ(n1,n2)) меняет свое значение. Соответственно меняется вся таблица и полученные диаграммы. Это помогает проверке правильности выполненного задания и повышает наглядность вывода результатов.

Рис.3. Пример выполнения задания «Выборы»

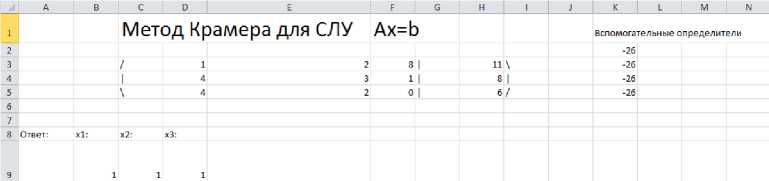

Последнее, общее пятое, и четвертое задание по Excel может варьироваться в зависимости от математической подготовки студентов. Если студенты прослушали курс высшей математики, то им предлагается с помощью Excel решить систему линейных уравнений (далее СЛУ), состоящую из 3 уравнений и 3 неизвестных методом Крамера [12] (см. Рис. 4).

Задание: «СЛУ». Дано: матрица A коэффициентов СЛУ 3х3 и вектор свободных членов (b 1, ,b 2 ,b 3 )T. Найти решение СЛУ или отметить, что она не может быть решена методом Крамера.

Можно усложнить задачу, чтоб Excel распознавал случаи, когда СЛУ имеет бесконечное число решений и когда «решений нет». Стоит обратить внимание, что если пользоваться стандартным оператором Excel для вычисления определителя матрицы, то может случиться так, что вместо нуля будет выдано число порядка 10-17 (даже если компоненты натуральные числа). И при сравнении с нулем программа показывает, что определитель не равен нулю, что принципиально при применении метода Крамера. Один из самых простых и понятных вариантов «обойти» этот факт: записать формулу для вычисления определителя матрицы в явном виде через номера соответствующих ячеек. В случае, если по тем или иным причинам студенты не изучали линейную алгебру, то перед ними ставится школьная задача о нахождении точки внутри треугольника. Это вариант четвертой задачи по Excel.

Рис. 4 Пример выполнения задания «Метод Крамера»

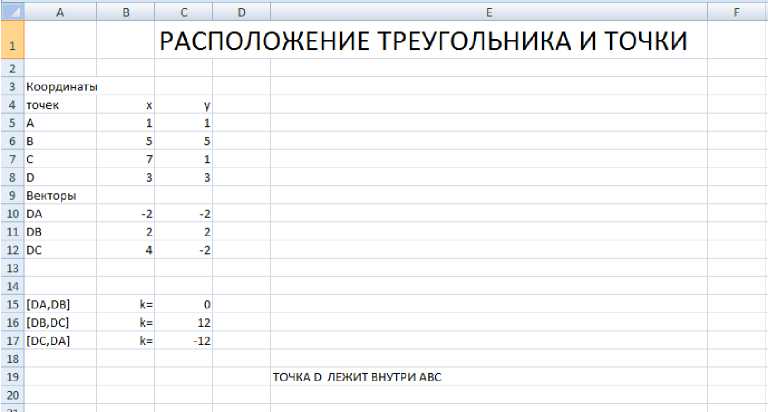

Задание «Треугольник». Дано: Имеются координаты точек A,B,C и D на плоскости. Выяснить: лежит ли точка D внутри треугольника (считается, что если точка лежит на стороне треугольника, то она лежит внутри него) (см. Рис. 5).

Задача известная. Ее решение студенты могут найти в интернете (и, в общем-то, так и делают). Существует как минимум два несложных решения. Одно из них основывается на том, что только если точка D лежит внутри треугольника ABC, то все ориентированные по часовой стрелке углы ADB, BDC, CDA, либо одновременно не превосходят развернутого угла, либо все не менее его, а значит векторные произведения [13] [DA,DB]; [DB,DC]; [DC,DA] направлены в одну сторону, т.е. коэффициенты векторных произведений при орте к имеют один и тот же знак.

Коэффициенты при орте к легко вычисляются через координаты точек, заданных в условии.

Другой способ решения состоит в том, что только если точка D лежит внутри треугольника ABC, то треугольники ADB, BDC, CDA вместе составляют треугольник ABC , а значит сумма площадей треугольников ADB , BDC, CDA равняется площади треугольника ABC . Задача решается с помощью формулы Герона и формулы для вычисления длины вектора [14].

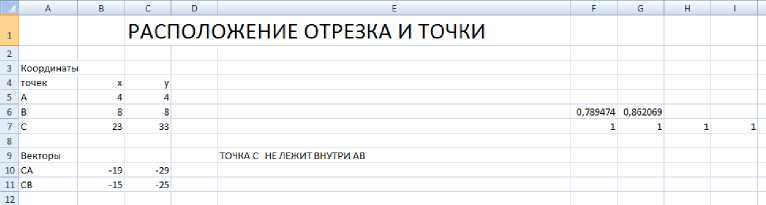

Если же математическая подготовка группы оставляет желать лучшего, последняя задача упрощается до следующей:

Задание «Отрезок». Дано: Имеются координаты точек A,B и C на плоскости. Выяснить: лежит ли точка C на отрезке (считается, что если точка C совпадает с концом отрезка, то она лежит на отрезке) (см. Рис. 6).

Здесь нужно всего лишь проверить коллинеарность и разнонаправленность векторов CA и CB , может быть неточно разобран случай, когда векторы имеют нулевые компоненты, и здесь, главное, выяснить все ли варианты расположения точек разобраны при решении задачи.

Рис. 5. Пример выполнения задания «Треугольник»

Рис. 6. Пример выполнения задания «Отрезок»

Заключение

Описанный блок заданий подготовительной работы способствует успешному освоению задач дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» юридических специальностей среднего профессионального образования. Объяснение и выполнение заданий не превышает 30% от общего количества часов на дисциплину, но при этом дает возможность студентам освоиться в работе с компьютером в качестве уверенного пользователя, а преподавателю добиться более однородного уровня подготовки академической группы. Задействованное программное обеспечение позволяет выполнять задания, как в терминал-классах, так и дома, используя домашний компьютер. Это дает возможность студентам выполнять данный блок заданий, а преподавателю осуществлять проверку дистанционно, что является необходимым условием для перехода данного курса в формат электронного обучения.

Авторам статьи было интересно поделиться почти пятнадцатилетним практическим опытом работы в юридическом колледже при ННГУ им. Н.И. Лобачевского и представить свой вариант обучения студентов среднего профессионального образования, не претендуя на новизну своего подхода к обучению информатике. Однако, представленная методика несомненно оказывает положительное влияние на разработку информационного мышления подрастающего поколения и, как прежде, остается актуальной в настоящее время.

Список литературы Специфика практических занятий в терминал-классе у юридических специальностей среднего профессионального образования

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 508 (ред. от 14.09.2016) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33324).

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 509 (ред. от 24.07.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33737).

- Борисов Н.А. Организация процесса обучения на основе нечеткой модели знаний студента//Вестник ННГУ (Информационные технологии). -№5 (2). -2012. -С. 262-265.

- Барышева И.В., Борисов Н.А., Козлов О.А. Совершенствование роли преподавателя при реализации современных методов обучения и дидактических возможностей электронных образовательных ресурсов//В сборнике: Электронные ресурсы в непрерывном образовании: труды V Международного научно-методического симпозиума «ЭРНО-2016». -Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. -С. 22-24.

- Басалин П.Д., Белоусова И.И. Интерактивные формы обучения в образовательном процессе//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. -2014. -№ 3-4. -С. 18-21.

- Захарова И.В., Язенин А.В. О некоторых тенденциях современного математического образования на примере анализа ГОС ВПО, ФГОС ВПО и ФГОС ВО по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика»//Международный электронный журнал «Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)». -2015. -т. 18. -№ 4. -C. 629-640. URL: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v18_i4/pdf/7.pdf

- Захарова И.В., Кузенков О.А. Опыт реализаций требований образовательных и профессиональных стандартов в области ИКТ в российском образовании//Современные информационные технологии и ИТ-образование. -2016. -№ 12. -С.17-31.

- Захарова И.В., Кузенков О.А. Взаимосвязь между проектом MetaMath и продолжающейся реформой высшего образования России//Международный электронный журнал «Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)». -2017. -т. 20. -№ 3. -C. 279-291.

- Уокенбах Дж. Microsoft Excel 2013. Библия пользователя. М.: Вильямс, 2015. 928 с.

- Карчевский Е.М., Филиппов И.Е., Филиппова И.А. Excel 2010 в примерах. Учебное пособие. Казань: Казанский университет, 2012. 100с.

- Любарев А.Е. Основные параметры пропорциональной избирательной системы и их системная взаимосвязь//Юридические исследования. -2012. № 3. С.1-42.

- Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. М.:ФИЗМАТЛИТ,2005. 280с.

- Кочин Н.Е.Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. АН СССР: Изд-во «НАУКА», М. 1965. 427 с.

- Шарыгин И.Ф. Геометрия. 7-9 классы. Учебник. М.: 2012. -464 с.