Спортивные группы гетерогенного типа: методика структурирования

Автор: Буздов Артур Юрьевич, Федоров Андрей Владимирович, Худайназарова Динара Равшановна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрена методика структурирования спортивных групп гетерогенного типа для решения коллективных задач. Методика основана на предварительном измерении уровня инновационного интеллекта и его компонентов с последующей проверкой гендерной установки и определением ролевой функции каждого члена коллектива. Приведен алгоритм структурирования группы гетерогенного типа, обеспечивающий максимальную продуктивность творческой работы.

Спортивная группа, гетерогенная группа, инновационный интеллект, гендер, ролевая функция

Короткий адрес: https://sciup.org/14936987

IDR: 14936987 | УДК: 377.131.14

Текст научной статьи Спортивные группы гетерогенного типа: методика структурирования

Важнейшей предпосылкой реализации физических и творческих способностей человека в современных условиях является развитие физической культуры. Ощущение человеком полного физического, психического и социального благополучия является основой его активного долголетия независимо от его половой принадлежности. Актуальность проблемы создания условий самореализации личности обусловлена существованием большого числа стереотипов в общественном сознании, связанных с признанием роли женщины в социально-культурном развитии общества.

В то же время в последнее десятилетие возрастает общественная потребность во все большем привлечении женщин в различные сферы жизнедеятельности и, следовательно, необходимости обеспечения им равных прав и возможностей с лицами мужского пола. Объективная тенденция интеграции женщин в считающиеся раньше «мужские» профессии, к этому числу можно отнести и сферу физической подготовки, приобретает все более устойчивые темпы. Все большее число женщин посвящают свою профессиональную жизнь физической культуре, в том числе в составе коллективов и команд гетерогенного типа.

Овладение человеком комплексом ценностей и технологий физической культуры в современных условиях рассматривается как ключевое условие самореализации человека. Уже не вызывает сомнения близкая связь между уровнем физкультурно-спортивной деятельности и творческой активностью человека. Юноши и девушки, понимающие роль физической культуры и занимающиеся спортом, более организованы и результативны в учебе и дальнейшей профессиональной деятельности. Благодаря физической культуре молодой человек развивает свои двигательные возможности, позволяющие ему включаться во все более усложняющиеся трудовые процессы.

Важной является и готовность участия молодых людей в составе спортивных, трудовых или творческих групп гетерогенного типа, то есть в группах, в составе которых есть лица как женского, так и мужского пола.

Необходимыми условиями успешной работы спортивной группы (СГ) гетерогенного типа являются: коммуникативное взаимодействие ее членов, использование единых ресурсов, взаимная координация усилий. Существенна и постоянно существующая взаимозависимость между членами группы, определяемая в числе других факторов также особенностями гендерных отношений на различных уровнях (внутригрупповом и межгрупповом). Без учета этих факторов с точки зрения гендерных и психологических последствий результативность СГ снижается или вообще не приводит к положительным результатам. Это указывает на необходимость исследования условий, при которых возможна эффективная работа СГ по решению творческих задач. Кроме того, такие исследования должны носить системный характер и базироваться на психологическом анализе, учитывающем желания, настрой и другие особенности членов группы, чтобы обоснованно прогнозировать их возможную реакцию на возникающие в процессе взаимодействия проблемы.

Включение в состав гетерогенной группы людей с взаимодополняющими навыками, объединенных общей целью, понимающих взаимную ответственность, стремящихся к наиболее полной реализации, дает основания для формирования СГ, которая функционирует с высокой эффективностью.

Далее описан алгоритм формирования СГ, построенный по итогам исследований. Основные научные результаты исследований зарегистрированы как научное открытие [1], изложены в докторской диссертации [2], на ряд методик получены патенты РФ на изобретения [3; 4; 5; 6].

В предлагаемой технологии формирования СГ использовано понятие об инновационном интеллекте личности [7]. Привычное представление об интеллекте в известных исследованиях [8; 9] – понимание «интеллекта» либо как относительно стабильного признака человека при взаимодействии его наследственных особенностей и окружающей среды, либо как развивающейся способности. Результаты тестирования считают лишь частью интеллектуальных характеристик.

Подробный анализ феномена «интеллект» показал, что традиционные теории интеллекта имеют ограничения и допустимы в некоторых случаях, так как дают информацию лишь о незначительной части интеллекта.

Исследователи, рассматривающие интеллект в однофакторном его представлении, вынуждены были признать, что это не более чем формально-статистическая абстракция по отношению к большому числу его проявлений в творческой работе. Представители же идеи многофакторности интеллекта также признали наличие некоторого общего показателя, представляющегося в различных формах интеллектуальной работы.

Современные взгляды на представление интеллекта основаны на системном подходе, его представлении как сложного конструкта, объединяющего в себе элементы разных взглядов на данный феномен: множественный интеллект В.Д. Шадрикова и Х. Гарднера (Gardner H.); трехкомпонентная теория, исследованная в работах Р. Стенберга (Sternberg R.J); трехкомпонентная векторная модель инновационного интеллекта, рассмотренная в работе В.П. Чернолеса [10].

Векторная модель инновационного интеллекта (рисунок 1) характеризует способность личности добиваться успеха, адаптировать, выбирать и формировать окружающие его условия для достижения своих творческих целей с учетом социально-культурных условий среды.

КА

КТ

КП

пи /

– аналитический интеллект;

– творческий интеллект;

– практический интеллект

Рисунок 1 – Трехкомпонентная векторная модель инновационного интеллекта (ИИ)

Инновационный интеллект – это образ мыслей, позволяющий осознать и проанализировать возникшее в культуре противоречие и для его устранения выдвинуть идею и реализующее ее творческое решение, которого не было на предшествующих стадиях развития культуры, после чего с учетом возможных последствий способствовать его социализации в культуре [11].

Концепция трехвекторной модели рассматривает инновационный интеллект (ИИ) с точки зрения успешности инновационной деятельности человека. Структура инновационного процесса предполагает, что для достижения успеха человек должен обладать инновационным интеллектом (ИИ) в трех направлениях: аналитическом (АИ), творческом (ТИ) и практическом (ПИ) (рисунок 1).

Аналитический интеллект предполагает критичность мышления. Творческий интеллект указывает на способность выхода за пределы существующего, генерирования новых идей. Практический интеллект – это способность к реализации идеи. Перечисленные качества предполагают возможность достижения человеком успеха в творческом процессе.

Инновационный интеллект наиболее эффективен в случае равновесия трех его составляющих.

Для измерения уровней АИ, ПИ и ТИ далее рассматриваются соответствующие показатели: аналитического (К а ), практического (К п ) и творческого (К т ) интеллектов, измеряемые тестологическими методами. Показатель инновационного интеллекта К и вычисляют затем векторным сложением его компонентов К а , К п , К т :

Кии = (К + КП + КТ)1/2

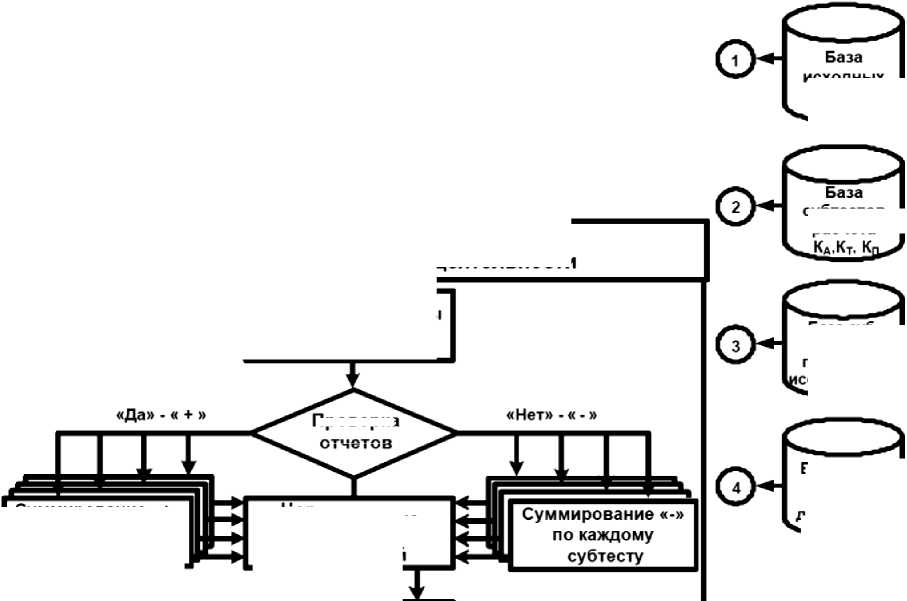

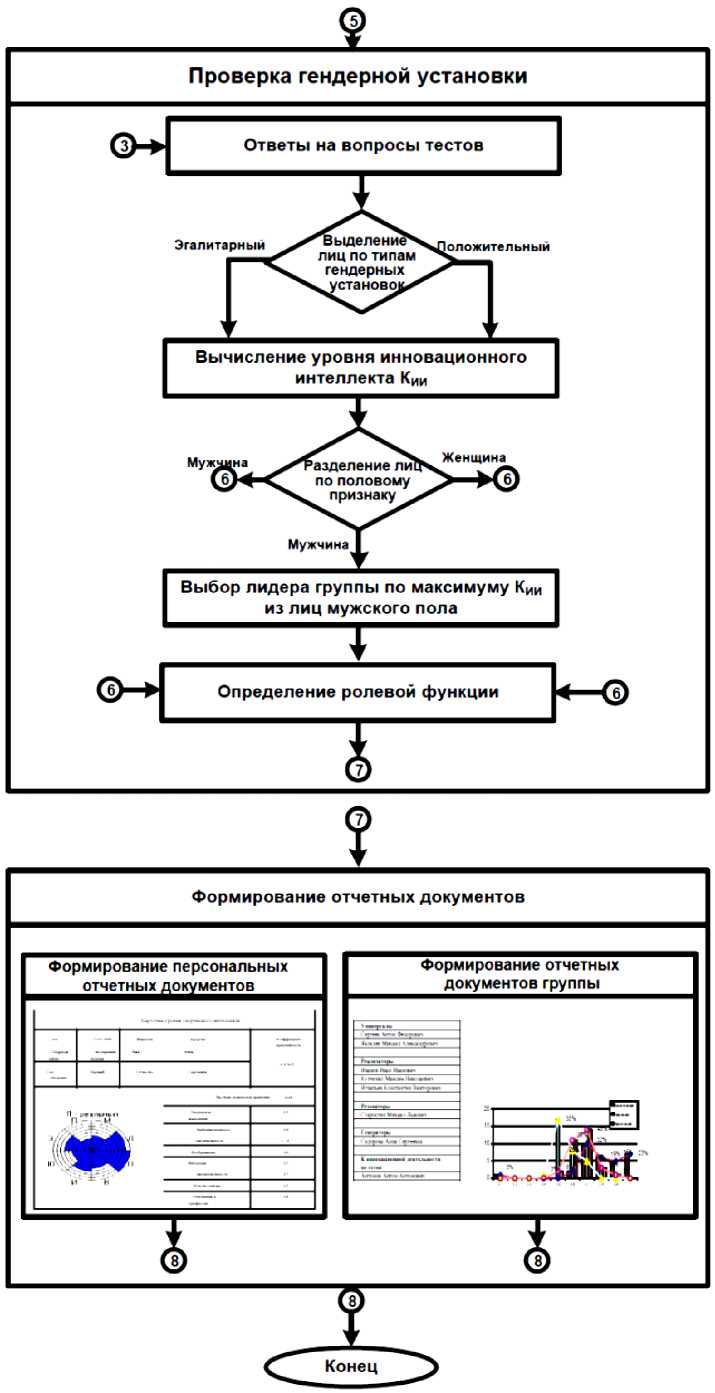

Алгоритм оценки уровней психодиагностических показателей готовности личности и гетерогенной группы к инновационной деятельности, показанный на рисунке 2, включает несколько этапов:

-

– измерение показателей К а , К п , К т , характеризующих уровень готовности личности к инновационной деятельности;

-

– проверку гендерных установок членов гетерогенной группы;

-

– вычисление уровня инновационного интеллекта (К ии );

-

– определение ролевой функции членов гетерогенной творческой группы;

-

– формирование отчетных документов.

Исходными данными в описанном алгоритме являются: минимально допустимые уровни min

КA

min

КП

min

КТ

, определяемые с учетом профессиональной сферы деятельности будущего

специалиста (техническая, педагогическая, управленческая и т. д.).

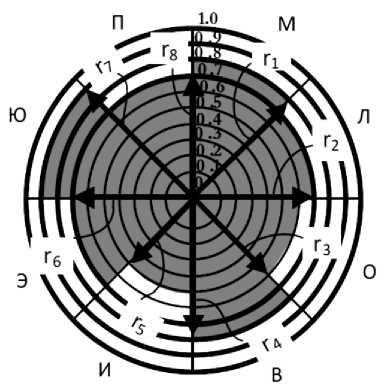

Ниже рассмотрен порядок вычисления показателей К а , К п , К т на примере вычисления К т с использованием теста «Креативность», который представляет собой тестовую батарею, включающую восемь субтестов, объединенных в одну психодиагностическую методику, определяющую общий уровень креативности (К т ), а также уровни частных показателей: творческого мышления (М), оригинальности (О), любознательности (Л), интуиции (И), воображения (В), чувства юмора (Ю), эмоциональности (Э), творческого отношения к профессии (П).

Число субтестов и значений частных показателей по результатам тестирования n = 8. Значение показателей по каждому субтесту определялось путем подсчета числа совпадений ответов испытуемого с ответами ключа для данного теста. Исходными данными для дальнейшей оценки психодиагностических показателей приняты результаты тестирования по n субтестам: М; О; Л; И; В; Ю; Э; П.

Полученные результаты по каждому субтесту далее нормируют по максимальному значению Р m данного субтеста, то есть М н = М / Р m ; П н = П / Р m ; О н = О / Р m и т. д.

Результаты тестирования отражены на дискограмме, представляющей собой единичную окружность с радиусом R о = 1. При шаге дискретизации ∆ r число m окружностей на дискограмме равно m = 1 /∆r – 1 .

На рисунке 3 ∆r = 0,1, где m = 9, а радиус i-й окружности r i = 1 – i × ∆r, то есть r 1 = 1 – 1 × 0,1 = 0,9; r 2 = 0,8 и т. д.

Нормированные значения результатов тестирования округлялись до одного знака после запятой.

Ответы на вопросы субтестов

Проверка отчетов

База субтестов гендерных

База форм отчетных документов

Вычисление частных показателей

Нормирование частных показателей

Суммирование «+» по каждому субтесту

Ввод исходных данных

Оценки уровня готовности к инновационной деятельности

Вычисление общих психодиагностических показателей Кд, Кт, Кп

«I

Нормирование общих психодиагностических показателей

Оценка уровней показателей

»

исходных данных

субтестов расчета

Выделение лиц с требуемым уровнем готовности к инновационной деятельности

Рисунок 2 – Алгоритм методики структурирования творческой группы гетерогенного типа

Мужчина

Конец

Выделение^ лиц по типам гендерных ^ становых

'азделение г^Пч?"^ по половому ^^—►V признаку

Формирование отчетных документов

Формирование персональных отчетных документов

Формирование отчетных документов группы

Проверка гендерной установки

Ответы на вопросы тестов

Эгалитарный

Определение ролевой функции

Выбор лидера группы по максимуму Кии из лиц мужского пола

Вычисление уровня инновационного интеллекта КИи

Продолжение рисунка 2

Рисунок 3 – Вариант представления на дискограмме единичной окружности промежуточных и общего психодиагностических показателей

Округленные результаты на дискограмме отображают в виде штриховки соответствующей части сектора единичной окружности.

На рисунке 3 приведен пример представления частных и общего показателей соответствующих значениям: М о н = 0,8; О о н = 0,6; Л о н = 0,7; В о н = 0,8; Э о н = 0,7; И о н = 0,5; П о н = 0,7; Ю о н = 0,9.

Полученные значения служат для определения как частных, так и суммарного частного К т психодиагностических показателей участников группы через соотношение заштрихованных S j и общей S о площадей соответствующих секторов.

С учетом того, что R о = 1 полная площадь единичной окружности S о ее любого j-го углового сектора So = п /8 [м 2 ], площадь S j заштрихованной части углового сектора на уровне вписанной концентрической окружности с радиусом r равна S = п г 2 /8 [м 2 ].

Значения промежуточного j-го частного показателя К j вычисляют как К j = S j /S о = r 2 j , а суммарный психодиагностический показатель Кт будет определяться выражением:

К = (1/n) sr2 Т j=1 j .

Рассмотренный алгоритм позволяет автоматизировать обработку и получить окончательные значения психодиагностических показателей с помощью вычислительной техники.

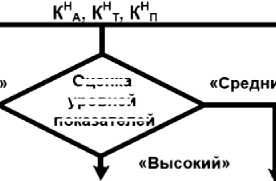

В зависимости от назначения и цели измерений предварительно задают минимально допустимые уровни показателей: «низкий», «средний», «высокий». Например, при использовании тестов креативности, достижений или специальных способностей и т. п. соответствующие характеристики личности могут быть оценены как: «низкие» при К < 0,3; «средние» при 0,3 < К < 0,6; «высокие» при К > 0,6.

Совокупность шагов по формированию СГ гетерогенного типа, представленная на рисунках 4–8, включает:

-

– оценку уровней К а , К п и К т исходного состава (рисунок 4);

^-мужчина ^ -женщина

о

Список литературы Спортивные группы гетерогенного типа: методика структурирования

- Холодкова Л.А., Чернолес В.П. Закономерность связи между продуктивностью инновационной деятельности человека и его инновационным интеллектом личности//Научное открытие в области теории интеллекта. Диплом № 27S от 23.12.2005. М., 2006. С. 30.

- Чернолес В.П. Интеграция инновационной и учебной деятельности в системе военного профессионального образования: дис.. д-ра пед. наук. СПб., 2002.

- Способ формирования коллектива для решения творческих задач: патент РФ на изобретение № 219788 от 10.12.2003/Елизарова Л.Е., Холодкова Л.А., Чернолес В.П.; патентообладатель Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

- Способ рейтинговой оценки уровня подготовки личности к инновационной деятельности: патент РФ на изобретение № 2230490 от 20.06.2004/Елизарова Л.Е., Холодкова Л.А., Чернолес В.П.; патентообладатель Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

- Способ формирования коллектива для решения творческих задач: патент РФ на изобретение № 2421124 от 20.06.2011/Холодкова Л.А., Худайназарова Д.Р., Чернолес В.П. и др.; патентообладатель Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

- Способ формирования психологического портрета личности: патент РФ на изобретение № 2308224 от 20.10.2007/Елизарова Л.Е., Холодкова Л.А., Чернолес В.П. и др.; патентообладатель Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

- Sternberg R.J., Grigorenko E.L. Intelligence, heredity and environment. N.Y., 1977. P. 64.

- Sternberg R.J. Intelligence as developing expertise. Contemporary Education Psychology Press, 1998. P. 14.