Способы декорирования платья и головного убора древней мордвы Вадского бассейна в VIII-IX вв

Автор: Королева М.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Долгое время многие исследователи пытались восстановить облик женского костюма древней мордвы. Среди уже известных реконструкций - костюмы Цнинской мордвы и Притешья. Из накопленного материала Вадских памятников также был произведен отбор материала с дальнейшим анализом и попыткой реконструкции. В результате была выделена типология способов декорирования платья древней мордвы по расположению бисера и трапециевидных привесок. Воссоздан головной убор, характерный для Вадской мордвы, с его вариантами и сравнением с другими племенами. Выделены специфичные и общие черты в способах декорирования.

Мордва, платье, головной убор, бисер, тестиль, реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/14328241

IDR: 14328241

Текст научной статьи Способы декорирования платья и головного убора древней мордвы Вадского бассейна в VIII-IX вв

Одной из самых малоразработанных тем в археологии в настоящее время остается изучение текстиля. Он требует особого подхода, так как сохранность материала весьма незначительная. Поэтому опираться приходится не только на сам текстиль, но и на второстепенные источники – отпечатки на изделиях, расположение украшений в погребении, инструменты для рукоделия.

Один из первых подробных анализов с дальнейшей реконструкцией внешнего облика мордвы по материалам Цнинских памятников был проведен

Р. Ф. Ворониной. Она рассмотрела типы головных уборов, платьев с вариантами декора, характерных для памятников бассейна Цны ( Воронина , 1973; 1974). До сегодняшнего момента многие исследователи продолжают опираться на ее работы, фактически не имеющие, по своей сути, аналогов. Однако археологи обнаруживают некоторые отличия в украшениях и облике древней мордвы в зависимости от территории расселения. Отсюда весьма актуальной становится тема реконструкции облика соседних племен Вадского бассейна, чьи материалы широко представлены во 2‑м Журавкинском, Степановском, 2‑м Старобадиковском могильниках. А для того, чтобы сравнение было проведено точнее, за основу необходимо взять период Цнинских памятников VIII–IX вв. ( Вихляев и др. , 2008).

Для проведения анализа были отобраны и рассмотрены 20 единиц текстиля. За основу брались фрагменты ткани, их отпечатки на изделиях и отдельные нити. На их основе выявлено преобладание двух типов переплетений – полотняного и саржевого, характерного и для Цнинских памятников ( Ефимова , 1966). Все нити произведены из шерсти тониной от 0,3 до 0,8 мм. Преобладает тип кручения Z, который весьма распространен в памятниках мордвы ( Королева , 2015. С. 1). Ткани произведены на вертикальном станке (Там же. С. 2). Цвет ткани от светло до темнокоричневого.

Приведенный анализ указывает на наличие верхней шерстяной рубахи, чей облик нам предстоит восстановить. Для этого необходимо привлечь этнографические данные о виде и способах пошива рубахи. Установлено, что платье мордва‑мокша шила из цельного полотна, создающего перед и спинку. С боков пришивались куски ткани, так как ширины полотен не хватало для полного обхвата туловища (Сокровища... С. 145). К платью пришивались рукава прямого покроя, составлявшие примерно ¾. В полотне вырезалась горловина с разрезом в передней части. Разрез и швы декорировались вышивкой.

Другой способ пошива платья характерен для мордвы‑эрзи. Два полотна сшивали по центру спереди и сзади, оставляя сверху место для горловины. Остальные два шва проходили по бокам. В нашем случае первый вариант пошива более вероятен для бассейна Вад, так как проживающие здесь племена относились к мокше по признаку ориентировки погребений головой на юг ( Петербургский, Аксенов , 2006. С. 12).

Оформление платьев было также связано с вышивкой. Об этом свидетельствуют находки шерстяных ниток и крючков с иглами для рукоделия. Но, к сожалению, фрагментов с вышивкой не сохранилось. Встречаются лишь обрывки ткани с оловянным бисером либо просто остатки бисера, рассыпанного по погребениям. По ним и можно восстановить длину платья и рукавов, наличие разрезов и расположение швов, а также декор платья. К самому бисеру некоторые исследователи добавляют «так называемый» или заменяют на оловянную проволоку. Все это из‑за его специфичного строения. По материалам Шокшинского могильника построена работа Тавлинцевой Е. Ю., назвавшей бисер «гантелеобразным» ( Тавлинцева , 1999. С. 110. Рис. 1). Он расположен в несколько рядов плотным узором. Аналогичный узор встречен в погребении 52 Степановского могильника. Бисер плохо различим, но форма фрагментарно прослеживается. Заметны и остатки нитей, скрепляющих бисер с тканью. На ткани видны отверстия от продевания этих же нитей.

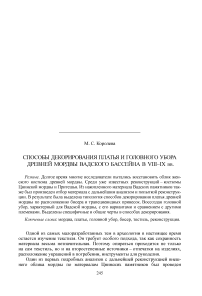

Рис. 1. Способы декорирования рубах 2-го Журавкинского могильника 1–4 – соответственно погребения 7, 14, 41, 46

Таким образом, удалось выделить несколько вариантов декора. Самым простым являлось оформление низа и боков, как в погребениях 7, 47 2‑го Журавкинского могильника (рис. 1, 1 ). Пущенная вышивка с боков закрывала швы. Похожее расположение вышивки встречается в нарядах мокши XIX–XX вв. (Сокровища... С. 136). Узор плотный, вероятнее, придавал вид каркаса, чтобы рубаха не сминалась.

Встречаются экземпляры с расположением бисера по центру вертикально, как в погребении 5 2‑го Журавкинского могильника, или только по низу – погребение 54 Степановского могильника. Платье кажется незавершенным. Возможно, рукодельница просто не успела доделать платье. Такой же вид представлен в погребении 28 2‑го Журавкинского могильника с бисером только на левом рукаве. Незаконченные мотивы вышивки встречаются во 2‑м Старобадиковском могильнике ( Петербургский , 2011). Это может означать, что вышивкой бисером занимались зрелые женщины.

Богатый костюм обнаружен в погребении 14 2‑го Журавкинского могильника. Богатая вышивка располагалась по низу платья с заходом вертикально вверх по центру (рис. 1, 2). Возможно, это может указывать на наличие небольшого разреза для придания удобства при ходьбе. Схожие мотивы вышивки встречаются в костюме мокши (Сокровища... С. 160). Бисер пущен и по низу, и по бокам рукавов от плеча до локтя. Кроме того, погребение богато бронзовыми украшениями. На способности мастерицы указывает находящееся в погребении пряслице с расходящимися линиями в виде лучей солнца. Так хозяйки отмечали свои вещи, чтобы отличить от других (Королева, 2014. С. 48). Данный костюм наиболее похож на мокшанский XX в.

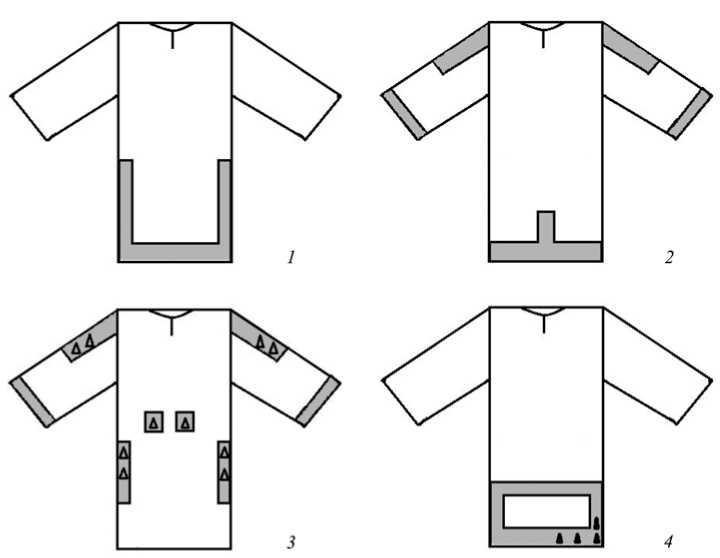

Оригинальны платья 103 и 225 погребений 2‑го Старобадиковского могильника. В первом бисер расположен на рукавах и поясе, в другом – по вороту и низу юбки расходящимися линиями вертикально и двумя перпендикулярными линиями у подола и выше (рис. 2, 3, 5 ).

Однако не все платья украшены только бисером. На некоторых он полностью заменен на трапециевидные привески. Так, в двойном погребении 22 Сте-пановского могильника оба платья одинаково украшены. Но захоронение а имеет больше бронзовых украшений. Привески на них расположены в два ряда. Схожее оформление во втором погребении, где привески по центру расположены уже в четыре ряда (рис. 2, 1 ). Этот способ декора характерен для памятников среднецнинской мордвы ( Воронина , 1974. С. 35. Рис. 2).

К самым оригинальным можно отнести комбинированные виды оформления платья. Таких удалось выделить три. В погребении 46 2‑го Журавкинского могильника бисер расположен по низу, бокам и под поясом на животе, образуя прямоугольник (рис. 1, 4 ). Изредка в узор вставлены трапециевидные привески. На ногах сохранились онучи. Среди многочисленных украшений есть редкая находка в виде оловянного пряслица ( Петербургский и др. , 2010. С. 110. Рис. 35, 10). Аналогий ему среди мордовских памятников пока не найдено.

Богато украшено платье 41 погребения 2‑го Журавкинского могильника. Бисер расположен фрагментарно по бокам от пояса и под бляхой у пояса. Узор обрамляют привески в виде трапеций. Рукава от плеча до локтя покрыты оловянным узором с привесками. Бисер пущен также по низу рукава (рис. 1, 3 ). Фрагментарно сохранился головной убор и украшения ног. Похожее оформление в 165 погребении 2‑го Старобадиковского могильника. Низ платья украшен вертикальной полосой бисера и привесок (рис. 2, 4 ).

Не менее интересно погребение 3 Степановского могильника. Ширина оловянного узора под поясом составила 40 × 40 см, образуя что‑то наподобие передника (рис. 2, 2 ). Аналогичные мокшанские передники встречаются в XIX в. В центре зоны бисера расположены привески. По низу платья также пущен бисер. Здесь же кожаный пояс с наконечниками из бронзы, что нередко встречается в женских погребениях мордвы ( Петербургский, Аксенов , 2008. С. 111. Рис. 3).

Не менее интересны и мало изучены древнемордовские головные уборы. Воронина Р. Ф. по материалам Среднецнинской мордвы выделила преобладание головных покрывал, покрытых лапчатыми привесками. Специфична форма уборов, разделенных на кожаные ремешки с привесками на концах, имитирующими, видимо, прическу. Свои же волосы мордовки заплетали в косу, которую украшали накосником ( Воронина , 1973. С. 51). Мартьянов В. Н. отмечает в памятниках Притешья преобладание головного полотенца, богато украшенного вышивкой. Он крепился при помощи венчика. По бокам располагались височные привески, крепившиеся на теменные шнуры ( Мартьянов , 1976. С. 95. Рис. 2).

Согласно материалам памятников Вадского бассейна, всего несколько погребений могут дать информацию о головных уборах. Преобладающим типом

Рис. 2. Способы декорирования рубах Степановского ( 1, 2 – погребения 2, 3) и 2-го Старобадиковского могильников ( 3–5 – погребения 103, 165, 225)

также являлось наличие головного полотенца. Однако способы его декорирования несколько различаются в своих вариантах.

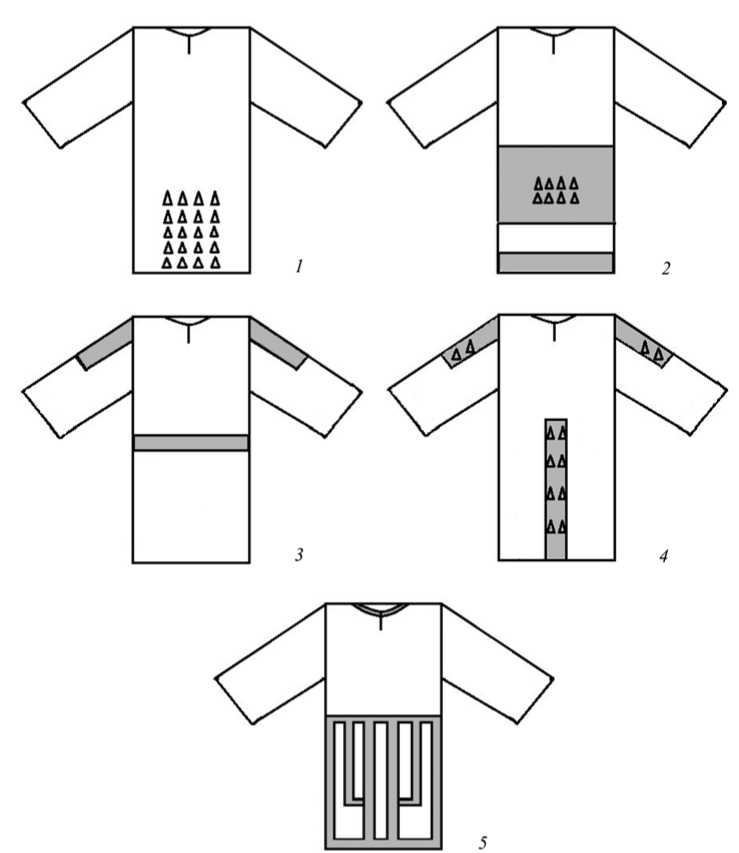

В погребениях 3, 19, 22 Степановского и 40, 270 2‑го Старобадиковского могильников головной убор состоял из полотенца, украшенного трапециевидными привесками, пущенными по лбу и бокам (рис. 3, 3 ). Такой способ декорирования свойственен мокшанским уборам XIX–XX вв. под названием сорка (Сокровища... С. 150). Но вместо привесок на них пущена вышивка. Также аналогии можно найти у Среднецнинской мордвы ( Воронина , 1973. С. 49. Рис. 13, 2 ).

Рис. 3. Реконструкция головных уборов мордвы Вадского бассейна

Довольно простой убор встречается в погребениях 5, 14 2-го Журавкинско-го и 29, 92, 13 8, 149, 225 2-го Старобадиковского могильников. На лбу полотенце вышито оловянным бисером. Иногда декорирование вообще отсутствует (рис. 3, 2 ). В некоторых погребениях бисер найден в области головы, но венчик при этом отсутствует.

В погребениях 16, 412-го Журавкинского и 77, 103, 118, 165 2-го Старобадиковского могильников на лбу также прослеживается оловянный бисер, а сзади полотенце покрыто бронзовыми привесками. Край полотенца также оформлен бисером. Такой убор был более твердым и устойчивым. Он вобрал в себя комбинацию обоих типов декора (рис. 3, 1 ).

Таким образом, сравнивая костюм мордвы Цнинского и Вадского бассейнов VIII-IX вв., удалось найти общие черты. Это платья и головные уборы с трапециевидными привесками. Также повторяется мотив с оловянным бисером по низу рубахи. В то же время многие варианты аналогий не имеют. Скажем, комбинация с широким узором вышивки бисером на юбке, рукавах или с заходом от подола вверх характерна для Вадского бассейна. Головные уборы с бисером и в сочетании с привесками также не имеют аналогий. Несомненным атрибутом мордвы остаются также венчики и височные привески с бипирамидальным грузиком.

Для костюма мордвы‑мокши по настоящее время характерно использование бисера и различных привесок в качестве элементов декора. Его расположение также имеет аналоги в памятниках Вадской мордвы VIII-IX вв. Значит, преемственность костюма и головных уборов существует. В то же время особенности костюма древней мордвы сохраняются.

Список литературы Способы декорирования платья и головного убора древней мордвы Вадского бассейна в VIII-IX вв

- Вихляев В. И., Беговаткин А. А., Зеленцова О. В., Шитов В. Н., 2008. Хронология могильников населения I-XIV вв. западной части Среднего Поволжья. Саранск: Красный Октябрь. 352 с.

- Воронина Р. Ф., 1973. Женский головной убор Среднецнинской мордвы VIII-XI вв.//КСИА. Вып. 136. С. 47-55.

- Воронина Р. Ф., 1974. О некоторых деталях одежды Среднецнинской мордвы VIII-XI вв.//КСИА. Вып. 140. С. 33-38.

- Ефимова Л. В., 1966. Ткани из финно-угорских могильников I тыс. н. э.//КСИА. Вып. 107. С. 127-134.

- Королева М. С., 2014. Типология мордовских пряслиц I -середины II тыс. н. э.//Карповские чтения. Вып. 5/Отв. ред. Ю. А. Курдин. Арзамас: АФ ННГУ С. 46-58.

- Королева М. С., 2015. Древнемордовский текстиль VIII-XI вв.//«Ломоносов -2015»: Мат-лы XXII Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Секция «История и история искусства». Подсекция «Археология и этнология». URL: http://lomonosov-msu. ru/archive/Lomonosov_2015/data/7074/uid80859_report.pdf.

- Мартьянов В. Н., 1976. Декоративный комплекс женского костюма мордвы-мокши VIII-XI вв.//Труды Мордовского НИИ языка, литературы, истории и экономики. Вып. 52: Материалы по археологии Мордовии/Отв. ред. Г. А. Федоров-Давыдов. Саранск: Мордовское кн. издво. С. 88-106.

- Петербургский И. М., 2011. Материальная и духовная культура мордвы в VII-X вв. Саранск: Красный Октябрь. 420 с.

- Петербургский И. М., Аксенов В. Н., 2006. Вадская мордва в VIII-XI вв. Саранск: Изд-во Мордовского ун-та. 146 с.

- Петербургский И. М., Аксенов В. Н., 2008. Древние памятники на реке Ляча. Саранск: Красный Октябрь. 168 с.

- Петербургский И. М., Вихляев В. И., Святкин С. В., 2010. Второй Журавкинский могильник. Саранск: Красный Октябрь. 132 с.

- Сокровища культуры Мордовии. М.: НИИ Центр, 2012. 472 с. (Наследие народов Российской Федерации; вып. 13).

- Тавлинцева Е. Ю., 1999. К вопросу о металлическом бисере в рязано-окских могильниках (по материалам Шокшинского могильника)//Труды ГИМ. Вып. 103. М.: ГИМ. С. 109-115.