Сравнительная характеристика каменного инвентаря неолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья

Автор: Лычагина Е.Л., Митрошин Е.Н., Поплевко Г.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье подводятся итоги комплексного анализа каменного инвентаря шести неолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья, относящихся к камской и волго-камской культурам. Последовательно использовались технологический, типологический, трасологический и планиграфический методы. Выявлено сходство каменного инвентаря памятников обеих культур по основным показателям. Технологический анализ показал, что для них характерно намеренное, контролируемое расщепление с целью получения пластин и пластинчатых отщепов. Типологический метод позволил установить превалирование орудий на отщепах над орудиями на пластинах, широкое распространение краевой ретуши при наличии изделий с двусторонней обработкой, преобладание скребков, ножей, острий, пластин и отщепов с ретушью. В качестве отличия можно отметить, что на памятниках камской культуры более широко представлена вентральная ретушь. По данным трасологического анализа, ведущими категориями орудий были скребки для работы с различными материалами, мясные и строгальные ножи, сверла, проколки. Отличие заключалось в наличии значительного комплекса орудий для обработки кости на памятниках волго-камской культуры. Планиграфический анализ показал, что хозяйственные зоны, связанные с различной деятельностью, часто перекрывали друг друга или четко не отделялись одна от другой. По итогам проведенного исследования сделан вывод о высокой степени сходства между каменными индустриями камской и волгокамской культур. По всей видимости, необходимость адаптации к сходным природным условиям привела к нивелированию культурных различий.

Неолит, каменный инвентарь, волго-камская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145836

IDR: 145145836 | УДК: 903.21 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.4.024-033

Текст научной статьи Сравнительная характеристика каменного инвентаря неолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья

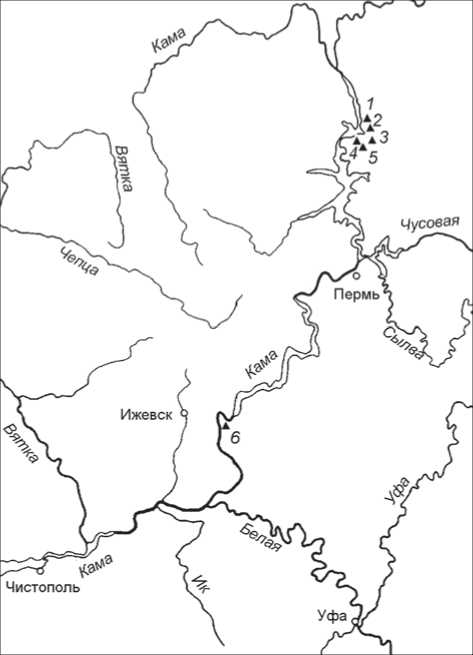

Верхнее и Среднее Прикамье расположено в Среднем Предуралье в пределах Пермского края (рис. 1). На данной территории известны памятники двух неолитических культур – камской и волго-камской [Лычагина, 2014, с. 288]. Первая была выделена О.Н. Бадером [1970, с. 166; 1973, с. 103], который разделил ее на два этапа – хуторской (развитый неолит) и лёвшинский (поздний неолит) [1978, с. 72]. С открытием в 1970–1980-х гг. памятников камской культуры, отно сящихся к раннему неолиту, был выделен еще один этап – ранненеолитический [Васильев, Выборнов, 1993]. В настоящее время исследователи придерживаются этой периодизации: ранненеолитический, хуторской и лёвшинский этапы [Лычагина, 2013а, с. 55–67].

Понятие волго-камской культуры было введено в науку А.Х. Халиковым, который разделил ее на пять этапов, последовательно сменявших друг друга [1969, с. 40–92]. Исследователь считал возможным выделение этапа докерамического неолита (первый этап), ко второму он отнес памятники с накольчатой керамикой, к третьему – с гребенчатой, возникшей, по его мнению, на основе предшествующей. Четвертый и пятый этапы выделялись по аналогии с периодизацией камской культуры, предложенной О.Н. Бадером (хуторской и лёвшинский соответственно), и были связаны исключительно с памятниками с гребенчатой керамикой. Позднее идея развития накольчатой керамики в гребенчатую не нашла подтверждения [Третьяков, 1972; Калинина, 1979; Выборнов, 1992, с. 45–65]. В одной из своих последних работ О.Н. Бадер предложил называть волго-камской только культуру, связанную с накольчато-прочерченной керамикой [1981, с. 47]. Именно в таком контексте воспринимают эту культуру современные исследователи [Васильева, Выборнов, 2012]. В ней выделяются два этапа – ранненеолитический и развитый [Лычагина, 2009].

Выделение кул ьтур базировалось в основном на различиях в керамических комплексах: для камской характерна керамика, орнаментированная гребенчатым штампом, а для волго-камской – с помощью накола. В силу объективных причин (невозможности расчленить комплексы на многослойных памятниках) каменной индустрии придавалось второстепенное значение. Целью данной работы является как можно более полная характеристика каменного инвентаря тех памятников, культурная атрибуция которых не вы-

Рис. 1. Расположение рассматриваемых памятников.

1 – Чашкинское Озеро VI; 2 – Чашкинское Озеро VIII; 3 – Чаш-кинское Озеро IV; 4 – Чашкинское Озеро IIIа; 5 – Хуторская; 6 – Чернушка.

зывает сомнений. Для этого использовалась методика комплексного анализа, предложенная и опробованная на памятниках различных регионов Г.Н. Поплевко [2007, 2011, 2013, 2014; Poplevko, 2014]. Она включает типологический, технологический, трасологический и планиграфический анализы.

Для проведения анализа использовался каменный инвентарь отдельных памятников целиком (Чашкин-ское Озеро IV и VIII) или чаще только из конкретных раскопов, где не фиксировалось значительной примеси артефактов других культур. При этом мы не исключаем определенного смешения материалов. Поэтому при характеристике индустрии того или иного памятника упор делался на о сновную тенденцию, а не на единичные факты, т.е. рассматривались общие, а не частные случаи выбора каменного сырья, характера первичной и вторичной обработки, форм и размеров заготовок. При характеристике орудий основное внимание уделялось описанию наиболее распространенных форм.

В рамках работы по комплексному анализу каменных индустрий опорных неолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья было проведено исследование материалов стоянок Хуторская (раскоп VI), Чернушка (раскоп II), Чашкинское Озеро IIIа (раскоп II), относящихся к камской культуре, и Чашкин-ское Озеро IV, VI (раскоп I, 2005 г.), VIII, относящихся к волго-камской культуре [Лычагина, 2008; Лычагина, Поплевко, 2011, 2012; Лычагина, Поплевко, Цыгвин-цева, 2014]. Все камские памятники относятся к развитому (хуторскому) этапу. Из волго-камских стоянок Чашкинское Озеро VIII – ранненеолитическая, а две другие относятся к развитому этапу.

Технологический анализ. Он проводился при помощи микроскопа МБС-9 (увеличение в 50–98 раз) на базе лаборатории археологических и этнографических исследований Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЛАЭИ ПГГПУ). Анализ показал, что на неолитических стоянках Верхнего и Среднего Прикамья использовались разнообразные приемы первичного расщепления. Отщепы скалывали каменным или роговым отбойником, далее для оформления пренуклеуса применяли отжим и удар через посредник. Заготовки для орудий также получали посредством отжима и удара через посредник. В то же время на памятниках волго-камской культуры для изготовления орудий широко использовались отщепы, снятые твердым (каменным) отбойником [Лычагина, Цыгвинцева, 2013, с. 24–27].

На технологических отходах зону расщепления чаще всего подправляли при помощи редуцирования карниза и уплощения площадки, хотя основную массу скалывали сразу, без подправки зоны расщепления. На ударных площадках орудий фиксируются преимущественно следы редуцирования карниза, а также их сочетание с абразивной подправкой. Таким образом, все это позволяет предположить широкое распространение в неолите Верхнего и Среднего Прикамья намеренного, контролируемого расщепления с целью получения пластин и пластинчатых отщепов для производства орудий. В то же время нами было зафиксировано использование для изготовления орудий случайных сколов и первичных отщепов без какой-либо предварительной подработки. Это одинаково характерно для памятников как камской, так и волго-камской культуры [Лычагина, Поплевко, Цыгвинцева, 2014, с. 16–17; Лычагина, 2014].

На волго-камских стоянках сырьем служил в основном местный галечниковый кремень различного качества серого, бежевого, темно-коричневого цвета. Судя по имеющимся в коллекциях фрагментам расколотых галек, в качестве преформ использовались образцы размером 3–5 см. Макроорудия изготавливались из окремнелого известняка, опоки, доломита, кварцитопесчаника. Орудия с бифасиальной обработкой (наконечники, ножи) делались либо из серого/ коричневого полупрозрачного кремня мелового происхождения, либо из цветного кремня высокого качества. Рядом с памятниками выходов мелового кремня нет, поэтому мы можем предположить транспортировку данного сырья на большие расстояния. Орудия из плитчатого кремня отсутствуют. Часть предметов несет на себе следы воздействия огня, однако это не связано с термической обработкой сырья перед раскалыванием. Скорее всего, воздействие огня произошло уже после окончания функционирования стоянок.

На памятниках камской культуры ведущим сырьем также является галечниковый кремень местного происхождения, в основном низкого качества, тех же цветовых оттенков. В то же время на стоянке Чернушка ок. 40 % орудий изготовлено из высококачественного полупрозрачного мелового кремня. Данное сырье было максимально утилизировано. Судя по незначительному количеству чешуек и мелких сколов из мелового кремня, оно было принесено на стоянку в виде нуклеусов и готовых орудий. На памятнике Хуторская ок. 30 % орудий изготовлено из серо-бордового мелкозернистого кварцитопесчаника. Так как качество данного сырья не очень высокое, мы можем связать это с его легкой доступностью во времена функционирования стоянки. Средние размеры орудий из кварцито-песчаника больше, чем орудий из кремня. Возможно, именно с отсутствием крупных (> 5 см) кремневых галек связано широкое использование данного сырья. На всех памятниках камской культуры присутствуют бифасиально обработанные орудия из серого или светло-коричневого плитчатого кремня. Однако их количество не превышает 20 % от всех типологически выделенных орудий на отдельной стоянке. Тем не менее использование плитчатого кремня является характерной чертой камской неолитической культуры, отличающей ее как от волго-камской неолитической, так и от камской мезолитической. Как и на памятниках волго-камской культуры, на части предметов фиксируются следы воздействия огня, появившиеся уже после изготовления и использования орудий.

Для большинства рассматриваемых стоянок характерно использование для изготовления орудий мелких отщепов (< 3 см). Скорее всего, это предопределено размерами исходного сырья (мелкая кремневая галька), а не намеренной микролитизацией инвентаря. Исключением являются памятники Хуторская и Чаш- кинское Озеро IV, где широко представлены отщепы средних размеров (3–5 см). На стоянке Хуторская это, скорее всего, связано с использованием такого сырья, как кварцитопесчаник, что уже отмечалось выше. В случае же с памятником волго-камской культуры (Чашкинское Озеро IV) мы можем предположить намеренный выбор наиболее крупных сколов для изготовления орудий.

Анализ пластин также показал, что на камских стоянках использовались более миниатюрные заготовки, чем на волго-камских. Так, на памятниках камской культуры мелкие пластины (шириной до 1 см) составляют не менее 50 % от всех трасологически выделенных орудий, изготовленных из пластин, в то время как на самом крупном из изученных памятников волго-камской культуры – стоянке Чашкинское Озеро VI – 45 %. Дальнейшие комплексные исследования неолитических каменных индустрий Прикамья покажут, насколько эту закономерность можно считать устойчивой.

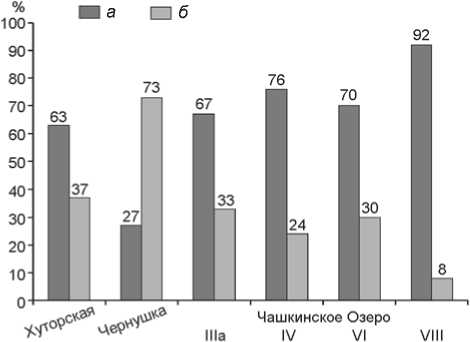

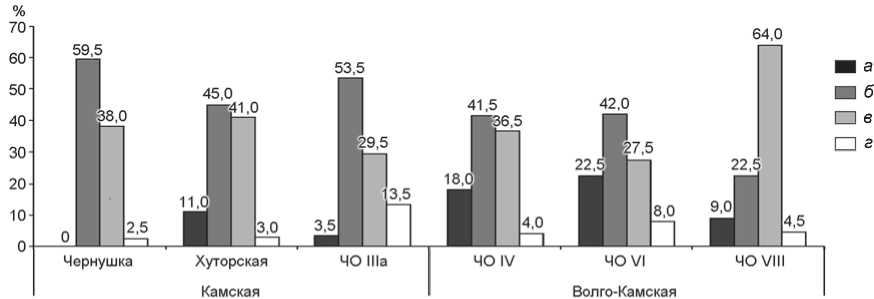

Типологический анализ. При характеристике каменной индустрии той или иной культуры одним из важных показателей является соотношение количества орудий, изготовленных из пластин и отщепов. Исследователи не раз отмечали, что на камских памятниках доля орудий на пластинах не превышает 15 % [Бадер, 1978, с. 72; Денисов, 1960, с. 52–53], в то время как на волго-камских они играют ведущую роль [Габя-шев, 1976, с. 37–41; 2003, с. 37]. Однако в ходе нашей работы установлено преобладание орудий на отщепах над орудиями на пластинах практически на всех рассматриваемых стоянках, вне зависимости от культурной принадлежности. Исключение составляет только Чернушка, где превалировали орудия, изготовленные из пластин (рис. 2).

Таким образом, традиционное представление о том, что для камской культуры характерна отщеповая индустрия, а на памятниках волго-камской ведущую роль играют пластины, не подтвердилось. Более того, процент орудий на пластинах на камских памятниках оказался выше, чем на волго-камских. Если на стоянке Чернушка это можно объяснить особенностями ее изученного участка (прибрежная часть, где проходила разделка добычи с помощью вкладышевых орудий) [Лычагина, Поплевко, Цыгвинцева, 2014], то на других памятниках, относящихся к камской культуре, были исследованы полифункциональные части стоянок (это показал трасологический и планиграфический анализ) и набор орудий был достаточно традиционным [Лычагина, Поплевко, 2011]. В целом двукратное превосходство орудий на отщепах над орудиями на пластинах следует признать характерным для развитого этапа камской неолитической культуры (рис. 2).

Низкий процент орудий на пластинах на памятниках волго-камской культуры нуждается в дополни-

Рис. 2. Соотношение типологически выделенных орудий на отщепах ( а ) и пластинах ( б ).

тельном исследовании. Если на стоянке Чашкинское Озеро VIII это может быть объяснено особенностью памятника (мастерская по изготовлению массивных орудий для обработки дерева) [Лычагина, 2008], то на других не выявлено какой-либо специфики. Возможно, отмечаемая исследователями высокая пла-стинчатость комплексов в большей степени характерна для раннего этапа волго-камской культуры, в то время как в более позднее время ее уровень мог резко снижаться. Для решения этого вопроса необходимо обнаружение и исследование новых памятников данной культуры в регионе.

Анализ характера вторичной обработки выявил следующие особенности (табл. 1). Во всех случаях ведущую роль играла краевая односторонняя ретушь (более 60 %). Преобладала дорсальная, однако на памятниках камской культуры до 15 % орудий имело вентральную ретушь, которая на волго-камских стоянках использовалась эпизодически. Особенностью памятника Чернушка является заметная доля изделий с противолежащей ретушью (29 %), что, скорее всего, связано с максимальным использованием заготовок из высококачественного полупрозрачного мелового кремня. Это подтверждают результаты трасологического анализа: все предметы с такой ретушью были изготовлены именно из данного сырья и имели по две рабочие поверхности на противоположных сторонах.

Представление о том, что для памятников волгокамской культуры не характерна двусторонняя обработка, не подтвердилось. При изготовлении наконечников стрел, ножей, долотовидных орудий она использовалась как на камских, так и на волго-камских стоянках. И если на памятнике Чашкин-ское Озеро VI наличие таких орудий можно связать с небольшим комплексом керамики камской культуры, зафиксированным в том же раскопе [Лычагина,

Таблица 1. Характеристика вторичной обработки

|

Памятники |

Краевая ретушь |

Двусторонняя обработка |

Резцовый скол |

Шлифование |

||

|

Дорсальная |

Вентральная |

Противолежащая |

||||

|

Хуторская |

61 (72) |

13 (15) |

1 (1) |

6 (7) |

4 (5) |

– |

|

Чернушка |

8 (47) |

2 (12) |

5 (29) |

2 (12) |

– |

– |

|

Чашкинское Озеро IIIа |

18 (62) |

– |

– |

7 (24) |

– |

4 (14) |

|

Чашкинское Озеро IV |

39 (78) |

2 (4) |

4 (8) |

5 (10) |

– |

– |

|

Чашкинское Озеро VI |

126 (91,5) |

4 (3) |

3 (2) |

2 (1,5) |

3 (2) |

– |

|

Чашкинское Озеро VIII |

11 (52,5) |

2 (9,5) |

– |

4 (19) |

– |

4 (19) |

Примечание: первая цифра - количество изделий с такой обработкой, вторая (в скобках) - процент от всех орудий на данной стоянке.

Таблица 2. Номенклатура типологически выделенных орудий

|

Категория |

Хуторская |

Чернушка |

ЧО IIIa |

ЧО IV |

ЧО VI |

ЧО VIII |

|

Скребки |

31 (36,5) |

3 (16,7) |

7 (17) |

14 (26,5) |

39 (27,9) |

1 (4,75) |

|

Скобели |

4 (4,5) |

1 (5,5) |

1 (2,5) |

5 (9,5) |

19 (13,6) |

– |

|

Скребловидные орудия |

2 (2,5) |

– |

1 (2,5) |

– |

– |

– |

|

Ножи |

12 (14) |

– |

5 (12) |

7 (7,5) |

21 (15) |

7 (33,5) |

|

Наконечники |

1 (1,5) |

1 (5,5) |

4 (9,5) |

5 (9,5) |

2 (1,4) |

2 (9,5) |

|

Резцы |

4 (4,5) |

– |

– |

– |

3 (2,1) |

– |

|

Резчики |

1 (1,5) |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Отбойники |

2 (2,5) |

– |

– |

1 (2) |

– |

1 (4,75) |

|

Долотовидные орудия |

– |

2 (11,25) |

1 (2,5) |

4 (7) |

5 (3,6) |

1 (4,75) |

|

Тесла |

– |

– |

1 (2,5) |

– |

– |

1 (4,75) |

|

Сверла |

3 (3,5) |

– |

1 (2,5) |

2 (3,5) |

6 (4,3) |

– |

|

Проколки |

4 (4,5) |

1 (5,5) |

– |

1 (2) |

3 (2,1) |

– |

|

Комбинированные орудия |

– |

– |

1 (2,5) |

– |

– |

– |

|

Пластины с ретушью |

15 (17,5) |

6 (33,3) |

3 (7) |

5 (9,5) |

19 (13,6) |

1 (4,75) |

|

Отщепы с ретушью |

6 (7) |

2 (11,25) |

2 (5) |

6 (11,5) |

16 (11,5) |

1 (4,75) |

|

Грузила |

– |

1 (5,5) |

1 (2,5) |

– |

2 (1,4) |

– |

|

Заготовки, обломки орудий |

– |

1 (5,5) |

2 (5) |

– |

4 |

5 (23,75) |

|

Абразивы |

– |

– |

9 (22) |

2 (3,5) |

– |

– |

|

Наковальня |

– |

– |

2 (5) |

1 (2) |

1 (0,7) |

– |

|

Топоры |

– |

– |

– |

– |

– |

1 (4,75) |

|

Итого |

85 (100) |

18 (100) |

41 (100) |

53 (100) |

140 (100) |

21 (100) |

Примечание: ЧО - Чашкинское Озеро; в скобках указан процент от всех орудий на данной стоянке.

2007а], то на стоянках Чашкинское Озеро IV и VIII посуда данного типа не обнаружена [Лычагина, 2007б].

Основными категориями орудий на памятниках обеих культур были скребки, ножи, острия, пластины и отщепы с ретушью (табл. 2). Каких-либо значимых отличий в орудийных наборах не отмечено.

Таким образом, типологический анализ не выявил серьезных различий между каменными индустриями памятников камской и волго-камской культур. Для обеих характерно превалирование орудий на отщепах над орудиями на пластинах, широкое использование краевой односторонней ретуши при наличии определенного количества изделий с двусторонней обработкой, преобладание скребков, ножей, острий, пластин и отщепов с ретушью. В качестве отличия можно рассматривать только более широкое распространение вентральной ретуши на памятниках камской культуры. Однако это нуждается в дополнительных иссле- дованиях на больших коллекциях, чтобы можно было исключить элемент случайности.

Трасологический анализ. Он проводился при помощи микроскопов МБС-9 (увеличение в 50– 98 раз), Микромед МС-2-ZOOM и ПОЛАР-2 (увеличение в 80–400 раз) на базе ЛАЭИ ПГГПУ и экспериментально-трасологической лаборатории ИИМК РАН. Коллекции каменного инвентаря просматривались под микроскопом полностью, вне зависимости от на-личия/отсутствия признаков вторичной обработки. В результате следы использования были обнаружены на пластинах, отщепах, сколах с нуклеусов, не имевших явных признаков вторичной обработки. Часть предметов имела больше одной рабочей поверхности. Это привело к тому, что количество орудий (рабочих поверхностей), выделенных трасологическим методом, оказалось значительно больше, чем выявленных типологически (табл. 3).

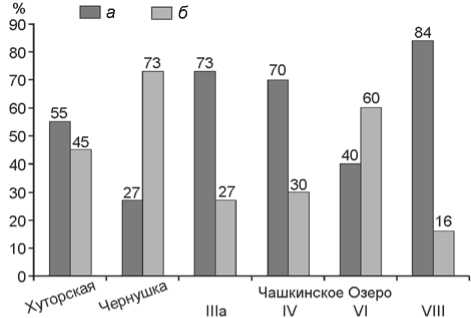

В результате трасологического анализа соотношение орудий на отщепах и пластинах изменилось в сторону увеличения последних (рис. 3). Неизменным это соотношение осталось только на стоян- ке Чернушка, на которой они и так превалировали. Особенно показательные изменения зафиксированы на памятнике Чашкинское Озеро VI, где орудия на пластинах по данным трасологического анализа стали преобладать.

Анализ технологических заготовок, которые использовались в качестве орудий или для их изготовления, показал, что чаще всего отбирались мелкие и средние отщепы, а также пластины разной ширины (табл. 4). Более подробно об этом сказано выше.

В орудийном наборе преобладают скребки, мясные и строгальные ножи. Небольшими, но устойчивыми сериями представлены наконечники стрел, проколки, сверла (см. табл. 3). Как и при типологическом анализе, мы не обнаружили особой разницы в наборе орудий между памятниками камской и волго-камской культур.

Анализ хозяйственных занятий населения Верхнего и Среднего Прикамья в эпоху неолита выявил следующее. На всех памятниках камской культуры комплекс, связанный с обработкой продуктов охоты и рыболовства, является ведущим и составляет от 45,0

Таблица 3. Номенклатура трасологически выделенных орудий *

|

Категория |

Хуторская |

Чернушка |

ЧО IIIa |

ЧО IV |

ЧО VI |

ЧО VIII |

|

Скребки |

36 (38,5) |

1 (2,4) |

10 (11) |

16 (26) |

83 (30,3) |

4 (18,3) |

|

Скобели |

– |

3 (7) |

6 (7) |

10 (16) |

30 (10,9) |

– |

|

Долота |

– |

3 (7) |

5 (5,5) |

– |

3 (1,1) |

2 (9) |

|

Тесло |

– |

1 (2,4) |

– |

– |

– |

– |

|

Ножи |

31 (33,5) |

20 (47,6) |

27 (30,5) |

15 (24,5) |

78 (28,4) |

4 (18,3) |

|

Наконечники |

1 (1) |

1 (2,4) |

4 (4,5) |

4 (6,5) |

1 (0,4) |

– |

|

Сверла |

6 (6,5) |

2 (4,8) |

5 (5,5) |

3 (5) |

20 (7,3) |

1 (4,5) |

|

Проколки |

1 (1) |

1 (2,4) |

5 (5,5) |

4 (6,5) |

4 (1,5) |

1 (4,5) |

|

Строгальные ножи |

8 (8,5) |

4 (9,6) |

6 (7) |

3 (5) |

19 (7) |

4 (18,4) |

|

Резцы |

5 (5,5) |

– |

– |

2 (3) |

– |

2 (9) |

|

Резчики |

3 (3,5) |

1 (2,4) |

2 (2,5) |

– |

22 (8) |

– |

|

Ретушер |

– |

– |

– |

1 (1,5) |

– |

– |

|

Пилки |

– |

– |

– |

– |

– |

2(9) |

|

Вкладыши гарпуна |

– |

1 (2,4) |

4 (4,5) |

– |

4 (1,5) |

– |

|

Резчик-скобель |

– |

2 (4,8) |

– |

– |

5 (1,8) |

– |

|

Стамеска |

– |

1 (2,4) |

1 (1) |

– |

2 (0,7) |

– |

|

Грузила |

– |

1 (2,4) |

1 (1) |

– |

2 (0,7) |

– |

|

Оселки |

– |

– |

9 (10,5) |

2 (3) |

– |

– |

|

Отбойники |

2 (2) |

– |

– |

1 (1,5) |

– |

1 (4,5) |

|

Наковальни |

– |

– |

2 (2,5) |

1 (1,5) |

1 (0,4) |

– |

|

Обломки орудий |

– |

– |

1 (1) |

– |

– |

– |

|

Пешни |

– |

– |

– |

– |

– |

1 (4,5) |

|

Итого |

93 (100) |

42 (100) |

88 (100) |

62 (100) |

274 (100) |

22 (100) |

*См. примеч. к табл. 2.

Таблица 4. Распределение трасологически выделенных орудий по технологическим заготовкам

|

Заготовки |

Хуторская |

Чернушка |

ЧО IIIа |

ЧО IV |

ЧО VI |

|

Отщепы |

32 |

3 |

24 |

28 |

77 |

|

крупные (более 5 см) |

3 |

– |

1 |

2 |

– |

|

средние (3–5 см) |

22 |

– |

6 |

20 |

16 |

|

мелкие (до 3 см) |

2 |

2 |

17 |

5 |

61 |

|

фрагменты |

5 |

1 |

– |

1 |

– |

|

Пластинчатые отщепы |

10 |

6 |

17 |

8 |

16 |

|

крупные (более 5 см) |

3 |

– |

– |

– |

– |

|

средние (3–5 см) |

4 |

1 |

5 |

8 |

4 |

|

мелкие (до 3 см) |

3 |

5 |

12 |

– |

12 |

|

Пластины |

35 |

24 |

15 |

16 |

143 |

|

крупные (более 1,5 см) |

2 |

2 |

3 |

1 |

33 |

|

средние (1,0–1,5 см) |

4 |

10 |

2 |

4 |

44 |

|

мелкие (0,5–1,0 см) |

25 |

12 |

10 |

10 |

53 |

|

микропластинки (до 0,5 см) |

5 |

– |

– |

1 |

12 |

|

Нуклевидные осколки |

7 |

2 |

8 |

6 |

18 |

|

Плитки |

5 |

4 |

9 |

3 |

9 |

|

Гальки и их фрагменты |

4 |

3 |

15 |

1 |

11 |

|

Итого |

93 |

42 |

88 |

62 |

274 |

Рис. 3. Соотношение трасологически выделенных орудий на отщепах ( а ) и пластинах ( б ).

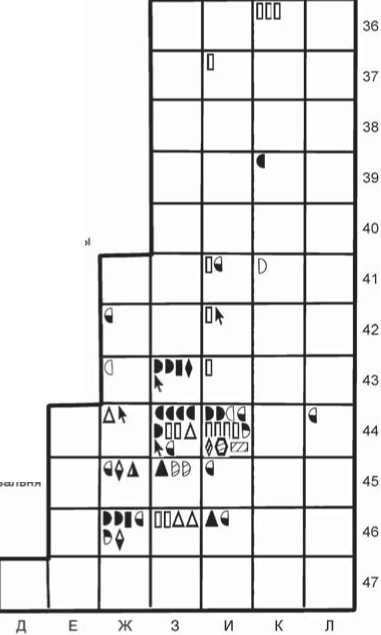

до 59,5 % (рис. 4). Второе место занимают орудия деревообработки – 29,5–41,0 %. Два других комплекса малочисленны. Незначительное количество орудий, связанных с обработкой камня, может объясняться спецификой изученных частей поселений, представляющих собой открытые хозяйственные площадки, на которых происходила разделка добычи и доработка орудий из дерева. Исключением является Чашкинское Озеро IIIа, где обнаружена значительная коллекция

Рис. 4. Распределение орудий по хозяйственным типам. а – обработка кости (рога); б – обработка продуктов охоты, рыболовства (мяса, шкур); в – обработка дерева; г – обработка камня. ЧО – Чашкинское Озеро.

отбойников, абразивов и наковален (рис. 4). Малочисленность или полное отсутствие (стоянка Чернушка) орудий для обработки кости/рога является характерной чертой памятников камской культуры. Только на Хуторской стоянке этот комплекс составляет сколько-нибудь значимую группу – 11 %.

На памятниках волго-камской культуры ведущую роль тоже играют комплексы, связанные с обработкой продуктов охоты и рыболовства, а также дерева (рис. 4). В то же время на стоянках Чашкинское Озеро IV и VI ок. 20 % составляют орудия для работы по кости/рогу. Орудия для обработки камня на всех

|

Дерево 4 скребок | резец А сверло | строгальный нож |

С |

♦♦04 00000 |

««♦(Ю АВ» |

213 |

|

|

носоо 4 |

«««♦0 «в» |

212 |

|||

|

Шкура Q скребок 0 мясной нож Д проколка t наконечник стрелы Кость fl скребок 6 резчик А сверло Камень ( отбойник |

АДО |

««« 1004 |

«««IO 00 |

000000» |

211 |

|

004 |

АА<ЮП |

210 |

|||

|

А0004 |

«008 |

<♦♦ |

«ЮСД |

209 |

|

|

□ |

«10 |

«♦ |

208 |

||

|

207 |

|||||

3 и к л

Дерево

♦ строгальный нож | скобель а сверло | резчик т долото а стамеска • тесло

Шкура

О мясной нож

(] скребло А проколка О наконечник д вкладыш гарпуна

Камень

А сверло

Дерево | скребок 6 скобель

*

Шкура

а

D

д

Кость

резец сверло строгальный нож проколка наконечник стрелы отбойник скребок скобель мясной нож

о н м л

6 [» Г"

А

«даа

□04»

•апо

«•СО»

««III АШИ-

♦♦т

♦»008 8

II

ч4чД

аспоо

11'108

аоооо де

ААН

О

«««О

к

А00Д

«НИ

♦над

««♦•7 8

««ECOD

И

««««I

моа

gqOOO 66

МООД

аоооо»

«««О

У скребок

В скобель ^ строгальный нож Д сверло

Камень

в

ретушер абразив наковальня

а

♦0000Д

«08

♦♦ООО соосооо соЧ ее

««.

ООООььб 00^66

' 869ДА

8Д

[ООО

«108

«0688

«0000

♦00

асоо

А

ААН

М00

шдд 6

»68Д

Дерево « скребок | резец А сверло | строгальный нож > скобель < резчик-скобель • долото 1 стамеска

Шкура

О скребок 0 мясной нож Д проколка » наконечник стрелы О резчик-скобель Ч вкладыш гарпуна

Кость

6 скребок

| резчик

А сверло

-

8 строгальный нож скобель

-

□ долото

Камень

§ скребок

В резчик

А сверло е наковальня

% скобель

Рис. 5. Планиграфический анализ.

1 – Хуторская; 2 – Чернушка; 3 – Чашкинское Озеро IV; 4 – Чашкинское Озеро VI.

памятниках волго-камской культуры представлены единичными экземплярами.

Таким образом, можно говорить об определенных различиях в хозяйственных комплексах памятников камской и волго-камской культур, а именно, в значении орудий для обработки кости/рога. Если на камских стоянках эта группа орудий не играла особой роли, то на волго-камских она иногда была сопоставима с комплексами, связанными с обработкой дерева (Чашкинское Озеро IV). Дальнейшие трасологические исследования каменного инвентаря памятников обеих культур покажут, носит ли выявленная закономерность объективный характер.

Планиграфический анализ. Он позволил выделить на некоторых памятниках (Хуторская, Чернушка, Чашкинское Озеро IV и VI) зоны, связанные с резкой мяса/рыбы, изготовлением и ремонтом вкладышевых орудий из кости/рога, обработкой дерева [Лычагина, Поплевко, 2011; 2012; Лычагина, Поплевко, Цыгвин-цева, 2014]. В частности, на Хуторской стоянке удалось выявить участки, где происходили разделка добычи (уч. К/213 и Л/211) и изготовление или ремонт вкладышевых орудий из кости/рога (уч. К–Л/212–213) (рис. 5, 1 ). На памятнике Чашкинское Озеро IV хозяйственные зоны, связанные с разделкой добычи и обработкой дерева, находились в предполагаемой центральной части поселения (уч. З–И/43–44), перекрывая друг друга (рис. 5, 3 ). На стоянке Чернушка орудия для обработки продуктов охоты/рыболовства концентрировались на уч. Щ–Э/89–90, а для обработки дерева – на уч. Ф–Ш/85–86, Ф–Ш/87–88 (рис. 5, 2 ). На памятнике Чашкинское Озеро VI разделка добычи могла происходить на уч. К/40 и К–М/41, а наиболее крупное скопление разнообразных орудий для обработки дерева зафиксировано на уч. М–О/38–39. Орудия для работы по кости/рогу (скоблящие, резчик и долото) концентрировались на уч. Н/37–39 (рис. 5, 4 ).

В целом планиграфический анализ показал, что хозяйственные зоны, связанные с различной деятельностью, часто перекрывали друг друга или четко не разделялись. Скорее всего, это обусловлено спецификой изученных частей памятников – береговая зона, где в разное время могли существовать различные хозяйственные комплексы. Вместе с тем нельзя исключать сосуществование некоторых из них в одной хозяйственной зоне.

Таким образом, комплексный анализ каменного инвентаря неолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья выявил высокий уровень сходства по таким показателям, как форма заготовки, харак- тер первичной и вторичной обработки, номенклатура орудий труда. Некоторые различия были зафиксированы только в размерах заготовок (использование более мелких пластин, а возможно и отщепов, на памятниках камской культуры), распространенности вентральной ретуши (больше на камских стоянках) и роли орудий для обработки кости/рога в хозяйственных комплексах (наличие значительной группы таких орудий на памятниках волго-камской культуры). По всей видимости, необходимость адаптации к сходным природным условиям привела к нивелированию культурных различий в каменных индустриях. Это в первую очередь касается развитого неолита. Возможно, при комплексном анализе каменного инвентаря ранненеолитических памятников различия были бы более существенными. Однако имеющаяся на сегодняшний день источниковая база пока не позволяет провести такой анализ [Лычагина, 2013б].

Стоит также отметить, что итоги проведенного исследования во многом не соответствуют устоявшимся взглядам на характерные черты камской и волго-камской культур. В частности, не подтверждается тезис о малочисленности орудий на пластинах на камских памятниках и их преобладании на волго-камских.

Для дальнейшей реконструкции хозяйственных занятий населения Прикамья в неолите необходимы проведение комплексного анализа каменных индустрий других памятников этой эпохи региона, поиск новых, в первую очередь ранненеолитических, археологических объектов, а также осуществление палеоэкологических исследований.

Исследование выполнено за счет грантов Российского гуманитарного научного фонда (проекты № 13-11-59003а/У, 15-11-59001а/У, 17-11-59004а/У).

Бадер О.Н. Уральский неолит // Каменный век на территории СССР. – М.: Наука, 1970. – С. 157–171.

Бадер О.Н. Волго-Камская этнокультурная область эпохи неолита // МИА. – 1973. – № 172. – С. 99–106.

Бадер О.Н. Хронологические рамки неолита Прикамья и методы их установления // КСИА. – 1978. – № 153. – С. 72–74.

Бадер О.Н. Некоторые итоги и перспективы изучения каменного и бронзового веков Урала // ВАУ. – 1981. – № 15. – С. 44–48.

Васильев И.Б., Выборнов А.А. Некоторые итоги изучения неолита Волго-Камья // XII Уральское археологическое совещание: тез. докл. – Екатеринбург, 1993. – С. 20–21.

Васильева И.Н., Выборнов А.А. К разработке проблем изучения неолитического гончарства Верхнего и Среднего

Прикамья // Тр. Кам. археол.-этногр. экспедиции. – 2012. – Вып. VIII. – С. 33–50.

Выборнов А.А. Неолит Прикамья. – Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ин-та, 1992. – 148 с.

Габяшев Р.С. Памятники неолита с накольчато-прочер-ченной керамикой приустьевой части Камы // Из археологии Волго-Камья. – Казань: ИЯЛИ Казан. фил. АН СССР, 1976. – С. 35–46.

Габяшев Р.С. Население Нижнего Прикамья в III–V тыс. до н.э. – Казань: Фэн АН РТ, 2003. – 224 с.

Денисов В.П. Хуторская неолитическая стоянка // Тр. Кам. археол. экспедиции. – Пермь: Кн. изд-во, 1960. – Вып. III. – С. 34–72. – (Учен. зап. Перм. гос. ун-та; т. XII, вып. I).

Калинина И.В. Гребенчатая и другие группы неолитической керамики Прикамья // АСГЭ. – 1979. – № 20. – С. 5–27.

Лычагина Е.Л. Неолитический комплекс поселения Чашкинское Озеро VI (по материалам исследований 2005 г.) // Влияние природной среды на развитие древних сообществ: (IV Халиковские чтения): мат-лы науч. конф., посвящ. 50-летию Марийской археологической экспедиции (Юрино, 5–10 авг. 2006 г.). – Йошкар-Ола: Изд-во МарНИИЯЛИ, 2007а. – С. 105–115.

Лычагина Е.Л. Поселение Чашкинское Озеро IV – новый неолитический памятник с накольчатой керамикой // Охранные археологические исследования на Среднем Урале. – Екатеринбург, 2007б. – Вып. 5. – С. 51–59.

Лычагина Е.Л. Трасологический анализ каменного инвентаря поселения Чашкинское Озеро VIII (по материалам раскопок 2002 г.) // Вестн. Музея археологии и этнографии Пермского Предуралья / Перм. гос. гум.-пед. ун-т. – 2008. – Вып. 2. – С. 49–52.

Лычагина Е.Л. О двух хронологических группах на-кольчатой керамики на территории Пермского Пред-уралья // Тверской археологический сборник. – Тверь: Кн.-журн. изд-во, 2009. – Вып. 7. – С. 154–158.

Лычагина Е.Л. Каменный и бронзовый век Пред-уралья. – Пермь: Изд-во Перм. гос. гум.-пед. ун-та, 2013а. – 120 с.

Лычагина Е.Л. Ранний неолит Прикамья // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013б. – № 4. – С. 50–57.

Лычагина Е.Л. Комплексный анализ каменного инвентаря неолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда. – Казань: Изд-во Ин-та археологии АН РТ, 2014. – Т. I. – С. 288–290.

Лычагина Е.Л., Поплевко Г.Н. Возможности комплексного анализа каменного инвентаря (на примере рас- копа VI стоянки Хуторская) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2011. – № 1. – С. 4–10.

Лычагина Е.Л., Поплевко Г.Н. Комплексный анализ каменного инвентаря неолитической стоянки Чашкинское Озеро IV // Зап. ИИМК РАН. – 2012. – Вып. 7. – С. 16 – 30.

Лычагина Е.Л., Поплевко Г.Н., Цыгвинцева Т.А. Комплексный анализ каменного инвентаря поселения Чернушка (раскоп II, 2003 г.) // Вестн. Перм. ун-та. – 2014. – № 1. – С. 15–27.

Лычагина Е.Л., Цыгвинцева Т.А. Сравнительный анализ ранненеолитических культур Прикамья // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 1. – С. 22–36.

Поплевко Г.Н. Методика комплексного исследования каменных индустрий. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. – 388 с.

Поплевко Г.Н. Методический подход к комплексным трасологическим, экспериментальным и естественнонаучным исследованиям // Этническая история и культура тюркских народов Евразии: в 2 т. – Омск: Полиграфист, 2011. – Т. 1. – С. 376–379.

Поплевко Г.Н. Комплексное исследование и реконструкция древних технологий (методический аспект) // Интеграция археологических и этнографических исследований: сб. науч. тр. междунар. симп.: в 2 т. – Иркутск: Иркут. гос. техн. ун-т, 2013. – Т. 1. – С. 145–150.

Поплевко Г.Н. Методика комплексного исследования каменных индустрий Европейского Севера (на материалах стоянок ЮОО1 и ЮОО2) // Материалы и исследования по археологии России и Беларуси: Культурное взаимодействие древних сообществ конца VII – II тыс. до н.э. верховьев Западной Двины и Днепра (технологические и хозяйственные аспекты). – СПб.: Инфинити, 2014. – С. 42–76.

Третьяков В.П. Ранненеолитические памятники Среднего Поволжья // КСИА. – 1972. – № 131. – С. 46–52.

Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. – М.: Наука, 1969. – 396 с.

Poplevko G.N. Methodology for integrated research flint products of the Neolithic site Starye Voykovichi 1 in Belarus // Technology and Experimentation in Archaeology. – Oxford: Archaeopress, 2014. – Vol. 10: Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianopolis, 4–10 September 2011) / Actes du Congrès Mondial UISPP (4–10 Septembre 2011). – P. 41–46. – (BAR Intern. Ser.; N 2657).

Материал поступил в редколлегию 07.05.15 г., в окончательном варианте – 22.04.16 г.

Список литературы Сравнительная характеристика каменного инвентаря неолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья

- Бадер О.Н. Уральский неолит // Каменный век на территории СССР. - М.: Наука, 1970. - С. 157-171.

- Бадер О.Н. Волго-Камская этнокультурная область эпохи неолита // МИА. - 1973. - № 172. - С. 99-106.

- Бадер О.Н. Хронологические рамки неолита Прикамья и методы их установления // КСИА. - 1978. - № 153. -С. 72-74.

- Бадер О.Н. Некоторые итоги и перспективы изучения каменного и бронзового веков Урала // ВАУ - 1981. -№ 15. - С. 44-48.

- Васильев И.Б., Выборнов А.А. Некоторые итоги изучения неолита Волго-Камья // XII Уральское археологическое совещание: тез. докл. - Екатеринбург, 1993. - С. 20-21.