Сравнительная характеристика коров ярославской породы различных регионов Российской Федерации

Автор: Зырянова С.В., Абрамова М.В., Селимян М.О., Абрамова Н.И.

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных

Статья в выпуске: 2 т.8, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований, цель которых заключалась в осуществлении сравнительной характеристики хозяйственно полезных признаков у коров ярославской породы, разводимых в стадах Вологодской и Ярославской областей. В ходе исследования предстояло решить следующие задачи: установить генеалогическую структуру региональных популяций Ярославской и Вологодской областей, оценить и сравнить показатели молочной продуктивности, воспроизводительные качества и живую массу коров из разных регионов. Новизна работы обусловлена сравнительной характеристикой двух современных популяций ярославской породы, разводимой в племенных хозяйствах соседствующих и взаимосвязанных регионов. Объектом исследования являлись коровы ярославской породы с кровностью по голштинской породе от 0 до 88%. Общее количество исследованных животных составило 2769 голов, из них 1446 голов из Ярославской области и 1323 головы из Вологодской. Установлена высокая доля животных голштинских линий в ярославской и вологодской популяциях - 74,6 и 89,1% соответственно, что свидетельствует о неоднократном прилитии голштинской крови. Ярославская популяция отличается большими надоями (+2137; Р ≥ 0,999), живой массой, раннеспелостью и высоким показателем массовой доли белка (+0,16%; Р ≥ 0,999) в молоке. В свою очередь вологодская популяция отличается высоким показателем массовой доли жира (+0,42%; Р ≥ 0,999) в молоке и наибольшим возрастом коров в лактациях (+0,71 лактации; Р ≥ 0,999). Обе популяции имеют индивидуальные особенности, которые служат источником генетического разнообразия и инструментом для дальнейшего совершенствования популяции ярославского скота

Крупный рогатый скот, ярославская порода, молочная продуктивность, воспроизводство, генеалогическая структура

Короткий адрес: https://sciup.org/147251400

IDR: 147251400 | УДК: 636.082.12 | DOI: 10.15838/alt.2025.8.2.6

Текст научной статьи Сравнительная характеристика коров ярославской породы различных регионов Российской Федерации

Одной из целей Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года является обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации1. В связи с этим дальнейшее развитие и укрепление одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса – молочного скотоводства – выступает приоритетной задачей отраслевых специалистов и ученых.

Генофонд крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в РФ представлен большим количеством пород как мирового значения, так и локальных, бонитировкой охвачены 25 пород из 71 региона. При этом выбор породы и ее конкурентоспособность зависят от целей производства, региональных климатических условий, наличия кормовой базы, уровня селекционно-племенной работы (Катков и др., 2017).

Одной из старейших пород крупного рогатого скота является ярославская порода молочного направления продуктивности. С давних времен молоко этих коров ценится из-за своих качественных показателей. Порода создавалась методом целенаправ- ленного отбора великорусского скота и разведения «в себе» без участия других пород (Круглов, 1953). В первой половине XX века ярославский скот уже разводили в Ярославской, Вологодской, Ивановской, Тверской и Костромской областях (Моноенков, 1974).

На совершенствование ярославской породы большое влияние оказала Ярославская станция животноводства, реорганизованная в 1945 году во Всесоюзную станцию животноводства, где работали такие известные ученые, как С.Г. Давыдов, П.Ф. Ярославцев, А.И. Круглов, А.С. Мухачев и др. Результаты научных исследований, проводимых сотрудниками опытной станции, внедрялись в производственную практику хозяйств, а достижения лучших распространялись как передовой опыт.

Ярославский скот имеет некоторые пороки экстерьера, особенно конечностей, но генетически устойчив к ряду инфекционных заболеваний: лейкозу, бруцеллезу, лептоспирозу, туберкулезу. Имеет хорошую адаптационную способность. У ярославских коров при росте надоев сохраняется высокое содержание жира и белка в молоке или даже увеличивается (Ярлыков, Тамарова, 2012).

В настоящее время, по данным ежегодника по племенной работе с молочным скотом в хозяйствах Российской Федерации (2023 год), разведением ярославского скота занимаются в 44 хозяйствах с общим пробонитированным поголовьем коров 29,59 тыс. гол., в том числе в племенных заводах 9,67 тыс. гол., или 32,7%, в племенных репродукторах 13,88 тыс. гол., или 46,9%. Средняя продуктивность коров по РФ по последней законченной лактации за 2022 год составила 6590 кг молока с массовой долей жира 4,13% и массовой долей белка 3,24%, в том числе в племенных заводах – 6661 кг (4,14 и 3,26%), в племенных репродукторах – 6697 кг (4,19 и 3,26%) соответственно.

Лучшая часть породы и основное поголовье находится в Ярославской области. Коровы с наивысшей молочной продуктивностью разводятся в двух хозяйствах Ярославской области: ООО «Красный Маяк» со средним надоем по стаду 9896 кг, ООО «Новая жизнь» с надоем 9352 кг и в хозяйстве Ивановской области ЗАО «Гарское» с надоем 8734 кг молока.

Всего в Ярославской области имеется 24 хозяйства, поголовье коров в них составляет 7690 голов, или 56,1% от общего поголовья коров по области. По всем хозяйствам области свыше 8000 кг молока получили от 1830 коров, в том числе по племенным заводам – от 772 голов и племенным репродукторам – от 1254 голов. По племенным хозяйствам средний удой коров, по данным бонитировки за 2022 год, составил 6745 кг (4,04 и 3,23%), живая масса коров – 550 кг2.

В Вологодской области численность животных составляет 3,23 тыс. голов, из них 2,27 тыс. голов – коровы. Разведени- ем ярославской породы занимаются пять хозяйств, одно из которых имеет статус племрепродуктора по данной породе. Удой по породе в Вологодской области составляет 6588 кг молока при жирности 4,29% и белке 3,36%, средняя живая масса животных – 527 кг.

Всеобщая голштинизация местного скота не обошла стороной и ярославскую породу (Хромова, Селимян, 2022). В настоящее время продолжается использование быков голштинской породы, в результате чего кровность маточного поголовья по голштинской породе увеличивается. Получен большой массив помесных животных, которые отличаются от чистопородной ярославки высокой продуктивностью, но низкими качественными показателями молока, а также худшей воспроизводительной способностью и продолжительностью продуктивного долголетия (Лапина и др., 2019).

В связи с увеличением кровности по голштинской породе (более 88%) по результатам инвентаризации поголовья крупного рогатого скота, согласно решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 сентября 2020 года № 108 «Об утверждении Порядка определения породы (породности) племенных животных»3, многие стада были аттестованы как чистопородные голштинские, что привело к сокращению численности поголовья ярославского скота (Мещеров и др., 2023; Селимян и др., 2024).

Для поддержания допустимой кров-ности на помесном поголовье и сохранения чистопородных животных ярославской породы необходимо использовать семя чистопородных и помесных быков-производителей ярославской породы (Некрасов и др., 2021).

Современная генеалогическая структура крупного рогатого скота ярославской породы представлена линиями: Жилета ЯЯ-4574; Вольного ЯЯ-4370; Марта ЯЯ-2456; Марса ЯЯ-4319; Мурата ЯЯ-4388; Доброго ЯЯ-4627; Чародея ЯЯ-1544; Реф-лекшн Соверинга 198998; Монтвик Чи-фтейна 95679; Вис Бэк Айдиала 1013415; Пабст Говернера 882933 (Абрамова и др., 2021a).

Для сохранения животных ярославской породы необходимо проводить постоянный мониторинг численности поголовья, а также вести целенаправленную селекционно-племенную работу, выявлять ценных животных, способных хорошо адаптироваться и максимально реализовывать заложенный генетический потенциал (Абрамова и др., 2021b). В связи с этим сравнительный анализ продуктивных признаков ярославского скота, разводимого в различных популяциях, актуален для выявления наиболее ценных генотипов.

Цель исследования – провести сравнительную характеристику хозяйственно полезных признаков коров ярославской породы, разводимых в стадах Вологодской и Ярославской областей.

В ходе исследования предстояло решить следующие задачи:

-

1) установить генеалогическую структуру региональных популяций Ярославской и Вологодской областей;

-

2) оценить и сравнить показатели молочной продуктивности, воспроизводительные качества и живую массу коров из разных регионов.

Материалы и методика исследований

Исследования были проведены на поголовье крупного рогатого скота ярославской породы, разводимой в племенных хозяйствах Вологодской и Ярославской областей. Изучались показатели молочной продуктивности, воспро- изводительной способности коров по последней законченной лактации. Исследование живой массы проводили по показателям при рождении, первом осеменении и последней законченной лактации. Осуществлен анализ генеалогической структуры обеих популяций животных. Материалом для исследования послужили данные из информационно-аналитической системы «СЕЛЭКС. Молочный скот».

Объектом исследования являлись коровы ярославской породы с кровностью по голштинской породе от 0 до 88%. Общее количество исследованных животных составило 2769 голов, из них 1446 голов из Ярославской области и 1323 головы из Вологодской. Биометрическая обработка данных проводилась с использованием «пакета анализа», встроенного в «Microsoft Excel».

Результаты исследований

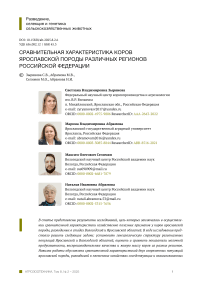

Ярославская и вологодская популяции коров ярославской породы достаточно длительное время подвергались прилитию голштинской крови с целью улучшения надоев, в связи с чем генеалогическая структура породы претерпела достаточно значительные изменения. Структура ярославской популяции представлена на рис. 1 .

Ярославская популяция включает десять линий, четыре из которых относятся к голштинским, а шесть к ярославским. Наибольшую долю в структуре популяции занимают животные, относящиеся к голштинским линиям Рефлекшн Сове-ринг, Вис Бэк Айдиал и Монтвик Чифтейн. Суммарная доля животных голштинских линий составляет 74,6%, суммарная доля особей ярославских линий – 25,4%. Среди чистопородного поголовья большинство животных относятся к линиям Вольного, Марта и Доброго. Стоит отметить, что голштинская линия Пабст Говернер является уходящей, к ней относится 0,3% животных в исследованной популяции.

35,5

29,8

Рефлекшн Соверинг Вис Бэк Айдиал

Монтвик Чифтейн Вольный

Март

Добрый

Жилет

Мурат Чародей

Пабст Говернер

Рис. 1. Структура ярославской популяции скота ярославской породы, %

Источник: результаты авторских исследований.

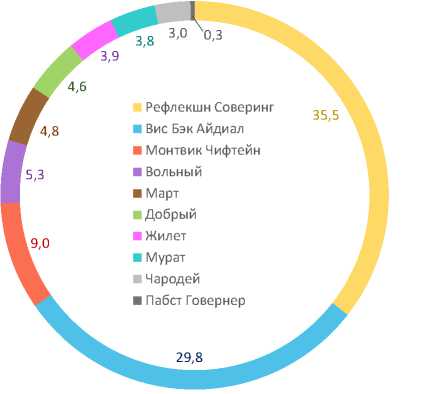

Структура вологодской популяции представлена на рис. 2 . Она включает восемь линий, три из которых относятся к голштинским, а пять – к ярославским.

В вологодской популяции большую долю (87,7%) занимают животные двух голштинских линий – Рефлекшн Сове-ринг и Вис Бэк Айдиал. В сумме три голштинские линии занимают 89,1% всей популяции. В свою очередь доля животных

1,4

Рис. 2. Структура вологодской популяции скота ярославской породы, %

Источник: результаты авторских исследований.

ярославских линий представлена лишь 10,9%. Среди чистопородных самая многочисленная линия Жилета, ее доля в популяции составила 2,9%. В равном количестве представлены особи линий Доброго и Вольного. Ярославскую линию Чародея можно отнести к уходящей линии, так ее доля в общей популяции равна 0,5%.

При сравнении двух популяций установлена высокая доля использования голштинских линий в обеих популяциях, однако в Вологодской области их доля выше на 14,5%. Ярославская популяция более генетически разнообразна за счет большего количества линий. В обеих исследуемых популяциях есть по одной уходящей линии, но стоит отметить, что в ярославской уходящей линией является голштинская (линия Пабст Говернер), а в вологодской – ярославская (линия Чародея).

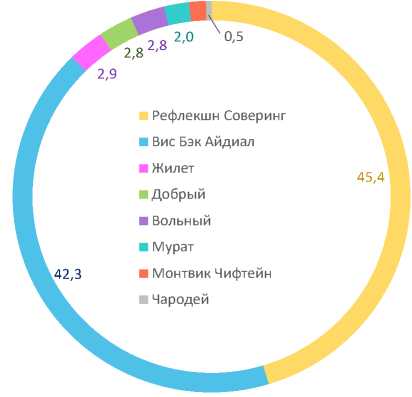

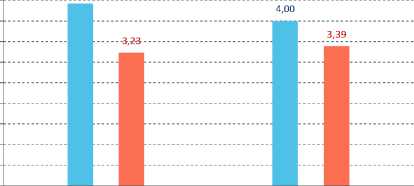

Анализ молочной продуктивности проводился по показателям надоя за первые 100 дней и 305 дней (рис. 3) , по МДЖ и МДБ (рис. 4) за последнюю законченную лактацию.

Надой за первые 100 дней лактации у животных ярославской популяции выше, чем вологодской, на 234 кг, или на 9,8%. Разница по надою за 305 дней между популяциями более значительная и составляет 2137 кг, или 37,5%. Полученный ре-

■ Надой за 100 дней ■ Надой за 305 дней

Рис. 3. Надой вологодской и ярославской популяций скота ярославской породы за 100 и 305 дней, кг

Источник: результаты авторских исследований.

4,5

3,5

2,5

1,5

0,5

4,42

Вологодская область

Ярославская область

■ МДЖ ■ МДБ

Рис. 4. МДЖ и МДБ вологодской и ярославской популяций скота ярославской породы, %

Источник: результаты авторских исследований.

зультат свидетельствует о превосходстве животных, разводимых на территории Ярославской области, над животными, разводимыми в Вологодской области, при этом наибольшая разница в надое установлена за 305 дней лактации.

Анализ показателей массовой доли жира в молоке коров показал, что жирномолочность коров ярославской породы, разводимых в Вологодской области, на 0,42% выше, чем в разводимых в Ярославской области. Обратная ситуация сложилась по массовой доле белка в молоке. Так, ярославская популяция превосходит вологодскую популяцию по доле белка в молоке на 0,16%. Таким образом, вологодская популяция отличается большей жирномолочностью, а ярославская – большей белковомолочностью.

С целью увеличения точности результатов исследования был рассчитан такой показатель, как выход молочного жира. В ходе работы выявлено, что выход молочного жира в ярославской популяции составляет 313,4 кг, а вологодской – 251,9 кг. Это свидетельствует, что, несмотря на более высокий показатель МДЖ из-за низких надоев, уровень выхода молочного жира у животных ярославской породы Вологодской области ниже, нежели у ярославской популяции.

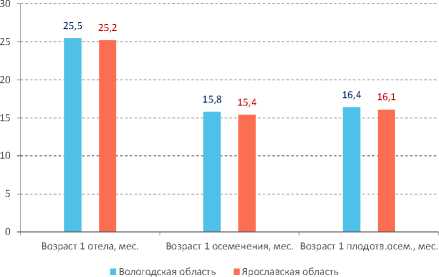

В результате исследования была установлена незначительная разница между по- пуляциями по таким признакам воспроизводства, как возраст первого отела, возраст первого осеменения и возраст первого плодотворного осеменения (рис. 5).

Между всеми показателями установлена небольшая разница (менее 1 месяца), но статистически достоверная (Р ≥ 0,999): возраст первого отела (0,3 месяца, или 9 дней); возраст первого осеменения (0,4 месяца, или 12 дней) и возраст первого плодотворного осеменения (0,3 месяца, или 9 дней). Однако, несмотря на незначительную разницу показателей, можно отметить, что скот ярославской популяции все же отличается большей раннеспелостью, нежели животные, относящиеся к вологодской популяции.

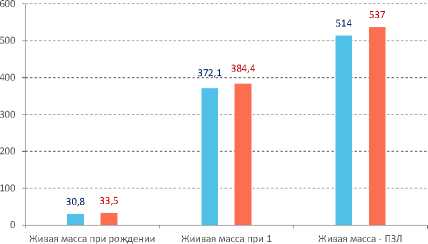

Развитие животных оценивалось по следующим признакам: живая масса при рождении, при первом осеменении и живая масса при последней законченной лактации (рис. 6) .

Рис. 5. Воспроизводительные качества вологодской и ярославской популяций скота ярославской породы

Источник: результаты авторских исследований.

Ярославская популяция коров ярославской породы представлена более крупными животными по сравнению с животными, разводимыми в Вологодской области. Животные, полученные в Ярославской области, рождаются в среднем на 2,7 кг больше, чем в Вологодской, что статистически достоверно при Р ≥ 0,999. При первом осеменении живая масса животных

осеменении

■ Вологодская область

■ Ярославская область

Рис. 6. Показатели живой массы коров ярославской породы вологодской и ярославской популяций, кг

Источник: результаты авторских исследований.

в ярославской популяции также превосходит массу животных вологодской популяции на 12,3 кг (Р ≥ 0,999). Относительная скорость роста в период от рождения до возраста первого осеменения (15,4 месяца) в ярославской популяции составила 167,9%, а в вологодской – 169,4% при возрасте первого осеменения 15,8 месяца. Среднесуточный прирост живой массы от рождения до возраста первого осеменения у коров ярославской популяции равен 747 г, вологодской – 708 г.

Живая масса коров ярославской породы Ярославской области по последней законченной лактации была выше по сравнению с особями из вологодской популяции на 23 кг. Средний возраст лактировавших животных в Вологодской и Ярославской областях составил 2,8 и 2,09 лактации, что говорит о более продолжительном хозяйственном использовании коров в Вологодском регионе.

Выводы

В ходе исследования установлена высокая доля животных голштинских линий в ярославской и вологодской популяциях ярославской породы – 74,6 и 89,1% соответственно, что свидетельствует о неоднократном прилитии голштинской крови. Ярославская популяция отличается большими надоями (+2137; Р ≥ 0,999), живой массой, раннеспелостью и высоким показателем массовой доли белка (+0,16%; Р ≥ 0,999) в молоке. В свою очередь вологодская популяция отличается высоким показателем массовой доли жира (+0,42%; Р ≥ 0,999) в молоке и наибольшим возрастом коров в лактациях (+0,71 лактации; Р ≥ 0,999).

Таким образом, комплексный научный анализ основных показателей, характеризующих современное состояние ярославского скота разных популяций, подтверждает сохранение его хозяйственно полезных признаков. Обе популяции имеют свои индивидуальные особенности, которые служат источником генетического разнообразия и инструментом для дальнейшего совершенствования породы. Главной задачей на будущее для науки и практики является сохранение генофонда ценного отечественного ярославского скота.