Сравнительная характеристика методик оценки качества образовательной услуги на рынке услуг высшего образования

Автор: Цыремпилова Е.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 1 (52), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены существующие методики оценки качества услуг относительно образовательного рынка высшей школы - модель расхождения качества услуги, концепция нейтральной зоны, типология аддитивных и мультипликативных элементов, теория привлекательного качества. Представлена роль государства как со стороны предложения образовательных услуг высшей школы, так и со стороны спроса на данный вид услуг. Обоснована необходимость оценки качества образовательной услуги для субъектов рынков образования и труда. Высказана авторская точка зрения по поводу применения рассматриваемых методик оценки качества услуг в сфере образования, сформулированы критические замечания к ним. Итогом проведенного обзора является заключение автора о том, что оценка эффективности образовательных услуг есть залог успешного перехода к экономике знаний и повышения конкурентоспособности вуза.

Государственное регулирование на образовательном рынке, качество услуг, эффективность образовательных услуг, методики оценки качества образовательных услуг, рынок образовательных услуг, рынок труда

Короткий адрес: https://sciup.org/142142996

IDR: 142142996 | УДК: 338.465.4:378

Текст научной статьи Сравнительная характеристика методик оценки качества образовательной услуги на рынке услуг высшего образования

О качестве товаров и услуг и о качестве в целом написано немало научных трудов как зарубежными, так и отечественными авторами. Высшее образование сегодня представляет собой динамично развивающуюся часть российской экономики. Поскольку трансформация всей экономической системы в России привнесла элементы рыночных отношений и в сферу высшего образования, оказалось, что, чем больше в этой сфере появляется новых видов услуг и учебных заведений разных форм собственности и организации, тем выше конкуренция, тем чаще возникает проблема оценки качества предоставляемых услуг.

При этом тенденции последних лет свидетельствуют об усилении государственного регулирования на рынке образовательных услуг, чему способствует существующая система лицензирования и аккредитации образовательных учреждений, унифицирующая и стандартизирующая образовательные программы. Кроме того, государственные федеральные программы поддержки высшего образования позволяют вузам выигрывать конкурсы и гранты, благодаря чему последние получают возможность повысить свой рейтинг, укрепить материальную базу и, как следствие, увеличить контингент студентов.

Доминирующее положение государства на образовательном рынке проявляется как со стороны предложения, когда государство выступает основным производителем образовательных услуг, так и со стороны спроса, когда государство выступает основным плательщиком за образовательные услуги. Кроме того, государство выполняет традиционные функции: правовую защиту рыночных субъектов (прежде всего его потребителей) от монополизма, от недобросовестности в бизнесе, рекламе; обеспечение качества товаров; ведение статистики; содействие проведению масштабных рыночных исследований.

Государство вынуждено финансировать образовательную отрасль, так как за счет инвестиций в образование и подготовку рабочей силы формируется человеческий капитал ‒ один из основных факторов успешного развития экономики [3].

Эту же мысль поддерживает Н.Г. Багаутдинова [2], считая, что в настоящее время решающая роль в реализации нового качества макроэкономической динамики принадлежит инвестициям в человеческий капитал, которые осуществляются с использованием институтов социальной сферы, прежде всего институтов рынка образовательных услуг, и обеспечивают до 60–70% прироста ВВП развитых стран. Сфера образования обеспечивает одновременно преемственность и революционные изменения в социально-экономическом развитии, решает стратегические задачи кадрового обеспечения процесса продуцирования и освоения инноваций, вооружает экономических агентов методами принятия и реализации действенных решений в условиях неопределенности рыночных отношений, тем самым определяет конкурентоспособность государства в мировом экономическом пространстве и обусловливает приоритеты его долгосрочной политики [2].

Состояние рынка образовательных услуг напрямую зависит от положения дел в обществе – его экономической и социальной сферы, духовной и политической жизни. Ограничение возможностей общества в развитии рынка образовательных услуг ведет к снижению качества человеческого капитала [3].

Следовательно, оценка качества образовательной услуги и эффективности функционирования рынка образовательных услуг приобретают ключевое значение как для субъектов самого рынка образовательных услуг, так и для субъектов рынка труда.

Среди методик оценки качества услуг можно назвать модель расхождения качества услуги, метод таинственного покупателя, концепцию нейтральной зоны, типологию аддитивных и мультипликативных элементов, теорию привлекательного качества. Рассмотрим только те из них, которые, по нашему мнению, могут быть использованы для оценки качества образовательной услуги.

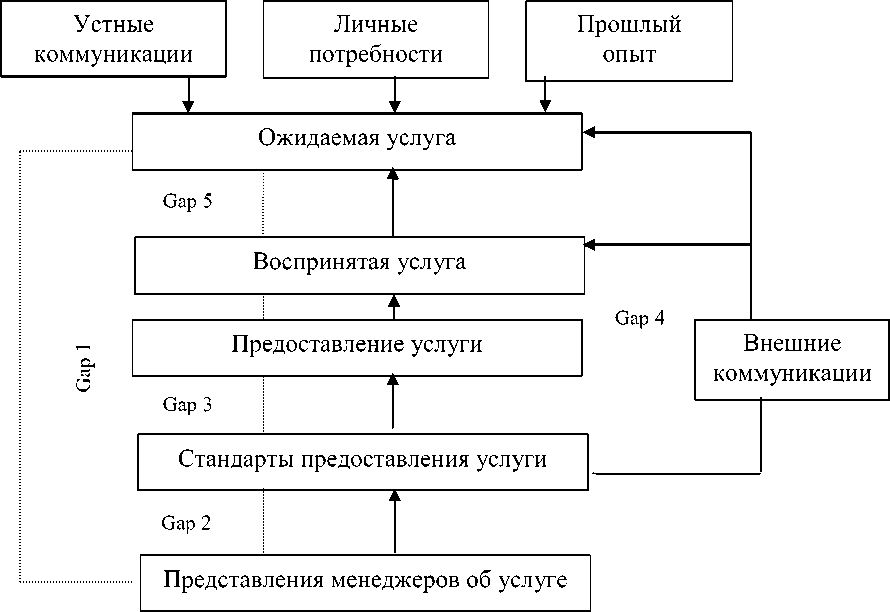

Наиболее распространенной концепцией оценки качества услуги является пятиступенчатая Модель качества услуги, или модель расхождения качества услуги, или, как ее иногда называют, модель Gap (от англ. Gap – разрыв, промежуток, интервал, расхождение), разработанная американскими учеными В. Зейтамль, А. Парасураманом и Л. Берри. Практический инструмент применения данной модели – широко применяемая в настоящее время методика SERVQUAL (сокр. от Service Quality) (рис.) [5].

Первое расхождение в описываемой модели отражает незнание ожиданий потребителей и происходит из-за различия между потребительскими ожиданиями и представлением о них персонала сервисных организаций. Второе расхождение возникает вследствие установления сервисными организациями стандартов качества услуг, не отражающих действительные требования, предъявляемые к ним.

Третье расхождение имеет место в том случае, если реально оказанная услуга существенно отличается от требуемой вследствие неспособности или нежелания персонала сервисной организации выполнить ее в соответствии с установленными требованиями. Четвертое расхождение возникает, если обещания, данные сервисной организацией потребителям, не соответствуют действительности. Пятое расхождение складывается из того, что восприятие предоставляемой потребителем услуги не соответствует его ожиданиям. Первые четыре расхождения приводят к возникновению пятого – потребитель ожидает одного, а получает, по его мнению, другое. На восприятие потребителей влияют многие факторы: вербальное общение, личные потребности, прошлый опыт и обслуживающая организация. Пятое расхождение наиболее важно, поскольку потребитель считает: если он получил меньше, чем ожидал, то он будет сильно разочарован. И, наоборот, если, по мнению потребителя, услуга превосходит его ожидания, то это не только его устраивает, но и восхищает.

Рис. Модель расхождения качества услуги

Использование данной концепции для оценки качества образовательных услуг потребителем может вызывать ряд трудностей в силу специфики самой услуги – ее неосязаемости, неотделимости от источника, непостоянства и несохраняемости. В связи с этим на помощь могут прийти косвенные параметры оценки – контингент студентов конкретного вуза, отзывы студентов, имидж и репутация учебного заведения, выпускники, успешно реализовавшие себя в карьере и т.п. Для высшего учебного заведения данный вид оценки осуществить проще, так как имеется больше возможностей для организации и проведения анкетирования: исследование проводится собственными силами, носит наглядный характер, позволяет определить направление приложения усилий для улучшения качества предоставляемых услуг.

Следующая модель оценки качества, получаемого потребителем обслуживания описана С.Д. Ильенковой [4] и базируется на концепции «нейтральной зоны», предложенной в свое время Ч. Бернардом для рассмотрения реакции подчиненного на проявление властных полномочий со стороны вышестоящего руководителя. Профессоры маркетинга в области гостиничного и ресторанного бизнеса из США и Канады Е.Р. Кедотт и Н. Терджен применили концепцию «нейтральной зоны» для анализа и оценки восприятия потребителем получаемого обслуживания, разработав так называемую типологию элементов обслуживания. Они выделили четыре классификационные группы элементов обслуживания, различая их по характеру восприятия потребителем: критические, нейтральные, приносящие удовлетворение и приносящие разочарование [5].

Критические элементы, являясь главными, вызывают безусловную однозначную реакцию потребителя. Они играют определяющую роль в формировании нейтральной зоны восприятия услуги в целом и сами по себе как отдельные объекты восприятия характеризуются минимальной нейтральной зоной. Эти элементы услуги являются обязательными и реализуют минимально достаточный уровень требований к обслуживанию, приемлемый для потребителей. Критическими эти элементы называют потому, что они вызывают либо положительную, либо отрицательную реакцию потребителя в зависимости от присутствия или отсутствия этих элементов в оказываемой услуге.

Нейтральные элементы, наоборот, оказывают наименьшее влияние на сокращение нейтральной зоны услуги в целом и сами по себе как отдельные объекты восприятия характеризуются очень большим размером нейтральной зоны. Эти элементы имеют довольно слабое влияние на степень удовлетворения потребителей, и потому на них не целесообразно затрачивать значительные управленческие усилия. Следующие две группы элементов обслуживания – элементы, приносящие удовлетворение и приносящие разочарование. Эти элементы не оказывают влияния на размер нейтральной зоны услуги в целом и сами по себе как самостоятельные объекты восприятия не имеют нейтральной зоны.

Приносящие удовлетворение элементы могут вызвать благодарную реакцию, если присутствуют в составе услуги сверх ожиданий, но никакая дополнительная реакция на их отсутствие не последует, если ожидания клиента удовлетворены или, наоборот, не удовлетворены услугой в целом. Эти элементы не доставляют неприятностей, если потребитель их не получает, и, наоборот, приносят удовлетворение, если клиент вдруг их обнаруживает.

Приносящие разочарование элементы в большинстве случаев вызывают отрицательную реакцию, если не выполнены правильно или отсутствуют. Но никакой реакции не последует, если все делается правильно.

Применительно к образовательным услугам данная концепция, по нашему мнению, может иметь следующий вид (табл.).

Таблица

Оценка эффективности образовательной услуги по типологии Е.Р. Кедотта – Н. Терджена

|

Потребители образовательной услуги |

Критические элементы |

Нейтральные элементы |

Приносящие удовлетворение элементы |

Приносящие разочарование элементы |

|

Обучающиеся |

||||

|

Работодатели |

||||

|

Государство |

Среди критических элементов мы могли бы назвать соответствие учебных программ и планов требованиям федерального государственного образовательного стандарта; возможность обучения за счет средств бюджетов разных уровней; материально-техническое обеспечение учебного процесса.

Приносящие удовлетворение элементы, с нашей точки зрения, – это: рейтинг и репутация учебного заведения; возможность получения дополнительного (второго) образования, квалификации, специализации; наличие программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, овладения смежной специальностью, квалификацией.

Наиболее ярким примером элемента, приносящего разочарование, мы считаем доступную социальную инфраструктуру вуза.

Вызывает затруднение определение нейтральных элементов эффективности образовательной услуги. Скорее всего, они в большей степени могут относиться к потенциальным работодателям, так как объем теоретической подготовки студентов может значительно превышать требования к уровню и содержанию практической подготовки выпускников и работодателю не все они могут быть важны.

Следующая рассматриваемая концепция, лежащая в основе оценки качества обслуживания, базируется на типологии элементов обслуживания, различающей их по механизму зависимого влияния на восприятие потребителя при получении обслуживания. Эта типология может быть подобрана под конкретные задачи управления качеством в конкретной организации сферы услуг и является начальным этапом структурирования функции качества. В соответствии с данной типологией все элементы процесса обслуживания условно разделены на два класса – аддитивные и мультипликативные элементы [5].

К классу аддитивных относят такие элементы обслуживания, которые непосредственно влияют на восприятие потребителя при обслуживании и эффект от их восприятия суммируется в сознании потребителя. По знаку вызываемого эффекта восприятия аддитивные элементы делят на позитивные и негативные.

Позитивные аддитивные элементы вызывают положительное восприятие потребителя и реализуют действующие в сервисной организации требования, которые ожидаемы потребителем и исполнены надлежащим образом. Негативные аддитивные элементы вызывают отрицательное восприятие потребителя и обусловлены ненадлежащим исполнением действующих требований, личными вкусовыми предпочтениями конкретного потребителя, а также объективными, заранее известными, обстоятельствами.

К классу мультипликативных относят те элементы обслуживания, которые влияют опосредованно на восприятие потребителя при обслуживании. Они усиливают или ослабляют восприятие некоторой совокупности аддитивных элементов. Указанная совокупность аддитивных элементов, называемая зависимой по отношению к мультипликативному элементу, далеко не обязательно охватывает сразу все аддитивные элементы рассматриваемого процесса обслуживания. В частности, это могут быть только позитивные (с положительным знаком восприятия качества), или только негативные (с отрицательным знаком восприятия качества) элементы, или какое-то подмножество позитивных или негативных элементов.

Практическим инструментом реализации данной типологии элементов обслуживания, различающих их по механизму зависимого влияния на восприятие потребителя при получении обслуживания, является диаграмма в виде «домика качества» или QFD (Quality Function Deployment – технология развертывания функций качества), описанная во многих научных и учебных изданиях [5].

Реализация данной методики может быть весьма полезна, однако она требует значительных временных и финансовых затрат на организацию и проведение мониторинга рынка услуг, потенциальных потребителей услуг и обработку полученных данных. При этом несомненным достоинством методики является ее возможность определить конкретные предпочтения и ожидания потенциальных потребителей относительно образовательных услуг.

Еще один метод оценки качества и эффективности – метод японского ученого Н. Кано (другое название – «Теория привлекательного качества»), предложенный им в 1970-е гг. и заключающийся в выработке стратегии организации (в нашем случае – рынка образовательных услуг) и решении задач обеспечения удовлетворенности потребителей.

Цель метода состоит в определении и распределении всего диапазона потребностей (требований) потребителей по приоритетам и разделении требований потребителей по составляющим профиля качества.

Теория привлекательного качества – инструмент, позволяющий описать, удовлетворение каких потребностей оставляет потребителя равнодушным, неудовлетворенным либо приводит его в восторг. Помогает выявить приоритетные потребности.

Модель отражает восприятие качества потребителем и способствует его пониманию, так как показывает взаимосвязь между качеством продукции и параметрами этого качества. Н. Кано в своей теории выделяет три составляющие профиля качества:

-

‒ базовое (основное) качество, соответствующее «обязательным» характеристикам продукции;

-

‒ требуемое (ожидаемое) качество, соответствующее «количественным» характеристикам продукции;

-

‒ привлекательное (опережающее) качество, соответствующее «сюрпризным» характеристикам продукции, вызывающим восхищение.

Алгоритм действий заключается в: 1) сборе данных о требованиях потребителей в диаграмме сродства; 2) анализе потребности в диаграмме сродства и группировке их по трем составляющим профиля качества; 3) сборе дополнительных данных о потребителе, если в одной из категорий требований очень мало или нет ни одной потребности; 4) объединении требований потребителя по составляющим профиля качества после получения дополнительных данных; 5) выделении нужд потребителя первостепенной важности, которые затем будут использованы при разработке критических для качества характеристик.

Достоинством метода является то, что он помогает определить взаимосвязи между обновлением продукции, динамикой рынков и уровнем удовлетворенности потребителей. Позволяет согласовать подходы к разработке и изготовлению продукции/услуги с интересами и взглядами потребителей [1].

Н.Г. Багаутдинова, основываясь на теории Н. Кано, предлагает свою модель профиля качества образовательной услуги и структурированные параметры (профили) качества образовательных услуг, предоставляемых вузом по группам потребителей. В зависимости от преследуемых целей каждый из экономических агентов рынка образовательных услуг и рынка труда предъявляет собственные требования к образовательному процессу [2].

Профиль базового качества – это совокупность тех параметров качества образовательной услуги, наличие которых потребитель считает обязательным. Базовые показатели качества не определяют ценность образовательной услуги для потребителя, но их отсутствие может повлечь за собой его негативную реакцию.

Профиль требуемого качества – это совокупность показателей качества, представляющих собой технические и функциональные характеристики образовательной услуги. Они оцениваются потребителем и в первую очередь влияют на ценность услуги, рекламируются и гарантируются образовательной организацией.

Профиль желаемого качества – это группа параметров, представляющих для потребителя неожиданные ценности предлагаемой ему образовательной услуги, без их практической реализации. Учет производителем этого профиля качества в создаваемой услуге является индикатором его потенциальной способности к нововведениям и создает условия формирования и реализации конкурентного потенциала.

Особенность желаемых параметров качества состоит в том, что потребитель не требует их, но высоко оценивает наличие данного элемента в предлагаемой образовательной услуге.

По мнению Н.Г. Багаутдиновой, применение данной модели на практике позволяет уточнить требования и ожидания различных групп потребителей вуза в отношении качества предоставляемых образовательных услуг, а также спрогнозировать желаемые параметры качества.

Соответствие ожиданиям различных групп потребителей или их превосходство позволит вузу выполнить основные задачи при предоставлении образовательных услуг.

С нашей точки зрения, выделение профессорско-преподавательского состава и учебновспомогательного персонала в качестве отдельной группы потребителей, зависящих от качества образовательных услуг и имеющих право предъявлять требования к их качеству, не совсем верно, так как и ППС и УВП являются непосредственными производителями образовательных услуг. Таким образом, рассмотрение их «претензии» к базовому, требуемому и желаемому качеству представляется необоснованными, поскольку все составляющие профилей (заработная плата, повышение квалификации, участие в профессиональных ассоциациях, международные контакты, карьерный и академический рост и т.д.) есть неотъемлемая часть их работы и именно они формируют качество образовательных услуг и определяют их эффективность.

Однако вышеизложенное не умаляет значения модели Н.Г. Багаутдиновой для оценки качества образовательной услуги, и именно она представляется нам наиболее подходящей для применения на практике.

Оценка эффективности образовательных услуг – залог успешного перехода к экономике знаний и повышения конкурентоспособности вуза, о чем говорилось выше.