Сравнительная характеристика методов ликвидации рефлюкса крови по глубокой венозной системе

Автор: Ивченко О.А., Ивченко А.О., Коваль О.А., Вишняков И.А., Борцов М.Ю.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 2 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: определение изменения качества жизни пациентов, оперированных по поводу варикозной болезни (ВБ) в сочетании с экстравазальной коррекцией клапана бедренной вены. В работе анализировались результаты хирургического лечения двух групп пациентов с гемодинамически значимым рефлюксом крови по глубоким венам в зависимости от способа оперативного лечения. В первой группе операция флебэктомия сочеталась с коррекцией клапана бедренной вены по методике А.Н. Введенского; во второй группе - коррекцией при помощи конструкции из металла с памятью формы. Для оценки качества жизни использовали опросник CIVIQ [9]. При сравнении результатов установлено, что применение экстравазальной коррекцией клапана бедренной вены улучшает качество жизни пациентов, тогда как применение конструкции из металла с памятью формы более эффективно для устранения хронической венозной недостаточности.

Варикозная болезнь, экстравазальная коррекция, качество жизни, металл с памятью формы

Короткий адрес: https://sciup.org/14919713

IDR: 14919713 | УДК: 6161473-00764-008640053-089

Текст научной статьи Сравнительная характеристика методов ликвидации рефлюкса крови по глубокой венозной системе

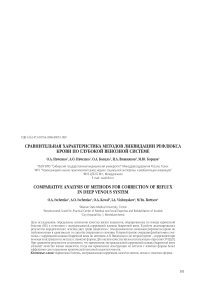

Варикозная болезнь, как и ее лечение, представляет собой одну из неразрешенных задач даже при современном развитии медицины. Указанная патология широко распространена в индустриально развитых странах, а также в России, где различными формами варикозной болезни страдают более 35 млн человек. Примерно у 15% таких больных заболевание осложняется трофическими поражениями кожи различной степени выраженности [5]. Среди лиц трудоспособного населения трофические язвы наблюдаются в 2% случаев. [5, 6]. В поисках оптимальных способов лечения предложены различные методы устранения хронической венозной недостаточности, в том числе с использованием экстравазальной коррекции (ЭВК) клапана бедренной вены [1, 7]. Так, сотрудниками кафедры факультетской хирургии СибГМУ (Томск) разработана методика коррекции клапанов глубоких вен конструкцией из никелида титана с памятью формы в виде меандровой спирали (рис. 1, 2) [3]. Ее аналогов в доступной мировой литературе мы не нашли. В этой связи представляется важным провести сравнение эффективности уже известных методов лечения с предложенным нами способом.

Цель работы: оценить эффективность хирургического лечения ВБ с применением различных способов ЭВК клапанов глубоких вен при их недостаточности и показать произошедшие в результате изменения качества жизни пациентов.

Материал и методы

В первой части работы мы проанализировали эффективность лечения 47 пациентов, которым выполнено хирургическое лечение ВБ в сочетании с ЭВК клапана бедренной вены при помощи спирали А.Н. Веденского. В эту группу вошли 22 женщины и 25 мужчин в возрасте от 23 до 66 лет (в среднем 44,3±12,2 лет). Согласно классификации CEAP, хроническая венозная недостаточность (ХВН) по степени тяжести делится на 6 классов (С1–С6). В нашем исследовании пациенты распределились следующим образом: С3 – 21 чел., С4 – 17, С5 – 7, С6 – 2 пациента. У пациентов с С6 классом ХВН имелись трофические язвы, не поддающиеся консервативному лечению на протяжении более 1 года. В этой группе больным выполнялась операция флебэктомии (кроссэктомия, длинный стрипинг, по показаниям – операция SEPS) в комбинации с установкой спирали А.Н. Веденского с уменьшением просвета вены примерно на 1/3. Использованный диаметр спирали составил от 8 до 12 мм.

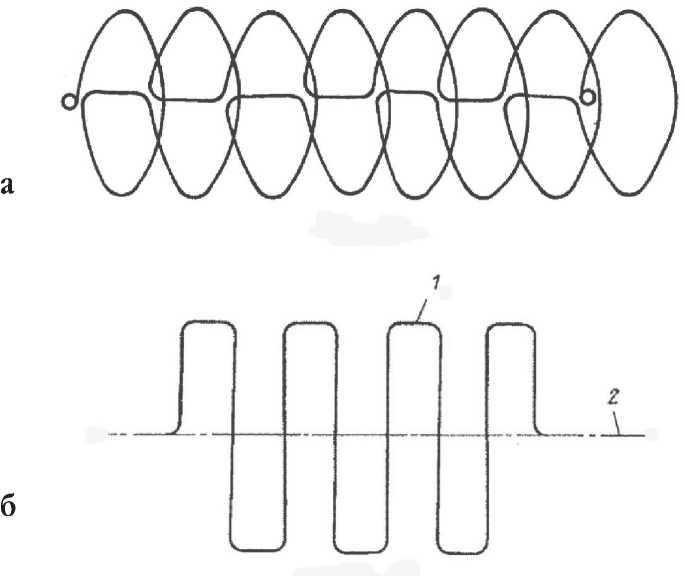

Вторая часть работы выполнена сотрудниками кафедры факультетской хирургии СибГМУ (Томск) на базе от- деления хирургии сосудов ОКБ. У 40 пациентов проведено хирургическое лечение ВБ в сочетании с ЭВК клапана бедренной вены при помощи конструкции из никелида титана с памятью формы в виде меандровой спирали (рис. 2).

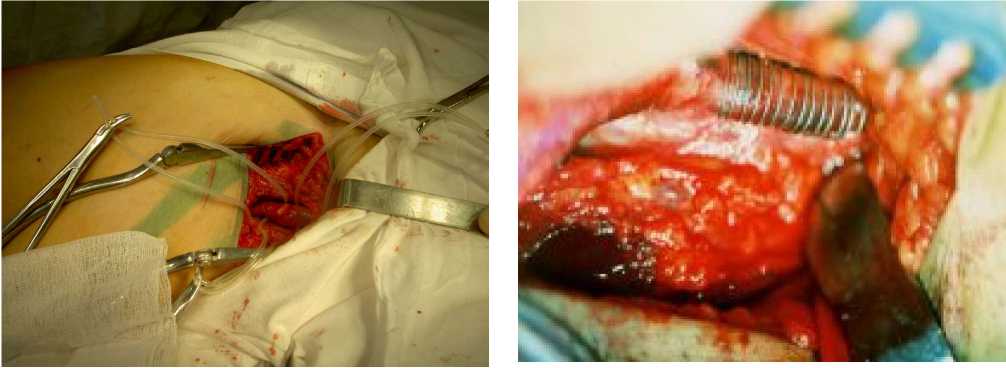

В ходе операции выполняли интраоперационный ультразвуковой контроль качества коррекции клапана бедренной вены, что дает возможность сразу подобрать спираль необходимого диаметра (рис. 3).

В этой группе количество женщин составило 15, мужчин – 25 человек. Средний возраст – 43,0±11,3 года. Распределение пациентов по степени тяжести ХВН было следующим: С3 – 18 чел., С4 – 14, С5 – 6, С6 – 2 пациента. У больных с 6-м классом тяжести ХВН консервативная те-

Рис 1. а – вид меандровой спирали; б – линейная развертка трансляции меандра продольно оси устройства; в – меандро-вая спираль

АБ

Рис. 2. А – выделение бедренной вены; Б – имплантирована миандровая спираль

А

Б

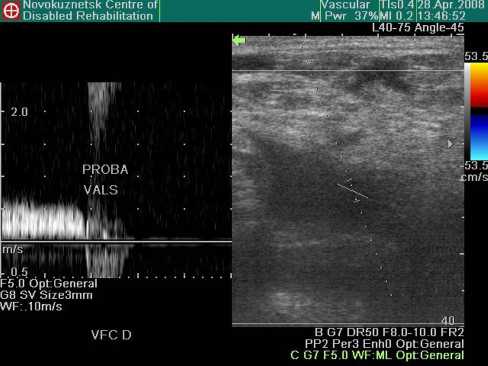

Рис. 3. А – проведение интраоперационного ультразвукового контроля установки спирали; Б – интраоперационное проведение пробы Вальсальвы после установки спирали. На снимке показан момент закрытия корригированного и уже функционально полноценного клапана бедренной вены

рапия в течение 1 года также оказалась безуспешной. Пациенты для оперативного лечения подбирались с учетом возраста. В основном это были лица трудоспособного возраста, занятые в производственной сфере, где необходимо применение физического труда или длительных ортостатических нагрузок.

У всех пациентов выполнялся клинический осмотр, дуплексное сканирование вен (ДСВ), оценивалось качество жизни с использованием шкалы CIVIQ [9]. Дуплексное сканирование вен обеих нижних конечностей проводили на ультразвуковом аппарате SHIMADZU 2200 в горизонтальном и вертикальном положениях пациента. Оценивался кровоотток в общей бедренной вене (БВ), глубокой БВ, поверхностной БВ, подколенной, большой подкожной и глубоких венах голени. При исследовании вен нижних конечностей использовали линейный датчик с частотой 5–7 МГц, при локации подвздошных вен – датчик с частотой ультразвука 3,5 МГц. Датчик помещали без давления на кожу над исследуемым сосудом.

Клинические проявления ХВН сравнивали до и после оперативного лечения. Контрольное обследование пациентов выполнялось в сроки от 3 до 10 лет и также включало в себя клинический осмотр и проведение дуплексного сканирования, анкетирование по опроснику CIVIQ.[9].

Все операции проводились с письменного согласия пациентов и одобрены региональным этическим комитетом.

Полученные результаты обрабатывались программой БИОСТАТИСТИКА [2]. Сравнение результатов внутри группы пациентов проводилось с помощью парного критерия Стьюдента, сравнение результатов между группами пациентов – при помощи t-критерия Стьюдента. Значения признавались статистически значимыми при уровнях t>2 и p<0,05. Выраженность клинической картины пациентов представлена числовыми данными в виде баллов. Расчет баллов проводился по опроснику CIVIC [9], и количество баллов составляло от 0 до 100 у каждого пациента.

Таблица 1

Показатели качества жизни у пациентов до операции

|

Разделы |

Баллы до операции |

p |

|

|

Метод А.В. Веденского |

Коррекция меандровой спиралью |

||

|

Психологические проявления |

32,4±4,03 |

31,1±3,02 |

p=0,0001 |

|

Болевые проявления |

15,7±3,12 |

13,4±1,77 |

p=0,0001 |

|

Физические проявления |

15,7±3,12 |

13,3±2,15 |

P=0,009 |

|

Социальные проявления |

11,1±3,15 |

10,4±1,12 |

p=0,0001 |

Таблица 2

Показатели качества жизни у пациентов после операции

|

Разделы |

Баллы после операции |

p |

|

|

Метод А.В. Веденского |

Коррекция меандровой спиралью |

||

|

Психологические проявления |

17,3±5,16 |

9,3±4,3 |

p=0,0001 |

|

Болевые проявления |

8,8±1,23 |

5,2±6,0 |

p=0,0001 |

|

Физические проявления |

9,7±0,30 |

3,7±1,7 |

p=0,0001 |

|

Социальные проявления |

6,8±0,9 |

5,3±0,9 |

p=0,0001 |

Результаты

Пациенты обеих групп имели 3–6-й классы ХВН по CEAP, т.е. были сопоставимы по тяжести проявлений ХВН. После перенесенного оперативного лечения в обеих группах отмечалось субъективное улучшение самочувствия. Наблюдалась положительная динамика и в клинических проявлениях ХВН. Купировались или значительно уменьшились выраженность отечного, болевого синдромов, кожных проявлений. У всех пациентов закрылись трофические язвы.

По данным ДСВ рефлюкс крови при проведении пробы Вальсальвы составлял 1,5 с и более, что по классификации Санникова–Назаренко [4] соответствовало 2–3-й степени клапанной недостаточности. После оперативного лечения – по данным дуплексного сканирования вен – у всех оперированных больных рефлюкс крови по глубокой венозной системе отсутствовал. Вместе с тем в послеоперационном периоде установлены некоторые различия в клинических проявлениях у пациентов обеих групп. Выраженность клинических симптомов и не полная удовлетворенность после оперативного лечения у пациентов первой группы превышала таковые у пациентов второй группы. Так, в первой группе трое пациентов (6,4%), предъявляли жалобы на имеющуюся у них тяжесть и отек оперированной конечности после нагрузки, отмечено появление единичных расширенных подкожных и ретикулярных вен. Двое оперированных больных (4,2%) жаловались на тяжесть, отеки, умеренные боли в оперированной конечности после физической нагрузки. Два других пациента (4,2%) предъявляли жалобы на чувство умеренной тяжести в оперированной конечности после нагрузки. Таким образом, в первой клинической группе после выполнения флебэктомии (кроссэктомия, длинный стрипинг, по показаниям – операция SEPS) в комбинации с установкой спирали А.Н. Веденского у 7 (14,8%) пациентов имела место неудовлетворенность результатом лечения, хотя выраженность симптомов после операции значительно уменьшилась (табл. 1).

Во второй группе у 1 пациента (2,5%) выявлены жало- бы на умеренный отек и чувство тяжести после ходьбы, у 2 пациентов (5%) – жалобы на умеренный отек и чувство тяжести после ходьбы в сочетании с появлением единичных расширенных ретикулярных вен. Чувство неполной удовлетворенности результатом после операции отметили 3 (7,5%) пациента. Оценка качества жизни пациентов по шкале CIVIQ определила статистически значимые различия показателей клинических проявлений между группами как до оперативного вмешательства, так и в отдаленном послеоперационном периоде. В отдаленном послеоперационном периоде в обеих группах пациентов наблюдалось статистически значимое снижение значений баллов по всем разделам опросника CIVIQ (табл. 2).

Обсуждение

Результаты, полученные в работе, показали, что применение метода ЭВК клапанов глубоких вен эффективно устраняло рефлюкс крови в глубокой венозной системе. При этом снижалась выраженность симптомов ХВН, что в конечном итоге приводило к улучшению качества жизни пациентов. Не полную удовлетворенность результатами операции при проведении ЭВК методом А.В. Веденского испытывали 14,7% пациентов, а при коррекции конструкцией из никелида титана в форме меандровой спирали – 7,5% пациентов. Результаты оперативного лечения с применением конструкции из никелида титана превосходят результаты лечения, проведенного с применением лавсановой спирали. Результат определялся в долях таблицей сопряженности с использованием критерия χ2, при этом значение p<0,05 являются статистически значимыми, χ2=15,98; p=0,003 [2]. По всем разделам опросника отмечалось статистически значимое улучшение показателей клинических проявлений по балльной системе оценки после проведения экстравазальной коррекции клапанов с помощью меандровой спирали в сравнении с методом А.В. Веденского. Так, относительное улучшение психологических проявлений составило 1,53 раза; болевые проявления встречались реже в 1,4 раза, а физи- ческие проявления – в 1,36 раза; чувство социального дискомфорта снизилось в 1,28 раз. В целом количество баллов опросника после операции экстравазальной коррекции с помощью меандровой спирали в сравнении с методом А.В. Веденского уменьшилось в 1,6 раза (табл. 1, 2).

Заключение

Сравнительный анализ эффективности двух способов экстравазальной коррекции недостаточности клапанов глубоких вен методом А.В. Веденского и коррекцией клапанов глубоких вен конструкцией из никелида титана марки ТН-10 показал их эффективность, так как устранялся рефлюкс крови в глубокой венозной системе и уменьшались связанные с этим симптомы ХВН. Однако при дополнении ЭВК установкой конструкции из нике-лида титана марки ТН-10 достигнуты лучшие клинические результаты, связанные с улучшением качества жизни пациентов.

Список литературы Сравнительная характеристика методов ликвидации рефлюкса крови по глубокой венозной системе

- Градусов Е.Г., Константинова Г.Д., Буткевич А.Ц. и др. Экстравазальная компрессия несостоятельных клапанов глубоких вен при варикозной болезни в поликлинике//Амбулаторная хирургия. Стационарозамещающие технологии. -2007. -№ 4. -С. 64.

- Жилина Н.М. Приложения математической статистики к медицинским научным исследованиям: учебное пособие. -Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПО ИПК, 2005. -45 с.

- Ивченко О.А., Дамбаев Г.Ц., Ивченко А.О. и др. Способ хирургического лечения заболеваний вен: пат. на изобретение № 2116051 Рос. Федерации//Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень ФС по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. -1998. -№ 21. -7 с.

- Новиков Ю.В. Клиническая ультразвуковая диагностика патологии вен нижних конечностей. -Кострома: ДиАр, 1999. -72 с.

- Покровский А.В., Сапелкин С.В. Компрессионная терапия и объединенная Европа: новые стандарты в новых реалиях//Ангиология и сосудистая хирургия. -2002.-Т. 8, № 8. -С. 53-60.

- Савельев В.С, Покровский А.В., Кириенко А.В и др. Системная терапия венозных трофических язв. Результаты применения микронизированного диосмина//Ангиология и сосудистая хирургия. -2002. -Т. 8, № 4. -С. 47-54.

- Сушков С.А. Корригирующие операции на глубоких венах при варикозной болезни//Новости хирургии. -2011. -Т. 19, № 2. -С. 101.

- Шулутко А.М. Варикозная болезнь. Современные принципы лечения. -М.: Маклош, 2003. -127 с.

- Launois R., Reboul"Marty J., Henry B. Construction and validation of a quality of life questionnaire in chronic lower limb venous insufficiency (CIVIQ)//Qual. Life Res. -1996. -No. 5. -P. 539-554.