Сравнительная характеристика технологических и биохимических показателей сои, районированной на Дальнем Востоке

Автор: Ющенко Б.И., Доценко С.М., Скрипко О.В., Каленик Т.К., Медведева Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология переработки

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

В данной статье приведены результаты научных исследований по изучению биохимического состава (содержание масла и жирных кислот, белка и аминокислот) и технологических свойств (анализ крупности, объемной массы, набухаемости и трипсинингибирующей активности) различных сортов сои, производимых на Дальнем Востоке России, для обоснования возможности использования этих сортов сои на пищевые цели.

Соевое зерно, сорт, белок, масло, жирные кислоты, аминокислоты, качество

Короткий адрес: https://sciup.org/14083524

IDR: 14083524 | УДК: 581.19.633.853.52:664.0023

Текст научной статьи Сравнительная характеристика технологических и биохимических показателей сои, районированной на Дальнем Востоке

При этом, как показывают статистические данные, рост производства сои характерен и для России, и для российского Дальнего Востока. Так, в 2000 году валовой сбор сои в РФ составил 342 тыс. тонн, в 2007 г. – 650 тыс. тонн, в 2010 г. – 1223,4 тыс. тонн, а в 2012 году – 1800 тыс. тонн [2].

Данные по производству сои на российском Дальнем Востоке представлены в таблице 1.

Производство сои на российском Дальнем Востоке

Таблица 1

|

Регион округа |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Посевная площадь, тыс. га* |

|||||||

|

ДФО В т.ч.: |

512,8 |

504,4 |

548,2 |

626,7 |

710,4 |

792,5 |

952,1 (874,5) |

|

Амурская область |

310,1 |

313,9 |

359,8 |

401,6 |

484,1 |

565,8 |

682,4 (671,2) |

|

Приморский край |

134,5 |

121,0 |

116,3 |

146,9 |

139,1 |

141,4 |

178,0 (136,2) |

|

Хабаровский край |

11,0 |

9,9 |

10,9 |

13,6 |

15,1 |

12,4 |

14,2 (13,1) |

|

Еврейская АО |

57,2 |

59,6 |

61,3 |

64,5 |

72,1 |

72,9 |

77,5 (54,0) |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Урожайность, ц/га |

|||||||

|

ДФО В т.ч.: |

8,2 |

8,8 |

9,3 |

10,0 |

11,5 |

13,0 |

12,0 |

|

Амурская область |

7,3 |

7,9 |

9,0 |

10,8 |

12,6 |

14,7 |

12,1 |

|

Приморский край |

9,4 |

7,8 |

9,5 |

9,1 |

10,9 |

11,9 |

11,8 |

|

Хабаровский край |

9,6 |

10,1 |

8,5 |

8,5 |

9,7 |

11,6 |

12,1 |

|

Еврейская АО |

10,6 |

11,8 |

10,8 |

7,1 |

11,1 |

13,7 |

12,0 |

|

Валовой сбор, тыс. т |

|||||||

|

ДФО в т.ч.: |

414,9 |

338,7 |

509,8 |

626,6 |

816,4 |

1109,5 |

1041,7 |

|

Амурская область |

222,2 |

245,6 |

323,8 |

435,6 |

569,9 |

832,8 |

812,0 |

|

Приморский край |

122,6 |

77,8 |

110,3 |

133,6 |

152,1 |

168,3 |

156,3 |

|

Хабаровский край |

10,6 |

9,9 |

9,3 |

11,6 |

14,7 |

14,4 |

16,5 |

|

Еврейская АО |

59,5 |

55,4 |

66,4 |

45,8 |

79,7 |

100,0 |

56,9 |

* - в скобках указана убранная площадь.

В то же время, по нашим оценкам, потребность РФ в сое составляет как минимум 6,5 млн тонн. Следует отметить, что в РФ традиционно соя используется на кормовые цели. Однако в последние десятилетия несколько увеличилось производство масла экстракционным способом. При этом фактически открытым остается вопрос о возможности и целесообразности использования соевого белкового компонента в продуктах питания. Связано это с тем, что разработке и созданию продуктов питания с использованием соевых компонентов в России не уделяется должного внимания. По этой же причине российский потребитель и в настоящее время не имеет достаточно полной и достоверной информации о полезных свойствах сои и её составных компонентов.

Степень решения этой проблемы на сегодняшний день характеризуется прежде всего наличием той базы научно обоснованных данных, которая определяет достигнутый уровень с использованием традиционных подходов к решению проблемы переработки сои на пищевые цели.

Вполне очевидно, что этот уровень для России должен определяться прежде всего инновационным подходом с учетом положений доктрины продовольственной безопасности РФ и основами государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 г. [3, 4].

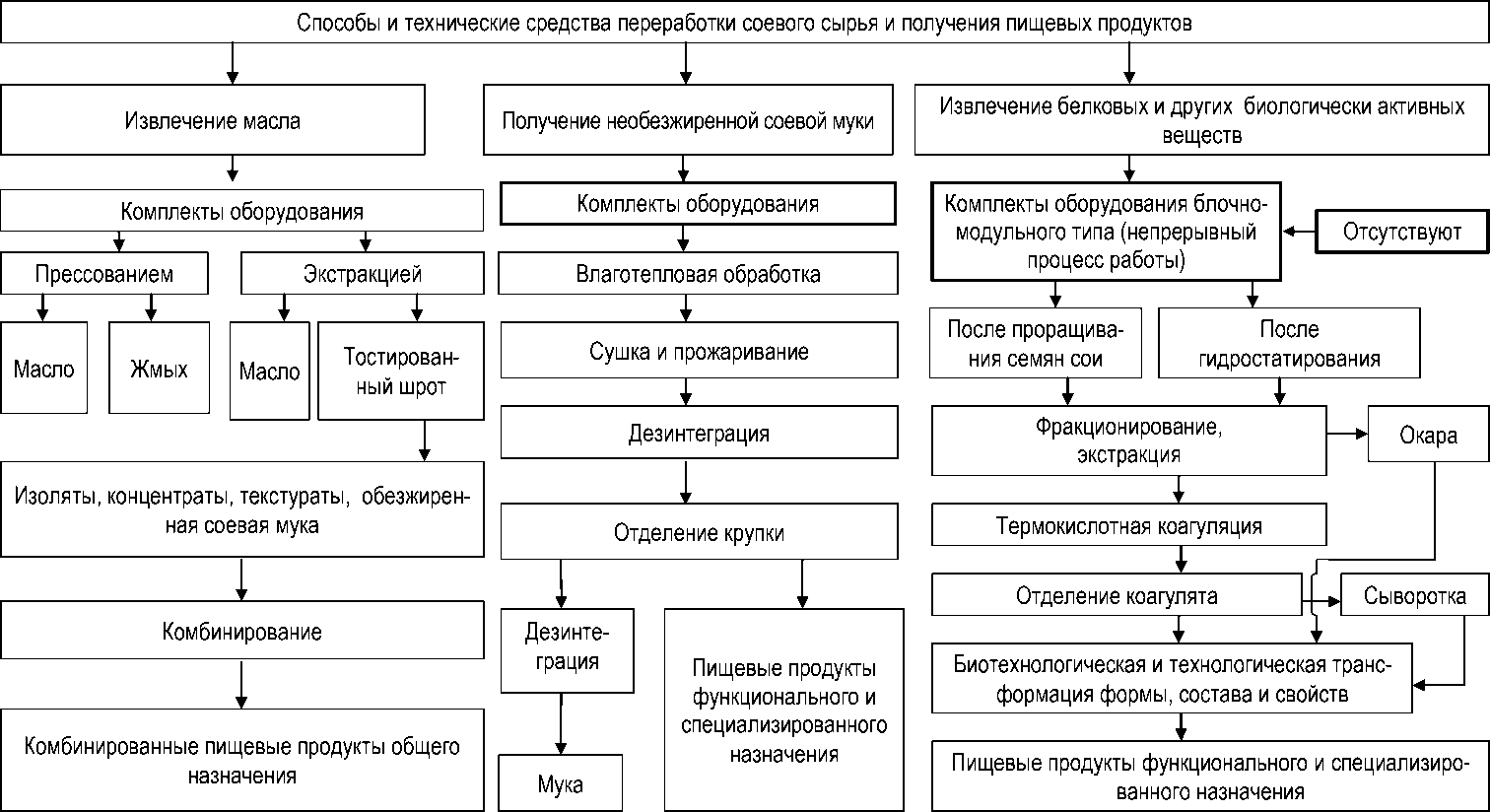

Что касается традиционных подходов, то известны две условно разделяемые технологии получения пищевых продуктов из сои – западная и азиатская (рис.).

По первой получают соевое масло и тостированный шрот, на основе которого производят продукты сухой формы, так называемые изоляты, концентраты, текстураты, обезжиренная соевая мука и др. Это достаточно хорошо отработанная технология, которая в широких масштабах в настоящее время используется не только в США, но и в КНР. Есть ещё и третья технология – технология производства необезжиренной соевой муки. Для данных технологий требуются адаптированные под каждую из них сорта сои пищевого назначения.

Кроме этого, набор получаемых из сои пищевых продуктов и их гарантированное качество во многом определяются свойствами исходного сырья. При этом наиболее ценной частью семени являются семядоли с сосредоточенными в них 90 % белка и масла. В то же время изменение массы семени функционально зависит от условий возделывания данной культуры, которые заметно корректируют общее содержание маслопротеинового комплекса [ 5, 6 ] .

Для основного района возделывания сои в России – Дальнего Востока – характерны резкие колебания погоды во время её вегетации, которые нарушают естественные процессы роста и развития растений, снижают массу семян и ухудшают качество соевого сырья.

По данным исследований, за предыдущие годы в Дальневосточном регионе содержание белка в семенах сои было менее изменчиво по сравнению с содержанием в них масла.

Технология переработки

Классификация способов и технических средств переработки соевого сырья и получения пищевых продуктов

Вариабельность признаков в значительной мере зависела от условий года выращивания. Наиболее сильно варьируют в составе масла линоленовая и олеиновая жирные кислоты. В составе белка наблюдалась высокая изменчивость содержания следующих аминокислот: метионин+цистин, гистидин, треонин и тирозин. Масса 1000 семян составляла 107,7–256,3 г, а трипсинингибирующая активность протеаз (ТИА) – 18,6–60,9 мг/г. Однако в своей основе соевые семена удовлетворяют требованиям пищевой промышленности и по содержанию белка свыше 37 %, и по содержанию масла выше 17 % [ 7 ] .

Технологические свойства соевого сырья, которые учитываются при выборе способов обработки, зависят от его биохимических особенностей, размерных и массовых характеристик. К основным показателям, используемым при оценке технологических свойств соевого сырья, относят: органолептические свойства получаемой из сырья продукции; выход основной продукции из единицы сырья; возможность применения высокопроизводительной техники при обработке данного вида сырья; пригодность сырья для производства различных групп продуктов (то есть универсальность).

Цель исследований . Изучение сравнительных характеристик технологических свойств и биохимического состава соевого сырья основных сортов, районированных на Дальнем Востоке.

Объекты и методы исследований. Объектами исследований являлись: семена сои сортов Октябрь-70, Соната, Марината, Даурия, Лазурная, Гармония, Нега, Грация, Актай, Лидия и др. В процессе исследований использовались следующие методы: отбор образцов семян сои по ГОСТ 10839-64; определение массовой доли протеина и жира по ГОСТ Р 53600-2009; определение аминокислотного состава семян сои на аминокислотном анализаторе NIR 4250; крупность (масса 1000 семян) – по ГОСТ 10842-89; длина, ширина и толщина семян прямым измерением 10О семян с точностью до 0,1 мм; объемная масса - пуркой, емкостью 0,25 л; набухаемость - частное от взвешивания набухших и сухих семян, выраженное в процентах; трипси-нингибирующая активность по ГОСТ 4599-73.

Результаты и их обсуждение. Анализ крупности, натуры, набухаемости и трипсинингибирующей активности (ТИА) данных сортов сои показал, что заметных различий между среднезональными показателями не отмечается . Наиболее широкий размах наблюдается по крупности – в центральной зоне, по набухаемости и по объемной массе – в северной, по ТИА – в южной зоне. В течение 2006–2008 гг. в целом по Амурской области разница между максимальным и минимальным показателем составила по массе 1000 семян 125 г, по натуре – 71 г/л, по набухаемости – 60 %, по ТИА – 3,6 мг/г. Самые крупные семена были у сортов Мари-ната, Лазурная и Даурия. Мелкие семена по всем зонам области были у сортов Актай и Грация. Разница в крупности семян составила в южной зоне 117, в центральной – 125 и в северной – 83 г. По объемной массе семян разница составила соответственно – 54, 57 и 59 г/л, по набухаемости семян – 50, 48 и 60 % и по трип-синингибирующей активности – 3,5; 3,1 и 3,4 мг/г. Размах изменчивости показателей технологических свойств сортов сои по годам представлен в таблице 2.

Таблица 2

Размах изменчивости технологических свойств семян сои в Амурской области по годам

( X X ± m; m < 0,05 )

|

Показатель |

Год |

|||

|

2006 |

2007 |

2008 |

2006–2008 |

|

|

Крупность семян, г |

107–224 |

99–222 |

107–202 |

99–224 |

|

Объемная масса, г/л |

694–748 |

705–762 |

696–765 |

694–765 |

|

Набухаемость, % |

210–260 |

212–260 |

205–265 |

205–265 |

|

Трипсинингибирующая активность (ТИА), мг/г |

23,7–27,2 |

23,8–26,9 |

23,6–27,0 |

23,6–27,2 |

Разница между пределами показателей составила: по крупности в 2006 г. – 117, в 2007 – 123 и в 2008 – 95 г; по объемной массе 71, 64 и 59 г/л; по набухаемости 58, 60 и 20% и по трипсинингибирующей активности 3,2; 3,1 и 2,5 мг/г соответственно. Следовательно, размах изменчивости признака по годам составляет такую же величину, как и по зонам, и равен 70–99 % от областных значений.

Основные биохимические показатели – содержание белка и масла в зерне сои в зависимости от условий года и зон выращивания – изменялись незначительно. В среднем за 2006–2008 гг. стандартное отклонение по содержанию масла колебалось от 3,4 до 11,5 %. Отклонения от среднеобластного значения коэффи- циентов вариации по зонам были более значительными, чем по годам. Максимальное значение зональных отклонений составило 2,8 %, при максимуме годовых отклонений – 1,5 %. Стандартные отклонения по содержанию белка в зерне сои за эти же годы изменялись от 0,9 до 3,2 % и были примерно одинаковые в среднем по годам и зонам. В среднем за годы исследований минимальное значение признака было в южной зоне с заметной тенденцией к увеличению коэффициента вариации в северных районах. Самые крупные семена были в южной зоне у сорта Марината, в центральной у сорта Лазурная, в северной – у сорта Даурия. Мелкие семена по всем зонам области были – у сорта Актай. Размах изменчивости указанного признака составил в южной зоне 57, в центральной и в северной 69 г.

По объемной массе семян колебания признака внутри зоны были соответственно 40, 35 и 37 г/л. По набухаемости семян – 37, 43 и 58 %. Заметное снижение указанного признака связано со склонностью к твердосемянности сортов Соната и Актай, которая максимально проявилась в северной зоне, где достигала 23–40 %.

Результаты анализа по биохимическому составу семян сои, выращенных в трех зонах Амурской области, приведены в таблице 3.

Анализ данных показывает, что содержание масла в семенах сои было наиболее высоким в южной зоне, при этом данный показатель в указанной зоне был наиболее вариабельным по сравнению с центральной и северной зонами.

Максимальная масличность семян отмечается у сорта сои Даурия – 19,9 %, при этом разница между сортовыми показателями признака составила 0,4–1,3 %. Результаты анализа также показывают, что по содержанию белка в семенах сои разница между зонами соесеяния была незначительной. Наибольшее содержание белка в семенах сои отмечено в северной зоне, с максимальным его присутствием у сортов Соната и Даурия – 39,0 и 39,2 %. Коэффициент вариации по данным сортам составил 1,3 и 1,2 % соответственно.

Таблица 3

Размах изменчивости биохимических свойств семян сои основных сортов по зонам Амурской области

|

Признак |

Южная зона |

Центральная зона |

Северная зона |

Общий показатель за 10 лет |

|

Масло, % |

19,9-22,1 |

18,6-20,1 |

18,7-20,1 |

15,2-26,2 |

|

Жирные кислоты, % от масла: |

||||

|

пальмитиновая |

9,2-9,6 |

8,2-8,8 |

8,1-8,6 |

8,6-12,2 |

|

стеариновая |

3,6-3,7 |

3,4-3,6 |

3,4-3,6 |

3,0-5,2 |

|

олеиновая |

8,6-14,3 |

18,6-22,1 |

19,4-25,1 |

2,9-27,7 |

|

линолевая |

53,2-54,7 |

51,8-54,0 |

51,6-53,4 |

48,1-58,7 |

|

белок, % |

38,6-40,5 |

39,7-40,8 |

38,9-40,9 |

34,9-44,6 |

|

Аминокислоты, % от белка: |

||||

|

аргинин |

8,3-8,7 |

8,1-8,4 |

7,9-8,4 |

7,9-9,9 |

|

лизин |

6,7-7,1 |

6,5-6,7 |

6,3-6,8 |

6,5-8,3 |

|

гистидин |

9,7-13,0 |

9,6-10,6 |

6,0-10,5 |

2,7-13,6 |

|

фенилаланин |

3,4-3,6 |

3,5-3,7 |

3,5-3,8 |

3,1-4,2 |

|

тирозин |

3,6-4,2 |

3,4-3,8 |

3,5-4,1 |

2,8-4,3 |

|

лейцин |

11,5-11,9 |

11,3-11,5 |

11,0-11,7 |

7,7-15,8 |

|

изолейцин |

4,1-4,7 |

4,7-5,0 |

4,5-5,4 |

4,0-7,2 |

|

валин |

6,2-7,2 |

5,5-6,4 |

6,0-7,2 |

7,4-12,0 |

|

аланин+глицин |

6,9-7,3 |

7,1-7,3 |

7,1-7,5 |

6,9-8,5 |

|

пролин |

6,5-6,7 |

6,5-6,7 |

6,4-6,6 |

5,9-6,7 |

|

глутамин |

15,0-15,5 |

15,4-16,0 |

15,2-16,2 |

17,3-20,0 |

|

треонин |

2,7-3,3 |

2,4-2,8 |

2,4-2,9 |

3,1-5,0 |

|

аспарагиновая кислота |

12,7-13,1 |

12,6-12,9 |

12,1-12,9 |

9,9-11,8 |

|

серин |

3,3-3,5 |

3,3-3,4 |

3,3-3,5 |

3,1-3,4 |

Состав жирных кислот по зонам изменялся незначительно, за исключением олеиновой кислоты. При высокой вариабельности этого признака наибольшее её содержание наблюдалось в сортах сои, выращенных в северной зоне.

По аминокислотному составу заметных расхождений по вариантам не отмечалось. В составе белка отмечена относительно высокая изменчивость содержания гистидина.

Таким образом, сравнение данных по биохимическому составу изучаемых сортов сои с общими данными показали, что исследуемые образцы не выходят за пределы общей характеристики соевого сырья Амурской области и Дальнего Востока в целом. По размаху изменчивости технологических и биохимических показателей изучаемые сорта удовлетворяют требованиям пищевой промышленности к соевому сырью для производства поликомпонентных продуктов.

Биохимические и технологические свойства амурских сортов сои обеспечили высокое качество продукции. В зависимости от применяемых сортов сои органолептические характеристики продукта изменялись при общей отличной оценке. Заметный серый оттенок, полученный из-за интенсивного цвета рубчика, снизил балл по цвету продукта из сорта Лидия. Заметный бобовый привкус отрицательно отразился на вкусовых качествах пищевой массы, полученной из сорта Гармония [7].

Выводы. Непременным условием производства продукта высокого качества является использование соевого сырья таких сортов, у которых содержание белка в семенах сои не менее 38, масла – не менее 18 %. Улучшение вкуса продукта достигается сочетанием высокой масличности соевого сырья с низким содержанием в масле линоленовой кислоты. Снижение содержания линоленовой кислоты в соевом масле повышает потребительские свойства продукта.