Сравнительная литологическая характеристика современных осадков Карского и Печорского морей

Автор: Чикирёв И. В., Ульянцев А. С., Никифоров С. Л., Сорохтин Н. О., Ананьев Р. А., Дмитревский Н. Н, Либина Н. В., Ковалев Г. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 1 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Глобальное потепление климата и усиление антропогенной нагрузки на арктический шельф способствуют развитию термоабразивных процессов побережья западного сектора российской Арктики. Комплексное исследование (геофизическое, гидроакустическое, геолого-геоморфологическое и гидрофизическое) верхней осадочной толщи и рельефа дна Карского и Печорского морей осуществлено в июне – июле 2019 г. в ходе рейса научно-исследовательского судна "Академик Николай Страхов". Для проведения опробования современных осадков использовались дночерпателии ударная грунтовая трубка. Места отбора проб определялись на основе анализа данных батиметрической съемки дна и непрерывного сейсмопрофилирования. В результате проведенных исследований выполнено картирование рельефа и современных осадков в пределах Карского и Печорского морей и установлено, что для Печорского бассейна характерны различные типы осадков и отложений (пелитовые илы, алеврито-пелитовые илы, глины, алевриты, пески и моренные отложения), а в Карском море в основном распространены тонкие осадки (пелитовые илы). Небольшое количество песков и алевритов среди донных осадков Карского бассейна следует связывать с незначительнымпривносом в него терригенного обломочного материала с континента и его глубоководностью. Широкое распространение в южной и центральной частях Печорского моря псаммитовых фаций обусловлено его мелководностью, интенсивной поставкой большого количества песчано-алевритового материала речным стоком, процессами солифлюкции и термоабразииберегов. В 2020 г. планируется очередной рейс НИС "Академик Николай Страхов" для продолжения исследования верхней осадочной толщи и рельефа дна морей западного сектора российской Арктики с целью обоснования наиболее вероятного сценария развития изменения природной обстановки на шельфе, связанного прежде всего с сокращением площади ледового покрова.

Литология, донные осадки, рельеф, Карское море, Печорское море, lithology, bottom sediments, landscape, Kara Sea, Pechora Sea

Короткий адрес: https://sciup.org/142221557

IDR: 142221557 | УДК: 551.46 | DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-1-93-101

Текст статьи Сравнительная литологическая характеристика современных осадков Карского и Печорского морей

e-mail: , ORCID:

Карское и Печорское моря являются частью арктического шельфа России. Потепление климата способствует повышению активности процессов термоабразии арктического побережья и, как следствие, усилению выноса обломочного материала в прибрежную зону (Никифоров и др., 2016; Ульянцев и др., 2019). Дальнейшее развитие термоабразионных процессов может повлечь за собой изменение фарватера Северного морского пути, проходящего в относительной близости от береговой линии.

В 2019 г. в ходе 41-го рейса научно-исследовательского судна (НИС) "Академик Николай Страхов" были проведены геологические, геофизические, гидроакустические, геоморфологические и гидрофизические исследования в пределах Карского и Печорского морей, а также осуществлено картирование рельефа, современных осадков и дана оценка возможных негативных последствий изменения природной обстановки на арктическом побережье Российской Федерации.

Основная цель комплексного научного изучения заключалась в обосновании прогноза эволюции природной обстановки в районе шельфа Карского и Печорского морей в связи с наблюдающимся глобальным потеплением климата Арктики, а также с прогнозируемым усилением антропогенной нагрузки на арктический шельф, обусловленным ростом добычи углеводородного сырья. Для решения поставленной задачи были изучены морские осадки Карского и Печорского морей, установлены закономерность их пространственного распределения и связь с различными формами рельефа.

Материалы и методы

При проведении опробования современных осадков Карского и Печорского морей использовались дночерпатели и ударная грунтовая трубка. Места отбора проб определялись на основе анализа данных батиметрической съемки дна и непрерывного сейсмопрофилирования.

С целью отбора проб осадков нарушенного сложения использовались дночерпатели "Океан-0,1" массой 40 кг, объемом 15 л, площадью 0,1 м 2 и "Океан-0,25" массой 150 кг, объемом 100 л, площадью 0,25 м 2 (рис. 1).

Рис. 1. Дночерпатель "Океан-0,25"

Fig. 1. The grab "Ocean-0.25"

Спуск и подъем дночерпателя осуществлялся с помощью лебедки. В момент достижения дна срабатывал замыкатель, и дночерпатель захлопывался, захватывая верхнюю часть (не более 20 см) осадочного слоя морских осадков.

После подъема на борт дночерпателя отбиралась и запаковывалась в пластиковый маркированный пакет проба весом около 1 кг для дальнейшего проведения минералогического, гранулометрического, геохимического и рентгеноструктурного анализа в камеральных условиях. Грубообломочный материал (обломки пород более 1 см) отбирался для проведения микроскопического анализа. В геологической лаборатории на борту судна проводилось фотодокументирование пробы и ее литологическое описание.

При отборе проб ненарушенных колонок донных отложений использовалась ударная грунтовая трубка УГТ-147 (наружный диаметр 147 мм; внутренний диаметр 138 мм). Трубка состояла из трех секций, позволяющих регулировать ее длину (3, 5 и 8 м). В основании УГТ-147 был расположен наконечник с запирающим механизмом (лепестковым кернорвателем); в верхней части трубки находилось оголовье с грузами общим весом до 1 000 кг и клапан.

В течение 41-го рейса НИС "Академик Николай Страхов" использовалась колонковая труба длиной 5м (длина оголовья 1 м) с шестью грузами (каждый груз имел вес 80 кг). Спуск и подъем УГТ-147 осуществлялся с использованием лебедки и П-рамы (рис. 2).

Рис. 2. Спускоподъемные работы с использованием УГТ-147 на корме НИС "Академик Николай Страхов"

Fig. 2. Tripping works with 147 shock tube at the stern of the R/V Akademik ^ikolai Strakhov

Извлечение керна на борту судна осуществлялось с помощью гидранта. Керн разрезался на секции длиной около 1,2 м и укладывался в лотки. Затем в геологической лаборатории производилась первичная обработка керна, включающая его продольное разделение на две части, зачистку и фотодокументирование. Половина керна упаковывалась в маркированные пластиковые пакеты и помещалась в морозильную камеру при температуре –18 °С для дальнейшего хранения, другая часть использовалась для описания и отбора проб.

После литологического описания кернов намечались уровни для отбора проб, предназначенных для минералогического, гранулометрического, геохимического и рентгеноструктурного анализа. Вес отобранных проб, как правило, составлял около 1 кг. Грубообломочный материал (обломки пород размером более 1 см) направлялся для проведения микроскопического анализа.

Описание различных типов донных осадков осуществлялось по методике, предложенной А. П. Лисицыным и В. П. Петелиным (Лисицын и др., 1956). Типы морских донных осадков выделялись согласно классификации П. Л. Безрукова, А. П. Лисицына (Безруков и др., 1960), а типы терригенных осадков – в соответствии с классификацией Н. В. Логвиненко, Э. И. Сергеевой (Логвиненко и др., 1986) и В. Н. Шванова (Систематика и классификация осадочных пород…, 1998).

Результаты и обсуждение

Исследования в Печорском море, проведенные в ходе 41-го рейса НИС "Академик Николай Страхов", позволили сделать вывод о разнообразии типов донных отложений (Печорское море: системные исследования, 2003). Описание типов осадков и отложений Печорского бассейна – пелитовых илов, алеврито-пелитовых илов, глин, алевритов, песков и моренных отложений – рассмотрено нами в работе (Ульянцев и др., 2019).

В отличие от Печорского моря в пределах Карского моря наблюдается достаточно выдержанный состав донных осадков. Здесь по всей площади преимущественно распространена фация тонких осадков – пелитовые илы серо-желтого (оливкового) цвета, обводненные, вязкопластичные, с незначительной примесью алевритового и песчаного материала. По всему разрезу широко распространены тонкие (2–3 мм) прослои и линзы гидротроилита черного цвета. Встречаются многочисленные трубочки полихет диаметром 2 мм и длиной до 14 см. Редко отмечаются единичные обломки раковин двустворок размером до 1–3 см. Верхний слой мощностью до 2 см имеет, как правило, рыжеватый оттенок за счет процессов окисления. Преобладают однородные и биотурбационные текстуры. Согласно данным рентгеноструктурного анализа по составу илы относятся в основном к группе каолинита с незначительной примесью гидрослюд, что является показателем их терригенного генезиса (рис. 3).

Рис. 3. Пелитовые илы оливкового цвета

Fig. 3. Olive green pelite muds

В пределах Карского моря встречаются разновидности пелитовых илов:

– пелитовые илы с окисленным верхним слоем шоколадного цвета; зона окисления по мощности может варьировать от 0,5 до 16 см, но не превышает 2–3 см (рис. 4);

Рис. 4. Пелитовые илы шоколадного цвета Fig. 4. Chocolate-colored pelite muds

– пелитовые илы, содержащие железомарганцевые конкреции и корки; конкреции характеризуются концентрически-зональным строением и уплощенной ("лепешковидной") формой, размер их меняется от 1 до 10 см при преобладающих значениях 4–6 см (рис. 5); корки имеют размеры от 1 до 5 см и образуются вокруг обломков различного петрографического состава; наличие железомарганцевых конкреций и корок в Карском бассейне отмечалось исследователями в работах (Батурин, 2011; Дроздова и др., 2018);

Рис. 5. Железомарганцевые конкреции

Fig. 5. Ferromanganese nodules

– пелитовые илы с "пудинговыми" включениями плохо окатанного обломочного материала галечной размерности; обломки, как правило, средней и плохой окатанности и имеют размер 0,5–7 см при преобладающих значениях 2–3 см; среди обломочного материала в поднятых со дна осадках обнаружены песчаники, алевролиты, сланцы, широко распространенные в пределах архипелага Новая Земля (рис. 6).

Рис. 6. Грубообломочный материал в айсберговых отложениях

Fig. 6. Coarse clastic material in iceberg sediments

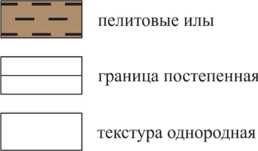

Соотношение различных разновидностей пелитовых илов в разрезе представлено на рис. 7.

Станция ANS41-14

Грунтовая труба диаметром 147 мм

Глубина 251 м

Длина керна 407 см

0-16 см. Пелитовые илы шоколадного цвета, переходящего в рыжеватый, сильно обводненные, с незначительной примесью алевритового материала. Текстура однородная.

Граница постепенная.

16-38 см. Пелитовые илы рыжеватого цвета, переходящего в оливковый, пластичные, обводненные, с незначительной примесью алевритового материала. Текстура однородная.

Граница постепенная.

38^407 см. Пелитовые илы оливкового цвета, обводненные, вязкопластичные, с незначительной примесью алевритового материала. Широко распространены прослои гидротроилита черного цвета мощностью 2-3 мм. Текстура биотурбационная.

Условные обозначения

гидротроилит текстура биотурбационная

Рис. 4. Соотношение различных типов пелитов в керне донных отложений

Fig. 4. The ratio of different types of pelite muds in the core sample

Заключение

Сравнительная характеристика современных донных осадков Печорского и Карского морей позволяет выявить существенные отличия между ними.

Небольшое количество песков и алевритов в Карском бассейне обусловлено его глубоководностью и незначительным привносом терригенного обломочного материала с континента. Широкое развитие псаммитовых фаций в южной и центральной частях Печорского моря определяется его мелководностью, интенсивной поставкой большого количества песчано-алевритового материала речным стоком, а также процессами солифлюкции и термоабразии берегов.

В наиболее глубоководных частях Карского моря, включая и зону Восточно-Новоземельского желоба, верхний окисленный слой пелитовых илов приобретает шоколадный цвет, что свидетельствует об интенсивных процессах окисления верхней части осадков за счет донных течений, насыщенных кислородом.

С зонами интенсивного окисления осадков в Карском море обычно связано присутствие в пелитовых илах железомарганцевых конкреций и корок, формирование которых, вероятно, проходило на геохимическом барьере, соответствующем границе окисленных и восстановленных илов.

Особенностью донных осадков Карского моря является наличие пелитовых илов с "пудинговыми" включениями плохо окатанного обломочного материала галечной размерности. Формирование таких осадков следует связывать с транспортирующей деятельностью айсбергов, оторвавшихся от береговых и/или шельфовых ледников архипелага Новая Земля (по мере таяния айсбергов обломки крупнообломочного материала, захваченного льдом, погружались на дно бассейна и захоранивались в осадках). Наиболее широко айсберговые осадки распространены вдоль восточного побережья архипелага Новая Земля (ширина зоны их распространения составляет не менее 200 км). Подобные айсберговые отложения установлены и в северо-восточной части Печорского моря, примыкающей с юго-запада к архипелагу Новая Земля, однако здесь они развиты локально.

В юго-восточной части Печорского моря широко распространены моренные отложения, выраженные в рельефе в виде отдельных гряд и являющиеся индикатором присутствия здесь ледника в поздневалдайское время (Ульянцев и др., 2019). В Карском бассейне моренных отложений в ходе рейса не было выявлено.

В восточной части Печорского моря были закартированы диапироподобные поднятия, сложенные плотными синими глинами с комковатой текстурой и, по-видимому, представляющие собой остатки криоаридных субаэральных ландшафтов. В Карском бассейне подобные структуры не были обнаружены.

Результаты исследований донных отложений Печорского и Карского морей, представленные в настоящей статье, имеют предварительный характер. В 2020 г. планируется очередной рейс НИС "Академик Николай Страхов" для продолжения исследования верхней осадочной толщи и рельефа дна морей западного сектора российской Арктики и обоснования наиболее вероятного сценария развития изменения природной обстановки на шельфе, связанного прежде всего с сокращением площади ледового покрова.

Работы были выполнены по темам государственного задания № 0149-2019-0005, № 0149-20190006, № 13-17/ГЗ и № 0226-2019-0053. Экспедиция частично финансировалась за счет средств РФФИ (проект № 18-05-60214) и РНФ (проект № 19-77-10044).