Сравнительная оценка глобального распределения фактической и радиационно-равновесной температуры земной поверхности

Автор: Корнева И.А., Семенов С.М.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 21, 2012 года.

Бесплатный доступ

В связи с современным потеплением важным направлением исследования является изучение изменения состояния объектов криосферы, в том числе морских льдов, континентальных ледников и ледниковых систем. Одним из основных факторов, определяющих баланс массы этих объектов, является радиационный фактор. В связи с этим в данной работе предпринята попытка оценить устойчивость упомянутых объектов криосферы с использованием следующего локального критерия: радиационно-равновесная температура поверхности при годовом осреднении остается отрицательной даже при полном поглощении коротковолновой составляющей нисходящего потока излучения. Поля температуры земной поверхности (обычной и радиационно-равновесной), используемые в анализе, были вычислены по данным моделирования за 1984-2007 гг. Результаты расчетов показали, что в полярных зонах объекты криосферы достаточно устойчивы по отношению к локальным нарушениям, связанным с резким уменьшением альбедо. В то же время в умеренных и низких широтах некоторые горные ледниковые системы такой устойчивостью не обладают (например, в Гималайском горном массиве).

Короткий адрес: https://sciup.org/142103485

IDR: 142103485 | УДК: 551.52

Текст научной статьи Сравнительная оценка глобального распределения фактической и радиационно-равновесной температуры земной поверхности

Studies of the cryosphere including sea ice cover and continental glaciers and glacier systems are particularly important within the concept of present climate warming. Radiation is one of the main factors to determine the mass budget of the above mentioned objects. The paper presents an attempt to assess the stability of the cryosphere objects. The following local criterion is used for this purpose: radiation-equilibrium yearly average surface temperature is negative even if the short-wave component of a downward radiation flux is completely absorbed. Surface temperature (general and radiation-equilibrium) fields under analysis were computed from the 1984–2007 simulation data. The results showed that the cryosphere objects in polar zones are rather stable relative to local disbalances associated with an abrupt decrease in albedo. At the same time, at middle and low latitudes, e.g. in Himalayas, some alpine glacier systems have no such stability.

С глобальным потеплением середины XIX – начала ХХI в. (особенно конца ХХ – начала XXI в.) связана возможная неустойчивость ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды, а также арктического морского льда. Существенное уменьшение объема льда может иметь серьезные геофизические, экологические и экономические последствия, не обязательно негативные [Котляков и др., 2010; Anthoff et al., 2006]. Современные палеоклиматические исследования – см., например, [Overpeck et al., 2006; Otto-Bliesner et al., 2006; Schneider et al., 2007] – указывают на то, что частичное таяние Гренландского и, возможно, Западно-Антарктического ледниковых щитов в последнем межледниковье (135–117 тыс. лет до н. э.), когда полярные температуры были на 3–5 °С выше современных, привело к подъему уровня Мирового океана на 4–6 м. Данные инструментальных наблюдений за приповерхностной температурой воздуха [Vinther et al., 2006] показывают: за последние два века ее значение на юго-западе Гренландии увеличилось примерно на 1 °С, что является сигналом глобального потепления. В связи с этим проблеме устойчивости упомянутых объектов криосферы сейчас уделяется значительное внимание исследователей [Robinson et al., 2009, 2010; Shea, 2010; Корнева и др., 2011].

Не менее актуальна эта проблема и в связи с устойчивостью горных ледников и ледниковых систем, так как эти природные объекты не только играют значимую роль как элементы глобальной климатической системы, но и в ряде регионов являются важным социально-экономическим фактором. Они часто в значительной мере определяют водные ресурсы прилегающих равнинных регионов.

Некоторые аспекты проблемы устойчивости упомянутых выше объектов криосферы изучались в данной работе, а именно рассматривался вопрос об их устойчивости по отношению к локальным нарушениям – резким локальным уменьшениям значения альбедо. Для этого исследовались:

-

• современное глобальное распределение радиационно-равновесной температуры земной поверхности (т. е. той температуры, которая в радиационном балансе соответствует суммарному среднему нисходящему потоку поглощаемой земной поверхностью радиации) в сравнении с фактической современной средней температурой земной поверхности;

-

• современное распределение радиационноравновесной температуры земной поверхности в предположении, что нисходящий поток излучения полностью поглощается земной поверхностью («черный снег/лед», “gap”).

Исходными данными о потоках радиации и фактических значениях температуры служили результаты моделирования проекта SRB (Surface Radiation Budget). Этот проект был создан в 1997 г. в рамках эксперимента NASA GEWEX – Global Energy and Water Cycle Experiment [ PRODOCS/srb/]. Цель создания этого архива данных – оценка в глобальном масштабе и регистрация потоков коротковолновой (КР) и длинноволновой (ДР) радиации у земной поверхности, на внешней границе атмосферы (ВГА) и в атмосфере.

Потоки КР и ДР были получены для широтнодолготной сетки 1x1° с помощью математического моделирования за период с 1983 по 2007 г. Для вычислений был применен алгоритм LPSA (Langley Parameterized Shortwave Algorithm) [Gupta et al., 2001]. При этом использовались два алгоритма – основной и алгоритм-проверка. Потоки КР были получены с помощью алгоритма-проверки, который был разработан F. Staylor. Описание применения этого метода представлено в работах [Staylor et al., 1983; Darnell et al., 1988, 1992].

Выходные данные комплекса моделей LPSA достаточно разнообразны. В версии 3.0 архив данных SRB содержит 40 параметров месячного разрешения, в том числе ими характеризуются:

-

• приходящая к земной поверхности и на ВГА КР и ДР при любом небе;

-

• коротковолновый баланс или поглощенная земной поверхностью КР при любом небе;

-

• потоки прямой и рассеянной КР;

-

• поток фотосинтетически активной радиации (ФАР);

-

• альбедо земной поверхности при любом небе;

-

• температура земной поверхности.

В данной работе использовались данные о приходящих к земной поверхности потоках КР и ДР, поглощенной земной поверхностью КР и температуре земной поверхности.

Под текущей радиационно-равновесной приземной температурой в данной работе подразумевается равновесная (equilibrium) температура T eq , соответствующая текущему значению суммарного потока поглощенного земной поверхностью излучения I abs в состоянии радиационного равновесия данной части земной поверхности с атмосферой и теплового равновесия со слоями, лежащими под данной частью земной поверхности. При таком определении в соответствии с законом Стефана– Больцмана

Iabs=σ1 Teq или же

T eq =( I abs /σ 1 )1/4.

Здесь σ1 – константа, несколько меньшая постоянной Стефана–Больцмана σ=5.67032 10–8 Вт·м–2·K–4 вследствие того, что свойства земной поверхности несколько отличаются от свойств абсолютно черного тела. Отношение δ=σ 1 /σ – поглощательная способность данной части земной поверхности.

Исходя из данных о фактических температуре земной поверхности T и значении восходящего потока инфракрасного излучения L u , для данной точки земной поверхности константу σ1 можно оценить следующим образом. Вследствие закона Стефана–Больцмана

L u =σ 1 T 4

или же lnσ1=lnLu – 4 lnT.

По последней формуле для каждого месяца календарного года можно получить несколько оценок значения lnσ 1 (за несколько лет – от года t 1 до года t 2 ). Эти оценки потом можно усреднить и с помощью потенцирования получить оценку σ ˆ 1 для рассматриваемого месяца календарного года.

Затем, пользуясь законом Кирхгофа, для текущего месяца можно найти значение суммарного по- глощенного земной поверхностью потока излучения Iabs по формуле

Iabs=Sabs+δ Ld, где δ= σˆ 1 /σ, а затем и Teq, пользуясь формулой

T eq =( I abs /σ 1 )1/4.

Среднемесячные значения радиационноравновесной температуры земной поверхности были вычислены за период времени с 1984 по 2007 г. Далее были получены их среднегодовые значения.

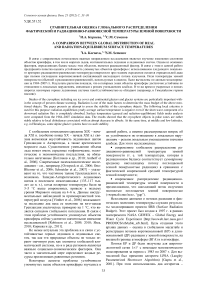

Среднегодовые значения обычной температуры земной поверхности были вычислены за 1984–2007 гг. также по данным архива SRB. Результат представлен на рис. 1. Максимальные значения температуры земной поверхности характерны для приэкваториальных и тропических областей (до 35 °С на территории Аравийского полуострова), где поверхность сильно нагревается, особенно для тропиков в летний сезон. Минимальных значений температура поверхности достигает в пределах ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды (до –58 °С). Поверхность морского льда имеет гораздо большую среднегодовую температуру (около –15 °С).

При сопоставлении со среднегодовой радиационно-равновесной температурой за тот же период обычная среднегодовая температура земной поверхности оказалась выше для областей, круглый год покрытых льдом (Антарктида, Гренландия, области постоянного морского льда). Для остальной части земной поверхности соотношение температур обратное. Возможно, это объясняется существенной нерадиационной составляющей энергетического баланса земной поверхности над областями, покрытыми льдом, связанной, в частности, с фазовыми переходами воды. Кроме того, в океане существенную роль может играть перенос тепла с поверхности в более глубоко лежащие слои.

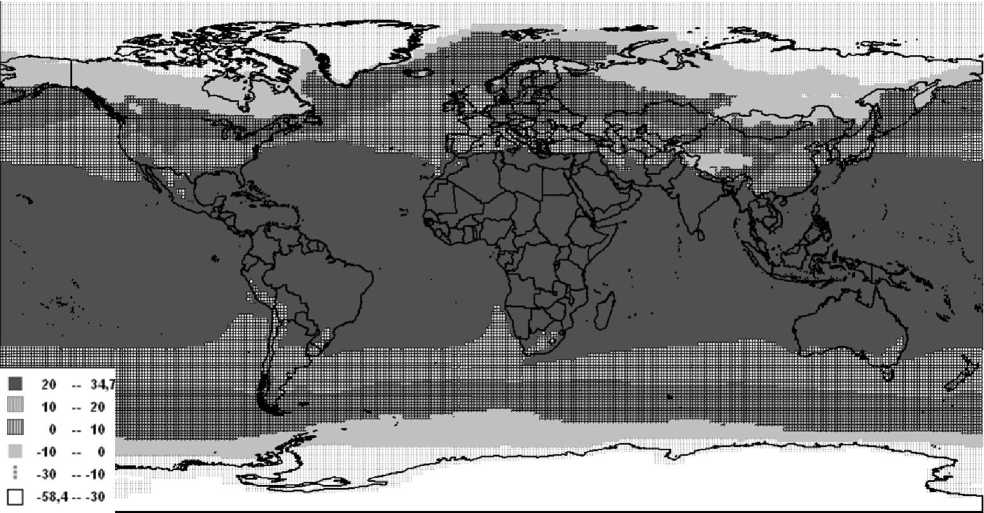

Был также проведен расчет радиационноравновесной температуры земной поверхности в предположении о полном поглощении современных нисходящих радиационных потоков (рис. 2). Результаты такого расчета характеризуют в определенной мере неустойчивость gap -ов (локальных нарушений ледового покрова, при которых альбедо становится близким нулю). Как видно из рисунка, годовая нулевая изотерма сместилась в сторону высоких широт, некоторые области отрицательных температур на континентах теперь находятся в пределах положительных среднегодовых температур. Однако на большей части Гренландии, в северной части Северного Ледовитого океана и в Антарктиде среднегодовая температура остается все же отрицательной, т. е. в среднегодовом приближении локальные нарушения ледового покрова развиваться не будут. Однако в масштабах сезона этот процесс возможен, что является темой дальнейших исследований.

Следует отметить, что при условиях полного поглощения всего нисходящего потока радиации район Гималайского горного массива характеризуется, напротив, положительными среднегодовыми температурами поверхности, т. е. горные ледники этого массива

Сравнительная оценка глобального распределения фактической и радиационно - равновесной температуры …

Рис . 1 . Фактическая среднегодовая температура земной поверхности (°C) в 1984–2007 гг . по данным моделирования SRB.

Рис . 2 . Распределение радиационно - равновесной среднегодовой температуры земной поверхности (°C) в 1984–2007 гг . в предположении о полном поглощении всего нисходящего потока излучения .

могут оказаться неустойчивыми к локальным нарушениям, связанным с резким уменьшением альбедо. Эту возможность целесообразно тщательно исследовать, поскольку расположенные там объекты криосферы имеют существенное значение как фактор, влияющий на водные ресурсы прилегающих нижележащих регионов.