Сравнительная оценка эффективности химической и ферментативной гидролиз-экстракции пектина из прессованного свекловичного жом

Автор: Семенихин С.О., Фабрицкая А.А., Даишева Н.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Пищевые технологии

Статья в выпуске: 7, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований – выявление влияния химического и биотехнологического методов обработки прессованного свекловичного жома на степень извлечения пектина и эффективность гидролиза веществ, формирующих его химический состав. Исследования проводились в 2024 г. в Краснодарском научноисследовательском институте хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Объекты исследований – прессованный свекловичный жом; пектинсодержащий экстракт, получаемый в результате химической и ферментативной обработки прессованного свекловичного жома; обработанный свекловичный жом, получаемый после отделения пектинсодержащего экстракта. Химический состав объектов исследований определяли согласно общепринятым методам. Приведены табличные данные по изменению содержания веществ, формирующих химический состав свекловичного жома, в результате гидролизэкстракции пектина. Для удобства интерпретации данных рассчитаны и приведены в графическом виде степени гидролиза веществ, формирующих состав свекловичного жома. На основании проведенных исследований установлены механизмы гидролизэкстракции пектина при использовании в качестве реагентов минеральной кислоты (соляной), органической кислоты (лимонной) и комплекса ферментов (целлюлазы, ксиланазы и протеазы). Наибольшая степень извлечения пектина, составляющая 35,47 %, обеспечивается при использовании минеральной кислоты, что на 15,12 и 20,94 % выше, чем степень извлечения пектина при использовании комплекса ферментов и органической кислоты соответственно. При сравнении с ранее проведенными в 2022 г. исследованиями на прессованном свекловичном жоме, полученном в других производственных условиях, установлено, что на степень извлечения пектина из прессованного свекловичного жома существенное влияние оказывают условия вегетации сахарной свеклы, а также технология и технологические режимы извлечения из нее сахарозы на свеклоперерабатывающем предприятии, в результате которых предопределяется химический состав прессованного свекловичного жома.

Свекловичный жом, пектин, гидролиз, экстракция, минеральная кислота, органическая кислота, ферменты

Короткий адрес: https://sciup.org/140310732

IDR: 140310732 | УДК: 664.292: 577.151 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-7-299-312

Текст научной статьи Сравнительная оценка эффективности химической и ферментативной гидролиз-экстракции пектина из прессованного свекловичного жом

Введение. Для извлечения пектина обычно используют растительное сырье с высоким его содержанием, а именно яблоки, цитрусовые, а также продукты их переработки – жмых и кожуру. Также, по данным некоторых исследователей, показана перспективность использования плодово-ягодного сырья для извлечения пектина [1–3]. Однако, на наш взгляд, наиболее перспективным в России сырьем для извлечения пектина является многотоннажный побочный продукт свеклосахарной промышленности – прессованный свекловичный жом, содержание пектина в котором также достаточно высокое.

Для извлечения пектина обычно используют слабоконцентрированные водные растворы кислот. Во время этого процесса происходит одновременный гидролиз растительных тканей, совмещенный с экстракцией пектина. При этом могут быть использованы как минеральные (соляная и серная), так и органические (уксусная и лимонная) кислоты. В результате гидролиза от молекулы протопектина отщепляются водорастворимые участки – пектин, что позволяет по- высить степень извлечения пектина из растительного сырья [4–6].

Негативным фактором применения кислот для гидролиз-экстракции пектина является неизбежно сопутствующий гидролизу протопектина гидролиз собственно пектина. Поэтому для контролируемой гидролиз-экстракции следует правильно подбирать технологические режимы.

В настоящее время особый научный интерес проявляется к биотехнологическому методу гидролиз-экстракции пектина из растительного сырья, а именно к применению ферментов. Это объясняется избирательностью ферментов по отношению к гидролизу химических веществ, что позволяет получать целевые вещества в неизменном виде, разрушая только химическую структуру балластных веществ [7].

Это обусловливает перспективность применения ферментов для более эффективного извлечения пектина из растительного сырья, обеспечивая его более высокую степень извлечения и качество [8].

Однако для выявления наиболее эффективного метода гидролиз-экстракции пектина следует провести их сравнительный анализ.

В работе исследователей из Польши проведен сравнительный анализ эффективности извлечения пектина из яблочного жмыха при ферментативной и кислотной гидролиз-экстракции [9]. При проведении кислотной гидролиз-экстракции использовали минеральную (серную) кислоту, а при ферментативной - различные коммерческие ферментные препараты. Целью исследований являлось выявить оптимальные условия для проведения гидролиз-экстрак-ции, обеспечивающие максимальную степень извлечения пектина. Для достижения поставленной цели авторы исследовали влияние различных факторов, а именно гидромодуля, значения рН, температуры и длительности процесса. Авторами установлено, что правильно подобранный комплекс ферментов, а также режимы проведения гидролиз-экстракции обеспечивают наибольшую степень извлечения пектина по сравнению с гидролиз-экстракцией при использовании минеральной кислоты. Так, при оптимальных параметрах наибольшая степень извлечения пектина была установлена при применении ферментного препарата Cellucast и составила 18,95 %, что на 4,43 % выше, чем при применении минеральной кислоты.

В работе исследователей из Китая проведен аналогичный сравнительный анализ эффективности извлечения пектина при ферментативной и кислотной гидролиз-экстракции, при этом в качестве сырья была выбрана кожура цитрусовых [10]. Примечательно, что при ферментативной гидролиз-экстракции использовали не коммерческий препарат, а монофермент - целлюлазу. Авторы применяли три подхода к экстракции: отдельно кислотный и ферментативный, а также последовательный кислотно-ферментативный. Режимы проведения кислотной гидролиз-экстрак-ции были аналогичными указанным в работе исследователей из Польши [9]. Режимы проведения ферментативной эстракции: дозировка целлюлазы - 150 ед. активности/г кожуры, значение рН - 4,5, температура - 50 °С и длительность -4 ч. При последовательной гидролиз-экстракции длительность проведения кислотной и ферментативной стадий составляла по 30 мин. Авторами установлено, что кислотная гидролиз-экстракция является более эффективной, так как степень извлечения пектина составила 20,31 %, что на 8,62 % выше, чем при использовании фермента.

Последовательная гидролиз-экстракция позволила незначительно увеличить степень извлечения пектина - до 22,83 %.

В работе исследователей из Китая проведен сравнительный анализ эффективности извлечения пектина из жмыха боярышника при ферментативной и кислотной гидролиз-экстракциях [11]. Следует отметить, что при кислотной гид-ролиз-экстракции использовали минеральную (серную) и органическую (лимонную) кислоты, а при ферментативной - монофермент целлюлазу. Режимы проведения гидролиз-экстракций, а именно гидромодуль, значение рН, температура и длительность процесса были постоянные для каждого из применяемых реагентов. Авторами установлено, что для выделения пектина из жмыха боярышника наиболее эффективным является использование органической кислоты, так как степень извлечения пектина при этом составляет 67,81 %, что на 5,52 и на 6,76 % выше, чем при использовании фермента и минеральной кислоты соответственно. Однако, на наш взгляд, меньшая степень извлечения пектина при использовании минеральной кислоты обусловлена гидролизом пектина под ее воздействием, поэтому при использовании менее «агрессивных» режимов гидролиз-экстракции, в частности значения рН, степень извлечения пектина можно увеличить.

В работе исследователей из Египта рассмотрена гидролиз-экстракция пектина из сушеного свекловичного жома с использованием комплекса ферментов, а именно целлюлазы и ксиланазы [12]. Постоянными факторами при проведении исследований являлись степень измельчения жома, температура, длительность процесса и гидромодуль. Переменными факторами являлись дозировка ферментов, а также их соотношение при совместном использовании. В результате исследований установлено, что при совместном использовании ксиланазы и целлюлазы степень извлечения пектина была выше - 28,84 %, чем при применении моноферментов целлюлазы и ксиланазы.

Аналогичные исследования, проведенные нами в 2022 г., показали высокую эффективность применения комплекса ферментов [13]. Однако в исследованиях мы использовали прессованный свекловичный жом, а не сушеный свекловичный жом, а также наряду с целлюлазой и ксиланазой в комплексе ферментов использовали протеазу. По результатам проведенных исследований установлено, что в зави- симости от режимов проведения гидролиз-экстракции степень извлечения пектина варьировалась от 38,17 до 54,82 %.

Анализируя рассмотренные работы, следует отметить, что эффективность гидролиз-экстрак-ции пектина из растительного сырья зависит от вида выбранного растительного сырья, используемого реагента – минеральной или органической кислоты и комплекса ферментов, а также режимов гидролиз-экстракции, а именно гидромодуля, значения рН, дозировки ферментов, температуры и длительности процесса.

Так, по результатам коллег, гидролиз-экстракция пектина с использованием минеральной кислоты оказалась более эффективна при обработке кожуры апельсина и грейпфрута [10]. При этом гидролиз-экстракция пектина с использованием ферментов более эффективна при обработке жмыха боярышника по сравнению с использованием органической и минеральной кислот [11].

Учитывая это, для обеспечения наивысшей степени извлечения пектина из прессованного свекловичного жома требуется провести сравнительную оценку эффективности гидролиз-экстракции с использованием минеральной и органической кислот, а также комплекса ферментов, и изучить механизмы гидролиза веществ, формирующих химический состав прессованного свекловичного жома.

Цель исследований – выявление влияния химического и биотехнологического методов обработки прессованного свекловичного жома на степень извлечения пектина и эффективность гидролиза веществ, формирующих его химический состав.

Задачи : провести анализ химического состава прессованного свекловичного жома с использованием различных методов гидролиз-экстрак-ции; выявить механизмы гидролиза веществ, формирующих химический состав прессованного свекловичного жома; выявить наиболее эффективный метод гидролиз-экстракции пектина из прессованного свекловичного жома, характеризуемый наивысшей степенью извлечения пектина.

Объекты и методы. Объектами исследований являлись: прессованный свекловичный жом; пектинсодержащий экстракт, получаемый в результате химической и ферментативной обработки прессованного свекловичного жома; обработанный свекловичный жом, получаемый после отделения пектинсодержащего экстракта.

На первом этапе в лабораторных условиях получали прессованный свекловичный жом. Для этого сахарную свеклу резали до длины 100 г стружки (число Силина) 9–10 м, при Шведском факторе – 10–11 ед., а также количестве брака не более 3 %. Параллельно готовили экстрагент путем обработки водопроводной воды диоксидом серы до значения рН 5,0–5,5 ед., при этом предпочтение было отдано водопроводной воде, а не дистиллированной, так как в производственных условиях извлечение сахарозы осуществляют оборотными водами, имеющими определенную минерализованность.

Извлечение сахарозы из свекловичной стружки осуществляли на лабораторном диффузионном аппарате Красильщикова при температуре 70 °С в течение 1 ч и соотношении свекловичная стружка : экстрагент, равном 1 : 2. Получаемый диффузионный сок в исследованиях не использовали, а свекловичный жом прессовали на ручном лабораторном винтовом прессе при постоянном усилии (моменте кручения).

После этого прессованный свекловичный жом измельчали и просеивали, в результате чего получали фракцию с размером частиц менее 2 мм. Указанная степень измельчения прессованного свекловичного жома была принята, исходя из того, что в производственных условиях для отделения пульпы (мезги) – мелких частиц свекловичного жома из диффузионного сока используются ротационные пульполовушки с размером сит 2 мм. Перед извлечением пектина исследовали химический состав прессованного свекловичного жома.

На следующем этапе в лабораторных условиях проводили извлечение пектина из прессованного свекловичного жома. Для этого готовили 3 пробы экстрагента для проведения гидролиз-экстракции с использованием минеральной кислоты (проба 1), органической кислоты (проба 2) и комплекса ферментов (проба 3). Следует отметить, что предпочтение было отдано дистиллированной воде, а не водопроводной, как на предыдущем этапе, для получения менее искаженных данных от влияния входящих в состав водопроводной воды примесей. Пробу 1 готовили путем подкисления дистиллированной воды до значения рН 3,0 соляным буфером – водным раствором с содержанием соляной кислоты (HCl) 2,5 % и хлорида натрия (NaCl) 2,5 %. Пробу 2 готовили путем подкисления дистиллированной воды до значения рН 3,0 цитратным буфером – водным раствором с содержанием лимонной кис- лоты (C6H8O7) 10,0 % и цитрата натрия (C6H7O7Na) 10,0 %. Пробу 3 готовили путем подкисления дистиллированной воды до значения рН 5,5 цитратным буфером – водным раствором с содержанием лимонной кислоты (C6H8O7) 10,0 % и цитрата натрия (C6H7O7Na) 10,0 %, а также внесением в раствор комплекса ферментов при дозировке: целлюлазы – 200 ед. актив-ности/г сухих веществ свекловичного жома, кси-ланазы – 200 ед/г, протеазы – 100 ед/г. Дозировка ферментов была определена в результате ранее проведенных исследований [13].

Измельченный свекловичный жом смешивали с пробами экстрагента и проводили гидролиз-экстрагирование при соотношении жом : экстрагент равном 1 : 4, температуре 55 °С и постоянном перемешивании с частотой 2 c–1 в течение 3 ч.

Получаемые пробы экстрактов отделяли фильтрованием, а пробы свекловичного жома прессовали на ручном лабораторном винтовом прессе при постоянном усилии (моменте кручения). После этого получаемые пробы жомопрес-совой воды смешивали с пробами экстрактов, а затем полученные пробы пектинсодержащих экстрактов фильтровали под вакуумом.

После получения проб пектинсодержащих экстрактов и обработанного свекловичного жома исследовали их химический состав.

Химический состав объектов исследований определяли согласно общепринятым методам: влажность жома и содержание сухих веществ пектиновом экстракте – по ГОСТ 28561-90; содержание сахарозы в жоме – методом горячего водного дигерирования (Инструкция по химикотехнологическому контролю и учету сахарного производства, 1984), в пектиновом экстракте – по ГОСТ 12571-2013; содержание редуцирующих веществ в жоме и в пектиновом экстракте – классическим методом (Инструкция по химикотехнологическому контролю и учету сахарного производства, 1984); содержание редуцирующих веществ в жоме и в пектиновом экстракте – по ГОСТ 26889-86; содержание золы в жоме и в пектиновом экстракте – по ГОСТ 25555.4-91; содержание целлюлозы и гемицеллюлоз в жоме и в пектиновом экстракте классическим методом (Методы биохимического исследования растений, 1987); содержание целлюлозно-гемицеллю-лозного комплекса – как сумму содержания целлюлозы и гемицеллюлоз; содержание пектина и протопектина в жоме и пектиновом экстракте – кальций-пектатным методом (Методическое руководство по химико-технологическому сортоиспытанию овощных, плодовых и ягодных культур для консервной промышленности, 2008); содержание комплекса пектиновых веществ – как сумму содержания пектина и протопектина; содержание лигнина в жоме – по ГОСТ 26177-84; содержание пищевых волокон – как сумму содержания целлюлозы, гемицеллюлоз, пектина, протопектина и лигнина.

Степень гидролиза веществ, %, формирующих состав свекловичного жома, в результате гидролиз-экстракции рассчитывали по формуле

Г =

С пр . ж . ( С обр . ж . + С экстр . )

С пр . ж ․

∙ 100,

где С пр.ж. – содержание вещества в прессованном свекловичном жоме, %; С обр.ж. – содержание вещества в обработанном свекловичном жоме, %; С экстр. – содержание вещества в экстракте, %.

Степень извлечения веществ, %, формирующих химический состав свекловичного жома, в результате гидролиз-экстракции рассчитывали по формуле

И = Сэкстр ․ ∙100 . (2)

С пр ․ ж ․

Массовую долю вещества в прессованном свекловичном жоме, выраженную в процентах к абсолютно сухому веществу, рассчитывали по формуле

Са․с․в․ = Спр․ж ∙100, (3) СВпр․ж․ где СВпр.ж. – содержание сухих веществ в прессованном свекловичном жоме, %.

Исследования проводили в двух повторениях, полученные данные усредняли. Для расчета диапазона допустимых значений содержания веществ, формирующих состав свекловичного жома и пектинсодержащих экстрактов, проводили расчет среднеквадратичных отклонений полученных величин. В случае если среднеквадратичное отклонение не превышало погрешность, допускаемую методом проведения исследований, то в качестве величины отклонения применяли погрешность метода эксперимента.

Результаты и их обсуждение. В таблице приведены данные по химическому составу свекловичного жома с использованием различных гидролиз-экстрагирующих реагентов.

Из представленных в таблице данных видно, что сахароза, содержащаяся в исходном жоме, была полностью гидролизована при использовании минеральной кислоты (проба 1). При использовании органической кислоты и комплекса ферментов (пробы 2 и 3) степень гидролиза сахарозы составила 50 % в обоих случаях, что, на наш взгляд, обусловлено только воздействием органической кислоты, а не комплекса фермен- тов, так как ее количество в экстрагенте в обоих случаях было одинаковым. Кроме этого, следует отметить, что под воздействием органической кислоты сахароза была гидролизована до молочной кислоты, как и в случае с минеральной кислотой, так как ни в жоме, ни в экстракте не были обнаружены редуцирующие вещества.

Химический состав свекловичного жома и пектинсодержащих экстрактов Chemical composition of beet pulp and pectin-containing extracts

|

Показатель |

Свекловичный жом |

Пектинсодержащий экстракт |

|||||

|

Исходный |

Проба 1 |

Проба 2 |

Проба 3 |

Проба 1 |

Проба 2 |

Проба 3 |

|

|

Содержание сухих веществ, % |

14,15±0,1 |

12,21±0,1 |

13,51±0,1 |

13,09±0,1 |

0,84±0,05 |

0,37±0,05 |

0,51±0,05 |

|

Содержание сахарозы, % |

0,30±0,05 |

Отсутствует |

0,15±0,05 |

0,15±0,05 |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Содержание редуцирующих веществ, % |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Содержание азотистых веществ, % |

1,53 |

1,42 |

1,49 |

1,49 |

0,05±0,01 |

0,03±0,01 |

0,02±0,01 |

|

В т. ч.: белкового происхождения |

1,28±0,06 |

0,75±0,04 |

1,07±0,05 |

0,92±0,05 |

Не опред. |

Не опред. |

Не опред. |

|

небелкового происхождения |

0,25±0,01 |

0,67±0,03 |

0,42±0,02 |

0,57±0,03 |

Не опред. |

Не опред. |

Не опред. |

|

Содержание золы, % |

1,44±0,07 |

1,41±0,07 |

1,41±0,07 |

1,41±0,07 |

0,03±0,01 |

0,03±0,01 |

0,03±0,01 |

|

Содержание пищевых волокон, % |

10,88 |

9,38 |

10,46 |

10,04 |

0,76 |

0,28 |

0,43 |

|

В т. ч.: целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса: |

6,59 |

6,20 |

6,52 |

6,20 |

0,15 |

0,03 |

0,08 |

|

целлюлозы |

3,84±0,19 |

3,80±0,19 |

3,82±0,19 |

3,65±0,18 |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

гемицеллюлозы |

2,75±0,14 |

2,40±0,12 |

2,70±0,14 |

2,55±0,13 |

0,15±0,01 |

0,03±0,01 |

0,08±0,01 |

|

комплекса пектиновых веществ: |

3,94 |

2,85 |

3,60 |

3,50 |

0,61 |

0,25 |

0,35 |

|

протопектина |

2,22±0,11 |

1,80±0,09 |

2,15±0,11 |

2,15±0,11 |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

пектина |

1,72±0,09 |

1,05±0,05 |

1,45±0,07 |

1,35±0,07 |

0,61±0,03 |

0,25±0,01 |

0,35±0,02 |

|

лигнина |

0,35±0,02 |

0,33±0,02 |

0,34±0,02 |

0,34±0,02 |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

Для удобства интерпретации данных таблицы рассчитана степень гидролиза веществ, формирующих состав свекловичного жома, в результате гидролиз-экстракции.

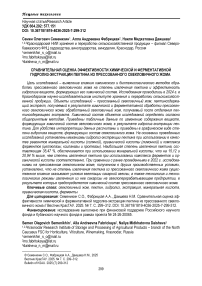

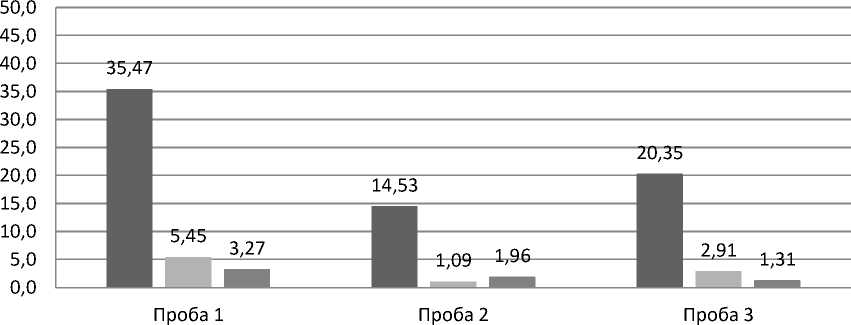

На рисунке 1 приведена степень гидролиза азотистых веществ, пищевых волокон и лигнина в зависимости от используемого реагента при гидролиз-экстракции пектина.

■ - cтепень гидролиза азотистых веществ;

■ - cтепень гидролиза пищевых волокон;

■ - cтепень гидролиза лигнина

Рис. 1. Степень гидролиза азотистых веществ, пищевых волокон и лигнина в зависимости от используемого реагента

The degree of hydrolysis of nitrogenous substances, dietary fiber and lignin depending on the reagent used

Из представленных на рисунке 1 данных видно, что под воздействием минеральной кислоты гидролиз веществ, формирующих химический состав свекловичного жома, происходит наиболее интенсивно.

Наименьшая степень гидролиза азотистых веществ установлена при использовании органической кислоты и составляет 0,65 %. При использовании комплекса ферментов, за счет наличия в его составе протеазы, степень гидролиза повышается и составляет 1,31 %, т. е. разница составляет 0,66 %. Таким образом, использование протеазы незначительно повышает степень гидролиза азотистых веществ. Наибольшая степень гидролиза азотистых веществ установлена при использовании минеральной кислоты и составляет 3,92 %.

Учитывая, что белки – наибольшая составная часть азотистых веществ, являются одним из компонентов, связывающих между собой слои, формирующие состав вторичной клеточной стенки, чем выше будет степень гидролиза белков, тем выше будет степень высвобождения пектина [14]. Учитывая это, минеральная кислота является наиболее предпочтительным реагентом для гидролиза белков, являющихся наибольшей составной частью азотистых веществ, с целью высвобождения пектина.

При использовании органической кислоты и комплекса ферментов (пробы 2 и 3) степень гидролиза лигнина составила 2,86 % в обоих случаях, что, на наш взгляд, обусловлено толь- ко воздействием органической кислоты, а не комплекса ферментов, так как ее количество в экстрагенте в обоих случаях было одинаковым. Наибольшая степень гидролиза лигнина – 5,71 % установлена при использовании минеральной кислоты. Учитывая это, минеральная кислота является наиболее предпочтительным реагентом для гидролиза лигнина.

Наименьшая степень гидролиза пищевых волокон – под воздействием органической кислоты (1,29 %), что свидетельствует о ее низкой эффективности в качестве гидролизующего реагента.

Следует отметить, что в случае использования органической кислоты для создания оптимальной реакции среды для воздействия ферментов, а именно целлюлазы и ксиланазы, эффективность гидролиза пищевых волокон возрастает до 3,77 %. Разница в 2,48 % обусловлена увеличением степени гидролиза целлюлозы и гемицеллюлоз, происходящим наряду с незначительным гидролизом пищевых волокон под воздействием органической кислоты.

Следует отметить, что степень гидролиза пищевых волокон при использовании минеральной кислоты наибольшая и составляет 6,80 %. На наш взгляд, это обусловлено тем, что минеральная кислота обеспечивает наиболее интенсивный гидролиз всех пищевых волокон, входящих в состав свекловичного жома. Учитывая это, минеральная кислота является наиболее предпочтительным реагентом для гидролиза пищевых волокон с целью высвобождения пектина.

Однако для оценки эффективности использования минеральной кислоты для экстракции пектина следует рассматривать степень гидро-

Вестник КрасГАУ. 2025. № 7 (220) лиза пищевых волокон, формирующих состав свекловичного жома, по отдельности.

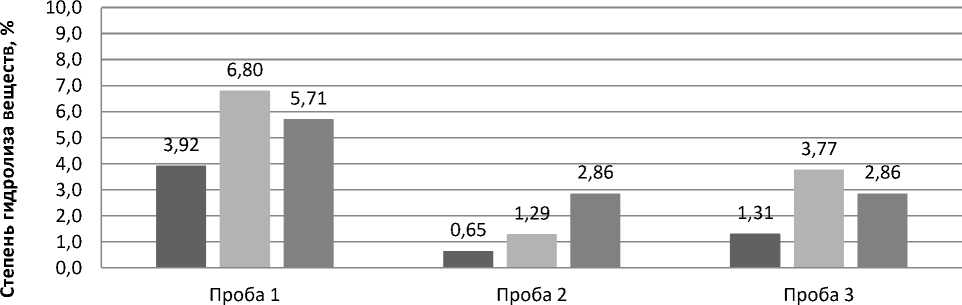

На рисунке 2 приведена степень гидролиза целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса и его компонентов в зависимости от используемого реагента при гидролиз-экстракции пектина.

■ - cтепень гидролиза целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса;

■ - cтепень гидролиза целлюлозы;

■ - cтепень гидролиза гемицеллюлоз

Рис. 2. Степень гидролиза целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса и его компонентов в зависимости от используемого реагента

The degree of hydrolysis of the cellulose-hemicellulose complex and its components depending on the reagent used

Из представленных на рисунке 2 данных видно, что механизм гидролиза целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса и его компонентов под воздействием минеральной кислоты, органической кислоты и комплекса ферментов различен.

Так, под воздействием органической кислоты гидролиз целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса и его компонентов незначителен.

При использовании комплекса ферментов обеспечивается равномерный гидролиз целлюлозы и гемицеллюлоз под воздействием целлюлазы и ксиланазы, степень которого составляет 4,95 и 4,36 % соответственно. В результате использования комплекса ферментов обеспечивается наибольшая степень гидролиза целлю-лозно-гемицеллюлозного комплекса, которая составляет 4,70 %.

При использовании минеральной кислоты гидролиз гемицеллюлоз происходит наиболее интенсивно, при этом степень гидролиза составляет 7,27 %, что на 2,91 % выше, чем при использовании комплекса ферментов, в то время как гидролиз целлюлозы незначителен и составляет 1,04 %, что на 0,52 % выше, чем при использовании в качестве гидролизующего реагента органической кислоты, однако на 3,91 % ниже, чем при использовании комплекса ферментов. В конечном итоге, степень гидролиза целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса при использовании минеральной кислоты составляет 3,64 %, что на 1,06 % ниже, чем при использовании комплекса ферментов.

Учитывая, что механизм гидролиза целлюлоз-но-гемицеллюлозного комплекса и его компонентов под воздействием минеральной кислоты и ферментов различен, делать однозначный вывод об эффективности какого-либо реагента для гидролиза целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса не представляется возможным.

Однако можно сделать вывод, что гидролиз целлюлозы наиболее эффективно протекает под воздействием комплекса ферментов, а гидролиз гемицеллюлоз – под воздействием минеральной кислоты.

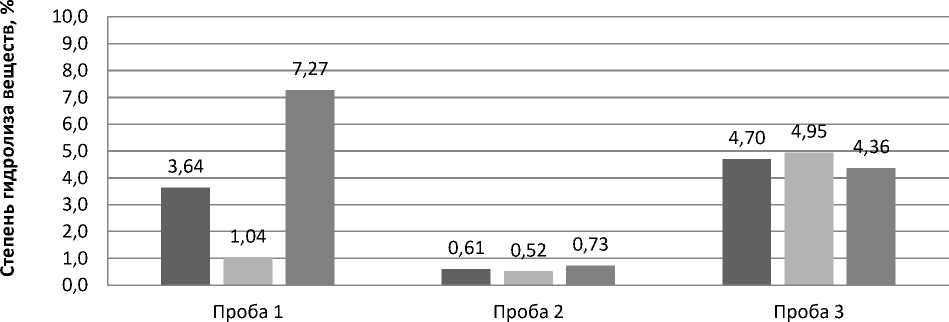

На рисунке 3 приведена степень гидролиза комплекса пектиновых веществ и его компонентов в зависимости от используемого реагента при гидролиз-экстракции пектина.

■ - cтепень гидролиза комплекса пектиновых веществ;

■ - cтепень гидролиза протопектина;

■ - степень гидролиза пектина

Рис. 3. Степень гидролиза комплекса пектиновых веществ и его компонентов в зависимости от используемого реагента

The degree of hydrolysis of the pectin complex and its components depending on the reagent used

Из представленных на рисунке 3 данных видно, что гидролиз комплекса пектиновых веществ и его компонентов под воздействием минеральной кислоты протекает наиболее интенсивно, а механизм гидролиза комплекса пектиновых веществ и его компонентов под воздействием органической кислоты и комплекса ферментов идентичен.

Отсутствие отличий в механизме гидролиза комплекса пектиновых веществ и его компонентов под воздействием органической кислоты и комплекса ферментов обусловлено тем, что в обоих случаях в гидролизе комплекса пектиновых веществ и его компонентов участвует только органическая кислота, в то время как ферменты, а именно целлюлаза, ксиланаза и протеаза, не оказывают никакого влияния, так как не имеют для этого необходимых активных центров.

При использовании минеральной кислоты степень гидролиза комплекса пектиновых веществ составляет 12,18 %, что на 9,90 % выше, чем при использовании органической кислоты и ферментов. Примечательно, что такая разница в большей степени обеспечена преобладанием гидролиза протопектина. Так, при использовании минеральной кислоты степень гидролиза протопектина на 15,77 % выше, чем при использовании органической кислоты и комплекса ферментов. Однако степень гидролиза пектина преобла- дает незначительно – на 2,33 %. Учитывая это, степень извлечения пектина при использовании минеральной кислоты должна быть выше, чем при использовании органической кислоты и комплекса ферментов, так как при гидролизе протопектина высвобождается пектин.

В конечном итоге, рассматривая полную картину механизма гидролиза веществ, формирующих химический состав свекловичного жома под воздействием различных реагентов, прослеживается тенденция, что наиболее эффективно гидролиз протекает под воздействием минеральной кислоты.

Однако следует учитывать, что целевым веществом при гидролиз-экстракции является пектин, а под воздействием минеральной кислоты его гидролиз протекает несколько интенсивнее, чем при использовании органической кислоты и ферментов. Поэтому, несмотря на обеспечение наиболее эффективной степени гидролиза веществ, формирующих химический состав свекловичного жома, на данном этапе делать вывод об эффективности использования минеральной кислоты следует только в контексте степени извлечения пектина.

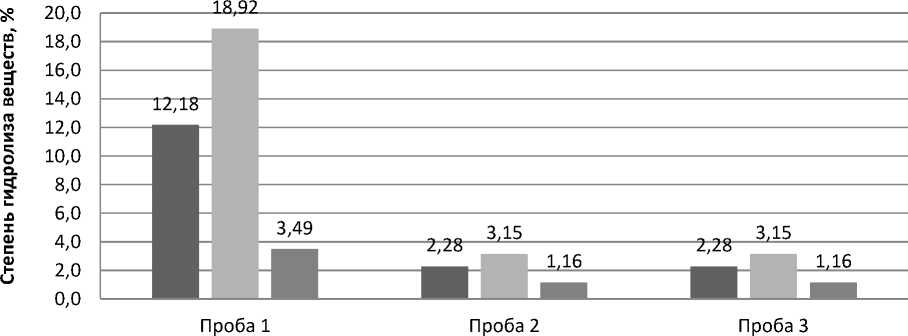

На рисунке 4 приведена степень извлечения пектина, гемицеллюлоз и азотистых веществ в зависимости от используемого реагента при гидролиз-экстракции пектина.

■ - степень извлечения пектина;

■ - степень извлечения гемицеллюлоз;

■ - степень извлечения азотистых веществ

Рис. 4. Степень извлечения пектина, гемицеллюлоз и азотистых веществ в зависимости от используемого реагента

The degree of extraction of pectin, hemicelluloses and nitrogenous substances depending on the reagent used

Из представленных на рисунке 4 данных видно, что наибольшая степень извлечения пектина, составляющая 35,47 %, обеспечивается при использовании минеральной кислоты, что на 15,12 и 20,94 % выше, чем степень извлечения пектина при использовании комплекса ферментов и органической кислоты соответственно.

Однако следует отметить, что наряду с увеличением степени извлечения пектина переход сопутствующих веществ в экстракт при использовании минеральной кислоты также интенсифицируется.

Так, степень извлечения гемицеллюлоз при использовании минеральной кислоты выше на 2,54 и 4,36 %, чем степень извлечения гемицеллюлоз при использовании комплекса ферментов и органической кислоты соответственно. Более интенсивное извлечение гемицеллюлоз при использовании минеральной кислоты объясняется, на наш взгляд, их более интенсивным гидролизом, как показано на рисунке 2, и высвобождением водорастворимых участков в экстракт. Менее интенсивный переход гемицеллюлоз в экстракт при использовании комплекса ферментов обусловлен их гидролизом под воздействием ксиланазы, присутствующей в экстракте.

Следует также отметить, степень извлечения белков при использовании минеральной кислоты выше на 1,96 и 1,31 %, чем степень извлечения гемицеллюлоз при использовании комплекса ферментов и органической кислоты соответственно. Более интенсивное извлечение азотистых веществ при использовании минеральной кислоты объясняется, на наш взгляд, более интенсивным гидролизом веществ, формирующих состав свекловичного жома, и высвобождением белков в экстракт. Менее интенсивный переход азотистых веществ в экстракт при использовании комплекса ферментов обусловлен их гидролизом под воздействием протеазы, присутствующей в экстракте.

Однако, следует отметить, что по результатам серии исследований, проведенной в рамках текущей работы, степень извлечения пектина значительно ниже, чем в проведенных ранее исследованиях – 20,35 % против 54,82 % [13]. На наш взгляд, это обусловлено качеством отобранного для исследований сырья. В более ранней работе в качестве объекта исследований был взят прессованный свекловичный жом, полученный на Курганинском сахарном заводе (Краснодарский край) из свеклы урожая 2022 г. в конце производственного сезона (третья декада октября), а для данной работы – прессованный свекловичный жом, полученный на Павлов- ском сахарном заводе (Краснодарский край) из свеклы урожая 2024 г. в середине производственного сезона (вторая декада сентября). На Курганинском сахарном заводе экстрагент для диффузионно-прессового извлечения сахарозы подготавливается по совместной схеме обработки аммиаксодержащего конденсата и жомопрессовой воды сернистым ангидридом, а также в обработанный экстрагент вносится сульфит кальция для увеличения упругости свекловичной стружки. При этом на Павловском сахарном заводе экстрагент подготавливается по раздельной схеме обработки – сернистым ангидридом обрабатывается только аммиаксодержащий конденсат, а жомопрессовая вода не обрабатывается.

Учитывая это, на наш взгляд, на степень извлечения пектина из прессованного свекловичного жома существенное влияние оказывают условия вегетации сахарной свеклы, а также технология и технологические режимы извлечения из нее сахарозы на свеклоперерабатывающем предприятии, в результате которых предопределяется химический состав прессованного свекловичного жома.

В конечном итоге, по результатам сравнительных исследований установлено, что наибольшая степень извлечения пектина из прессованного свекловичного жома обеспечивается при использовании для гидролиз-экстракции минеральной кислоты.

Следует отметить, что в результате извлечения пектина из прессованного свекловичного жома остаточное содержание в жоме целлю-лозно-гемицеллюлозного комплекса достаточно высокое. Так, массовая доля целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса в жоме до извлечения пектина составляла 46,57 % к а.с.в. (абсолютно сухому веществу), а после извлечения пектина увеличилась – в пробе 1 до 50,77 % к а.с.в., а в пробе 2 – до 48,26 % к а.с.в. В пробе 3 массовая доля целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса незначительно уменьшилась – до 47,36 % к а.с.в., что обусловлено воздействием целлюлазы и ксиланазы, как отмечено ранее.

Учитывая, что целлюлоза и гемицеллюлозы, наряду с пектином, также являются ценными биологически активными веществами, перспективным направлением дальнейших исследований является извлечение целлюлозы и гемицеллюлоз из свекловичного жома, подвергнутого экстракции пектина.

Заключение. На основании проведенных исследований установлены механизмы гидролиз-экстракции пектина при использовании в качестве реагентов минеральной кислоты, органической кислоты и комплекса ферментов:

-

1. Наибольшая степень гидролиза азотистых веществ свекловичного жома обеспечивается при использовании минеральной кислоты и составляет 3,92 %. При использовании органической кислоты степень гидролиза азотистых веществ составляет 0,65 %, использование протеазы незначительно повышает степень гидролиза азотистых веществ до 1,31 %.

-

2. Наибольшая степень гидролиза лигнина – 5,71 % обеспечивается при использовании минеральной кислоты. При использовании органической кислоты и комплекса ферментов степень гидролиза лигнина составляет 2,86 % в обоих случаях.

-

3. При использовании комплекса ферментов обеспечивается равномерный гидролиз целлюлозы и гемицеллюлоз под воздействием целлюлазы и ксиланазы, который составляет 4,95 и 4,36 % соответственно. В результате использования комплекса ферментов обеспечивается наибольшая степень гидролиза целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса, которая составляет 4,70 %.

-

4. При использовании минеральной кислоты гидролиз гемицеллюлоз происходит наиболее интенсивно, что обусловлено степенью гидролиза 7,27 %, в то время как гидролиз целлюлозы незначителен и составляет 1,04 %. В результате использования минеральной кислоты обеспечивается степень гидролиза целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса 3,64 %.

-

5. При использовании органической кислоты гидролиз целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса незначителен и составляет 0,61 %, при этом степень гидролиза целлюлозы составляет 0,52 %, а гемицеллюлоз – 0,73 %.

-

6. При использовании минеральной кислоты степень гидролиза комплекса пектиновых веществ составляет 12,18 %, что на 9,90 % выше, чем при использовании органической кислоты и комплекса ферментов. При этом степень гидролиза протопектина составляет 18,92 %, что на 15,77 % выше, чем при использовании органической кислоты и комплекса ферментов.

-

7. Наибольшая степень извлечения пектина, составляющая 35,47 %, обеспечивается при использовании минеральной кислоты, что на

-

8. На степень извлечения пектина из прессованного свекловичного жома существенное влияние оказывают условия вегетации сахарной свеклы, а также технология и технологические режимы извлечения из нее сахарозы на свеклоперерабатывающем предприятии, в результате

Вестник КрасГАУ. 2025. № 7 (220) которых предопределяется химический состав прессованного свекловичного жома.

-

9. Перспективным направлением дальнейших исследований является извлечение целлюлозы и гемицеллюлоз из свекловичного жома, так как массовая доля целлюлозно-гемицеллю-лозного комплекса в жоме, подвергнутом экстракции пектина, составляет 50,77 % к а.с.в.

15,12 и 20,94 % выше, чем степень извлечения пектина при использовании комплекса ферментов и органической кислоты соответственно.