Сравнительное исследование структуры личности у больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами с позиций психодинамической концепции личности Г. Аммона

Автор: Карвасарский Борис Дмитриевич, Колотальшикова Екатерина Андреевна, Караваева Татьяна Артуровна, Бабурин Игорь Николаевич, Лысенко Ирина Сергеевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Клиническая (медицинская) психология

Статья в выпуске: 18 (235), 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты сравнительного исследования структуры личности у больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами, проведенного с помощью «Я-структурного теста» Г. Аммона. Полученные данные позволяют определить ряд особенностей у рассматриваемых групп и наиболее точно и качественно проводить дифференциальную диагностику этих патологических состояний.

Невротические расстройства, неврозоподобные расстройства, дифференциальная диагностика невротических расстройств, "я-структурный тест" г. аммона

Короткий адрес: https://sciup.org/147159672

IDR: 147159672 | УДК: 616.89-008.891-07

Текст научной статьи Сравнительное исследование структуры личности у больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами с позиций психодинамической концепции личности Г. Аммона

Исследованию преморбидных характеристик личности больных с невротическими расстройствами и особенностям уже сформировавшейся невротической личности посвящены обширные исследования [3, 4, 7]. Однако, как правило, изучение характерологической структуры личности осуществлялось с применением типологического подхода (в основном с помощью стандартизованного клинического личностного опросника, например, адаптированного И.Н. Гильяшевой, Л.Н. Собчик и Т.Л. Федоровой полного варианта MMPI) и теории черт (наиболее часто используется личностный опросник Г.Ю. Айзенка EPI). Проведенное предварительное исследование больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами с применением этих методологических подходов показало наличие значительного сходства изучаемых личностных характеристик у пациентов обеих нозологических групп. В этой связи для поиска имеющихся различий оказалось адекватным использование русскоязычной версии Я-структурного теста (ISTA), созданного немецкими психоаналитиками на основе концепции личности Г. Аммона [1]. Данная методика, разработанная авторами в соответствии с принципами динамической психиатрии, позволяет целостно описать структуру личности [6].

Обследованы 123 больных, находившихся на стационарном лечении в отделении неврозов и психотерапии Института В.М. Бехтерева, в том числе 90 - с невротическими расстройствами и 33 - с неврозоподобными нарушениями.

У больных с невротическими расстройствами по сравнению с пациентами с неврозоподобными нарушениями получены существенно более низкие значения по шкалам, характеризующим Эго-функции отграничения: «Конструктивное внутреннее Я-отграни-чение» (0'1) (6,94 ± 0,23 и 8,18 ± 0,49 соответственно) и «Конструктивное внешнее Я-отграничение» (О1) (6,20 ± 0,22 и 7,09 ± 0,42) (табл. 1).

Полученные данные позволяют утверждать, что у больных с неврозоподобными расстройствами лучше функционирует внутренний барьер, с одной стороны, отделяющий, а с другой - связывающий бодрствующее сознание индивида и его неосознаваемые психологические установки (бессознательные мысли, представления, чувства, стремления и т.д.).

Функция такой внутренней границы определяется как необходимостью защиты «Я» от переживания противоречивых внутренних психологических феноменов (к каковым относятся, прежде всего, внутриличностные конфликты), вносящих «беспорядок» в душевную жизнь и дезорганизующих ее, так и важностью представленности последних в целостной психической жизни личности. Для полноценно функционирующего, хорошо адаптированного индивида чрезвычайно значимо, чтобы содержание бессознательного, как бы оно ни понималось, могло сообщать о себе, не нарушая актуального взаимодействия с реальностью и не вызывая чрезмерные негативные аффективные переживания.

Сравнение показателей «Я-структурного теста» (ISTA) у больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами

Таблица 1

|

Показатель |

Невротические расстройства |

Неврозоподобные расстройства |

Значения U-критерия Mann-Whitney |

|||

|

средний ранг |

сумма рангов |

средний ранг |

сумма рангов |

и |

Р |

|

|

Конструктивная агрессия (А1) |

57,95 |

5215,5 |

73,05 |

2410,5 |

1120,5 |

0,036 |

|

Деструктивная агрессия (А2) |

60,25 |

5422,5 |

66,77 |

2203,5 |

1327,5 |

0,366 |

|

Дефицитарная агрессия (АЗ) |

63,71 |

5733,5 |

57,35 |

1892,5 |

1331,5 |

0,378 |

|

Конструктивная тревога (С1) |

57,86 |

5207 |

73,30 |

2419 |

1112 |

0,032 |

|

Деструктивная тревога (С2) |

65,34 |

5880,5 |

52,89 |

1745,5 |

1184,5 |

0,085 |

|

Дефицитарная тревога (СЗ) |

59,42 |

5348 |

69,03 |

2278 |

1253 |

0,182 |

|

Конструктивное внешнее Я-отграничение (О1) |

58,16 |

5234,5 |

72,47 |

2391,5 |

1139,5 |

0,046 |

|

Деструктивное внешнее Я-отграничение (02) |

62,87 |

5658 |

59,64 |

1968 |

1407 |

0,653 |

|

Дефицитарное внешнее Я-отграничение (03) |

63,84 |

5745,5 |

56,98 |

1880,5 |

1319,5 |

0,342 |

|

Конструктивное внутреннее Я-отграничение (0'1) |

57,13 |

5141,5 |

75,29 |

2484,5 |

1046,5 |

0,012 |

|

Деструктивное внутреннее Я-отграничение (0'2) |

62,38 |

5614,5 |

60,95 |

2011,5 |

1450,5 |

0,842 |

|

Дефицитарное внутреннее Я-отграничение (0'3) |

63,69 |

5732,5 |

57,38 |

1893,5 |

1332,5 |

0,381 |

|

Конструктивный нарциссизм (N1) |

58,99 |

5309,5 |

70,20 |

2316,4 |

1214,5 |

0,120 |

|

Деструктивный нарциссизм (N2) |

63,42 |

5707,5 |

58,14 |

1918,5 |

1357,5 |

0,464 |

|

Дефицитарный нарциссизм (N3) |

64,23 |

5780,5 |

55,92 |

1845,5 |

1284,5 |

0,249 |

|

Конструктивная сексуальность (S1) |

59,37 |

5343 |

69,18 |

2283 |

1248 |

0,174 |

|

Деструктивная сексуальность (S2) |

63,47 |

5712 |

58,00 |

1914 |

1353 |

0,448 |

|

Дефицитарная сексуальность (S3) |

59,97 |

5397,5 |

67,53 |

2228,5 |

1302,5 |

0,288 |

|

Всего больных |

90 |

33 |

||||

Косвенным образом на принципы работы подобного барьера, внутренней границы указывал еще Л.С. Выготский: «Бессознательное не отделено от сознания какой-то непроходимой стеной. Процессы, начинающиеся в нем, часто имеют свое продолжение в сознании, и, наоборот, многое сознательное вытесняется нами в подсознательную сферу. Существует постоянная, ни на минуту не прекращающаяся, живая динамическая связь между обеими сферами нашего сознания» [2].

Авторы Я-структурного теста Аммона полагали, что адекватно функционирующее внутреннее Я-отграничение обеспечивает прежде всего способность эффективно распоряжаться и распределять свое время (утверждения типа «Я хорошо распределяю свое время», «Я всегда могу найти время для важных дел»); получать удовлетворение от своих фантазий и сновидений, умение отличать их от реальности {«Меня радуют мои фантазии», «Меня устраивает мой сон»); а также возможность идентифицировать и вербализо-вывать свои эмоциональные состояния. При этом до сознания индивида допускаются эмоции широкого спектра, однако он остается способен самостоятельно противодействовать переполнению психики такими чувствами, как страх, печаль, тревога и другими негативными аффектами, что обеспечивает в целом позитивный фон настроения («Моя жизнь богата эмоциями», «В моей повседневной жизни больше радости, чем огорчений»).

Иными словами, у больных с невротическими расстройствами по сравнению с пациентами с неврозоподобными нарушениями отмечается большая рассогласованность аффективного опыта, дисбаланс мыслей и чувств, эмоций и действий. У них в большей степени выражена недифференцированность восприятия и описания различающихся психических состояний, что приводит к характерным для больных с невротическими расстройствами трудностям в разграничении чувств и телесных ощущений, к частому непониманию своих отношений и внутренних установок. Помимо этого, недостаток конструктивного внутреннего Я-отграни-чения у пациентов с невротическими расстройствами обуславливает дефицит способности к продуктивной психической концентрации, что делает их менее собранными, неорганизованными в сравнении с больными с неврозоподобными нарушениями.

В более широком смысле (выходящим за рамки концепции авторов теста) можно говорить о том, что у больных с неврозоподобными нарушениями лучше развита способность осознавать те бессознательные побуждения, которые лежат в основе очагов скрытого психического напряжения, порождающих трудности психологической адаптации, вплоть до развития симптомов нервно-психического заболевания. При этом более гибкое внутреннее отграничение делает у них возможным адекватное вытеснение импульсов, не имеющих невротическую природу. Напротив, для пациентов с невротическими расстройствами многие отношения, установки, переживания, составляющие внутренний мир, остаются не осознаваемыми, и вызываемые ими побуждения обусловливают поведение, непонятное ни для самого больного, ни для окружающих.

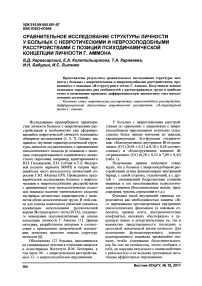

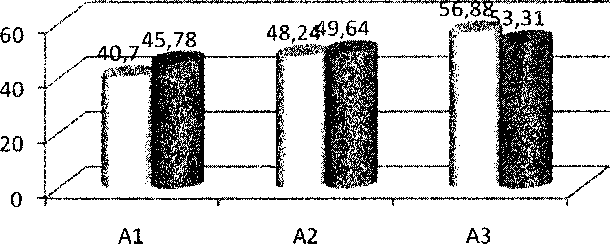

В целом, несмотря на различие значений шкалы «конструктивного внутреннего Я-отграничения», у больных и с невротическими, и с неврозоподобными расстройствами преобладают показатели деструктивного развития этой Я-функции (рис. 1).

Слишком жесткие границы приводят к обособлению обследованных пациентов от мира собственных неосознаваемых чувств и фантазий, к обеднению внутренних аспектов жизнедеятельности.

Шкала «конструктивного внешнего Я-отграничения» (О1) показывает степень развития и гибкости границы, с одной стороны, позволяющей индивиду сохранять свою автономию (в широком смысле этого слова) от социума, а с другой - дающую возможность вступать в тесные, доверительные межличностные контакты.

Полученные данные позволяют говорить о том, что у больных с неврозоподобными расстройствами внешняя граница, так же, как и внутренняя, более гибкая, чем у пациентов с невротическими расстройствами. Это означает, что у них лучше развита способность принимать самостоятельные решения (независимые от мнения референтной группы) и, как следствие, брать на себя ответственность за свои действия; они могут более жестко отстаивать свои интересы, способны при необходимости отказать другому человеку, не испытывая при этом вины и не вступая в конфликт. Несмотря на то, что пациенты с неврозоподобными расстройствами более независимы в формировании своих целей и задач, их стремления и потребности чаще чем у больных с невротическими расстройствами согласуются с требованиями окружающих, что позволяет им выбирать более адекватную стратегию поведения, учитывающую и изменяющую актуальную ситуацию и собственные жизненные планы.

У больных с невротическими расстройствами соответственно способность к контролю межличностной дистанции более нарушена, что создает им трудности в установлении оптимальных межличностных контактов. В отличие от пациентов с неврозоподобными нарушениями они чаще не могут поставить и последовательно отстаивать личностно значимые цели, согласующиеся с наличным контекстом интерперсональных отношений. Их социальное поведение характеризуется меньшей спонтанностью, открытостью, общительностью, доверительностью, они более чувствительны к критическим за-

□ Невротические расстройства и Неврозоподобные расстройства

Рис. 1. Сравнительная характеристика показателей функции внутреннего Я-отграничения тревоги по тесту ISTA у пациентов обследованных групп

мечаниям других людей и поэтому стараются их избегать.

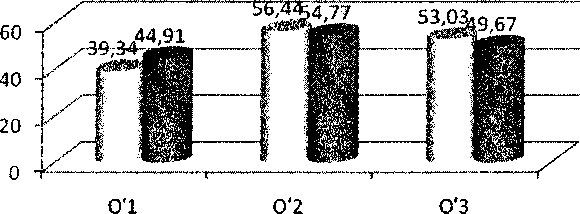

Однако представленные на рис. 2 данные свидетельствуют, что, несмотря на более высокие значения по шкале конструктивного внешнего Я-отграничения (01) у больных с неврозоподобными расстройствами, в обеих нозологических группах преобладают показатели деструктивного внешнего Я-отграни-чения (02), что отражает специфику характера нарушений внешней границы Я - чрезмерная жесткость, препятствующая продуктивной коммуникации, мешающая больным адекватно интегрировать новый жизненный опыт, развивая свою личность.

При сравнении средних значений шкалы «конструктивная тревога» (С1) у больных с невротическими (6,49 ± 0,25) и неврозоподобными (7,58 ± 0,50) расстройствами получены статистически достоверные отличия (см. табл. 1).

В концепции динамической психиатрии, положенной в основу «Я-структурного теста», конструктивная тревога (и соответственно ее отражение в значениях по шкале С1) понима- ется как способность индивида переносить весь спектр переживаний, связанных с тревогой, не впадая при этом в состояние эмоциональной дезорганизации деятельности, как умение использовать тревогу в адаптивном ключе, т.е. действовать в реальном мире, понимая его подлинные опасности, возможность непредсказуемого и неблагоприятного стечения обстоятельств. В этой связи конструктивная тревога предполагает наличие хорошо развитой способности дифференцировать реально существующие угрозы и необоснованные, беспочвенные опасения и страхи.

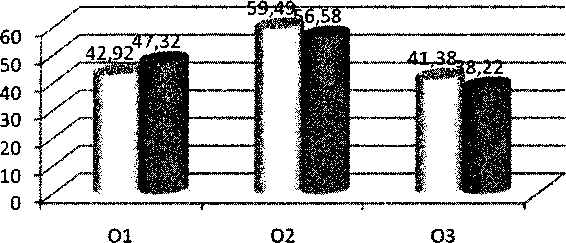

Таким образом, у больных с невротическими расстройствами тревога в меньшей степени, в отличие от пациентов с неврозоподобными нарушениями, выполняет функцию мобилизующего механизма, гибко согласующего уровень активности с действительной сложностью актуально переживаемой ситуации (о чем свидетельствуют высокие показатели (в Т-баллах) шкалы «деструктивная тревога» (С2), представленные на рис. 3).

Большинство больных с невротическими расстройствами с трудом могут адекватно

□ Невротические расстройства В Неврозоподобные расстройства

Рис. 2. Сравнительная характеристика показателей функции внешнего Я-отграничения тревоги по тесту ISTA у пациентов обследованных групп

□ Невротические расстройства

в Неврозоподобные расстройства

Рис. 3. Сравнительная характеристика показателей тревоги по тесту ISTA у пациентов обследованных групп

оценивать степень угрозы тех или иных ситуаций, у них чаще отмечается чрезмерно выраженная, дезинтегрирующая поведение переоценка величины опасности, что приводит к ослаблению, а во многих случаях и нарушению эмоциональной регуляции деятельности, на что указывают почти все исследователи, занимающиеся этой проблемой.

Для пациентов с неврозоподобными расстройствами также характерно преобладание повышенной тревожности, однако у них она в меньшей степени сказывается на способности претворять в жизнь личностно значимые цели и планы, т.е. они лучше умеют справляться со своим страхом для получения нового опыта и совершения ответственного выбора. В экстремальных ситуациях (к которым можно отнести появление новых связанных с риском задач) они чаще принимают обоснованные, взвешенные решения. С целью снижения эмоционального напряжения пациенты с неврозоподобными расстройствами более активно ищут помощи и обращаются за социальной поддержкой: привлекают окружающих для разрешения собственных сомнений, опасений и страхов и, в свою очередь, могут чувствовать тревожные переживания других людей и способствовать разрешению их волнений.

Больные с невротическими и неврозоподобными расстройствами статистически достоверно различаются в степени выраженности такой структурной личностной составляющей, как «конструктивная агрессия» (А1) - 7,06 ± 0,29 и 8,24 ± 0,59 соответственно.

В концепции динамической психиатрии агрессия рассматривается как центральная Я-функция, обеспечивающая активно-приспособительный характер поведения индивида, как деятельность, связанная с формированием и отстаиванием собственных интересов, направленная на преодоление встречающихся трудностей. Необходимым аспектом конструктивной агрессии является способность завязывать и поддерживать контакты с другими людьми.

Таким образом, в настоящем исследовании показано, что больные с невротическими расстройствами руководствуются менее активным и деятельным подходом к жизни, нежели пациенты с неврозоподобными нарушениями. На когнитивном и поведенческом уровнях это означает, что они менее способны определять для себя и планомерно реализовывать (особенно в неблагоприятных обстоятельствах) самостоятельные, а не социально навязываемые, жизненные цели, задачи, идеи и мнения. Кроме того, больные с невротическими расстройствами реже стремятся к установлению межличностных контактов, на что указывает и соотношение значений шкал, характеризующих другие Я-функции, в частности внешнего Я-отграничения и тревоги. Причиной социального избегания, характерного для пациентов этой нозологической группы, может быть недостаток умения выражать и отстаивать свои мнения, чувства и желания непосредственно в контакте с другими людьми, поэтому в кризисных, конфликтных ситуациях они склонны либо к уклонению от конструктивной дискуссии, к позиции соглашательства, либо к обесцениванию, а затем и разрыву социальных связей.

У больных с неврозоподобными расстройствами, напротив, больше выражена потребность в собственном личностном развитии, шире круг интересов, они более коммуникабельны и могут открыто проявлять свои эмоциональные переживания в общении с окружающими, более способны к конструктивному преодолению трудностей и межличностных конфликтов.

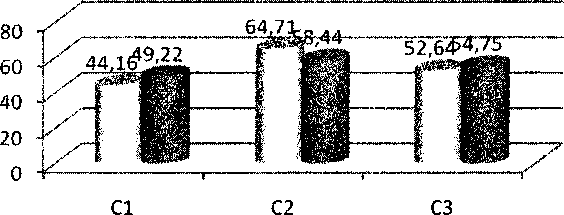

В то же время, несмотря на различия по шкале «конструктивная агрессия», и в первой, и во второй обследованной группе определяется преобладание дефицитарной агрессивности (рис. 4), что отражает общее снижение активности, потребности в изменении неудовлетворяющих жизненных условий, неопределенность жизненных планов, несформированность системы ценностных ориентаций, закрытость для окружающих людей и нового опыта.

«Я-структурный тест» помимо 18 первичных шкал содержит также 3 интегративные шкалы, позволяющие оценить общую выраженность конструктивной, деструктивной и дефицитарной составляющей Я-организации. Эти шкалы так же, как и специальные индексы, соотносящие в единой оценке выраженность разнонаправленных (адаптационных и дезадаптирующих) личностных тенденций, составляют методику оценки психического здоровья (МОПЗ) — систему психодиагностических шкал, позволяющих интегрально оценить важнейшие показатели психического здоровья [5].

Исследование больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами с помощью этой методики показало наличие значимых различий по интегративной шкале «конструктивность»(табл. 2).

В первой группе показатель конструктивности составляет 41,42 ± 1,13, во второй группе - 47,46 ± 2,59. В этом случае можно говорить о том, что пациенты с невротическими расстройствами обладают меньшим общим адаптационным потенциалом и меньшей способностью противостоять неблагоприятным обстоятельствам, они хуже умеют определять

□ Невротические расстройства ■ Неврозоподобные расстройства

Рис. 4. Сравнительная характеристика показателей агрессии по тесту ISTA у пациентов обследованных групп

Таблица 2

Сравнение показателей методики оценки психического здоровья (МОПЗ) у больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами

У пациентов с невротическими расстройствами также обнаруживаются достоверно более низкие (10,08 ± 1,89), чем у больных с неврозоподобными нарушениями (18,97 ±3,04) средние значения индекса «компенсации» (а). Этот индекс отражает уровень компенсированности психопатологической стигматизации. Полученные результаты свидетельствуют о наличии более высоких адаптационных ресурсов у больных неврозоподобными нарушениями, у них лучше развит контроль над своими эмоциональными состояниями и поведением, преобладают зрелые формы реагирования, больше согласованность собственной активности с чувствами и потребностями окружающих. Для пациентов с невротическими расстройствами, напротив, более характерны дезадаптирующие формы переживаний и поведения, являющихся следствием существенных нарушений в системе значимых отношений. Они также более склонны к формированию изолирующего межличностного пространства, ограничивающего развитие коммуникативного потенциала личности.

Средние значения индекса «реализации» (Р) так же, как и ранее описанного индекса «компенсации» (а), достоверно выше у больных с неврозоподобными расстройствами (18,69 ± 3,60 и 10,18 ± 2,01 соответственно).

Данный индекс отражает соотношение величины адаптационного потенциала и уровня психической активности личности. Таким образом, у пациентов с невротическими расстройствами диагностирована относительная недостаточность, по сравнению с больными с неврозоподобными нарушениями, потенциала к развитию, способности к формированию и отстаиванию собственных целей и позиций, стремления к построению и поддержанию тесных, доверительных взаимоотношений.

Выводы

Применение психодинамического подхода к целостной оценке структуры личности в совокупности ее здоровых и патологически измененных аспектов, позволяет выделить ряд отличий между исследованными больными. Так, проведенное обследование показало, что пациенты с неврозоподобными расстройствами обладают более высоким потенциалом конструктивности, в частности их межличностное функционирование, взаимоотношения между сознательными и бессознательными составляющими психики, а также характер активности более адаптивны, что позволяет им эффективнее справляться с разнообразными стрессовыми ситуациями, неизбежно возникающими в процессе жизнедеятельности.

Список литературы Сравнительное исследование структуры личности у больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами с позиций психодинамической концепции личности Г. Аммона

- Аммон, Г. Динамическая психиатрия/Г. Аммон. -СПб., 1996. -197 с.

- Выготский, Л.С. Психология искусства/Л.С. Выготский. -М., 1965. -С. 94.

- Карвасарский, Б.Д. Неврозы/Б.Д. Карвасарский. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Медицина, 1990. -576 с.

- Мясищев, В.Н. Личность и неврозы/В.Н. Мясищев. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. -426 с.

- Тупицын, Ю.Я. Я-структурный тест Аммона. Опросник для оценки центральных личностных функций на структурном уровне: пособие для психологов и врачей/Ю.Я. Тупицын, В.В. Бочаров, Т.В. Алхазова. -СПб., 1998. -70 с.

- Тупицын, Ю.Я. Исследование и оценка нервно-психического здоровья населения: методические рекомендации/Ю.Я. Тупицын, В.В. Бочаров, Б.В. Иовлев, С.П. Жук. -СПб., НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2000. -26 с.

- Ушаков, Г.К. Пограничные нервно-психические расстройства/Г.К. Ушаков. -М., 1987. -304 с.