Сравнительный анализ исходов хирургического лечения пациентов после артродеза и подвешивающей артропластики седловидного сустава

Автор: Афанасьев А.О., Чижов А.Е., Абдиба Н.В., Родоманова Л.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.31, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Артроз трапецио-пястного сустава считается часто встречающейся патологией, приводящей к прогрессирующей потере функциональности I пальца кисти. Основными хирургическими методами лечения данного заболевания являются артродез седловидного сустава и подвешивающая артропластика первой пястной кости. В научных публикациях в данный момент нет единого мнения, какой из вариантов лечения оптимальный. Цель работы — сравнение исходов хирургического лечения пациентов с артрозом первого запястнопястного сустава после артродеза и подвешивающей артропластики седловидного сустава. Материалы и методы. Проанализированы результаты дои послеоперационного обследования 60 пациентов, которым выполнены артродез I запястно-пястного сустава (n = 29) и подвешивающая артропластика первой пястной кости (n = 31): жалобы, функция исследуемой конечности по опроснику Quick DASH, уровень боли по шкале VAS, функциональность I пальца по тесту Kapandji Thumb Opposition Scores. Результаты. Выявлено статистически значимое снижение интенсивности боли по шкале VAS (p < 0,001) и улучшение функции верхней конечности по шкале Quick DASH в результате обоих вариантов хирургического лечения. Эффективность хирургических методов отличалась только медианой сроков гипсовой иммобилизации. Длительность послеоперационной иммобилизации в группе пациентов с выполненным артродезом статистически значимо выше (p = 0,004), чем среди пациентов, которым проведена подвешивающая артропластика. Статистически значимых различий между двумя группами тяжелой и нетяжелой ручной трудовой деятельности пациентов не выявлено (коэффициент Пирсона = 0,311). Обсуждение. Полученные результаты имеют показатели отличные от опубликованных в литературных источниках. Зависимость функциональных результатов от вида трудовой деятельности пациентов при обоих методах хирургического лечения не подтверждена. Выбор между трапецио-пястным артродезом и подвешивающей артропластикой I пястной кости, основанный на критерии тяжести труда, не всегда является верным. Увеличенные сроки гипсовой иммобилизации в группе артродеза седловидного сустава подтверждаются литературными данными и связаны с осложнениями этого варианта лечения. Заключение. В результате проведенного статистического анализа значимых различий между исходами артродезов седловидного сустава и подвешивающей артропластики I пястной кости не выявлено.

Артроз, трапецио-пястный сустав, подвешивающая артропластика, артродез

Короткий адрес: https://sciup.org/142245096

IDR: 142245096 | УДК: 616.727.61-089.881:616.727.61-089.844:616-089.168 | DOI: 10.18019/1028-4427-2025-31-2-175-182

Текст научной статьи Сравнительный анализ исходов хирургического лечения пациентов после артродеза и подвешивающей артропластики седловидного сустава

Трапецио-пястный сустав (седловидный сустав, первый запястно-пястный сустав) является одной из распространенных локализаций дегенеративных артрозных изменений кисти, по частоте возникновения уступающей лишь дистальным межфаланговым суставам [1, 2]. По данным исследований, артроз трапецио-пястного сустава встречается у 20 % населения старше 55 лет, при этом более чем в 36 % случаев данной патологии подвержены женщины в постменопаузальном периоде [3–5]. Артроз седловидного сустава сопровождается прогрессирующей потерей функции I пальца, что характеризуется болевым синдромом, нарушением щипкового хвата и постепенно нарастающей деформацией костносвязочных структур [6, 7]. Для оценки артрозных изменений и определения стратегии лечения существует рентгенологическая классификация Eaton – Littler, состоящая из четырех стадий и включающая следующие критерии тяжести патологии: сужение суставной щели, субхондральный остеосклероз, наличие остеофитов [8]. На первых стадиях заболевания возможно консервативное лечение, однако в большинстве случаев пациенты обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях дегенеративных изменений в суставе при выраженной деформации первого луча, требующей хирургической коррекции [9, 10].

Основными хирургическими методами лечения артроза трапециопястного сустава являются артродез и подвешивающая артропластика I пястной кости, но в отечественной и зарубежной литературе отсутствует единое мнение, какой из способов оперативного лечения оптимальный [11–13].

Некоторые авторы считают подвешивающую артропластику «золотым стандартом» в лечении артроза первого запястно-пястного сустава, другие склоняются к выбору трапецио-пястного артродеза, который, несмотря на уменьшение диапазона движений первого луча, сохраняет большую в сравнении с подвешивающей пластикой силу щипкового хвата [14–17]. Исследование M.J. Barakat et al. показало, что при наличии ограничения движений в одном из суставов первого луча происходит компенсация движений в смежных суставах, способная несколько нивелировать сниженный вследствие артродеза функциональный объем [18].

Продолжающаяся дискуссия о выборе хирургического метода лечения артроза первого запястно-пястного сустава при противоречивых литературных данных явилась причиной проведения сравнительного анализа исходов хирургического лечения пациентов после выполнения артродеза и подвешивающей артропластики седловидного сустава.

Цель работы — сравнение исходов хирургического лечения пациентов с артрозом первого запястнопястного сустава после артродеза и подвешивающей артропластики седловидного сустава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования . Одноцентровое когортное ретроспективное исследование, выполненное в соответствии с рекомендациями STROBE.

Условия и сроки проведения . Включены данные ретроспективного анализа историй болезни и лучевых методов обследования 60 пациентов, разделенных на две группы: группа 1 — с артродезом первого трапецио-пястного сустава ( n = 29), группа 2 — с подвешивающей артропластикой первой пястной кости ( n = 31). Все пациенты получили хирургическое лечение в плановом порядке в условиях НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена в период с 2020 по 2023 гг.

Критерии соответствия : пациенты с артрозом первого запястно-пястного сустава III стадии по классификации Eaton – Littler, которым выполнены артродез либо подвешивающая артропластика.

Критерии невключения : пациенты с врожденными пороками развития кисти, тяжёлыми травмами кисти в анамнезе (минно-взрывные, ожоги и пр.), нейропатией верхних конечностей, системными заболеваниями, в том числе аутоиммунными (СКВ, склеродермия, серопозитивный ревматоидный артрит).

Методы сбора и анализа данных . Для оценки отдаленных результатов хирургического лечения проводили коммуникацию с пациентами путем удаленного обследования и опроса с помощью стандартных анкет. Оценку функции кисти и болевого синдрома выполняли на основе субъективных критериев с использованием опросников Quick DASH ( англ .: Disability of the Arm, Shoulder and Hand) и VAS ( англ .: Visual Analogue Scale). Измерение объема противопоставления I пальца осуществляли с помощью теста Kapandji Thumb Opposition Scores. Информированное согласие на обработку данных и включении их в исследование получено от всех пациентов.

Описание медицинского вмешательства. Все хирургические вмешательства проводил один хирург-исследователь в условиях операционной, в положении пациента лежа на спине с укладкой верхней конечности на приставном столике под проводниковой анестезией в зоне плечевого сплетения и вну- тривенной седацией с мониторингом витальных функций пациента. После установки кровоостанавливающего жгута в области верхней трети предплечья производили доступ к первому запястно-пястному суставу. При осуществлении подвешивающей артропластики выполняли продольный разрез до 5 см в области трапецио-пястного сустава по тыльно-лучевой стороне. Далее после капсулотомии производили удаление кости трапеции и видимых остеофитов. После чего осуществляли фигурный доступ в зоне первого костно-фиброзного канала сухожилий разгибателей и визуализировали сухожилие длинной отводящей мышцы I пальца. Из области сухожильно-мышечного перехода брали отщеп с лучевой стороны сухожилия длинной отводящей мышцы до ее дистального прикрепления. Отщеп проводили под сухожилиями длинной отводящей мышцы и короткого разгибателя I пальца. Выполняли рассечение по средней линии сухожилия длинного лучевого разгибателя запястья размером до 1 см. Отщеп пропускали через сформированное отверстие, определяли оптимальное натяжение сухожилия. Далее отщеп обвивали вокруг сухожилий длинной отводящей мышцы I пальца и короткого разгибателя I пальца и прошивали с сухожилием длинного разгибателя запястья нитью Пролен 3/0. Из оставшегося сухожильного отщепа формировали сухожильный клубок (теноболл), далее укладывали и подшивали к остаточной полости после удаления кости трапеции. Выполняли шов капсулы сустава и ушивание раны. При проведении артродеза первого запястно-пястного сустава производили продольный доступ в области сустава длиной до 5 см. После капсулотомии выполняли резекцию суставных поверхностей основания первой пястной кости и кости трапеции до субхондральной кости. Далее выполняли предварительную фиксацию I пальца в функциональном положении 30° приведения и 15° лучевого отклонения при помощи двух спиц Киршнера. Окончательную фиксацию производили при помощи Т-образной пластины толщиной 1,0 мм, обращенной широким основанием к кости трапеции и узким к пястной кости, фиксированной винтами 2,0 мм. После чего выполняли шов капсулы сустава и ушивание раны.

Статистическая обработка данных . Статистический анализ выполнен в IBM SPSS Statistics 26. Нормальность распределения исходных данных проверяли с помощью критерия Шапиро – Уилка (группа артродез n = 29; подвешивающая пластика n = 31), где при p > 0,05 распределение считали нормальным, при p < 0,05 отличным от нормального. В исследуемых группах сравнение номинальных бинарных показателей (пол, доминирующая конечность, наличие жалоб, вредных привычек, реабилитация в послеоперационном периоде) выполняли с использованием четырехпольных таблиц с расчетом критерия Фишера. Сравнение двух независимых групп по показателям qDASH до, qDASH после операции выполняли с использованием критерия t-Стьюдента (с учетом нормального распределения данных), VAS до, VAS после операции, Kapandji score — с использованием критерия Манна – Уитни (распределение отличное от нормального). Зависимые группы по показателям qDASH до и после операции анализировали с использованием парного критерия t-Стьюдента; по показателям VAS до и после операции — по критерию Уилкоксона. Сравнительный анализ групп в зависимости от деятельности пациента (тяжелый физический труд / нетяжелый физический труд) изучали с помощью построения четырехпольных таблицы и расчета по критерию Пирсона с визуальным отображением в нормированных гистограммах с накоплением.

Исследование одобрено этическим комитетом учреждения и проведено в соответствии с этическими стандартами, изложенными в Хельсинкской декларации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наиболее часто хирургическое лечение проводили на доминирующей руке пациентов (в группе 1 — 68,9 %; в группе 2 — 80,6 %). В большинстве случаев жалобами пациентов на момент обращения являлась боль (в группе 1 — 72,4 %; в группе 2 — 80,6 %). Травмы оперированной кисти не наблюдали ни у одного из исследуемых пациентов. У большинства пациентов не было вредных привычек и хронических заболеваний. Большинство пациентов обеих групп не проходили реабилитацию с кистевым терапевтом (группа 1 — 72,4 %; группа 2 — 64,5 %). В группе 1 тяжелые физические нагрузки испытывали 51,7 % пациентов, в группе 2 — только 38,7 % (табл. 1).

По результатам проведенного статистического анализа значимых различий между независимыми группами (артродез и подвешивающая артропластика) по показателям опросника Quick DASH, визуальной аналоговой шкалы боли VAS и тесту противопоставления I пальца Kapsandji Score не выявлено (табл. 2).

В результате обоих вариантов хирургического лечения выявлено статистически значимое снижение интенсивности боли по шкале VAS ( p < 0,001) и улучшение функции верхней конечности по шкале Quick DASH (табл. 3). Эффективность вариантов лечения отличается только медианой сроков гипсовой иммобилизации.

Таблица 1

Общая характеристика исследуемых пациентов

|

Показатели |

Группа 1 ( n = 29) |

Группа 2 ( n = 31) |

Уровень статистической значимости ( р ) |

||

|

Пол |

мужчины |

абс. |

12 |

7 |

0,166 |

|

% |

41,4 |

22,6 |

|||

|

женщины |

абс. |

17 |

24 |

||

|

% |

58,6 |

77,4 |

|||

|

Возраст, полных лет |

M ± SD |

59,79 ± 14,044 |

57,97 ± 12,674 |

0,6 |

|

|

(95 % ДИ) |

(54,45–65,14) |

(53,32–62,62) |

|||

|

Конечность |

доминирующая |

абс. |

20 |

25 |

0,376 |

|

% |

68,9 |

80,6 |

|||

|

недоминирующая |

абс. |

9 |

6 |

||

|

% |

31 |

19,3 |

|||

|

Жалобы на момент госпитализации |

боль |

абс. |

21 |

25 |

0,451 |

|

% |

72,4 |

80,6 |

|||

|

боль + ограничение функции |

абс. |

8 |

6 |

||

|

% |

27,6 |

19,4 |

|||

|

Травмы оперированной кисти |

0 |

0 |

|||

|

Вредные привычки |

нет |

абс. |

25 |

22 |

0,213 |

|

% |

86,3 |

70,9 |

|||

|

да (курение) |

абс. |

4 |

9 |

||

|

% |

13,7 |

29,1 |

|||

|

Хронические заболевания |

нет |

абс. |

25 |

27 |

0,561 |

|

% |

86,3 |

87,1 |

|||

|

СД |

абс. |

4 |

3 |

||

|

% |

13,7 |

9,7 |

|||

|

ХБП |

абс. |

0 |

1 |

||

|

% |

0 |

3,2 |

|||

|

Длительность гипсовой иммобилизации, нед., Ме (Q1–Q3) |

6 (6–8) |

6 (6–6) |

0,004* |

||

|

Занятия с кистевым реабилитологом |

нет |

абс. |

21 |

20 |

0,585 |

|

% |

72,4 |

64,5 |

|||

|

да |

абс. |

8 |

11 |

||

|

% |

27,5 |

35,4 |

|||

|

Инфекция после операции |

0 |

0 |

|||

|

Связь работы с нагрузками |

нет |

абс. |

14 |

19 |

0,311 |

|

% |

48,3 |

61,3 |

|||

|

да |

абс. |

15 |

12 |

||

|

% |

51,7 |

38,7 |

|||

* — различия показателей статистически значимы.

Таблица 2

Сравнительный анализ исследуемых методов лечения по показателям Quick DASH, шкалы боли VAS, тесту Kapandji score

|

Показатели |

Группа 1 ( n = 29) |

Группа 2 ( n = 31) |

Уровень статистической значимости ( р ) |

|

Удовлетворенность результатами, % |

100 |

100 |

|

|

qDASH до операции, M ± SD (95 % ДИ) |

75,06 ± 6,27 (72,67–77,44) |

75,22±6,17 (72,96–77,48) |

0,92 |

|

qDASH после, M ± SD (95 % ДИ) |

33,14 ± 5,12 (31,19–35,09) |

34,65±7,86 (31,77–37,53) |

0,38 |

|

VAS до, Ме (Q1–Q3) |

8 (7–8) |

8 (7,5–8) |

0,462 |

|

VAS после, Ме (Q1–Q3) |

2 (1–2) |

2 (1–2,5) |

0,562 |

|

Kapandji score, Ме (Q1–Q3) |

6 (6–6) |

6 (5–6) |

0,448 |

* — различия показателей статистически значимы.

Таблица 3

Сравнительный анализ функциональных результатов исследуемых методов лечения до операции и в послеоперационном периоде

|

Хирургический метод |

Функциональные результаты |

Р |

|

|

до операции |

после операции |

||

|

Метод артродез (расчет по qDASH) |

75,06 ± 6,27 (72,67–77,44) |

33,14 ± 5,12 (31,19–35,09) |

< 0,001* |

|

Метод подвешивающая пластика (расчет по qDASH) |

75,22 ± 6,17 (72,96–77,48) |

34,65 ± 7,86 (31,77–37,53) |

< 0,001* |

|

Метод артродез (расчет по VAS) |

8 (7–8) |

2 (1–2) |

< 0,001* |

|

Метод подвешивающая пластика (расчет по VAS) |

8 (7,5–8) |

2 (1–2,5) |

< 0,001* |

* — различия показателей статистически значимы.

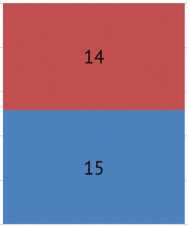

Длительность послеоперационной иммобилизации в группе пациентов, которым выполняли артродез, была статистически значимо выше ( p = 0,004), чем у пациентов с подвешивающей артропластикой (рис. 1).

В результате анализа выявлено, что статистически значимых различий между двумя группами тяжелой и нетяжелой ручной трудовой деятельности пациентов не выявлено (коэффициент Пирсона = 0,311). Таким образом, изучение дальнейшей корреляции по шкале Чеддока не информативно. Результаты визуально отображены в нормированных гистограммах с накоплением (рис. 2).

100 %

0%

60%

40%

20%

Подвешивающая артропластика

Артродез

Рис. 1. Длительность иммобилизации в двух группах сравнения в виде box plot, нед.

тяжелый труд ■ нетяжелый труд

Рис. 2. Корреляция метода лечения в зависимости от вида физического труда пациента

ОБСУЖДЕНИЕ

Целью данного исследования являлся сравнительный анализ исходов хирургического лечения пациентов с артрозом седловидного сустава после выполнения трапецио-пястного артродеза и подвешивающей артропластики первой пястной кости. Полученные показатели послеоперационной функциональной эффективности противоречат результатам, описанным в литературе.

В настоящее время опубликованы результаты различных вариантов трапецио-пястного артродеза с использованием спиц Киршнера, серкляжной проволоки, металлических скоб, компрессионных винтов и блокирующих пластин [17, 19]. В исследовании A.V. Save et al. описано применение нейтрализующей пластины в сочетании с введением компрессионных винтов в седловидный сустав у 10 пациентов, в результате которого сращение наблюдали в 100 % случаев [20]. В нашем исследовании мы использовали фиксацию трапецио-пястного сочленения с применением Т-образной блокирующей пластины без компрессионных винтов, поскольку считаем, что при деформации кости трапеции и базального отдела первой пястной кости и потери костной массы вследствие остеопорозных изменений, не всегда удается успешно сочетать данные импланты. По сведениям F. Smeraglia et al., отсутствие костного сращения является основным осложнением артродеза седловидного сустава, однако некоторые исследования не показали клинических различий между пациентами с несращением и теми, у кого наступила консолидация в трапецио-пястном сочленении [17, 21]. В исследовании M.J. Forseth et al. выполнено 26 артродезов седловидного сустава с применением блокирующей пластины, в результате которых отсутствие костного сращения наблюдали в 8 % случаев, а отсроченное сращение — в 11 % [22]. С учетом противоречивых мнений о влиянии сращения на функциональный результат артродеза седловидного сустава мы не учитывали данный критерий, а оценивали только показатели функции кисти.

Подвешивающая артропластика в большинстве случаев является методом выбора при лечении артроза седловидного сустава, несмотря на снижение силы хвата [23]. При выполнении подвешивающей артропластики мы применяли вариант трапециэктомии с подвешиванием первой пястной кости при помо- щи отщепа сухожилия длинной отводящей мышцы I пальца и интерпонирования остаточной полости сухожильным трансплантатом (теноболлом). В систематическом анализе за 2022 г. не выявлено статистически значимого преимущества между различными вариантами подвешивающей артропластики с интерпонированием сухожильного трансплантата или без него, а также с реконструкцией связочного аппарата [24]. Исследование P. Esenwein et al. показало, что подвешивание первой пястной кости с использованием отщепа сухожилия длинной отводящей мышцы I пальца технически является менее требовательной методикой, но не уступает варианту подвешивания с применением отщепа сухожилия лучевого сгибателя запястья [25]. В проведенном сравнительном анализе не выявлено статистически значимой разницы между двумя исследуемыми методиками хирургического лечения артроза трапецио-пястного сустава по данным используемых функциональных шкал. Длительность послеоперационной иммобилизации была выше в группе пациентов, которым выполняли трапецио-пястный артродез, что подтверждает описываемые в литературе осложнения данного метода лечения.

По данным литературных источников, артродез показан пациентам молодого возраста, осуществляющим тяжелую физическую работу [26], сопровождается высокой удовлетворенностью пациентов, но с учетом ранее перечисленных осложнений рассматриваемый хирургический метод не является «золотым стандартом» в лечении артроза седловидного сустава. В нашем исследовании соотношение пациентов в группе артродеза с тяжелым и нетяжелым физическим трудом составило 51,7 % и 48,3 %, возрастной диапазон — 54,45–65,14 г.

Применение подвешивающей артропластики рекомендовано пациентам, имеющим высокие функциональные требования к кисти и не выполняющим тяжелые физические нагрузки в повседневной жизни [27, 28], соотношение пациентов тяжелого и нетяжелого ручного труда в группе подвешивающей артропластики составило 38,7 % к 61,3 %, возрастной диапазон — 53,3–62,6 г.

В результате проведенного статистического анализа значимых различий между независимыми группами (артродез и подвешивающая артропластика) по показателям опросника Quick DASH, визуальной аналоговой шкалы боли VAS и тесту противопоставления I пальца Kapsandji Score не выявлено. В обеих группах пациенты были удовлетворены результатами лечения, что говорит о сопоставимости методик независимо от характера деятельности пациента.

Выявлено статистически значимое улучшение показателей при двух вариантах хирургического лечения, сопоставимое с опубликованными ранее результатами исследований [24, 29, 30].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате сравнительного анализа исходов хирургического лечения пациентов с артрозом первого запястно-пястного сустава после артродеза и подвешивающей артропластики седловидного сустава мы не выявили значительного преимущества какого-либо из исследуемых методов. Утверждение, что артродез необходимо выполнять у пациентов с тяжелым ручным трудом, а подвешивающую артропластику — тем пациентам, которым важен больший объем движений, в нашем исследовании не было подтверждено. Мы считаем, что выбор оптимального метода лечения данной патологии требует индивидуального рассмотрения для каждого клинического случая.