Сравнительный анализ красок на плитах погребений каракольской культуры

Автор: Пахунов А.С., Дэвлет Е.Г., Молодин В.И., Лазин Б.В., Каратеев И.А., Дороватовский П.В., Калоян А.А., Подурец К.М., Сенин Р.А., Благов А.Е., Яцишина Е.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Искусство каменного века и эпохи палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются результаты анализа красок, использовавшихся для росписи плит каракольской культуры эпохи бронзы Алтая. Проанализированы краски с шести плит погребений в каменных ящиках Каракола и Озерного, хранящихся в Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН. Важнейшим изобразительным мотивом являются антропоморфные фигуры, выполненные в смешанной технике с использованием выбивки, гравировки, пришлифовки и краски в различных сочетаниях. Росписи нанесены на плиты поверх ранее существовавших петроглифов, следов окрашивания которых не было выявлено. Анализ состава микрообразцов красок проводился с помощью методов оптической микроскопии, электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом и порошковой рентгеновской дифракции на источнике синхротронного излучения. В результате были выделены признаки, позволяющие достоверно различать природную окрашенность поверхности камня и преднамеренно нанесенную краску. По результатам определения цвета пигментов и химико-аналитических исследований, все фигуративные изображения на плитах и оконтуривающая линия выполнены одной краской. Однако если состав красных красок в одном погребении однороден, то пигменты с плит из разных погребений различаются, что можно связать с использованием нескольких источников сырья, доступных на разных хронологических этапах. Краски в погребениях использовались как для декорирования плит, так и покрытия тел умерших (их следы обнаруживаются на костяках, причем цвет варьирует от светло-красного до черного); сопоставление этих красок в дальнейшем позволит детальнее реконструировать погребальный обряд каракольцев.

Археология, алтай, каракол, эпоха бронзы, пигменты, первобытное искусство, наскальные изображения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145825

IDR: 145145825 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.3.056-068

Текст научной статьи Сравнительный анализ красок на плитах погребений каракольской культуры

Около 40 лет прошло со времени раскопок погребений каракольской культуры у с. Озерное в Онгудай-ском р-не Республики Алтай, в одном из которых находилась плита с антропоморфным изображением [Погожева, Кадиков, 1979]. Более 30 лет назад в центре с. Каракол в Онгудайском р-не Республики Алтай были обнаружены захоронения в каменных ящиках, строительным материалом для сооружения которых послужили плиты и стелы с петроглифами. При повторном использовании графические изображения часто оказывались в горизонтальном положении, поверх них краской изображались выразительные ан-тропозооморфные фигуры [Кубарев В.Д., Соёнов, Эбель, 1992; Кубарев В.Д., 1988, 2013; и др.]. Каракольские изображения относятся к числу наиболее ярких проявлений изобразительной и ритуальной деятельности людей эпохи бронзы в регионе [Молодин, 2006], по сути, это уникальные образцы работы краской в раннем искусстве Евразии. Поэтому объяснимо стремление исследователей с помощью новых методик и приемов прояснить вопросы технико-технологической специфики изображений.

Пигменты, использовавшиеся в погребальном обряде, всегда были интересны археологам и антропологам как с точки зрения технологий, так и с точки зрения семантики погребального обряда. В последние годы работы, связанные с анализом особенностей применения красных и др. пигментов в погре- бальной практике и при декорировании скальных поверхностей на археологических памятниках России, содержательно изменились благодаря привлечению современных методов исследования [Есин и др., 2014; Пахунов и др., 2014; Медникова, 2015; Трифонов и др., 2015].

Возможность существенно дополнить представление об изобразительной деятельности носителей каракольской культуры, в т.ч. об использовании красного пигмента в декоре плит из Озерного и Карако-ла, появилась с применением в процессе изучения цифровой обработки фотографий в видимом свете после усиления цветового контраста, многоугловой теневой фотосъемки и др. [Дэвлет Е.Г., Пахунов, Дэвлет М.А., 2016]. Задачей данного исследования было проведение сравнительного анализа красок на плитах из одного погребения и из разных погребений и могильников, чтобы с помощью методов электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом и порошковой рентгеновской дифракции определить принципы выбора красочных материалов, разных по оттенку и составам. Комплексный анализ позволил достоверно разделить естественную ожелезненную поверхность камня и обработанную пигментом, уточнить детали изображений и состав пигментов, которые применялись при оформлении фигуративных и нефигуративных элементов, сопоставить со став красок, использовавшихся на различных этапах декорирования плит из разных погребений и могильников. Проанализирован красочный декор всего на пяти плитах из трех погребений Ка-ракола и на одной плите из Озерного, находящихся в экспозиции Музея народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН*.

В соответствии с общей для Западной и Южной Сибири историко-культурной концепцией памятники каракольской культуры принадлежат к свите культур периода ранней – развитой бронзы, синхронных таким образованиям, как окуневская и кротовская. Следовательно, с учетом калиброванных радиоуглеродных дат эти объекты можно отнести ко второй половине III – началу II тыс. до н.э. [Молодин, Епи-махов, Марченко, 2014, рис. 2, с. 145].

Материалы и методы

В настоящее время состав красок определяется различными аналитическими методами, выбор которых зависит как от задач исследования, так и от размера образца. Обычно ввиду малого размера проб с рисунками для элементного анализа применяется электронная микроскопия с рентгеновским микроанализом. Возможности электронного микроскопа используются для получения фотографий образцов при больших увеличениях, что позволяет проводить сравнительный анализ частиц пигмента по форме, оценивать их характерные размеры и распределение в образце [Clottes, Walter, 1990; Vignaud et al., 2006; Balbín Behrmann, de, González, 2009; Iriarte et al., 2009; Подурец и др., 2016]. Комплементарным методом для элементного анализа является рентгеновская дифракция [Beck et al., 2014]. Элементный анализ дает информацию только о количестве и распределении элементов, а рентгеновская дифракция позволяет определять минеральные фазы. Методы могут использоваться одновременно [Scott, Scheerer, Reeves, 2002; Dayet, d’Errico, Garcia-Moreno, 2014]. Анализ дифрактограмм дает возможность определять некоторые характеристики пигмента: наличие или отсутствие обжига, распределение частиц по размеру и степень их кристалличности [Pomies, Morin, Vignaud, 1998; Pomies, Menu, Vignaud, 1999; Gialanella et al., 2011; Salomon et al., 2015; Поду-рец и др., 2016]. Порошковая рентгеновская дифракция образцов красок часто проводится с использованием источников синхротронного излучения [Wess et al., 2001; Huntley et al., 2014; Зубавичус, Словохотов, 2001] либо специально сконструированных для этих задач лабораторных приборов [Wainwright et al.,

2002; Salomon et al., 2012; Ковальчук и др., 2016]. Оба способа позволяют работать с минимальными навесками, что является определяющим при исследовании красок, отобранных с рисунков. Анализ пигментов каракольской культуры проводился методами электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом и порошковой рентгеновской дифрактометрии с использованием источника синхротронного излучения, отвечающими задачам изучения микроколичества вещества.

Работы выполнены в рамках соглашения о сотрудничестве между Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» (НИЦ КИ) и Институтом археологии РАН о совместных исследованиях в области использования естественно-научных методов в гуманитарных науках в НИЦ КИ. Исследования проводились на единственном на постсоветском пространстве специализированном источнике синхротронного излучения, а также на уникальном оборудовании ресурсного центра «Нанозонд» Курчатовского комплекса НБИКС-технологий (нано-, био-, инфо-, когно-, социогуманитарных):

Versa 3D DualBeam (FEI, США) – сканирующий электронно-ионный микроскоп, оборудованный безазотным кремниевым sdd-детектором Octane Plus (EDAX, США) с разрешением 128 эВ. Камера микроскопа позволяет работать как в режиме высокого вакуума, так и в режиме есте ственной среды (давление до 2 700 Па). Для детектирования обратнорассеянных электронов используются сегментарные твердотельные детекторы (CBS – для высокого вакуума, Annular GAD – для работы в среде); Helios Nanolab 600i (FEI, США) – сканирующий электронно-ионный микроскоп, оборудованный энергодисперсионной рентгеновской системой микроанализа (EDAX, США), микроманипулятором Omniprobe, а также газовыми инжекционными системами (ГИС), позволяющими напылять пленки Pt, W, C на поверхности образца. Разрешение прибора составляет 0,8 нм при ускоряющем напряжении 30 кВ. Исследование образцов на электронных микроскопах проводилось после напыления слоя золота толщиной менее 1 нм.

Исследования методами порошковой рентгеновской дифрактометрии проводились в НИЦ КИ на станции синхротронного излучения «Белок» при длине волны λ = 0.9752Å с использованием двумерного детектора Rayonix SX165. Небольшой образец пигмента закреплялся под микроскопом на полимерной петле с помощью пластичной смазки Apiezon. Накопление данных проводилось в течение 10 мин при вращении образца на 360°. Применение источника синхротронного излучения позволило использовать микроколичества вещества [Kheiker et al., 2007]. Для анализа образец не размалывался, чтобы сохранить исходное распределение частиц пигмента по размеру. Формально метод является недеструктивным, однако использование порошкообразных образцов для проведения дополнительных анализов становится практически невозможным ввиду их загрязнения смазкой, с помощью которой они закрепляются на держателе, ориентированном в вертикальном положении. Для анализа можно использовать образцы порядка 40 мкм, однако слой пигмента на плите из погр. 4 кург. 1 Озерного и плите 1 из погр. 5 Каракола был слишком тонким и подготовить образцы для исследования не представлялось возможным.

Документирование плит Озерного и Каракола выполнено с помощью фотокамер Nikon D800 и OM-D E-M10 Mark II, объективов Nikkor 60/2,8 Micro, Nikkor 105/2,8 Micro и выносной вспышки.

Цвет красок определялся визуально по атласу NCS S Index 1950. Перевод в систему Манселла осуществлялся посредством таблиц соответствия [NCS-Munsell…, 2008], различия составляли не более 2 ∆E. В качестве источников освещения поочередно использовались люминесцентные лампы дневного света и светодиодная панель c индексом цветопередачи более 88 ед. Цвет красок на плите 1 из погр. 3 кург. 2 памятника Каракол был определен также при ярком рассеянном солнечном свете*.

Образцы

На обоих памятниках изображения выполнены на сланцевых плитах. На декорированной поверхности, обращенной внутрь погребения, имеется слой выветривания, неравномерный по цвету и составу и отличающийся от основной породы.

Для получения достоверного результата отбирались как минимум два образца каждой краски. При этом выполнялось условие: место отбора должно было быть малым и располагаться на незаметных участках. В работе использовались 22 образца: 14 проб красных красок с шести плит, 1 образец черной краски, а также 7 образцов с поверхности плит, не содержащих краску (рис. 1 , 1–4 , 6 , 7 , а ). Пробы отбирались глазным скальпелем из стали. Образцы пигментов помещались в пробирки типа Эппендорф, фрагмен ты породы без крас ки – в полиэтиленовые пакеты.

Образцы, поскольку большинство методов исследования предполагает их разрушение или загрязнение, были разделены на несколько частей, чтобы каждый раз использовать чистые пробы.

Результаты

Цвета красок, определенные по атласу NCS, относятся к четырем группам с различным соотношением желтого и красного цветов – содержание желтой составляющей от 20 % до нуля (см. таблицу ). Цвет краски на всех плитах из погр. 2 кург. 2 стабилен и типичен для красной охры. Красная полоса на плите 1 из погр. 2 кург. 2, а также фигуры на плите 1 из погр. 5 выполнены краской иного оттенка, в которой отсутствует желтый компонент – вероятно, это чистый гематит. Дугообразная полоса на плите 1 из погр. 3 кург. 2 имеет бурый цвет. Возможно, это признак сложного состава смеси различных веществ, и ее неравномерного распределения (рис. 2, 1 , а ).

Памятник Каракол

Плита 1 из погр. 2 кург. 2. Декорированная поверхность плиты плоская, утраты в нижней правой части образовались до нанесения изображений (см. рис. 1, 1 ). Сколы в верхней левой части современные*.

На плите выбивкой и гравировкой изображены три фигуры. Плита помещена в погребение горизонтально, после этого на ней черной и красной краской, а также гравировкой были изображены четыре персонажа. Черный красочный слой равномерный и плотный. На крайней справа фигуре обнаружены затеки под нависающий на 1–2 мм слой породы. Верхний край плиты проработан красной полосой. Комплексная фотосъемка с последующей цифровой обработкой позволила выявить парциальный эскиз фигуры.

Наиболее крупные агрегаты частиц гематита достигают 5 мкм в образцах 2-4, 2-8. Содержание железа в пробах красной краски составляет порядка 20 масс.%. Краски с фигур сходны между собой и по элементному составу и по размеру частиц пигмента. В образце с красной полосы отмечено несколько меньшее содержание железа – визуально цвет полосы выглядит менее насыщенным, слой краски более тонкий.

Плита 2 из погр. 2 кург. 2. Поверхность плиты ровная, имеются утраты (слущивание) выветренного слоя, образовавшиеся до нанесения рисунков:

*«Левая верхняя часть сколота при вскрытии насыпи кургана до начала работ отряда» [Кубарев В.Д., 2013, с. 15].

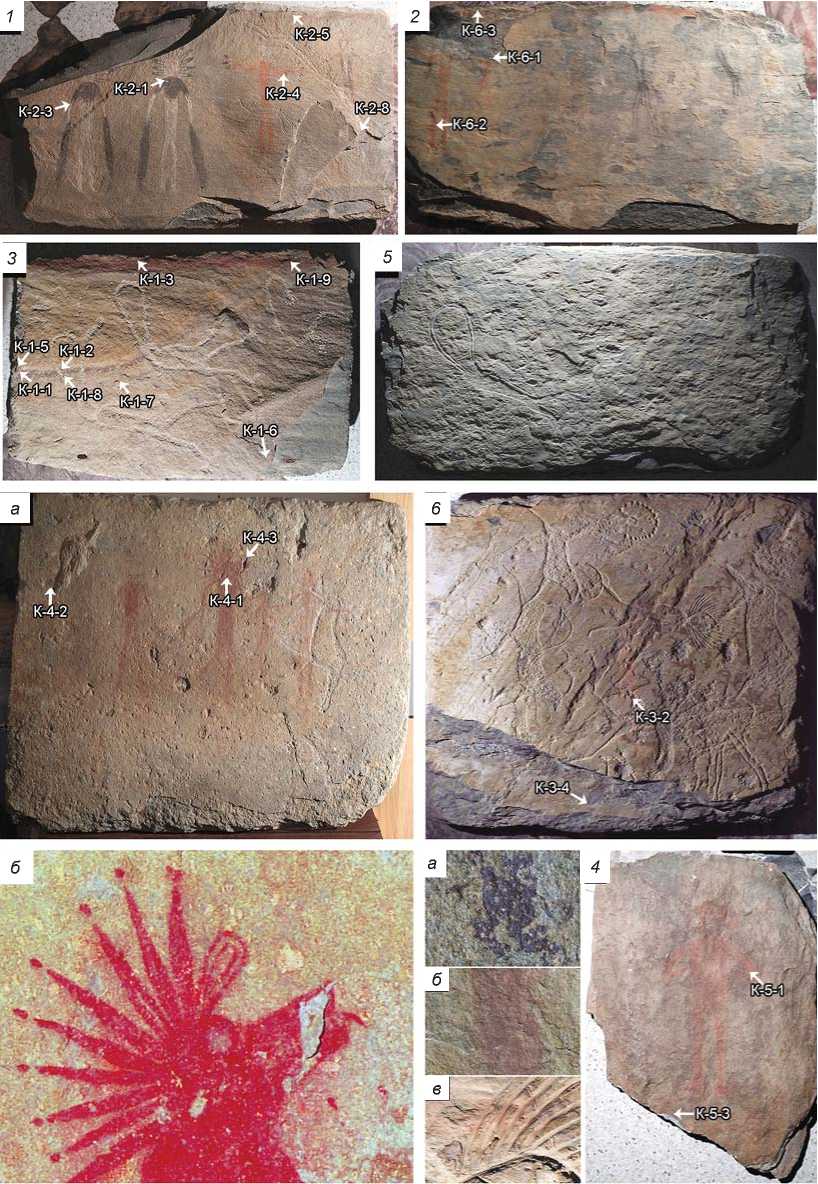

Рис. 1. Плиты из памятников Каракол ( 1–3 , 5–8 ) и Озерное ( 4 ) с обозначением мест отбора образцов.

1 – плита 1 из погр. 2 кург. 2, фотография в боковом свете; 2 – плита 2 из погр. 2 кург. 2, фотография в боковом свете; 3 – плита 1 из погр. 3 кург. 2, фотография в боковом свете; 4 – плита из погр. 4 кург. 1, фотография в рассеянном свете; 5 – плита 2 из погр. 2 кург. 2, сторона без рисунков; 6 – плита 3 из погр. 2 кург. 2, фотография в боковом свете; 7 – плита 1 из погр. 5: а – фотография в боковом свете; б – изображение головы центральной фигуры после усиления цветового контраста; 8 – макрофотографии участков красочного слоя на разных плитах Каракола: а – плита 1 из погр. 3 кург. 2; б – плита 1 из погр. 3 кург. 2; в – плита 3 из погр. 2 кург. 2.

Характеристики плит

|

Номер плиты * |

Размеры, см * |

Цвет обрамляющей полосы / цвет рисунков на плите * |

Цвет краски |

Цвет по NCS S |

Цвет по Munsell |

|

1 из погр. 3 |

67 × 46 × 3 |

Сухая темно-красная |

Каракол Красный |

NCS S 5030-R – |

5 R 3/6–5 R 3/4 |

|

кург. 2 1 из погр. 2 |

97 × 57 × 3 |

охра – Темно-красная охра |

Дугообразная линия бурого цвета Светло-красный |

S 6020-R NCS S 8010-Y90R – S 8010-R10B NCS S 2070-Y80R |

7.5 R 2/2–5 R 2.5/2 8.75 R 4/12 |

|

кург. 2 |

Красная краска |

» |

NCS S 2070-Y80R |

8.75 R 4/12 |

|

|

2 из погр. 2 |

109 × 58 × 3 |

Темно-красная охра |

» |

NCS S 2070-Y80R |

8.75 R 4/12 |

|

кург. 2 |

Ярко-красная охра |

» |

NCS S 2070-Y80R |

8.75 R 4/12 |

|

|

3 из погр. 2 |

71 × 61 × 5 |

Темно-красная охра |

» |

NCS S 2070-Y80R |

8.75 R 4/12 |

|

кург. 2 |

» |

» |

NCS S 2070-Y80R |

8.75 R 4/12 |

|

|

1 из погр. 5 |

120 × 89 × 5 |

Отсутствует |

– |

– |

– |

|

Плита из |

54 × 39 × 3 |

Темно-малиновая охра Отсутствует |

Красный Озерное – |

NCS S 5030-R – |

2.5 R 3/6 – |

|

погр. 4 кург. 1 |

Сухая охра |

Красный |

NCS S 3560-Y90R |

10 R 3/10 |

* Данные В.Д. Кубарева [2013].

голова второй слева фигуры перекрывает границу утраты (см. рис. 1, 2 ). В правой части плиты гравировки частично перекрыты рисунком, выполненным черной краской; слой равномерный и плотный. В левой части представлены только красные изображения. Верхняя граница плиты обозначена красной полосой. На оборотной стороне имеются различной глубины гравировки, изображающие быкоголовых (см. рис. 1, 5 ).

Основная фракция красного пигмента до 2,53,5 мкм. Крупные агрегаты более 10 мкм практически отсутствуют. В образце краски с полосы не выявлены частицы крупнее 4 мкм.

Плита 3 из погр. 2 кург. 2. Поверхность плиты плоская, утрата в нижней правой части образовалась до помещения плиты в погребение. Многочисленные выбитые и гравированные изображения отно сятся к начальному периоду изобразительной деятельности (см. рис. 1, 6). Центральная фигура выполнена гравировкой (голова с рогами) и краской (тело). Верхняя граница плиты отмечена красной полосой. Красочный слой фигуры слаборазличим, ограничивающая полоса очень тонкая.

Рисунки нанесены жидкой краской, которая покрыла тонким слоем рельефную от гравировок по- верхность плиты (см. рис. 1, 8, в). Содержание железа в проанализированных пробах с фигуры и полосы находится в пределах 10-20 масс.% и зависит в большей степени от характеристик образца (его размера и ориентации), чем от консистенции краски. В выветренном слое значительно повышено содержание кальция, что обусловливает твердость материала и дает возможность выполнять глубокую гравировку.

Плита 1 из погр. 3 кург. 2. Плита с выраженным рельефом. Расположение фигур с ним не связано. Пикетажем выполнены два завершенных изображения и один эскиз - парциальная фигура быкоголового существа, очковидный знак и две короткие параллельные линии. В погребении плита была развернута так, что фигуры располагались горизонтально, верхний край плиты отмечен красной полосой.

Цвет поверхности плиты неравномерный, лишь в верхней левой части, ограниченной дугообразной линией, равномерно желтый. Темная дугообразная линия бурого цвета очень плотная, полностью перекрывает поверхность камня; с нее были отобраны три образца. Рентгеновским микроанализом в материале определено присутствие большого количества железа - 30-40 масс.%, что является признаком железо-

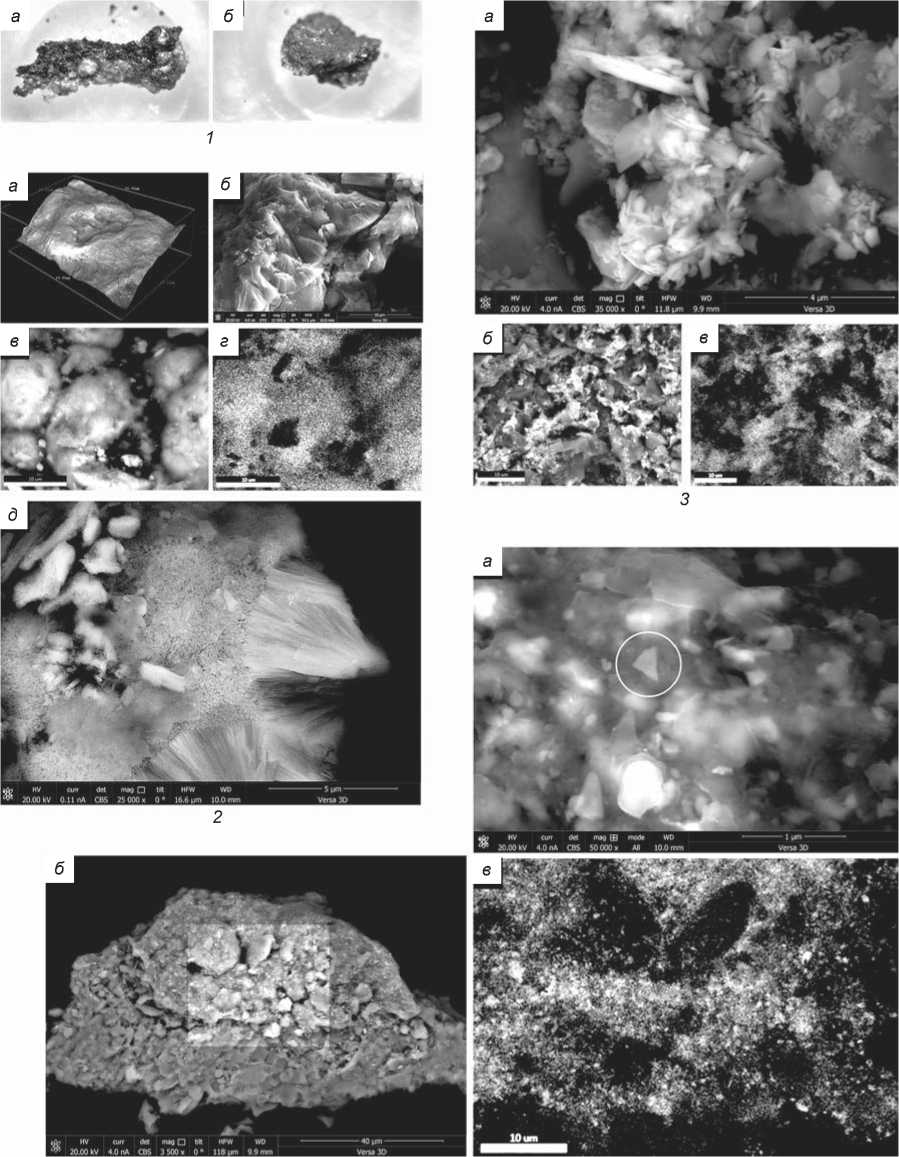

Рис. 2. Микрофотографии образцов, фотографии в обратнорассеянных электронах и карты распределения железа трех образцов.

1 – микрофотографии образцов красок: а – К-1-7, б – К-1-9; 2 – образец К-1-7: а – 3D-модель поверхности; б – фото сферолитов в обратнорассеянных электронах; в – фото анализируемой площади в обратнорассеянных электронах; г – карта распределения железа на площади изображения 2в; д – иглообразные частицы гётита; 3 – образец К-1-9: а – изображение в обратнорассеянных электронах; б – изображение анализируемой площади в обратнорассеянных электронах; в – карта распределения железа по площади изображения 3б; 4 – образец К-4-3: а – изображение в обратнорассеянных электронах; б – фото анализируемой площади в обратнорассеянных электронах; в – карта распределения железа на площади изображения 4б.

содержащего минерала, лежащего на поверхности плотным слоем; посредством элементного картирования выявлено равномерное распределение железа по всему участку анализа, это нетипично для красок* и свидетельствует о природной пигментации зоны (см. рис. 2, 2 , г ).

Морфология поверхности отобранных образцов была оценена по средством построения 3D-модели во вторичных электронах. Показано, что окрашенная масса сложена сферическими частицами, некоторые с утратами по центру (см. рис. 2, 2 , а ). Данные частицы имеют лучисто-радиальную структуру, характерную для гётита (см. рис. 2, 2 , б ). Концы иголок в режиме обратнорассеянных электронов выглядят как яркие точки, однако при большом увеличении видно, что это не отдельные частицы (см. рис. 2, 2 , д ). Ориентация сферических частиц единообразна во всем слое, который плотно примыкает к поверхности породы (см. рис. 2, 2 , в ).

В образце краски с оконтуривающей полосы встречаются кристаллы гематита правильной формы. Характерный размер частиц пигмента 0,5–0,9 мкм, хотя встречаются и крупные частицы вытянутой формы размером 1,2–3,3 мкм, а также мелкие кристаллы менее 0,3 мкм. В краске зафиксировано до 0,6 масс.% марганца, не свойственного самой краске; марганец также имеется в выветренном слое, но отсутствует в породе. Выветренные слои на поверхности плиты различаются по содержанию железа и марганца – в желтоватом слое преобладает железо и практически отсутствует марганец.

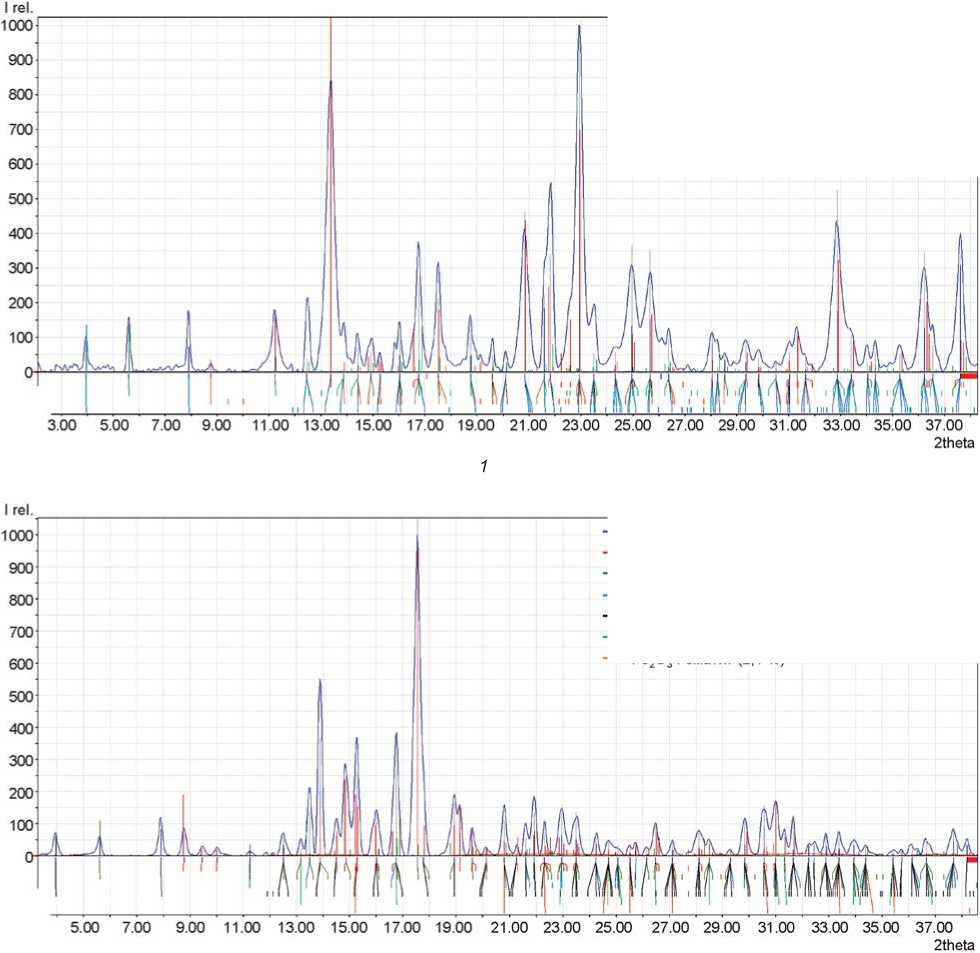

Методом порошковой рентгеновской дифракции были проанализированы два образца: K-1-1 и K-1-3 (рис. 3). Образцы К-1-1, -2 и -8 были отобраны с дугообразной полосы, они сходны между собой, поэтому приводится наиболее характерная дифрактограм-ма образца К-1-1.

В образцах с темной дугообразной полосы основными компонентами являются гётит, альбит, мусковит и клинохлор. Ионы железа заполняют половину октаэдрических пустот, образованных ионами кислорода в гексагональной упаковке. Параметры элементарной ячейки (в ангстремах) гётита в темной краске a = 4,57; b = 9,93; с = 3,036, а в красной краске a = 4,56; b = 9,96; с = 3,04. Природное разнообразие гётитов выражается в различной степени гидратированности и замещенности. Слабогид-ратированные частицы имеют текстурированное, волокнисто-игольчатое строение, частицы сильно анизотропны. Сильногидратированные частицы

*В красках пигмент суспендируется в какое-либо связующее вещество и при окрашивании поверхности распределяется неравномерно ввиду различия в размерах частиц, их агрегирования и других факторов (см. рис. 2, 3 ).

обычно изотропны, а размер кристаллов меньше. Сдвиг параметров элементарной ячейки, наблюдаемый на рентгенограммах, связан с частичным замещением железа в решетке гётита на другие элементы. Высокое значение параметра b свидетельствует о значительном изоморфном замещении железа в решетке, в результате вместо типичных для гё-тита игольчатых индивидов образовался агрегат слипшихся частиц неправильной формы. Цвет приобретает бурые оттенки [Беленький, Рискин, 1974; Водяницкий, 2003].

Отсутствие в пробах кварца свидетельствует в пользу предположения о природе темной полосы: слой гётита образовался на ней в результате естественных процессов в момент формирования породы, т.е. это не продукт выветривания; в процессе отбора образца слой легко отделился от плиты.

В образце с красной полосы помимо кварца, альбита и минералов группы слюд идентифицирован гематит, присутствие которого обеспечивает насыщенный красный цвет краски [Mas et al., 2013].

Плита 1 из погр. 5. Плита плоская, на поверхности имеются локальные дефекты. Выветренный слой поверхности плиты, включая зону выбивки, равномерен, однородный по цвету (см. рис. 1, 7 , а ). Слой краски не очень плотный, под ним видна фактура камня. Благодаря высокому разрешению полученных снимков были выявлены дополнительные детали изображения – зубы в пасти у центральной фигуры. Вероятно, мастер работал тонким инструментом (см. рис. 1, 7 , б ).

Частицы пигмента небольшого размера – 0,1–0,5 мкм – в краске распределены равномерно. Форма кристаллов гематита сложная; нами были обнаружены пластинчатые частицы различного размера. По-видимому, использовался красочный материал с высоким содержанием гематита, который перетирался в процессе приготовления краски, в результате чего и образовались о сколки кристаллов небольшого размера (см. рис. 2, 4 , а ). На рис. 2, 4 , а , б представлена частица породы с красочным слоем в верхней части*.

Памятник Озерное

Плита из погр. 4 кург. 1. Поверхность исследуемой плиты, в отличие от плит из Каракола, неровная. Антропоморфное изображение выполнено тонким слоем

— Образец К-1-1

— FeO(OH) Гётит (61,6 %)

— KAI2(Si3AI)O,0(OH.F)2 Мусковит (20.9 %)

— NaAISi3Oe Альбит (12,2 %)

— Mg3(Mg2AI)((Si3AI)Ol0)(OH)2O3 Клинохлор (5,3 %)

Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы образцов К-1-1 ( 1 ) и К-1-3 ( 2 ).

— Образец К-1-3

— NaAISi3Oe Альбит (69,2 %)

— KAI2(Si3AI)O10(OH,F)2 Мусковит (17,7 %)

— FeO(OH) Гётит (6.0 %)

— Mg3(Mg2AI)((Si3AI)O10)(OH)2O3 Клинохлор (2,5 %)

— SiO2 Кварц (2,5 %)

— Fe2O3 Гематит (2,1 %)

красной краски (см. рис. 1, 4 ). Помимо этой фигуры других следов рисования на плите не выявлено. Фрагментированная обводка фигуры желтым современная, следы выбивки или гравировки на поверхности методом многоугловой теневой фотосъемки не обнаруживаются.

Размеры агрегатов частиц гематита в о сновном объеме краски менее 1 мкм, отдельные частицы не различимы. Различие в содержании железа в выветренном слое и в краске составляет менее 50 % – 5 и 9 масс.% соответственно. В пробе обнаружены крупные включения кальцита.

Обсуждение и выводы

Красный и черный цвета – базовые в древнейшем искусстве. В природе наиболее распространенным и доступным красным пигментом является красная охра – природная смесь гидроксидов железа. Цвет железосодержащих красок определяется их составом. Соединения железа могут давать желтый (гётит, лепидокрокит, ярозит), красный (гематит) или черный (магнетит) цвет. Присутствие в различных соотношениях данных хроматических компонентов, а также кварца, кальцита, гипса и других минералов, вариа- ции формы и размера кристаллов гётита и гематита (цвет крупных кристаллов и агрегатов гётита и гематита черный) – все это обеспечивает разнообразие оттенков природных материалов [Torrent, Schwertmann, 1987; Schwertmann, 1993; Elias et al., 2006; Froment, Tournie, Colomban, 2008; Mastrotheodoros, Beltsios, Zacharias, 2010].

При сопоставлении описаний цвета красок, окон-туривающих линии и изображения на плитах из погр. 2 кург. 2 Каракола, которые приведены В.Д. Кубаревым (им упоминаются темно-красная, темно-малиновая, красная и ярко-красная краски) (см. таблицу ), можно предположить, что при создании фигур использовались разные оттенки красного, тогда как полоса всегда выполнялась темно-красной краской (см., напр.: [Кубарев В.Д., 2013, с. 15–16]). Однако определение цвета с использованием атласа позволило установить: полосы выполнены той же краской, что и фигуры. Важно отметить, что для окрашивания тел умерших использовались краски разных оттенков, причем для окрашивания и рисования выбирались разные краски [Там же, с. 17].

Изображения на каракольских плитах выполнены различными красными пигментами. Анализ образцов позволил установить сходство красок, которые использовались для росписи всех трех плит из погр. 2 кург. 2, не только по цвету, но и по элементному составу. Светло-красная краска представляет собой красную охру с содержанием гематита 10–20 масс.%. Частицы пигмента мелкие, в виде агрегатов размером до 5 мкм, однако встречаются и более крупные – более 10 мкм. С учетом того, что различий в составе красок не обнаружено, различия в размере агрегатов гематита можно связать со степенью измельчения пигмента: не до конца перетертый пигмент мог оставаться на дне емкости, в которой готовилась краска.

В темно-красной краске с плиты 1 из погр. 5 частицы гематита мелкие. Они равномерно распределены в красочной массе в образцах с центральной фигуры, тогда как в образце с небольшой фигуры в правой части композиции отмечено агрегирование частиц с образованием локальных участков с большим содержанием частиц гематита. Это можно связать с технологическим процессом приготовления краски и порядком нанесения изображений: сначала были выполнены три крупные центральные фигуры, а затем с использованием остатка краски – две небольшие в левой части плиты. Все фигуры нарисованы, вероятно, одной краской: различия в цвете и элементном составе отсутствуют.

По цвету краска, которой выполнена красная окон-туривающая полоса на плите 1 из погр. 3 кург. 2, совпадает с краской на плите 1 из погр. 5, однако форма частиц гематита в ней иная – чаще встречаются уд- линенные кристаллы, а также кристаллы естественной огранки.

Красная линия, проходящая по верхней границе плит из большинства каракольских погребений, нанесена после установки плит в могиле. Такой вывод позволяют сделать смещенные плиты, например, составляющие северную стенку в погр. 3 кург. 2 [Кубарев В.Д., 2009, с. 155, рис. 75]: на них линия нанесена той же краской, которой были нарисованы фигуры.

В качестве черного пигмента в эпоху палеолита применяли чаще всего углеродсодержащие материалы – уголь, сажу [Prinsloo et al., 2008; Iriarte et al., 2013] или соединения марганца – пиролюзит, рома-нешит и др. [Chalmin, Menu, Vignaud, 2003; Lahlil et al., 2012; Pitarch et al., 2014]. Анализ образца черной краски с плиты 1 из погр. 2 кург. 2 показал, что это сажа. Краска лежит очень тонким и плотным слоем, что характерно для мелкодисперсных пигментов: отдельные частицы не видны при 2 000-кратном увеличении, на снимках с электронного микроскопа слой пигмента также равномерно покрывает окрашенную поверхность.

Для мастеров, оставивших изображения на памятниках наскального искусства под открытым небом, белым пигментом служили, вероятно, гипс [Mawk, Nobbs, Rowe, 1996; Wainwright et al., 2002], карбонат кальция [Scott, Hyder, 1993], белая глина [Ward et al., 2001] или их смеси [Koski, McKee, Thomas, 1973; Hall, Meiklejohn, Arocena, 2007]. Белая краска в росписях Каракола не использовалась, однако с целью создания белого фона для изображаемых фигур производилось выскабливание камня на плите 1 из погр. 2 кург. 2 [Кубарев В.Д., 2013, c. 15]. В результате на поверхности образовались мелкие кристаллы породы, отражающие свет во всех направлениях, что и определяет белый цвет поверхности после скобления.

Таким образом, результаты проведенных анализов свидетельствуют о природном происхождении окраски дугообразной полосы на плите 1 из погр. 3 кург. 2, использовании одной красной краски для декорирования плит из погр. 2 кург. 2, применении сажи в качестве черного пигмента и отсутствии пигментов белого цвета. Различия в цвете и составе красных пигментов позволяют предположить, что для приготовления красок выбирался не специфический материал, а наиболее доступный. Данный вывод подтверждается выявленной спецификой красителей на памятниках Каракол и Озерное.

На основе проведенных документирования и анализа в дальнейшем может быть предложена реконструкция последовательности действий при повторном, преднамеренном символическом использовании некоторых стел и плит с изображениями для оформления погребальных каменных ящиков Каракола.

Перспективными представляются исследования красителей, которые использовались носителями чемур-чекской культуры, синхронной каракольской [Ковалёв, Эрдэнэбаатар, 2014, с. 277–279; и др.]. Речь идет о Первой и Второй Турочакских писаницах на р. Бии, вероятность отнесения которых к каракольской культуре весьма велика [Молодин, 2016], а также об изображениях окуневской культуры (см., напр.: [Пяткин, Мартынов, 1985]). Важные научные результаты могут дать сопоставления указанных красителей с красителями территориально и хронологически близких наскальных изображений Томи (Томская писаница) [Ковтун, Русакова, 2014; Русакова, 2015] и Горного Алтая (г. Курман-Тау) [Кубарев Г.В., 2003]. Еще одним перспективным направлением исследований может быть детальное изучение плит каменных ящиков из исследованных могильников окуневской культуры при помощи бинокулярной микроскопии, с помощью которой, возможно, удастся выявить остатки некогда нанесенных, но не сохранившихся красителей.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проекты 16-01-00418, 17-29-04172). Выражаем благодарность А.А. Великжанину (НИЦ «Курчатовский институт») за помощь в обработке данных по рентгеновской дифракции.

Список литературы Сравнительный анализ красок на плитах погребений каракольской культуры

- Беленький Е.Ф., Рискин И.В. Химия и технология пигментов. -Л.: Химия, 1974. -656 с.

- Водяницкий Ю.Н. Химия и минералогия почвенного железа. -М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева РАСХН,2003. -236 с.

- Дэвлет Е.Г., Пахунов А.С., Дэвлет М.А. О документировании плит Каракола: изображения быкоголовых и их детали//Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы интерпретации и сохранения): мат-лы Междунар. конф. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2016. -С. 94-97.

- Есин Ю.Н., Магай Ж., Руссельер Э., Вальтер Ф. КРАска в наскальном искусстве окуневской культуры Минусинской котловины//РА. -2014. -№ 3. -С. 79-88.

- Зубавичус Я.В., Словохотов Ю.Л. Рентгеновское синхротронное излучение в физико-химических исследованиях//Успехи химии. -2001. -Т. 70, № 5. -С. 429-463.